基于物理学科思维能力驱动的教学设计

——以动量定理教学为例

福建 郑行军

近几年随着基于核心素养的新课程标准逐步推进,使得课堂教学模式也发生了明显的转变。探讨如何把物理学科思想有效融合到课堂教学实施中时,在情境创设、课堂互动探究、回归生活实际和设问答疑等教学环节里应该让学生在多元环境中把握物理观念、科学思维、科学探究和科学态度等核心思想的内涵,完成物理知识的内化,是新课程标准下物理学科改革的一项重要内容。

在教学过程中教师必须坚持以传授科学知识及其技能为基础,以培育科学态度、情感与价值观为主导,以发展学生创新精神、养成应用科学方法的行为和习惯为重点,以了解科学、技术与社会的关系为背景,渗透科技意识,从而提高学生的科学素养和创新精神。下面以中学物理《动量定理》为例,简要分享基于核心素养条件下物理教学模式的构建及教学评价过程。

一、教学目标设计

教学目标要围绕培养学生的核心素养展开,具体分为物理观念、科学思维、科学探究和科学态度与责任四个维度,各个教学目标并不是孤立的,而是互相渗透、彼此关联的,需要综合体现在课程的教学内容和学生学情上。从教学内容上看,动量定理侧重于力在时间上的累积效果,为解决力学问题提供了新的途径,这一节课可视为牛顿力学的进一步展开,同时又为后面的“动量守恒定律”奠定了基础,深化了物理学的守恒思想;从学情上看,学生在学习了高一的牛顿运动定律知识后,已经建立了力和运动关系的知识储备,可以利用原有的认识结构嫁接新知识体系建构,通过观察激发兴趣及好奇心,结合实验、推理引导学生利用物理现象自然过渡到新知识点上。

(一)物理观念

学生能通过亲历情境感受“追寻守恒量”的思想,认识到物体运动中的守恒量是动量,理解动量变化的原因是力的冲量。

(二)科学思维

学生能基于生活中的情境建构较为抽象的物理模型;能正确使用物理思维方法,从定性和定量两个方面进行科学推理、找出动量变化与F的关系、推导动量定理;能解释各种“缓冲”的实际问题。

(三)科学探究

通过实验现象探寻影响动量的可能因素;综合实验与理论相结合的方法推导验证动量定理,通过实验助推知识的深度理解。

(四)科学态度与责任

通过创设“鸡蛋落地”的生活情境激发学习兴趣,体会从生活到物理,再从物理回归生活的课程理念;教师通过不断引导教学,使学生理解如何运用物理规律去探究物体运动的本质,树立科学的世界观和方法论,体会物理学的价值。

二、教学过程设计

(一)教师演示鸡蛋落地实验,提出学习主题

设计意图:激疑启发,提出问题,让学生带着问题进入新课教学。

【实验1】桌面上放一块木板,让鸡蛋从某一高度自由下落,学生观察鸡蛋落到木板上发生的现象——鸡蛋破碎。

【实验2】请三位同学上台,其中两位同学在同一水平位置一起抻开同一块毛巾,另一位同学让鸡蛋从与实验1中的同一高度自由下落,学生观察鸡蛋落在毛巾上的现象——鸡蛋完好无损。

教师提出问题:为什么鸡蛋落在木板上会破碎,而落在毛巾上却完好无损呢?

(二)运动守恒概念形成

1.教师论述引入动量概念的物理意义

设计意图:以问题研究为抓手,提出动量及动量定理,树立以解决实际问题为中心的物理学核心价值。

教师讲述:古代科学家在研究物质结构和物理规律时,就发现在自然界存在很多的守恒现象,如能量守恒、质量守恒、电荷量守恒等等,当时就推测是否物体的运动也存在守恒现象呢?例如,自由滑行的物体、水中上浮的小球,最终都会停下来,那么自然界所有的物体是否最终也会停下来呢?经过科学不断的观测,发现宇宙中所有物体的运动并没有减弱的迹象。因此,科学家认为宇宙中物体系统运动的总量不会减少,只要能找到一个合适的物理量来度量,就会看到运动守恒现象。

2.实验探究

设计意图:从熟悉的生活场景中认识自己不熟悉的、抽象的物理学知识,使学生深刻认识物理来源于生活,可以使学生更直接、更形象地体会动量与物体质量和速度之间的关系,建立科学的物理探究观(实验→归纳→总结)和方法论(控制变量法)。

教师实验演示探究哪些物理参量会影响物体的运动效果:

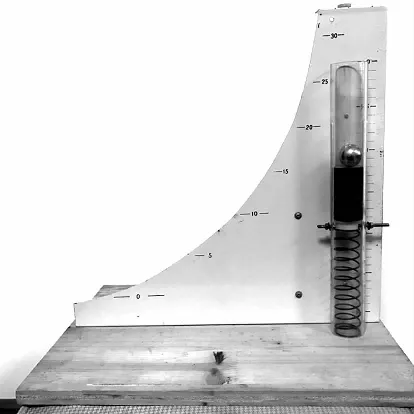

①将小球放入竖直筒中,压缩弹簧到某一位置,观察:释放弹簧弹开过程小球上升的高度(如图1甲、乙所示)

教师分析:弹簧弹开过程中,产生一个初速度使小球向上运动,运动效果的明显与否可以通过小球上升的高度来判断。

甲

②增大弹簧开始时的压缩量,观察:弹簧弹开后小球上升高度的变化——球会上升至更高的高度。

教师分析:增大弹簧的压缩量,弹簧会对小球产生一个更大的作用力,小球由此会产生更大的初速度,上升到更高的高度,产生更明显的运动效果。

教师总结:物体的运动效果与速度有关。

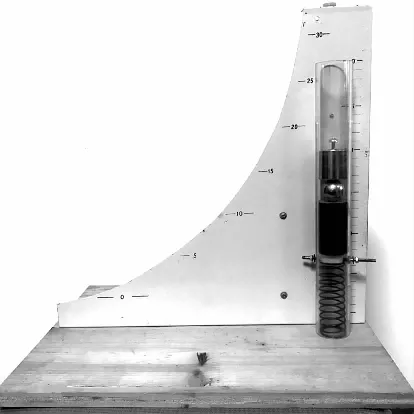

③将小球和砝码束缚在一起,增大物体的质量,球仍从步骤①的位置开始释放,观察小球和砝码上升高度的变化——球上升的高度比第一次低。(如图2所示)

图2

教师分析:物体运动效果与物体的质量也有关系。

教师总结:物体的质量与速度都会影响物体运动的效果,物理学中把物体质量和速度的乘积定义为动量。

(三)动量定理的推导与验证

设计意图:通过构建理想物理模型,引导学生从各种复杂的条件信息中提取物体的共同属性,由旧知识牵引出物理表象的本质规律,实现由具体到抽象思维的跃升,完成知识内化。

1.动量定理的推导

教师以旧模型为抓手,通过新旧知识的衔接建构动量的知识体系,实现知识、思维的平滑过渡。

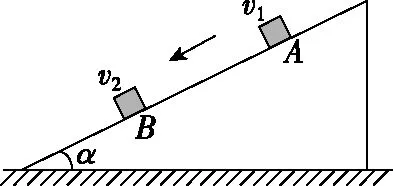

教师举例:滑块放置于粗糙的斜面上由静止开始匀加速下滑,经过位置A时,速度大小为v1,经历时间t经过位置B时,速度增大为v2(图3),分析滑块动量的变化与哪些因素有关。

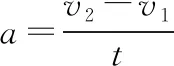

教师推导:(结合牛顿运动定律和运动学公式)

图3

对滑块受力分析,根据牛顿第二定律得

ma=mgsinα-μmgcosα

联立得(mgsinα-μmgcosα)t=mv2-mv1

教师总结:动量的变化量与物体受到的力有关,还与力作用的时间有关。定义力与时间的乘积为冲量,即物体所受合力的冲量等于动量的变化量,这个结论叫做动量定理。

教师拓展:动量定理与动量守恒的关系。对于系统而言,当合力冲量为零时,由动量定理可判断出物体的动量始终不变,即动量守恒,故动量守恒可认为是动量定理的一个特例,在学习动量守恒之前必须先学习动量定理,这是研究守恒的前提。

教师设疑:既然利用牛顿运动定律可以推导出动量定理,那为什么学了牛顿运动定律还要学习动量定理呢?

教师诠释:假设离地球很远的位置有一颗超新星发生爆炸向四周发射光束,当光到达地球时,会给地球一个轻微的推动作用,而地球却无法给超新星一个反作用力,因为超新星已经消失了,此时牛顿第三定律已不再适用。但从运动守恒分析这个现象仍然是成立的,超新星发射光时,光得到了动量,到达地球时,光把动量传给了地球,整个运动仍然守恒。

牛顿运动定律只是研究了力和运动之间的关系,无法体现守恒思想。在分析运动守恒关系时,应运用动量定理而不是牛顿运动定律,因此,动量定理应用范围更广泛,这就是动量定理的核心价值。

2.动量定理的探究实验

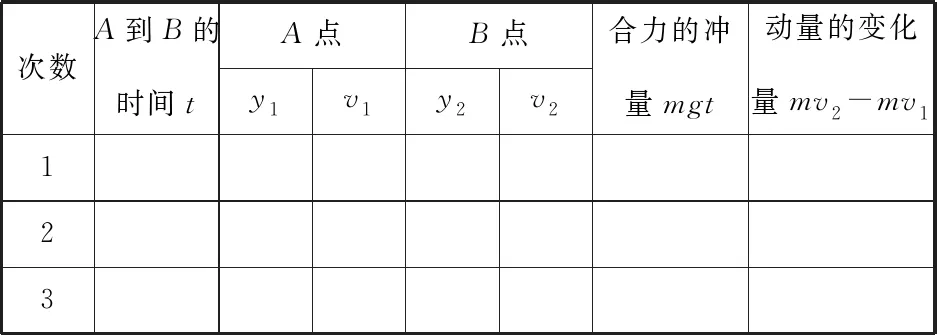

设计意图:教师解释实验原理,通过类比探究机械能守恒定律的实验,指出装置的内涵不在装置表象,而在于装置所承载的物理问题,引导学生以问题触发为前提,实现思维拓展和迁移。

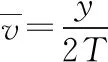

教师迁移:若不测量距离h,而是测量出点A到B的时间间隔t,则重锤受到的合力冲量为mgt;动量变化量Δp=mv2-mv1,通过判断mgt与Δp间的大小关系,实验装置则可以转换为探究动量定理。

实验相关数据表格

次数A到B的时间tA点B点y1v1y2v2合力的冲量mgt动量的变化量mv2-mv1123

学生根据装置的实验原理开展分组实验,测量采集数据分析计算,自主、合作探究得出动量定理成立的结论,加深对定理的理解。

图4

(四)动量定理的应用

设计意图:引导学生运用构建的知识体系,分析“鸡蛋落地”问题,提升学生运用新知识解决实际问题的能力,再引入不同的实际生活情境,让学生学会从不同的物理表象中探寻物理本源问题,实现知识的内化,培养学生的分析能力。

教师分析:鸡蛋从同一高度静止下落,到达接触面时具有相同的速度v,前后两次作用的时间不同,落在毛巾上经历更长的缓冲时间,根据动量定理可知(F-mg)t=mv,时间t越长,则接触面对鸡蛋的作用力越小,故鸡蛋不易破裂(图5)。

图5

教师继续深入研究实际生活情境,学生观看视频,研究视频中物体的运动,从动量定理的角度分析运动原因。

教师播放视频:

1.跳高视频(图6)

图6

教师提问:运动员落地为什么要落在软垫上?

学生回答:与直接落地时相比,落在软垫上会延长力的作用时间,根据动量定理可知,软垫对运动员的作用力比较小,可以保护运动员不受伤害。

2.双手胸前传接球视频(图7)

图7

教师提问1:学生接球时为什么双手弯曲?

学生回答:双手弯曲时可以延长接球时间,减小球对人的作用力,减小球对人体的伤害。

教师提问2:学生传球时,为什么双手回收后再将球传出?

学生:回收后再发球可以延长人对球的作用时间,使球获得更大的初速度,运动更远。

三、教学感悟与启示

基于核心素养的教学模式使得课堂教学的实际效果从原有知识、技能传授内化至思维层次的学习,让学生的知识、技能和思维的提升能够最大程度得以展现,具体实施可以把握以下几点:

(一)创设生活化情境,实现物理新授课导入。

物理知识的显著特点就是情境生活化,生活中的很多现象和规律都与物理息息相关。因此,将模拟学生在日常生活中常见的物理情境作为课堂知识导入,让学生知道知识就在身边,能激发学生的学习热情,使课堂充满生命活力。如课堂实际演示日常生活常见现象:鸡蛋落地。通过展示鸡蛋从高空落下完好无损的现象,与学生“鸡蛋落地很容易摔破”的生活经验产生冲突,使教学引入得以“破解”并顺利展开,可见新课导入生活化的重要作用与价值。

(二)重视探究式教学模式,培养学生学科素养。

探究式教学模式可以激发学生积极的探究情感。在物理学科中探究式教学是利用探究的形式进行科学内容的教学,使学生更好地理解科学过程的探究特征,为科学抽象和实际情境构建出一条桥梁和纽带,在不断地探究中完成知识内化,加强物理探究的思维模式和方法训练。

(三)在理论推导中实现物理思维的训练,深化学生学科素养。

物理学的基本特点要求教学应当重视理论推导,这种理论推导需要学生具有较强的物理思维能力和运算能力。通过构建理想化模型情境,使学生在教师的引导下分析物理量之间存在的定量关系,这样整个过程脉络清晰、环环相扣,从而使学生深刻地体验到科学方法的效果和魅力,并自然地训练学生的各类思维。

(四)重视变式教学和价值,渗透延展学生思维维度,提升学生学科素养。

动量定理蕴含的物理意义需要学生全面透彻地理解和运用,新授课中的变式探究就显得尤为重要。在新课教学中通过原始物理问题的设置,可以让学生的直觉思维、抽象思维等思维能力得到发展,从而提高解决实际问题的能力,实现物理变式教学生态化的落脚点;利用物理学史问题的研究,让学生了解严谨的科学态度和循序渐进的科学探索观,引领学生形成正确的科学态度;在定理的推演过程中通过与牛顿运动定律的对比界定两者的区别与联系,以及明确定理在不同情况下的运用方法,从而达到明晰定理内涵、完成知识迁移的目的。通过变式教学构建由易到难、由抽象到生态化的系统平台,使学生思维方法的训练可以有序展开和逐步提升,从而突破物理思维障碍。

高中物理作为高中教育教学体系中必不可缺的组成部分,对于学生的综合发展起到了十分重要的作用。在新的课程标准和考试评价体系的大前提下,教师需要深刻领会其内涵,根据相关的原则要求,采取切实可行且高效的教学策略,提升物理教学的质量。

基金项目:福建省教育科学“十三五”规划课题“基于数理学科融合的可视化教学研究”(课题批准号:Fjjgzx19-008)。