参与实验 体会过程 浅析如何培养学生核心素养

四川 寇大武 李 梁

学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。物理学科核心素养主要包括“物理观念”“科学思维”“科学探究”“科学态度与责任”四个方面。如何在教学中落实学科核心素养的培养,成为了一线教师必须要思考的问题。物理是一门实验学科,笔者认为通过有创意的实验设计,可以让学生得到深度的体验,并可以以此作为教学中一个很好的突破口。笔者接下来就教学中的一些案例和大家一起分享如何在教学中帮助学生形成物理观念和科学思维。

一、强化物理知识与实践情境的关联,在体验中形成物理观念

“形成物质观念、运动与相互作用观念、能量观念等,能用其解释自然现象和解决实际问题”这是高中物理《课程标准》的一项重要目标,为达成此目标,教学时应特别重视强化物理知识与实践情境的关联 ,可以增强学生的实践意识。当学生面对物理语言、文字和符号时,能自觉地联想到相应的物理情境;当学生面对实践情境时,也自然会联想到与此相关的物理概念和规律。这就是物理概念和规律的升华。接下来笔者就用实际教学中的一些例子来说明如何在教学中让学生形成物理观念。

案例一通过人拉动汽车的实验强化分力可以大于合力

【实验设计】

第一次让一名同学直接通过绳子拉一辆汽车,实验结果是无法拉动。第二次将汽车和篮球架用绳子连接,一名女生在中间拉绳子,汽车居然被拉动了。

【设计意图】

学生在学习共点力平衡时,对于分力大于合力一直很难理解,他们一直觉得两个力的合力一定会大于其中的任意一个分力,虽然通过作图可以让学生有初步的认识,但学生还是会心生怀疑。通过现场的演示实验,可以让学生直观地感受到这一实验结果,加强学生对物理概念的理解,落实物理观念、核心素养。

案例二让学生组成“机械波”,体验机械波形成的过程,并强化质点不随波向前迁移

【实验设计】

让19名学生并排站立,相邻两名学生手臂环环相扣,教师在一端指挥,从最右边学生开始做起立和下蹲的动作,其余学生依次跟随前一名同学做相应的动作,最终由19名学生模拟出机械波的形成过程。

【设计意图】

以学生模拟质点,以手臂间的作用力模拟质点间的相互作用力,通过前一名学生的上下运动,带动后一名学生运动,真实地重现了机械波形成的过程。学生亲身感受到了前一个质点对后一个质点的带动,后一个质点在做受迫振动,重复前一个质点运动。很好地观察到质点并不会随波向前迁移。通过这一深度的体验,让学生很好地形成机械波这一物理观念,加深了学生对这一物理规律的理解。

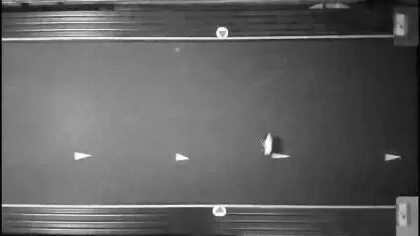

案例三通过跑步机还原小船过河模型

【实验设计】

利用跑步机模拟流动的河水,用带动力的小汽车模拟过河的小船,再现小船过河的真实情景,可以完成小船最短时间过河和最短距离过河两种重要模型的探究。

【设计意图】

小船过河是一个很抽象的情境,学生没有相关生活体验,同时它也是一个理想化模型,生活没有与之完全相同的场景,因此,这一物理观念的建立非常困难。利用跑步机和小汽车,可以真实地重现小船过河的情境,帮助学生将物理知识与实践情境关联,升华了小船过河这一物理概念和规律。

二、重视对理想模型的建构和应用,在体验、质疑和探究中形成科学思维

《普通高中物理课程标准》中的“科学思维”素养,主要包括模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等要素。“科学思维”是从物理学视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式;是基于经验事实建构物理模型的抽象概括过程;是分析综合、推理论证等方法在科学领域的具体应用;是基于事实证据和科学推理对不同观点和结论提出质疑和批判,通过检验和修正进而提出创造性见解的能力与品质。接下来笔者用实际教学中的一些例子来说明在教学中如何让学生在体验、质疑和探究中形成物理科学思维。

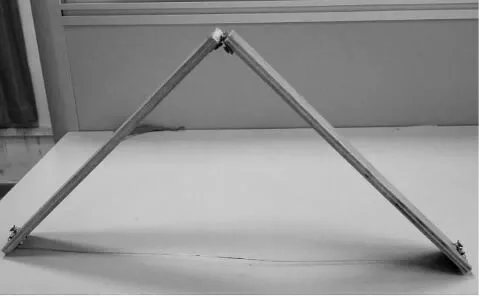

案例四通过单手断钢丝的实验,帮助学生完成力的分解与合成模型的建立

制作实验仪器

学生亲自体验1(大角度)

学生亲自体验2(小角度)

学生自主建立模型

【实验设计】

利用两块木板,一个合页,一根可以调节长度的钢丝自制力的合成和分解的教具。通过改变合页张开的角度,让男同学无法完成小角度时撑断钢丝的实验,而让女同学完成大角度时单手撑断钢丝的实验,形成反差。

【设计意图】

通过男同学小角度时无法撑断钢丝,而女同学大角度时可以单手撑断钢丝形成强烈的反差,让学生形成想解决问题的强烈驱动。将实验仪器进行模型构建,通过学生自主的科学推理、科学论证,利用共点力平衡的知识解决这一问题,真正地帮助学生在体验中形成物理科学思维。

案例五通过观察台秤的示数变化,让学生在质疑、创新过程中发展思维能力

质疑的行为大致可以分为两个层次:一是对知识了解不够,没有弄懂,无法解决具体问题,提出疑问,这是低层次的质疑;二是发现所观察到的现象与已有认知不吻合,或者发现已有认知之间不能自恰,从而对现有认知的科学性和合理性提出疑问,以至于萌发出新的猜想,这是高层次的质疑。教学中应倡导高层次的质疑行为,物理学发展中的重大发现都是由高层次的质疑行为引发的。发现、质疑、猜想、分析、设计,都是创造的基本要素,课堂上让学生经历这些行为,就是在培养创造能力。

【实验设计】

将一玻璃缸装水后放在台秤上,将一绑有小铁块的塑料小球放入水底,外部用一个电磁铁吸住。记录断电后小球上浮过程中,台秤示数与断电前的变化,并进行理论分析。

【设计意图】

在完成实验前,绝大多数学生认为加速上升的小球处在了超重的状态,因此他们会认为台秤示数会增大。但是实际的实验结果确与他们的分析完全相反。正是利用了这种完全相反的答案来形成强烈的反差,让学生产生质疑,在问题的驱动下,进行猜想和分析,最终了解到是加速上升的塑料小球与加速下降的水球共同作用后使台秤示数变小。学生通过对现有认知的科学性和合理性提出疑问,萌发出新的猜想,真正地让学生在质疑和探究中形成科学思维。

案例六通过光盘下的吊坠,让学生在猜测、探索中发展体会物理建模过程

【实验设计】

如图3甲所示,在光盘下挂上“宝”,如图3乙所示,在水槽中装满水,四周用纸板遮住(防止从侧面看到水下“宝”),将光盘置于水中,光盘面积小于水槽口面积,从水面上观察,能否看到“宝”,改变“宝”距离光盘中心的距离,能否看到“宝”。建立模型如图3丙所示:

甲

计算过程如下:

若在光盘边缘刚好发生全反射,根据全反射的条件

由几何关系可知

【设计意图】

通过实验步骤①在圆形水槽中装满水,四周用纸板遮住,放入“藏宝光盘”;②用摄像头代替“眼睛”,可以发现从水面上任何位置都看不到“宝”。提出问题:看不见能否代表没有呢?请同学们猜一猜到底有什么样的“宝”,猜对的可以得到宝物;③取下四周纸板,用“摄像头”代替“眼睛”,发现光盘有“宝”,提出问题:为什么有“宝”,刚刚从水面上看不到,从侧面却能看到?④改变“宝”距离光盘中心的距离,用摄像头代替“眼睛”,可以发现从水面能够看到“宝”,提出问题:改变“宝”距离光盘中心的距离,我们实现了从“光盘藏宝”到不能“藏宝”的华丽转身,请问这个距离的临界值是多少?学生通过对模型的转换,建立光的全反射模型,提升学生的科学建模能力。

总之,教师在教学中一定要注意立足课堂,以学生为本,深度教学,让学生亲身体验,通过合理地建模、科学质疑、科学论证及科学探究落实物理核心素养,培养学生的科学态度与责任,让物理核心素养的培养真正落地。

课题名称:《中学课程中以实验教学情景为载体 培养学科核心素养的研究》四川省教育学会教育科研课题,一般课题。