孙鸿烈:青藏科考空白必须中国人填补

西藏山南地區加措冰川。

中国科学院院士孙鸿烈,长期从事资源、环境领域基础与应用的综合研究和组织领导工作,尤其对青藏高原资源环境与发展问题做出了重要贡献。40多年来他先后几十次到高原调研考察。

两代人的地学梦

年逾87岁依然健康矍铄,孙鸿烈觉得自己主要是受益于长期野外考察的锻炼。“地学很有意思。如果你们的孩子还没有上大学,建议他们以后选择地学。”2019年,在中科院青藏高原所大讲堂上,孙鸿烈笑着对来自几个研究所的年轻同行们说。

在很多人的印象中,曾是边关塞外的玉门关,应是一幅戈壁沙漠的苍茫景象。但半个多世纪前,正是在这里,钻探出了自喷油井,发现和开发了我国第一个大型油田玉门油田。从此,玉门以新兴石油工业城市的骄人风姿取代了“平沙万里绝人烟”的边塞沙场形象。创造这个奇迹的人就是中国石油事业的奠基者和创始人之一、著名地质学家孙健初先生。孙健初不曾料到,在他发现油田时,年仅5岁的儿子孙鸿烈,在若干年后,接过他的衣钵,作为一名年轻的土壤学家,历史性地走向青藏腹地,将新中国青藏科考事业推向了一个新阶段。

1950年,孙鸿烈考上了北京农业大学土壤农化系。过去土壤学属于地质学范畴,选择这个专业,与他小时候在父亲身边的耳濡目染有关。在甘肃时,每年暑假,孙鸿烈会跟着父亲一起,随勘探队一同到野外考察,骑骆驼,看大西北那种大自然,后面是大雪山,前面就是戈壁滩,要么是一片大草原。那时就觉得大自然太好了,那么美丽,今后,也得选择这种职业干这种事情。只是母亲很心疼,觉得他怎么跟父亲一样,又选择了那种吃不饱、漂泊不定的生活。

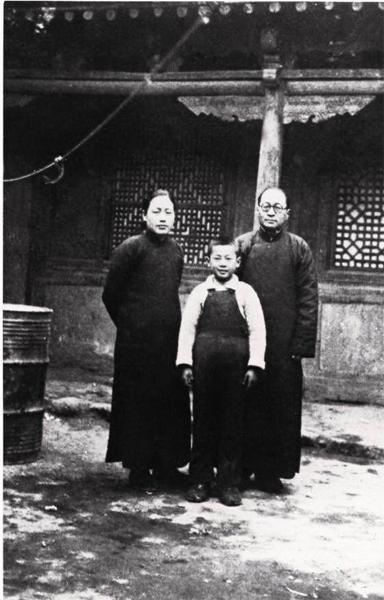

孙鸿烈院士儿时与父母在甘肃酒泉的合影。

大学毕业后,孙鸿烈先是留校任教两年,1957年又考上中国科学院沈阳林业土壤研究所的研究生,并参加了中苏黑龙江流域综合考察。1961年研究生学业结束后,来到中国科学院自然资源综合考察委员会工作,从事土壤地理与土地资源研究。

孙健初与孙鸿烈父子两代的地学之路,也从一个侧面映照了近代中国地学发展之路。

填补青藏科研空白

在作为土壤学家的孙鸿烈院士看来,土壤地理属于地学范畴,我国东部大部分是农田,调查研究的意义不大,必然要向西部发展。那时国家也开始关注西部地区,加之中国矿产资源集中在西部地区,而资料非常少,有许多未知的东西,等待着我们去挖掘、阐释。他觉得自己很幸运,参加了青藏高原的几次考察。

1956年国务院编制的《十二年科学技术发展规划》中,就把西藏和横断山的考察列为57项重大任务之一。

1960年中科院组织的西藏综合考察队就是按照这一规划开展的,1961年,孙鸿烈开始参与考察。出发前查阅了一些资料,孙鸿烈发现新中国成立前仅有的一些文章几乎都是外国人所写,这些人有探险家,也有科学家,所写文章大多是记述式的,没有系统的学术科研成果,更没有什么专著。其工作大都在青藏高原边缘开展,主要是搜集些标本等零零散散的工作,那时中国科学界也没有能力去那里开展工作。

“可以说西藏之前在科研上是一片空白,这里是中国的领土,必须由我们中国人来填补这块空白。”在接受采访时,孙鸿烈回顾自己当初的心情。

上世纪60年代初的考察,主要在拉萨和日喀则的农区调研农业发展问题。遗憾的是,此时正赶上三年困难时期,此次考察1962年就被迫停止了。

1971年,周恩来总理主持召开全国科学技术工作会议,提出“要重视基础理论研究”。据此,中科院组织院内外专家制定了《中国科学院青藏高原1973—1980年综合科学考察规划》,拉开了第一次青藏高原综合科学考察研究的序幕。“可盼到一个大展身手的机会了!”孙鸿烈那时候的惊喜心情难以言表。

1973-1976年4年间,中科院青藏高原综合科学考察队员们的足迹遍布西藏自治区。作为一次重要的摸清家底的工作,获得了数以万计的第一手科学资料,初步填补了青藏高原科学研究的空白。例如,在植物分类方面就发现了7个植物新属、300多个新种和1000多个新记录,一共记录有5766种植物;昆虫研究方面发现了20个昆虫新属、400多个新种,还发现了一个新目——“缺翅目”;对青藏高原的成因也做出了科学的论证。

孙鸿烈院士实地考察长期监测等实验样地。图片|中国科学院植物研究所

“总体上,从(上世纪)70-90年代,由中科院牵头完成的青藏高原综合科学考察前后持续了30年。西藏自治区考察总结完成后,接着开展了横断山区、可可西里地区、喀喇昆仑与昆仑山区的综合科学考察。可以说,我们对青藏高原自然条件和自然资源基本上有了全面的了解。”孙鸿烈很自豪地说。其间,针对这240万平方公里的青藏高原,一共有100部专著和文集出版。相关成果先后获中科院科学技术进步奖特等奖、国家自然科学奖一等奖和陈嘉庚地球科学奖等;参加中科院青藏高原综合科学考察的队员中产生了16位中科院和工程院院士。

高原情未了

“在西藏碰到的第一个问题就是高山缺氧,那时候野外工作时可不能像我现在这样连续说话,都得说一会儿歇一会儿。爬山更是困难,爬几步就得歇一歇。本地藏族人就没事。”孙鸿烈回忆起当时的情形。那时候要路没路,要车少车,没有能随手携带的氧气袋,只有车载的急救氧气罐,更没有那么多抗高原反应的药物,主要依靠个人体质去适应。

“可以说西藏之前在科研上是一片空白,这里是中国的领土,必须由我们中国人来填补这块空白。”孙鸿烈回顾自己当初的心情,他觉得自己很幸运,参加了青藏高原的几次考察。

蹚冰河,爬悬崖……考察队员们在高寒、缺氧、雨雪、断菜、缺粮、陷车等常人无法想象的艰苦条件下经受着考验。特别是从日喀则去阿里,因为没有公路,过河时汽车经常陷到河里,水冷极了,大家都得跳进去推。那时候考察不仅艰苦,而且有風险,有时候水也很急,有人一脚踩滑下去,旁边人要赶紧把他拉起来,如果是一个人独自去就麻烦了,自己站不起来……

通常中午这顿饭比较困难。无法带热的食品,到山上就冻成冰疙瘩了。只好从部队买压缩饼干,而饼干必须用水才能咽下,没有水,只能每次咬一点,用唾液将它润湿。“一块麻将牌大小的压缩饼干,一顿饭都很难吃完,太干了。”

1973年开始的第一次青藏考察,第一年只有20多个学科参与,到第四年就达到38个学科。4年来参加考察的人数达到770多人,“当时真没有一个人怯阵,而且参加的人还越来越多。”孙鸿烈说。当时条件那么危险和艰苦,大家还是乐此不疲,孙鸿烈认为一个重要原因就是为国争光的心情,同时,要探索青藏高原的奥秘,它在全世界都是独一无二的区域。

孙鸿烈。中国科学院院士土壤地理与土地资源学家

孙鸿烈参与完成了上世纪70年代西藏自治区的4年野外科考和4年总结工作。遗憾的是,自己在80年代到中科院担任副院长后,就不能再直接参加考察了。80年代转入横断山区等地的科考,主要由李文华、章铭陶、武素功分别带队。“我们可以非常自信也非常自豪地说,第一次青藏科考确实是填补了空白,而且出了一系列具有国际水平的专著和论文。除了学术上的贡献,也有政治上的意义。”孙鸿烈说。

“到现在我还能记得很多植物的拉丁学名,这是在考察中跟中科院昆明植物所吴征镒先生学的。我亲身感受到综合科学考察是一个大学堂,能够学到很多知识。”孙鸿烈体会到。

“要做好青藏高原科学研究工作,不能局限于自己的专业,一定要有宽广的知识面,打好学科基础。例如学林的若只知道什么树,至于树木生长的地形土壤却说不上来,这就很难在学术上有所成就。”在青藏高原科学大讲堂上,孙鸿烈对年轻同行们强调。以自己的经历为例,孙鸿烈说,比如搞土壤的也需懂得一些植物的知识,有的土壤是由岩石风化逐渐形成的,对下面的岩石也要有所了解。孙鸿烈做研究生时方向是土壤地理,他专门在北京大学学了岩石学和地植物学,到北京地质学院学了第四纪地质学。

◎ 来源|综合中国科学报、中国国家地理