扒一扒人类和病毒的那些事儿

夏天

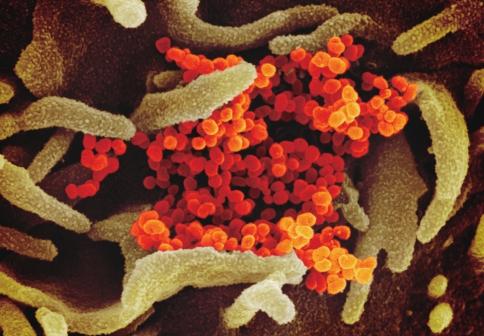

病毒,一个让人不寒而栗的名词,总是与疾病和死亡紧密联系在一起。几千年来,人类一直面临着各种病毒的侵袭。狂犬病毒、流感病毒、SARS病毒、新冠肺炎病毒……这些常常在新闻中出现的名字与我们的生活息息相关。

然而,想象一下,没有病毒的地球会是什么样?

结果没有你想象中那样一目了然。其实我们生活在病毒的世界里,病毒种类繁多,数不胜数。除了数量庞大,病毒还影响重大。对于包括人类在内的地球生命而言,很多病毒不仅无害,反而带来了进化优势。

没有病毒,我们难以存续;没有病毒,我们无法走出原始泥淖。例如,有两段脱氧核糖核酸(DNA)源于病毒,现在已经在人类等灵长目动物的基因组中安营扎寨。令人吃惊的是,没有这两段DNA,就不会有妊娠。更令人吃惊的是,另一种病毒DNA有助于打包和储存记忆。还有其他来自病毒的基因,或是促进胚胎发育,或是调节免疫系统,或是抵御癌症,它们的重要意义现在才刚刚为人所知。

事实证明,病毒还在引发重大进化方面发挥了关键作用。假如清除了所有病毒,地球的生物多样性就会轰然崩溃,好像美丽的木屋骤然间被拆掉了所有钉子。

从未知到发现

要说清病毒与人类的战役,那真的是很久很久以前的故事了。能有多久呢?

考古学家们挖出三千年前被制作成木乃伊的拉美西斯五世,他的身上还有着天花发作过的痕迹,这是人类历史上找到的第一个天花病患者。虽说病毒与人类的纠缠由来已久,但直至19世纪,人们才逐步有了“病毒”这一概念,对这一病原体的研究才渐渐明朗了起来。

19世纪晚期,在荷兰的烟草农田上,一场疾病肆虐着田间的作物,鲜活的植物经过疾病的摧残后只留下一片片死去的组织,农场收成全部化为云烟。可怜的荷兰农场主只好去求助年轻的农业化学家阿道夫·迈耶,迈耶将患病的烟草提取汁液接种到健康的烟草上,几周后这些健康的烟草也患上了同样的疾病,于是证明了这是一种传染性的疾病,并将它称为烟草花叶病。

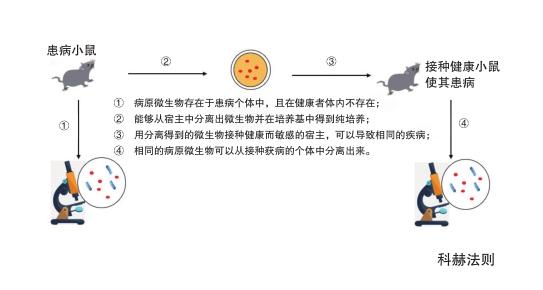

由于在当时的医学界“细菌致病说”占据主流,通过科赫法则能够验证细菌与传染病的关系,科赫法则也是当时研究传染病病原的金科玉律。因此,迈耶也想要通过科赫法则找到烟草花叶病的病原体,但是却发现,将从患病烟草提取液中分离得到的细菌接种到健康植株上并不能使其患上烟草花叶病。所以,基于当时的研究结果,他并没有办法证明烟草花叶病是由细菌感染所引起的传染病。

随后,在1892年,俄國的科学家伊凡诺夫斯基用当时最先进的细菌过滤器过滤患病烟草提取液,再用过滤液感染健康烟草,结果却发现过滤掉细菌的提取液依然具有传染性,于是他推测可能是细菌产生的毒素或者是一种可以通过细菌过滤器的十分细小的细菌引起了烟草花叶病。可能是受当时主流氛围的影响,伊凡诺夫斯基虽然发现了这一重要的科学现象,但是他依然坚信这是由细菌导致的。

1898年,荷兰的微生物学教授拜耶林克同样重复了用细菌过滤器过滤烟草提取液,继而感染健康烟草的实验,当时人们只能通过光学显微镜来观察微生物,而拜耶林克在光学显微镜下并没有在滤液里观察到任何的生物。

为了进一步探索滤液中具有感染力的东西究竟是什么,他将滤液稀释后再进行感染,结果发现稀释后的滤液对健康烟草的感染情况与未稀释组相比并没有明显差异,因此他相信引起这种传染病的肯定不是一种没有生命的化学物质,而是一种具有生命的活性物质。

紧接着他又将患病烟草滤液与健康烟草滤液或者蒸馏水混合,感染健康的植株,结果发现这两种感染条件下烟草的感染症状一样,这说明致病因子没有在健康烟草的滤液中增殖,从而他得出结论这种致病因子只能在细胞里发生增殖。

于是,拜耶林克就把这种可以通过细菌过滤器、具有传染性、可以在生物体内增殖却不能在体外增殖的病原体称为病毒。这便是人类发现病毒的开始。

随后人们又发现了更多的病毒,甚至可以通过培养在培养皿中的一些细胞让病毒增殖。但对于“病毒是什么”这一问题,科学家们仍各执己见。有的认为病毒是一种化学物质,还有人认为病毒是生物体的一种寄生生物,始终没有一个统一的定论。

随着发现的病毒数量增多,有的病毒因其电荷特性也无法通过细菌过滤器,“过滤性”这一特征最后被摈弃,而多亏电子显微镜的发明,使得人们可以鉴定具有确定大小和形态的病毒粒子了,这无疑为病毒本质的探究提供了基础条件。

病毒究竟是什么

20世纪初,有一位叫作温德尔·斯坦利的化学家发现胃蛋白酶可以破坏烟草花叶病毒的感染力,由此好奇:病毒的本质是否是蛋白质?

于是他从成吨重的感染花叶病的烟叶中提取病毒,并按照纯化酶的方法让病毒结晶,随后他将病毒存储起来,置之不理,数月后再将其溶于水中,得到的液体仍然有使健康植株患病的能力。于是斯坦利认为,病毒是一种蛋白质。

但是,斯坦利还是犯了一个错误。来自英国的科学家弗雷德·鲍登和诺曼·皮里发现烟草花叶病毒提纯液中含有相当量的硫和磷,而这两种元素在蛋白质里少有存在但是却存在于核酸。1936年,两人发表观点,认为烟草花叶病毒是一种核蛋白。这一结论在当时的病毒学界引起了不小的重视,随后人们对各种病毒展开了大量的研究分析,最终达成了一致的结论:病毒是由蛋白质与核酸构成的。而其后10年中,人们通过不断的反复试验,得出了更为重要的结论:核酸是病毒感染、致病及复制的主体。

病毒是目前人类发现的最小的生命单位,必须要借助于宿主细胞才能开展自己的生命活动,它的结构非常简单,通常是由核酸与蛋白质外壳(核衣壳)组成,有一些病毒在核衣壳的外面还会有一层包膜。病毒的生命周期包括:吸附(病毒与宿主细胞表面受体结合)、入侵(病毒将自身的遗传物质注入宿主细胞内)、合成(在宿主细胞内合成病毒的核酸与蛋白质)、装配与释放(在宿主细胞内完成自带病毒颗粒的组装并释放出细胞)。

随着不断的研究,人们又发现了类病毒和朊病毒,类病毒是一种具有感染性的单链RNA,朊蛋白是一种具有感染性的蛋白质,这两种病毒的发现再次刷新了人们对于生命的认识,类病毒和朊蛋白是目前已知的最简单的生命形式了。更重要的是,朊病毒后来被发现其实是由动物脑组织里的一种正常的蛋白变构而来的,因此它可以成功逃脱免疫系统的防守,同时这种病变的蛋白还可以诱导周围的正常蛋白发生变构,从而加速组织的病变。相信在科学家们不断地探索下,我们会了解到更多关于病毒的未知的知识,弄清楚它们的来历。

病毒与人类将走向何方

2020年初,一条新闻引起了人们的广泛关注:有科学家发表论文称,在西藏青藏高原冰核样本中发现古老病毒存在的证据,其中28种是新病毒。然而,这已经不是人们第一次在冰川中发现古代病毒存在的证据了,其实在2014年,就有法国科研团队在俄罗斯远东地区的楚科奇自治区采集到的一份冻土样本中发现了一种新的巨型病毒——西伯利亚阔口罐病毒,而这种史前病毒已经在俄罗斯西伯利亚地区的冻土层中封存了三万多年。科学家们利用阿米巴虫对病毒进行复活实验,发现病毒不仅被复活了并且复活的病毒仍然具有感染性,可以杀死阿米巴虫,但对于人类来说是安全的。

即便如此,我们也不得不担心,假如冰川和永冻层因为气候变暖而融化,那么封存在其中的病毒重新苏醒很有可能会对人类健康造成巨大的风险。这也是在预警我们,过度的开发利用大自然,不仅会威胁到其他生物的生命安全,最后也会害了人类自己。

人们之所以惧怕病毒,是因为我们发现病毒能够引起严重的传染病,危害人类的健康与发展,但是真正对人类有害的病毒其实非常少。

按照病毒宿主来分类的话,病毒可以分为植物病毒、细菌病毒和动物病毒,而人类作为动物的一员,也只有一小部分病毒可以感染人类,并在人与人之间进行传播,比如流感病毒、艾滋病毒、登革热病毒、SARS病毒、天花病毒等,其余大部分的病毒则只会在特定的宿主身上生活,并不会危害人类的健康。

病毒学家统计发现,在目前所发现的可以在人与人之间传播的病毒中,有75%是来自于其他动物,在人类与这些动物接触的过程中才给病毒创造了入侵人体的机会。比如艾滋病毒本身是存在于黑猩猩体内的,但它对黑猩猩并没有什么危害,在非洲人与黑猩猩的接触中,感染上了艾滋病毒,才使得艾滋病在全世界流行;SARS病毒是从蝙蝠传播到了果子狸,而人类又对果子狸进行捕食,病毒从果子狸传播到人,最后才导致SARS病毒在人与人之间的传播。我们可以发现其实病毒在自然宿主里是能够与宿主和平共存的,正是我们人类捕杀野生动物才让这些病毒有机会跨越物种,它们可能还不能适应新的生活环境,没有找到合适的相处之道,所以才有了传染病对人类的危害。

或许我们应该保持与大自然之间的距离,维护自然界的平衡,和大自然共同和平地生活在地球上,这样才能避免病毒的跨物种传播。而对于那些在人之间传播的病毒,或许我们可以在野生动物与病毒的共生共存中看到我们与病毒的未来,经历漫长的进化和人类的驯化,或许未来病毒也可以与人类达到互利共生的平衡状态。

回顾历史我们可以发现,在人类文明的发展路程中,一直都有病毒的身影,病毒导致一次又一次传染病的肆虐,而人类则一次又一次凭借着智慧找到战胜疾病的方法,每一次人类与病毒的对抗无疑都在推动着人类文明的进步。

我们与病毒共同生活在地球上,共享着地球上的资源,难免会发生一些碰撞,在不断的碰撞中,人类与病毒都在学习和进化,或许在不久的将来我们便能够与病毒和平共存甚至是互利共生……

延伸阅读 病毒为什么容易变异?病毒变异意味着什么?

病毒是一种非常简单的生物。除类病毒外,病毒可以说是生命体中最简单的成员。它的遗传密码或基因组主要集中在核酸链上,只要这种核酸链发生任何变化都会影响它们后代的特性表现。实际上,病毒的基因组在其增殖过程中不是一成不变的,而是时时刻刻都自动地发生突变。其中大多数突变是致死性的,只有少数能生存下来。由于病毒在一次感染中,一个病毒粒子要增殖几百萬次,存在产生突变的机会。因此一种病毒从群体水平看,在遗传学上不是同源的,所以病毒的“种”在严格意义上,不是分类学上的种,而应称之为准种。病毒的自然变异是非常缓慢的,但这种变异过程可通过外界强烈因素的刺激而加快变异。

病毒变异提醒我们,应理性对待抗病毒药物。由于病毒变异很快,而人类无法预测病毒变异的模式和走向,只能在病毒流行后逐渐认识其特性,再根据其特性开发抗病毒药物(或疫苗)。

当病毒发生新的变异后,原本有效的抗病毒药物或许就变得无效了,最终还是要靠人体免疫系统杀死病毒。当然,对于病毒的变异,也无需过度恐慌。随着人类对病毒认识的不断加深,加上生命支持技术的提高,死亡率会持续降低。普通人只需要记住:注意防护不放松,早诊早治早干预。