跑道式池塘循环水养殖对宝石鲈营养成分及血清生化指标的影响

欧红霞,王广军,李希国,付 兵,夏 耘,李本旺

(1 中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东 广州 510380;2东莞市动物疫病预防控制中心,广东 东莞 523073)

宝石鲈(Scortumbarcoo),也称之为宝石鱼、宝石斑,该鱼原产于澳大利亚,2001年被引进中国,由于其肉质细嫩、口感爽滑、营养丰富、生长迅速、抗病力强、养殖期短、出肉率高等特点,深受广大养殖户的欢迎,目前在广东、江苏、浙江、山东、云南、四川等地广泛养殖。养殖方式主要以池塘养殖为主[1-2]。在目前的集约化养殖中,由于养殖密度较高,且投喂高蛋白的饲料,出现了脂肪含量偏高、鱼体健康状况不佳等问题[3-4]。

跑道式池塘循环水养殖模式是在2013年从美国引进创新而发展起来的一种新的养殖模式[5]。该模式是从美国奥本大学的分区养殖系统演变而来,结合了传统池塘养鱼和流水养鱼技术,即在传统池塘中建造生产操作平台、养殖槽、集粪区以及生态净化池(推水池),并在池四周安装推水装置。通过在池塘中安装的推水设施将“静止”的池塘转变为“流动”的池塘,然后在养殖槽中对鱼类进行生态“圈养”,下游的集粪区可以收集鱼类的粪便及剩余的饲料,再与外围水体的自净能力相结合,从而实现高效、低碳、环境友好、节约资源和产品安全等养殖目的[6]。有研究表明,鱼类生活的水体是否流动是影响其摄食、生长、繁殖以及肌肉营养组成的重要因素之一[7-10]。鱼类在一定强度下的持续性运动,机体需要通过氧化分解脂肪为其提供能量,从而使其机体内的脂肪含量显著下降,也能提升自身的健康水平。目前,关于跑道式池塘循环水养殖是否能改善宝石鲈的肌肉营养成分以及提升其健康水平的研究尚未见报道。

本试验测定了跑道式池塘循环水养殖模式下宝石鲈肌肉常规营养成分以及血清生化指标,并与普通池塘养殖的宝石鲈进行对比分析,以期为跑道式池塘循环水养殖模式对宝石鲈肌肉营养品质的调控以及健康养殖提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验池塘及养殖条件

试验地点位于东莞市动物疫病预防控制中心养殖基地。选择两口池塘进行试验,面积分别为5 262 m2和7 860 m2,水深为2.5 m,底泥厚为10 cm。该养殖基地周围环境佳,水源来自同沙水库,水质条件良好,符合GB11607—1989[11]的要求。

1.2 试验循环水池塘的改造

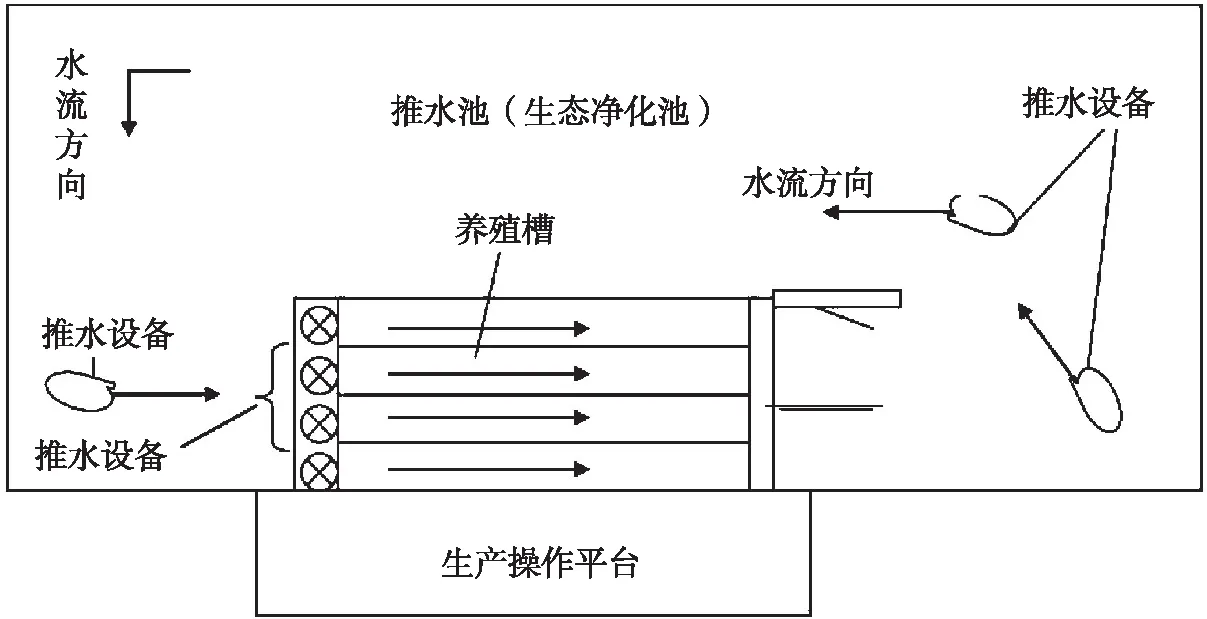

将基地内1口池塘(7 860 m2,长99.5 m,宽79 m)进行改造(试验组),改造按照图1所示,建造1个生产操作平台,4个养殖槽(池),1个集污池,1个推水池(生态净化池,面积约5 000 m2)。其中,养殖槽采用不锈钢混合结构,规格为长25 m,宽4 m,高 2.5 m,所有鱼类均集中在养殖槽中,面积400 m2。在养殖池上下游均安装1组气提式曝气推水增氧设备(功率为3 kW),推水方向如图所示。此外,在养殖池底部安装微孔曝气增氧管2组,在养殖池前后端安装拦鱼网,同时在养殖池下游附近用浮床种植水雍菜。另外临近1口池塘(5 262 m2,长87.7 m,宽60 m)作为对照池塘(对照组),按照常规系统配置增氧机和投饲机等。

图1 跑道式池塘循环水养殖模式示意图

1.3 鱼种的投放和管理

试验开始前对池塘全塘用生石灰进行消毒,使用量为50 kg/667m2,选择体质健壮和规格整齐的宝石鲈进行投放。2019年4月30日,分别在试验塘和对照塘中投放规格为(45.5±2.8)g的57 000尾和30 000尾。鱼种放养时用高锰酸钾对鱼体进行消毒,试验期间投喂蛋白为32%~38%的通威特种鱼膨化饲料,投喂量按鱼体重的3%~5%投喂,以“定时、定点、定质和定量” 四定投饲法进行饲养。试验组池塘采用底部增氧和推水增氧相结合,而对照组池塘采用传统水车式增氧机增氧;增氧机运行时间根据水体溶解氧含量而定,做到“三开两不开”(即晴天中午开,阴天次日清晨开,连绵阴雨半夜开,晴天傍晚不开,阴雨天中午不开 )。平时巡塘早、中、晚各一次。

1.4 样品收集与制备

经过6个月的养殖,至10月30日,试验结束。对试验组和对照组的鱼收集称重、统计存活率并计算饲料系数。每个池塘随机抽取30条,测量体质量,用于计算每个池塘的平均体质量和特定生长率。同时每组取3尾鱼用丁香酚麻醉,进行去鳞及去皮处理,采集侧线上方、靠近机体前面的背部肌肉,切碎,称重,分别放置于100.0 mL离心管中,-20 ℃冰箱保存用于测定肌肉营养成分。另每组分别取5尾鱼,用抹布擦去表面水分,然后用1 mL注射器从尾静脉采血,置于2mL离心管,放至4℃冰箱静置4 h后, 4℃条件下3 500 r/min离心10 min,吸取上清液,转移至2 mL冻存管,然后放置在-80 ℃低温冰箱中保存用于测定血清中相关指标。

1.5 指标测定

1.5.1 常规营养成分测定

灰分、水分、粗脂肪、粗蛋白的测定按国标法进行,分别参照GB 5009.4—2016《食品中灰分的测定》、GB 5009.3—2016《食品中水分的测定》、GB/T 5009.6—2016《食品中脂肪的测定》以及GB 5009.5—2016《食品中蛋白质的测定》[12-15]。

1.5.2 血清生化指标酶活等测定

总胆固醇( Total Cholesterol,TC) 、甘油三酯(Triglyeride,TG) 、谷草转氨酶(Aspartate aminotransferase,AST)、谷丙转氨酶(Alanine aminotransferase,ALT)均采用TMS-1024i全自动生化分析仪测定[16]。超氧化物歧化酶(Superoxide dismutase,SOD)、补体C3、补体C4、丙二醛(Malondialdehyde,MDA)的测定采用南京建成生物工程研究所试剂盒进行测定。

1.6 数据统计与分析

选择特定生长率(SGR)、存活率(SR)、饲料系数(FCR)以及平均每公顷产量(AY)作为主要的生长性能指标[17],与肌肉常规营养成分指标和血液生化指标都采用 IBM SPSS Statistics V22.0进行独立样本t检验分0析数据差异, 以P<0.05作为差异显著水平。

SSGR=100%×(lnW2-lnW1)/t

(1)

SSR=100%×N2/N1

(2)

FFCR=F/[N2×(W2-W1)]

(3)

AAY=C/S

(4)

式中:W1和W2为试验初始和结束时平均体质量,g;t为养殖试验时间,d;SSR表示存活率;N1为初始时宝石鲈尾数,尾;N2为结束时宝石鲈尾数,尾;F为投喂饲料总量,g;C表示每个池塘宝石鲈总收获量,kg;S为每个池塘总面积,hm2(其中试验组的面积包括了养殖槽和净化池的面积之和)。

2 结果与分析

2.1 生长指标情况

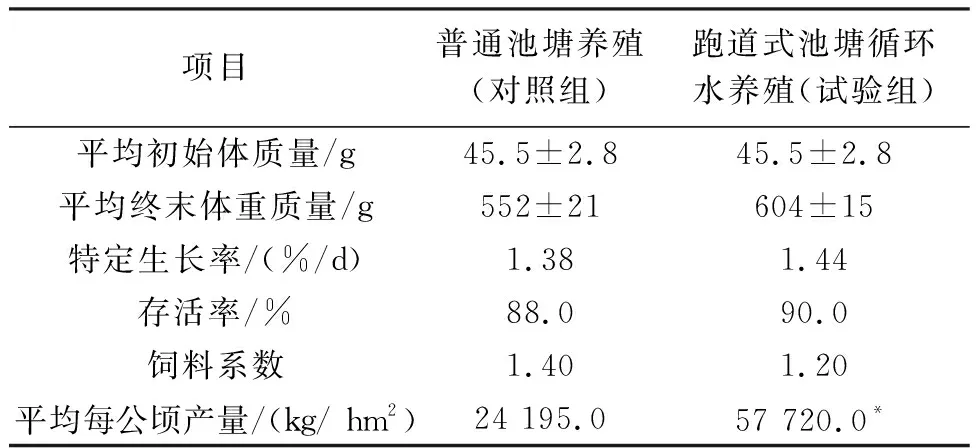

历时6个月的试验饲养,两组鱼的生长状况见表1。从表1可以看出,跑道式池塘循环水养殖宝石鲈生长更有优势,特定生长率、存活率、均高于普通池塘养殖,饲料系数低于普通池塘养殖;且循环水养殖宝石鲈的产量显著高于普通池塘养殖(P<0.05)。

表1 两种养殖模式下宝石鲈生长情况

2.2 常规营养成分比较分析

如表2所示,跑道式池塘循环水实验组宝石鲈肌肉中粗蛋白、水分和灰分显著高于对照组(P<0.05),而粗脂肪含量显著低于对照组(P<0.05)。

表2 两种养殖模式下宝石鲈肌肉中常规营养成分含量

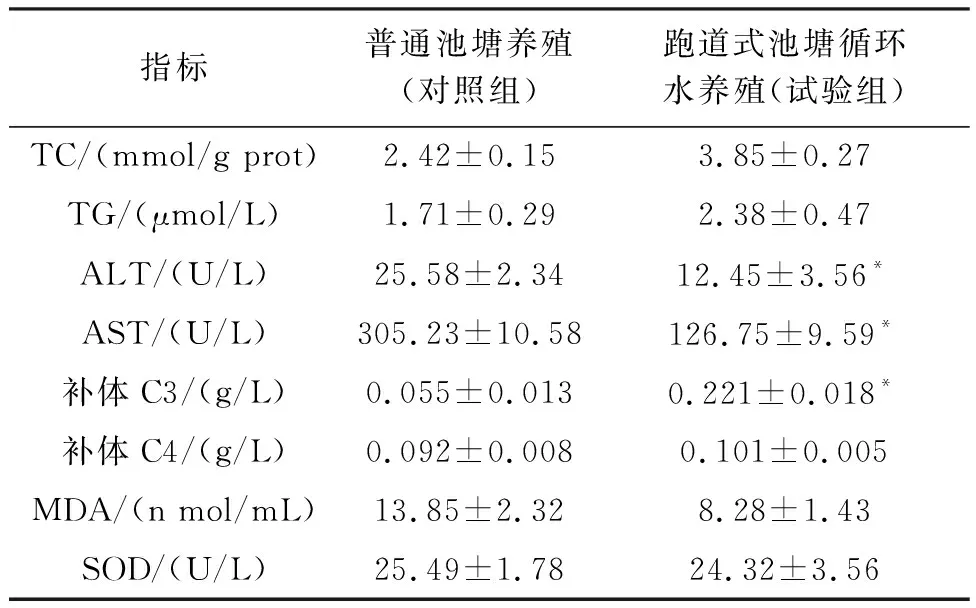

2.3 血清生化指标及酶活性的变化

试验组和对照组血清指标结果见表3。试验结果表明,与对照组相比,跑道式池塘循环水养殖增高了宝石鲈血清中的TC、TG和C4含量,显著提高了补体C3的含量(P<0.05)。循环水养殖宝石鲈AST、ALT活性显著低于对照组(P<0.05),MDA和SOD酶活性也低于对照组,但两组间无显著差异(P>0.05)。

表3 在两种养殖模式下宝石鲈血清生化指标

3 讨论

3.1 跑道式池塘循环水养殖模式对鱼类常规营养成分的影响

一般水产动物的肌肉营养成分受生活环境、饲料类型与组成、养殖周期以及体内消化酶种类等多种因素影响[18-19]。跑道式池塘循环养殖模式是近年来发展起来的养殖模式之一,通过在池塘内设定鱼类集中养殖区、残饲粪便收集区和水质净化区3个区域,实现池塘内部就可降解和转化养殖废物,减少或不向池塘外排放养殖尾水,是一种环境友好型的养殖模式[5]。国内学者对池塘循环水养殖的池塘要求、设施条件、苗种放养、饲养管理及病害防治等方面作了不少的研究[20-22]。王国清等[23]研究表明,跑道式循环水养殖的草鱼肌肉中粗蛋白含量大于传统养殖草鱼(16.56%),水分小于传统养殖草鱼(81.02%),粗脂肪(传统草鱼1.4%)与粗灰分(传统草鱼1.03%)差异不显著;陈涛等[24]研究表明,跑道式池塘循环水养殖提高了梭鱼肌肉蛋白质含量,对水分、脂肪及灰分含量无显著影响,脂肪含量有下降的趋势,认为与传统池塘相比,跑道式池塘循环水养殖可一定程度上改善养殖鱼类的肌肉品质。可见,跑道式循环水养殖对不同鱼类的肌肉常规营养成分的影响因水产动物品种而异。

本研究中跑道式池塘循环水养殖模式下养殖的宝石鲈肌肉常规营养成分与师吉华等[4]的研究温室水槽养殖的宝石鲈结果较接近,而肌肉粗蛋白、灰分和水分含量显著高于普通池塘养殖的宝石鲈,肌肉粗脂肪含量显著低于普通池塘养殖的宝石鲈。有研究显示,宝石鲈的粗脂肪含量极高,约是其他淡水鱼类的2倍[25]。鱼类肌肉脂肪含量在一定范围内的提升有助于改善口感,但如果肌肉脂肪含量太高,会使得鱼肉腥味加重,食用时易出现油腻感,使得总体感官品质下降,而且也不利于后续的加工贮藏,因此人们通过对养殖鱼类上市前进行瘦身处理,适当降低肌肉脂肪含量,满足人们对高品质水产品的需求[26]。研究表明,增加运动会影响鱼类肌肉脂肪沉积[27],促进蛋白质的合成和转化效率,可导致肌肉蛋白质含量有所增加;运动还会提高鱼体对糖类和脂肪的利用率,从而节约蛋白质,有利于肌肉蛋白质的积累,从而提高肌肉中粗蛋白质的含量,如逆流运动能显著提高吉富罗非鱼[28]和黄尾鰤[29]的肌肉粗蛋白质含量。相对传统池塘养殖,跑道式循环水养殖系统内部具有较大的水体流动能力,因此推测跑道式循环水养殖系统内水体的流动是导致实验组宝石鲈肌肉脂肪含量显著下降、蛋白质含量显著上升的原因。灰分即肌肉中无机盐的成分,无机盐是构成机体组织和维持正常生理功能所必需的。有研究表明,随着体长的增长,单尾鱼的灰分绝对含量是不断增加的,灰分含量与水分含量之间呈明显的正相关[30]。试验组鱼类的个体比对照组个体大,这可能是导致试验组灰分和水分含量高的原因之一。

跑道式池塘循环水养殖模式下鱼类主要集中在养殖槽内,饲料投喂相对集中,更有利于鱼类摄食,而对照池塘的鱼类则分散在整个池塘,饲料可能会有部分浪费,但养殖鱼类除了摄食配合饲料外,还有可能摄食池塘中的浮游生物、有机碎屑等,两种环境下宝石鲈所能摄食到的饲料不同,这也可能是导致两种养殖模式下常规营养成分差异的原因之一,下一步要深入分析两种模式下宝石鲈的食物组成差异,特别是天然饵料所占的比例,为制定跑道式池塘循环水养殖模式下饲料投喂策略提供依据。

3.2 跑道式池塘循环水养殖对宝石鲈血清生化指标影响分析

鱼类血清中AST、ALT酶含量是判断水产动物肝功能以及损伤程度的主要指标之一[31],究其原因,是因为受损伤的肝细胞的通透性会增加,从而导致AST、ALT酶释放到血液中[32]。本研究表明,与对照组相比,跑道式池塘循环水养殖环境降低了试验组养殖鱼类血清AST、ALT酶的活性,由此推测跑道式池塘循环水养殖环境显著改善了养殖宝石鲈的肝功能状况,更有利于鱼类的健康。激活补体C3和补体C4,使它们有了对有机体靶细胞溶解和调理作用,也是鱼类等水生动物抵抗微生物感染的重要成分[33]。本实验结果表明,跑道式池塘循环水养殖环境显著提高了宝石鲈血清中补体C3水平。推测原因可能是跑道式池塘循环水养殖由于使得水体由静态变为动态,鱼类运动增加,在一定程度上有利于增强鱼类的抗感染能力,从而提高了鱼的健康水平。

4 结论

与普通池塘养殖组宝石鲈相比,跑道式池塘循环水养殖组宝石鲈具有较高的血清补体C3,抗感染能力增强;较低的血清AST、ALT酶的活性,肝免疫机能增强;同肌肉粗蛋白含量较高、粗脂肪含量较低。跑道式池塘循环水养殖模式可以改善宝石鲈肌肉品质和增强机体健康,具有较好的经济效益和市场空间。

□