4K超高清节目制作中的问题与解决方法

梁爱华,黄凯乐

(广东广播电视台,广东 广州 510088)

0 引 言

自2018年10月16日4K频道正式开播以来,广东广播电视台充分利用广东4K电视的先发优势,抓住广东省政府积极筹办4K频道的战略机遇,进行了大量4K超高清节目的制作实践。笔者所在的电视制作事业部陆续参与了《通海夷道——丝路上的岭南文化》《秘境神草》第二季及《老广的味道》第四季等原创纪录片的拍摄制作工作。在实际4K超高清节目制作过程中,遇到的问题较多。有些问题需要结合技术指标要求和节目制作流程进行充分思考,才能制作出高质量的图像画面。因此,本文将结合笔者的一线工作经历,探讨常见的问题及对应的解决方案。

1 前期拍摄技术要求探索

目前,广东广播电视台的纪录片和宣传片大量采用4K技术拍摄。4K画面图像清晰度更高,亮度色彩表现更丰富,下变换为高清画面比直接用高清技术拍摄的质量更高。拍摄前,要按照指标参数对摄像机的记录格式和编码等技术参数进行基本设置,以确保拍摄的画面符合4K超高清技术指标要求。同时,要结合不同厂家摄像机的实际特性和具体拍摄环境要求,对伽马曲线、压缩方式及音频处理方式等技术参数进行设置,以确保拍摄画面的高质量要求。随着4K超高清电视技术的不断发展,目前摄像机生产厂家在高动态范围格式等技术参数上依然保留有各自的特点,给后期制作设备的技术参数识别匹配带来了一定的困难[1]。因此,前期拍摄人员有必要记录技术参数,以确保节目后期制作的准确性。

1.1 选择高动态范围曲线的方法

高动态范围曲线也叫伽马曲线。4K超高清技术在亮度和对比度范围方面的提升,使得技术人员有更好的手段保留画面中的高光和阴影中的层次和细节。目前,不同厂商的摄像机都有自己定义的伽马曲线,如何理解并正确选择摄像机伽马曲线,是外拍时需要认真对待的问题。

广东广播电视台4K超高清电视播出采用HLG标准,因此在后期制作中输出应选择HLG曲线。但是,一些早期摄像机却没有配置HLG曲线。为了尽量减少后期曲线转换对画面效果的影响,摄像师必须了解不同型号摄像机内置多种厂家转换曲线的特性,尽量选择与HLG动态范围接近的转换曲线,如Panasonic摄像机的V-Log曲线、Arri摄像机的LogC曲线以及Sony摄像机的S-Log2曲线等。

在实际制作中,伽马曲线的选择不应被固化。摄像师应该结合场景和创作意图合理选择伽马曲线,以创造更好的画面效果。以Sony摄像机的Slog伽马曲线为例,常用的有Slog2和Slog3曲线。Slog2比Slog3在暗部压得更低,人眼看画面觉得Slog2的暗部噪点更低,但是暗部的层次较少[2]。在18%灰度时,Slog2的亮度比Slog3低,从阴影到肤色的层次过渡更明快。高光部分宽容度方面,Slog3比Slog2要大1.5档,更适合表现高光的细节。因此,在实际拍摄过程中,如果拍摄主体以中灰为主,在动态范围不大的环境下,采用Slog2曲线拍摄可以有效降低噪点,也可呈现应有的层次;在高反差拍摄条件如海边、沙漠及雪地等既有高亮又有阴影暗部环境下拍摄时,可采用高动态的Slog3曲线,因为画面主体以高亮为主,在反映暗部层次的同时,可以更多呈现出亮部的层次细节。另外,超高清拍摄比高清拍摄对光亮度的要求更高,因此在主题环境为暗部的环境下拍摄时,两种曲线都会产生噪点,只能通过补光手段降低画面噪点。此时,用Slog2效果更好。

1.2 4K高帧率画面的解决方法

高帧率拍摄已经成为电视制作的常用手法,但由于目前各厂商生产的4K摄像机帧率普遍较低,除了讯道摄像机已经有高于50帧帧率的机器外,新闻采访外拍(Electronic News Gathering,ENG)摄像机的最大帧率只有60P,因此目前4K高帧率画面的拍摄手段很少。经过实践,可行的解决办法是使用6K和8K摄像机进行4K超高清录制。虽然摄像机在6K和8K状态下最大帧率都只有60P,但设置为4K超高清录制状态后,可以大幅提高拍摄帧率,甚至可以达到240 f/s,可拍摄到接近5倍速的画面。

在实践中,有摄像师尝试把摄像机设置为25P、帧率设为50P进行拍摄,希望达到2倍速的拍摄效果。但是,由于实际帧率没变,实际效果与用50P正常拍摄、后期把播放速度减半的效果差别不大,但对前期拍摄存在一定的影响,如摄像机同步收录声音等,因此不建议使用这种方法。

2 4K后期制作性能提升探索

2.1 加强软件及系统处理能力

4K素材基带码率较高,会影响后期制作环节的实时性能。广东广播电视台通过与非编厂家共同试验,提升了4K图像处理效率,实现了4K源码多轨实时剪辑,使4K HDR电视节目的快速制作成为可能。在节目生产过程中,主要针对3个问题进行技术优化和创新。

2.1.1 计算机资源优化

后期制作系统普遍采用CPU+GPU的高效渲染架构。其中,CPU主要负责逻辑运算,GPU主要负责图像处理。后期制作系统用于4K节目后期制作,意味着要处理高清视频几十倍的数据量,且色彩上也涉及到更复杂的转换和处理,因此需要调整系统内部处理逻辑,优化计算资源,以提升制作的实时性能[3]。

2.1.2 半幅编辑技术

经过测试,在存储设备能够提供足够带宽的情况下,影响4K编辑效率的主要瓶颈在于CPU与GPU的上下行带宽,因此提出可通过减少CPU与GPU上下行的数据量来提高4K编辑效率。具体地,在CPU处理图像后将画面的垂直分辨率减半,即分辨率由原始的3 840×2 160变为3 840×1 080,减少图像的数据量。之后将3 840×1 080的图像传输给GPU,由GPU做垂直分辨率上的拷贝,还原成3 840×2 160的图像。以XAVC-Intra class300为例,通过此方法编辑实时性能至少提高50%,可进一步缩小4K后期制作与高清后期制作效率上的差距。尽管这样处理会在一定程度上降低输出监看画面的清晰程度,但是画面质量仍然明显优于4K的代理码率。在监看方面能够承受的范围内,用少许画质的降低可换取4K编辑效率的提升。

2.1.3 色彩空间自动管理

要使来源不同的4K超高清素材在制作系统内还原“本来面目”,需要系统能够准确还原素材在拍摄时的颜色。早期最常用来进行统一色彩转换的方式是颜色查找表(Look Up Table,LUT),一种通过修改色相、饱和度及亮度值,精确将源图像的RGB值变为另一组新的RGB值的方法。LUT通过矩阵映射的方式控制素材的色域/伽马,从矩阵A映射到矩阵B,完成从色彩信息A到色彩信息B的转换[4]。

通过LUT表进行色彩空间和伽马转换需要一一对应,会引发两个问题:一是当素材来源复杂时,需要套用多种包含专业参数的LUT,而后期编辑人员对这些信息了解不深入;二是每一种素材都需要套用一个对应的LUT,操作过程复杂烦琐,容易出错。因此,实现色彩空间的自动化识别和管理,成为实现4K HDR电视快速制作的重点环节。

4K素材的色彩管理主要包括对色域进行管理(源色彩空间转换到目标色彩空间)和对伽马进行管理(源伽马曲线转换到目标伽马曲线)两种处理过程。基于这两种处理过程,制作系统会通过以下3个步骤对素材A进行色彩管理。

(1)LogA→Linear。将素材A的伽马去掉,使之变为线性素材。部分素材本身就是线性素材,Gamma信息为空,如RAW格式素材,在转换时不需要去伽马,可直接进行色彩空间转换。

(2)Color space A→Color space B。将线性素材的源色域转为目标色域。

(3)Linear→LogB。为线性素材添加目标伽马,得到目标素材B。

只要将每一种转换的处理过程编制在非编软件内,即可完成色彩空间的自动转换。后期编辑人员在进行制作时无需考虑素材的“源色域/伽马”,也无需多次套用LUT文件,只需将素材拖拽至正在编辑的时间线上,相应的软件就能自动完成转换。这样既降低了后期编辑人员的学习成本,又提高了制作的生产效率,解决了4K超高清规模化生产的一大难题。

2.2 优化软件上下变换

随着4K电视频道的开播,出现了4K超高清和高清两版节目同步制作和播出的情况。色彩管理过程会涉及高清素材上变换到4K节目使用和4K节目下变换输出高清视频内容。上变换要求输出的4K视频效果与变换前的高清素材效果保持一致;下变换要求输出的高清视频尽量还原变换前的4K视频效果。以此为目标,优化4K/高清上下变换工艺。

2.2.1 高清上变换4K

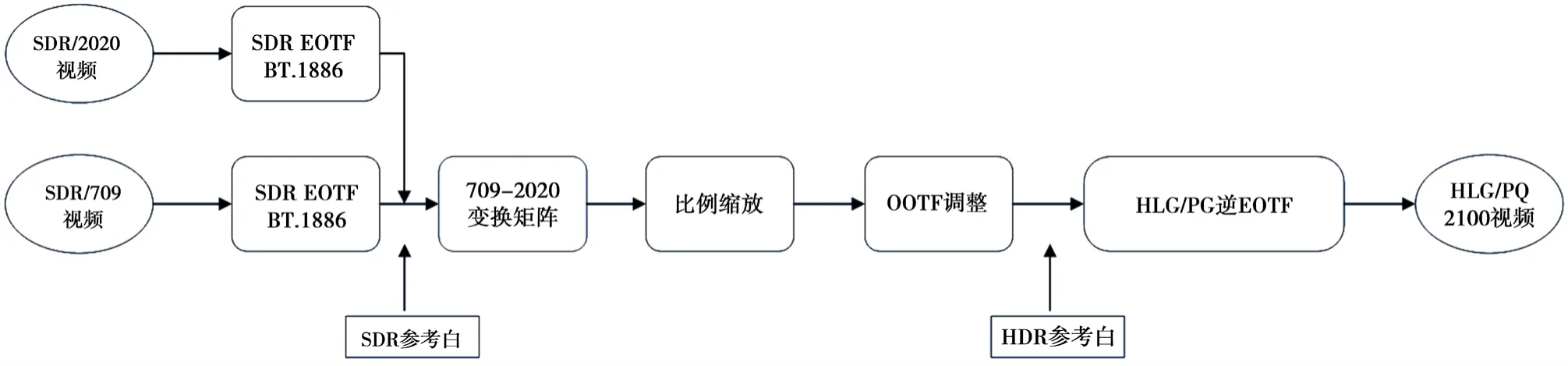

测试发现,如果高清素材不进行上变换而直接在4K设备上播放使用,会出现整体画面过暗的问题。对此,ITU组织颁发的BT.2390标准定义了上变换的转换算法,如图 1所示[5]。

图1 BT.2390标准定义的上变换算法

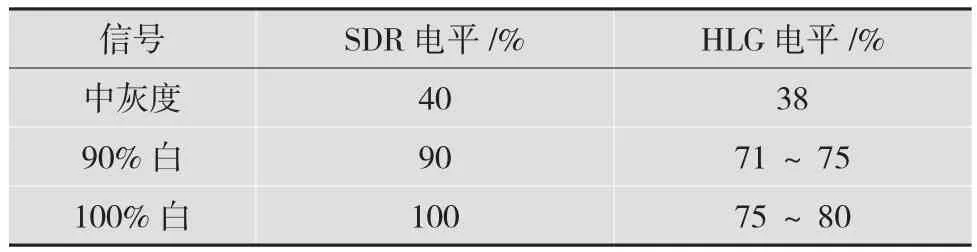

将高清素材的BT.709色域统一转换为BT.2020色域后再进行亮度映射。由于SDR向HDR转换时要以SDR画面的白色为基准,因此若要保持转换前后基准白的颜色相同,要求映射后的HDR画面最高亮度不应超过203 nits。具体来说,应提升图像高亮部分,加载与之相对应的LUT进行上变换,使其观感更好。电平映射关系如表1所示。这个工艺流程解决了规模化生产中高清素材快速上变换的问题。

表1 SDR非图文信号上变换电平映射关系

2.2.2 4K下变换高清

针对4K节目下变换至高清,ITU BT.2390标准也给出了相关的思路。在进行下变换时,色域根据对应的标准一对一进行映射,但需要更多考虑动态曲线的转换,即伽马的转换。对不同的下变换方式进行测试发现:整体压缩的方法会导致图像整体过暗;裁切高亮部分的方法会导致图像过曝;设立亮度拐点,适当压缩亮度超过拐点的部分,完好保留亮度低于拐点的部分,能够最大程度保留HDR的画面,如图2所示。

因此,目前广东广播电视台4K下变换都采用设置亮度拐点的方式进行处理,而拐点的设置也从设置一个拐点不断完善为设置多个拐点,同时给编导开放了根据不同场景进行自主调整的权限。随着技术的持续优化,广东广播电视台已经可以通过图像自动识别来调整亮度拐点,从而进一步提高4K下变换的质量。

图2 原4K画面与下变换画面对比

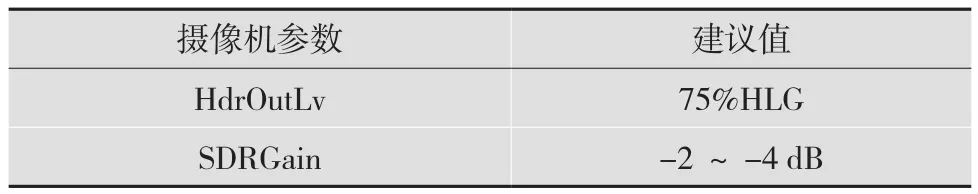

静态下变换可通过设置增益差或加载LUT实现。使用索尼摄像机和下变换器时,当75%HLG电平映射到100%HD SDR电平(拐点打开)时,下变换设备的增益设置如表2所示。适当加大增益差,将75%HLG电平映射到90%HD SDR电平,可以使HD SDR图像保留更多的高动态信息。

表2 SONY HDRC-4000静态下变换增益设置

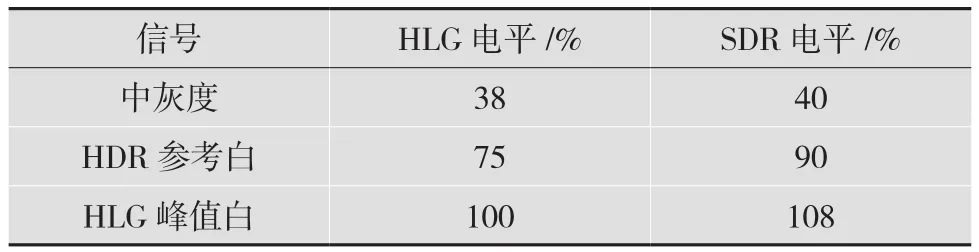

使用GV摄像机和下变换器时,为使GV摄像机的SDR输出信号和经过下变换的HD PGM输出信号尽量接近,GV摄像机可参考表3的参数进行设置调整,下变换设备可参照表4的典型电平映射关系进行设置,或进行一定的调整以获得更好的观感,也可加载相应的LUT进行下变换。

3 云化节目生产探索

4K节目的云化制作是技术发展的目标。在4K频道建设初期,4K非编系统软件的功能和硬件处理能力都达不到4K后期制作的要求,只能采用纯单机模式。这种模式制作起步快,配置相对灵活,但工作协同性弱,资源调配不够灵活。广东广播电视台从2018年开始搭建基于云桌面的4K制作系统,能配合频道的流水线协同制作。4K网络化节目生产的基础是高带宽和低延时。广东广播电视台经过近两年的技术发展与反复测试,确定IP化分布式存储设备能够支撑稳定的高带宽,最终在成本可控的前提下,实现了4K超高清节目的源码流在线实时制作。在传统的高清元数据上增加有关于色域、HDR及音频等各个方面的信息,构成了一个完整的4K HDR网络化制作系统。就目前业内领先的非编系统来看,该系统在实时性能方面基本能够达到5层以上的4K 50P XAVC-Intra Class 300素材的实时编辑。在此性能基础上配合自动化色彩管理和宽色域高动态技术监测工具,在保证4K HDR色彩正确转换的同时,能保证4K超高清节目的生产效率,顺利应对目前包括专题片、综艺片、体育及新闻等各类节目的制作。

表3 GV摄像机主要参数设置

表4 推荐的静态下变换电平映射关系

4 结 语

经过3年多的快速推进,广东广播电视台已经构建起4K电视节目制作播出的基本链条,实现了4K电视节目的“采编播发管存”工艺生产全流程,具备支撑一个直播频道在IPTV和有线电视网络同步播出的技术能力。目前,4K产业链还处于起步阶段,其发展环境、产业支撑条件、节目业态以及相关技术标准等都还有待完善。高质高效地生产4K节目、实现4K/高清协同制作,将是4K技术发展的方向。