腋静脉留置导管在新生儿长期输液中的应用及护理

张帅红 曹玉萍 曹 俊

江西省景德镇市第二人民医院新生儿科,江西景德镇 333000

新生儿腋静脉留置是新生儿长期输液,尤其是重症患儿及早产儿静脉输液护理护理领域中一项重要的护理技术[1]。由于新生儿,尤其是早产儿四肢远端及头皮静脉细小,可选择长期输液的穿刺部位少,一次性穿刺成功率较低,并发症发生率较高;且随着输液周期越长,留置时间越短,对血管及皮肤损伤越大,增加患儿痛苦[2]。经外周静脉穿刺中心静脉置管(PICC)是儿科常见的穿刺技术,但在新生儿静脉输液治疗中,堵管、渗液等并发症发生率较高,存在一定局限性[3]。在无条件实施PICC置管的情况下,腋静脉留置导管在新生儿长期输液中,减少穿刺给患儿带来的痛苦,保护患儿的皮肤及血管[4]。本研究以100例需输液1周以上新生儿为例,旨在探究腋静脉留置导管的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年1月~2020年8月景德镇市第二人民医院新生儿重症监护室收治的100例需输液一周以上新生儿作为研究对象,采用随机数字表法分为对照组和实验组,每组各50例。对照组中,体重1.5~4.5 kg,平均(3.0±0.5)kg;日龄4 h~28 d,平均(16.0±4.0)d。研究组中,体重1.5~4.5 kg,平均(3.0±0.5)kg;日龄4 h~28 d,平均(16.0±4.0)d。两组新生儿一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核批准。

纳入标准:①需接受静脉输液治疗;②预计静脉输液治疗时间≥1 周;③患儿家长对研究知情同意,且签署知情同意书。排除标准:①先天血管畸形者;②凝血功能障碍者;③合并心肝肾等脏器严重功能障碍者;④研究期间转院者。

1.2 方法

穿刺方法:根据2012 全国儿科护理学术交流会议制定的新生儿腋下静脉留置针穿刺标准[5]进行操作:患儿取平卧位,穿刺侧肩下垫薄枕,轻拉穿刺侧上臂使外展110°~135°,尽可能使腋窝皱褶消失,穿刺者左手心向上握住患儿三角肌下缘使皮肤绷紧,严格消毒后将针梗柄调至留置针连管的下方向右,右手拇指置针梗座,食指置连管根部,中指置针梗柄下缘,以三指握住留置针以10°~20°进行穿刺,见回血后将针梗与血管呈平行,并将整个针梗向上稍用力,以针梗靠在血管的上壁,之后将针沿血管上壁送入2~3 mm,然后右手拇指置针管与连管的叉部向前推动针管,中指同时顶住针梗柄下缘向后缓慢将针梗退出,退出针梗3 mm 左右将患儿上臂内收90°继续带梗送管直到将全部针管送入血管,抽回血后拔出针梗,然后固定。穿刺时体位,助手固定患儿体位,并留置针的针梗柄调在左方,进针见回血后降低角度再进2 mm 以上,患儿穿刺侧上臂角度不变,操作者以左手拇指、食指拿针梗柄,右手拇指,食指拿留置针管根部,将针管与针梗同时缓慢推进,退出,至针管全部送入血管,抽回血后,固定。洗手,戴口罩,注射器抽5 mL 生理盐水后,接头皮针插入套管肝素帽中,排尽空气备用。两组患者均采用不同留置导管方法,具体内容如下。

对照组采用头皮及四肢远端留置导管。穿刺时在穿刺点上方10 cm 处扎上止血带,常规消毒;取出留置针,头皮针插入肝素帽内;去除护针帽,左右转动针芯,与皮肤呈15°~30°进针,回血后降低进针角度再进针0.2 cm,退出针芯0.2 cm,边退边送导管;松开止血带,抽出钢针,打开调节器;以穿刺点为中心,粘贴透明无菌敷料固定导管座。

研究组采用腋静脉留置导管。①穿刺材料:统一采用美国BD 公司软管24G 静脉留置导管,IV3000透明贴膜,5 mL 注射器,生理盐水,5号半一次性头皮针,消毒剂,棉签;②穿刺方法:将患儿取平卧位,头偏对侧。穿刺侧手臂轻轻拉直背伸至腋窝下方水平暴露,左手轻握患儿该三角下缘,使腋窝下皮肤紧绷。常规消毒皮肤待干,将留置针在腋窝下方以15°~30°角进针,回血后放平角度进针少许,将针芯后退0.5 cm,轻轻送入套管后,完全退出针芯,用IV3000 透明贴膜轻轻塑形固定,标示时间及操作者姓名,手臂恢复自然位置;③护理方法:无菌操作:全程严格遵循无菌操作原则,每次封管和冲管及再次输液前,必须认真消毒肝素帽,保证穿刺部位无菌。严格无菌技术操作和科学的护理对于减少各种并发症发生非常重要;局部皮肤观察及护理:每周更换透明贴膜两次,并观察局部皮肤有无渗漏、红肿,必要时经两人核查确定皮肤完好,无渗漏后再将输液管道妥善固定,既要防止患儿抓脱,又要保证患儿舒适,防止固定过紧压迫局部皮肤;正确封管:护士应熟练的掌握封管技术,防止血液回流堵管,切记不可强行冲管。发现异常,立刻拔管。

1.3 观察指标及评价标准

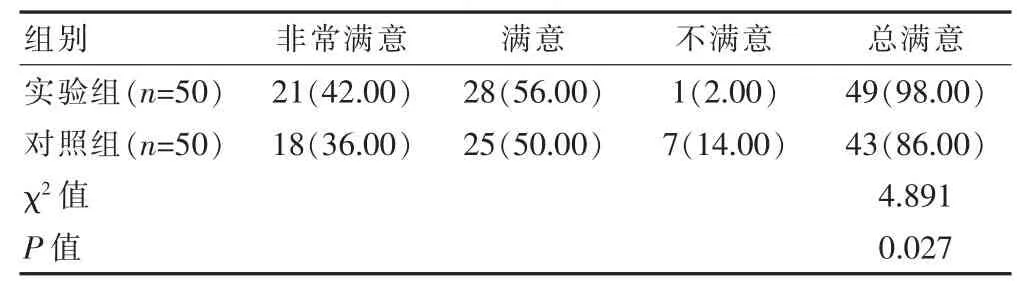

比较两组留置管平均留置时间、并发症总发生率、一次性穿刺成功率及医生对护理满意度。

①并发症包括渗血、渗液,堵管、静脉炎,并发症总发生率=发生并发症的例数/总例数×100%;②一次性穿刺成功率=一次穿刺成功的例数/总例数×100%;③护理满意度采取医院自拟的量表(Cronbach′α=0.83)评估护理满意度,满分100分,评分>80~100分为非常满意,60分~80分为满意,评分<60分为不满意,满意度=(非常满意+满意)例数/总例数×100%。

1.4 统计学方法

采用SPSS 14.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差()表示,两组间比较采用独立样本t 检验,组内比较采用配对t 检验;计数资料采用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿腋静脉留置导管留置时间的比较

实验组患儿留置时间为(6.21±0.51)d,长于对照组的(2.51±0.53)d,差异有统计学意义(t=35.570,P=0.000)。

2.2 两组患儿留置导管并发症发生情况的比较

实验组的并发症总发生率为4%(静脉炎1例、渗血1例),低于对照组的16%(渗血2例、渗液2例、堵管2例、静脉炎2例),差异有统计学意义(χ2=4.000,P=0.046)。

2.3 两组患儿留置导管一次性穿刺成功率的比较

实验组一次性穿刺成功率为96%(48/50),高于对照组的78%(39/50),差异有统计学意义(χ2=7.162,P=0.007)。

2.4 两组医生对护理满意度的比较

实验组医生的护理满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组医生对护理满意度的比较[n(%)]

3 讨论

腋静脉为上肢浅表静脉主干,腋静脉主要接受头静脉和贵要静脉的汇入[6]。在血管神经束的内侧中位于腋动脉的前内侧方、背阔肌下缘,由肱静脉延续而来,至第一肱骨外缘处向上连接锁骨下静脉为腋下静脉的位置[7]。临床长期静脉输液的新生儿,特别是危重症和早产儿,在输液中采用双侧腋静脉穿刺留置导管,对帮助患者延长静脉留置时间,可减少因反复穿刺细小血管而对血管和皮肤造成的损伤,同时也能保护患儿的血管和皮肤,确保安全输液[8-9]。

本研究结果提示,实验组导管留置时间延长,并发症总发生率降低,一次性穿刺成功率提升,差异有统计学意义(P<0.05)。分析其原因,可能与腋静脉留置导管操作安全方便,并发症较其他深静脉置管少相关,为需要长期静脉输液的危重患者提供了可靠快捷的安全通道[10]。腋静脉较其他外周静脉粗,血流相对较快,位于肌肉较为丰富的位置,即腋窝中心,患儿的活动对留置导管影响小,可有效减轻及避免机械性摩擦,有效降低静脉炎等并发症发生率,延长使用时间[11-12]。同时结果显示,实验组医生的护理满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示随并发症总发生率的降低,在满足治疗进程的同时可减轻患者痛苦和家属的经济负担,拉近医患关系,提升医生护理满意度。张细等[13]在对100例新生儿静脉输液随机对照研究中发现,在新生儿静脉输液中应用腋下静脉留置针,可有效减少静脉炎等不良反应,对延长留置时间、减少患儿反复穿刺痛苦有积极意义。同时腋静脉特殊的解剖位置,不易被患儿抓脱,活动影响小,有利于长时间静脉输液治疗[14-15]。穿刺时,在原有的留置导管操作技术下采用单手操作留置导管方式,使护理人员工作效率得到明显提升;同时,单根胶布固定法对患儿皮肤造成的损伤低于多根胶布缠绕固定法。和PICC 比较,该治疗方式具有较强的操作性,帮助家属减轻经济负担,提升患儿家庭幸福指数。韦志娟等[16]在对500例新生儿随机对照研究中发现,与常规头皮静脉干预相比,应用腋下静脉进行静脉营养支持及药物输注可更好的延长留置针保留时间,降低渗液、堵管、托管、静脉炎、脱管等并发症总发生率,与本研究结果一致,证实在对新生儿应用静脉留置针时,采用腋下静脉留置针可提升护理效率,降低患儿痛苦,且护理办法安全实用,可用于临床推广。

综上所述,予以新生儿长期输液中新生儿腋静脉留置导管,并实施针对性护理干预,可帮助患儿降低并发症总发生率、延长导管留置时间,提升一次性穿刺成功率,提升医生对护理的满意度。