东南沿海早白垩世锡(钨)矿床地质特征、成岩成矿背景及找矿勘查启示*

刘鹏 毛景文,2,3 汪礼明 曾载淋 卜安 高凤颖 许典葵

1.长安大学地球科学与资源学院,教育部西部矿产资源与地质工程重点实验室,西安 7100542.中国地质大学(北京)科学研究院,北京 1000833.中国地质科学院矿产资源研究所,自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室,北京 1000374.广东省有色金属地质局,广州 5106405.江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队,赣州 3410006.广东省有色金属地质局九三一队,汕头 5150417.广东省地质局第二地质大队,汕头 5153001.

我国华南分布着诸多世界级锡矿床,是全球最重要的锡矿产资源分布区之一(陈毓川等,1989;毛景文等,2007;Hu and Zhou,2012;Maoetal.,2013)。锡矿成矿作用分布时限广泛,从新元古代至晚中生代均有发育,成矿时代主要集中在新元古代(850~790Ma)、加里东期(450~410Ma)、印支期(230~220Ma)、中晚侏罗世(160~150Ma)至晚白垩世(100~80Ma)(图1)(Maoetal.,2019;蒋少涌等,2020)。新元古代和加里东期锡矿主要分布在桂北和桂东大瑶山地区,印支期和中晚侏罗世锡矿主要分布在南岭地区,而晚白垩世锡矿主要分布在右江盆地和粤西沿海地区,少量分布在南岭地区,如珊瑚锡矿(Caietal.,2017)和界牌岭锡矿(Yuanetal.,2015)。

长期以来,早白垩世(145~130Ma)被认为是华南成岩成矿沉寂期,然而,随着江南古陆世界级早白垩世(148~120Ma)钨矿带的发现,颠覆了这一认识。江南钨矿带可分为148~135Ma和130~120Ma两期成矿(图1) (毛景文等,2020),前者主要为斑岩-矽卡岩钨(钼)矿床,后者典型代表为曾家垅锡矿田(Xuetal.,2017)。最近研究表明,东南沿海武夷成矿带也发育一期早白垩世锡(钨)成矿事件(145~130Ma)(刘鹏等,2015;Liuetal.,2017,2018a,b,2021),例如粤东沿海地区和赣南会昌岩背锡矿田 (图1、图2)。然而,关于东南沿海早白垩世这期锡(钨)矿床的成矿特征及成矿背景还未开展系统梳理和讨论。因此,本文在详细介绍东南沿海早白垩世锡矿床成矿特征的基础上,结合最新研究进展,浅析其成矿规律和成矿背景,以期为推动华南锡矿找矿勘查提供理论依据和线索。

图1 华南地区主要锡矿床分布图(据Mao et al.,2019修改)Fig.1 Map showing the distribution of major tin deposits in South China (modified after Mao et al.,2019)

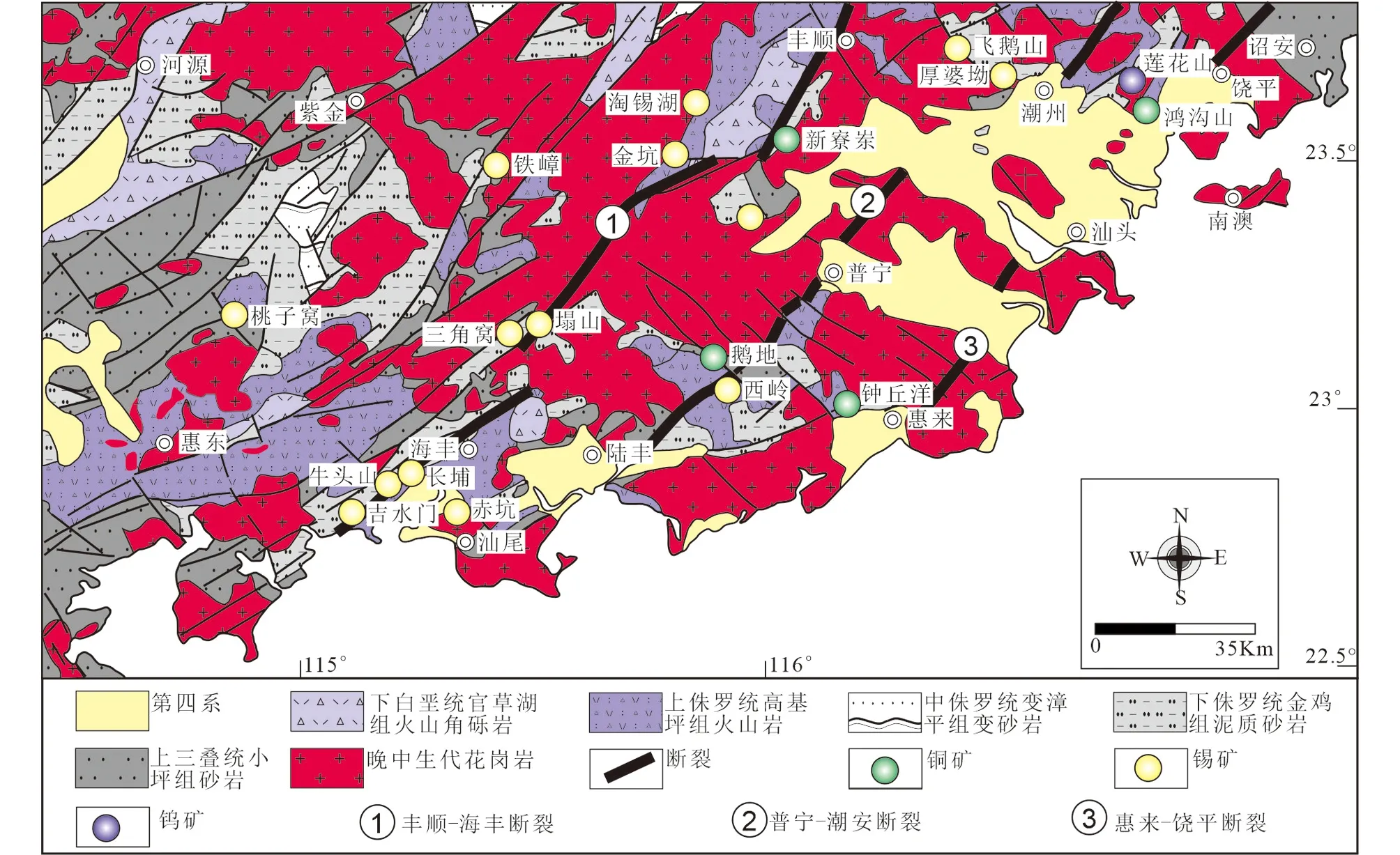

图2 粤东地区主要矿产地质图(据Liu et al.,2017)Fig.2 Geological map of the eastern Guangdong Province,showing the distribution of mineral deposits (after Liu et al.,2017)

1 主要矿床(田)地质特征

1.1 东南沿海粤东锡(钨)矿成矿带

粤东地处东南沿海西南段,位于政和-大浦断裂以东,属于武夷成矿带。区内出露地层为三叠系、侏罗系、白垩系和第四系(图2)。上三叠统为一套滨浅海相沉积建造,岩性以石英砂岩和粉砂岩为主;下侏罗统-中侏罗统为一套海陆交互相建造,岩性为泥质粉砂岩、石英砂岩,还有凝灰质粉砂岩和凝灰岩夹块;上侏罗统-上白垩统为一套陆相火山岩,岩性为流纹岩、流纹质凝灰熔岩、英安岩等(图2)。区内构造主要为NE向深大断裂(徐晓春,1993;徐晓春等,2000),自北西向南东分别为丰顺-海丰断裂、普宁-潮州断裂、惠来-饶平断裂;这三条断裂控制着区内岩浆岩分布,尤其在NE向断裂与NW、EW向次级断裂交汇部位常发育火山岩盆地、花岗质岩石及其有关的矿产(岳书仓和徐晓春,1996;刘鹏等,2015)。区内侵入岩形成时代主要集中在170~155Ma和145~130Ma两个阶段,早阶段岩性主要为高钾钙碱性石英闪长岩和花岗闪长岩,成因类型属I型,与区内斑岩Cu/Cu-Au矿床成矿有关,例如新寮岽、钟秋洋和鸿沟山铜矿;晚阶段主要岩性为二长花岗岩、钾长花岗岩、黑云母花岗岩和花岗斑岩,多具高分异特征,与区内锡(钨)矿床成矿密切相关。区内锡矿数量众多,但规模多为中型,包括西岭、长埔、吉水门、淘锡湖、厚婆坳、田东、铁嶂、塌山、三角窝等锡矿床。锡矿类型主要为锡石硫化物型锡矿,如吉水门、长埔、横田、厚婆坳、牛头山等锡矿,常伴生有银、铅、锌等矿化;斑岩型锡(钨)矿,如塌山、淘锡湖锡矿和莲花山斑岩钨矿;云英岩型锡(钨)矿,如田东矿田内的飞鹅山钨锡矿床。由于区内锡矿多产于火山盆地或火山盆地边缘,前人提出区内锡矿为与火山-次火山热液有关。然而,最新研究表明,区内火山岩仅作为围岩,锡矿均与早白垩世高分异花岗岩有关(Liuetal.,2018a)。本文以西岭锡矿和莲花山钨矿为代表,介绍东南沿海粤东锡(钨)矿成矿带典型矿床地质特征。

西岭锡矿位于粤东惠来县葵潭镇,主要分为凤地山和扫帚地两个矿段,前者以锡矿化为主,后者以铅锌矿化为主,伴生少量锡矿化。矿区内出露地层为下侏罗统砂岩、泥质粉砂岩和上侏罗统火山岩,侵入岩为花岗闪长斑岩,以岩株形式产出。锡矿体呈脉状和透镜状产于上侏罗统火山岩,矿石类型可以分为浸染状、锡石-长石-石英脉、锡石-石英(白云母)脉和锡石-硫化物脉型四种矿石。其中,后三者为主要矿石类型。矿区围岩蚀变发育相对简单,包括硅化、白云母化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化和绿帘石化。凤地山和扫帚地矿段发育两套不同的蚀变组合,凤地山矿段发育一套相对高温的蚀变矿物组合,为石英±钠长石±钾长石±方解石±白云母,而扫帚地矿段发育一套相对低温的蚀变矿物组合,为绿泥石±绢云母±石英±绿帘石±方解石。成矿阶段从早到晚依次划分为:锡石-长石-石英阶段、锡石-石英-白云母阶段、硫化物-锡石阶段、石英-硫化物-绿泥石阶段、方解石-绿泥石-石英阶段。关于西岭锡矿成因类型,黄宾和戚建中(1991)和林桂清(1985)认为西岭锡矿是一个与火山活动密切相关的次火山热液脉状锡矿。陈惜华等(1986)认为西岭锡矿床为斑岩型锡矿。最近,笔者(Liuetal.,2018a,2020)通过系统矿床地质和年代学研究发现,赋矿火山岩与锡矿成矿相差近20Myr,表明火山岩仅作为围岩,与成矿并无直接关系,推测成矿与深部隐伏花岗岩体密切相关。

莲花山钨矿位于粤东澄海镇西北方向,发现于1956年(黎彤,1959),是我国最早发现的斑岩钨矿之一。矿区出露地层为上三叠统粉砂岩,发育侵入岩为石英斑岩、黑云母花岗岩和石英闪长岩。与成矿有关的岩体为石英斑岩,矿体主要产于石英斑岩体内部以及与粉砂岩接触带,矿石包括细脉浸染状、网脉状和黑钨矿-石英脉型三种类型,前两者为主要矿石类型。矿区蚀变发育强烈,包括黑云母化、白云母化、硅化、绢云母化、绿泥石化和碳酸盐化。从石英斑岩内部向围岩,蚀变在垂直和水平方向均呈分带现象,大致可划分钾化、云英岩化、青磐岩化三个蚀变分带,各蚀变带之间存在互相重叠现象。钾化蚀变带产于石英斑岩体内部,以硅化和黑云母化蚀变组合为特征,通常与细脉浸染状矿石密切共生;云英岩化主要发育在石英斑岩体顶部及其与围岩接触带部位,通常网脉状矿石与黑钨矿-石英脉型矿石密切共生;青磐岩化带产于粉砂岩及其裂隙中,以形成方解石、绿泥石和石英矿物组合为特征。

1.2 赣南会昌岩背锡矿田

岩背锡矿田位于赣南会昌县南部密坑山火山盆地中,处于南岭成矿带东段与武夷成矿带交接复合部位。密坑山火山盆地内发育多组断裂,呈环状或放射状分布(图3)。盆地内火山岩呈不同岩相,从火山碎屑相-火山熔岩-次火山相均有发育。最新野外地质填图工作将盆地内火山岩划分为五个岩性段,从盆地边缘向中心分别为:第一岩性段英安岩和晶屑凝灰熔岩,第二岩性段凝灰岩和火山角砾岩,第三岩性段的熔结凝灰岩和英安岩,第四岩性段流纹岩,第五岩性段晶屑凝灰熔岩和流纹斑岩(图3)。区内出露大规模花岗岩体,盆地西侧为清溪岩基,密坑山复式岩体侵位于盆地中心部位(图3),岩性包括钾长石巨晶细粒黑云母花岗岩、钾长-黑云母斑状花岗岩、细粒黑云母花岗岩和花岗斑岩。围绕着密坑山岩体,发育了规模大小不等十余个锡矿床,例如岩体东南部的岩背和矿背锡矿,北部的淘锡坝和凤凰岽锡矿,西侧的苦竹岽和老鼠坑锡矿,西南部的上湾锡矿,另外,最近在岩体南部,发现了老古坑、松岽、曾坑等多个锡矿点。截止目前,岩背和淘锡坝已达到大型规模,苦竹岽、凤凰岽和矿背锡矿已达中型规模,合计查明锡金属资源储量超过20万吨(赣南地质调查大队,2017),进一步找矿勘查工作仍在实施中。本文以矿田内三个不同矿化类型锡矿为代表,介绍岩背锡矿田地质特征。

图3 密坑山火山盆地矿产地质图(据赣南地质调查大队,2017(1)赣南地质调查大队.2017.江西会昌岩背-寻乌铜坑嶂地区锡多金属整装勘查区矿产调查与找矿预测子项目成果报告修改)Fig.3 Geological map of the Mikengshan volcanic basin,showing the distribution of tin deposits

岩背锡矿是我国最为典型的斑岩锡矿,以发育大量浸染状、细脉浸染状矿化和黄玉蚀变为特征。早在20世纪80年代,前人研究就提出岩背锡矿是一个与高分异花岗斑岩有关的富F斑岩锡矿床(Liuetal.,1999)。岩背锡矿是区内现已探明规模最大的锡矿床,现已查明锡金属资源储量超过10万吨,平均品位为0.85%,铜资源量3万吨,平均品位为0.249%,银资源量112吨,平均品位为9.46g/t (赣南地质调查大队,2017)。矿体主要产于晶屑凝灰熔岩、花岗斑岩和流纹斑岩中。矿石类型主要分为三种,分别为浸染状、网脉-细脉浸染状和脉状矿石。浸染状矿石主要产于花岗斑岩中,矿物组合比较简单,为锡石-石英-黄玉,少量黄铜矿和磁黄铁矿;网脉-细脉浸染状矿石主要产于花岗斑岩和流纹斑岩中,矿物组合为锡石-黄铜矿-黄铁矿-黄玉,少量萤石、绢云母和绿泥石;脉状矿石主要产于晶屑凝灰熔岩中,矿物组合复杂,矿石矿物包括锡石、黄铜矿、黄铁矿、闪锌矿,以及少量黑钨矿和辉钼矿,脉石矿物为石英、绿泥石、萤石、黄玉、绢云母,以及少量方解石。此外,钻孔中可见少量的云英岩型矿石产于花岗斑岩中。矿区发育的围岩蚀变包括钾化、硅化、黄玉化、白云母化、萤石化、叶腊石化、绢云母化、绿泥石化、绿帘石化以及碳酸盐化。通过对岩背露天采坑编录,发现上述蚀变可以大致划分为三个蚀变分带,自下向上依次为钾化-硅化-黄玉化、绿泥石-绢云母-黄铁矿-萤石-绿泥石-叶腊石化和泥化(高岭土化)带。

淘锡坝锡矿床位于密坑山岩体北侧,现已查明锡金属资源储量近7万吨,平均品位为0.48%;铜资源储量1万吨,平均品位为0.13% (赣南地质调查大队,2017)。现已探明12条工业矿体,矿体主要产于晶屑凝灰熔岩中。淘锡坝锡矿发育四种矿石类型,主要为网脉状、脉状和云英岩型矿石,少量细脉浸染状矿石。网脉状和脉状矿石产于晶屑凝灰熔岩中,具有相似的矿物组合,矿石矿物为锡石、黄铜矿、黄铁矿、方铅矿和闪锌矿,脉石矿物为萤石、黄玉、绿泥石、铁锂云母、白云母和石英。云英岩型矿石主要产于钾长-黑云母斑状花岗岩,矿物组合比较简单,矿石矿物为锡石和少量黄铜矿,脉石矿物为石英、白云母、绿泥石以及少量萤石和黄玉。细脉浸染状矿石主要产于钾长石巨晶细粒黑云母花岗岩中,矿石矿物为锡石、黄铜矿和黄铁矿,脉石矿物为石英、黄玉、绿泥石、绢云母和萤石。

苦竹岽锡矿位于密坑山岩体西侧,现已查明锡金属资源量5758吨,平均品位0.54%(赣南地质调查大队,2017)。矿体主要产于细粒花岗岩体和火山岩接触带中,矿体呈透镜状和脉状,具有膨大缩小和分支复合的特点。矿石主要为云英岩型,产于细粒黑云母花岗岩,按照主要矿物组合可以划分四种矿石类型,分别为锡石-石英型、锡石-黄玉型、锡石-白云母-石英型和锡石-硫化物-铁锂云母型。

2 主要矿床成岩成矿年代学格架

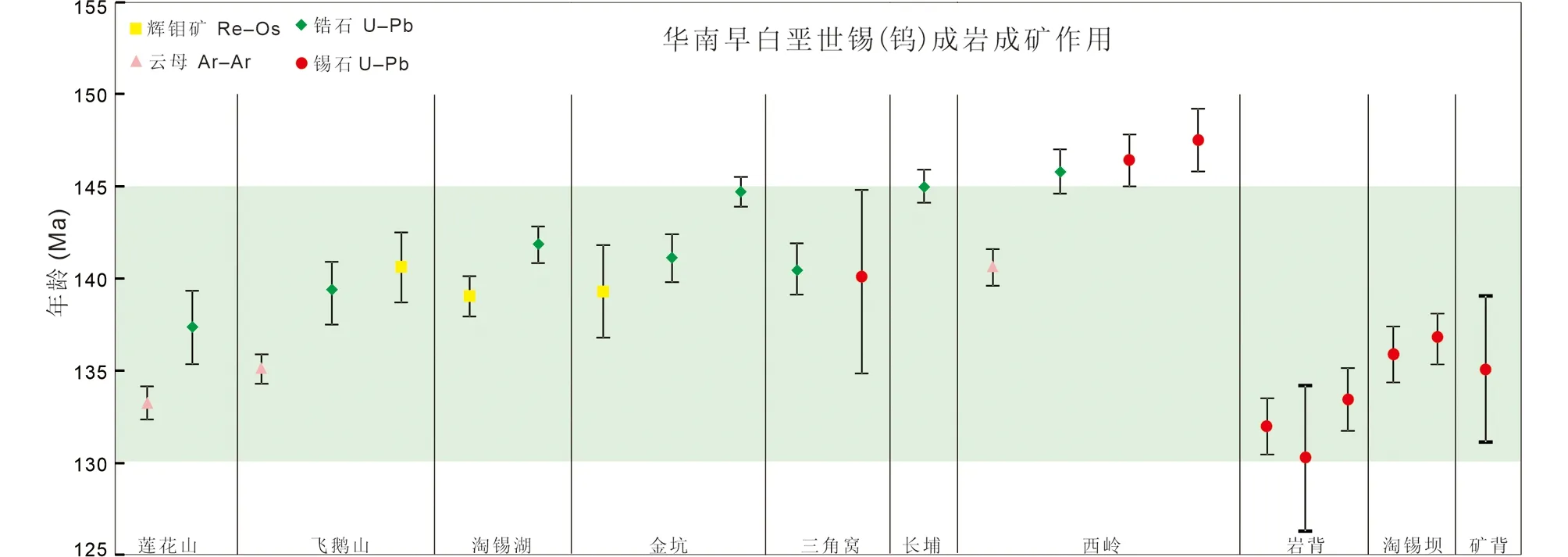

对于东南沿海粤东地区锡矿成矿时代,20世纪90年代,前人开展了大量的研究工作。然而,受测试技术方法的限制,多个矿床的成岩成矿年龄仍存在较大争议。白玉珍等(1983)获得莲花山钨矿区与黑钨矿共生的白云母K-Ar等时线年龄为116.1±2.1Ma。此外,满发胜等(1983)获得莲花山矿区石英斑岩Rb-Sr和K-Ar等时线年龄分别为135.8±7.3Ma和120.4±12.1Ma,获得矿石白云母K-Ar等时线年龄为119.5Ma。最近,笔者获得莲花山钨矿区石英斑岩锆石U-Pb年龄和矿石中白云母Ar-Ar年龄分别为137.3±2.0Ma和133.2±0.9Ma,表明钨矿与区内锡矿成岩成矿均形成于早白垩世(Liuetal.,2018b)。陈惜华等(1986)获得西岭矿区流纹斑岩全岩Rb-Sr等时线年龄为150±5Ma,而戚建中和黄宾(1988)获得西岭矿区流纹质凝灰熔岩K-Ar等时线年龄为100.5±2.45Ma,与锡石共生绢云母K-Ar等时线年龄为98.4±2.9Ma。最近,笔者通过开展LA-ICP-MS锡石U-Pb定年,获得了西岭锡矿中浸染状矿石和锡石-石英脉型矿石的形成年龄分别为146.4±1.0Ma和147.5±1.1Ma,还获得锡石-硫化物脉中白云母的40Ar-39Ar年龄为140.6±1.0Ma (Liuetal.,2018a)。总之,区内多个锡矿的成岩成矿年龄被报道出来,例如田东飞鹅山(Liuetal.,2017,2018c)、长埔(邱增旺等,2016)、淘锡湖(Yanetal.,2017)、金坑(Qiuetal.,2017)和三角窝(Yanetal.,2018)锡矿床,成岩成矿时代均集中在145~130Ma(表1、图4),表明东南沿海地区发育一期早白垩世锡(钨)成矿事件。

图4 华南早白垩世锡(钨)矿及成矿花岗岩年龄分布图(据Liu et al.,2018a修改)Fig.4 Compilation of geochronological data for the Early Cretaceous Sn(W) mineralization and the causative granitic rocks in South China (modified after Liu et al.,2018a)

表1 华南早白垩世锡(钨)矿及成矿岩体年龄统计表Table 1 Compilation of geochronological data for the Early Cretaceous Sn(W) mineralization and the causative rocks in South China

关于岩背锡矿成岩成矿时代,前人开展了大量的研究工作,但主要针对花岗斑岩,且采用定年方法为全岩等时线法,获得的花岗斑岩形成年龄跨度较大(126~104Ma)(朱正书,1990;梅勇文,1994;Liuetal.,1999)。朱正书(1990)首次获得与锡矿有关花岗斑岩Rb-Sr等时线年龄为126.1±2.1Ma。Liuetal.(1999)曾首次报道了岩背斑岩锡矿花岗斑岩Rb-Sr等时线年龄为114±2Ma。随着找矿勘查工作的不断进展,越来越多的证据表明,岩背斑岩锡矿并不是一个单独产出的锡矿床。岩背锡矿位于密坑山岩体东南部,盆地内围绕着密坑山岩体发育了多个具有不同矿化类型的锡矿床,包括网脉状-热液角砾,也被称为层间破碎-裂隙充填型锡矿(徐贻赣等,2001),如淘锡坝和凤凰岽锡矿;云英岩型锡矿,如苦竹岽锡矿;热液脉型锡矿,如松岽和老鼠坑锡矿。这些锡矿床及热液蚀变均围绕着密坑山岩体发育,虽然在空间上呈现出多种不同的矿化类型,但似乎均与出露抑或隐伏的密坑山复式岩体密切相关。对于密坑山岩体的研究,仅邱检生等(2006)报道了中粗粒似斑状钾长花岗岩锆石U-Pb年龄和全岩Rb-Sr等时线年龄,分别为136.0±1.7Ma和120.2±5.3Ma。最近有研究不仅报道了岩背锡矿花岗斑岩的年龄,而且对密坑山火山盆地内复式岩体和火山岩的形成时代分别进行了约束。Lietal.(2018)获得了岩背矿区花岗斑岩和盆地内英安岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄,分别为138±1Ma和143±1Ma,指出矿区具有多期岩浆活动。鲁麟(2018)对密坑山盆地内火山岩和侵入岩的形成时代进行了系统的测定,获得晶屑凝灰岩、黑云母钾长斑状花岗岩、钾长石巨晶细粒黑云母花岗岩和花岗斑岩的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄分别为140.7±1.3Ma、138.6±1.9Ma、137.5±1.6Ma和137.0±2.4Ma,上述年龄在误差范围内一致,暗示密坑山火山盆地内的火山岩和侵入岩为同时代岩浆活动的产物。最近,熊明福(2020)获得了岩背矿区英安岩和闪长玢岩的SIMS锆石U-Pb年龄,分别为139.6±0.8Ma 和138.6±0.8Ma,另外,还报道了花岗斑岩的2个略年轻的SIMS锆石U-Pb年龄,为136.5±0.7Ma和135.5±0.7Ma,暗示火山岩略早于花岗斑岩形成。综上数据表明,密坑山盆地内岩浆活动时限为140~135Ma,但盆地内火山活动略早于花岗岩侵位。对于岩背锡矿成矿年龄,仅有邱检生等(2006)报道了岩背锡矿区2个辉钼矿的Re-Os模式年龄,为114±1.6Ma和120.2±5.3Ma。显然,这与花岗斑岩的锆石U-Pb年龄不一致,造成这种现象的原因可能和单个模式年龄具有较大误差有关。最近,笔者获得了区内岩背锡矿、淘锡坝锡矿和矿背锡矿的锡石U-Pb年龄,分别为133.5±1.7Ma~130.3±4.0Ma、135.9±1.5Ma~136.7±1.4Ma 和135.1±4.0Ma (Liuetal.,2021)。考虑到淘锡坝和矿背锡矿化与钾长石巨晶细粒黑云母花岗岩在时间和空间上的一致性,我们认为这两个矿成矿均与密坑山复式岩体有关,而岩背锡矿与侵位较高的花岗斑岩关系密切。另外,我们还获得苦竹岽云英岩型矿石和松岽裂隙充填脉状矿石的锡石U-Pb年龄(135Ma)也为同时代(未发表数据),上述成矿年龄与岩背锡矿、淘锡坝锡矿和矿背锡矿的成矿年龄在误差范围内一致,均形成于早白垩(140~130Ma)表明这些不同矿化类型的锡矿均属于同一个斑岩成矿系统。

3 与南岭板内Sn(W)矿床成矿类型和成矿岩体对比研究

南岭地区紧邻东南沿海地区,其分布的锡(钨)矿产于板内环境,且前人已开展了大量深入的工作(Mao and Li,1995;毛景文等,2007;Huetal.,2012a,b;Yuanetal.,2012,2015,2018,2019;袁顺达,2017),而东南沿海锡(钨)矿带属于活动大陆边缘,选择两者开展对比研究有望进一步完善华南锡矿成矿规律。

前人对南岭锡(钨)成矿作用开展大量的研究工作,其成岩成矿时代非常集中,为160~150Ma(毛景文等,2004b,2007;Yuanetal.,2008,2011;Huetal.,2012a,b),明显早于东南沿海早白垩世锡(钨)矿约10~20Myr。对于矿床成因类型,南岭地区锡矿主要为矽卡岩型、石英脉(黑钨矿-锡石)型和云英岩型,成矿有关岩体岩性为黑云母二长花岗岩、黑云母花岗岩、二云母花岗岩和白云母花岗岩(袁顺达,2017)。而东南沿海地区锡(钨)矿成因类型主要为斑岩型和锡石硫化物型为主,仅有少量为云英岩型,如飞鹅山钨锡矿,与成矿有关岩体主要为黑云母花岗岩和花岗斑岩。众所周知,玻利维亚锡矿带是全球最重要的斑岩锡矿带(Lehmann,1990),其最显著特征就是在斑岩系统顶部发育分异程度中等的英安质火山岩,未见有与锡成矿有关的高分异(斑)岩体,Dietrichetal.(2000)通过熔融包裹体研究提出,与成矿有关的高分异岩体隐伏于深部。相比较而言,东南沿海地区斑岩锡(钨)床均发育有高分异的斑岩体,这可能是由于东南沿海地区经历了更加强烈的剥蚀作用。例如,岩背锡矿田所处的密坑山火山盆地,其中心部位发育高分异的似斑状岩体。

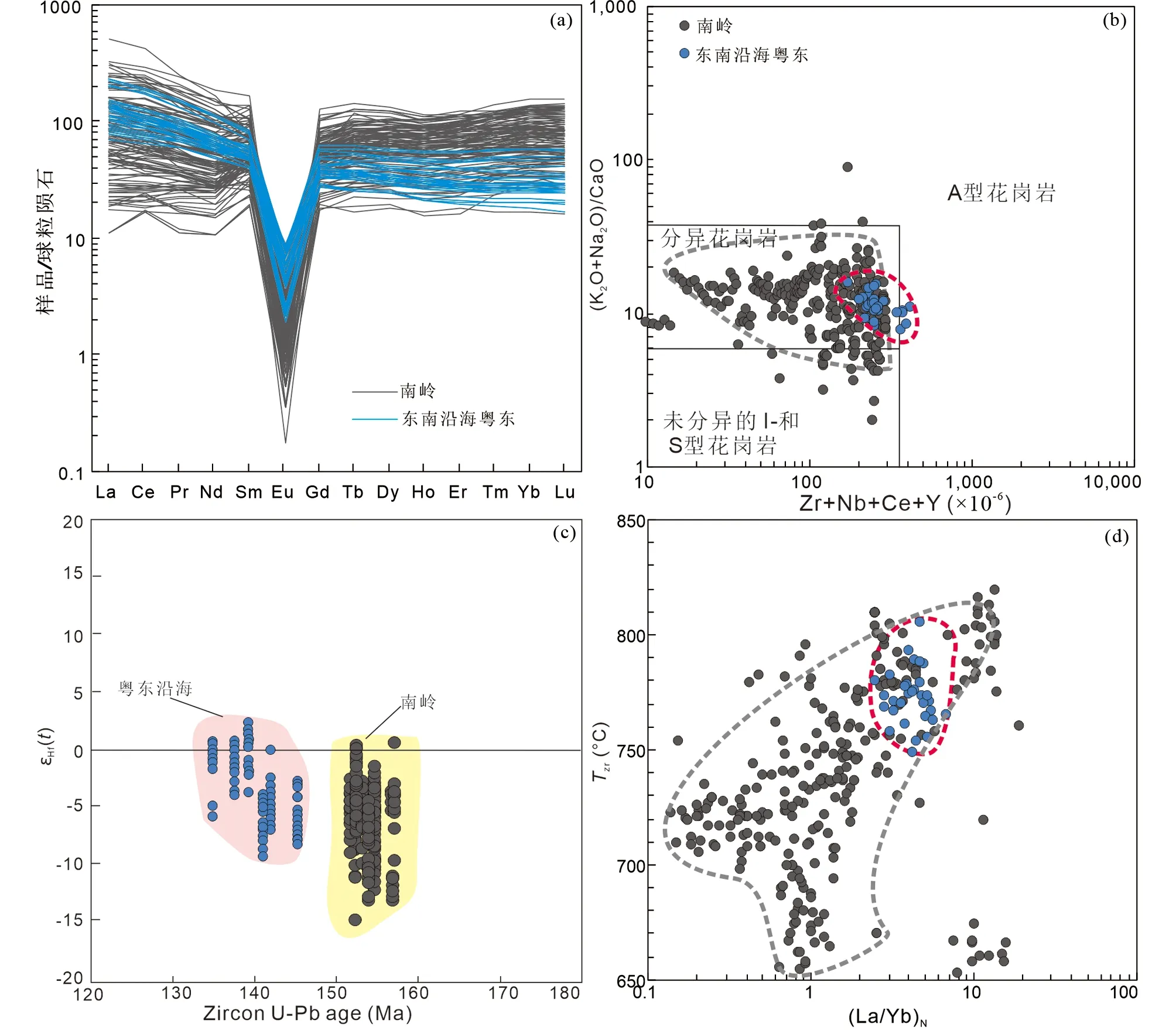

关于成矿岩体,两个地区与锡(钨)成矿有关的岩石具有相似的地球化学特征,均为准铝质或弱过铝质,富集Si、K、Li、Rb、Nb、Ta、Ga、Cs、U、Th及REE元素,亏损Fe、Mg、Ti、Ca、Ni、Cr、Sr和Ba等,具有较高的Rb/Sr和Rb/Ba比值,且稀土元素配分曲线平缓,表现强烈的负Eu异常,花岗岩成因类型为高分异的I型或A型(图5a,b)。然而,两者放射成因同位素表现出明显区别,与南岭钨锡矿有关花岗质岩石的εHf(t)值变化范围比较大,部分εHf(t)值小于-10,落入华夏板块基底演化线之下,指示其由古老地壳物质发生部分熔融形成的。但是,部分样品具有较高的εHf(t)值,投点落在球粒陨石演化线与华夏板块基底演化线中间范围,个别点甚至落在球粒陨石演化线之上,以上特征表明南岭地区与成矿有关的花岗质岩石的源区不均一(图5c)。Shuetal.(2011)研究也表明南岭地区160~150Ma花岗质岩石的源区具有多样性,对于造成这一现象的原因,推测可能是由于钦杭带从南岭地区西部穿过,而钦杭带作为华夏板块与扬子板块在新元古代的拼合带,受中生代构造事件的影响,板块之间结合带深部物质的重新活化是造成源区不均一的主要原因。相反,东南沿海地区锡(钨)矿成矿岩体锆石εHf(t)值变化范围较窄,部分值大于0,且εHf(t)值相对大于南岭地区锡(钨)花岗岩(图5c)。此外,相对南岭地区,东南沿海锡矿花岗岩具有较高的形成温度(图5d),以上特征均表明沿海地区锡矿花岗岩具有更多的地幔或新生地壳物质参与。

图5 与粤东沿海与南岭地区Sn-W矿床有关花岗岩地球化学对比图(a)花岗岩球粒陨石标准化稀土元素配分图(标准化值据Sun and McDonough,1989);(b)花岗岩(Zr+Nb+Ce+Y)-(Na2O+K2O)/CaO图解(底图据Whalen et al.,1987);(c)粤东和南岭地区与锡(钨)矿化有关的花岗质岩石锆石U-Pb年龄与εHf(t)图解(据Liu et al.,2018b修改);(d)南岭与粤东地区TZr(℃) -(La/Yb)N图解(锆石饱和温度(TZr(℃))计算方法据Watson and Harrison,1983).数据来源:Mao and Li,1995;华仁民等,2003;Jiang et al.,2006;李光来,2011;刘勇,2011;He et al.,2010;Yang et al.,2012,2018a,b;郑佳浩和郭春丽,2012;姚远等,2013;来守华,2014;Guo et al.,2012,2015;董少花等,2014;Chen et al.,2014,2016;轩一撒等,2014;周云等,2013;方贵聪等,2016;文春华等,2017;Yan et al.,2017,2018Fig.5 Comparison of geochemistry of granites associated with Sn-W deposits in the eastern Guangdong Province and Nanling Range(a) Chondrite-normalized REE patterns for Sn-W granites (normalization values from Sun and McDonough,1989);(b) (Zr+Nb+Ce+Y) vs.(Na2O+K2O)/CaO diagram (Whalen et al.,1987);(c) compilation of zircon εHf(t) vs.U-Pb ages for the granitic rocks related to Sn (W) mineralization in the eastern Guangdong Province and Nanling Range (after Liu et al.,2018b);(d) TZr (℃) vs.(La/Yb)N (zircon saturation temperature (TZr) were calculated using the method of Watson and Harrison,1983).Data sources:Mao and Li,1995;Hua et al.,2003;Jiang et al.,2006;Li,2011;Liu,2011;He et al.,2010;Yang et al.,2012,2018;Zheng and Guo,2012;Yao et al.,2013;Lai,2014;Guo et al.,2012,2015;Dong et al.,2014;Chen et al.,2014,2016;Xuan et al.,2014;Zhou et al.,2013;Fang et al.,2016;Wen et al.,2017;Yan et al.,2017,2018

4 成岩成矿动力学背景

关于华南中生代成岩成矿事件的动力学机制,越来越多的学者已基本达成共识,即认为与古太平洋板块向欧亚大陆俯冲作用有关(毛景文等,2004a,2007,2008;Zhouetal.,2006;Li and Li,2007;Sunetal.,2010;舒良树,2012;Maoetal.,2013),但是关于俯冲开始的时间和俯冲方式变化仍然存在争议。Li and Li (2007)提出一个平板俯冲模型来解释华南中生代(250~90Ma)成岩成矿动力学机制,这一模型的基本依据是岩浆活动的时代分布呈现从内陆向东南沿海逐渐变年轻的趋势。但是,通过收集东南沿海岩浆岩年龄,我们发现在东南沿海岩浆活动可划分为三期,分别为170~150Ma、145~135Ma和120~80Ma(图6),在空间上互相重叠。另外,二叠纪至三叠纪岩浆活动主要分布在华南陆内,在东南沿海地区未见有同时代的弧型岩浆活动。随着华南大陆边缘侏罗纪斑岩铜矿带的发现(Maoetal.,2021),越来越多的研究达成共识,即175Ma左右,古太平洋板块开始向欧亚大陆俯冲,使得中国东部成为活动大陆边缘(Maruyamaetal.,1997;Zhou and Li,2000;Zhouetal.,2006;毛景文等,2008;Maoetal.,2014)。

图6 东南沿海(a)和粤东地区(b)岩浆岩年龄谱图Fig.6 Compilation of geochronological data for the igneous rocks in southeastern belt(a) and the eastern Guangdong Province (b)

结合最新研究进展,东南沿海大陆边缘成矿作用可划分为三期(Liuetal.,2018c):①中晚侏罗世(170~150Ma)斑岩Cu-Au/Cu-Mo成矿作用,如粤东沿海新寮岽和鸿沟山斑岩Cu矿、福建古田斑岩Cu-Mo矿,以及德兴斑岩Cu矿;②早白垩世(145~135Ma)Sn-W/Sn-Pb-Zn-Ag成矿作用,如粤东沿海早白垩世Sn(W)成矿带,少量分布闽西沿海地区(福建中甲锡矿);③晚白垩世(110~90Ma)斑岩-浅成低温热液Cu-Au-Mo和斑岩Cu-Mo成矿系列,例如福建紫金山矿田,浙江沿海的三枝树鲁峰等斑岩Mo矿。关于第一期侏罗纪斑岩Cu-Au/Cu-Mo成矿事件,多认为与古太平洋板块低角度俯冲有关(Maoetal.,2021),例如,与新寮岽斑岩型Cu矿有关的石英闪长岩被认为是由俯冲板片和交代的地幔楔发生部分熔融形成的(王小雨等,2016);Lietal.(2016)提出与古田斑岩Cu-Mo矿成矿有关花岗闪长岩为埃达克岩,是由俯冲交代后的富集岩石圈地幔发生部分熔融形成的;同样,德兴铜矿有关的岩体为弧型钙碱性系列岩石,也认为是由俯冲板块部分熔融形成(Zhangetal.,2013)。最近,Maoetal.(2021)提出东南沿海斑岩Cu矿带与南美安第斯铜矿带类似,并提出东南沿海这期侏罗纪(170~150Ma)斑岩Cu矿为古太平洋板块向欧亚大陆开始低角度俯冲的产物,而南岭165~150Ma钨锡矿为弧后伸展背景下地壳物质重熔的产物。

以往研究认为,早白垩世(145~130Ma)是华南地区成岩成矿事件的一个沉寂期(Lietal.,2010;Maoetal.,2013)。然而,该时期却是长江中下游、秦岭大别地区重要的成矿期(Maoetal.,2008,2011)。江南古陆钨矿带与东南沿海早白垩世Sn(W)成矿带的发现,改变了华南中生代锡(钨)成矿作用的时空格局。Maoetal.(2015)提出在早白垩世Izanagi板块向欧亚大陆斜向俯冲,由于长江中下游地区处于扬子板块与华北板块的结合部位,俯冲过程中发生了板片撕裂,地幔物质上涌,板片重融形成了长江中下游斑岩-矽卡岩Cu-Au-Mo矿床,而地幔物质上涌,江南古陆及邻区地壳发生了重融,形成与斑岩-矽卡岩钨矿有关的高分异S型花岗岩。Lietal.(2018)对于岩背锡矿开展系统地球化学和年代学研究,认为早白垩世(143Ma)太平洋板块发生后撤,与岩背斑岩锡矿有关的A型花岗岩形成于强烈的岩石圈伸展背景。此外,研究发现与东南沿海早白垩世多个锡(钨)矿有关的花岗岩亦具有A型花岗岩特征(Liuetal.,2018c;Yanetal.,2018),且具有较高的εHf(t)值。Jiaetal.(2020)报道了粤东沿海地区中侏罗世(166Ma)、早白垩世(144Ma)至早白垩世晚期(106Ma)花岗岩锆石氧同位素分别为6.3‰~8.2‰、6.0‰~6.9‰、4.9‰~6.6‰,且花岗岩形成温度也逐渐升高,显示从早白垩世起,东南沿海地区壳幔作用逐渐增强。Yangetal.(2018a)在福建沿海也发现了同样的规律,从133Ma到84Ma,岩浆岩源区的地幔组份逐渐增多。对于这种现象,多数学者解释为古太平洋板块后撤,造成了岩石圈伸展减薄,壳幔作用增强(Liuetal.,2018;Yangetal.,2018a)。笔者最近获得区内惠来岩体中基性岩脉锆石U-Pb年龄为142.5±0.8Ma (未发表数据),同时,区内多个锡矿区发育同时代基性岩脉(三角窝:140.3±2.5Ma;塘尾:143.2±2.3Ma;吉水门:141.7±3.2Ma) (Yanetal.,2018)。因此,考虑到早白垩世的A型花岗岩和同时期基性岩脉在区内广泛发育,本文认为在早白垩世古太平洋板块发生了后撤,造成岩石圈伸展减薄,地幔物质上涌引发地壳发生重熔,在东南沿海地区形成了早白垩世与锡矿有关的花岗岩(Liuetal.,2018a,b)。

5 找矿勘查启示

东南沿海武夷成矿带横跨浙江、福建和粤东沿海地区,火山岩盖层是区内特色,尤其是闽浙沿海地区,覆盖着大规模的晚白垩世火山岩盖层,而粤东沿海地区,白垩纪火山岩盖层出露相对较少,发育的火山盆地以侏罗纪为主。考虑到闽浙沿海地区覆盖的火山岩形成时代为晚白垩世,而闽浙沿海地区在早白垩世与粤东地区处于同一构造动力学背景下,因此,闽浙沿海晚白垩世火山岩盖层下部是否存在早白垩世锡(钨)成矿系统,这对武夷沿海成矿带找矿勘查具有重要启示意义。值得关注的是,在南岭腹地的湘东钨矿床深部,发现早白垩世锡矿化事件,锡石 U-Pb年龄为140.5~134.1Ma (Xiongetal.,2020),因此南岭腹地的早白垩世锡(钨)成矿潜力值得进一步关注和研究。另外,在南岭东段和东南沿海武夷山北坡,发育多个早白垩世火山盆地(Suetal.,2020),其中未出露侵入岩的火山盆地可能代表其未经历强烈的剥蚀作用,因此,区内未出露侵入岩的早白垩世火山盆地深部,是同时代锡矿找矿勘查更有利靶区。

致谢感谢广东省地质局第二地质大队、广东省有色金属地质局九三五队和有色地质勘查院、以及江西省地质矿产勘查开发局赣南地质调查大队的各位同仁在野外工作中提供的无私帮助;感谢许德如教授和另一位匿名审稿专家的精心审阅,使得本文显著提高。