西柏坡时期的“耳目喉舌”

南方周末记者 李玉楼发自西柏坡

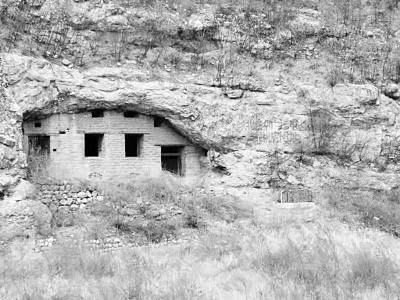

河北省井陉县窟窿峰村,1948年,陕北新华广播电台从河北涉县搬迁至此,图中所示是电台的机房。

南方周末记者 ❘ 李玉楼 ❘ 摄

冯庆超 ❘ 制图

★中共中央驻留西柏坡期间,以西柏坡村为中心,方圆几十公里内“耳目喉舌”机构的建设,基本奠定了新中国成立后的媒体格局。

为便于与中央沟通,胡乔木住进了中央大院。1948年9月,多名新华社编辑从陈家峪搬到西柏坡,开始在胡乔木居住的小院内办公,对外称“总编室”,实际成了设在党中央大院里的“小新华社”。

据胡乔木回忆,1500字的公报中有500字系毛泽东添加,其中就包括第一句中的“会议在石家庄附近举行”,罕见地打破了以往对中共中央所在地严格保密的惯例。

西柏坡、窟窿峰、里庄,原本都是太行山麓上的普通山村。因70年前中共中央在西柏坡的驻留,它们被写进中国新闻史。

1948年夏天,中央机关抵达西柏坡,新华社总社随即迁到附近,并在中央大院内设立“总编室”。

以西柏坡村为中心,多个“耳目喉舌”机构相继在方圆几十公里内落脚。

向南40公里处的井陉县窟窿峰村,是陕北新华广播电台(新华社口播部)发射机房所在地,那里发射出的电波能覆盖整个国统区,甚至触达欧美。日后,“陕北台”转身为中央人民广播电台。

电台和新华社在延安时期已经存在,新《人民日报》则是在西柏坡时期诞生,其所在的平山县里庄村,离西柏坡也是40公里。

通过报纸、电台、通讯社,中国共产党在那一时期的主张得以向外界传播。

与其他时期不同的是,“西柏坡时期”处于新中国成立前夕,当时的宣传机构建设,直接为新中国的媒体格局奠定了基础。1949年以后,《人民日报》、新华社、中央电台一直位居“中央主流媒体”之列。

时至今日,新闻机构的指导方针、组织结构、制度建设,都还能看到“西柏坡时期”的影子。

东渡

1947年3月,中共中央撤离延安。中央机关报《解放日报》停刊,延安新华广播电台更名为陕北新华广播电台,并入新华社,对外仍保留电台的呼号。此时的新华社也担负了中央机关报和广播电台的职能。

按照中央部署,毛泽东、周恩来、任弼时等组成中央前委,留在陕北主持中央和军委工作,刘少奇、朱德则率领中央工委,东渡黄河,选择适合地点完成中央委托的工作。

新华社的范长江等人以“四大队”番号跟随毛泽东转战陕北,其余大部分人员则向东转移到河北省涉县。

撤离延安之前,中央已经指示晋冀鲁豫中央局组建新华社临时总社,接替延安新华广播电台的工作,接到通知后,晋冀鲁豫中央局为临时总社选址在靠近太行山区的涉县。

东渡的中央工委最初并没有打算长驻在晋察冀,而是“先至晋察冀指导工作一时期”。

工委一行人抵达时,正太战役已经开始,形势比较乐观,晋察冀军区负责人聂荣臻便建议中央工委留下指导工作,这一建议被采纳。

决定留驻晋察冀后,中央工委便考虑在河北平山县选择驻地,平山位于太行山东麓,毗邻华北大平原,被聂荣臻誉为“晋察冀边区的乌克兰”。

时任朱德机要秘书的潘开文参与了中央工委选址工作。他在晚年回忆称:“工委有好几千人,所找的地方要能放得下,沿滹沱河村庄较多,村子大,距离近,且河两岸滩地肥美,物产丰富,而且向东出30公里便是华北大平原,交通便利,所以决定在这一带选址。”

潘开文等人骑马沿滹沱河考察发现,沿途洪子店、郭苏、夹峪等村子很大,热闹繁华,但目标也大,人多不便于保密。他们折返走到西柏坡时,天色已晚,便在此露宿一夜。

“星星很亮,我们吃过东西后在村边转悠。”潘开文发现村外有一片苇地,与滹沱河之间有一条大路,可通大车,而苇地里边与西柏坡村间还有一条小路,保密工作很好做。

潘开文还看到,村里许多房子已被烧毁,“但根基很好,全是石头的,比较容易修复”。

接到汇报后,时任中组部部长安子文等人再次考察滹沱河沿岸,也认为西柏坡是合适的驻地。

经过一个多月的腾房、建房,1947年7月,中央工委进驻西柏坡办公。中央工委甫一安顿,就于7月17日至9月13日在西柏坡召开了全国土地会议。

西柏坡村顿时热闹起来,为了适应战争环境的需要,这里对外称“工人劳动大学”,刘少奇化名胡服,成了“胡校长”,朱德则成了“朱校董”。

不久,朱德在1947年11月指导晋察冀野战军发起了石家庄战役。

西柏坡纪念馆研究员康彦新认为,石家庄是解放军夺取的第一个大城市,将晋察冀和晋冀鲁豫解放区连为一体,“提高了西柏坡周边的安全系数,为党中央向华北转移创造了条件”。

1948年5月27日,毛泽东抵达西柏坡,中央主要领导人在西柏坡会师。新华总社也从涉县迁往西柏坡附近,与转战陕北的“四大队”会合。

“培训班”

“毛泽东到达西柏坡后,指示各级领导机构加强对报纸、通讯社等极端重要宣传机关的领导。”康彦新告诉南方周末记者,不久,中宣部副部长胡乔木就兼任新华社总编辑,他同时还担任毛泽东的秘书。

时任新华社编委梅益回忆,毛泽东到达不久,“周恩来通知廖承志(时任新华社社长)、范长江(时任新华社副总编辑)和我等等几位同志开会,乔木同志也参加”。

在那次会上,周恩来宣布,此后新华社重要稿件由胡乔木负责审阅,同时调少数业务骨干组成一支精干班子,住在西柏坡,在胡乔木直接领导下编写和处理重要稿件。

新华社当时设在距西柏坡村1公里的陈家峪,由于人员较多,工作人员和家眷住在附近的11个村。

为便于与中央沟通,胡乔木就住进了中央大院。1948年9月,方实等多名新华社编辑从陈家峪搬到西柏坡,开始在胡乔木居住的小院内办公,对外称“总编室”,实际成了设在中央大院内的“小新华社”。

在新华社总编室工作过的曾彦修生前回忆,那是一座北方农村三进院落的前院,正房是3间小平房,胡乔木夫妇住在东侧一间。中间那间较大,4张无屉长条桌一拼,就成了办公桌,军事组、国际组等人员在此办公,城市组、农村组的编辑则在东西两侧厢房办公,住宿都是四五个人挤一个房间。

曾彦修的回忆中,胡乔木对稿件要求极严,“现在回过头来看,是胡乔木要把我们这一大批人集中起来培训一下,他是在办训练班”。

分在评论组的曾彦修一般从晚上7点开始工作,稿件通常能在晚上11点发完,然后胡乔木就要“炉边谈话”,当着二三十人的面来讲稿件中存在的逻辑、语法和修辞问题。

有个编辑在稿件中将蒋介石回南京后的政府称为“伪国民政府”,胡乔木纠正说它是“真国民政府”:“因为国民政府只有它一个,伪国民政府是汪精卫的,你把蒋介石的南京政府称为伪国民政府,那汪精卫的政府不是应该叫‘伪伪国民政府了吗?”

“说得大家笑,因为他说得有道理,大家都非常喜欢听。”曾彦修素以率真闻名,他回忆起这段培训时遗憾地说:“那时没有录音,失传了,真是太可惜了。”

虽然新华社离中央大院只有一公里,但新华社口播部却设在距西柏坡40公里外的井陉矿区,以免发射信号时暴露中央机关驻地。

口播部当时与陕北新华广播电台合署办公,实行“两块牌子,一班人马”,对外用电台的呼号。日后,正是在此基础上成立了中央人民广播电台。

七十多年过去了,井陉矿区窟窿峰村北山上仍保留着一个掩藏在荒草乱石间的天然山洞,被当地称为北石龛,山体上依稀能辨别出“陕北新华广播电台发射机房旧址”几个字。

时任新华社口播部主任温济泽回忆,从西柏坡到窟窿峰,中间要渡过波涛滚滚的滹沱河,还要走过崎岖曲折的山间小路,为赶在下午播音开始前将稿子送到,编辑部要在黎明前就把稿子编好,交给通信员骑马送走。

“遇到滹沱河涨水的时候,通信员就得把稿子用油布包好,顶在头上泅水过河。”温济泽在晚年仍能清晰回忆这段经历,“有时实在没法过河,就只能把重要信息用电话传给播音员,但当时电话声音很微弱,还时常有杂音,常常喊哑了喉咙”。

1949年3月24日,陕北新华广播电台在窟窿峰村播出了最后一期《对国民党军广播》,然后迁往北京,转身为中央人民广播电台。

井陉发射台功率较大,电波能够覆盖整个国统区,远抵欧美,被用作中央人民广播电台第一转播台——1949年10月,毛泽东在开国大典上讲话的声音也是通过这里传向世界。

3家“集齐”

中共中央驻留西柏坡的那段时期,以西柏坡村为中心,方圆几十公里内“耳目喉舌”机构的建设,基本奠定了新中国成立后的媒体格局。

新中国成立后,到1958年原北京电视台(中央电视台前身)成立前,人民日报社、新华社、中央人民广播电台是中央最重要的3个宣传机构,这3家单位(或前身)正是在西柏坡时期“集齐”的。

其中,新华社和陕北新华广播电台由延安迁入,新《人民日报》则在那个时期诞生。

▶下转第6版