有效反贫困与区域发展研究力作

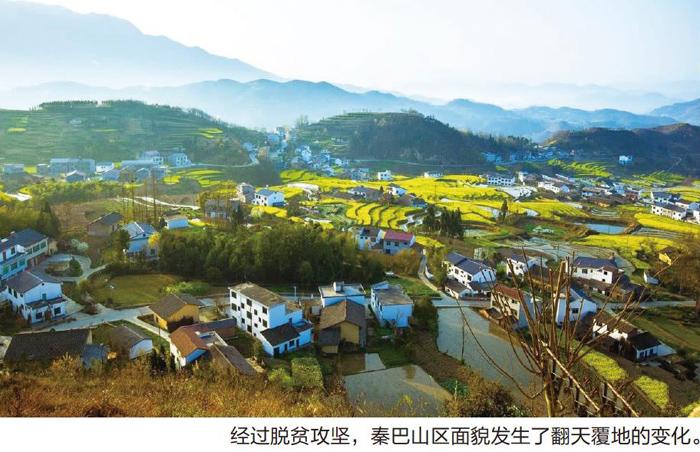

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视脱贫攻坚工作,把它提升至治国理政新高度。特别是打响脱贫攻坚战以来,我国脱贫攻坚成果举世瞩目,为全球减贫事业贡献了中国方案、中国力量和中国智慧。作为中国脱贫攻坚的主战场之一,秦巴山集中连片特困地区(简称秦巴山区)的脱贫攻坚实践是中国如期高质量打赢脱贫攻坚战的一个缩影。在中国非洲研究院、陕西省社科联、陕西省扶贫办等单位的大力支持下,由西北农林科技大学公共管理系主任、博士生导师何得桂团队完成的著作《中国脱贫攻坚调研报告——秦巴山区篇》(2020年5月已由中国社会科学出版社出版,英文版亦同时出版)被列入国家智库报告系列,是致力于讲好中国脱贫攻坚故事的重要实践经验研究成果。

该书基于秦巴山区的脱贫攻坚实践,在掌握充足文献数据和案例资料的前提下,主要从特色产业发展、易地扶贫搬迁、扶贫扶志扶智、生态建设发展、党政机关定点扶贫五个层面出发,总结、分析和研究秦巴山区自党的十八大以来特别是打响脱贫攻坚战以来奋力打赢脱贫攻坚战的主要做法、典型案例和重要经验启示。在回顾总结秦巴山区脱贫攻坚历程基础上,该书进一步探讨“秦巴山区的脱贫攻坚经验的可复制性与可推广性”“如何实现乡村振兴与脱贫攻坚实践有效衔接”等乡村社会发展问题,具有深刻理论价值与现实意义。这里主要从特色脱贫模式、人文关怀和全局观念出发,对该书进行内容提炼和整体评价。

生动展现了贫困治理的地方特色

习近平总书记2013年11月在湘西调研考察时指出,“扶贫要实事求是,因地制宜。要精准扶贫,切忌喊口号,也不要定好高骛远的目标。”[1]实施精准扶贫、精准脱贫基本方略是马克思主义反贫困理论结合中国国情的重要成果,也是打赢脱贫攻坚战的重要行动指南。在精准扶贫理念指导下,秦巴山区各地脱贫模式具有鲜明的地方性发展特色,是综合考量地区特征、合理整合各类资源,精准施策、精准发力的结果。

该书主体内容基本遵循精准扶贫“五个一批”工程的内容,生动呈现了秦巴山区脱贫模式的特色与亮点。第二章着眼于“发展生产脱贫一批”工程,着重呈现集中连片特困地区发展特色产业实现精准脱贫的地方实践;第三章从“易地搬迁脱贫一批”工程出发,展现了秦巴山区在精准搬迁、精准施策、精准管理等层面持续发力,探索破解“一方水土养不起一方人”的特困地区发展之道;第四章从扶贫先扶智入手,着力实现“发展教育脱贫一批”,有效阻断贫困代际传递的同时注重扶志,始终坚持激发和培育贫困人口的内生发展动力;第五章立足于秦巴山区重要生态功能区的定位,坚持发挥各地生态优势、“生态补偿脱贫一批”,在生态治理和生态保护的基础上推动经济可持续发展,走出一条有区域特色的“生态脱贫路”。

该书认为,特色产业培育主要依托地区特色资源、文化、环境、技术等层面的优势。这些具有高度辨识度和认可度的产业或产业集群相较于普通产业更能充分发挥地区优势,具有更高的市场竞争力和经济效益。被称为“秦岭天然药库”、全国著名核桃产区的商洛市充分发挥区域得天独厚的生态环境和资源优势,大力推动中药材及核桃产业扶贫。[2]地区生态资源既是生态保护和生态治理的基础,也是特色产业发展的重要支撑,安康市汉滨区瀛湖镇通过开拓旅游业变青山为金山。[3]获得了可观的生态效益、经济效益和社会效益。在主导产业和特色产业上下功夫,把差异化和特色化发展作为发展生产脱贫工作的重中之重,从而得以将潜在的资源、生态优势转化为现实的发展优势。在反贫困实践中,秦巴山区通过瞄准区域发展现实困境、明确自身特色与定位、有效整合各种资源、精准施策与发力的方式,打造多种具有地区特色的脱贫致富模式。

充分彰显了政策内含的人文关怀

该书的字里行间传达了政策背后浓浓的家国情怀和人文关怀。习近平总书记指出:“从石库门到天安门,从兴业路到复兴路,我们党近百年来所付出的一切努力、进行的一切斗争、作出的一切牺牲,都是为了人民幸福和民族复兴。”[4]党和国家始终将人民的利益作为一切工作的重心、作为精准施策的出发点和落脚点。脱贫攻坚是党坚持改善民生和增加人民福祉的重要举措。精准扶贫、精准脱贫充分考量贫困人口的生活实际,将激活贫困群众内生动力与外部帮扶有机结合,回应贫困家庭在生存安全、劳动生活、精神文化等层面的客观需求。

易地扶贫搬迁从贫困人群最基本的生存发展需要出发,着力保障贫困人口的住房质量和住房安全,在此基础上探索脱贫致富之路。生存条件恶劣、自然灾害频发地区的生存生活成本极高,贫困人口难以就地實现脱贫,易地搬迁是解决这些地区发展困境的重要举措。安康市通过兴办社区工厂的方式,切实帮助移民搬迁群众和贫困群众实现就地就近就业,有效解决易地扶贫搬迁中贫困人口“稳得住”“能致富”的难题。[5]

注重扶志与扶智相结合,通过教育扶贫提高贫困人口综合素质,通过技能培训及就业指导培育和激发脱贫内生动力,有重要现实意义和长远价值。通过加强贫困人口职业技能培训和就业指导,授之以渔,使其都能掌握一项就业本领。秦巴山区多重举措落实贫困家庭劳动力人口的工作和就业,保障每个家庭稳定的劳动收入来源及基本劳动和生活需求。这一路径有效阻断贫困代际传递,充分体现对贫困群众从事劳动生产机会的重视。

新民风建设要重在改善集中连片特困地区群众的劳动生产、日常生活的精神面貌,提升贫困人口的道德文化素养,以“德治”的形式优化乡村社会治理环境。石泉县通过挖掘党员、能人、先进模范等关键群体在扶贫扶志中的重要引导作用,构建以村规民约、家风家训、文化场所和文艺队伍、爱心超市、“四会”组织等举措为主的村域扶贫扶志体系,[6]从整体上有效提升村庄精神风貌、推进新民风建设和持续发展。

正因为党和国家在政策制定和执行过程中充分考虑贫困人口的主体性和主动性,及时和有效地回应贫困地区和贫困群众的实际发展需要,更加注重脱贫攻坚为人民群众带来实际效益、带来实实在在的生活质量改善及经济收入增长,脱贫攻坚政策落地才能产生如此显著成效。

体现了学者在梳理经验中的全局观念

纵观全书,它展现了作者的大局意识与全局观念。该书不断尝试着跳出惯常认知的束缚,观察到不同事物之间的关联性、认识到部分与整体间的内在逻辑联系。深刻把握作为部分的秦巴山区脱贫攻坚与整体中国脱贫攻坚事业的内在关联,将秦巴山区作为探索中国脱贫攻坚实践经验的一个重要窗口。该书始终坚持透过现象看本质,透过诸多纷繁复杂、看似并无联系的脱贫攻坚实践案例看到其内在本质特征的共通性,注重分析和归纳总结每个案例背后的经验与启示。

该书聚焦于秦巴山区,首先对这一地区的整体状况进行综合分析和概括梳理。精准分析了这一区域所处位置、自然地理特征、生态发展状况;通过回顾秦巴山区的历史与漫长开发历程,展现了该地区独特的人文历史积淀和减贫实践过程。该书主要讨论脱贫攻坚实践与经验,不仅仅让读者看到秦巴山区在脱贫攻坚战中的发展过程,而是跨越历史长河向前追溯这一地区的社会发展过程,向后展望秦巴山区脱贫攻坚实践与此后乡村振兴战略的有机衔接。

该书虽然围绕秦巴山区脱贫攻坚实践展开,却又不局限于这一地区的实践经验,而是努力跳出地域的限制来把握秦巴山区发展经验的可复制性与可推广性。秦巴山区脱贫攻坚实践及成效,是中国摆脱绝对贫困的一个缩影或者说生动写照。脱贫攻坚是新时代中国共产党领导人民积极探索、勇于实践而走出的一条具有中国特色的有效反贫困道路。基于秦巴山区实践经验,作者站在国家层面总结了中国脱贫攻坚的四条基本经验:坚持党的全面领导,发挥中国特色社会主义制度的显著优势,坚持精准方略与扶贫扶志相结合,注重改革、发展与减贫相结合。

小结

作为中国脱贫攻坚领域的调研报告,该书定位于讲好中国脱贫攻坚故事、为解决全球贫困治理困境提供大量生动、鲜活的案例。它的文字风格和内容呈现形式具有独特之处。文字整体朴实无华,无过多辞藻的修饰,将脱贫攻坚实践过程原原本本地展现在读者面前,将最真实的发展和变化过程以朴实的文字呈现出来。

该书是在掌握大量丰富案例和详实资料基础上形成的,充分展现了脱贫攻坚为秦巴山区社会经济发展带来的巨大变化,既科学又精准。作为实践经验与理论研究的复合体,书中介绍了秦巴山区减贫与发展案例,生动的案例增强其可读性,在脱贫攻坚故事中更新认知,也在一定程度上增加了内容的趣味性和吸引力。

书中呈现了秦巴山区脱贫攻坚实践的生动画卷,有效反贫困的主要做法和取得的基本经验。秦巴山区脱贫攻坚取得伟大胜利,其脱贫攻坚经验值得深入探讨和挖掘,作为讲好中国脱贫故事的重要一环值得广泛传播。

参考文献

[1]习近平.坚决打赢脱贫攻坚战.中国共产党新闻网,2017年11月03日,http://cpc.people.com.cn/xuexi/n1/2017/1103/c385474-29626301.html.

[2][3][5][6]何得桂等.中国脱贫攻坚调研报告——秦巴山区篇[M].中国社会科学出版社,2020:39+135+94+105.

[4]习近平在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话.新華网,2020年1月8日,http://www.qstheory.cn/yaowen/2020-01/08/c_1125437144.htm.

作者简介

梁佳玉 西北农林科技大学农村社会研究中心硕士研究生