千年香事话磁州

齐浩博 齐守明

香炉起源于何时,至今未有明确的定论。宋人赵希鹄《洞天清禄集·古钟鼎彝器辨》云:“古以萧艾达神明而不焚香,故无香炉。今所谓香炉,皆以古人宗庙祭器为之。爵炉则古之爵,狻猊炉则古踽足豆,香球则古之鬵,其等不一,或有新铸而象古为之者。惟博山炉乃汉太子宫所用者,香炉之制始于此。”

“焚香沐浴”,是奉天敬神、祭祀祖宗的一种最普通也是最重要的方式。袅袅香烟、氤氲香气可以令人心醉神迷將祈祷者的请愿带往缥缈的上苍之神,以获得庇佑。

中国用香的历史非常悠久,但在佛教传入中国之后,大量引进各种香料以及用香的观念、方法,于是,香从生活中的祭祀用品,一跃而成为皇室贵族、文人雅士生活中的重要内容。

中国古代香文化的发展离不开文人雅士的重要推动,历代文人诗词、画作和香学著作都记录了大量文人与香的密切关联。文人雅士不仅品香,很多还亲自编撰香谱、设计香具、制定香席仪规等,并将其内化为一种生活美学和哲思。可以说,用香是古代文人生活中不可替代的风雅之事。

吟诗颂香、品香参禅、雅集斗香、怡情悦性都是文人雅士参与用香的方式,对香文化的发展起到至关重要的推动作用。

唐代诗人李白曾作诗“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”。

唐代诗人白居易曾作诗“闲吟四句偈,静对一炉香”。

唐代诗人李贺的《神弦》云:“女巫浇酒云满空,玉炉炭火香冬冬。”

以上诗词都与香炉有关。

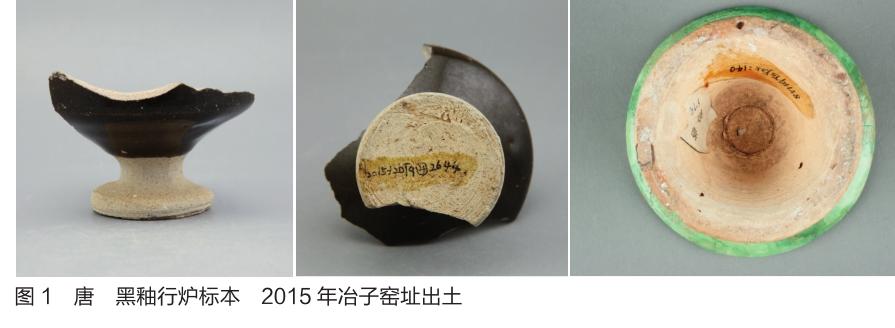

唐代磁州窑香炉

唐代时期中国佛教最隆盛,帝王崇信佛教,诸宗并兴,名僧辈出,僧居佛刹遍布全国各地。香是佛教中极为重要的供养,密宗《大日经》将其列为六种供养之一,无论是祭拜天地还是供养众佛,都要点香熏香,把香当作与神灵沟通的一种媒介与献礼;礼敬老子,尊宗礼祖,都要沐浴焚香,更是体现了人们的虔诚之情。香炉不但是家庭祭祖必备的供具之一,还以供奉佛祖为目的出现在佛寺殿堂里,成为佛寺中的重要法器。

香文化的盛行,香炉需求量剧增,而金属类的器具代价昂贵、锻造时间长、手工烦琐,一定程度上限制了人们的需求和购买;唐代制瓷技术日趋成熟,瓷器制造成本低于金属类,且生产量大,满足了人们的需求,也进一步推动了瓷器的发展。

磁州窑在继承了隋青瓷的基础上,不断研究创新,在釉色上,打破了釉色的单调性,出现了青黄釉、黄釉、黑釉、青白釉和白釉等釉色;在装饰技法上,打破了单色釉装饰技法,在器物上或点或绘,增加了器物的灵感,使器物愈加精美。

随着礼佛用品的增加,磁州窑加大了礼佛用香炉的制造。唐代的香炉多为行炉,底足为饼足,釉色多样(图1—3)。

五代时期的香炉

五代时期,中国处于一个特殊历史时期,征战频仍,朝代更替。社会的不稳定,导致磁州窑的生产也受到了极大的影响。磁州窑在工艺、技法和生产种类上只是唐代的延续,并没有多大的变化。

磁州窑五代时期香炉多为行炉,在底足上有了少许变化,底足由饼足变成了底足内凹,介于唐代饼足和宋代喇叭足之间的过渡(图4—5)。

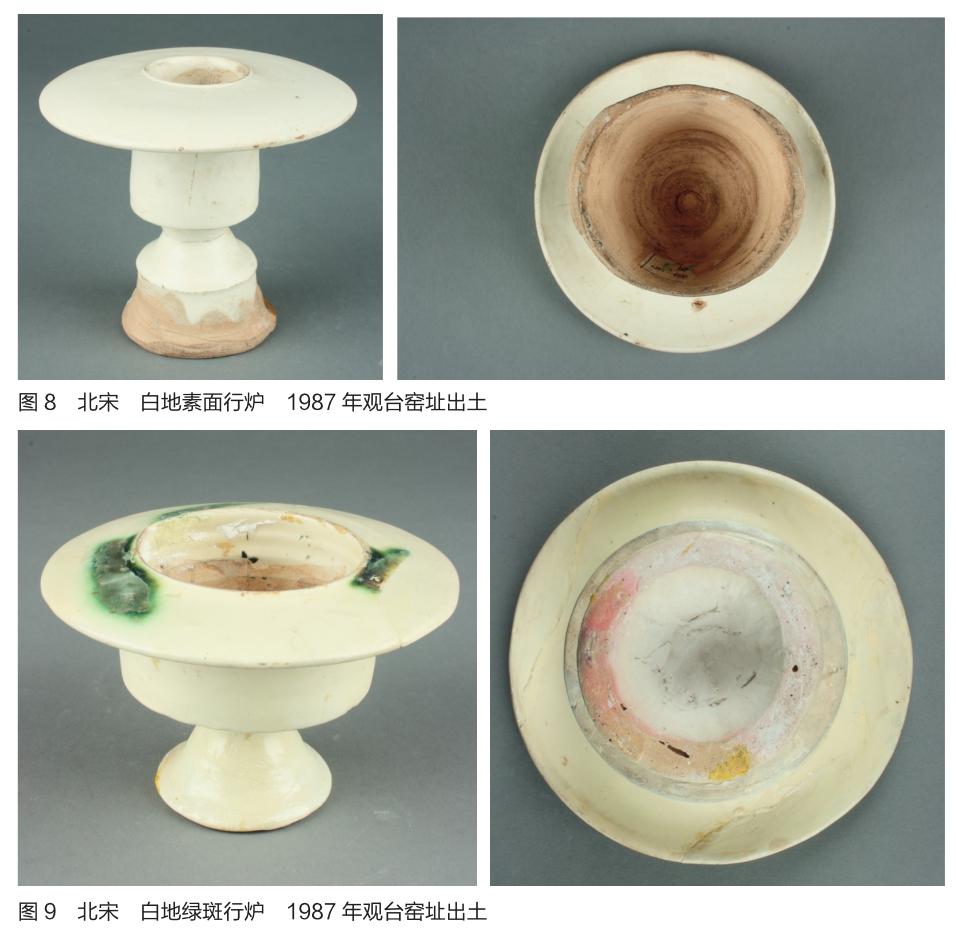

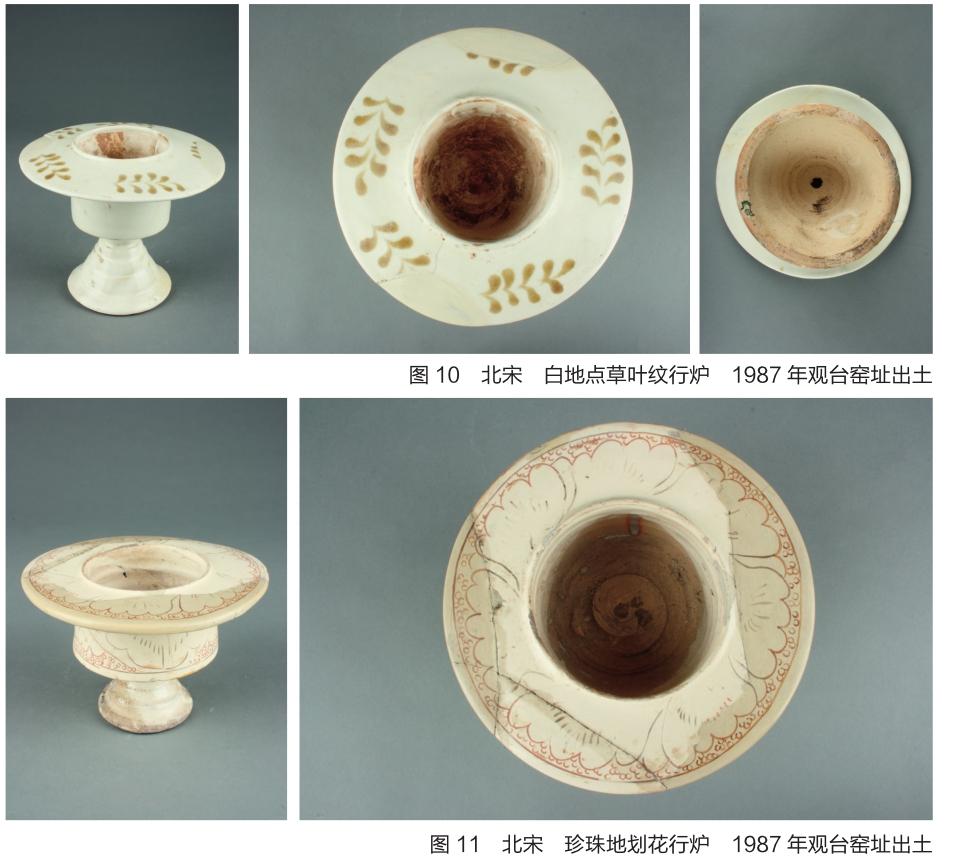

宋代香炉

宋代是香文化的高峰时代,宋代文化的特质可以说是明净素朴中蕴含着极度的高雅与精致。焚一丸佳香,与吟诗作词、鉴赏书画文物、闻歌观舞、听琴、谈禅、辩论历史或政治话题一样,是不可或缺的雅享之一。

“独坐闲无事,烧香赋小诗。”(宋代陆游)

“语君白日飞升法,正在焚香听雨中。”(宋代陆游)

“明窗延静书,默坐消尘缘。即将无限意,寓此一炷烟。”(宋代陈去非《焚香》)

“却挂小帘钩,一缕炉烟袅。”(宋代晁补之)

宋代香事便总在花雨中平平静静润泽日常生活。

文人雅士兼具香文化传播的主体和客体双重身份:一方面他们是香料香具的使用者和欣赏者;另一方面他们也是香料香具的研制者和设计者,呼朋唤友,鉴赏品评。

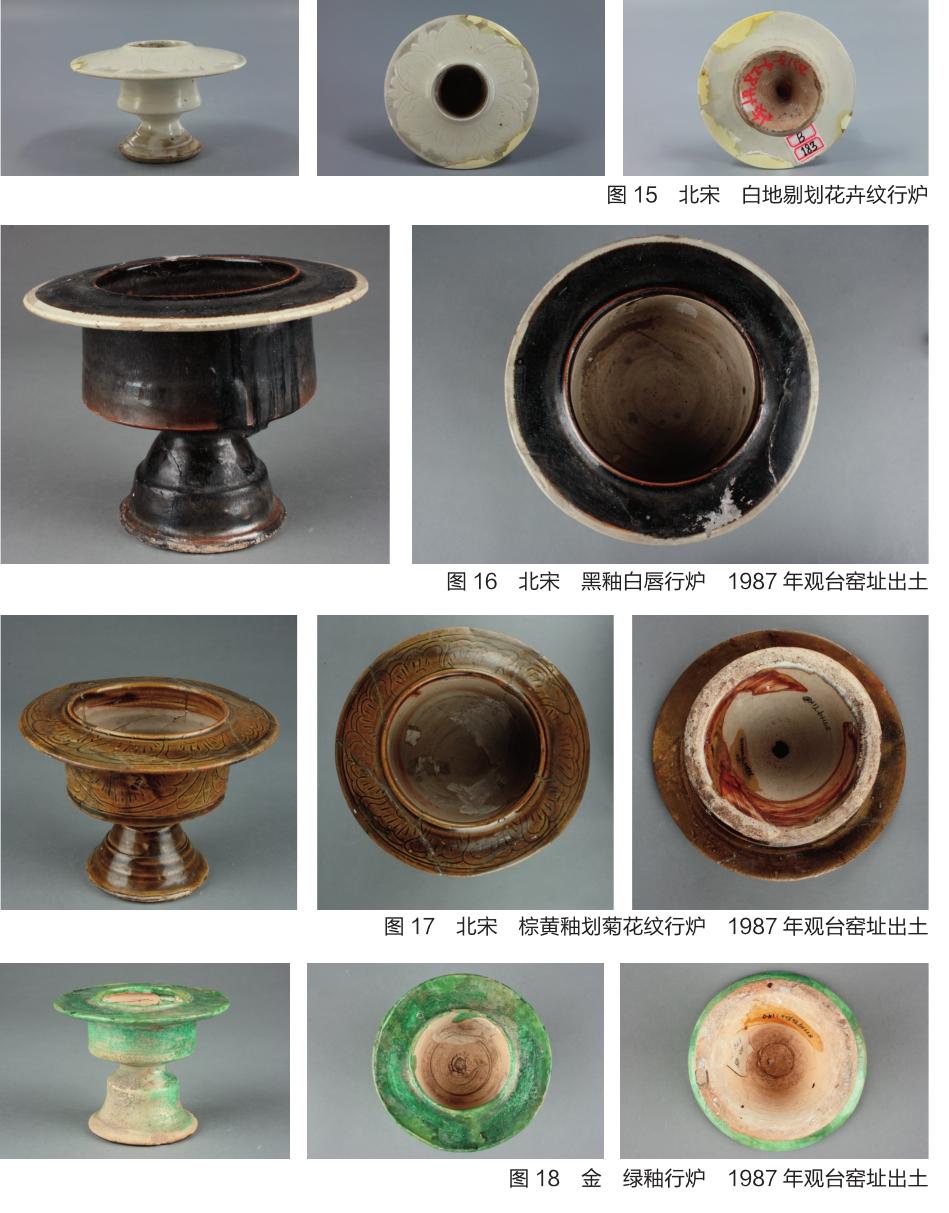

在这样的时代背景下,磁州窑香炉制造在继承了唐五代的技法之上,博采众长,兼容创新,窑工们借鉴唐代金银器的錾花技法,创新出了珍珠地、划花;借鉴其他窑口工艺点彩、镶嵌、剔、刻、划、模印、跳刀、铁锈斑、酱紫釉等工艺技法综合应用,在装饰工艺上呈现出丰富多彩、百花齐放的局面。

此时的磁州窑香炉以行炉为主流,器物的底足有了明显变化,多为圈足。圈足使器物的造型高挺起来,外形趋向美观,使用也更加方便(图6—17)。

金代香炉

金代,女真族入主中原,带来了草原文明,他们祖祖辈辈生活在白山黑水、花红草绿之中,他们崇尚自然,习惯了满山遍野的红和绿,他们把大红大绿作为自己民族的生命底色,孕育出独特的审美文化,给磁州窑的烧造制作带来了强烈的冲击——红绿彩、绿釉、黄绿釉器物的烧造逐步兴起。

女真族,是以狩猎捕鱼为主的渔猎民族,在平原上也兼营农耕,他们入主中原后,为了巩固自己的统治地位,采取了“随俗而治”的政策,借鉴和吸收了汉族的文化和政策,从政治、科举等制度上与中原文化深度融合,通过科举制度,大量重用汉人英才,不断完善各种政策。

在佛教方面,金王朝担心佛教的盛行会影响到自身的统治,曾在一段时间内限制佛教的发展。而佛教“诸恶莫作,众善奉行”的宗旨有利于金王朝的统治,权衡利弊,为了巩固自己的统治地位,对汉人信奉的佛教尤其尊崇,大量兴建佛教场所,使众人“佛心向善”,有了精神寄托,礼佛成为一种习俗,建寺院所需的建筑构件、佛造像及礼佛用品的需求量剧增,对位于河北观台、彭城、临水等地的磁州窑场产生了极大的影响,既使瓷器成为宗教的一种载体,也使瓷器的造型与装饰性更加突出,为磁州窑的发展注入了新的生机和活力。

金代磁州窑在装饰工艺上摒弃了北宋繁杂的装饰技法,渐渐趋向毛笔书法、绘画装饰,并成為装饰的主流。

香炉在金代除了行炉之外,出现了瓷质熏炉(图18—29)。

元代香炉

元朝是我国历史上由少数民族建立的第一个多民族统一王朝,他们长期生活在漠北草原,逐水而居,以围猎和游牧为主,社会风俗与汉人截然不同,入主中原后,为了巩固自己的统治地位,游牧文化与农耕文化互相吸收、融合,借鉴金代制度,许多制度也逐步汉化,但大体上仍保留着本民族的特色,保留着充分保障蒙古贵族特权地位的种种制度。

但元代科举取士中保持着谨慎的态度,对汉文人极大的限制,有才之人得不到重用,仕途无望。

元代文人接受了传统的儒学教育,有深厚的文化艺术修养,但“怀才不遇”“英雄无用武之地”,对政治的远离和人生的机遇充满无奈,他们经常用散曲来表达自身的生活感受。

散曲有的热情奔放,歌情颂爱;有的粗浅庸俗,直言浅白;有的悠然闲居,叹世归隐;有的写物咏志,豪放高旷……达到雅俗共赏的效果,既满足了下层百姓的娱乐需求,又为文人增加了表情达意新的艺术形式。

在元蒙统治的一个半世纪里,早期战争不断,各业凋敝。进入元中期,元代靖边扩域,南北一统,百业兴盛,磁州窑迅速进入了空前的繁荣期,元代磁州窑的工匠们在当时文人思潮的影响下,在瓷枕、瓶、罐、盆、碗、盘等器型的装饰技法上将诗、书、画三者巧妙结合,不仅有诗词曲赋系列,元杂剧历史人物故事系列、还有花鸟鱼虫系列等。

元代磁州窑在装饰上承接了宋金以来的白地黑花,装饰品种似乎减少了,却突出了更主流的导向,即白地黑花。

总体而言,元代磁州窑的香炉,品种和造型较少(图30—34)。

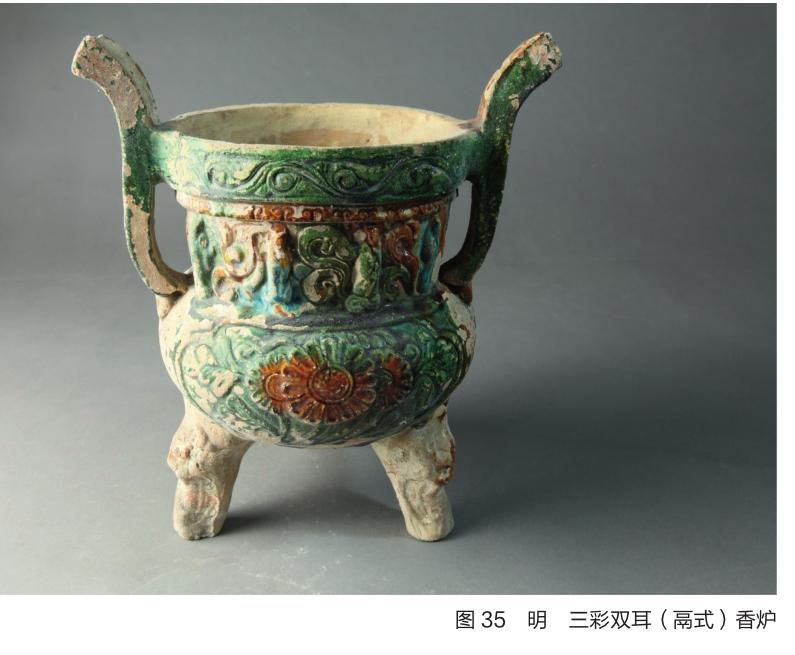

明代香炉

明朝是中国历史上最后一个由汉族建立的一统中原的王朝。进入明代,经过短暂的异族统治之后,出现了一种强烈的回归正统文化的思潮。

明代磁州窑在绘画装饰上也出现了一批很“画院派”、很入流的作品。明代中兴后,画风迭变,画派繁兴,在传统的绘画门类和题材方面,水墨山水和写意花鸟勃起,成就显著,特别是新出现的变形人物画和墨骨敷彩肖像画对磁州窑产生了较大影响。

其他装饰品种和造型工艺基本延续了元代以来的特点,白地(黑花)褐彩之外,黑釉、酱釉、黄釉普遍使用在模印人物和器皿上,翠蓝釉、红绿彩、划花等极为常见,同时还出现了黑釉点白梅花装饰。

明代用香,沿袭宋制,在技术和形式上更为考究,宋时已成形的香案、香几等规制,到明代定型,与文房四宝同为文人案头清供,而香具造型也愈臻工巧匠气。在香炉方面,出现了复古式的鼎式炉、鬲式炉等(图35—41)。

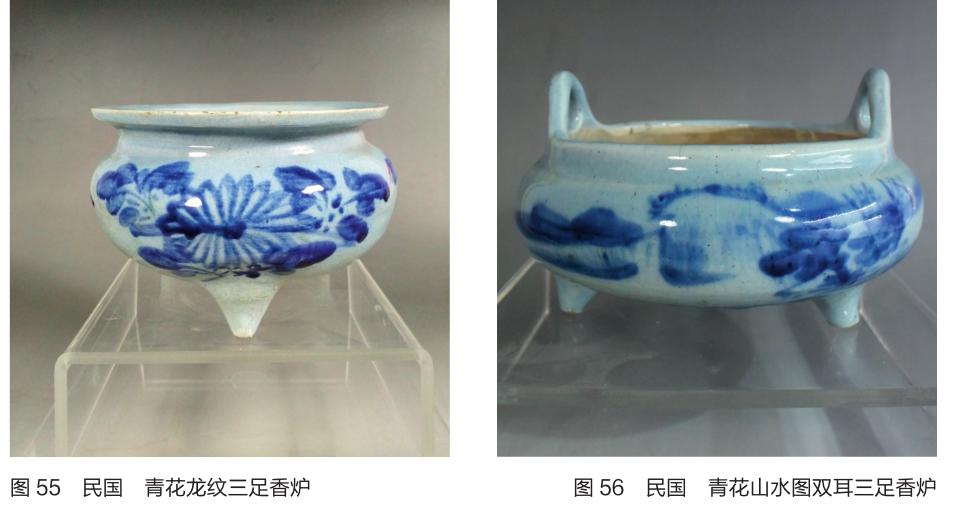

清代、民国香炉

清代,满族入主中原。清前中期,清代统治者非常注重民生,前清曾盛极一时,出现了“康乾盛世”,百姓生活安稳,香文化也得到发展,虽不及唐宋时期,但在皇宫和达官显贵中广泛流传,使用的香炉也有着严格的等级限制。

晚清、民国时期,磁州窑的创新和融合表现在多个方面。白地黑花、白地褐彩、白地绿彩、白地青花、白地青花绿彩、白地青花褐彩、五彩各种技法融合运用,给装饰画面的色彩增添了不少的灵动(图42—58)。

(责任编辑:屈梦夏)