大气电场倒转与突发钠层及突发E层的相关性

邱世灿,王兴金

(1. 长安大学 地质工程与测绘学院,陕西 西安 710054; 2. 中国科学技术大学 地球和空间科学学院,安徽 合肥 230026)

0 引 言

地球表面覆盖有厚度达数百千米的大气层,范围从地表向上连绵数千千米。在垂直方向上,大气随着高度的增加而变得稀薄,距离地面6 km以下的低层大气约占大气总质量的50%,而99.9%的大气分布在距离地面50 km的高度范围内。中高层大气是距离地面9 km以上的大气区域,密度相对稀疏,但是垂向高度范围很大,包括对流层的顶部、平流层、中间层和热层。尽管距离地面较远,中高层大气仍然密切影响着人类的生活和发展。同时,这一区域是火箭和导弹的通过区、航天器的载入区及高频电波的反射区,因此对民生、国防和太空探索具有重要意义。

电离层是地球大气层中包含自由电子和原子的区域,其中大部分是由太阳紫外线造成的。电离层位于热层的底部,可以影响频率高达300 MHz的无线电波传播[1]。在地球上空60 km以上的区域,部分电离的大气区域称为电离层,与之对应的磁层是完全电离的大气区域。已有证据表明,部分电离区域的电子数密度在垂向上呈现一种分层的形态,可分为D、E、F1和F2层[1]。电子数目(或称电子密度)是指单位体积上的自由电子数量。电离层内任何一点上电子数目的含量,与自由电子的偶然产生、消失以及运移3种因素有关。在高度不同的大气区域,这3种因素的互相影响也不同。

在中间层与低热层区域(Mesopause and Lower Thermosphere,即MLT区域,位于高度80~110 km),流星烧蚀能够释放出气态Fe、Na、K和Ca等原子,形成了一层金属层。在这些金属原子中,钠原子具有较大的共振荧光散射截面、较高的浓度和较长的生命周期等特点,因此,可以利用钠原子作为示踪,并借助激光雷达对中高层大气及电离层底部进行探测[2-3]。

钠层主要位于 80~110 km高度范围,峰值高度约 90 km。钠原子与同高度的中高层大气及电离层底部成分紧密耦合,在这一区域进行复杂光化学反应及动力学过程。钠层的各种反应中,最显著的是突发钠层(Sporadic Sodium Layer,NaS)事件。NaS事件是指在极狭窄的高度范围内,钠层密度在极短时间(例如在5 min内)迅速增加至同一高度整夜平均背景钠密度2倍以上的一种突发现象,通常持续几十分钟或数小时,半宽度有时仅1~2 km[4-5]。

突发E层(Sporadic E Layer,ES)是指电离层E层等离子体密度异常增大的薄层,对无线电波传播有显著影响[6]。临界频率(fo(ES))和虚高(h′(ES))是表征ES的主要参数。其中,临界频率是指观测到的、基本上连续的ES反射回波描迹的最大频率,可表征ES强度;虚高是回波反射的最低高度[6]。由于ES产生机制与太阳电离作用密切相关,北半球ES一般在夏季(5月至8月)发生率最大,其他季节发生率较小[6]。临界频率表达式为

式中:ne为电子数目;ε0为真空介电常数;e为电子电荷;me为电子质量。

自1978年Clemesha等首次利用激光雷达观测到NaS事件[7],前人对NaS事件产生的影响因素进行了分析讨论,比如流星注入理论[8]、尘埃颗粒释放理论[9]、ES理论[10]以及重力波破碎温度升温理论[11]等。1976年4月19日,Clemesha 等在南美洲Sao Jos dos Campos台站(23°S,46°W)观测到NaS事件,并提出了两种可能的形成机制:由风剪切聚集的钠离子复合生成钠原子或来源于流星注入[7]。Von Zahn 等提出了尘埃颗粒释放理论,认为NaS事件是高能极光粒子撞击大气尘埃颗粒释放出来的[9]。嵌入钠层的尘埃颗粒受重力作用会不断下沉,在此过程中尘埃颗粒表面将不断吸附钠原子、分子和离子,并最终将这些成分带到低层大气,如果这些尘埃颗粒被高能极光粒子碰撞,将释放出钠原子以及钠离子[9]。据此可以得出NaS与ES事件具有同源性,二者都是尘埃颗粒被高能粒子碰撞之后释放形成的[9]。重力波破碎温度升温理论则由Zhou等提出,假定钠密度对温度十分敏感,温度升高10 K,钠密度可以翻倍[11]。根据经典重力波理论,向西传播的重力波将对应一个温度的最大值,在这样的条件下,如果离子层遇到西向重力波对应的温度最大值,那么将在离子层附近生成高浓度的钠原子层[11]。Arecibo实验室观测到的钠层以及温度变化关系验证了这一理论,观测结果显示,钠密度的增加与升温对应得十分一致[11]。进一步,Zhou等认为当重力波破碎时,它的能量将倾注到一个窄条高度,使得这一区域温度上升,从而可以造成钠密度陡增[12]。目前国际上比较广泛认同的是Cox等提出的ES事件中所含钠离子中性化理论(ES理论),他们对此做了大量的模型模拟和数据对比研究工作[10,13-14]。ES理论核心内容是:下降过程中ES电子和钠离子将加速复合,从而使得钠原子数量突然增加[10]。Qiu 等认为ES理论更适合于解释发生在95 km高度以上的NaS事件[5]。Dou等提出流星注入会促进ES事件产生,也会使ES临界频率增大,这样会对NaS事件的发生有促进作用[15]。

ES被认为主要受垂直风切变[6,16]、地磁场[17-18]和电场[19-20]的影响。在北半球,电场的南向作用会使ES下降到较低的高度[19-20],在极冠区的观测表明,电场的反转对ES事件发生有影响[21]。而大气电场常常被视作一个全球性的回路,由于地面与电离层之间带有异性电荷,在大气层中时刻存在着电场,其大小随着时间、位置、天气状况及距离地面的高度等而改变[22]。根据天气情况可分为晴天大气电场和扰动大气电场。在晴天大气电场下,大气电场方向垂直朝下(即南向电场),电场为正值;当大气电场发生倒转时,电场为负值(即北向电场),其变化程度称为大气电位坡度[22]。

目前来说,NaS事件的发生机制仍无定论,特别是在中纬度地区的主要分布特征和形成机制的理论解释方面[5]。本文通过分析中国科学院“子午工程”2010~2018年合肥科大站宽带钠荧光共振激光雷达观测结果,并结合武汉左岭镇站数字测高仪及九峰站大气电场仪数据,利用统计方法分析大气电场倒转对NaS和ES事件的影响。

1 大气电场倒转对钠层密度的影响

1.1 电场倒转与NaS事件的相关性

本次研究利用中国科学院“子午工程”合肥科大站宽带钠荧光共振激光雷达及高光谱分辨钠测温测风激光雷达测得的钠密度数据,根据钠密度图像和NaS的定义,统计并分析NaS事件;根据武汉左岭镇站的电离层数字测高仪探测资料,利用SAO-X软件对原始数据进行预处理,得到ES事件的发生情况;此外,绘制电场随时间变化的图像,并据此统计大气电场倒转情况及电场强度变化规律,分析大气电场倒转对NaS事件的影响,以及ES事件发生率与电场分布的相关性。图1(a)是2011年12月22日夜间高光谱分辨钠测温测风激光雷达观测到的钠密度演化图像,显示从16:00 UT(Universal Time,世界时)时段附近钠密度不断增加,在19:00 UT附近达到峰值。同时,大气电场随时间的演化曲线如图1(b)所示。图1(b)中红色虚线选定区域显示,大气电场倒转时刻(即负值)对应钠层密度的不断增加。

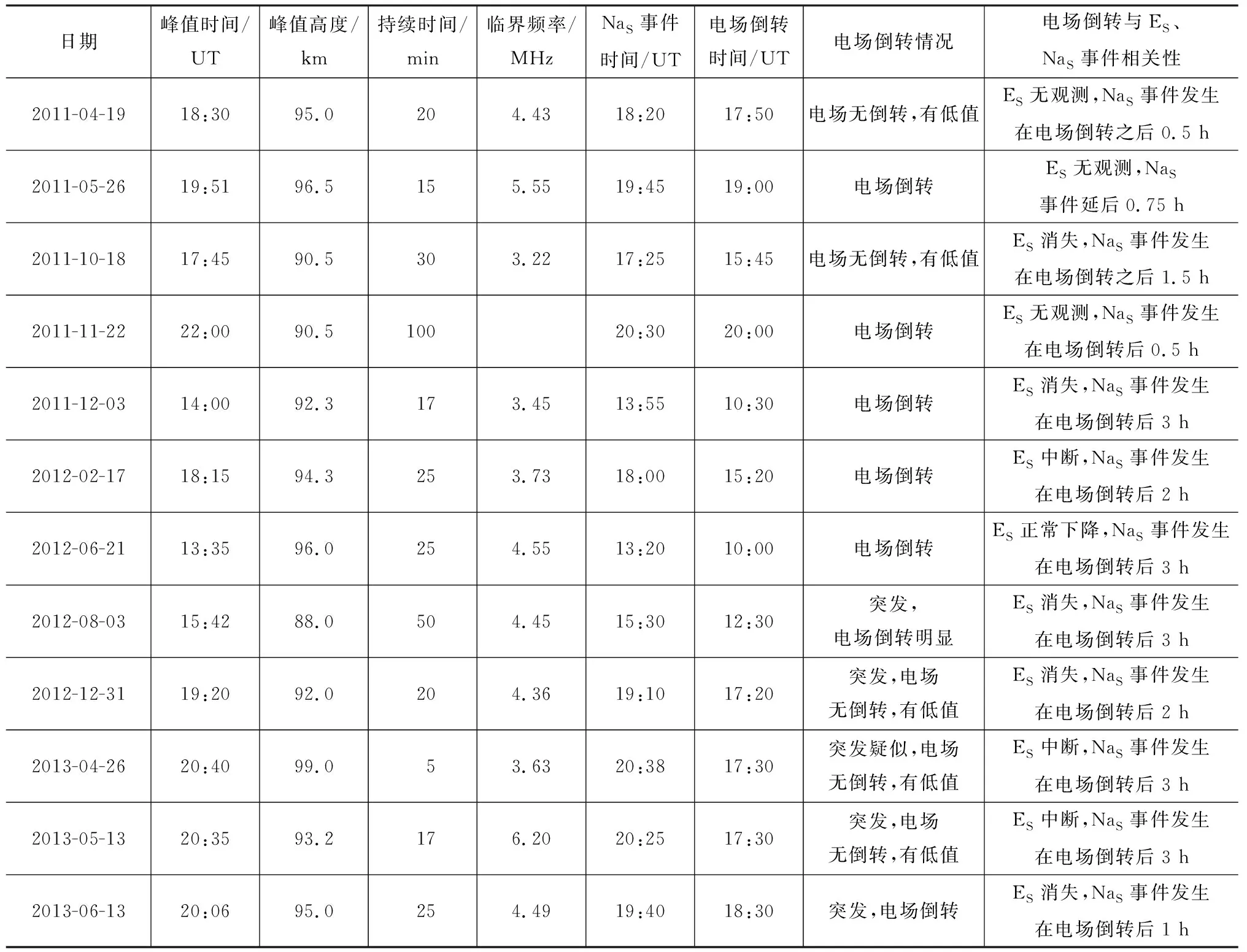

根据2010~2014年钠密度以及大气电场观测数据,得到NaS事件与大气电场倒转之间的统计结果(表1)。统计整理出的91例有效NaS事件均显示大气电场倒转或出现明显低值。统计结果表明,当大气电场倒转后3 h之内发生NaS事件的比例为20/91。

图1 2011年12月22日钠密度及大气电场强度随时间变化Fig.1 Variations of Sodium Density and Atmospheric Electric Field Intensity with Time on December 22, 2011

1.2 NaS事件中电场倒转时ES变化规律

根据1.1节的讨论结果,在电场倒转后3 h之内发生的NaS事件有20例。通过进一步分析可以得到这20例典型事件发生过程中ES的变化规律,相关统计结果如表2所示。由表2可知,伴随着NaS事件的发生,ES消失和中断的比例比较大(8/20)。由此可见,在大气电场发生倒转的情况下,北向电场对ES事件的生成有一定的抑制作用,并且ES可能转化为NaS,这样的模型也满足ES理论。

1.3 小 结

综上所述,大气电场倒转时,发生NaS事件的可能性比较大(20/91);在这20例NaS事件中,ES消失和中断的比例较大(8/20),ES可能以提供钠源的形式转化为NaS。

2 大气电场倒转对ES事件的影响

2.1 ES中断或消失

对大气电场强度、临界频率和虚高三者的时间序列进行分析,可以得到大气电场倒转对ES事件的影响。在通常情况下,晴天大气电场方向竖直向下(即南向电场,大气电场仪所测数值为正值);同时,在大气潮汐波动作用下,ES虚高不断下降,当下降到一定高度(90 km以下)时,由于氧化-还原作用最终造成ES消失[6,23]。而本次研究发现,当大气电场发生倒转时,北向电场可能对ES事件产生明显影响,典型的效果可能有ES消失(临界频率消失)、ES减弱(临界频率减小)或对虚高产生影响等。

图2是2012年5月21日观测到的大气电场强度、临界频率和虚高时间序列。由图2(a)可见:大气电场基本都是南向(即数值为正值),大约在13:05 UT,大气电场发生倒转(即出现负值,由蓝色虚线标注);北向电场大约持续10 min,大气电场随即又恢复了南向。由图2(b)和(c)可见,在北向电场出现之前,ES呈现异常活跃的状态,而伴随大气电场倒转,临界频率及虚高出现中断,ES消失(蓝色虚线所示)。值得一提的是,在4:40~6:10 UT时间段也出现了明显的ES中断,但这一中断过程并不伴随大气电场倒转,这一现象体现了ES理论的多样性,大气电场可能对ES事件产生影响但并不是唯一影响因素。

2.2 临界频率减小

图3为2012年7月22日观测到的大气电场强度、临界频率和虚高时间序列。与图2(a)类似,大气电场基本上处于南向(正值),在大约6:15 UT,大气电场出现明显负值(蓝色虚线标注)。在北向电场出现之前,临界频率最高超过了10 MHz,而伴随北向电场峰值,临界频率陡降至5 MHz。这一事件表明大气电场倒转可能造成ES明显减弱。

表1 突发钠层事件参数

表2 大气电场倒转对ES的影响统计结果

2.3 ES上升

本次研究发现,在大气电场发生倒转时,在北向电场作用下,部分ES高度将保持不变或明显上升。图4为2012年6月22日观测到的大气电场强度、临界频率和虚高时间序列。由图4可以看出,当天的大气电场有两次明显的倒转(均由蓝色虚线标注):第一次电场倒转发生在0:50~1:10 UT时间段,临界频率稍有减小,虚高从112 km上升至118 km;而第二次电场倒转持续时间较长,大约在7:20 UT,临界频率减小,虚高从107 km突然陡增至138 km。这一典型事件表明,大气电场倒转可能对ES高度造成明显影响。

2.4 统计结果分析

根据2012~2014年每年5月至8月的观测结果,去掉观测不完整的数据,挑选出242 d大气电场倒转明显的典型事件,统计大气电场倒转时临界频率及虚高的变化情况,结果如表3所示。

从表3可以看出:当大气电场倒转时,临界频率产生比例为8/242,减小比例为25/242,消失比例为162/242[24];虚高不变比例为27/242,上升比例为23/242,消失比例为179/242。由此可见,当大气电场倒转时,ES的产生受到了抑制,而北向电场对ES的高度也产生了明显影响。

图2 2012年5月21日观测到大气电场倒转造成ES消失的典型事件Fig.2 Typical Case of ES Disappearance Caused by Atmospheric Electric Field Overturning Was Observed on May 21, 2012

图3 2012年7月22日观测到大气电场倒转造成临界频率减小的典型事件 Fig.3 Typical Case of fo(ES) Reduction Caused by Atmospheric Electric Field Overturning Was Observed on July 22, 2012

图4 2012年6月22日观测到大气电场倒转造成临界频率上升的典型事件Fig.4 Typical Case of h′(ES) Rise Caused by Atmospheric Electric Field Overturning Was Observed on June 22, 2012

3 讨论:NaS的一种可能机制——电子的过冲效应

表3 大气电场倒转对临界频率及虚高的影响统计结果

图(b)中,由于离子比电子质量高得多,所以离子比电子建立平衡的弛豫时间要长得多,电子随时间变化向西移动,而离子仍然向东漂移图5 离子和电子在电磁场中的运动轨迹Fig.5 Cycloidal Trajectories for Ions and Electrons in a Combined Electric and Magnetic Fields

(1)

(2)

(3)

(4)

=11.71

(5)

=1.39×10-4

(6)

=1.13×10-1

(7)

=3.28

(8)

=6.09

(9)

τee∶τei∶τii∶τie=1∶813∶2.36×104∶4.38×104

(10)

因此,电子会在离子反应之前迅速反转,类似于电子的速度过冲效应[图5(b)]。在此期间,电子和离子之间的重组很可能会通过碰撞触发,就像在交通事故中,如果前面的车突然掉头或刹车,就可能会发生碰撞一样。

基于以上的观测和计算,NaS可能机制可以从3个步骤得出:第一步,大气电场倒转时,电离层等离子体漂移速度发生逆转;第二步,由于离子和电子的弛豫时间不同,ES中的钠离子和电子在电场倒转时复合;第三步,ES耗竭导致NaS形成。

4 结 语

本文基于中国科学院“子午工程”数字测高仪数据,结合统计原理,分析了大气电场倒转情况下NaS和ES的变化规律,验证了ES理论的可行性,即ES可能以提供钠源的形式转化为NaS。

(1)大气电场倒转时,发生NaS事件的可能性比较大,且在这些事件中,ES消失或中断的比例较大,可能是ES以提供钠源的形式转化为NaS。

(2)当大气电场倒转时,临界频率消失或减小的可能性比较大。

(3)当大气电场倒转时,虚高很可能下降或消失。

(4)大气电场倒转的情况下,ES事件发生率减小的概率比较大,即对ES事件的发生有抑制作用。

(5)基于个例分析及统计结果,提出一种基于电场倒转的突发钠层机制:第一步,当大气电场倒转时,电离层等离子体漂移速度发生逆转;第二步,由于离子和电子的弛豫时间不同,ES中的钠离子和电子在电场倒转时复合;第三步,ES耗竭导致NaS形成。

谨以此文恭贺长安大学七十华诞!惟愿长安大学,像华山一样巍巍立于古城之边,在风雨的洗礼下,默默积蓄沉淀;像渭水一样缓缓流向四面八方,在岁月的雕刻中,静静开花结果!2016年我从中科大毕业来校工作,至今已有五年时间。五年来,学校各位前辈在工作和生活中给予我很大关怀,让我在科研的道路上少走了很多弯路。在这个特别的日子,特为长安大学写了一首小词,表达对长安大学的敬意和感激之情。

菩萨蛮·贺长大七十华诞

梨杏迎风,巍巍立古城。鸿雁自远翔,尽长安,山明水秀。一片丹心,春秋任风雨,志依旧。城墙古。冰心存玉壶。

灯火荧荧,沧沧令海平。桃李已成荫,秦岭木,郁郁葱葱。七十华诞,天下共此情,念长亭。古道外。长安独月明。

最后,中国科学院“子午工程”数据中心提供了数字测高仪、大气电场仪及宽带钠荧光共振激光雷达荧光散射光子数据,中国科学技术大学国家空间科学数据中心科大日地探测数据部提供了高光谱分辨钠测温测风激光雷达钠密度数据,在此一并表示感谢!