网络猥亵儿童犯罪的行为特征及治理对策

——基于2015 年至2019 年的司法案例

王晓霜,孙 冰

(1.华东政法大学 刑事司法学院,上海200042;2.太和县公安局,安徽 太和236600)

最高人民法院工作报告指出,以猥亵儿童犯罪为例,2017年1月至2019年6月,全国法院共审结猥亵儿童犯罪案件8332件。随着社会的发展,科技水平的提高,网络的应用越来越便捷,儿童接触社会的渠道越来越广泛,犯罪人利用网络猥亵儿童的案件逐渐增多,对儿童身体、人格尊严和心理健康造成极其严重的侵害。据部分地区法院统计,近年来审理的猥亵儿童的案件中,有近三成是犯罪人利用网络聊天工具结识儿童后实施犯罪[1]。关于网络猥亵儿童犯罪的研究成果,多是从刑法学角度论证网络猥亵儿童行为入罪的必要性,从犯罪学角度探究网络猥亵儿童犯罪规律的研究不多。本文拟从犯罪学的角度,以网络猥亵儿童犯罪司法判例为样本,总结分析其特征和原因,探讨相应的防控对策。

一、网络猥亵儿童犯罪行为的定义与特征

(一)网络猥亵儿童犯罪行为的定义

根据刑法的规定,犯罪人以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵或侮辱儿童的均以猥亵儿童罪定罪量刑。与传统猥亵儿童犯罪行为不同,网络猥亵儿童犯罪行为是利用互联网实施的猥亵儿童行为,需从以下三个方面来准确理解其含义:

首先,猥亵行为侵害的对象为儿童。在我国现有的法律条文中,儿童的定义与儿童年龄的划分没有明确的规定。但国内学术界与司法实务界中,普遍将儿童的上限界定为14周岁。在28起网络猥亵儿童的案例中,被害儿童的年龄集中在8岁至14岁之间,能够使用网络进行一般的社会交往和休闲娱乐。所以,网络猥亵儿童罪中的儿童年龄大多是大于婴幼儿,且具有一定认识自身和外界的能力,特别是利用互联网工具的能力。

其次,猥亵行为以非接触式为主。传统猥亵儿童罪中的“猥亵行为”包括:一是直接对被害儿童实施猥亵行为,或者迫使被害儿童容忍犯罪人或第三人对其实施猥亵行为,如抠摸器官、拥抱接吻等;二是强迫儿童对行为人或者第三者实施猥亵行为;三是强迫被害儿童自行实施猥亵行为,如自行抠摸身体等;四是强迫被害儿童观看他人的猥亵行为。前两种多是伴随着肢体接触而发生的猥亵行为,后两种则是无需与儿童发生肢体接触的猥亵行为。网络猥亵儿童犯罪是通过互联网获取猥亵内容和感官刺激,犯罪人与被害人并没有直接接触,所以,主要是后两种猥亵行为。

最后,猥亵行为发生场域为网络空间。网络猥亵儿童最突出的一点就是犯罪人通过网络手段直接实现猥亵目的,它与传统非接触式猥亵儿童行为不同,也与利用网络引诱、猥亵儿童后线下实施猥亵行为不同。网络猥亵儿童犯罪行为将网络视作与现实空间一样的犯罪活动场所,而在网络上操作的各种程序软件则成为犯罪人实施犯罪的工具。在28 起案例中,犯罪人主要通过短视频、游戏以及各种贴吧等半开放式的平台与被害儿童相识,获取儿童个人账户后,想方设法实施在线犯罪行为。

(二)网络猥亵儿童犯罪行为的特征

1.犯罪人多为年轻人,学历较低

通过数据统计,可以看出犯罪人多为30岁以下的年轻人。在28例网络猥亵儿童案件中,犯罪人均为男性,其中,最大的年龄为52 岁,最小的刚满18周岁。除去没有年龄信息的6 例,在余下的22 例中,有14 例的犯罪人年龄集中在20~30 岁,平均年龄为24.5岁。

犯罪人的学历总体偏低,小学及以下学历的犯罪人占比30%。但也有3 例为大学学历,比如孙某某案,孙某某为大学在校生,从2017年暑假开始,用QQ 软件冒充星探在各种群里发布广告,利用儿童想出名的想法,骗得对方信任后获得她们的裸照来实施猥亵。

2.犯罪手段以诱骗型、威胁型为主

从犯罪手段上看,通过诱骗实施的网络猥亵儿童犯罪共计18 例,主要以威胁为手段的共计9 例,仅有1 例属于勒索型。以下就典型犯罪手段进行分析:

第一,以“童星招聘”为名进行诱骗。这类案件虽然只有7例,只占样本的四分之一,但受害人数高达64名,占总人数的一半以上。犯罪人打着招聘童星的幌子,以测量三围为名,诱骗儿童发送裸照。例如,犯罪人李某一直在QQ 兴趣部落中发布招聘童星信息,然后再以考核、上课为由诱骗未满14 周岁的吴某、陈某、张某1、张某2四名儿童拍摄私密部位、裸体照片,录制自渎、跳舞等行为的视频,用于自己心理满足和手淫①详见裁判文书(2018)川1681刑初64号,以下简称“李某案”。。再如,犯罪人赵某某一直在QQ群发布招聘童星的广告,骗取儿童裸照②详见裁判文书(2019)豫0212刑初462号,以下简称“赵某某案”。。类似的还有“孙某某案”③详见裁判文书(2019)津0101刑初174号,以下简称“孙某某案”。“王某案”④最高法:《利用互联网侵害未成年人权益典型案例为未成年人成长营造安全清朗的网络空间》,http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-99632.html,(访问时间2020年3月24日)。以下简称“王某某案”。“曲某某案”⑤详见裁判文书(2018)沪0113刑初456号,以下简称“曲某某案”。等。“曲某某案”受害儿童多达11 名,且遍布全国各地,严重侵犯了被害人的身心健康和人格尊严。

第二,以好处为诱饵骗取儿童裸照。这类案件利用儿童的不成熟心理实施诱骗。例如,周某1 案中,周某1 以赠送Q 币等手段诱惑被害人分别或结伴在视频聊天中进行裸露下体、大小便、手淫等动作,周某1 进行观看,并将聊天视频予以录制。再如,梁某某案中,梁某某以赠送游戏皮肤为诱饵,引诱李某按其要求拍摄多段裸露视频并通过QQ发送给其观看。还有张某案,张某以发红包的方式多次引诱王某甲拍摄裸照及裸体视频供其观看。

第三,以恐吓威胁方式实施的猥亵儿童行为。这类犯罪人主要借助被害人的裸照,利用骚扰、恐吓等方式实施猥亵儿童的行为。例如,犯罪人漏某某通过QQ聊天获得被害人好感后取得被害人自拍裸照,以曝光裸照等方式相威胁,通过网络教导被害人如何进行自慰并拍摄小视频、拍摄裸照。同时,犯罪人还胁迫被害人填写保证书、检讨书、喝尿,对被害人使用侮辱性言语等⑥详见裁判文书(2019)浙0411刑初515号,以下简称“漏某某案”。。再如,犯罪人樊某某在2017 年7 月至12 月期间,通过QQ 聊天方式发送淫秽图片及视频,威胁陈某1 按照其所发图片及视频动作模仿,并以利诱、威胁等方式多次向陈某1 索要裸露隐私部位的照片及视频⑦详见裁判文书(2018)川13刑终232号,以下简称“樊某某案”。。更严重的是恐吓被害儿童,以杀死其家人相威胁,例如,李某案中,李某为了让被害人“乖乖听话”,达到自己的目的,经常发断手、断脚的图片,以及一些要找人去杀她全家之类的消息吓唬被害人。

3.犯罪行为持续时间长,对被害人的身体和精神的危害严重

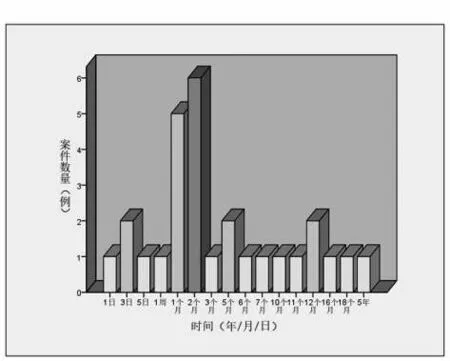

犯罪持续时间是指犯罪发生、发展的持续性,包括时点、时段、相对时间和时间周期等,这蕴含着丰富的犯罪信息[2]。这里的犯罪时间是指犯罪人从初次猥亵儿童至案发的持续时长。从犯罪持续时长看,猥亵持续时间最少几日,最长达五年(详见图1)。研究样本中,猥亵时长超过半年的有9例,时长在2个月内的,有16例。最典型的便是周某1案,从2012年至2017年被害人胡某、金某1、王某1均被要求进行视频聊天,持续时间分别长达4年、5年。

值得一提的是,把犯罪手段与犯罪时间结合来看,以“童星招聘”为名的案件,犯罪人犯罪持续时长多数在半年以上;而以恐吓威胁为主的,犯罪人犯罪持续时长多为两个月内。也就是说,当被害儿童受到恐吓时,已经出现身体和生理的反应,通常表现为沉默,害怕与人交往,此时,家长或者学校老师较容易察觉,并马上报警。而诱骗型的网络猥亵儿童犯罪,往往不易被家长或者学校察觉,以至于犯罪持续时长在一年以上,甚至更久。所以在对儿童的教育和监管方面,学校和家长应该更加谨慎和敏感。

图1 网络猥亵儿童犯罪持续时间

4.被害人多为10~13岁的女童,重复被害严重

研究发现,10~13岁的儿童为易被害群体,其中11 岁的被害儿童最多,10 岁次之,10 岁以下的儿童则相对较少。107 个被害人平均年龄在11 岁,最小的仅为8 岁(详见图2)。因为男性女性的生理结构不同,在网络上非接触式的猥亵儿童行为,通常针对女童。例如乔某某案①详见裁判文书(2015)泰兴刑初字第182号,以下简称“乔某某案”。,乔某某自称是学校的生理课老师,下学期学校将开设生理课学习人体构造,上课时男老师教女同学,女老师教男同学,并要求脱光衣服学习,现在进行视频教学的被害人可以做课代表,课上就不用再脱衣服,被害人均信以为真,按照犯罪人乔某某的指导脱光衣服、抚摸自己的乳房和生殖器。被害人均是处于发育期的女童。

图2 被害儿童年龄分布

超过半数的未成年人在初次遭受性侵害后,并未及时告知家人或老师,这在客观上为犯罪人提供了反复加害的便利,使其重复加害无所顾忌。同时,网络猥亵儿童行为被发现存在很大的偶然性。超六成以上案发是被害人的监护人发现异常,再三追问下,被害人迫于压力才将事情原委告知家长,最终由监护人报案。例如,李某案中,被害儿童的家长发现孩子连续几天不好好吃饭,晚上不敢一个人睡觉,在征得孩子的同意之后,查看了平板电脑的聊天记录,发现犯罪人发的断手断脚的恐吓图片和信息,随后报警。这也说明,作为儿童最依赖的人,家长是保护儿童不可缺少的屏障,是揭发猥亵儿童行为的主要力量。

二、网络猥亵儿童犯罪行为的原因分析

日常活动理论认为,犯罪发生的三个必要因素:有犯罪动机的人(motivated offender);合适的目标(suitable);缺乏有能力的监管人(absence of capable guardian)[3]。当这三项要素出现时,犯罪机会增多,犯罪概率上升。这里拟从有犯罪人、被害人以及儿童保护三个方面来分析。

(一)犯罪人为追求性刺激而不择手段

犯罪是一种行为,需要则是这种行为发生的基础和动力,每一种犯罪行为的背后都能找到个体的原始需要。所谓需要,是人的生理和心理要求在人脑中的反映。“需要的产生是由于个体内部生理或心理上存在某种缺乏或不平衡状态,为了消除心理紧张以恢复心理平衡,个体必须进行有关活动以获得所需之物满足需要”。[4]需要本身没有对错之分,而满足自己需要的方式和面对诱惑时自我调节的能力是值得研究的。

在犯罪人自身的性需要得不到满足的情况下,个体既可能寻找新的合理途径来实现需要的满足,也可能寻求其他的替代方式。网络猥亵儿童的大部分犯罪人在其性格形成时,通常没有机会接触到性方面的信息,成年后因其单一的生活方式,社会交际圈子受限,在现实中与异性接触交往较少,故其精神生活较为枯燥乏味,性需求长期处于缺失状态。网络的出现,尤其是网络中肆意传播的淫秽色情等信息,填充了犯罪人的精神生活。长此以往,犯罪人沉迷于色情信息,产生将网络中接触到的信息加以实践的想法,又受限于现实空间,遂将犯罪活动转向网络空间。通过网络上各式各样的软件结识不谙世事的儿童,既可以满足自己的性欲求,又不容易被发现,犯罪的成本极低。

可见,需要虽然是犯罪行为发生的基础,但“就行为的评价来说,重要的不是需要本身,而是满足它们的形式和方式,以及个人对它们的认识和接受水平”[5]。

(二)被害人的自我防卫意识差

儿童首次接触网络的年龄越来越低,使用网络的频率普遍较高。有些儿童无节制地使用互联网,痴迷于网络游戏,依赖网络社交,导致一个人暴露在风险和脆弱的情境中,增加与犯罪人相遇的机会,这无形中提高了儿童的被害风险。多数被猥亵的儿童对已经发生的或者正在发生的猥亵行为认识不清,自我防卫意识差。

一方面,儿童警觉性不够。根据前述特征可知,被害儿童均为中小学生且年龄主要集中在10~13岁,因此被害人年龄偏小、生活阅历不足,很难意识到身边存在的危险。在28 起案例中只有1 人主动告诉家长,其他被猥亵儿童则不断忍气吞声,这往往成为她们多次被害的重要原因。所以,应注重营造良好的交流互动关系,这样儿童会主动向家长或者老师反馈信息,及时寻求帮助,降低被害风险。

另一方面,儿童性防范不足。儿童尚处于发育期,对于性充满好奇,但对于自身的隐私部位没有正确的认识。在接受教育的过程中,可能意识到不能让他人触摸自己,但对于被诱骗自我抚摸以及其他具体猥亵行为的后果并不清楚,特别是对这种网络猥亵儿童的新形式缺乏认知。

(三)学校和家庭对儿童的性教育和安全教育不够

在孩子的成长过程中,儿童性教育以及网络安全教育方面仍存在严重缺位。

一方面,学校和家长对儿童性意识的培养缺失。学校教育起着联结家庭和社会教育的中介作用,可以说大多数孩子的人生观、价值观和世界观的树立都是在学校阶段形成的,但为了追求升学率,学校的重心依然放在应试教育上,对于儿童性教育的重视远远不够。仅有的性教育课,以初中教学为主,课程内容注重人体构造,缺乏性心理与性道德的教育。最重要的是,我国在性教育方法上仍存在不足,学校缺少专业的性教育老师,若是盲目开设课程,非专业的教授方法可能会适得其反。

很多情况下,家长性教育知识匮乏不足以应对其子女的疑惑。例如当被小孩问到是怎么出生的时候,很多家长往往闪烁其词,现编乱造。还有很多家长根据自身经验引导孩子认识性,但是因为缺少科学系统的性教育学习,对于采用何种方法让孩子了解性、在什么阶段教育什么知识,以及怎么合理引导孩子发表自己对于性的看法等知之甚少,往往造成心有余而力不足的局面。家长的回避会勾起孩子的好奇心,孩子可能进而寻求其他途径进行了解。例如乔某某案中,犯罪人乔某某在2014年3月至8月期间,为了满足其性刺激和变态的心理需要,在与受害人聊天过程中冒充生理老师,声称可以教其生理知识,并以视频教学为名多次诱骗数名幼女与其视频裸聊。

另一方面,学校缺少网络安全方面的课程,而家长则放任儿童使用网络。学校要以考试为中心进行授课,几乎没有针对网络安全方面的课程。网络安全教育通常以讲座、校园活动等方式展开,且活动次数少、内容不全面。调查发现,家长对于自己孩子使用手机、电脑等上网活动缺乏必要的监管,多数家长对孩子上网只是偶尔提醒教育,还有少部分家长对孩子上网行为基本不管不问。

(四)网络平台管理不规范

中国互联网网络信息中心发布的《中国互联网网络发展状况统计报告》表明,截至2019年6月,我国网民规模达8.54 亿,手机网民规模达8.47 亿[6]。互联网已经在我国广泛普及,涉及社会生活的方方面面。但在虚拟网络中缺乏相应的监管机制,人的道德防线容易被摧毁,加之网络行为主体的匿名性,犯罪人更有可能借助虚拟身份进行犯罪。网络猥亵儿童案件时有发生,说明在儿童信息保护、网络内容等方面存在监管缺失的问题。

网络平台缺乏监管机制,网络运营商为了经济利益罔顾儿童的权益。网络安全监管措施与高速发展的即时通信软件的信息服务相比,几乎是停滞不前,没有得到相应的完善和改进。虽然目前网络运营商对未成年人注册即时聊天软件设定了一定的条件限制,例如,我国某网站在其《服务协议》中为提醒注册客户的注意,在协议首部以及导言部分加粗标注:“如果您未满18周岁,请务必在法定监护人的陪同下仔细阅读本协议。”然而事实上,作为用户只需在注册软件时在“我已阅读并同意相关服务条款和隐私政策”选项前选对号就可以进行注册。在28 例案件中,超过九成的犯罪人通过QQ 与被害人取得联系。再如,快手、抖音、网络游戏等平台,在国家网信办指导下,主动研发青少年防沉迷系统,对用户每日登陆时间和时间段进行限制,特别是一些短视频推送,用户每日首次登陆时,可根据弹窗提示选择开启青少年模式,浏览内容由青少年内容团队进行筛选,且使用时长、直播打赏等功能有所限制,但是在实践中,只要儿童不进行注册,选择游客模式就可以进行随意浏览,浏览内容没有任何限制。

三、关于网络猥亵儿童犯罪的防控建议

克拉克和埃克提出的“问题三角形”(problem triangle)为可能的预防建议提供了完整总结[7]。该理论其实是对日常活动理论(routine activities theory)的运用和发展①日常活动理论认为,犯罪发生的三个必要因素:分别是有犯罪动机的人(motivated offender)、合适的目标(suitable target)及缺乏有能力的监管者(absence of capable guardian),当这三项要素出现时,犯罪的机会增多,犯罪率上升。See Lawrence E. Cohen, Marcus Felson,“Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activities Approach”, American Sociological Review,1979(44),pp.588-608.,由内、外两个三角形组成:内部三角形,即日常活动理论提出的犯罪人、场所和目标(受害者)三个致罪要素,这三者聚合才能发生犯罪;外部三角形,即犯罪人的处理者(handlers of offenders)、场所管理者(managers of places)和目标的守护者(guardians of targets),是对应三个致罪因素的抑制或保护因素,负责调节内部三角形的每个致罪要素的行为体(处理者监督罪犯,监护人监督目标,经理监督犯罪设置)。针对网络猥亵儿童犯罪行为而言,其防控策略要从提高儿童的性安全防范能力、网络平台的监管、犯罪人的矫正和监管等三个方面着手,重点是猥亵行为实施或持续实施之前。

(一)完善儿童的性教育和安全教育,提高儿童的性安全防范能力

在网络猥亵儿童犯罪中,受害的高发群体主要是作为弱势群体的儿童,他们需要社会、学校以及家庭的保护。在某种意义上,保护也是一种预防犯罪的措施。

一方面,从家长的角度来讲,家长对于儿童使用网络的情况应保持宽容的态度,并对儿童有足够的耐心和信心。网络及其软件应用本身没有错,问题出在使用者本身。家长应积极引导儿童合理使用网络进行正常的学习和娱乐,同时,严格监督儿童的上网时间和阅读内容,尽量减少儿童接触社会娱乐信息。帮助儿童树立正确的人生方向,要引导儿童从盲目崇拜娱乐明星,转到崇尚科技、文化知识上来。对于性的教育,家长应主动学习科学教育的方法,在适当的时间以适当的方式,向儿童传达基本的性知识。

另一方面,从学校教育的角度来讲,在瞬息变化的互联网时代,为了学生德智体美劳全面发展,学校教育体系应日趋完善,赶上时代的潮流。为增强儿童网络防范意识,可以开设网络安全教育课程,或者与相关网络监管部门、社会团体等合作开展网络安全相关的讲座,主要向学生传达使用网络的注意事项,教导学生学会保护自己的信息以保证自身安全。同时,将性教育纳入义务教育常态化教学当中,招聘专业的老师进行教学。

(二)明确网络信息内容服务平台的责任

国家网络信息办公布的《网络信息内容生态治理规定》中要求,加强网络安全保护,落实相关主体的法律责任[8]。首先,网络信息内容生产者在制作、复制、发布网络信息内容时,应遵守法律法规,遵循公序良俗;其次,网络信息内容服务使用者应以科学健康的方式使用网络,在以发帖、回复、留言以及弹幕等方式参与网络活动时,应做到合理表达诉求,不造谣不传谣;最后,具有管理义务的网络信息内容服务平台应尽用户身份管理、信息网络安全管理、内容审核管理以及用户信息保护义务。也就是说,对于网络上大肆传播的儿童色情淫秽信息,以及网络用户实名制管理制度贯彻存在漏洞,平台有不可推卸的责任。

一方面,网络信息内容服务平台应制定平台治理细则和平台公约,最重要的是明确网络内容评级和过滤体系,根据文字表述、图片以及视频的实质内容进行评级,有效过滤带有色情色彩的信息。对于非法传播色情信息的生产者以及使用者依法依规实施警告、勒令整改、强制关闭账户等措施,及时屏蔽不良信息,将社会危害降到最低。

另一方面,网络信息内容服务平台应完善平台治理制度,如社交媒体、短视频平台、直播软件等应落实网络用户实名制制度,切实保护网络用户的信息安全,并且积极开发适合儿童使用的模式,提供适合儿童使用的网络产品和服务,专门定制信息内容,以便儿童获取健康有益的信息。平台自身不断提高网络技术,抓取涉及儿童色情的黑色产业链信息,必要时依法采取处置措施,保存相关违法犯罪记录,并向相关主管部门报告。

对于违反相关规定的网络信息内容服务平台,由地方网信部门对其进行约谈、整改;而对于监管严重缺失的平台,建立失信惩戒制度,由网信部门会同有关部门直接勒令其退出市场、禁止行业准入。

(三)对性侵害儿童犯罪人进行分类矫治,设立信息公开制度

性犯罪人往往是为了满足自己的性心理需求。除了加强网络猥亵儿童犯罪的刑事司法打击、减少犯罪机会外,还要结合脑电波扫描及心理评估结果,对网络猥亵儿童的犯罪人进行分类矫治,加强心理干预。如被确诊为恋童癖的犯罪人,有着极强的生理需求,一旦有机会,再犯可能性极高。所以对于恋童癖等心理疾病的犯罪人,应由专业的心理研究人员对其进行针对性心理治疗。因天生生理缺陷导致的恋童心理,必要时可结合药物治疗,抑制其性需求。同时,借鉴“有限披露”的模式,在合理范围内公开或者通报。考虑到利益均衡原则,不是所有的网络猥亵儿童的犯罪人都适用于犯罪人信息公开制度。

根据再犯风险评估报告,对初犯、偶犯,社会危害性较小,且再犯危险性较低的犯罪人,履行登记义务即可。对累犯、造成严重社会危害结果的、再犯危险性较高的犯罪人,应进行信息公开。例如“蒋某某案”“曲某某案”中的犯罪人,可根据再犯危险性评估方法对其犯罪行为进行评估,根据评估报告决定犯罪人信息公开的时间和公开面对的对象。