浅绛山水设色法的发展脉络分析

□秦 菁 天津美术学院

浅绛山水是山水画中很重要的一类,由青绿过渡发展而来,浅绛山水在发展过程中也经历了几个阶段,每个阶段都有独特的面貌且耐人寻味,也是艺术家们在艺术上尽心探索的体现。首先,过渡阶段的特征是受青绿山水影响明显,画中具有明显的过渡特点的代表画家有钱选和赵孟頫。钱选的《浮玉山居图》(见图1)体现了他山水画设色法由青绿向浅绛的过渡,画中山石用细的墨线皴擦而成,再染淡墨和花青,让花青的颜色和淡墨相融合,画面中树的画法很新奇,树叶是先用小笔尖密密地点出,然后用淡花青和淡墨一层层地敷染,绿浅墨深,树身用淡赭石色来染,此时的设色方法类似于青绿山水中的敷染法,但是所用颜色又区别于青绿,整个画面给人的感觉清雅空灵,有一种古雅的意味。钱选的画对赵孟頫有一些影响,赵孟頫的画温润、清和、平淡,风格手法也是多种多样,其中《鹊华秋色图》(见图2)是一幅由青绿向浅绛过渡的作品,画面中鹊、华两座山看似着青绿色,实则是调和淡墨与花青色形成的一种墨青色,花青色属于水色颜料,与具有透明性与覆盖性强的石青、石绿是有区别的。另外,画面中的树木、屋顶、陂岸都是用淡淡的赭石色敷染的,通过敷染遍数的不同和颜色的浓淡来进行区分,树叶部分用墨线先勾画出来,再用花青色或汁绿色(汁绿色是由花青和藤黄调和出来的)敷染,还有一部分树叶是直接用汁绿点出来的,不同的技法也起到了丰富画面的作用。通过钱选和赵孟頫的画可以看出,早期的浅绛山水还并没有形成特别完备的浅绛山水的面貌,但是对浅绛山水的确立有很大的贡献。

图1 钱选 《浮玉山居图》 宋末元初

图2 赵孟頫 《鹊华秋色图》 宋末元初

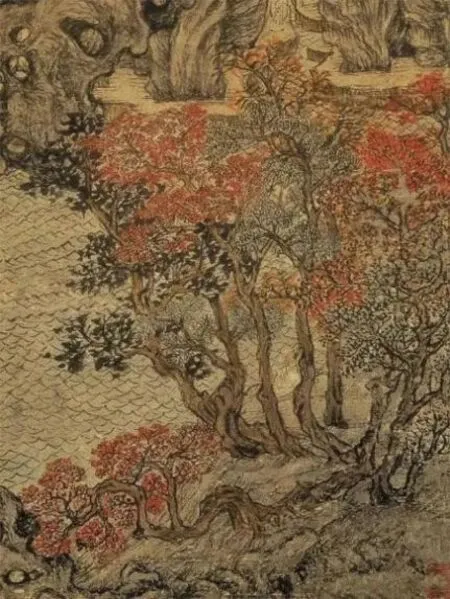

浅绛山水真正确立是到黄公望、王蒙时才得以完成的,经过不断探索发展,逐渐形成以浅绛色为主要色调的山水画。不同于钱选、赵孟頫画中对勾勒敷色的依赖,王蒙和黄公望对颜色的运用有了更进一步的发展,颜色更有表现力。黄公望更加善于使用赭石色和花青色等水性颜色,使浅绛山水的发展更进一步,摆脱了青绿中对石青、石绿颜色的借用,使浅绛山水的体系逐步建立起来。黄公望最具代表性的贡献是把水色颜料和墨调和在一起,丰富了画面的设色方法。以往的设色方法基本上是先勾后染,先染淡墨再上颜色,色彩在画面中呈现层层叠加的效果,以植物颜色和淡墨调和呈现的颜色与之不同,更加丰富了色彩的表现性。以藤黄为例,先染淡墨后染藤黄会呈现出一种灰黄色,把藤黄和淡墨调和后就会出现一种很漂亮的墨绿色,这种效果是叠加颜色无法呈现的,所以大大丰富了颜色的表现力。黄公望作品的画面色调是温润的,淡淡的赭石色调使画面很柔和、高级。王蒙的山水作品很多,他的代表作品多为浅绛设色,设色上,王蒙善于用赭石和墨调和形成赭墨,用赭石和藤黄调和形成赭黄,并且运用到皴法中形成赭皴,极大地丰富了颜色的表现力,使画面色调易于调和,改变了单一颜色的一些弊端,丰富了山水画的色彩。此外,王蒙善于使用朱砂、赭石、朱膘等跳跃鲜亮的颜色,再与墨青色和汁绿色形成对比,使画面颜色更加丰富。王蒙的很多代表作是浅绛山水,比如,《具区林屋图》的整个画面是赭石色调,用赭石调和墨来勾勒和皴擦山石,然后用淡赭石色敷染山石,画面中的树用了大面积的朱砂和花青色来染,跳跃鲜亮的对比色使画面的颜色丰富多彩,更有吸引力(见图3)。到黄公望、王蒙这个时期,浅绛山水的面貌已经基本形成和确立,但是随着中国画的发展和生宣纸的出现,浅绛山水必定随之发展变化。

图3 (元)王蒙《具区林屋图》

图4 (清)金农 《荷花图》

从钱选的画中,我们还能看到勾勒填色的影子,用颜色来增加笔墨的趣味。到赵孟頫、黄公望、王蒙等,基本上都是在笔墨上敷色,强调颜色对笔墨辅佐的责任,借颜色来弥补笔墨的不足之处。到了明代,生宣纸的大量运用又使颜色运用产生了很大变化,生宣纸的性能令笔在接触的瞬间直接影响色墨的效果,因此,生宣纸使色彩与笔墨不得不合二为一。在陈淳的《山水图卷》中,颜色和笔墨在纸上氤氲渗化,颜色和笔墨的表达方式都是痛快淋漓的。金农有一组山水画的颜色不是工致细腻的晕染,而是富有笔意的连皴擦带染,并不仅仅是颜色之间的搭配美,而是要了解笔墨的结构,运用赭石、朱砂、花青、藤黄等颜色来写就点、线、面的组合,其本质与核心就是笔墨的结构。石涛有许多浅绛山水作品,他的作品风格多样、变幻无穷,比如,其作品《设色山水画》中,树木、树枝用稍重的墨写就,树叶用淡墨加花青畅快地点出,前面的山石先用淡色的赭石直接写出形状,然后加墨重复用点写的方式表现山石的结构,后面的远山则直接用淡花青画出来,天空用淡墨加花青淡淡地染过,整个画面看似没有笔墨却不无笔墨,颜色的运用方式完全趋向笔墨。梅清、髡残、齐白石的画中也体现了颜色运用笔墨的方式,颜色逐渐与笔墨融合。这并不代表着颜色失去了独立性,而是摆脱了对勾线染色造型的依赖,更加丰富了颜色的表现方法,摆脱了笔墨的限制,增强了颜色的独立性。

浅绛山水中颜色运用方法不断地发展,大致经过了勾勒与颜色晕染,到笔墨上敷色,再到色彩同笔墨。但是无论如何发展变化,浅绛山水的设色方法始终都在中国画独特的审美标准里,不同于西方的审美准则,中国人始终有一套自己的审美标准,并且这个审美标准体现在中国人生活的各个方面,在绘画中也有明显的体现。中国人信奉道教,中国画中也处处体现着道家的审美思想,道家崇尚自然,推崇朴素之美。“朴素则天下无能与之争美”“五色乱目,乃生之害”,这些都可以看出道家认为炫目的颜色是令人目盲的、不美的,需要节制用色。与西画中灿烂的颜色相比,中国画很容易让人感觉是不讲究用色的,从浅绛山水角度来看,也就是赭石、花青、藤黄、朱砂这几个颜色的反复使用,颜色的搭配基本固定,看起来似乎是有些无趣的。其实不然,我们深入了解后就会发现,中国画仅是运用笔墨就可以使画面神全意足,宗白华在《美学散步》中指出:“平淡并不是枯淡。”中国向来把“玉”作为美的理想,玉的美即“绚烂之极归于平淡”的美,可以说,一切艺术的美甚至人格的美,都趋向玉的美:内部有光彩,是含蓄的光彩,这种光彩是极绚烂又极平淡的。苏轼曾说:“无穷出清新。”“清新”与“清真”也是同样的境界,这个美学思想足以说明在颜色运用方面,浅绛山水的颜色之美在于内在美,并不是停留在视觉效果上的绚丽夺目,而是上升到表现思想感情的境界,表达作者对生活、对人生的感悟,对单纯、朴素审美的体现,还有对意境的追求。中国画还讲究“虚实相生”,在此思想的影响下,画面中的无色之色的衬托所产生的效果和意境也不仅仅停留在一幅画的高度,更体现了人的境界,浅绛山水的精妙之处就是将有限的颜色和笔墨完美地结合产生出的意境之美,进而表达人的内心和修养[1]。

结 语

综上所述,浅绛山水画的特点是清逸空灵、明快淡雅,在总体上形成暖色调,其设色的方法很多,而且浅绛山水画近年来的发展趋势较好,诸多方法亦在尝试之中,这是一种非常好的现象,只要我们围绕着赭色进行探究,就一定能使传统的浅绛山水画焕发出时代的光彩。

——读温奉桥新著《王蒙文艺思想论稿》