错觉空间

——文艺复兴时期的舞台布景

吴 茜

“叙事性艺术必然走向空间,走向视觉效果的探索。”——贡布里希《艺术与错觉》[1]

舞台,一个以表现性为特点的特殊空间,是建筑、戏剧与绘画等艺术的综合表现。而文艺复兴时期的舞台,其回溯了古典时期的辉煌并创造新的历史,孕育出后来的现代舞台,在人类的历史长河中散发着耀眼的光芒。文艺复兴初期,舞台与剧场建筑从古典书目的记录中以及中世纪景屋的实践里获得知识和经验,试图发展出自己的形式;戏剧在“新古典主义”的影响下追求真实,到16世纪建立了“情节”、“时间”、“地点”三者统一的原则,对当时的舞台艺术家们提出表达真实场景的任务[2];绘画方面,画家们也在思考表现真实的问题,并以15世纪初布鲁奈列斯基的两个透视实验为节点,表明了透视法则的发现[3]。因此,不论是表达真实的需求还是表现真实的工具都已具备,为剧场造型艺术的发展提供了必不可少的动力。最终该时期的舞台发展成以“透视布景”、“镜框舞台”、“换景技术”为完整体系的表现空间[4]。

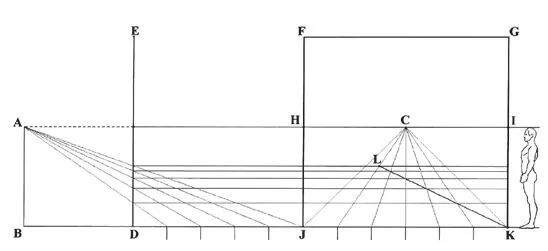

图1 阿尔伯蒂“透视正法”

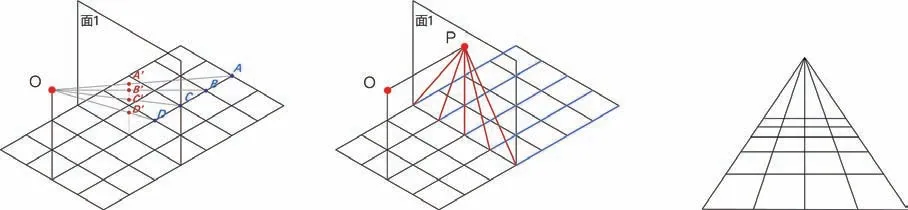

图2 阿尔伯蒂“透视正法”视觉模型

这一时期的舞台表现真实场景,在有限的空间中表现更大的空间,以及随着幕间剧的发展,在一部戏剧演出中追求多个场景的变换。而这真实场所,尺度感以及场景改变都是视觉表现,是追求真实的错觉。同时,舞台布景设计是从视觉出发的空间设计,其图纸通常呈现为一幅舞台立面效果图,而建立一个舞台场景非常类似于建筑设计的过程,由平面、剖面、细部设计组成,以创建一个物理空间,最终完成效果图的整体表达[5]。文艺复兴时期舞台的空间设计与视觉表现即为本文分析研究的对象。

1 错觉空间的法则:透视的绘景

舞台表现场景与绘画表现真实息息相关,而对表现对象本身的认知也离不开对表现工具的理解。“如实地表现”这一问题在文艺复兴作为一个重要问题几乎被当时所有艺术家注意,1520年左右布鲁奈列斯基的透视实验被广泛认为标志着透视法则的发现,建立了一个由固定视点、视距、方向构成的视觉模型,被当时的艺术家们接受并广泛传播,透视学研究成为当时建筑师、画家们十分重视的学术讨论之一。

在透视学的发展中,布鲁奈列斯基的实验被认为是实证的,而阿尔伯蒂在《论绘画》一书提出的透视正法(costruzione legittima,图1)则被认为是透视法则理性化的重要一步,为艺术家们建构了再现世界的视觉模型。这个视觉模型基于一个简单的经验,即视线不能转弯,视线被作为参考线明确表达出来;预设确定的视高,视距为条件;再以臂长为模数作为分解画面的参考系;最终可以将所视对象在参考系中标注出相对位置以及完成对明确轮廓的描绘[6]。对于这个三角形网格状的参考系有几点概念需要理解(图2):汇聚于灭点的相交线代表向无穷远处延伸的平行线;间距缩小的平行线代表间距相等的平面位置;不规则菱形实际代表所视地面的正方形网格定位线。

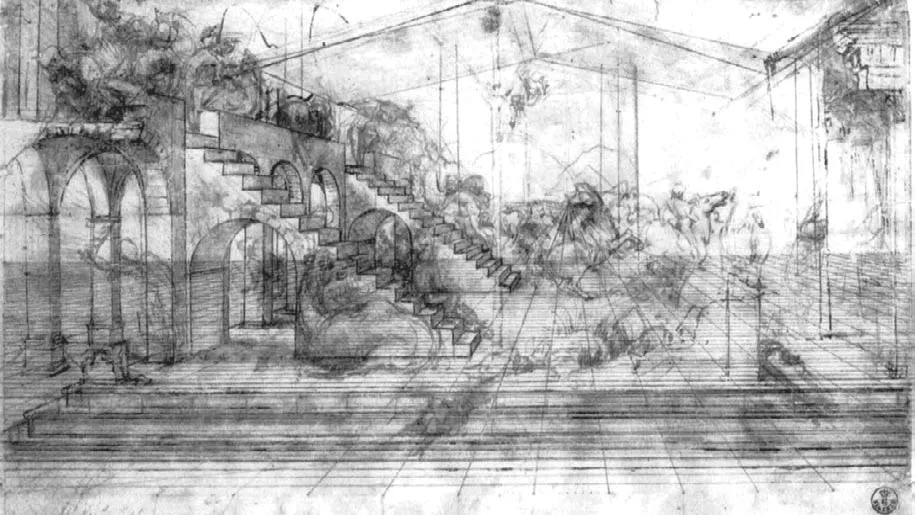

当时的艺术家们借助阿尔伯蒂这一工具描绘真实世界,在达芬奇1481年创作的《贤者来朝》的背景草稿中(图3),可以看到清楚的网格参考线,从简单到复杂的形体被安置在画面所示的参考地面之上,而在这个世纪之初,画家们的画面中,人物还无法在地面上站稳而是踮足而立[7]。至1513年,出现了第一幅有图像记载的舞台透视场景设计,佩鲁齐为《卡兰德里亚》设计的透视绘景(图4),画面中可以看到相似的地面参考线,不同类型的建筑被安置在这一平面,并依透视法则变形和缩小。

佩鲁齐的设计虽然是平面的绘景,但它的存在比我们想象中更加重要,在构图和题材上影响了之后很长时间的舞台布景,即视觉最远处位于舞台的中心,舞台左右基本上呈现对称分布,同时建筑成为舞台布景中最常见的表现内容。

舞台上的场景看似真实地再现了某个城市广场和街道,但实际上它并没有真的去表达现实存在的某地,而是借助再现工具创造了一个场景,这是戏剧中对“地点”的象征性表达,向观众们暗示戏剧的真实性,而这真实本身是一个错觉。

图3 达芬奇《贤者来朝》草稿

图4 佩鲁齐《卡兰德里亚》舞台绘景

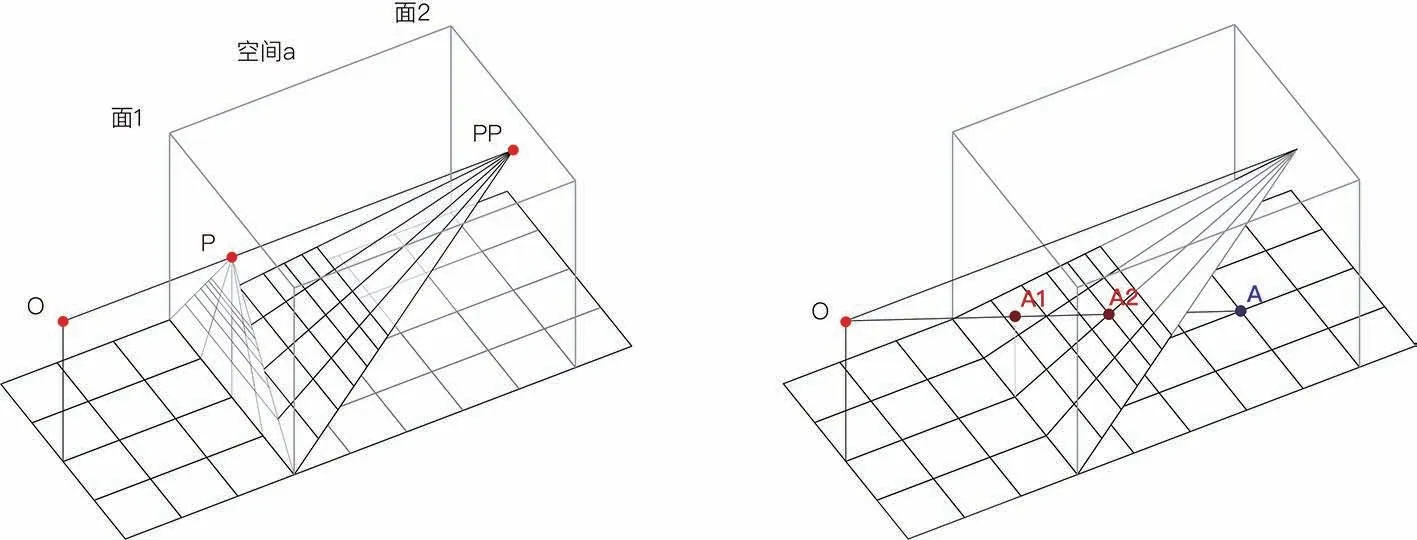

图5 舞台空间的透视模型

2 错觉空间的建立:立体布景的舞台

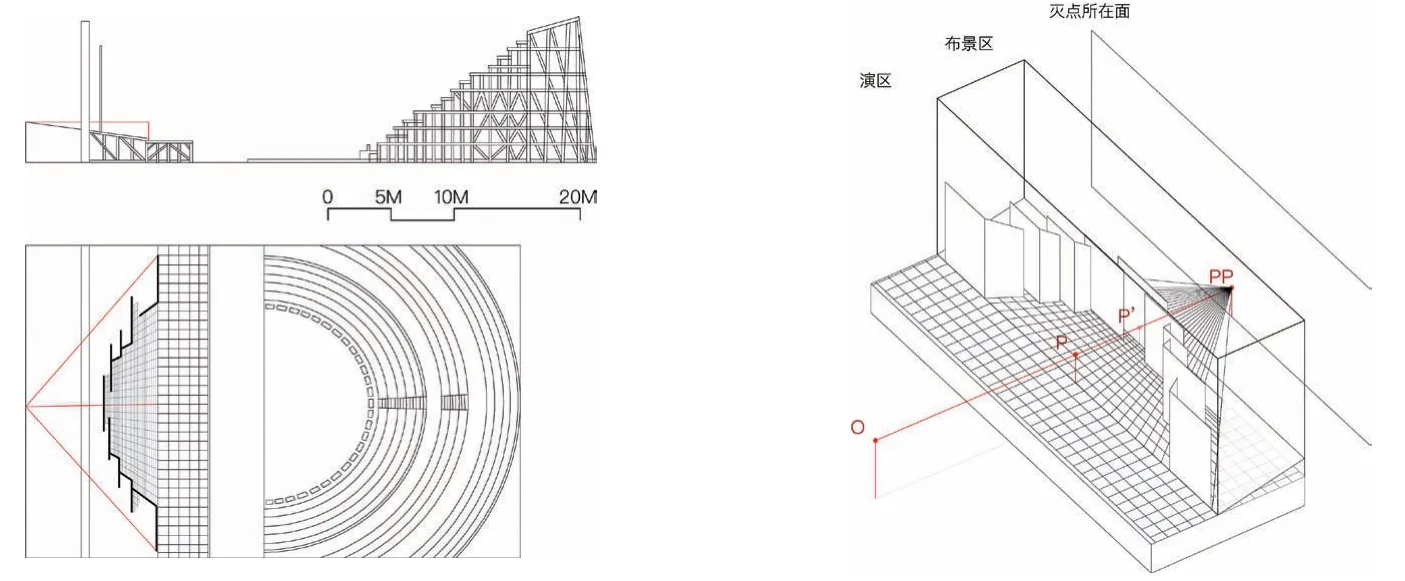

舞台与剧场建筑如何建立新的范式?随着透视学研究与舞台实践的推进,出现了第一部专门研究舞台的文献,塞利奥于1545年出版的《建筑五书》,总结了当时的舞台实践,并且为当时主要的三种戏剧类型,喜剧、悲剧与牧歌剧,设计了相应的舞台布景。如果说佩鲁齐的舞台绘景是将空间用一个平面去表现,那么塞利奥时期的舞台实践就是将空间用一个有限的空间去表现(图5)。

塞利奥的舞台空间(图6)分成两部分,前部分为水平面上画有正方形网格的表演区,依据当时的常见做法抬升至前排视高位置;后部分为倾斜面上画有变形网格的布景区,舞台后部抬高舞台的九分之一高度(将整座舞台分为九份用一份定高),变形网格依据设定好的视距进行变形;布景区由几组布景片组成,布景片主要为绷着画布的画框与部分浅浮雕,前部为有折角的立体布景片,最后为一张完整的背景片,根据设定的灭点位置在舞台上缩小与变形。当时常见做法会将灭点设在舞台上,塞利奥认为这种处理使得舞台上景片的变形过于剧烈,从而提出将灭点设于舞台之外的更远处,在背景片的画面中得以表现。

布景片的处理可以分成两部分:一部分是正向面对观众的景片,根据地面向后方缩小的网格线位置按比例缩小;另一部分是成角度侧向面对观众的景片,根据正向景片变化的高度位置与灭点位置的关系进行变形。二者的直接影响是加剧了近大远小这一视觉经验的效果,进而表现出比布景所在空间更大的空间。

“在很多人工制作的并能够给人的眼睛和心灵带来巨大满足的东西中,舞台上暴露无疑的舞台设施(在我看来)是最好当中的一个。那里你可以看到在一个透视法创造的小空间中,壮丽的宫殿、巨大的神庙,以及各种各样或远或近的建筑……——依形式所需,或大型或中等或小型——得到如此巧妙的安排以至于好似众多耀眼的珠宝 。”[8]

图6 塞利奥的剧场与舞台空间

塞利奥设计了三种舞台布景(图7),三种布景首先根据题材进行的区分:喜剧的舞台建筑选择是私人住宅、旅馆、老鸨的房子、神庙等;悲剧的舞台建筑选择是建于宽敞空间中的皇家建筑;牧歌剧的舞台以自然景观与乡村棚屋为主。接着根据表现效果提出的意见:开敞门廊(视线可以穿过看到后方的建筑),开敞的阳台(加剧侧面透视短缩的效果),建筑尺度的安排(前面放置较小的建筑凸显后方高大建筑的庄严);以及浅浮雕制作的墩座墙等与视觉体验有关的场景布置。

舞台布景通过空间设计与各种表现手段营造某一戏剧所需氛围的错觉,而这场景的需求以及布景的最终效果是跟当时文化的集体认知有关。以悲剧为例,在塞利奥的描述中,悲剧的舞台建筑是高级的,因为古典时期以及文艺复兴时期的悲剧大都发生在贵族甚至是国王的家里,所以选择空间开敞的皇家建筑。舞台空间设计出戏剧所需的不同氛围,轻松的或庄重的,喜或悲,这是一件很有趣的事情,因为我们试图通过对客观事物物质层面的分类和组织得到一个跟主观感受非物质方面的整体氛围,而这表现效果可能跟当时设计师与观众所处的共同文化语境有着无法分割的关系,如同诗人在诗中组织用于表达感情的客观意象,布景的不同建筑类型与空间组织似乎有着同样的作用,而不论是欣赏诗句的人还是观看戏剧的观众都需要与创作者有共识,表达才能有效。

舞台的错觉空间,在塞利奥的设计中,不仅是一个技术层面的空间构建,同时是一个人文层面的氛围营造,对于理解空间可能需要图纸和模型,而理解氛围还需要历史语境下的共识。在戏剧舞台上,氛围的主题是明确的,因此我们似乎能够相对容易地去理解当时西方语境下某些建筑或空间类型的意象,理解其作为构成一个整体的元素被建筑师加以组织和创作,最终完成整个错觉空间的表现效果。

3 错觉空间的变化:换景舞台的剧场

塞利奥的舞台随着《建筑五书》的出版在整个欧洲大陆广泛传播,此时舞台布景固定在舞台之上,随着幕间剧的发展,临时舞台和布景随幕间剧搬上搬下,观众们对于在一场戏剧表演中布景发生的变化充满兴趣;同时真实的布景限制着舞台的时空,当戏剧中有多个场景,需要布景随之改变,因此当时很多建筑师都在思考舞台上换景的问题。有几种常见的手段:在塞利奥式的立体布景外侧多放一层布景;在布景片上挂上多层的景片进行更换;背景对半打开露出下一景等。萨巴蒂尼(Sabbatini)在《剧场制景和机械结构手册》中提出了几种换景方式,其中借鉴了古典剧场的“三棱柱景”的换景方式在文艺复兴后期有大量的讨论和实践。在意大利游学的德国建筑师富顿巴赫记录三棱柱舞台的装置图(图8),并将其带回德国,设计了以三棱柱舞台为主要组成的游艺大厅,名为“The Schawspilsaal”的聚会场所[9]。

富顿巴赫的舞台相较于塞利奥的舞台发生了几个变化:首先,最为明显的是舞台空间结构的变化,富顿巴赫的舞台没有演区与布景区的明确划分,演员在布景片之间活动;其次,镜框式舞台的雏形已经产生,舞台前挂有临时性的幕布,像镜框一样将舞台空间框住,限制了观众的视线范围,同时将观众区与舞台彻底分隔开。

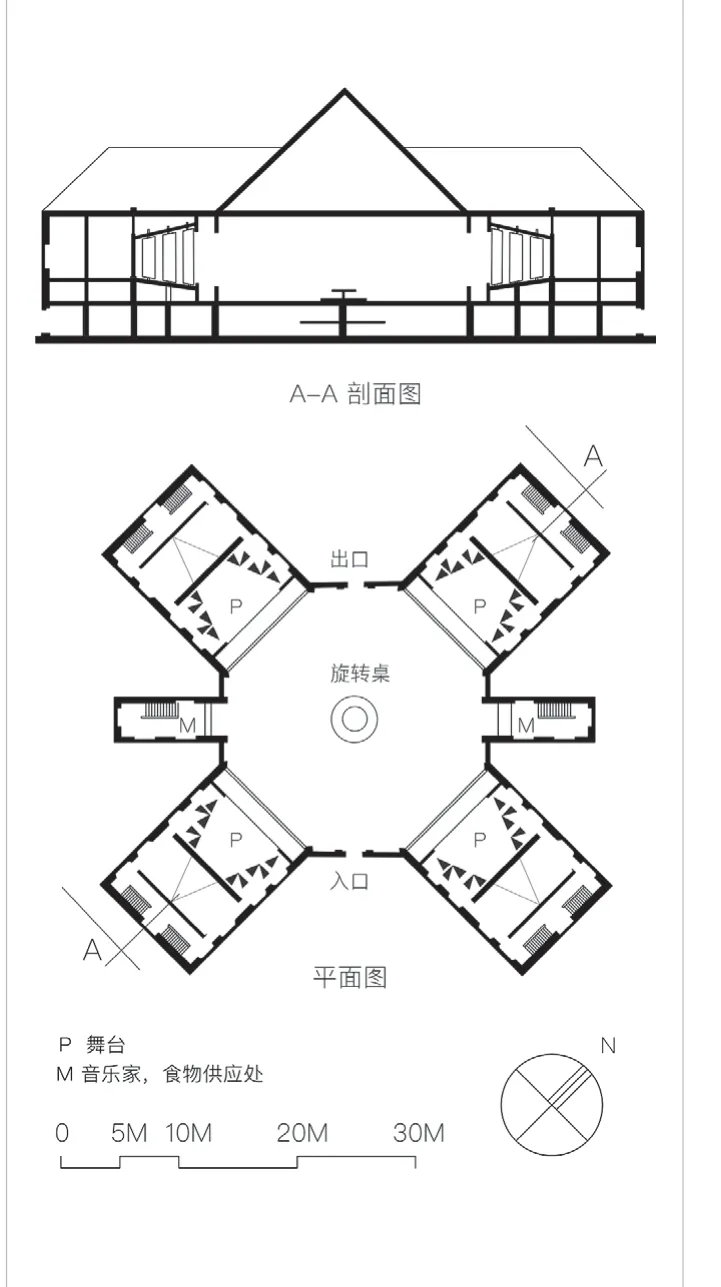

“The Schawspilsaal”(图9)是个宽敞又富丽堂皇的聚会场所,同时也是为了展览和表演场所设计的大房间。中心空间宽约22m,由8个相似的面包围,当大厅被用作剧场,其有两种组织方式:一是东边的舞台打开,大厅内可容纳数百人观看;二是当一个舞台无法满足观众的需求,那么4个方向的三棱柱舞台都将预备好为一场演出服务,4个舞台分别代表空气、火、水和大地,房间中间有一张可供12人围坐的圆桌,圆桌置于直径约为3.6m的平台上,平台可以转动,宴会时只需要一个半圆形桌,一侧坐着6位贵族,以免他们的视线被打断。

宴会开始前4个舞台的台前都挂着帷幕,观众无法看到幕后的场景,音乐和食物的供应与撤出都在2个壁龛中,壁龛后有楼梯上下 。首先,观众面向东边代表空气的舞台,舞台上出现穿有独特服装的东方人和房屋植物等;接着,桌子以难以察觉的速度缓缓右转,面向南向的火之舞台,舞台幕布拉开,出现了火山奇景,演员开始表演,然后幕布合上转向接下来的水之舞台和大地舞台;最后,演出结束大厅恢复成原来的样子,用餐也结束,同行人可以随意在大厅踱步、游玩或舞蹈。

舞台上三棱柱换景的设计,一场表演一般是两套场景,而富顿巴赫的4个舞台以另一种思路给予充分的换景自由,同时4个完全不同主题的舞台将这个时期视觉效果的研究发明都展现得淋漓尽致,空中的场景、火的场景、水的场景以及农业的场景,相较于戏剧场景的表现需求,富顿巴赫的舞台偏向于纯粹视觉效果的表现。

文艺复兴时期舞台空间的艺术并没有局限在剧场的一方之地中。在一些建筑实践中,建筑师运用舞台布景实践的效果处理空间,例如贝尼尼在梵蒂冈与圣彼得大教堂之间设计的连廊,正是运用了舞台空间中的常见做法,将连廊上部的平面宽度变窄、剖面高度变低,使得从连廊下部看到的空间比实际尺度更加深远,同时站在远处的人由于空间比例的变化看起来更加高大,这个设计被大部分人称之为戏剧性空间。空间错觉的营造并不是一时的趣味或时尚,而是由历史中某个问题的提出。因此,无数艺术家建筑师将视线集中于此处,对空间问题和视觉问题长期又深入地研究,建立了一套完整的知识体系,并且为建筑学以及现代视知觉研究的发展提供了养分。

舞台布景作为错觉空间存在的起源及重要载体,为空间问题提供了一个值得思考的视角,即观看的视角。从视觉角度出发的总体设计与从空间组织出发细部设计,舞台的错觉空间由以视觉效果为标准的整体与以景片为构成元素的局部两个层面共同组成,而这一整套的设计逻辑,至今可以在建筑设计、装置设计等领域感受到其充沛的生命力。

图9 “The Schawspilsaal”剖面图与平面图

资料来源:

图1、图3:[意]阿尔贝蒂,《论绘画》[M],胡 ,辛尘译. 南京:江苏教育出版社,2012:20、21;

图4:李道增:《西方戏剧·剧场史》[M],北京:清华大学出版社,1999:148;

图7:塞巴斯蒂亚诺·塞利奥:《塞利奥建筑五书》[M],刘畅,李倩怡,孙闯,译. 北京:中国建筑工业出版社,2014:112、114、116;

图8下图: Barnard Hewitt. 《The Renaissance Stage Documents of Serlio, Sabbattini and Furttenbach》 [M]. translated by Allardyce Nicoll. Florida: University of Miami Press, 1958:193;

文中其余图片均为作者自绘。