识别·感知·映射

——对空间设计基础课程的教学课题探索

汤子馨

姚翔翔

李至惟

1 从“设计基础”向“专业基础”转变

设计基础课程一直以来是艺术设计学科课程结构中的重要组成部分,多数院校通常会在循序渐进的半年到一年时间中完成授课。自从包豪斯开创性的创立基础课程至今,百年来围绕相关课程不同内容的教学实验,以及在教学概念、理论、方法上的诸多讨论层出。基础课程也一直受到设计教育界的关注,在(艺术)设计学科中的教学程序里具有一定的先行性;它更注重学生专业潜能和素质的激发与训练,对创造意识塑造有一定的开发性效应[1]。

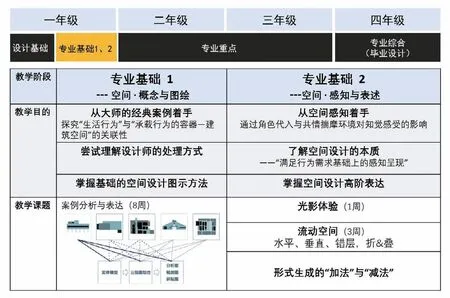

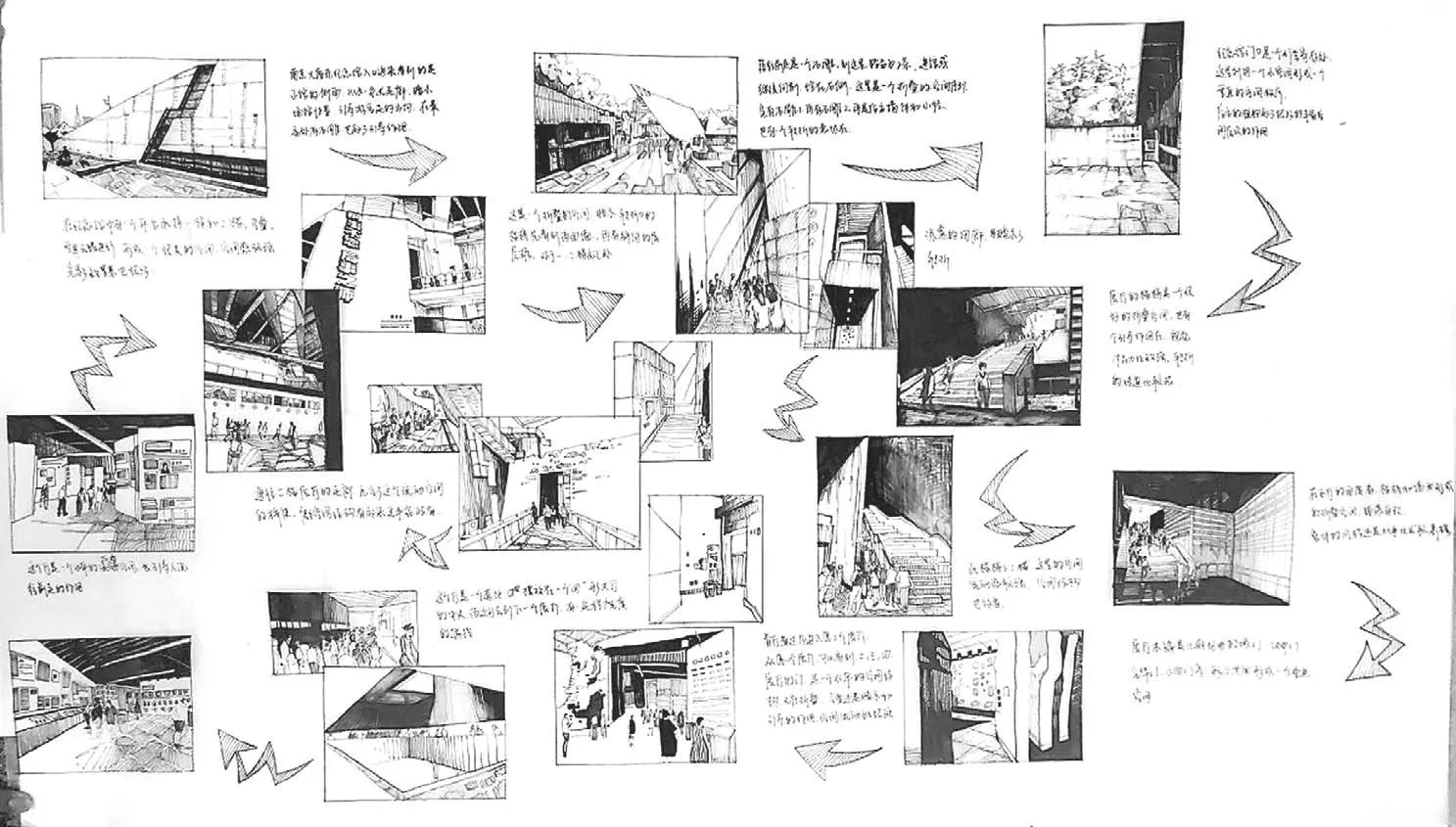

图1 专业基础空间设计总体课程结构

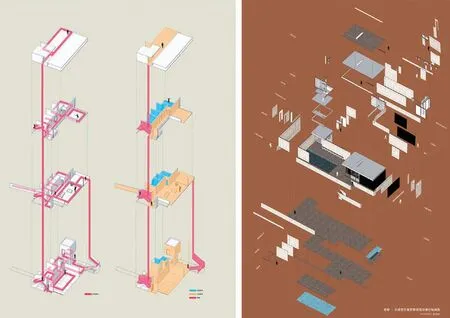

图2 空间模型制作

图3 图绘呈现

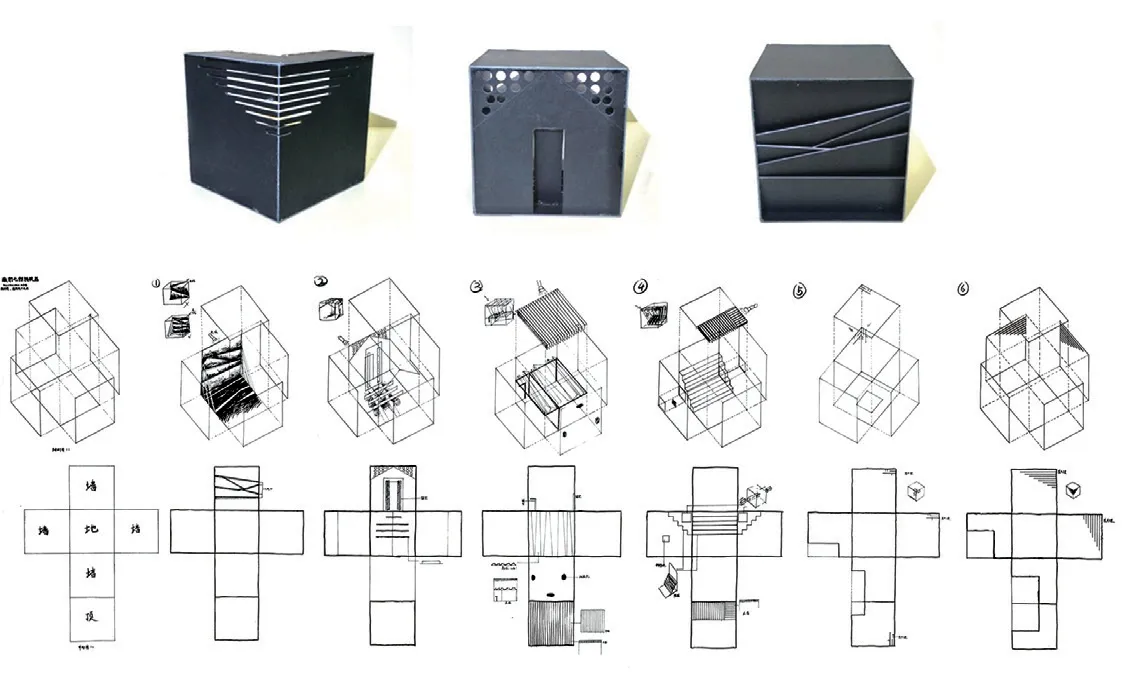

图4 光影捕捉器模型与解析草图

长期以来,南京艺术学院环境设计专业(分为室内和景观设计方向)的学生在接受了一整年不细分专业方向的设计基础课程后,会直接进入大二专业重点课程的学习课中。学生接受多样化的设计基础的课题实验教学,思维具有开放性和灵活性。但有部分学生在专业课程的学习过程中,反映出过于注重空间外在装饰元素的堆砌与风格的拼凑,忽略空间感知与行为关系,以及注重形式表现的结果而忽视空间推敲的过程等问题。这一现象并非个别,对于重形式而忽视其他设计相关问题的普遍现象,已经有院校开始做出调整与尝试。“空间概念”启发式教学模式[2]、“空间与行为互动”[3]、"整体性设计"思维培养[4]等概念或教学方法的提出都回应了培养空间意识等能力的重要性。

面对美院背景的学生,他们一方面有敏锐的视觉洞察力和造型能力;另一方面其理性思维和逻辑思维相对欠缺,系教学组也一直在进行相关探索与尝试[5]。在基础课题的设计上,由“设计基础”向“专业基础”转变,即学生在大一完成上半学期设计基础的课程后,将下半学期原本的“设计基础”课程有针对性地改进为以建筑设计基础为导向的“专业基础”课程,着力提升学生的空间思维能力。希冀专业基础课程能起到承上启下的作用,承上是对前期设计基础课程的吸收与致用,启下则是为二年级的环境设计专业课程做好铺垫与衔接。

2 教学框架与课题设计

课程以空间为切入点,围绕空间认知等专业内容,设置一系列基于东方认知习惯,以培养学生空间思维、激发空间认知好奇心而探索空间各属性、特征的综合课题。学生在专业教师理论讲解、示范演示、课堂点评的引导启发下,通过各自擅长的二维或三维技术来探索、描述和交流他们的空间认知和设计想法。

专业基础课程设在大一下半学期教授,分为专业基础1和2两个部分,每部分教学时长均为8周。课题尝试推动学生对空间认知与表达方面可能的现实界限,使其对基础空间问题(包括经典空间认知)以手绘硫酸纸、电脑辅助图、概念模型、视频影片等不限定的表达方法作出回应(图1)。

2.1 专业基础1:空间·概念与图绘”

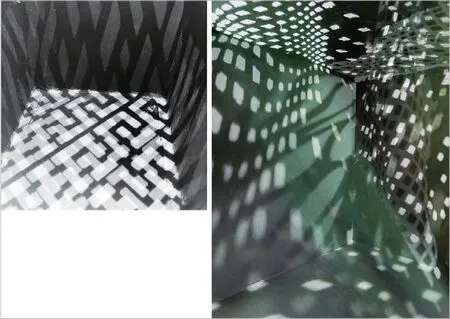

图5 空间光影效果呈现

图6 空间格局速写

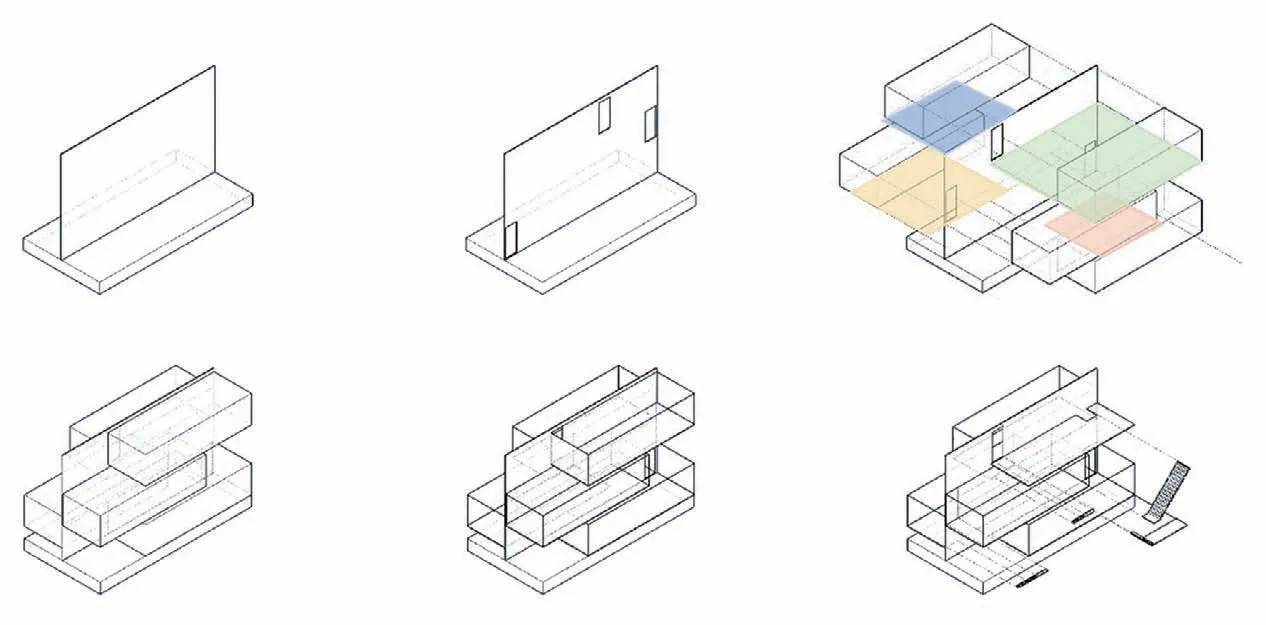

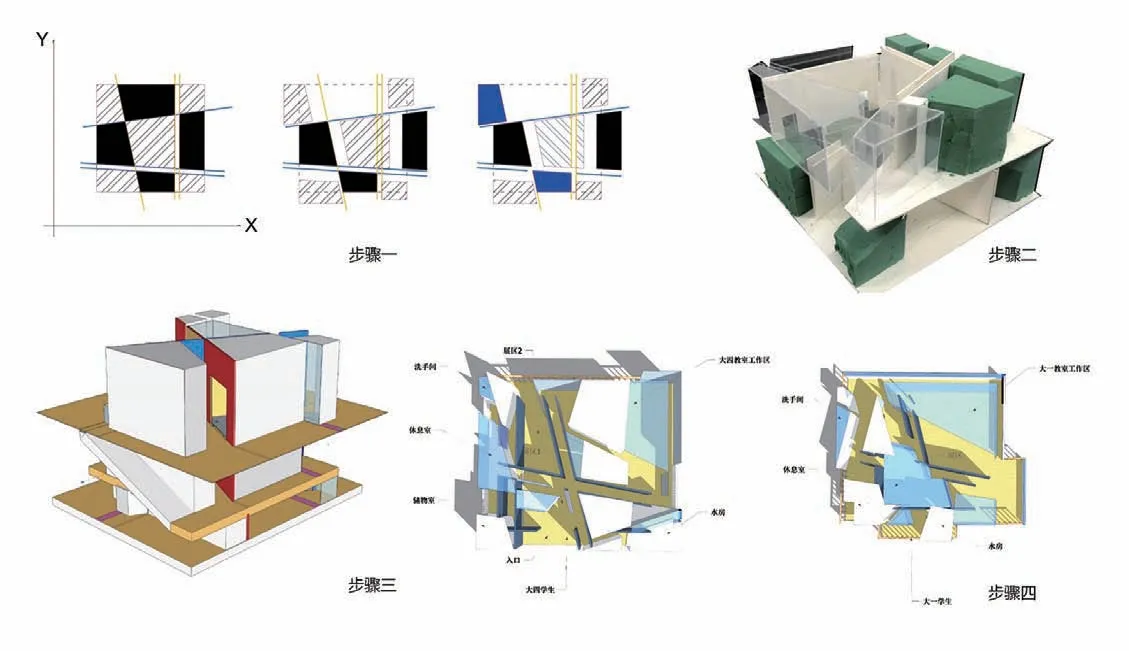

图7 空间推导

图8 “垂直园林”

图9 空间的加法与减法

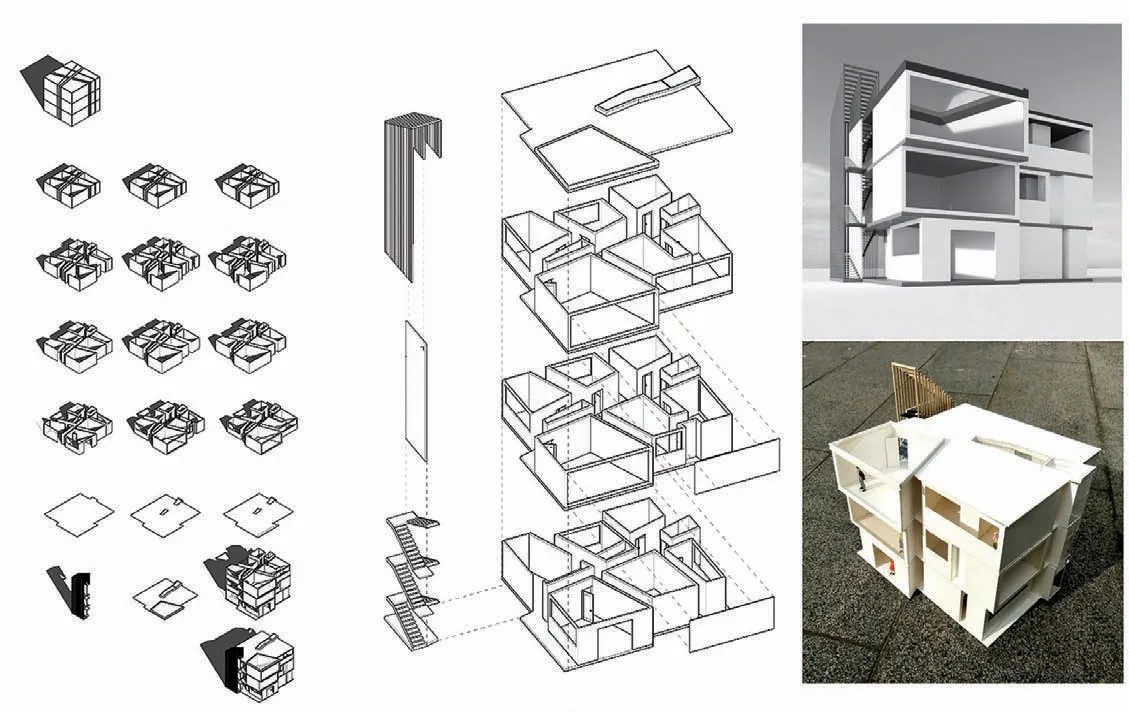

图10 空间演化与模型表现

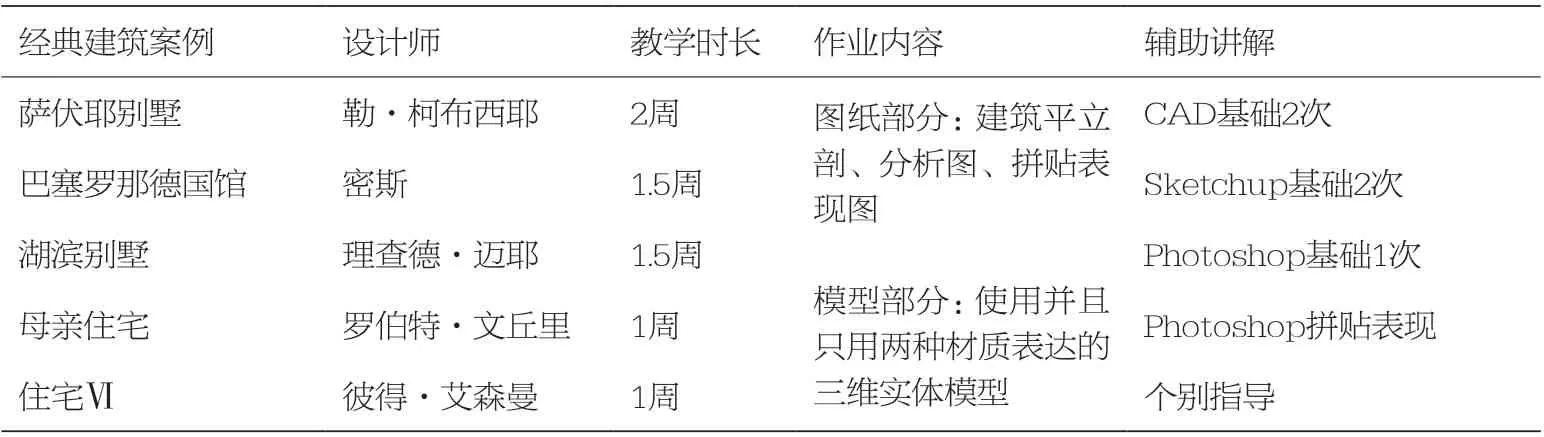

第一部分从建筑师经典案例着手,研究“生活行为”与“承载行为的容器-建筑空间”的关联性,尝试理解设计师的空间处理方式(表1);在“行为-物理属性”研究认识基础上,针对本土文化重感知体验的特性,引导学生进一步关注、思考、强化对相应物理空间“空间感”方面的理解与把握;同时引入空间设计图示概念和基础软件操作,督促学生尝试基础空间设计图示的绘制与模型制作(图2~3)。

2.2 专业基础2:“空间·感知与表述”

基于专业基础1的空间初步认知,专业基础第二部分将空间感知觉体验与营造作为课题关注的重点,从空间和空间感两个概念出发,帮助学生进一步厘清概念,了解空间设计的本质(满足行为需求基础上的感知呈现),设计了3个课题,主题分别为“光影体验”、“流动空间”和“形式生成的加法与减法”。同时,适时介入计算机辅助教学,启发学生探索和发掘空间设计高阶表达的可行手段。

课题一:“我的光影捕捉器”

在教学过程中讲解光线如何影响空间及氛围,要求学生根据讲解案例所呈现的光影感觉,在一系列边长为10cm的立方体黑色卡纸盒子内部模拟对应的光影关系(图4~5)。

课题二:“垂直园林”

①在指定的参观地点体会在流动空间内穿行的感受,用草图把过程速写式记录下来(图6)。

②将参观过程随机分成4~5段,选择典型感受,使得每段空间主题明确,形成4~5个“主题区”。

③在500mm×1000mm的底板中缝处竖立一面高600mm的“墙”;给定单块面积不大于250mm×700mm的水平“楼板”4~5块,将他们“挂”在“墙”的两侧,分别对应上一步中的空间“主题区”;制作透明或不透明立方体块若干以及宽不大于300mm、高度50~120mm的透或半透“矮墙”,作为“隔景”、“障景”、“分景”、“框景”的材料(图7)。

④按照2、3两个步骤的体会和归纳,结合传统园林景观处理手法,运用第4步制作好的构件,发挥创意,将建筑空间感受表达在自己的“垂直园林”里(图8)。

课题三:“既简单又复杂的空间”

①设定立方体边长为180mm,自由“下刀”(XYZ三个轴向各2刀),如此形成3×9个部分。

XY两个轴向上的2×2刀,各选1刀,将其变成间距不大于10mm平行的2刀,得到6面垂直墙。块体自由平移,墙体按需截断或设置洞口和长短。

表1 专业基础1(8周)课题设置安排

②经过上述操作,每人都得到一个“立体抽屉”;研究“抽屉”之间的关系,有意识地设定各部分空间从“开敞”到“封闭”的不同属性;用“挖除”以及围合材料的“透”、“半透”或“不透”加以表达,得到工作草模。

③将两个人的草模有意图地结合起来(允许廊桥连接),根据“加法”原理,形成一个更为丰富的空间模型。

④让学生思考如果有这样一个真实的学习空间,会如何安排1~4年级的学生?将分析的思路在每个人的硫酸纸上徒手表达出来,最终在图形软件里形成可行性方案(图9~10)。

3 体系构建

“设计基础+专业基础”,构成培养模式的前两个阶段。随着信息化时代的到来,设计界产生了许多新名词。这些新概念的产生,新理论的突破所带来的除了思维的冲击,也对设计教育提出了新的问题和挑战。在前期设计基础阶段,如果只讨论纯粹的概念、形式、色彩、构成的话,可能是唯视觉结果的呈现。到了专业基础阶段,更应以培养学生的思维意识、认知意识、空间意识为目标,通过主动的分析与探索,创造与实现来达到意识转化的过程。从而使为什么设计、为谁设计、为什么要这样设计等问题促使学生更加准确地将设计思维或观念转化为设计成果。

3.1 空间意识

专业基础1的课程中,学生通过对案例的分析与解读,对空间的“认知”和“思考”是伴随发生的,对空间的形式语言的观察与分析运用既有对空间形式的初步认知,并且在图绘的同时,突出对行为与空间关系的理解。5个案例的重复循环的分析步骤,既可看作是对不同类型空间的拓展与研究,也可以看作是对空间的的多次实验——也就是说,遵循一定的思维与操作下包含着多次“复制”的逻辑[6]。这一训练是以空间形式为主导,由二维到三维思维意识的转换。这也是空间意识的综合建构,相互循环的思维过程与设计过程。

3.2 感知先行

专业基础2围绕着“感知”作为切入点,对光线的感知呈现一方面激发了学生的兴趣;另一方面使学生开始真正思考光线等因素如何影响空间,踏入空间操作的门槛。彼得 卒姆托把建筑物作为一个纯粹的阴暗体块来设计,而光线则是渗入的一种新体块[7]。对卒姆托来说,光线营造的氛围是属于美学范畴的。

后两个课题,“垂直园林”和“简单又复杂的空间”则更强调感知的体验,前者以西方的空间概念呈现于东方园林的载体上,除了学习流动空间和园林手法的特征,更试图让学生将感知和情绪因素在空间构思中占据重要的位置;后者给空间置入具体功能,使之更为具象化,让学生想象如果自己是使用空间的一份子,来实现体块向实体空间的转化。

3.3 从思考到操作

课题培养学生“从思考到动手”的能力。学生在一定的条件限定下,结合专业基础1的案例所学,锻炼设计构思和图解设计的能力,并反映出独立的建构与创意性。在方案推敲的过程中,学生可能会遇到如何连结空间、如何将功能合理分配等问题,试探并解决问题的过程也是意识转化的过程。在分析推敲的过程中逐步注入理性逻辑的思维,完成设计实践的过程和设计理念的实现;并在各自的想象情境和设计语境之中,可从不同的方面介入和理解,呈现自己对课题的认知和反馈。

在此过程中,学生能从中对空间最基本的围合方式的生成逻辑,以及垂直限定要素如何以不同的组合方式在开放与封闭程度、形状与大小、方向与层次方面影响空间等问题上有更进一步的理解。另外,学生主要通过手工制作模型来创造一个空间,对于没有太多空间设计经验的他们来说,模型能比较直观地在不断的试错过程中能得到比较好的效果。且直觉和观察是空间推敲中的关键因素,在对模型的光影、尺度、感知的推敲中,思考与研究的过程也是学生从物质实体思维到空间关系思维的转变。

4 反思:“设计成为一种思考和研究的过程”

专业基础课程要达到的教学目标不仅仅是设计技能,还包括创造力、设计观、艺术观、思维方式、工作方法等方面。作为一种训练手段,思考和研究的过程本身具有价值。课题既包含了基础的通识教育,也与即将进行的专业课程所需要掌握的知识点对接。

今天空间教育可能面临问题是,学生大多数的创造力,是花在想一个形象的创造力,但这种创造力没有导向对空间关系的理解。“按比例的模型和其他的三维表现方式有助于我们去形成画面,但是无论怎样实际的加以暗示,它只能是一个抽象的概念,剥夺了所有那些共同塑造我们空间的不可见成分。实际上,三维视怎么成为空间的,在建筑所在的真实世界中该如何体验空间?[8]”当然反过来,形式的表现也很重要,表现不能产生结果,但是能让学生沉浸到对于空间问题的一种认识的思辨中去。

因此,同样是包豪斯的基础课程,构成训练也许无法触及对建筑学教育中更为核心的空间问题,而九宫格训练则强调抽象的形式要素和建筑要素的匹配,通过一个系统内的变化获得形式和空间的多样性[9-10]。不过结构空间形式之外也不应该忽视对学生的感知,对意象的捕捉能力培养的平衡。

课程以空间作为载体,对学生进行了一次从观察到思考再到设计表达的完整过程的训练。在这一过程中,需要关注的也不仅是空间塑造能力的训练,造型求异的思维,而是观察空间的方法、认知空间的语法、呈现空间的做法的综合。作为基础课和专业课的衔接课程,在训练中不但是对空间的呈现,更反映学生对形式的创造、对材料的感知、对设计的理解、对未知的探究。

资料来源:

文中所有图片来源均为学院学生作业。