夏家店下层文化城址规模一等级与空间特征研究*

—— 以内蒙古赤峰市敖汉旗地区为例

宋 晋 张玉坤 谭立峰 SONG Jin, ZHANG Yukun, TAN Lifeng

0 引言

聚落是人类占据地表的一种具体表现[1],是人类社会与自然环境相互作用的产物,也是一个充满各种变量、时刻处于演化阶段的复杂系统[2]。此前学者们采用各类方法从不同角度开展了对聚落的研究,其中从规模—等级的时空分布规律开展研究被证明是一种有效的方法,尤其在宏观背景下,对大地域范围内聚落规模—等级的考察常常能够反映史前时期聚落形态演化、社会发展进程与人地关系间存在的普遍规律[3]。

关于规模—等级的研究最早见于西方城市地理学领域(也称为位序—规模法则),其规模—等级的划分主要依据特定地域内人口分布数据进行[4]。如1933年克里斯泰勒(Christaller)的研究就证实了城市的规模—等级存在分异性,并认为这种等级差别在空间分布上呈现出相近的规律;贝里(Berry)于1960年对38个城市进行的分析提出了区域城市规模—等级(通常指某类城市人口总量)分布的三种主要模式:首位分布模式、位序—规模分布模式(rank-size rule)和介于前述两者之间的是过渡分布模式[5]。受限于考古发掘精度、范围等众多不确定性因素影响,难以获取准确的人口数据,因此聚落规模-等级的划分一般依据聚落面积进行,即认为面积的大小与聚落的等级和重要程度正相关[6-8]。但受限于聚落遗址保存现状和发掘揭露程度的复杂现实,仅仅依据面积作为单一划分标准存在明显的欠缺[9]。近年来,随着多学科协同研究的深入发展,史前聚落研究吸取了地理学、统计学、信息技术科学等思想和方法,通过引入ArcGIS、SPSS工具[10],为定量化的、科学化的研究史前聚落规模—等级问题提供了多样化的思路(表1)。

城址是聚落的高级形态,属于聚落范畴又高于一般聚落,是史前社会发展到一定阶段的特殊产物,也是国家形成与文明起源的重要标志。学术界专门针对史前城址规模—等级的研究较少,因此本文借鉴了上述多种聚落规模—等级研究方法,并且针对敖汉旗夏家店下层文化城址的特殊情况进行了修正与补充。在以面积和文化层厚度作为基本评价因子的基础上,以城址外围护墙体状况(建造材料、现存长宽高尺寸、围护圈数)、重要附属设施(环壕、马面、角台、城门等)、特色文物遗存(青铜器、玉器、彩绘陶器等礼器)作为辅助评价因子,通过对上述评价因子进行归一化处理,使之均处于0~1的可比较范围内[11],为后续城址规模—等级研究提供基础数据(表2)。

表1 多学科协同的聚落规模—等级研究Tab.1 multidisciplinary collaborative settlement scale-grade research

1 研究区域概况与数据获取

1.1 研究区域概况

距今4000~3500年的夏家店下层文化是我国北方地区的一支早期青铜文化,其主要分布区域在燕山山地、辽西及内蒙古东南部地区[12]。与之前占统治地位的红山文化相比存在一定延续继承关系,但也出现了很多新的特征,诸如石筑墙围护的聚落,鬲、甗、鼎三足陶器,以青铜器为代表的金属制品等,具有鲜明的地域文化特征[13]。尤其是近年来考古成果显示在以内蒙古赤峰市敖汉旗地区为中心的老哈河、教来河、孟克河流域分布有大量夏家店下层文化城址(图1),其突出特点是空间密度高(甚至高于现代村落密度)、呈现一定组团分布模式且在较大城址周围普遍设置夯土或石筑围墙,内部则依功能不同分为居住区、祭祀区、手工业区等,房屋数量数十至上百不等且多为半地穴或地上式石圆形建筑[14]。据此部分学者研究认为此类城址基本具备了“城市雏形”[15-17]。但是值得注意的是,有相当一部分以石为主要材料的城址分布在地势险峻、远离河流水源、难以开展大规模农业生产活动的中高海拔山岗台地,具备极强的防御特征[18],与中原地区同时期(龙山文化~二里头文化)主要以土为材料建筑围墙和房屋、靠近水源与平坦肥沃耕地的城址存在诸多明显空间分布差异,某些方面甚至可以说是完全相异的另一套史前人类聚居体系,亟待整理分析并填补学科研究欠缺。因此,本文以夏家店下层文化分布核心区内蒙古赤峰市敖汉旗为例,对其城址规模—等级、空间分布及其结构特征进行定量化研究,为全面揭示中国史前城市发展脉络乃至国家起源、文明形态等问题提供重要依据。

表2 城址规模—等级评价因子Tab.2 scale-grade city sites evaluation factors

图1 研究区城址分布图Fig.1 distribution of the city sites

1.2 数据获取

本研究采用的敖汉旗地区夏家店下层文化城址数据选取自第二、三次全国文物普查、内蒙古文物地图集、考古地图集、各类考古发掘报告以及公开发表的论文等资料,使用 Excel将其转化成地理坐标后,导入ArcGIS地理信息系统建立敖汉旗地区夏家店下层文化城址数据库。最终共采集整理夏家店下层城址1 332处,其中石城址450处、土城址882处;此外,本研究中数字高程模型(DEM)数据来源于SRTM(shuttle radar topography mission)4.1,分辨率精度为30 m;地貌、水系数据均来源于《内蒙古自治区农业资源与农业区划地图集》,比例尺均为1:150万,均经扫描、配准、裁切、矢量化等数据处理。

2 城址规模—等级划分

将按照城址规模—等级评价因子整理后的数据导入SPSS软件进行分析,结果显示敖汉旗地区夏家店下层文化城址存在4级城址规模—等级划分,可分为特大型城址、大型城址、中型城址和小型城址(图2)。其中特大型城址1处,为敖汉旗下洼镇东敖包吐南城址,选址于山顶依山势分为二层台面,周围石墙环绕,面积达30 万平方米,北侧和东侧为居住区,暴露有较多的灰坑和房址,地表遗物十分丰富,有绳纹陶器口沿、磨光陶鬲、鬲足、石器等,文化堆积层高达厚6 m;大型城址14处,最大面积16万平方米,最小面积10万平方米,平均面积12.21万平方米。其中石城址4处,土城址10处,比较有代表性的是位于敖汉旗萨力巴乡的城子山城址(图3),该城址2001年被评为全国第五批重点文物保护单位。城址主体位于主峰顶部,核心区面积15万平方米,平面呈不规则的“亚”字形,周边有高约2 m的石砌围墙。整体布局可分为中心及东、南、西、北5个区域,内部房址、祭坛保存完好。同时在城子山周边共发现十余处小型祭祀遗址,均分布在各自山梁顶端,共同组成了“目前国内发现规模最大、祭坛最多的夏家店下层文化中心城址和祭祀遗址”[19];中型城址181处,最大面积9万平方米,最小面积2万平方米,平均面积3.23万平方米;小型城址1 136处,最大面积1.96万平方米,最小面积40/㎡,平均面积0.48万平方米。同时,经过比较可以发现特大型城址面积为大型城址平均面积的2.46倍,大型城址平均面积为中型城址的3.78倍,小型城址的25.44倍(表3)。以上数据体现了不同规模—等级城址之间的巨大差异,在一定程度上说明了夏家店下层文化城址的分化程度。

图2 城址规模—等级空间分布Fig.2 spatial distribution of scale-grade city sites

图3 城子山石城Fig.3 Chengzishan Stone City site

通过数据对数转换(图4)可以看出明显的等级分化特点,表现为规模—等级与数量成反比关系,城址数量随等级降低而增加,呈金字塔形分布规律。低等级的城址(小型城址)数量最多,在研究区域中约占85%,为构成夏家店下层文化城址的基础,且多数围绕等级稍高的中型城址集中分布于研究区南部地区;高等级城址数量占比很少,多在地势平坦开阔的北部地区聚集,相互间的距离较大,分布密度远小于低等级城址,呈现高等级城址集中分布的空间趋势。

另外,城址规模—等级分布模式经计算为凸曲线(图5),呈现出过渡分布模式,表明在大量高、低等级城址间缺少一定数量中间等级的城址,预示着当时的社会组织处于未达到类似国家的复杂政权组织阶段的“过渡”或“萌芽”时期。

表3 夏家店下层文化城址规模—等级Tab.3 scale-grade city sites of Lower Xiajiadian culture

图4 不同规模—等级城址数量分布Fig.4 the number of different scale-grade city sites

图5 城址规模—等级分布模式Fig.5 scale-grade distribution pattern of city sites

3 城址规模等级空间特征研究

城址的空间特征是社会组织关系与空间功能的物质体现,是空间与社会文化、生产与生活方式相结合的产物[20]。对不同规模—等级城址群空间分布与结构特征进行研究,可以进一步明确城址间相互关联与隶属关系,进而探究特定空间特征背后的形成与影响因素。

3.1 空间分布特征

不同规模—等级城址在地理环境中的空间分布是掌握其社会组织与等级分化的重要途径[21]。利用ArcGIS的空间分析工具统计敖汉旗地区夏家店下层文化城址的分布海拔高度与地貌类型等数据(表5),可得特大型城址东敖包吐南城址位于低海拔台地,海拔高度426 m;14处大型城址中,包括1处山地城址,9处丘陵城址和3处台地城址,海拔高度最高855 m,最低438 m,平均602.5 m;中型城址包括40处台地城址,46处丘陵城址,39处山地城址和6处平原城址,海拔高度最高909 m,最低415 m,平均590 m;小型城址包括196处台地城址,424处山地城址,352处丘陵城址和12处平原城址,海拔高度最高1 700 m,最低30.5 m,平均629.1 m;高等级城址普遍选址于相对适中的海拔与地貌环境,既便于开展生产、生活,又具备一定的防御能力,且大型石城址选址一般高于同等级土城址。而随着等级的降低,城址选址范围随之宽泛,尤其是小型城址的选址更加自由,有些修筑在整个城址群中较高山丘的顶部,起到瞭望与通讯的作用。

表4 不同等级城址空间分布特征Tab.4 spatial distribution characteristics of different scale-grade city sites

图6 不同规模—等级城址群空间结构类型Fig.6 spatial structure characteristics of city sites groups with different scale-grade

3.2 空间结构特征

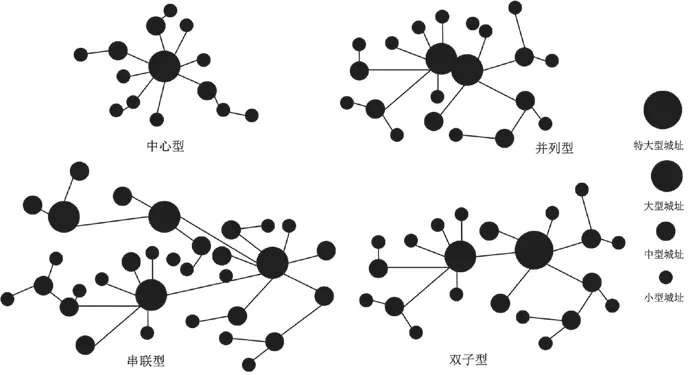

城址群空间结构是社会组织与空间功能的结构性体现,是人类聚居空间与特定自然环境和生产、生活方式相结合的产物。通过对城址群空间结构进行分析,可以将其归结为“中心型”“并列型”“串联型”“双子型”四种结构类型(图6)。第一种类型为“双子型”,主要有白庙山—艮兑营、西仓村、东敖包吐南共3个城址群,主要特征是以两个间距10~20 km的特大、大型城址相对分布遥相呼应,中、小型城址交替环绕拱卫,或成近似直线形态分布于河流水系两岸台地,或各据顶峰相对而立;第二种类型为“中心型”,如北沟北城址群,主要表现为低等级城址围绕高等级聚落呈环状分布,其中主要包括小型环绕中型城址,也包括少量中型环绕大型城址分布;第三种类型为“并列型”,如赵宝沟南和冯家台村南2个城址群,主要特征是以毗邻分布的两个大型城址为中心,通常一个位于山顶,另一个位于较重要的地形要冲(群体内部容易进出的关口位置),其余低等级城址在其周边地势相对平坦处成发散性分布,以实现对生存环境的最大化占有;第四种类型为“串联型”,如城子山城址群,表现为数个大型聚落集中分布于偏心位置,低等级城址则主要分布于高等级城址距离较远的一侧,整体呈现有一定重点朝向的扇形。

综合来看,城址群空间结构受到自然环境(地形地貌、河流水系)和社会环境(社会组织、文化信仰)的多重影响。“中心型”空间结构主要分布于七老图山和努尔鲁虎山间区域,地势平坦、水源丰富、生存环境优良,不同等级城址围绕大型城址高密度均匀分布;“并列型”空间结构在研究区域内分布较多,某种程度上与辽西地区自白音长汗兴隆洼遗址[22]就普遍存在的所谓“双生聚落”有一定渊源,部分学者推测其出现原因是生业差异或等级分化所致[23]。其扼守险阻的选址分布体现出强烈的防御功能,预示了当时社会生活的紧张程度;“串联型”空间结构主要由位于老哈河东岸的杨杖子南沟、老道沟、大眼泉、城子山4座高 等级城址组成,处于核心的是居于群体最高处的城子山城址,其突出的社会属性— —祭祀功能[24]成为统合其他各等级城址的关键;“双子型”空间结构在研究区域内分布最广,受地形地貌因素和水系分布影响较大,其大型城址中往往其一为土筑城址分布于水热条件良好的河谷两岸丘陵地区,另一为垒石城址分布于地势险要之处,推测两者具备不同的功能,如分别作为平常居住和战时防御之用。

4 结论

本文综合运用聚落考古学方法结合SPSS、GIS分析技术,初步揭示出内蒙古赤峰市敖汉旗地区夏家店下层文化城址规模—等级与宏观空间特征,丰富了史前城址的研究方法,得出的主要有以下结论。

第一,敖汉旗地区夏家店下层文化城址可以分为四个不同规模—等级:特大型、大型、中型、小型。高等级(特大、大型)城址较少而低等级(中、小型)城址占绝对多数,呈金字塔式数量分布。高、低等级城址间差异明显,其集聚性特征体现出存在一定宏观规划控制因素,处于未达到类似国家般复杂集权社会的所谓“过渡形态”。

第二,从不同规模—等级城址空间分布来看,表面密集散乱但内部有清晰的布局逻辑,表现在高等级城址均位于海拔相对适中、环境条件宽裕、易守难攻的区域,在整体分散的同时呈现出部分特大、大型城址相互紧邻成组分布的趋势。从高等级到低等级城址逐渐增大的分布密度和海拔高度预示出夏家店下层文化的社会发展程度。

第三,夏家店下层文化不同规模—等级城址群可以分为“中心型”“并列型”“串联型”“双子型”四种空间结构类型,其共性是均与当时的自然环境和社会组织结构紧密结合,以高等级城址为核心、低等级城址层层环绕的复杂空间结构。