高质量协商如何达成:在要素-程序-规则中发展协商系统

——兼对5个农村社区协商实验的评量

张大维

(华中师范大学 中国农村研究院、政治科学高等研究院,湖北 武汉 430079)

一、问题的提出

“十四五”时期我国进入了新发展阶段,这就需要有新发展理念。党的十九届五中全会的一个重要判断是,我国已转向“高质量发展阶段,制度优势显著,治理效能提升”,但“社会治理还有弱项”。在这种背景下,全会提出要“完善社会治理体系”,特别是“基层治理水平明显提高”,尤其强调要“完善基层民主协商制度”,将其与“健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系”和“实现政府治理同社会调节、居民自治良性互动”并列表述①,使得基层民主协商成为三大主体良性互动和建设社会治理共同体的有效衔接工具。落实到基层社区,则体现为如何增强社区治理的效能和实效;就民主协商手段而言,则是如何提升社区协商治理水平,即厘清什么是好的协商或高质量协商,其条件和标准如何,怎样评量和发展协商的问题。

这个话题之所以重要,还因为即将在全国开展的大规模社区议事协商实验与之直接相关。2020年10月,民政部办公厅印发了《关于开展村级议事协商创新实验的通知》,指出“为引导各地进一步丰富村民议事协商形式,增强村级议事协商的可操作性和规范性……计划于2021年和2022年分两批指导1000个左右的行政村试点开展村级议事协商创新实验,为各地推进村级议事协商制度化、规范化和程序化提供可复制可推广的经验”②。基于此,结合相关理论对我国已有社区协商实践样板进行总结,归纳出高质量或好的社区协商具备的条件和标准,能够为全国范围的议事协商实验提供借鉴,从而发展协商以提高社区治理效能。

然而,要辨识什么是好的或高质量协商以发展协商,首先要厘清好的或高质量协商的标准,以及如何应用这些标准以评量我国农村社区协商处于怎样的水平,从而为我国下一步发展协商系统提供建议。本文将结合国际已有研究,并在对5个首批全国农村社区治理实验区的社区协商案例调查分析基础上来回答以上问题。

二、协商标准与质量评估文献综述

已有关于民主协商的好坏标准和质量评估的研究不多,国内关于此领域的研究则更少,国际上的相关研究主要集中在以下六个方面。第一,阐释民主协商的好处和条件。约·埃尔斯特(Jon Elster)曾在《协商民主》一书中对收录的多篇关于协商民主好处和条件分析的论文进行总结,将其归纳为九个方面③。第二,测量协商质量的指数方法。大卫·埃斯特伦德(David Estlund)和海伦·兰德摩尔(Hélène Landemore)等人在已有研究基础上总结了两种方法:一种方法是测量协商的结果实质,如詹姆斯·菲什金(James Fishkin)提出的协商民意测验④;另一种方法是测量协商的程序属性⑤,如马克·R·斯坦伯格(Marco R. Steenbergen)和安德烈·巴赫泰格(André Bächtiger)等人提出的话语质量指数(DQI)⑥,西蒙·尼迈耶(Simon Niemeyer)和约翰·S.德雷泽克(John S. Dryzek)等人提出的主体间一致性指数⑦,多米尼克·怀斯(Dominik Wyss)、西蒙·贝斯特(Simon Beste)和巴赫泰格提出的认知复杂性指数⑧,亨里克·弗里伯格-费尔罗斯(Henrik Friberg-Fernros)和约翰·卡尔森·沙弗(Johan Karlsson Schaffer)提出的结论支持性指数⑨。近来,马克·贝维尔(Mark Bevir)和昆兰·鲍曼(Quinlan Bowman)又提出了测量协商质量的三种定性评估方法,包括言语分析、民族志和个案比较研究等⑩。第三,区分协商的直接间接标准。詹妮弗·斯特默-加利(Jennifer Stromer-Galley)介绍了一种内容分析法来设计协商标准,针对协商中的言语行为开发了一个编码方案,用于测量面对面和在线群体中政治协商的质量。之后,其又与劳拉·布莱克(Laura W. Black)、斯蒂芬妮·伯克哈特(Stephanie Burkhalter)、约翰·加斯蒂尔(John Gastil)共同提出了协商民主研究需要“从理论向测量转向”,总结了分析和测量群体协商的方法,分为直接测量和间接测量两种,直接测量包括微观分析方法、宏观分析方法、讨论分析模型、参与者评估模型、案例研究整合模型五种;间接测量则是通过选择协商过程的前因和后果等指标来间接测量协商质量。第四,建构协商系统的间接指标。保罗·夸克(Paul Quirk)、威廉·本迪克斯(William Bendix)和巴赫泰格认为“测量协商是一种挑战”,指出直观的测量方法是根据参与者所能获得的信息,规范地评估所讨论的内容和最终的决定,这种测量协商能力或认知表现是不容易的。为了克服这种局限性,一些学者创造了间接测量方法,例如,卡罗琳娜·M.米勒维奇(Karolina M. Milewicz)和罗伯特·E. 古丁(Robert E. Goodin)采用了各种量化代理、相关认知绩效等指标,包括协商资源(如工作人员、场所环境)、辩论时间长度、参与协商人数、意见修改数量、听证会的次数、信息传播程度等可观察到的协商活动。第五,评判好的协商的条件标准。简·曼斯布里奇(Jane Mansbridge)从最低限度要求界定协商的意义上阐述了协商系统的功能和不断演化的好的协商标准,梳理出好的协商包括11个标准,后又与巴赫泰格、德雷泽克、马克·E.沃伦(Mark E.Warren)一起将好的协商系统标准浓缩为9个指标。第六,厘清协商系统的要素条件。佟德志等从协商系统的构成要素视角介绍了微观协商、宏观协商,以及各自所具有的规模、形式、规范、场所、层次等要素条件;从分析框架视角介绍了德雷泽克的协商系统六要素框架和约翰·帕金森(John Parkinson)协商系统六要素框架。笔者曾对国际上较具影响的协商民主研究成果,从八个维度总结了构成一个高质量的协商系统具备的要素和条件。

总体来看,这些研究主要还是规范性分析,或是在其他协商主题研究下零散的先验性总结和理性化建构,并没有将高质量的协商标准及其评量作为一个主题展开系统梳理和实证研究。研究中不仅少有国际上实践案例的剖析,也少有关注中国的实践,更没有从作为协商民主理论最新标识的协商系统理论视角来建构好的协商标准体系,以及探索中国社区协商议事的样板经验和发展协商的方案。

三、高质量协商的标准演进与共识

协商有好坏和高低之分,好的协商即高质量协商也有通约标准。协商民主无论在什么时代都有标准,即便是在早期,作为第一个赋予协商民主现代阐释的哲学家卢梭就表达了协商辩论所需要的公正、平等和自由但必须维护社会稳定的最低标准。20世纪,尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)等理论家虽然关于协商民主的观点存在差异,但共同之处在于,参与投票的人在投票前必须根据证据进行协商,而辩论应该以争论各方的证据为依据并加以平衡,还应该是文明和重复的,以便让所有人都听到。其后又将其概括为好协商的五个标准,即正当合理性、共同良好取向、尊重、建设性政治、平等参与,朱尔格·施泰纳(Jurg Steiner)等人还将其整合成了一个话语质量指数以衡量立法协商的质量。由于这些标准是基于包容、相互尊重的对话沟通方式,且具有交换理由并达成共识的本源特点,巴赫泰格等人则将其称为“一类”协商标准。1996年,阿米·古特曼(Amy Gutmann)和丹尼斯·汤普森(Dennis Thompson)则阐明了立法机构和其他公共论坛的三项基本协商原则:互惠、公开和问责,并在后来的《民主与分歧》一书中强调了这三大标准。

良好协商的标准在过去二十余年中已经发生演变。在许多方面,其已远离了20世纪后期哈贝马斯、古特曼、汤普森等提出的“一类”标准。尤其是1999年曼斯布里奇提出协商系统理论后,实质是扩展了实践推理的概念,将公民彼此平等对待,这样更容易形成高质量的协商实效。2000年,塔利·门德尔伯格(Tali Mendelberg)和约翰·奥莱斯克(John Oleske)在综合各种协商政治和参与民主理论家的观点后提炼出绘制和识别协商质量的系统标准:第一,“会议是公开的”和“公民是集体反映和决定而不是个人”的宣传图;第二,“公民有平等的参与机会”的通达图;第三,“决定取决于争论,而不是强制权力”的去权图;第四,“公民完全知情”的理性图;第五,“考虑所有替代办法”的互惠图;第六,“协商是一个持续的过程,参与者支持负责”的问责图;第七,“争论是基于一般原则和对共同利益的呼吁,而不是专门为了自身利益”的共识图。曼斯布里奇在综合了以上广泛的协商政治理论,并吸纳了乔舒亚·科恩(Joshua Cohen)在《协商与民主合法性》中关于好的协商特质的描述,提出了好的协商的七个共同标准:(1)平等的机会,代表不同意见的人士出席;(2)公开性,参与者提供公开的可接受的理由;(3)互惠性,开放的思想和彼此受益;(4)合理性,深思熟虑的辩论但不一定是冷静的讨论;(5)摆脱权力的自由,防止社会不平等影响协商内容;(6)问责制,参与者对选民或被代表者负责;(7)关注共识或共同点,专注于团结和共同利益的目标。协商民主理论在系统转向后,这些标准又逐步集中为曼斯布里奇等人称之为“经典”协商标准的四个方面:第一,将协商作为一种交流方式;第二,将协商视为体制上的分配;第三,强调协商分配中的信任和权威问题;第四,将协商框架从个人效应转变为集体效应。古丁也曾指出:“关于什么是‘好’协商的标准,似乎存在着令人印象深刻的广泛学术共识”,他将这些共识性标准总结为公开参与、主张的正当性和有效性要求,对共同利益的考虑、尊重,旨在达成理性激励的共识和真实性等。另外,约翰·加斯蒂尔(John Gastil)则从一种理想的协商对话具备的内涵和特征出发,按照分析过程和社交过程将协商系统概括为九个特征,认为只有用这种一致标准进行数据搜集,并对其进行系统分析才能推导出高质量协商的解决方案。

近十年来,国际学界对好的协商的质量标准研究趋向明晰。例如,詹姆斯·菲什金(James Fishkin)于2009年首次提出,又于2018年完善了衡量协商系统质量的标准,笔者曾将其概括为信息、实质性平衡、多样性、自觉性、公平考量等五要素,以及分别呈现的接触程度、回应程度、代表程度、权衡程度、考虑程度等可以辨识其类型和质量。德雷泽克指出,一个好的协商系统需要6个要素标准。概括起来,涉及公共空间及其开放性、授权空间及其灵活性、传播及其连接性、问责制及其回应性、元协商及其组织性、决断力及其自主性。帕金森于2010年提出,又于2019年与巴赫泰格在新著《绘制与测量协商:趋向一种新的协商质量》中进一步探讨了协商系统的质量问题,主要从协商主体、协商场所、协商实体、传播过程、转化过程、执行过程六个要素和特征去考察。笔者曾从八个视角概括了好的协商系统具备的评量标准:除了菲什金的五要素框架、德雷泽克的六要素模型、巴赫泰格和帕金森的六要素条件外,还包括五种,分别为:曼斯布里奇等人的专家、压力和抗议、政治媒介三要素;帕金森的分工、大规模、制度程序三要素;迈克尔·内布洛(Michael Neblo)和艾弗里·怀特(Avery White)的感知性、可译性、接受性、灵活性四要素;埃德温娜·巴沃萨(Edwina Barvosa)的多样性、内在性、整体性三要素;妮可·库拉托(Nicole Curato)的监督、政党、媒体三要素。在此基础上,笔者还较为直接地探讨了社区协商系统的条件和质量辨识问题。另外,威廉·史密斯(William Smith)从协商系统的边界视角提出的协商系统还具有反思性、尊重性、对话性等也较具影响。2020年《美国政治科学评论》发表的《民主协商的一个正式理论》指出,协商民主通过提供三种不同的正式理论来填补民主理论的空白:着眼当前的讨论、建设性对话和辩论,这实际也指出了好的协商标准。2020年,克里斯蒂娜·拉丰特(Cristina Lafont)在最新引起学界关注的《没有捷径的民主:协商民主的参与性概念》中认为,参与式民主倡导者主要关切公民投入协商的质量,而不仅仅是数量。参与性民主协商概念必须具备:一是确定公民参与形成政治进程的所有相关方式,二是阐明改进民主体制和实践的建议,三是为所有公民提供平等和有效的参与形成政治决策的机会。而2020年加斯提尔在新著《希望民主:公民如何将理性带回政治》一书中,梳理了近代世界各国协商实践的时间表,提出“政治生活的协商转型”趋向,认为协商民主不仅需要传统的公正、理性、公共空间三要素,还需要考察正式与非正式制度下的协商类型,其需要更宽容的评量标准。其实,包容性作为好的协商的主要标识常常被忽视,近来在建设高质量的协商治理背景下才重新将其找了回来。

由此看来,好的协商标准是不断演进的。曼斯布里奇在2015年的总结是标志性的,她将其概括为11个标准,其中,只有尊重和不受权力干扰2个标准保留未变,其他的经典标准已经被完善或修订,依次是对理性、共识、趋善、平等、包容、问责、透明、真诚等8个经典标准的拓展和具体化。另外,增加了认知价值实质性平衡的新标准。西蒙·钱伯斯(Simone Chambers)认为,“第一代或一类协商民主”理论都相当概括地把协商与高质量的辩论或理性化的批判结合起来,注重共同利益、相互尊重和协商一致。发展中的争论使得协商民主学者引入了不同类型的协商实验,并开始形成了“第二代或二类协商民主”理念。例如,“理性”回应增加了“适当考虑背景”的标准;还如,“平等”交流需要叙述、修辞等更情感化的表达和多样性风格。2018年,曼斯布里奇等四位领军人物将好的协商进一步归纳为尊重、去权、平等、理性、共识、趋善、公开、问责、真诚相拓展的9个指标(见表1)。这些指标暂未受到较大挑战,总体成了共识性标准。

在好的协商标准的演变过程中,也呈现了一些特点:第一,相互尊重和摆脱权力影响两个标准没有受到质疑和改变,直接保留了下来。第二,指标的位序略有改变,例如,平等比理性上升了一位以显得更为重要。第三,指标的阐释更加多样性和丰富化,不局限于字面意涵。第四,指标的表述更加具体性和弹性化,增加了灵活度。总体来看,第二代吸纳了第一代高度凝练的核心标准,更多地体现了包容性、多元化和深思熟虑,在拓展的基础上使多元化的标准逐步走向稳定性和趋同化,并趋向达成共识。

四、农村社区协商实验样板案例

这些共识性规则标准是否能运用于中国实践,是否能完整评量我国的社区协商实际,还得从样板案例中考察。2017年12月,民政部确认48个首批全国农村社区治理实验区,实验时间从2018年初至2021年初,为期3年。2019年底到2020年初,民政部组织专家对实验区进行中期评估,其中唯一列出需要单独考察的项目就是,在每个实验区都要考察观摩一个社区协商议事现场,并进行详细的记录分析。本文所使用的5个案例,则是笔者对其进行的深入调查。5个不同类型的协商案例分别来自安徽和河南的5个实验区,虽然实验主题不一样,但共同的是在达成主题时,都需要探索形成较为成熟的协商议事经验或模式,也就是能成为被学习的“样板”。为了便于对5个协商样板进行比较,以下将按照民政部评估方案要求考察的一般流程“提出议题-确定议题-组织协商-结果运用-协商监督和参与情况”,以及重点事项“协商内容、协商主体、协商形式、协商程序、协商成果”等来呈现案例,即按照协商议事的一般过程、话语出场的先后顺序和协商过程的要点节点来呈现案例。

案例1:天长市向阳社区(集镇中心社区)沟渠硬化协商。就高标准农田改造中涉及3个居民组的沟渠硬化问题,高庄、浮山、祝庄居民组长联合本组居民向社区党总支口头提出议题,根据是否事关多人利益由党总支书记与支委商量决定议题。由社区书记主持在高庄居民家中开展协商,各类代表20人参加,经过充分协商达成一致记录待办。

主要过程和议事要点:主持人宣布协商议事开始,并讲明相关规则,随后展开协商。浮山组组长:沟渠硬化,关键问题是资金,希望政府能够解决资金问题。高庄组会计:高标准农田改造是执行中央政策,关键是村民贫富有差距,硬化沟渠时筹钱困难。高庄组组长:农田改造是好事,但改造后小田变大田,下雨难清沟,所以沟渠需硬化。主持人:充分讨论后,大家举手表决。在场参与协商的居民一致同意硬化沟渠,但不愿意出钱。此时,乡镇干部和专业人员发言解释。镇农业办干部:我们尊重村民的意愿,传统的资金支持模式是组-村-镇三级共同出资,我们会争取上级的资金支持,但需层层打报告。镇水利站干部:我们要向镇分管领导汇报,资金需上报申请,但不能保证一定到位。社区法律顾问:高标准农田改造涉及1万亩地,投资1500万,但硬化沟渠的费用不在1500万之内,在资金变更中,要符合村民自治和上报政府程序。主持人:我们尽量不增加群众负担,三级合力筹措资金。但如果国家无法补贴,我们可按家庭经济条件向农户筹资,每个农户出资金额可以不等。村民继续讨论:田亩数量不一,出钱意愿不一,贫富程度不一……主持人:尽量帮大家争取资金支持,但如果有缺口,我们可以进一步协商农户可承担的资金数额,若需每户掏四五十块钱时,还请大家支持。专家提议三种解决方案:一是政府出全资,一致同意;二是政府和居民组分担,因高庄居民组无集体资产,该组组长反对;三是政府不出资,居民组出一部分资金,群众再筹一部分资金,每户50元左右,3人反对。主持人:初步形成结论,下次再议。

案例2:嵩县德福苑社区(搬迁安置社区)环境卫生协商。由几位楼栋长和居民代表提出议题,党支部根据环境卫生整治需要讨论后确定议题。支部书记在社区会议室主持议事,各类代表21人参会,居民代表监督,经协商后达成结果记录待办。

主要过程和议事要点:主持人宣布协商会议开始,并讲明规则后开始议事。议题一是关于楼道卫生清洁,经过居民讨论后主要得出两种意见:村民代表1:楼栋各层卫生都由住户负责;村民代表2:楼道从六楼至一楼的走廊由楼栋居民轮流清扫。在专家讲解协商要点后,居民自行表决,无人对上述提议表达反对,遂转向议题二,即车辆停放问题。在主持人引导下,居民继续就其展开讨论,并再次形成两种意见:一是可在非主干道地带设临时停靠点供所有电动车、摩托车等小型车辆停放;二是无论是小型车辆还是外来社会车辆均可临时停靠路边,但必须得有人监督。此时,主持人提出第三种意见,统一规划车棚和停车位,并得到多数与会者的认可。经专家引导与会代表讨论后,得知社区中有电动车的村民13人,摩托车5人,两种车型都有的4人。居民梳理了各自主要用车需求后再度表决,9人支持前两种意见,15人支持后一种意见,8人三种方案都支持。主持人:根据多数原则通过规划车棚停放车辆的方案,两项议题均得到解决。

案例3:汝州市东营村(城乡结合社区)招商引资协商。某知名食品加工企业计划在村建厂,但由于种种原因未能动工,到会议召开前夕公司决定动工,为消除公司入村障碍,由村党委决定在会议室召开协商会议,各类代表30人参会,由村党委书记主持会议,监委会成员和居民代表参与会议并监督,经协商后达成结果记录待办。

主要过程和议事要点:主持人讲明相关规则后展开议事。主持人:这次会议召开的目的就是给企业入村前与大家打商量,希望大家把诉求和问题都反映给党委,由党委统一和企业进行交涉,这样效果会更好。村民代表1:企业进村后能否帮村里修路?主持人:党委会跟他们协商,目前对方答应修路。村民代表2:我家地距工厂较近,能否利用工厂水电灌溉农地?主持人:先记录在案,会跟工厂协商。村民代表3:村中两条排水渠在建设时堵塞,是否可以挖开疏通?主持人:我和企业沟通过,公司已经提前做了规划。专家引导后,分别就上述三个问题进行了表决:修路问题没有反对意见;水电灌溉问题经表决后有9人反对,多数意见认为此事仅涉及几户人家,且自家并非不能解决;排水渠问题大家一致同意。村民随后继续讨论。村民代表4:我家现在闲置的四亩地是否还能再征收了?主持人:目前征收已结束,后面会再和企业商议。村民代表5:企业能否给村建个沼气池搞发电?主持人:会和企业协商。村民代表6:企业发展好后能否给建蔬菜基地?主持人:将来有能力会再讨论。镇干部对此解释:我们目前还主要针对企业入村的问题进行讨论,看如何帮着大家解决眼前的致富问题。村民代表7:企业入村后能否多招村民进厂打工?主持人:这一问题先前已经解释过,只要符合条件企业都可优先考虑。经表决,上述意见都得到多数村民的支持。主持人:已记录在案,后续会和企业协商争取实现双赢,等进一步通知。

案例4:禹州市寨子社区(全国文明村镇)电网升级协商。由于辖区内水果市场电线私搭乱建现象严重,群众反应强烈,经过四议两公开程序,村两委商量决定议题。党委书记在社区会议室主持召开协商会,各类代表20人参加,监委会成员全程监督,经过充分协商达成一致记录待办。

主要过程和议事要点:主持人介绍了水果市场电网的主要问题后,讲明相关规则并展开议事。党员代表:由于水果市场仅涉及4个村民小组,而农网改造要进行资金投入,剩余7个小组担心这一投入是否会影响群众福利公平分配。在专家引导下,与会代表中有14人也持相同疑虑。主持人:这4个小组电网建设早,电网质量较差,另外7个小组建设晚,电网保障较好,改造只是时间先后问题。集体经济收入充裕,不会影响福利分配。此次电网改造有国家专项资金支持,因而有更多优势。专家对此再进行引导后,所有与会人员对此表示肯定。村民代表:水果市场的电网过去是村民个人投资的,这次电网改造后这7户村民是否能接受?主持人:这一问题确实存在。但目前村两委也做了工作,一是十几年来这几户确实也赚够本,二是我们再和电力部门协商看能否先让他们代管两年,三是老电网已经面临老旧更新问题,需要更换。妇联代表:电网改造要投入多少钱?具体怎么分配?主持人:社区投资不超过5万元,主要是专家技工费用。如能争取立项,专项资金投入1700万。街道干部:目前市场的用电情况很不规范,安全隐患大,且电费过高,因而确需规范。政策都是由点到面铺开的,希望大家有大局观。对此,志愿者代表、水果市场居民代表、社会组织代表均发言赞同。市政府干部:为提升大家的生活品质进行大规模建设,难免会有小牺牲,但这次协商会尽力确保大家得实惠。经过表决,大家一致同意电网改造议题。主持人:已形成结果,希望大家能做好宣传和通知工作。

案例5:西平县陈老庄村(后进转好社区)新建球场协商。为解决垃圾坑问题,村委提议用专项资金将其填平修建足球场。经四议两公开程序,村两委决定由支部书记主持,在村会议室召开会议。各类代表20人参会,村监委会全程监督,经协商后达成结果并现场部署。

主要过程和议事要点:主持人讲明为提升三个村民小组的文化生活,村申请了一笔40万元专项经费,用于垃圾坑填平改造建设足球场,请大家讨论。五组组长:希望能解决好排水问题。志愿者代表1:希望减少对居民出行影响。在专家引导下有14名代表赞同。村民代表:是否还需村民掏钱?足球场得考虑照明和安全设施,且大家对足球需求不高,有健身场所即可。退役军人:是否有必要安装摄像头?足球场仅用填平地三分之一,另外空地是否安装健身器材?残疾人专干:是否有必要建设无障碍通道?九组组长:须考虑村集体费用承担情况。在专家引导下,政府部门回应。镇干部:要一步步来,先把足球场建好,后续我们再筹集资金。党员代表、社区治安主任发言均表示赞同此项提议。志愿者代表2:足球场保洁工作是否在每户20元基础上让临近户再缴纳费用?该提议引起激烈讨论,导致表决未能开展。县民政局干部:建好了足球场,后续资金民政部门会支持,也希望大家积极想办法,但当下是落实眼前问题。驻村第一书记:刚才大家的发言多涉及建好足球场后怎么完善的问题,但目前是要不要把坑填平,希望大家考虑。县政府干部:目前主要是前期建设,后期县里会给大家提供支持。主持人:大家都清楚,村庄能有现在的发展都是靠自己争取来的,希望大家继续努力,把足球场也建设好。经表决,全体一致通过了此项议题。主持人:决议结果将在村委公示栏公示7天。

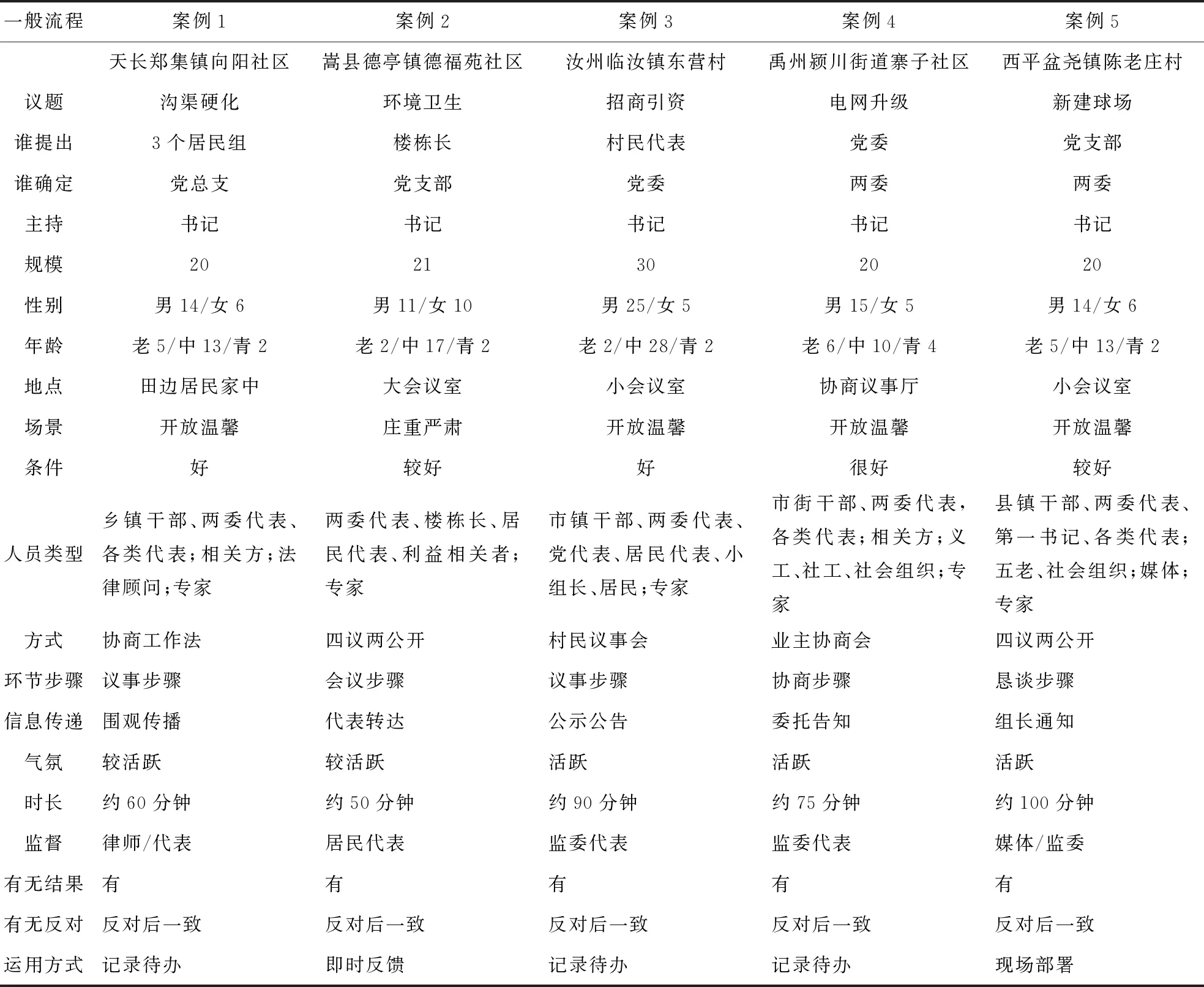

为了进一步比较5个案例,以下将实证素材进行了标准化处理,大致按照协商的一般流程和主要内容进行分项呈现,包括:议题、提出、确定、主持、规模、性别、年龄、地点、场景、条件、人员类型、方式、环节步骤、信息传递、气氛、时长、监督、有无结果、有无反对、运用方式等(见表2)。

五、在要素-程序-规则中评量协商

从协商样板案例来看,9个共识性规则标准在评量好的协商时固然是有用和核心的,构成了高质量协商的重要规则标准,但要运用其测量现代的协商系统和本土的协商实践,仍显得不够,还需要结合协商系统的要素条件和本土实践的程序要求。由此,已有的好的协商的共识性规则标准,还不完全能够测量中国的协商系统实践,一个完整的、高质量的协商系统评量指标体系,还应结合协商系统的国际要件,以及我国的协商实验来总结和拓展。

虽然在上文已经厘清了好的协商具备怎样的规则标准,也呈现了协商实验评估的程序要求和社区协商案例的流程内容,但如何去操作性评价协商系统仍显困难。这些零散的要件和标准放到什么体系中去评量实践,需要建构一个分析框架。

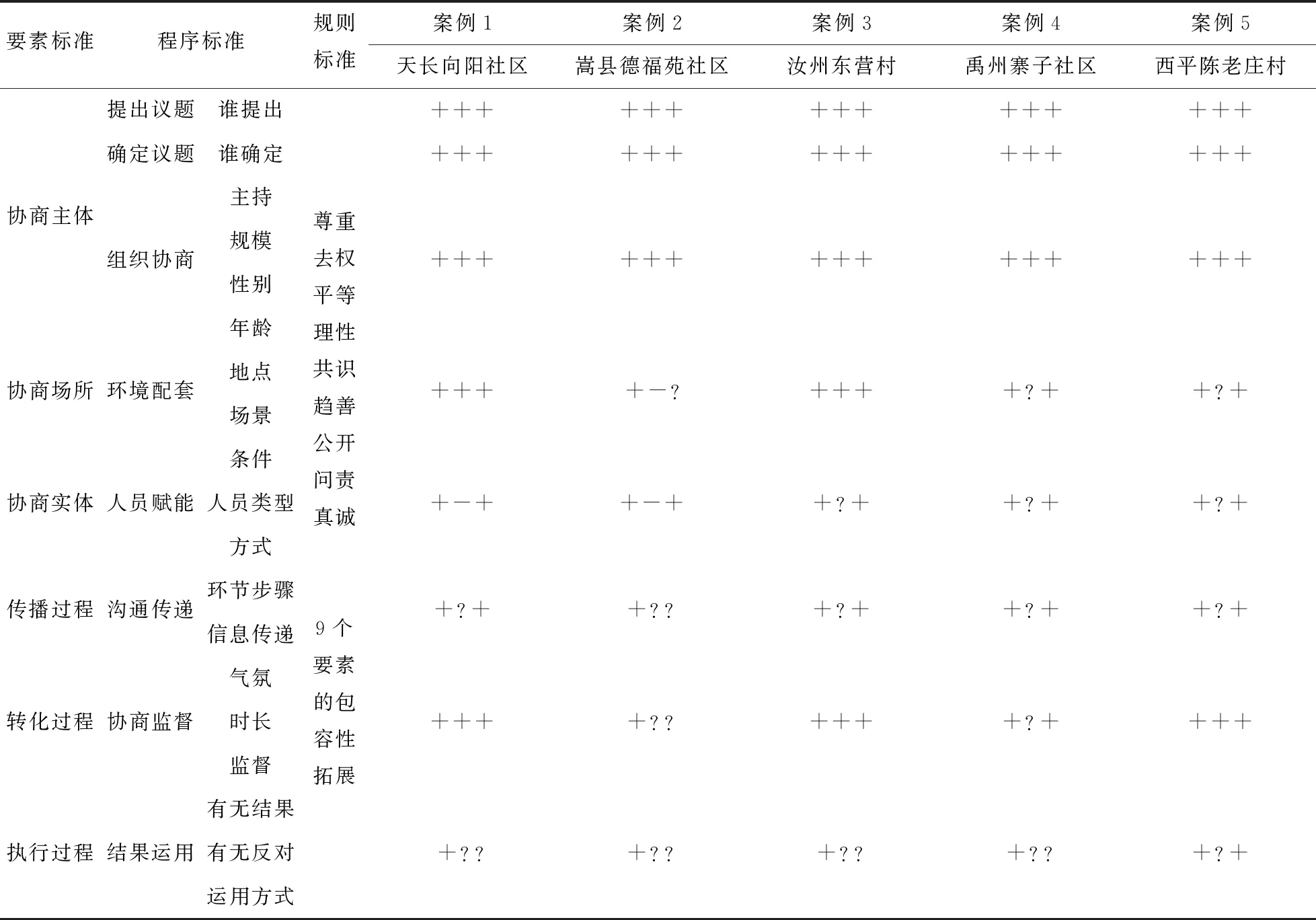

整合我国的协商实验评估要求、协商案例实践经验,借鉴国际上“好的协商”的规则标准、协商系统的要素条件来看,高质量协商系统的运行需要体现以下三个特点:第一,要按照一定程序来展开,也是国家考核验收的主要指标,大致包括:提出议题、确定议题、组织协商、环境配套、人员赋能、沟通传播、协商监督和结果运用等;第二,要遵循一定国际规则来进行,大致包括:尊重、去权、平等、理性、共识、趋善、公开、问责、真诚等九个经典指标的包容性拓展;第三,这些程序和规则的运行,都离不开国际上讨论的协商系统的六个要素,大致包括:协商主体、协商场所、协商实体、传播过程、转化过程和执行过程,这是成其为协商系统的基本要件。而且,系统要素标准与协商程序标准是可以大致对应并嵌套在一起的。国际上认可的协商主体大致对应我国实践中协商议题的提出和确定、协商议事的组织和实施,协商场所大致对应协商环境的提供和配建,协商实体大致对应协商工作人员的配备和参与人员的赋能,传播过程大致对应协商信息的沟通和传递,转化过程大致对应协商过程和决策实施的监督,执行过程大致对应协商的结果运用和反馈等;而协商规则标准是对系统要素和主要程序的总体约束。要素标准、程序标准和规则标准,环环相扣,整体相连,交叉包容,共同构成了一个标准体系。

表2 协商系统要素与社区协商过程案例

由此看来,在协商系统中对要素标准、程序标准、规则标准进行考察,则可以比较全面地评量协商的好坏和质量高低,这种分析框架便构成了基于“要素-程序-规则”的协商系统评量指标体系(见表3)。具体评量操作和要达成高质量协商,主要有三个要件:第一,营造协商系统所含有的6个要素标准;第二,构成协商系统所具有的8个程序标准;第三,符合协商系统所规约的9个经典要素拓展出的包容性规则标准。

当然,这些指标是总体性的,并不是说缺少哪个要件,就一定不是高质量协商,这就如第二代协商标准所说的,还需要看具体的环境、背景和层级。例如,如果是非正式的协商系统,仅是田间地头和街边小巷的议事,评量标准就要适当简化。还如,相对严肃的政治协商和村庄宽松的社会协商,在一些要素上要适当区别。因此不能一刀切,而应具体问题具体分析,这里给出的是一般意义上和较为全面的高质量协商评量指标体系和达成行动指南。

表3 协商系统评量的“要素-程序-规则”框架建构

运用“要素-程序-规则”协商系统评量指标对5个农村社区治理实验区的协商案例进行评量,会发现我国在农村中已形成了较好的社区协商系统样板。这些典型的实践之所以能称得上是“样板”,是因为其基本符合这一协商系统评量指标。

在评量中,5个协商案例的要素和程序较直观,对其是否达到标准的评量较容易。但对规则标准的评量相对较难,这可将表3中简化了的要素和程序,对照尊重、去权、平等、理性、共识、趋善、公开、问责、真诚等九个规则标准来判断。具体来看:

第一,在协商主体上,议题一般由社区党组织或“两委”针对各层面或代表提出的公共话题进行商量确定;一般由社区书记组织,同时担任主持人,规模一般在20到30人之间,年龄和性别结构适当,各类均有分布。由此可以判断,5个案例的协商主体要素均具备,提出议题、确定议题和组织协商等程序也具备,并且该要素和程序也都体现了规则标准,因此其在评量表中为3个“+”。例如,在提出议题和确定议题上,向阳社区的沟渠硬化议题由3个居民组诉求提出并由党总支讨论确定,德福苑社区的环境卫生议题由各楼栋长诉求提出并由党支部讨论确定,东营村的招商引资议题由村民代表提出并由党委讨论确定,寨子社区的电网升级议题由党委提出并有社区“两委”讨论确定,陈老庄村的新建球场议题由党支部提出并由社区“两委”确定,这些程序均达到了规则标准。第二,在协商场所上,一般具有相应的协商议事场所,以社区会议室或协商室居多,开放并接受他人参与旁听。例如,在要素标准的协商场所和程序标准的环境配套方面,除德福苑社区在一个大的会议室进行21人的协商,主持人和参与人有较明显的距离感,其规则标准在当次协商中不确定是否达标外,其他均达标,都为“+”。第三,在协商实体上,基础条件较好,配备工作人员,具有议事方式,但参与人员协商能力总体不足。例如,该要素标准均达标,都为“+”;而在程序标准的人员赋能方面,虽然向阳社区和德福苑社区表现出各主体参与一般,东营村、寨子社区、陈老庄村表现出各主体参与波动,在当次协商中还不完全确定是否达标,但其规则评估中均达到了标准,都为“+”。第四,在传播过程上,现场沟通较好,场外传播和授权传播在当次协商表现不明显。例如,虽然作为程序标准的沟通传递,因5个案例均在相对固定的场所进行一次性协商,其程序评估结果不确定;但在规则评估中,除德福苑社区不确定外,其他均达到了标准,都为“+”。第五,在转化过程上,授权代表、主持人和干部的话语转换较好,一般有监督问责。例如,作为程序标准的监督协商,除德福苑社区没有明确的监督员,其程序评估为不确定,其规则评估也不确定外,其他规则评估均达到了标准,都为“+”。第六,在执行过程上,一般会有反对声音但通过互动议事会达成一致,结论实施情况在当次协商会上较难体现。例如,5个案例在程序标准和规则标准方面,虽在一次协商中不确定是否达标,但并没有出现欠缺的情况,总体有向好的趋势。

5个案例在共同性基础上也呈现出一些区别。例如:第一,分别属于不同的社区类型和议题类型;第二,具有不同的环境条件基础(部分为协商场所、部分为协商实体);第三,参与人数规模、场景氛围、协商时长、发言多少、议事次数等有差别;第四,有无各级干部参加、有无专家律师参与、有无媒体他人进入等有不同;第五,好的程度稍有差异(见表4)。

通过对比分析评量表可以得出一些基本判断:第一,5个协商实验基本达到了较好的协商标准,总体上东营村相对好些,德福苑社区相对略弱。第二,要素标准表现很好,5个案例都具备协商系统的要素。规则标准总体表现较好,各个要素和程序大多能体现9个核心要素或其拓展标准,其随要素和程序标准的完备度而波动,只要具备前两者的具体流程的,规则匹配一般较好。第三,程序标准中的提出议题、确定议题、组织协商等表现很好,因为只是对一次协商的考察,后续多次协商或结果实施如何还不得而知,因此结果运用情况也不确定。第四,在一定规模内人数稍多、人员构成丰富的讨论更激烈,如东营村30人参与,类型丰富,效果较好。第五,有县乡(市镇、市街)干部、专家行家、媒体律师等参与的能进行知识普及、政策解读、专业引导等,协商效果较好,如向阳社区、东营村、陈老庄村体现明显。第六,协商条件较好、场景温馨、氛围活跃的协商效果相对较好,如东营村、寨子社区表现明显。第七,讨论时间长、有全程监督、有反对意见等,对协商效果产生影响。第八,环境配套、人员赋能、沟通传播等总体相对较差,这可能与包括干部在内的协商认识和协商能力不足有关。

表4 社区协商案例的要素-程序-规则系统评量

由于这5个案例分别来源于5个全国首批农村社区治理实验区,而且每个案例又是各个县市的典型,因此,这只能说我国具备了社区协商的“样板”,已经初步具有了较好协商系统的实践。但尽管是“样板”,仍然还有一些不足或不满足好的协商标准的地方,这也说明在全国农村社区或者所有基层领域形成好的协商系统还有很长的路要走。

六、基本结论与发展好的协商系统

通过以上分析,我们可以得出以下基本结论,在此基础上去探索和发展中国特色的协商系统,以实现社区善治和其他各个方面的协商善治。

第一,高质量协商达成总体上需要具备三个要件构成的协商系统。这种协商质量识别大致形成了基于“要素-程序-规则”的协商系统评量指标体系,主要有三个一级指标:一是协商的要素标准,二是协商的程序标准,三是协商的规则标准。其中,协商要素指标包括协商主体、协商场所、协商实体、传播过程、转化过程、执行过程等6个二级指标;协商程序指标包括提出议题、确定议题、组织协商、设施配备、人员赋能、沟通传递、协商监督、结果运用等8个二级指标;协商规则指标包括以尊重、去权、平等、理性、共识、趋善、公开、问责、真诚为核心而拓展的9个二级指标。但需要注意的是,这些标准和指标并不是绝对的,而是需要根据协商的类型和场景来确定的。例如,正式与非正式协商、微观与宏观协商、基层与其他六类协商,以及协商层级、协商事务类型等在实践中可能会有一些区别。

第二,中国的社区治理实践中存在高质量协商样板和协商模式。调查的五个国家级农村社区治理实验区中,每个社区协商样板案例都基本具备了较好的协商系统要件,可以说是达成了“较好的协商”。农村社区治理实验区将社区协商作为实验成效考核的最重要条件之一,实际是培养、教育和训练了基层干部、社区两委和居民的协商意识,宣传、普及和运用了协商的一整套要素、程序和规则,本身就成了基层协商在中国发展的“样板”实验。

第三,我国农村社区治理实验区展现的协商民主样板超越了国际上的单一标准。实际上形成了基于“要素-程序-规则”的协商系统评量指标体系,它在无意识中具备了作为协商民主最新理论,即协商系统理论提倡的一个高质量协商所需要的协商主体、协商场所、协商实体、传播过程、转化过程、执行过程六要素,而且符合了国际上通行的“好的协商”所需要的尊重、去权、平等、理性、共识、趋善、公开、问责、真诚所拓展的九规则,同时也纳入了本土凝炼的提出议题、确定议题、组织协商、设施配备、人员赋能、沟通传递、协商监督、结果运用等八程序。因此,它不仅是符合好的或成熟协商的单一标准,而且建构了整合标准。

第四,国际上虽然将协商尤其是最新的协商系统测量研究推向了新高度,但我们要建构适合自身需要的评量标准。在扬弃协商系统理论的基础上,要注重总结本土化的实践,创设好的协商指标,制定中国标准,为协商民主实践和研究做出中国贡献。例如,可以将基于“要素-程序-规则”的协商系统评量指标在即将开展的全国1000个左右的协商实验中去检验优化,为“十四五”全面开展乡村振兴、乡村建设行动和提升社区治理质量提供支撑。

第五,虽然我国农村已形成了社区协商实践样板,但总体上还只是“较好的协商”,离“好的协商”和“高质量协商”还有距离。例如,在评量中体现出的协商人员类型、协商场景配套、协商氛围营造、协商授权转化、协商信息传播、协商能力建设、协商资本积累等方面还存在或多或少的不足。这就需要我们去发展协商,一方面要吸纳已有经验,另一方面要弥补明显不足,借鉴基于“要素-程序-规则”的协商系统评量指标体系,去识别、规范和实践协商。

第六,基于“要素-程序-规则”的协商系统评量指标体系可以运用于其他协商领域。该指标体系能较好地用于农村社区协商,但并不囿于农村社区协商。这是基于协商系统的前沿理论、好的协商的共识标准和我国协商民主的一般流程等基础上整合建构的,具有一定的通约性。因此,可以尝试将其运用到“七大协商”的其他类型,也可以将其拓展到城乡社区协商以外的参与预算、环境整治、水利建设、土地利用、空间争端、邻里纠纷、教育教学、政策分析、村庄规划、城市发展、跨域治理,甚至全球治理等协商领域,还可以将其延伸到非正式的网络协商和日常谈话的社区场域,从而引导协商自然化。此外,该指标体系不仅适用于中国,也对其他国家和地区的协商系统发展具有借鉴作用。

注释

①《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,《党的十九届五中全会〈建议〉学习辅导百问》,北京:党建读物出版社、学习出版社,2020年,第14、16页。

②民政部办公厅:《关于开展村级议事协商创新实验的通知》(民办函[2020]111号),2020年10月14日。

③J. Elster,“Introduction,” in J. Elster,ed.,Deli-berativeDemocracy,Cambridge: Cambridge University Press,1998,pp.10-11.

④J. Fishkin,WhenthePeopleSpeak:DeliberativeDemocracyandPublicConsultation,Oxford: Oxford University Press,2009,p.29.

⑤D.Estlund and H.Landemore,“The Epistemic Value of Democratic Deliberation,” in A.Bächtiger,J.S. Dryzek,J.Mansbridge and M.E. Warren,eds.,TheOxfordHandbookofDeliberativeDemocracy,Oxford:Oxford University Press,2018,p.123.

⑥M.R.Steenbergen,A. Bächtiger,M. Spörndli,and J. Steiner,“Measuring Political Deliberation: A Discourse Quality Index,”ComparativeEuropeanPolitics,vol.1,no.1,2003,pp.21-48.

⑦S. Niemeyer and J. Dryzek,“The Ends of Delibe-ration: Meta-Consensus and Inter-Subjective Rationality as Ideal Outcomes,”SwissPoliticalScienceReview,vol.13,no.4,2007,pp.497-526.

⑧D. Wyss,S. Beste and A. Bächtiger,“A Decline in the Quality of Debate? The Evolution of Cognitive Complexity in Swiss Parliamentary Debates on Immigration (1968-2014),”SwissPoliticalScienceReview,vol. 21,no.4,2015,pp.636-653.

⑨H. Friberg-Fernros and J.K. Schaffer,“Assessing the Epistemic Quality of Democratic Outcomes in Terms of Adequate Support for Conclusions,”SocialEpistemology,vol.31,no.3,2017,251-265.

⑩M. Bevir and Q. Bowman,“Qualitative Assessment of Deliberation,” in A. Bächtiger,J.S. Dryzek,J. Mansbridge and M.E. Warren, eds.,TheOxfordHandbookofDeliberativeDemocracy,Oxford:Oxford University Press,2018,pp.678-693.