基于CI 指数的四川盆地春季干旱时空演变分析

付冶怡,安彤彤,李金建

(成都信息工程大学大气科学学院,成都 610225)

引言

干旱从古至今都是人类面临的主要灾害,它发生频率高、持续时间长、影响范围广,即使在科技发达的今天,它造成的灾难性后果仍比比皆是[1]。值得注意的是,在全球气候变暖的背景下,干旱化趋势已成为全球关注的问题,我国干旱问题也不断突出。进入20 世纪,许多学者已从不同领域、不同方面对干旱进行了研究,并取得了很多成果。

近年来,我国的干旱覆盖面积增长趋势明显。据统计,四川作为我国重要的农业大省[2],干旱发生频繁,且季节性干旱持续时间长、危害范围大,对社会经济、人民生活造成了重大影响[3−4]。刘建刚等[5]通过对比2009 年秋至2010 年春西南地区干旱与历史场次干旱,得出干旱灾害对西南五省的水资源、农业生产、城市发展、工业及其他社会经济活动产生重大影响等结论。王明田等[6]利用相对湿润指数对四川省季节性干旱时空分布特征进行分析,得出四川省年尺度干旱频率和强度均呈西高东低的带状分布,且在年际变化趋势上,干旱强度有所减弱,但最近10 年明显增强,干旱范围扩大等结论。陈艾琳等[7]利用遥感和GIS 手段等对四川省土壤干旱程度进行时空分析,得出在春季、夏季和秋季,四川盆地区域的土壤干旱程度均有较大变化,而冬季干旱程度变化不明显等结论。巫娜等[8]对四川盆地近30 年干旱灾害进行分析,得出四川盆地夏旱出现的频率最高,伏旱的发生频率最低,强度最强等结论。齐冬梅等[9]利用Z 干旱指数研究四川干旱的时空分布特征,得到四川盆地西部、东部和川西高原区夏旱比较严重,而盆地南部区、中部区和川西南山地区冬旱比较严重等结论。

总的说来,已有研究多集中分析夏季四川盆地干旱的时空变率及成因,但对于该地区春旱的分析还有所欠缺。因此,本文拟利用1961~2016 年四川盆地101 个站点的春季(3~5 月)观测数据,在计算综合气象指数CI 的基础上,运用多种统计方法研究该地区春旱的时空变化特征,以期为提高短期气候预测水平和制定防灾减灾策略提供科技支撑。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

四川盆地是中国四大盆地之一,位于亚洲大陆中南部,中国腹心地带和中国大西部东缘中段。地理坐标介于97°21′~108°31′E,26°03′~34°19′N。其轮廓形态总体近似为长方形,盆地有盆周山地和盆地底部构成。盆周东部为长江三峡,南部为云贵高原,西部为青藏高原,北部为大巴山。盆地底部主要分为川东平行岭谷、川中丘陵和川西成都平原三部分。四川盆地属于亚热带季风气候,符合夏季高温多雨,冬季低温少雨且冬季月平均气温在0℃以上的特征。同时也是海洋性气候,由于四川盆地北有秦岭和大巴山阻挡,使得盆地冬季不易受到北方南下的冷空气影响而气温较高,气温年较差小;由于地形封闭,多云雾天气,气温日较差很小,昼凉夜暖。

1.2 数据来源

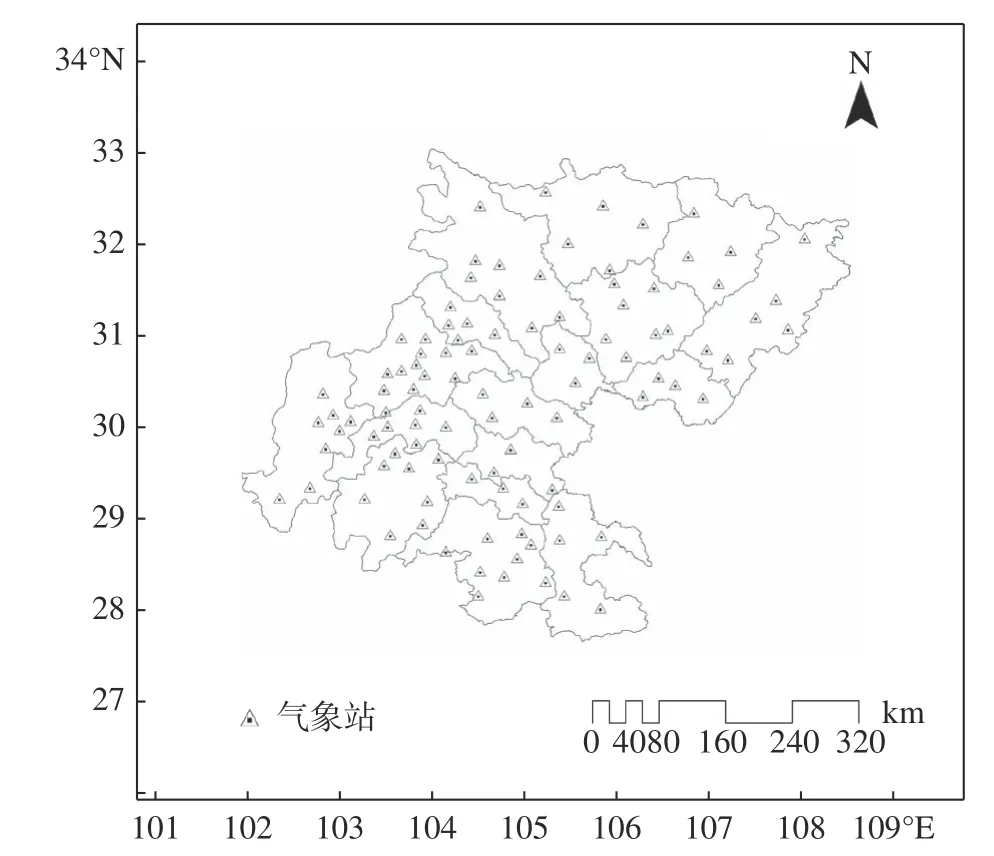

研究选用1961~2016 年四川盆地101 个地面气象观测台站的逐日降水资料,由四川省气象信息中心提供。经过了比较严格的质量控制,但本文并没有对可能由于台站变迁、观测仪器变更、观测方法改变等因素造成的气候资料非均一性进行检验与订正,仅对少量缺测数据进行了插补处理。台站分布情况如图1 所示。

图1 四川盆地气象站分布

1.3 研究方法

1.3.1 综合气象指数(CI)的计算

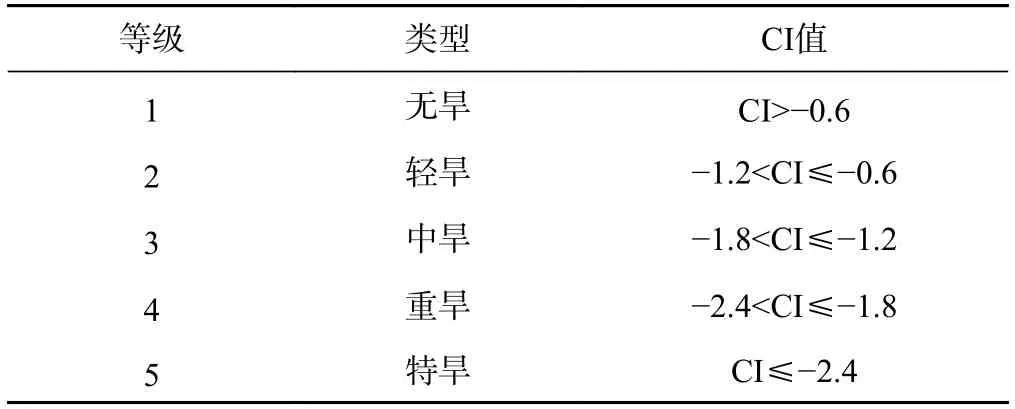

气象干旱综合指数(以下简称CI)[10]是利用月尺度和季尺度这两个尺度标准化降水指数,以及近30d相对湿润指数进行综合计算而得。该指标既能反映短时间尺度(月)和长时间尺度(季)降水量的气候异常情况,又能反映短时间尺度水分短缺(影响农作物)的情况。指标不仅适合实时气象干旱监测,同时还可用于历史同期气象干旱评估。本文基于1961~2016年四川盆地101 个地面气象观测站的逐日降水资料,计算了综合气象干旱指数,根据CI 值的大小划分干旱等级,见表1。

表1 基于CI 的干旱分级

1.3.2 干旱过程的确定

当逐日CI 值连续10d 以上(含10d)达到轻旱或以上等级则定为发生一次干旱过程。干旱过程的起始日期为首次CI 指数达到轻旱或以上等级的日期。在干旱发生期,当CI 值连续10d 为无旱等级时干旱过程结束,结束日期为最后1 次CI 值达到无旱等级的日期。从干旱过程开始到结束的时间则为干旱持续时间或干旱过程持续时间。干旱过程内所有CI 值为轻旱以上的干旱等级之和表示为干旱过程强度,其值越小,干旱过程越强。

当某一时段内至少出现1 次干旱过程,并且累计干旱持续时间超过所评价时段的1/4 时,则认为该时段发生干旱事件,其干旱强度由时段内CI 值为轻旱以上的干旱等级之和确定。本文主要讨论四川省春季干旱发生特征,下文提及的干旱持续时间均是在春季(3~5 月)内发生的所有干旱过程的持续时间之和;而干旱强度则是发生在春季的所有干旱过程强度的平均值。

1.3.3 干旱频率的计算

统计1961~2016 年春季有干旱事件发生的年份(即在春季中出现了至少1 次轻旱以上的干旱过程),计算干旱发生频率,具体公式如下:

式中:n为实际有干旱事件发生的年数,N为资料年代序列数。1961~2016 年共56 年数据,带入资料计算所得的CI 值是从1961 年开始,N取56。

1.3.4 经验正交函数分析法

经验正交函数分析方法(以下简称EOF)的基本原理是把包含p个空间点(变量)的场随时间变化分解成空间模态和时间模态的乘积,进而识别出主要空间型及其时间演变规律[11]。对四川盆地各站综合气象干旱指数处理成距平形式后,计算得到特征向量对应的时间系数以及空间模态中各格点的方差贡献,利用方差贡献进行模态分析。

1.3.5 小波分析

小波分析具有时频多分辨率功能,局部分析性能优越,可以展现时间序列的精细结构,从而可以对不同时间尺度上的变化情况进行分析,更准确地揭示干旱的变化周期。小波方差反映波动随尺度的分布,可以用来确定一个时间序列中各种尺度扰动的相对强度。这里采用复值morlet 小波[12]进行周期分析,具体公式如下:

2 春旱空间分布特征

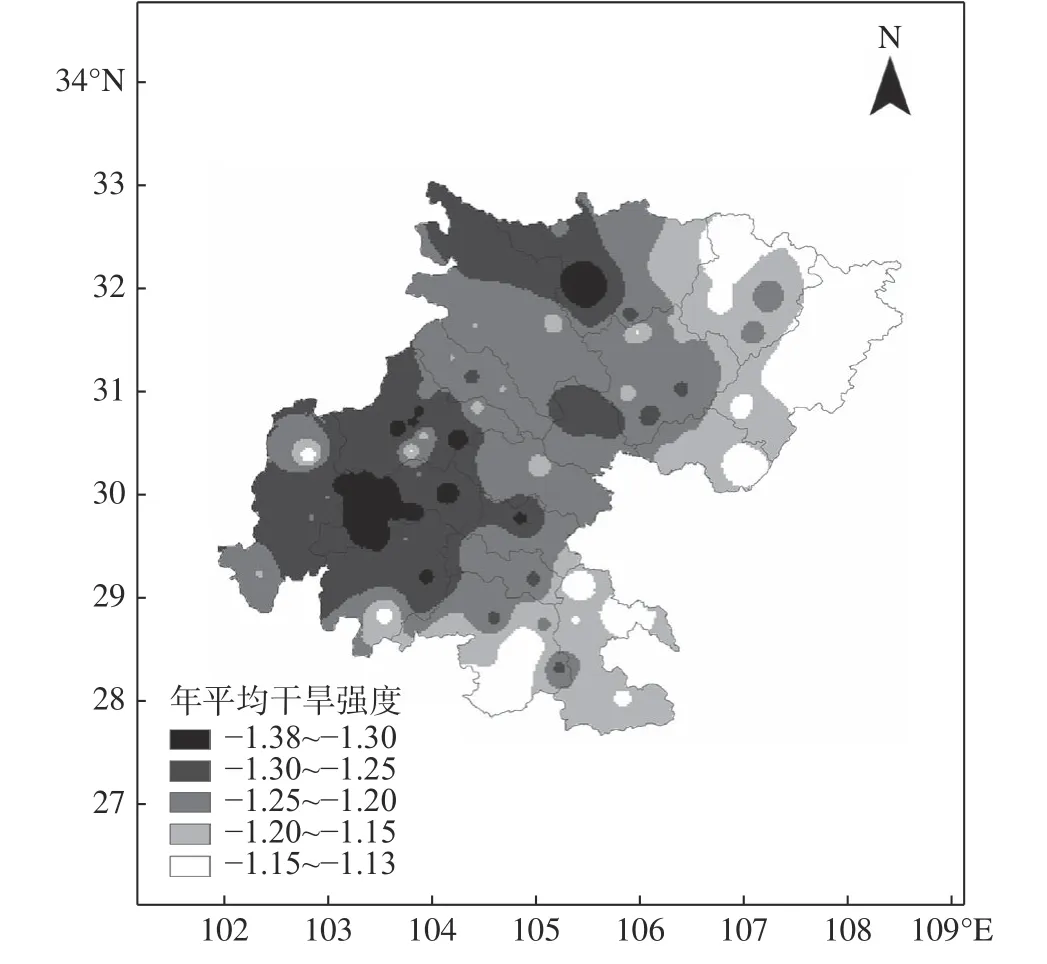

2.1 春旱强度

利用所求得的四川盆地各站逐年春季气象干旱指数(CI),根据表1 将其中历年达到干旱标准的气象干旱指数进行干旱等级划分,再对各等级干旱强度进行多年平均,进而得到四川盆地春季各等级干旱强度的空间分布(图2)。如图所示,近56a 平均四川盆地春旱强度由西南向东北大致呈“高-低-高”的分布特征;其中高强度区域主要分布在盆地西北部(成都、德阳、绵阳、广元)和盆地西南部(雅安、眉山、乐山),CI 值为−1.38~−1.25,达到中旱等级;中部大片地区CI值为−1.25~−1.20,也达到了中旱等级,但强度略低于盆西北和盆西南;春旱强度最低区域主要位于盆地东北部(南充、巴中、达州、广安),CI 值为−1.15~−1.13,为轻旱等级。

图2 近56a 平均四川盆地春旱强度空间分布

2.2 春旱频率

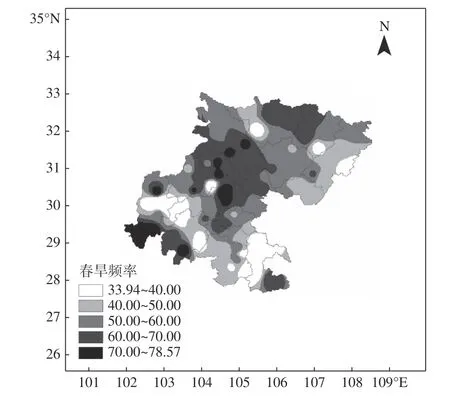

由近56a 四川盆地春旱频率空间分布(图3)可知,春旱发生频率由南向北呈““低-高-低-高-低””的多极子分布模态。其中,春旱高发中心集中在四川盆地中部(资阳、遂宁、内江)、西南部(乐山、雅安、眉山)与北部(成都、广元、德阳及绵阳),西南部与北部区域较小。

图3 近56a 四川盆地春旱频率空间分布

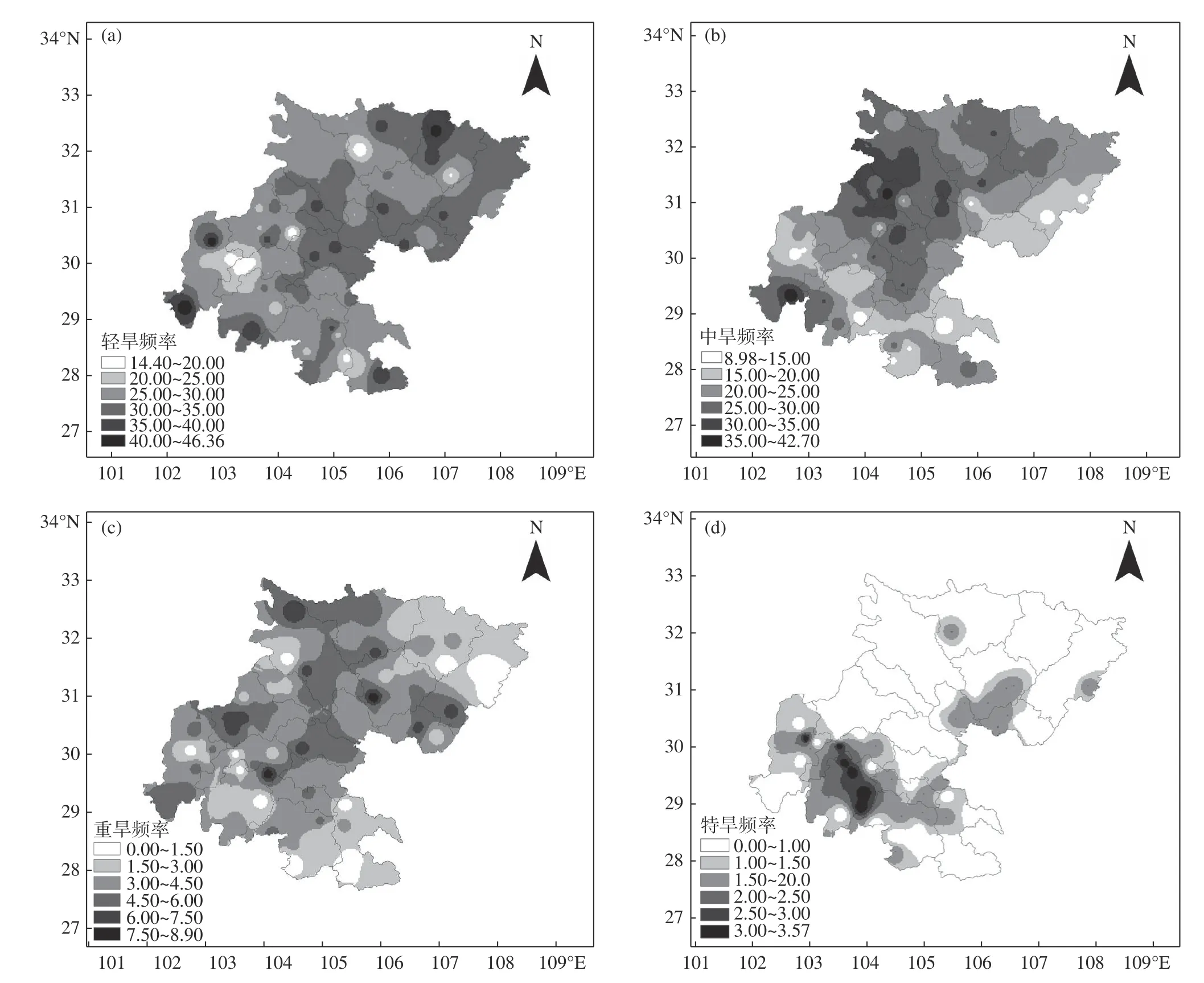

不同等级的春旱(轻、中、重、特)发生频率特点又各有不同。轻旱(图4a)在四川盆地发生频率略高,除盆地西南及盆地西北小部分地区介于14%~20%外,其余地区一般在20%以上;中旱(图4b)发生频率高值中心在盆地中西部,次高值中心在盆地西南部,中旱发生频率可达30% 以上,其余地区中旱发生频率多在30%以下;重旱(图4c)高发地区在盆地西北部,中心区域可达6%以上。整片区域的分布较零散;特旱(图4d)发生频率较低,即使在发生频率最高的盆地西南部,其发生频率最高也低于4%。总的来说,四川盆地春旱发生频繁,在各等级春旱强度中,以轻旱和中旱发生频率较高。

图4 近56a 四川盆地不同强度春旱频率空间分布(a.轻旱,b.中旱,c.重旱,d.特旱)

2.3 春旱天数

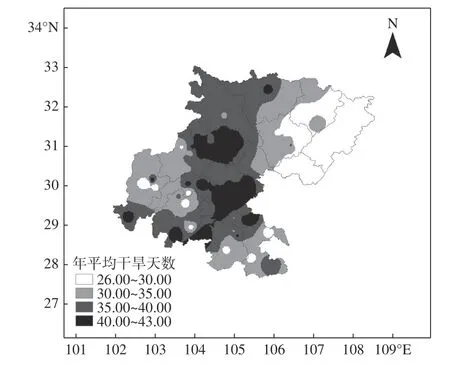

根据所求得的各站逐年春旱天数,将历年有春旱发生的天数进行多年平均,得到近56a 平均四川盆地春旱天数空间分布(图5)。如图所示,四川盆地年平均春旱天数分布特征与春旱频率的分布具有一定的相似性,均由南向北呈“低-高-低-高-低”的多极子分布模态;春旱天数比较高的区域主要在盆地中部和南部,最高可达43d;春旱天数比较低的区域主要在盆地东北部,最低可达26d。

图5 近56a 平均四川盆地春旱天数空间分布

3 春旱长期变化趋势

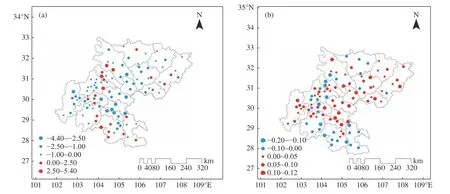

图6a 和图6b 分别是1961~2016 年四川盆地101个站点春旱天数和强度长期趋势的空间分布。如图6a所示,近56a 四川盆地春旱天数总体呈减弱趋势;春旱天数呈下降趋势的站点共79 个,所占比例约为78.2%,主要分布在盆地南部和中部的交界处及盆地西南部,其中下降趋势最为显著的站点为宝兴(−4.387d/10a);其余站点春旱天数均呈上升趋势,主要分布在盆地西北部和盆地南部,其中上升趋势最为显著的站点为龙泉驿(5.462d/10a)。如图6b 所示,近56a 四川盆地春旱强度总体呈上升趋势;春旱强度呈上升趋势的站点共68 个,所占比例约为67.3%,主要分布在盆地西南部、中部及南部,其中上升趋势最为显著的是资中(0.12d/10a);其余站点春旱强度均呈下降趋势,最为明显的是龙泉驿(−0.213d/10a)通过相关分析可以发现,四川盆地春旱天数和强度的相关系数为−0.878,通过了0.001 水平的信度检验,表明1961~2016 年四川盆地春旱天数与春旱强度呈显著的负相关。

图6 近56a 四川盆地101 个站点春旱天数(a)和强度(b)长期趋势空间分布

4 春旱空间模态特征

4.1 春旱强度

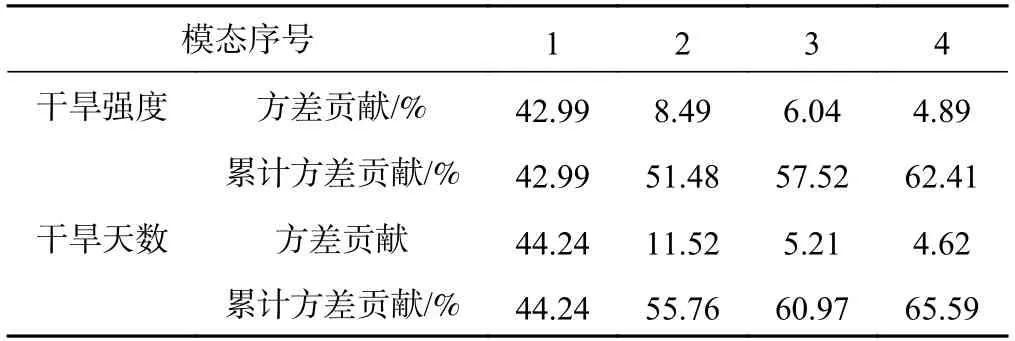

为了进一步了解四川盆地干旱强度的空间模态特征,本文对1961~2016 年春旱强度进行了EOF 分析,发现其前四个特征向量累计方差贡献率为62.4%(表2),能够代表春旱强度的主要空间模态。因此,本文主要讨论前四个特征向量的时空特征。

表2 四川盆地春旱强度和天数EOF 分解前4 个模态的方差和累计方差贡献率

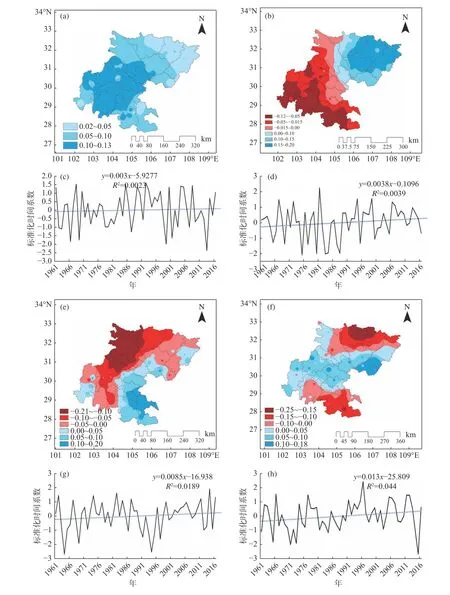

图7a 是四川盆地春旱强度EOF 分解的第一特征向量场。分析可知:第一特征向量的方差贡献为42.99%,是春旱强度最主要的空间模态,其特征向量载荷值全为正,即整个四川盆地呈一致性变化;荷载高值中心区主要位于盆地西南部(雅安、眉山、乐山)与盆地西北部(成都、德阳、绵阳、广元)部分区域,达到0.13。从对应的时间系数(图7c)来看,春旱强度呈弱上升趋势,且在20 世纪60~70 年代及80 年代之后表现出明显的年代际振荡特征。

图7b 是四川盆地春旱强度EOF 分解的第二特征向量场。分析可知:第二特征向量的方差贡献为8.49%,是春旱强度的次要空间模态;其特征向量载荷值在盆地西南部为负,绝对值高值区处于盆地西南部与攀西地区的交界处;载荷值在盆地东北部为正,高值中心在大巴山脉一处;这意味着当盆地西南部春旱强度偏强(弱)时,盆地东北部的春旱强度则偏弱(强)。从对应的时间系数(图7d)来看,春旱强度存在比较明显的年际振荡,在盆地西南部呈上升趋势,而在盆地东北部则表现为下降趋势。

图7e 是四川盆地春旱强度EOF 分解的第三特征向量场。分析可知:第三特征向量的方差贡献为6.04%;其特征向量载荷值在盆地中西部地区为负,绝对值高值中心为绵阳一带;盆地东南部载荷值为正,高值中心在内江和泸州附近;这意味着当盆地中西部地区春旱强度偏强(弱)时,盆地东南部则会偏弱(强)。从对应的时间系数(图7g)来看,春旱强度在20 世纪60 年代和90 年代存在明显的年代振荡特征,总体呈四川盆地中西部增强、东南部减弱的趋势。

图7f 是四川盆地春旱强度EOF 分解的第四特征向量场。分析可知:第四特征向量的方差贡献为4.89%;盆地北部与南部载荷值为负,高值中心在广元北部;盆地中部载荷值为正,高值中心在广安一带;这意味着当盆地北部和南部春旱强度较强(弱)时,盆地中部春旱强度则较弱(强)。从对应的时间系数(图7h)来看,春旱强度总体呈盆地北部和南部春旱强度下降,盆地中部上升的一个趋势。

图7 四川盆地春旱强度EOF 分解前四个模态的特征向量场及其对应的时间系数(a、c.第一模态,b、d.第二模态,e、g.第三模态,f、h.第四模态)

4.2 春旱天数

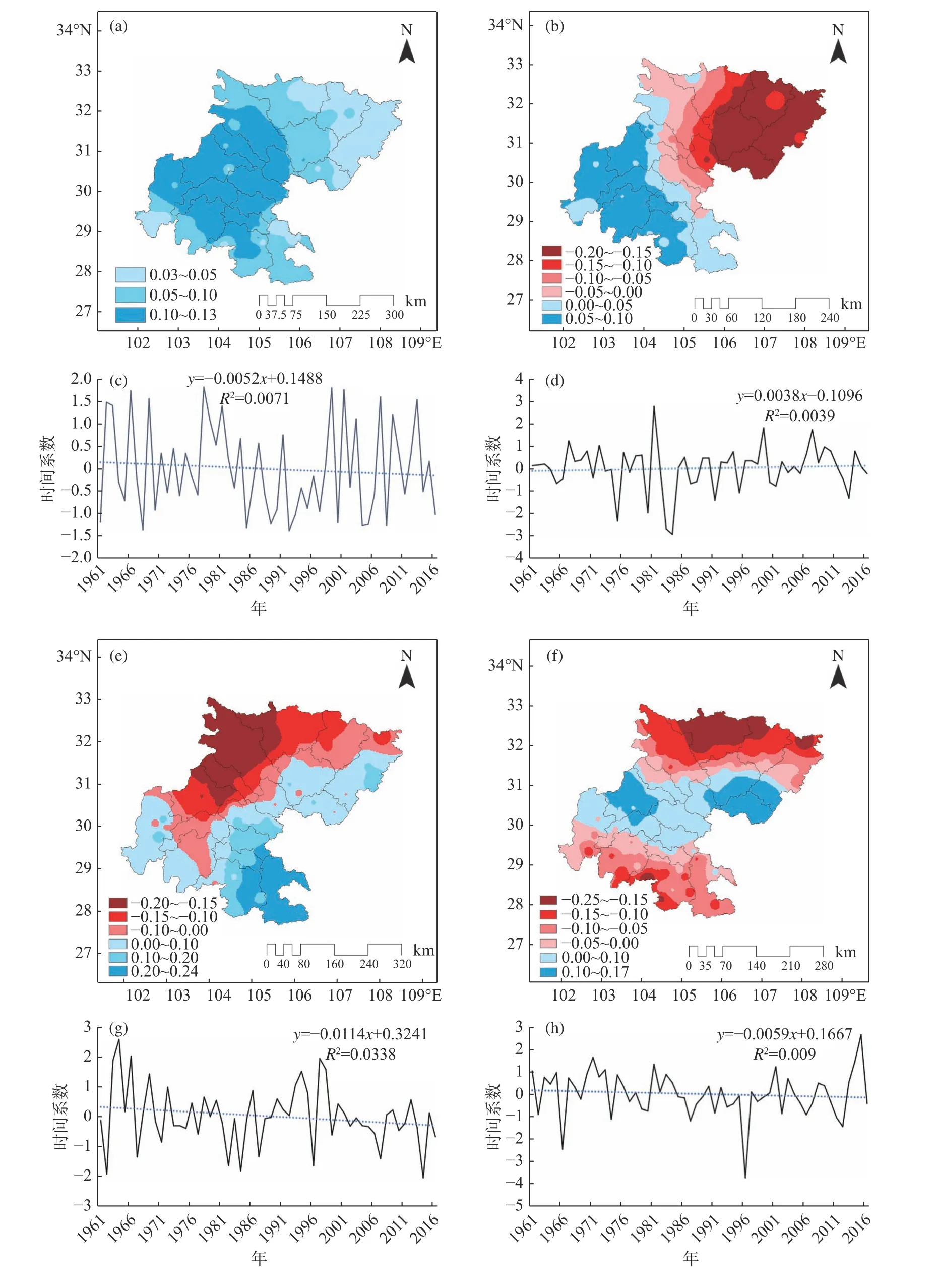

本节对1961~2016 年四川盆地春旱天数进行了EOF 分析,得出其前四个特征向量累计方差贡献率为65.59%(表2),可以代表春旱天数的主要空间模态。

四川盆地春旱天数EOF 分解的第一特征向量场(图8a)所占方差贡献率为44.24%,是最主要的空间模态,其特征向量载荷值均为正,即整个四川盆地为一致性变化;盆地中部及西南部西北部交界处为高值中心(成都、资阳、遂宁、内江、乐山、眉山),达到0.13。由对应的时间系数(图8c)来看,整个盆地的春旱天数呈下降趋势,同时具有明显的振荡特征。

四川盆地春旱天数EOF 分解的第二特征向量场(图8b)表现为经向的偶极型空间分布,约以105°E 为界,方差贡献率为11.52%,是次要空间模态;盆地西部载荷值为正,高值中心位于眉山、宜宾一带;盆地东部载荷值为负值,高值区位于南充、巴中、达州与广安;这意味着春旱天数在盆地西部与东部存在相反变化特征。对应的时间系数(图8d)呈弱上升趋势,在20 世纪70 年代和80 年代表现出明显的年代际振荡特征。

四川盆地春旱天数EOF 分解的第三特征向量场(图8e)方差贡献为5.21%;盆地东部一带载荷值为正,自贡、宜宾与泸州为高值中心;盆地西北一带载荷值为负,德阳和绵阳为高值中心;这意味着盆地西北部春旱天数偏多(少)时,则盆地东部一带偏少(多)。结合对应的时间系数(图8g)来看,盆地东部春旱天数呈减少趋势,盆地西北部呈增多趋势。

四川盆地春旱天数EOF 分解的第四特征向量场(图8f)方差贡献率为4.62%;盆地北部与南部载荷值为负,广元一带为高值中心;盆地中部载荷值为正,广安和成都一带为高值中心;这意味着盆地中部春旱天数增偏多(少),盆地北部和南部春旱天数偏少(多)。对应的时间系数(图8h)呈弱下降趋势。

图8 同图7,但为干旱天数

5 周期变化特征

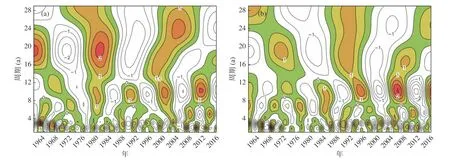

为了进一步分析周期变化特征,本节对1961~2016 年四川盆地春旱天数和强度EOF 分解的第一特征向量场对应的时间系数进行小波分析,图9 给出了小波变换系数的实部,其中实线部分表示干旱天数(强度)偏多(偏强),虚线部分表示干旱天数(强度)偏少(偏弱)。如图所示,近56a 四川盆地春旱天数和强度均存在1~4a、5~12a 以及14~28a 的振荡周期。

图9 1961~2016 年四川盆地春旱天数(a)和强度(b)小波分析

6 结论

本文基于1961~2016 年四川盆地101 个地面观测站的逐日降水资料,计算了综合气象干旱指数(CI),分析了近56a 四川盆地春旱的时空变化特征,得到以下主要结论:

(1)近56a 平均的四川盆地春旱强度由西南向东北大致呈“高-低”的分布模态,春旱发生频率和天数的空间分布特征大体相似,均由南向北呈“三高两低”的多极子分布模态。近56a 四川盆地春旱天数与春旱强度长期变化趋势呈显著负相关,即春旱天数呈减弱趋势,而春旱强度呈上升趋势。

(2)春旱强度和春旱天数EOF 分解的前四个特征向量累计方差贡献率均达到了60% 以上,能够代表春旱的主要空间模态。其中春旱强度(天数)EOF 第一模态方差为42.99%(44.24%),是春旱强度(天数)最主要的空间模态,其特征向量载荷值均为正,即整个四川盆地表现为一致性变化。春旱强度和天数的第二、三、四模态均表现出比较相似的空间特征,即第二模态表现为四川盆地西南-东北的反位相分布,第三模态表现为四川盆地西北-东南的反位相分布,第四模态在纬向呈“负-正-负”的分布特征。

(3)小波分析表明,近56a 四川盆地春旱天数和春旱强度均存在1~4a、5~12a 以及14~28a 的振荡周期。