魏风堂寄寓的梦

冯海

约翰·多恩说:“没有人是座孤岛”。

虽然我们的生命被投放于

个客观的物质世界,但我们的生命尚需一个自我安顿的、主观的精神世界。即便是孤岛,聊以慰藉的,是每个夜晚都能看到远处灯塔,有光的照耀。

诚然,孤岛、灯塔之指向所在,是以种纯数学意义的空间模式作转喻的。

大同以石头艺术立都,确切了历史之于这片土地的语义交互。如果说,这种交互于当初而言,仅仅是有限的、封闭的直观表露,那么,一千六百年来,这种交互已然弥漫为无限的、开放的意象传布。它的持续如同一个永不停歇、源源不断的时间溪流,跨越地理规定,定格于永恒的宇空。

生于大同,长于大同,杜鹃与这种交互关系的维系,等长于她的年龄。

被石之气韵包裹,经年累月的身心沐浴,让杜鹃一再强调的,是她和这座城市的黏度,以及她所从事的魏碑书法研究和这座城市的共振关系。和光同尘,与时舒卷,她的成长轨迹始终没有离开过这座城市的坐标标的。

“希望一直这样陪伴下去。”杜鹃说,未来的日子还很长,对于魏碑的光大将是她全部身心的寄托和安顿。魏碑,作为个人信仰,已然融化于她走站坐卧的形体中。

圣宿于胎内

杜鹃对信仰框架有如下确立:

一是梳理,城市的历史和现代生活的交融,联通文化接口,此谓收拾精神;

二是应用,城市的艺术品位升级,找到全新的视觉表达,此谓道德自觉。

魏碑,大同历史的艺术胶囊,大同历史文化发展的遗传因子。一千六百年来,究竟产生过多么大的影响,无法量化统计,但能感知。深入这个胶囊,内观生存的本身,解读城市过去的整个缩影以及未来的整个蓝图,是当下这一代书法人的使命。

杜鹃不认为这是认识高度,而是城市伦理给予人的自然启示。

城市、文字,文明的两大孵化器。

回望一千六百年前的大同,一个王朝在这里定都,用斧凿刀刻为城市定型,开启了中华文明史上的一段壮阔图景。云冈石窟、魏碑书法,都是这段图景中的宏大写真。那时统治者将这座城市以“平”字命名,期望当时汉民族与北方游牧民族之间融合共存,之后豪放粗犷的鲜卑人以其硬朗的做派,重新冶铸了这座城市的基因。

云冈石窟、魏碑书法,作为延续至今的存在者,都是这基因孵化的性状面孔。

如果以血型分类,大同无疑是O型。

今天,大同的历史文化还具有这样的输出性吗?

这是个问题。

寻找,关乎性灵的安栖

杜鹃于2013年创办魏碑研究院,其目的就是让世人对这种城市的艺术符号有起码的空间想象和探究的好奇。

城市的伦理,就是让城市生出文化。

重拾魏碑,就是对历史遗产的审视。

魏碑研究院,其使命就是传承基因,为城市再造输血功能。

而重拾魏碑,回溯的路实在太远,也太长,如果总是在时空中寻找,便不是当下所要追问的意义。人们要追问的是,它现在在哪里?作为艺术,它有多少成分和这座城市有着密切的关联,和这片土地的人群有着密切的接触,和当下社会生活有着密切的交融?不能给出意义,其就只能是历史的魏碑、文物的魏碑、书法册里一种书体的魏碑——一种抽象了所有时空信息的纯粹书写形式。

这不是杜鹃想要的结果。

然而,大同魏碑(准确地说应当是平城魏碑)在很长一段时间里,都处于一个极为尴尬的境地。即便今天,仍末达至它应有的知名度。

杜鹃说,按历史源流,平城魏碑應是上承汉隶、下启唐楷,在中国书法史上理当占有一席之地。但事实是,平城魏碑鲜被提及。即便提及,也是作为洛阳“龙门体”的附庸。加之一千五百年的时空巨壑,资料所限,更加剧了人们对平城魏碑的漠视。以至于书法界一提楷书,言必三国钟繇;一提魏碑,定指东都洛阳。

魏碑远去了,因其文化生态的转移,大同至此望项于魏碑的虚幻投影中。而尽管是投影,还被洛阳的身躯所遮蔽。

魏碑,何时复还平城以版权所有?

作为大同市书协主席,杜鹃理所当然要问这样的问题。出于还原历史的真理需要,也必须回答这样的问题。

尽管艺术的追根溯源无须走法律程序,尽管唐宋乃至清代,都能找到魏碑的活动踪迹,尽管碑学的发展备受吴昌硕、康有为、赵之谦、张裕钊、沈曾植、李瑞清等大家的推崇,而成为时尚巨流,尽管审美意象一度超越帖之趣味,继而引发“引碑入草”的命题并取得令人瞩目的开创性成就,但归根结底,那是魏碑的全部。而平城所要的,是原本属于它的那一部分。

源头问题似乎至洛阳便戛然而止。

因为洛阳有《龙门十二品》。

平城,有什么?

这是摆在杜鹃面前的难题。

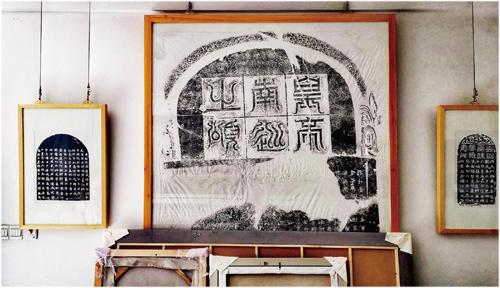

东西当然有。只不过北魏东迁后的一千五百年,频仍的战争动荡直接导致了文化的荒芜,文献遗存,不是有没有的问题,而是多或少的问题。近年来,《云冈五十四人造像题记》《比丘尼昙媚造像题记》等寺院题刻,《皇帝东巡之碑》《皇帝南巡之颂》等庙堂之制,《韩弩真妻王亿变碑》《申洪之墓志》《司马金龙墓表墓志》等集史料及艺术价值于一体的权贵墓志,以及出自民间工匠之手的砖铭和瓦文等等,均被大量发现,于京师平城、辽东、关中、河南、河北等广泛地域发捌考证而惊艳问世,为平城之魏碑源头提供了有力证据。20t4年,山西科学技术出版社出版了《云冈石窟铭文楹联》一书,书中共收录云冈北魏造像题记34种。有据可考的年代最早题记为11窟太和七年(483年)《邑义信士女等而十四人造像记》,最晚为第4窟正光年间(520年一524年)《为亡夫侍中造像记》。此外,6窟的《道昭铭记》、19—2窟的《一儿铭记》、无名窟的《王三、周师儿铭记》,虽无明确纪年,但据字体和场景,均可认定为北魏时期的作品。

至此,魏碑鉴始平城,盛于河洛,成为书界的共识。如果说埃及艺术是希腊艺术的老师,还跨了一个国度,那么,平城魏碑之于洛阳魏碑,则是直接的血亲关系。甚至是母子关系。于是一个口号被提出了:魏碑故里,平城大同。

历史固然然已经成成了它的原始启动,但一干五百年来,它的长、宽、高之实体模型早已挣脱了这片土地的吸引,而离心于能量级别更高的他域。杜鹃说,眼下的任务,只能是以一种拥抱的姿态,把原始始发站的站名重新标注,欢迎魏碑艺术荣归故里,以此来彰显作为原产地的义化纪念意义。

当一纸轻柔与数千年的石之气韵再度桐遇,一个全新的生命便承载丫历史使命最重要的全息拓本,重新存这片古老的土地上接力行走。杜鹃深知这使命的伟大光荣,但也非常清楚这项工作的巨大挑战性,以她一个弱女子的精力,要跨越上千年时间和空间完成这一历史性回归的“接待”工作,保持谦卑的态度和虔诚的心境是必须的。尽管于今而言,巨大的时、白J断层已经无法一时弥补,魏碑的存在也仅剩了符号的意义,但这符号,在时间的坐标中,其光环仍是熠熠夺目。因为,在此时空展开的篇章中,它独自璀璨了近一个世纪!

承认这个符号,就是承认大同文化的自我性。承认人同文化的自我性,就是承认历史之于这片土地的完整性。

重塑魏碑故里,眼下所能呈现的,仅仅是一种数学模型意义的故里。曲阜有孔子故里,邹城有孟子故里,绍兴有蔡元培、鲁迅故里,这些都是在时间累积意义上完战的符号塑造,它们进入它们所属城市的识别系统,已有几百年甚至上千年的历史光阴。而魏碑故里尚处于城市历史与现代生活的贯通阶段,完成这个链接,从现在起,实施上百年的连续作业或许都是一种可能。至于还原其长、宽、高空间模型的计算,从“微积分”做起大概也是唯一的选择途径——把所有现象一点点加起来,做成某种逻辑关系,继而呈现出来,并在此基础上延展它的意象空间,而逐步辐射或还原它可能涉及的历史疆域。

杜鹃说:“平城魏碑的艺术特色,很难用一个词来概括。因为每一方作品的风格味道都不一样,可谓一碑一奇。洛阳魏碑刀劈斧砍,切金断玉,平城魏碑则方圆并用,既有隶书的痕迹,又有楷书的成分。寻找魏碑的门牌号码,‘意大于法,意态万千,这八个字,或许就是它的地图和钥匙。”

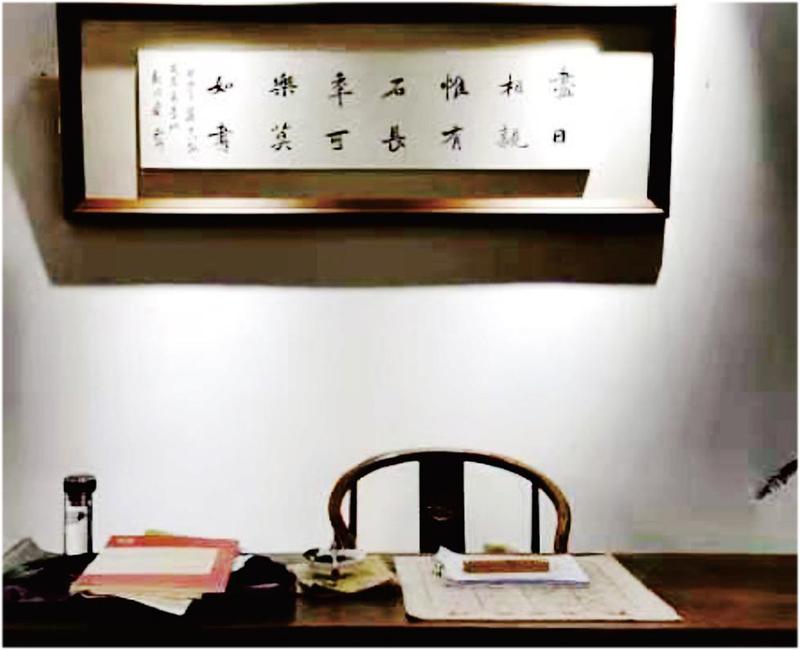

作为大同人,不能只生活在魏碑的影子里、符号里,而要生活在它的系统和功能里。一个城市的文化建设,重要的是能以持之以恒的态度较完整地做成一件事,而不是兴之所至,边拣边弃,边拣边忘,一次次把自己置于无恨性的生存境遇。建大同魏碑研究院,杜鹃聘碑学泰斗孙伯翔做研究院的名誉院长,将书画展厅、多媒体教室、书画创作室、理论研究室等机构统统安置于古城那座典型的独具大同特色的多进院落里,于浓荫复窗、满目葱翠的环绕中,埋头修行。同时,也将她的堂号“魏风堂”之名,一并寄寓其中。她坚信她}向愿望,不会犹疑,就是一直做下去,用感念的心情去铭记那个伟大的历史影迹。

点燃火种蔚成光阴

2011年,杜鹃组织策划了“龙翔凤翥雄哉魏风”——孙伯翔·郜孝书画展;2015年组织策划了“魏风清韵”—魏碑名家书法作品展、“砚田耕夫清凉之境”——孙伯翔书法展、“应物万象”——任云程书画作品展;2016年组织策划了新春魏碑大家书法展——王树秋书法雅集;2019年组织策划了“老同陈秋”——孙伯翔书画艺术展人同巡展等,为魏碑之崛起而造势。尤为令人瞩目的,是2014年“天下大同魏碑故里”全国书法展和2018年“天卜大同

魏碑故里”全国书法钇家作品邀请展暨平城魏碑高峰论坛,这两次高规格的大展带给书坛的信号是强烈的,那就是大同给予魏碑的户口证明,也可视为杜鵑为魏碑故里的直传推广、奔走呼喊所产生的蝴蝶效应。

木心说:“人生存世,需要一点高于柴米油盐的品相”。是的,若无审美,万物皆乏味。对此,杜鹃有她清醒的认识,大同,以佛教文化著称,而魏碑则是与这文化系统联袂一体的记述工具。能否再度回归并成为城市文化源流,将之做成鲜明的符号辩识实物,当为首要工程。就像魏碑最初的功能,隶属于佛教文化,随着石窟开凿兴起而成为一种造像与文字有机结合的表现形式,并名之为造像题记或发愿文所寄予的辽远期望一样,大同作为旅游城市的定位,应当以此功能为出发点,重新赋予它作为城市子民的名片作用。

依循这名片,去找回家的路。

杜鹃说,一切生命的种子都会开花结果,艺术的种子同样如此——不断推陈出新、繁衍新的艺术作品。如果说,中国先人创造了方块汉字,然后从线条原点出发,用毛笔书写方块汉字,是中国人情感血液的温婉流淌,而至北魏,由柔转刚,用金石勒刻,则完成了中国人筋骨的强势塑形。

这一点,正是大同人的性格写真。

孙伯翔老先生颇以他的弟子杜鹃为荣,他曾题字日:“杜鹃,吾之弟子,此子可教也,其因列三:一、一身正气,满面春风;二、深明礼教,侍师如父,胜于椿堂,每次由津返晋必谢师三鞠躬;三、天资聪慧,黾学不辍,朝朝暮暮,教其一晓其二觉其三。一以贯之,有所能,必所大,师经典,师天地造化,师之期待也。”

得遇高师,让杜鹃更加亲近魏碑,崇尚魏碑,于上用功惟精惟一。孙伯翔称杜鹃的书法在始平公的方笔上道劲之态雄强之气不让须眉,真乃女书家中之翘楚也。

文字,以其穿插于社会生活的经久性,编织人类文化思想和道德价值的经纬,它的坚韧不是来自构成它的材料本身,而是来自它的符号形式。历史可以更替,但符号不朽。

寻找魏碑,一定能找到这样的碑记:魄力雄强,气势浑穆,笔法跳越,点划峻厚,意态奇逸,精神感动,兴趣酣足,骨肉洞达,结构大成,血肉丰美。

精神感动,自有一种力量在驱使。

结构大成,自有一种蓝图待绘就。

孟子日:“求则得之,舍则失之,是求有益于得也,求在我者也。求之有道,得之有命,是求无益于得也,求在外者也。”

我向历史走去,历史迎我而来,那就在魏碑这儿碰面吧!杜鹃相信,她的求,是求有益于得也,求在我者也。