文旅融合背景下非物质文化遗产与旅游业的耦合发展研究※

——以内蒙古为例

王公为

(内蒙古大学历史与旅游文化学院,内蒙古 呼和浩特 010070)

文化与旅游具有天然的内在关联。文化是激发旅游需求的主要动因,也是推动旅游产业发展的重要生产要素。旅游是文化传播和文化交流的重要平台,也为文化价值实现提供了外部需求支撑。2011年,党的十七届六中全会明确提出“要推动文化产业与旅游等产业融合发展”,标志着文旅融合的开端。2018年文化和旅游部的成立,进一步彰显了新时代国家在文化旅游产业发展方面的发展导向和战略部署[1]。非物质文化遗产(简称非遗)作为一种非物质的传统文化表征,具有民间性、地方性、活态性等属性[2],也表现出很强的参与性、展演性、体验性等特征[3]。非遗与旅游的碰撞和融合,既有利于推进非遗的活态传承,也有助于优化提升旅游供给端质量,为旅游业发展赋能助力[4]。因此,在文旅融合的大背景下,探讨非遗与旅游业的耦合关系、耦合类型以及非遗在旅游业发展中的活化方式等问题,具有重要的现实意义。

文旅融合的政策导向和产业实践推动了相关研究的开展。蔡寅春和方磊(2016)以湖南怀化为例探讨了非遗与旅游业融合发展的驱动力和推进方式[5]。王萍等(2017)运用昂普理论对山西省非遗资源分布及旅游化潜力进行了评价和分析[6]。张建忠等(2017)对山西省非遗的类型结构、空间分布及旅游响应进行了研究[7]。毛巧晖(2018)通过对广西百色布洛陀民俗文化旅游节的考察,探索了非遗与民俗旅游节庆文化的建构问题[8]。郝金连等(2018)分析了辽宁省非遗的类型结构、空间分布及利用模式[9]。徐传谌和王艺璇(2018)在文献综述的基础上提出了旅游业与非遗产业融合发展的三种模式[10]。宋立中和宋璟(2019)提出了印尼巴厘岛非遗保护与旅游利用的二元结构以及发展启示[11]。现有研究主要聚焦于非遗的类型结构、空间分布以及旅游利用等问题,对非遗和旅游业的耦合关系以及耦合协调度的测评和研究仍显薄弱,对民族地区的相关研究尤其需要加强[12-13]。

内蒙古作为中国的民族文化大区,地域面积广阔,文化类型多元,民族类型多样,文化遗产丰富。内蒙古的非遗展现了汉、蒙、回、满、达斡尔、鄂伦春、鄂温克等49个民族传统的生产生活方式,体现了各民族独特的民族记忆、文化意识、思维方式和审美习惯[14],是全区各族人民精神财富的集中体现,也是新时代推动文旅产业发展的重要资源。近年来,内蒙古自治区人民政府提出要发挥旅游产业的带动作用,激发非遗等文化资源的活力,加快推进文旅融合、文旅协同,努力构建以文促旅、以旅彰文的新局面[12-13]。在这种背景下,选择内蒙古作为研究对象,探讨民族地区非遗与旅游业的耦合发展问题具有较强的代表性和适配性。

有鉴于此,本文以内蒙古作为研究对象,探讨非物质文化遗产与旅游业的耦合协调度及时空演化,为民族地区的非遗保护和资源利用提供新思路,为内蒙古的非遗旅游开发提供空间决策依据。

1 内蒙古非物质文化遗产与旅游业发展现状分析

1.1 数据来源

遵循典型性、可靠性及可获得性等原则,采用国家级和自治区级非遗名录数据(正式名录)作为样本探讨内蒙古非遗与旅游业的融合互动水平及时空变化。其中,国家级项目数据主要来自中国非物质文化遗产网(http:∥www.ihchina.cn);自治区级数据来自于内蒙古自治区非物质文化遗产名录(共六批),时间截至2018年12月31日,缺失数据通过内蒙古自治区非物质文化遗产保护中心官网(http:∥www.nmgfeiyi.cn)的数据予以补充;内蒙古旅游业发展数据来自于《内蒙古统计年鉴》(2008—2018),部分缺失数据根据内蒙古及各盟市国民经济和社会发展统计公报予以补充。

1.2 内蒙古非物质文化遗产发展现状

1.2.1 内蒙古非遗级别和类型结构分析

截至2018年底,内蒙古具有入选联合国非遗名录的有2项,分别为呼麦和长调(与蒙古国联合申报),均为传统音乐类。内蒙古拥有国家级非遗54项,其中以传统音乐、民俗、传统技艺等类别居多,占比分别达到24.07%、22.22%和14.81%。内蒙古拥有自治区级非遗487项,其中以民俗、传统技艺和传统美术居多,占比分别达到25.05%、21.56%和10.88%。

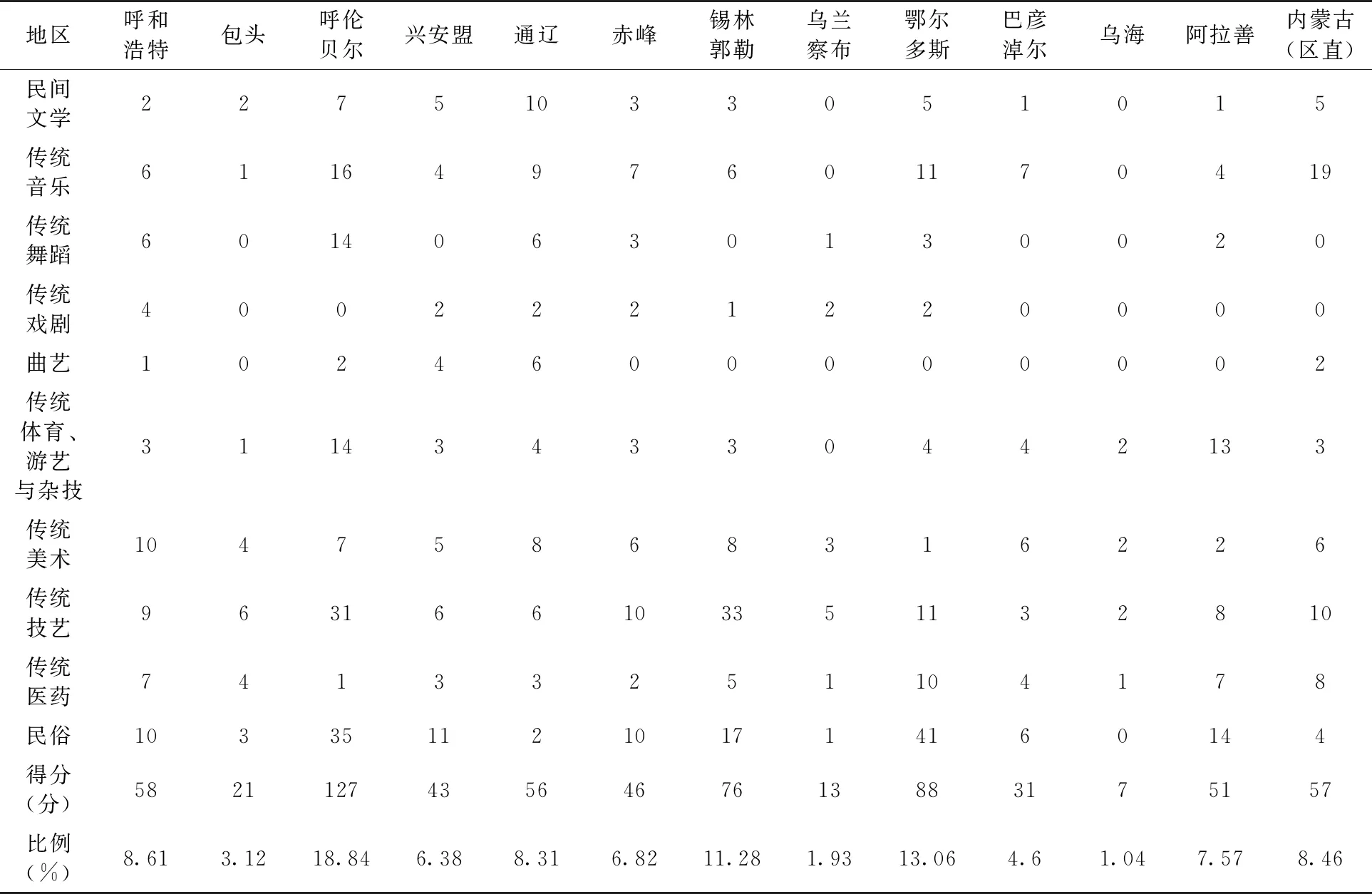

1.2.2 内蒙古非遗区域结构分析

参考以往研究,根据非遗数量对各地的非遗发展水平进行赋值,将国家级非遗赋值为2,将省级非遗赋值为1,各地非遗得分见表1。其中,呼伦贝尔、鄂尔多斯和锡林郭勒非遗资源比较丰富,得分占比分别为18.84%、13.06%和11.28%。巴彦淖尔、包头、乌兰察布和乌海非遗资源相对缺乏,得分占比分别为4.60%、3.12%、1.93%和1.04%,具体见表1。

表1 内蒙古非物质文化遗产区域结构

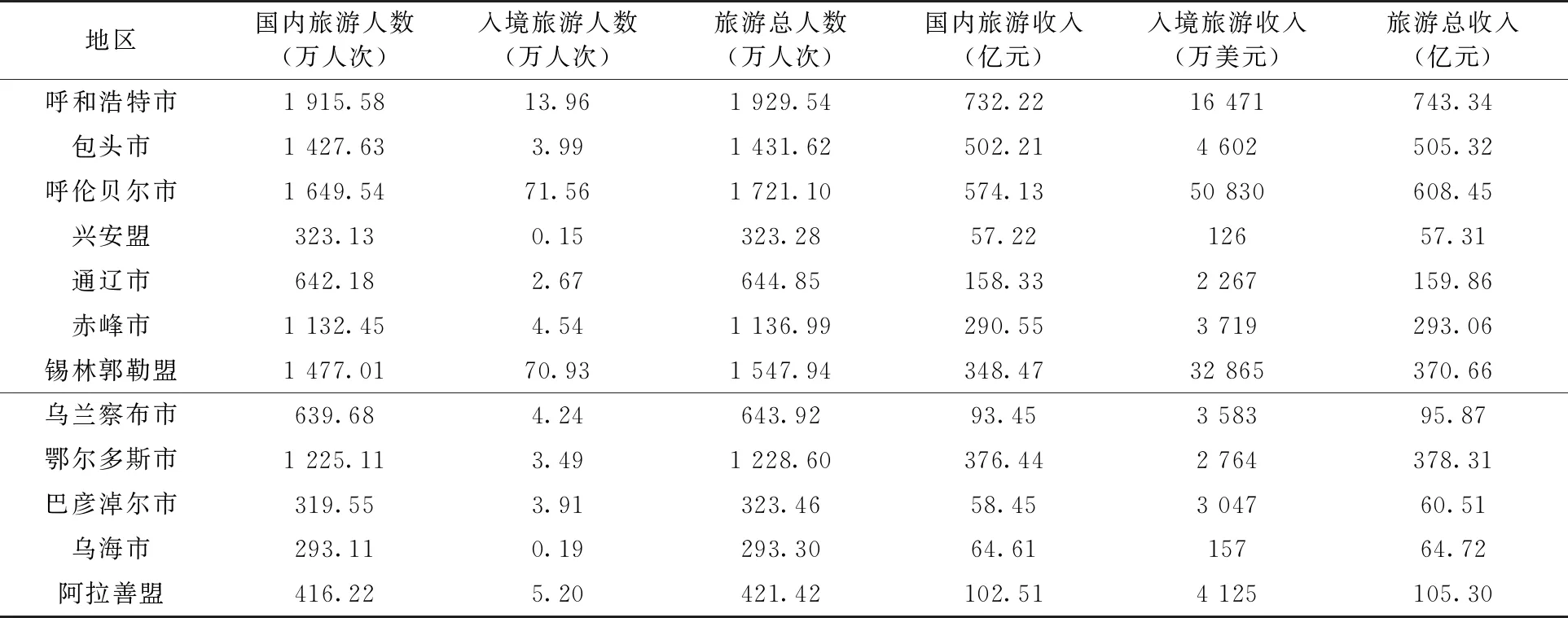

1.3 内蒙古旅游业发展现状分析

近年来,内蒙古旅游业保持持续快速发展。2017年内蒙古接待入境旅游者184.83万人次,接待国内旅游者1.15亿人次,取得旅游外汇收入12.46亿美元,国内旅游收入3 358.59亿元,旅游总收入3 440.11亿元。依据2017各地区接待旅游总人数指标排序,内蒙古各盟市旅游业发展水平由高到低依次为:呼和浩特、呼伦贝尔、锡林郭勒、包头、鄂尔多斯、赤峰、通辽、乌兰察布、阿拉善、巴彦淖尔、兴安盟和乌海,具体见表2。

表2 内蒙古各地区旅游业发展情况(2017年)

2 研究方法

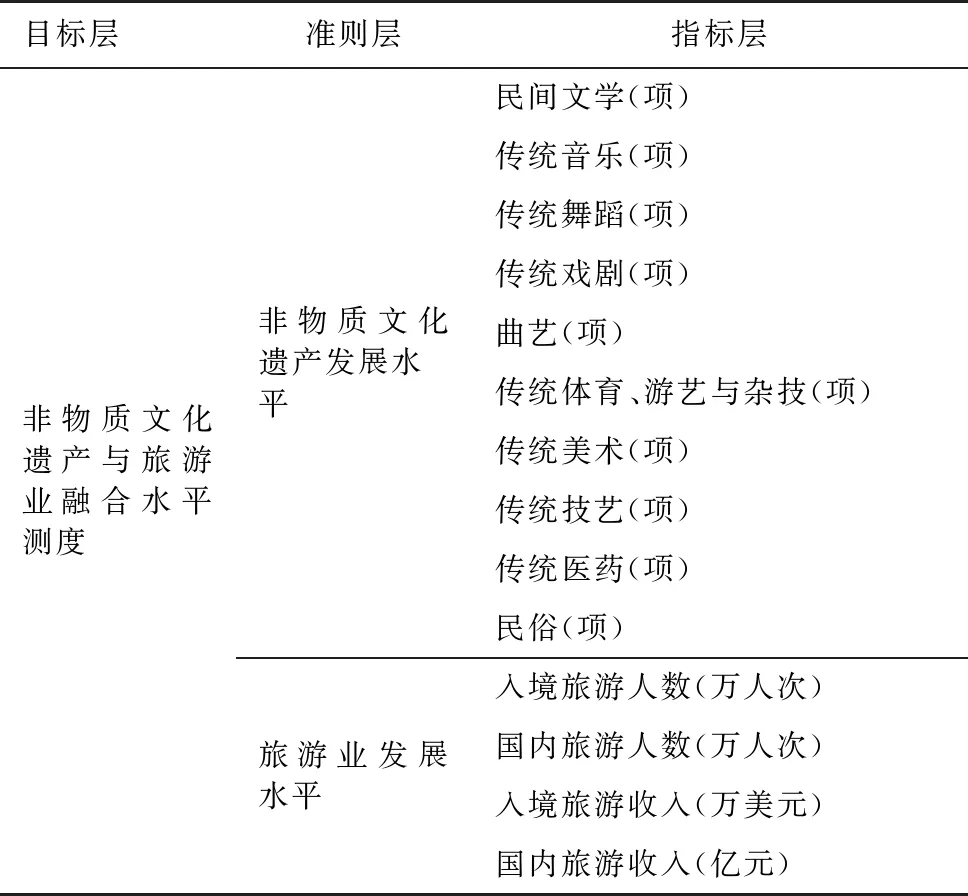

2.1 非遗与旅游业发展指标体系

秉持系统性、科学性和可衡量性等原则,借鉴相关研究成果,并在咨询相关专家意见的基础上,构建内蒙古非遗和旅游业发展水平评价指标体系,具体指标见表3。

表3 内蒙古非物质文化遗产和旅游产业发展水平评价指标体系

2.2 数据标准化处理

为避免由于统计单位差异可能使各项指标无法比较,采用极差标准化法对数据进行无纲量化处理,并在每一个指标标准化值后面都加上0.01。计算公式为:

(1)

2.3 指标权重确定

采取变异系数赋权法对各个指标赋予权重,其计算公式为:

①非物质文化遗产和旅游产业各项指标的平均值

(2)

②非物质文化遗产和旅游产业各项指标的标准差

(3)

③非物质文化遗产和旅游产业各项指标的变异系数

(4)

④非物质文化遗产和旅游产业各项指标的权重

(5)

2.4 产业综合评价

在以上研究基础上,构建非遗(T1)和旅游产业(T2)综合评价函数,计算公式分别为:

(6)

(7)

2.5 耦合协调度模型

非遗与旅游产业相互作用的耦合协调度模型为:

(8)

U=φT1+γT2

(9)

(10)

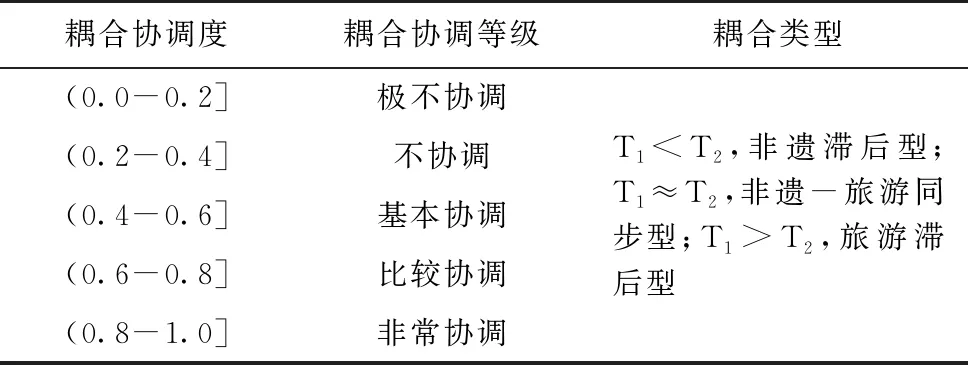

式中,C代表非遗和旅游产业的耦合度,U代表非遗和旅游业发展的综合评价指数,φ和γ为待定系数。参考以往研究,认为在遗产旅游的发展过程中,非遗和旅游产业均发挥同等重要作用,故将φ和γ均取值为0.5。D为非遗和旅游产业的耦合协调度,具体等级划分见表4。

表4 耦合协调等级评定标准

3 内蒙古非物质文化遗产与旅游业的耦合协调度分析

3.1 内蒙古全域非遗与旅游业的耦合协调度分析

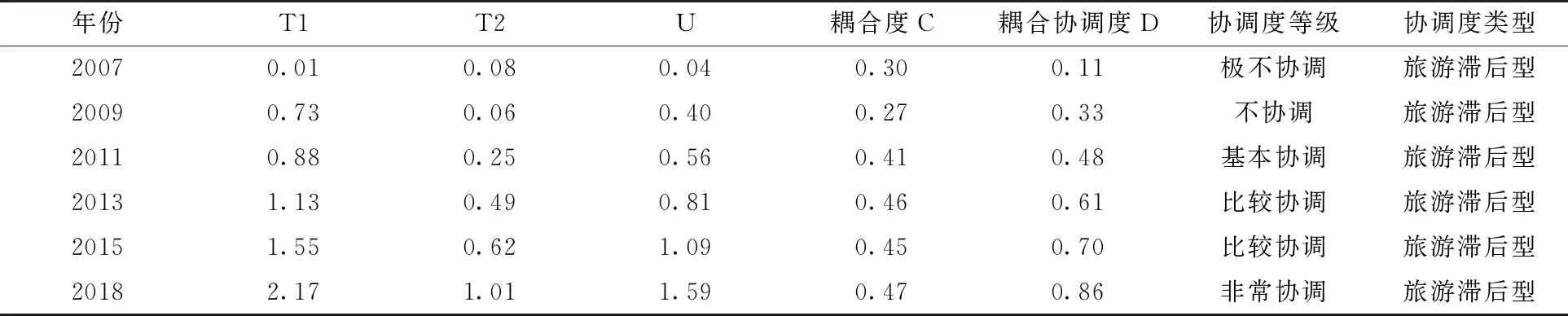

依据现有数据,根据前面的公式,计算得出表5。如表5所示,2007—2018年间内蒙古全域非遗发展水平逐年提升,旅游业综合发展水平在2009年出现短暂回调,其余年份均保持稳步提升状态。内蒙古全域非遗与旅游业的耦合协调度等级逐渐改善,从2007年的极不协调转为2018年的非常协调,但旅游业发展水平仍然滞后于非遗资源赋存。

表5 内蒙古全域非遗与旅游业耦合协调度及变化

3.2 内蒙古各盟市非遗与旅游业的耦合协调度分析

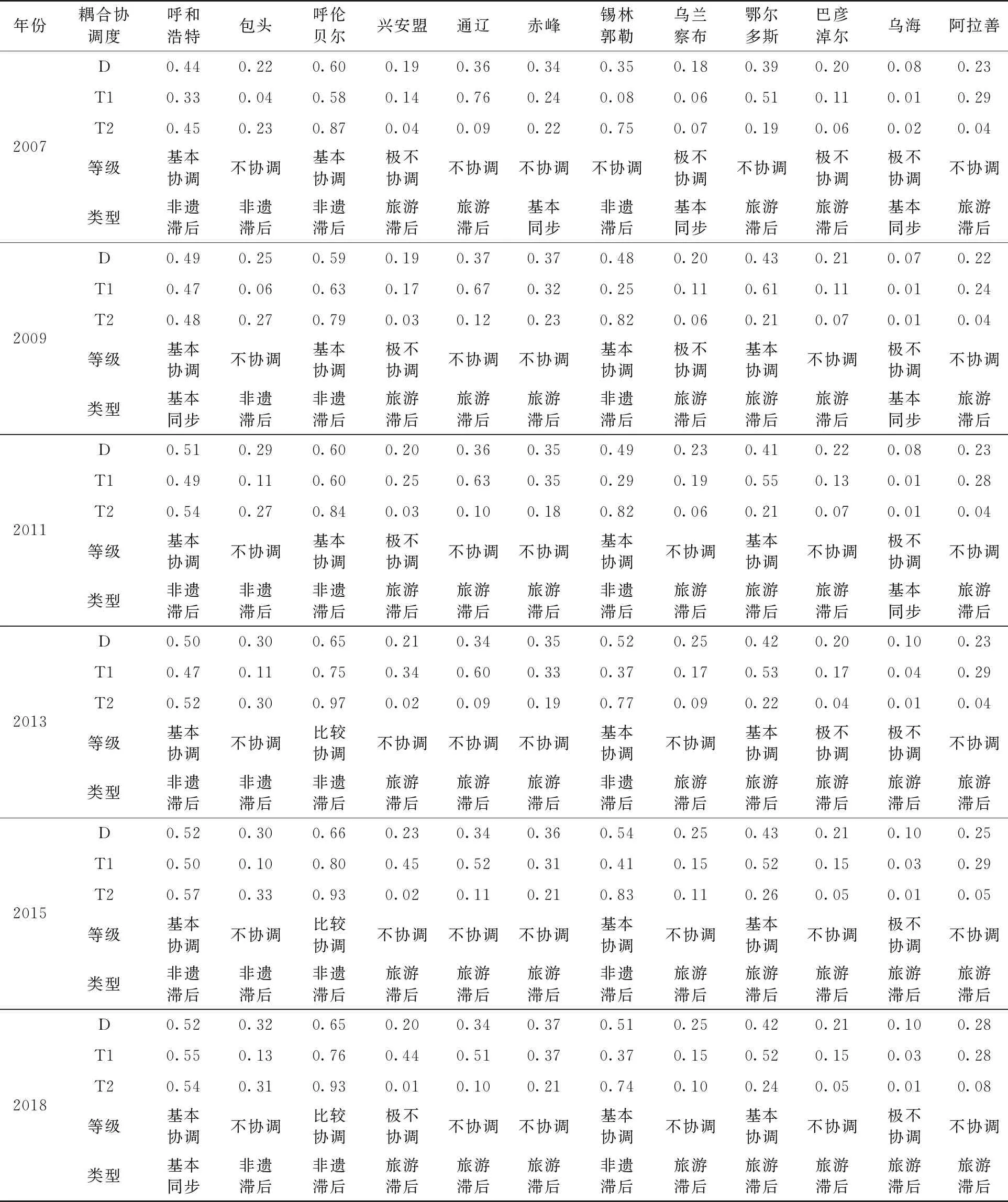

调查发现,在2007—2018年,呼伦贝尔、锡林郭勒、呼和浩特和鄂尔多斯的耦合协调度均大于0.4,这些地区非遗和旅游发展基本协调,其余地区均处于失调发展状态。从发展趋势上来看,2007—2018年,锡林郭勒、包头、乌海、乌兰察布、阿拉善和呼和浩特等地的耦合协调度提高较快,累计增长率分别为:42.89%、41.44%、31.84%、30.54%、20.71%和18.24%;赤峰、呼伦贝尔、鄂尔多斯非遗和旅游业的耦合协调度稳步提升,累计增长率分别为9.70%、8.83%和6.99%;兴安盟和巴彦淖尔的耦合协调度较为稳定,略有提升,累计增长3.30%和2.14%;通辽的耦合协调度逐渐下滑,累计增长率为-7.33%,年均下降1.47%。

根据各地耦合协调度以及非遗和旅游业发展的综合评价指数,进一步确定各地耦合协调度的等级和类型,见表6。从耦合协调度等级来看,呼和浩特始终处于基本协调状态,D指标从0.44增加至0.52;包头基本处于不协调状态,D指标从0.22增加至0.32;呼伦贝尔从基本协调转为比较协调,D指标从0.60增加至0.65;兴安盟在极不协调和不协调状态间转换,D指标在0.20左右变化;通辽基本处于不协调状态,D指标从0.36降至0.34;赤峰基本处于不协调状态,D指标从0.34增至0.37;锡林郭勒由不协调转为基本协调,D指标从0.35增至0.51;乌兰察布由极不协调转为不协调,D指标从0.18增至0.25;鄂尔多斯由不协调转为基本协调,D指标从0.39增至0.42;巴彦淖尔从极不协调转为不协调,D指标从0.20增至0.21;乌海始终处于极不协调状态,D指标从0.08增至0.10;阿拉善基本处于不协调状态,D指标从0.23增至0.28。从耦合协调类型来看,呼和浩特属于基本同步型,即非遗发展与旅游业发展水平相近;包头、呼伦贝尔、锡林郭勒属于非遗滞后型,即非遗发展水平滞后于旅游业发展水平;兴安盟、通辽、赤峰、乌兰察布、鄂尔多斯、巴彦淖尔、乌海和阿拉善属于旅游滞后型,即旅游业发展滞后于非遗发展水平。

表6 内蒙古非遗与旅游业发展耦合协调度类型分析

4 结论与启示

4.1 结论

基于耦合协调度模型,运用内蒙古非物质文化遗产名录和旅游业发展相关数据,对内蒙古非遗与旅游业耦合协调发展的时空变动进行定量分析。研究结果表明:(1)内蒙古非遗与旅游业的耦合协调度逐渐改善,但旅游业发展滞后于非遗资源赋存。(2)内蒙古各盟市非遗与旅游业发展的耦合协调度较低,其中,呼和浩特、呼伦贝尔、锡林郭勒和鄂尔多斯处于协调发展状态。(3)从发展趋势上看,锡林郭勒、包头、乌海、乌兰察布、阿拉善、呼和浩特、赤峰、呼伦贝尔、鄂尔多斯的耦合协调度逐渐提高;兴安盟和巴彦淖尔的耦合协调度较为稳定,并未出现较大幅度的提升;通辽非遗和旅游业发展的耦合协调度逐渐下滑。(4)从耦合协调度类型来看,呼和浩特的耦合协调度属于协调—基本同步型,呼伦贝尔和锡林郭勒属于协调—非遗滞后型,鄂尔多斯属于协调—旅游滞后型,包头属于失调—非遗滞后型,兴安盟、通辽、赤峰、乌兰察布、巴彦淖尔、乌海和阿拉善属于失调—旅游滞后型。

4.2 内蒙古非遗与旅游业的耦合协调度时空变化的原因

第一,内蒙古非遗和旅游业的协同发展推动了二者耦合协调度的提升。内蒙古非遗发展水平逐渐提升,国家级非遗从2007年的17项增至2018年的54项,省级非遗从2007年的140项增至2018年的487项。非遗赋存为内蒙古旅游业发展提供了资源支持、价值导向和精神动力,促进了内蒙古旅游产业的发展。内蒙古旅游接待总人数从2007年的0.31亿人次增长至2018年的1.16亿人次。旅游业发展为内蒙古的非遗传承和应用提供了市场基础,激发了非遗的内在活力,为非遗的传承和发展提供了新的机会。非遗和旅游业的协同发展推动了二者耦合协调度的提升。

第二,非遗发展水平下降是导致通辽耦合协调度下降的主要原因。通辽的非遗发展综合评价指数从2007年的0.76下降至2018年的0.51,排序从第1位下降至第4位,旅游业综合评价指数并未出现显著增长,在0.09~0.12之间变化。非遗发展水平下滑和旅游业发展水平停滞,导致通辽的耦合协调度下降。

第三,非遗的旅游利用不足是导致通辽等地旅游业失调发展的主要原因。通辽、兴安盟、赤峰、乌兰察布、巴彦淖尔、乌海和阿拉善的非遗发展水平高于旅游业综合发展水平,说明当地的非遗资源并未有效地转化为推动旅游产业发展的重要因素,非遗资源旅游应用效率不高制约了这些地区的旅游业发展和二者耦合协调度的提升。

第四,非遗滞后是包头耦合协调度低的主要原因。包头的非遗资源存量较少,占全区非遗总数的3.12%,在各盟市中位于第10位。然而,包头的旅游业发展水平相对较好,在各盟市中处于第4位。由此可见,包头的旅游业发展对非遗的依赖相对较小,而可能更多地依赖于经济发展、区位条件和旅游资源等因素。非遗资源存量低以及发展水平滞后是包头非遗和旅游业发展耦合协调度低的主要原因。

4.3 启示

根据以上研究获得如下启示:

第一,全面推进非遗普查,加大非遗申报力度。内蒙古各地尤其是呼伦贝尔、锡林郭勒、包头、鄂尔多斯等非遗滞后型地区,应发挥政府的主导作用,动员鼓励社区参与,扎实、全面地推进非遗普查,摸清各地非遗的家底,为非遗保护和开发奠定基础。此外,内蒙古各地区应加大非遗申报力度,充实非遗产生的地理、历史、文化以及实物信息,明确各地非遗的分布特征以及活化方式,有序推进非遗资源的保护和发展。

第二,推动非物质文化遗产旅游开发,促进非遗和旅游的融合发展。内蒙古整体尤其是兴安盟、通辽、赤峰、乌兰察布、巴彦淖尔、乌海和阿拉善等旅游滞后型盟市,应着力优化非遗资源的旅游利用模式,根据各地区不同的非遗类型探索开发型融合、体验型融合、创造型融合和功能型融合等非遗和旅游业互动发展的多种路径,促进非遗与旅游的“活态”对接和协同发展。同时,通过多种形式构建非物质文化遗产展示平台,利用虚拟现实等新技术手段加强非遗活化和旅游开发。

第三,实施非遗旅游的保护性开发。注重挖掘内蒙古各地区非遗的优势特色,发挥各自非遗资源的比较优势,避免重复开发以免形成恶性竞争。持续关注非遗旅游资源的开发方式、生存环境以及环境变迁,重视非遗旅游开发中的原真性问题,对非遗旅游资源实施保护性开发。