论20世纪80年代以来中国室内乐创作之演变

陈鸿铎

引 言

20世纪70—80年代之交,在中国当代历史上无疑是一个具有重大标志性意义的时刻,改革开放让封锁的国门得以打开,人们长期被禁锢的思想获得了解放。而乘着这一时代的东风,中国的专业音乐创作也迎来了一个灿烂的春天。自那时起直到今天的40年中,中国出现了一大批具有国际影响力的作曲家和高质量的音乐作品。可以很自豪地说,当今中国的专业音乐创作在国际音乐界已经产生了举足轻重的影响。

毫无疑问,相比其他音乐体裁,室内乐在中国的专业音乐创作中地位尤为突出,作品数量巨大、成果丰硕。究其原因,或许可归结为,室内乐是一种更符合中国音乐传统和中国人欣赏习惯的器乐体裁,所以也自然受到中国作曲家更多的重视和运用。回顾这40年的创作过程,笔者在自豪于所取得的伟大成就的同时,也深感所走过道路的艰辛与曲折,其中有太多需要总结的东西。本文的写作即由此总结的需要引出,文章将依托室内乐创作的历时性顺序,沿着“借鉴—再造—融合—独创”的历史演变线索,从“形式路径”和“写作策略”两个视角,来论述中国作曲家在室内乐创作实践中所取得的成就。并在此基础上,对中国室内乐创作未来所面临的发展问题提出思考。

一、室内乐创作形式路径之演变

所谓形式路径的演变,主要指自20世纪80年代以来室内乐创作形式变化的轨迹,这既是一个外在形式的演变过程,也是一个从中国化走向国际化的内在过程。由于这一演变有其历史由来,所以须先对之前中国的室内乐创作做一简单回顾。

可以说,中国传统器乐音乐的典型形式就是室内乐,这从现存大量的民乐合奏曲就可看出。不论是宫廷中的雅乐,文人府邸的宴乐,还是民间的俗乐,无不以小型器乐合奏形式为主。乐器的数量少到二人的琴箫二重奏,多到江南丝竹、广东音乐等10人左右的合奏。然而,这些音乐并不能等同西方的室内乐。因为西方的室内乐是指一种为一组单个乐器而作的器乐音乐形式,具有所谓的“谈话”特点,德国文豪歌德就曾把弦乐四重奏形容为“四个有理性的人之间的谈话”,这在一定程度上代表了西方室内乐的基本性质。而保证这种谈话特点的技术就是声部间的重奏关系,这在中国的传统合奏曲中是没有的。因此,目前中国最早的一部室内乐作品,被认为是出自中国首位音乐博士、中国现代专业音乐教育的开拓者和中国现代音乐之父萧友梅(1884—1940)留学德国期间创作的《D大调弦乐四重奏》,创作时间是1915—1916年。虽然这部中国最早的第一部弦乐四重奏,完全借鉴了欧洲典型的弦乐四重奏范式,但是,以中国在这一体裁从无到有这个意义上讲,这部弦乐四重奏的开创性地位是不容置疑的。

自萧友梅之后到20世纪80年代之前,可以简单罗列以下室内乐代表作:冼星海1934年在法国留学时创作的《d小调小提琴奏鸣曲》;谭小麟40年代留学美国期间创作的《弦乐三重奏》;马思聪1938和1945年分别创作的《第一弦乐四重奏》和《钢琴弦乐五重奏》;桑桐1947年创作的《夜景》(小提琴与钢琴);吴祖强、瞿维、朱践耳50年代留学苏联期间分别创作的各自的《弦乐四重奏》;何占豪1963年创作的弦乐四重奏《烈士日记》、朱践耳与施咏康1972年合作改编的弦乐四重奏《白毛女》以及丁善德1976年改编的弦乐四重奏《二泉映月》和《旱天雷》等。从大的历史分期看,这些都可看作室内乐创作在中国的早期发展。以半个世纪的时间计算,数量虽然有限,但其重要性在于为今后的发展打下了一个重要的基础。从下面的形式路径之一“洋为中用”中,我们就可以看到它的影响在延续。当然,其中已显示出质的变化。

(一)形式路径一——洋为中用

因室内乐体裁直接从西方拿来,因此,当20世纪80年代中国对西方音乐重新打开国门后,作曲家们首先是照搬其形式,并以弦乐四重奏为起点,来开始自己的室内乐创作的。当然,中国作曲家在形式和技术上虽采取“拿来主义”,但却并不妨碍在音乐内容上有他们自己的追求,但这里的“洋为中用”,“洋”是形式上的先决条件,这一点是不能否认的。

最早引起中外音乐界轰动的是谭盾的《风·雅·颂》(1982)和何训田的《两个时辰》(1983),这两首弦乐四重奏在国际舞台上甫一亮相,即获得了“国际韦伯作曲比赛”大奖,显示出中国作曲家学习西方室内乐体裁的能力。紧随其后,又有周龙的弦乐四重奏《琴曲》(1982),李晓琦的弦乐四重奏《边塞素描》,郭文景的弦乐四重奏《川江叙事》(1981),张千一的《A调弦乐四重奏》(1982)等作品,在各种比赛中获奖。这些作品既体现出形式和技术上的规范,而且还创造性地以各种方式融入了中国风格元素。此时,中国风格元素的融入无疑是成功的决定因素。

作为一种创作模式,洋为中用后来一直贯穿于整个中国的室内乐创作过程中。如陈晓勇的《第一弦乐四重奏》(1986—1987),莫五平的弦乐四重奏《村祭》(1987),贾达群的《第一弦乐四重奏-源祭》(1988),罗忠镕的《第二弦乐四重奏》(1995—1997),胡晓的弦乐四重奏《戏剧场景》(2008)等。

除了弦乐四重奏外,中国作曲家对其他室内乐体裁沿用方式也是如此。比如在对管乐五重奏(长笛、双簧管、单簧管、大管加圆号)、钢琴五重奏(钢琴加弦乐四重奏)或三重奏(钢琴加小提琴和大提琴,或钢琴加单簧管和小提琴)等这些较早被运用的形式上,基本上都是循着“欧洲的形式与技法+中国的语言和内容”的路径。如王西麟的《管乐五重奏“版画集”》(1979)、罗忠镕的《管乐五重奏》(1980)、丁善德的《C大调钢琴三重奏》(1984)、曹光平的钢琴五重奏《赋格音诗》(1984,获得1985年第四届全国室内乐作品评比二等奖)、林华的钢琴五重奏《桃花坞木刻年画四则》(1986)、杨立青的为钢琴、单簧管与小提琴而作的《三重奏》(2009)等。

洋为中用是室内乐体裁创作在中国发展的一个早期阶段,它奠定了后来向更具中国特色的方向发展室内乐创作的一个坚实基础。但随着中国作曲家对西方典型室内乐形式的掌握,以及更多样化的情感表现,洋为中用显然已不再能满足创作上的需求,从而也就引发出接下来在形式路径上的进一步演变。

(二)形式路径二——推陈出新

推陈出新是指中国作曲家对于中国传统乐器在组合形式上所做的使之适应室内乐性质的改变,这一路径的驱动来自于对西方室内乐形式与技巧乃至创作观念的吸收,亦即从洋为中用中所获得的经验积累。然而,这种在“洋基础”上所完成的室内乐作品,其经验是无法直接照搬到为中国传统乐器所写的室内乐形式上的。

中国乐器在音律和音准上复杂而难统一以及在音色上缺少融合度,是中国没有产生出西方室内乐的重要原因之一。此外,中国没有形成一个专业作曲家队伍以及一整套相应的作曲技术,恐怕是更重要的一个原因。(1)关于中国自古就有器乐合奏曲却未能产生室内乐的原因有很多论述,经常提到的有这三点:1.中国古代音乐家注重律学的研究而轻视音乐实践或音乐创作的研究,没有作曲家的推动,音乐当然只能一代代传承,很难产生创作的作品;2.中国的乐器各具个性,音律、音色分离性强融合度小,在音准、音响上难以统合(即使是同类乐器),因此声部写作很难表现出室内乐所应有的“精致”;3.因缺少由不同声部构成完整音域的同类乐器,所以不能产生弦乐四重奏、钢琴五重奏那样的重奏作品。因此,中国的合奏曲总是类似于大齐奏(各乐器只在需要的地方才偏离主旋律),如江南丝竹、广东音乐、潮州音乐、北方鼓吹乐等各种中国传统器乐合奏曲,以及20世纪早、中期作曲家创作的《金蛇狂舞》(聂耳,1934)、《彩云追月》(任光,1935)、《花好月圆》(黄贻钧,1935)、《喜洋洋》(刘明源,1958)等民乐合奏曲。

随着西方室内乐的不断影响,上海音乐学院胡登跳教授自20世纪60年代创立的“丝弦五重奏”形式,开始试图摆脱过去的“大齐奏”,从而拉开了中国传统器乐合奏曲形式推陈出新的序幕。丝弦五重奏用到的乐器有二胡、琵琶、中阮(柳琴)、扬琴和古筝,很显然,这一形式颇具江南丝竹风格,但去掉了“竹”只剩下“丝”。其中四件弹拨乐器作为同组乐器,与一把二胡相对,这种四对一的乐器配置,很容易让人把它与钢琴五重奏对应起来。胡登跳的设计有没有做此参照不得而知,但这一设计有其合理性,四件弹拨乐器构成一个完整的音区、音色组合,而二胡则与之形成音色互补,二胡的音量与连奏也比竹笛更容易与弹拨的断奏相融合,因此总体音响上是平衡的。上海音乐学院郭树荟教授曾这样评价胡登跳的“丝弦五重奏”:“创新的和声、复调手法较之于中国传统小型合奏乐简单的语言表现形式更有立体感,而五件乐器之间的音色、音响及其奏法,有效的提升和张扬了中国音乐表现的独特魅力。”(2)郭树荟:《探索与困惑——20世纪下半叶上海民族室内乐为我们带来了什么》,《音乐艺术》,2007年,第4期,第88页。

胡登跳的“丝弦五重奏”启动了推陈出新大戏的登场,但这场大戏的高潮即“出新”,仍然由谭盾等当时一批风华正茂的年轻一代作曲家担任主角。其中一个重大标志性事件,就是1985年4月在中央音乐学院礼堂举办的谭盾个人专场民乐作品音乐会。音乐会上“以非常规编制、非常规写法、非常规演奏技巧和非常规审美情趣,演出了《中国弦乐组曲》《南乡子》《双阕》等一系列实验性新作”,(3)李西安:《文化转型与国乐的张力场结构》,《中国音乐学》,1994年,第4期,第44页。产生了所谓“一石激起千层浪”的轰动效应。由于他们是实践“洋为中用”和“推陈出新”的同一批人,因而能够使他们既能在洋为中用中不失去中国作曲家的本色,也能在推陈出新中发挥西方室内乐的精神。

当然,西方音乐在调性瓦解后不再追求室内乐作品音响的和谐、平衡,以及以音色对比来处理声部“谈话”关系的做法,也为中国作曲家把中国乐器原本存在的缺点变为写作室内乐的优点,提供了借鉴。如谭盾的《双阕》所使用的二胡与扬琴,在中国传统音乐中是一对“老搭档”,《南乡子》中使用的是古筝与箫(类似古琴与箫)也是传统组合,但按西方室内乐的写法它们就变成了一种音响不易融合的组合。好在作曲家要追求的正是两件乐器各自的奇异音响效果,以及两件乐器间过去少被开发的结合可能,从而使听者也由此获得了与以往不同的新奇聆听体验和审美感受。所谓推陈出新,正是指此类写作实践。

众所周知,中国民间器乐音乐中包括吹、拉、弹、打四类乐器,每一类中又包含不同乐器,每一件乐器之间的音色区分度也较大,这是西方乐器所不具备的特点。因此,中国作曲家很难借鉴西方弦乐四重奏的方式,来写一个两把二胡、一把中胡和一把低音革胡的弦乐四重奏,而是多如杨立青为古筝、二胡、扬琴、琵琶和打击乐五件而作的民乐五重奏《思》(1995)这一类的做法,即常常要在一首乐曲中用到至少三种不同类型的乐器。这种现象,倒是暗合了西方20世纪以后室内乐作品喜欢用混合类别乐器创作的倾向。显然,推陈出新不仅使中国的传统器乐合奏曲得以改头换面,构成了整个室内乐体裁中的一枝独秀,而且也体现出与国际潮流一致的现代性。

(三)形式路径三——中西合璧

用西洋乐器与中国乐器相混合来创作室内乐,就是所谓中西合璧的形式路径,这是“洋为中用”和“推陈出新”之后的一种必然发展,体现了中国作曲家的新探索。中西乐器的直接组合,构成了一种亦中亦西、不中不西、跨文化、跨种族、超越时空的新型室内乐,它在音响上的可塑性是巨大的,乐器组合的可能性也几乎是无限的。值得一提的是,这种中西合璧的做法基本上也只有中国作曲家才会主动采用。近年来也有一些西方作曲家受邀用中国乐器创作作品,但都并非他们主观所为。因此,中西合璧的室内乐创作方式某种程度上成为了中国作曲家的“专利”,并且已是中国作曲家除民乐室内乐外对世界产生独特影响的另一种室内乐形式。

从时间上回顾,徐纪星为马骨胡、打击乐和钢琴而作的《观花山壁画有感》(该曲在1983年全国第三届音乐作品评比中获得了民族器乐创作一等奖),是该类形式获得全国性影响的最早一部作品。正如一位评论家所说:“《观花山壁画有感》这部作品以配器的新颖别致和音响的绚丽丰富见长。为了使乐曲有特定的情调和地方特色,曲作者选用了壮族的古老乐器马骨胡;为了使乐曲有丰富的音响与时代特征,曲作者选用了钢琴;为了使作品更符合想象中的意境,曲作者选用了云锣、包锣、大锣、木鱼、梆子、碰铃等打击乐器。这是一种探索民族音乐表现形式的奇特新颖的乐器组合。”(4)无穷碧:《新颖的技术手法 浓郁的民族特色——民乐重奏〈观花山壁画有感〉赏析》,《音乐爱好者》,1986年,第1期,第15页。在该曲中,作曲家选择钢琴显然是看中了它的西方身份,而正是它与马骨胡以及中国特色打击乐器的巧妙组合,产生出中西混合的特殊音色。

这一室内乐形式除了为作曲家提供了探索特殊音响的各种可能性外,还有一个比较现实的好处,那就是可以同时满足中外听众的聆听需求。而在更大的层面上,更是迎合了多元文化发展的新趋势。

王建民的《第一二胡狂想曲》(1988)是20世纪80年代后在二胡创作上产生重大影响的一部作品,该曲原版采用了二胡与钢琴这一中西合璧形式。显然,作曲家希望借助钢琴宽广的音域和在音响上的多变,来凸显其为二胡设定的新技法和超越传统的表现力。二胡本来与扬琴是一对传统搭档,刘文金早在30年前创作《豫北叙事曲》时也选择了二胡与钢琴的组合,但其钢琴部分的写作实际上仍是以扬琴思维来处理的。而在王建民的《第一二胡狂想曲》中,钢琴与二胡各自的充分发挥,使得这一中西乐器组合真正获得了相得益彰的效果。

陈晓勇的室内乐作品《为小提琴和筝而作的二重奏》(1989),则在某种程度上像是对王建民做法的一个反转。小提琴与中国的筝尽管一个擅长旋律歌唱一个擅长竖琴式的琶音,具备音响互补的条件,但由于音色和音准有很大差异,所以向来很少有交集,把它们结合在一起通常是难以想象的。然而,作曲家陈晓勇在处理两者的结合时,很好地利用了小提琴的“线”与古筝的“点”的关系,使得两种文化背景的声音融合为一体。

唐建平为一支竹笛和八把大提琴而作的《九重奏》(1994),是一个非常有意思的独特组合形式,一是比例悬殊:一支竹笛对八把大提琴;二是音响风格反差极大:竹笛的民风韵味够“土”和大提琴的典雅醇厚够“洋”。但正是这种组合反而使该曲产生出未曾有过的音响效果,从而让听者感觉耳目一新。从唐建平这部作品的乐器选择或者可以看出这一时期作曲家在中西乐器组合上的一个倾向,即在选择中西乐器组合时,尽可能选择音响分离性强的乐器,这样作曲家就可以最大限度地探索未知的音响。

以下这三部室内乐作品的乐器选择,在笔者看来也与这一倾向有关。它们是温徳青为二胡与弦乐四重奏而作的《小白菜》(1997),朱践耳为琵琶与弦乐四重奏而作的《玉》(1999),和鲍元恺为三弦与弦乐四重奏而作的《三番》(2001)。这三部作品的一个共同点是都不约而同地把西方的弦乐四重奏作为一个主体,然后再选一件中国乐器与之相配。这是对弦乐四重奏的一种本土化改造,因为全曲仍然以中国乐器为主角。

贾达群为混合室内乐队而作的《融I》(2002)在乐队的编制上非常特殊,它是一部在中西合璧的基础上,又加入了中东、西亚地区乐器的作品,这在中国作曲家的作品中是比较少见的。由于包括了如奈伊(ney,一种波斯竖笛)、卡曼查(kamancha,一种波斯拉弦乐器)、杜杜克(duduk,一种亚美尼亚竖笛)、克门斯(kemence,一种东地中海地区的拉弦乐器)、塔尔(tar,一种伊朗拨弦乐器)、桑图尔(santur,一种伊朗扬琴)、卡努恩(kanun,一种中东地区三角扬琴)等这些个性化音色突出的乐器,因而其音响的混合风格特征备受瞩目。

沈叶为新笛、笙、管子、打击乐、琵琶、钢琴、小提琴、中提琴、大提琴而作的《寒鸦倒影》(2006),在中西乐器数量的选择上则比较平衡,中国乐器包括了吹管和拨弦两类乐器,西方乐器则选择了拉弦类,钢琴作为西方乐器承担的作用比较自由,它可以和打击乐器形成一类,这样凑起来各类音响都齐了,正好形成互补。

以上作曲家在创作这种中西乐器混合组合形式的室内乐时,原因虽各有不同,但都客观地形成了一种中西(外)合璧的室内乐新形式,它不仅拓展了中国作曲家的创作路径,更是为全世界的作曲家创作新室内乐提供了新思路。

(四)形式路径四——跨界混搭

自20世纪以来,西方传统室内乐经典形式的主导地位逐渐式微:勋伯格1907—1908年首次把声乐加入到他的《第二弦乐四重奏》中;巴托克1936年创作了《为弦乐器、打击乐器和钢片琴而作的音乐》(MusicforStrings,PercussionandCelesta),把起辅助作用的特效性乐器钢片琴作为了主奏乐器之一;布列兹1953—1955年创作的《无主之锤》(LeMarteausansmatre)则用极少用于室内乐的木琴、颤音琴、吉他再加上声乐,以唤起对非欧洲声音的联想;瓦雷兹在1950—1954年为15件管乐器、五组打击乐器和电声音响而作的《沙漠》(Déserts)中把实际演奏音响与磁带播放的音响相对置;卡赫尔(Mauricio Kagel)1964年为两位大提琴演奏者和一位打击乐手而作的《竞赛》(Match),让演奏者像戏剧演员那样做出各种表演动作;施托克豪森1992—1993年的《直升机四重奏》(Helikopter-Streichquartett,4helicopters,TVandaudiorelayequipment)让弦乐四重奏的四位演奏者分乘四架直升机进行表演等。

上面这些作品均可看作“跨界混搭”的形式,它们都一定程度突破了纯乐器的界限。具体有以下三种形式,即:传统的乐器组合加声乐(或加表演等其他艺术形式)、传统乐器与电声结合、传统乐器与自制乐器结合(或完全用自制乐器)。由于这种跨界的性质,因而拓宽了室内乐体裁概念的外延,由于这种混搭的特征,也就打开了室内乐创作无限的路径。

以时间和影响来看,国内最早出现的一部非常有影响的此类作品,是瞿小松1984年为混合室内乐队而作的《Mong Dong》,该曲不仅用到了极少出现在现代乐队中的中国古老乐器埙和独弦琴,还用到了合唱(尽管这里的人声实际上已被当作一种乐器声音来处理),其他用到的乐器包括:三弦、琵琶,短笛、双簧管、小提琴、中提琴、大提琴、钢琴、打击乐器等中外传统乐器。这是一个非常能够体现混搭和跨界意味的乐器组合,正是以这样一支带有悠远历史感的特殊音响的乐队为基础,作曲家为我们展现了一幅中华远古大地上的那种质朴、混沌、粗糙,甚至粗野的声音景观。

跨界混搭组合形式的选择往往都是出于作曲家对某种特殊声景表现的强烈追求,以致于不惜抛弃人们已接受的形式。如果说瞿小松《Mong Dong》的跨界混搭突出的是对远古人类自然面貌的当代声景重现的话,那么何训田《天籁》(1985—1986)的跨界混搭则是用自行改革和创制的乐器而表达的作曲家对人类理想境界的声音憧憬。作曲家为了找到一种能够表现自己音乐想象的媒介,毅然大胆地改革、创制了29件乐器,通过自创的RD作曲法,让这一独特的乐队发出了超越中外传统同时又能引起人类心灵共鸣的天籁之声。

刘庄于1999年创作的《风入松》三重奏,三件乐器分别选的是预置钢琴、长笛和大提琴。这显然是一种非常少见的三重奏组合形式,因为预置钢琴是一种经过特别调制后的钢琴,虽仍然是钢琴,但由于声音被完全改变以致实际上已变成一件新乐器,除凯奇外其他作曲家极少把它用于室内乐中。而之所以会有如此的跨界混搭,恰与作曲家要用这三件西方乐器(尤其是预置钢琴)之“洋声”传中华文化“古韵”之意图相吻合。正如作曲家本人所说:“此曲描写在一个宁静的夜晚,风从松树林中吹过:预置钢琴像古琴的音色,长笛像箫的声音,大提琴发出虚实相间的回响。”(5)郭新:《音乐“留白”使“洋”声传古韵——刘庄〈风入松〉中文化传统与现代技法的整合》,《中国音乐》,2011年,第3期,第97—98页。

安承弼2002创作的《纹》是一部为中提琴和电子装置音乐而写的作品,这样的作品在20世纪以来的西方音乐中已非常多见,在种类上常常会被看作是电子音乐,但其形式上仍可以归为室内乐。作为室内乐,该作品的特点在于让传统弦乐器的音响与电声音响发生“化学反应”,反应的结果可能使各自的音响特征更分离,也可能使各自的音响更接近,从而产生跨界混搭的效果。

在这一类形式的作品中,打击乐器往往起很大作用,如张豪夫的《时间的移动》(为管乐与打击乐而作,1990)、赵曦的《葳蕤》(为古筝与打击乐而作,2003)、张旭儒的《土皮赋》(为人声与打击乐而作,2005)和陈牧声的《空谷幽兰》(为中提琴、钢琴和打击乐而作,2009)等。

需要说明的是,以上所述四种形式路径,其界线常常并不那么绝对,做这样的区分一方面是出于分类的需要,另一方面也是希望从中看出作曲家在室内乐创作思维上的变化。实际上,这种变化已模糊了室内乐体裁的边界。当作曲家不再按规定的范式来构思其音乐时,室内乐这一名称是否会寿终正寝?它未来在形式上会怎样继续发展呢?回答这个问题,还须先对写作策略做一番探讨。

二、室内乐创作写作策略之演变

写作策略与形式路径两者之间关系密切,它们相互影响、相辅相成,形式的选择可能促使写作策略的改变,而写作策略也可能导致新形式的产生。当然,两者的论述重点是不同的。如果说前者关注的是外部,那么后者关注的就是内部。以下同样从四个方面,对中国作曲家在室内乐创作中的写作策略进行概括和探讨。

(一)写作策略一——以实化虚

所谓“以实化虚”就是以实在具象的描绘内容,来化解西方室内乐体裁这一原本强调虚构抽象的表现载体,而这和西方作曲家写作室内乐的传统是不一样的。众所周知,海顿、莫扎特、贝多芬这三位古典时期的作曲家各写有十几到几十部弦乐四重奏及其他室内乐作品,绝大多数都是无标题的,有些即使有标题也是“务虚”性质的(如三位作曲家一些带有象征性绰号的室内乐作品)。从浪漫时期到20世纪,这种创作倾向仍然被保持下来。尽管一些现代作曲家偶尔也用到具体标题,如勋伯格的弦乐六重奏《升华之夜》(VerklärteNacht)、雅纳切克的第一弦乐四重奏《克鲁采奏鸣曲》(KreutzerSonata)等,但总体讲,表达虚构、抽象的情感还是主流。为什么西方作曲家要坚持这一创作策略?这与他们对室内乐体裁性质的定位有关,即它本质上是一种“内向性”的音乐体裁。

实际上,音乐本身就是一种“无法言说”(即这里的“内向性所指”)的艺术种类,而室内乐则更甚。但中国作曲家却从一开始就有意识地把室内乐拿来当作“外向性”的体裁来用,即表现明确的对象或意义,而这一改变恰恰体现出中西室内乐创作的不同策略。首先是标题的处理,如从谭盾的《风·雅·颂》、周龙的《琴曲》,到莫五平《村祭》、贾达群的《源祭》、胡晓的《戏曲场景》等,无一不以具体的中国文化对象为标题。周文中的《流泉》、罗忠镕的《第二弦乐四重奏》和陈晓勇的《第一弦乐四重奏》是较少不用具象标题的例子,但这在中国的室内乐创作属少数。标题的具体与抽象无关作品的品质,但会影响作曲家对音响材料的选择和处理,也会造成不一样的聆听感受。

除以上所举弦乐四重奏外,其他室内乐形式的情况也与此类似,如郭文景的《社戏》,张大龙的《九件弦乐器的信天游》,刘庄的《风入松》等,这些标题的意义所指一目了然。而杨立青的《唐诗四首》,林华的《桃花坞木刻年画四则》,陈其钢的《抒情诗II 水调歌头》等直接参照诗歌与绘画,也不需解释。当然,也有像贾达群《时间的对位》和梁雷《花开的声音》等这样抽象标题的作品。标题的选用尽管不等于写作本身,但却与写作策略有着密切的关系。

除了标题,在“实”的具体做法上,可以通过音乐素材的选择来体现。在《风·雅·颂》中,为了与作品标题所体现的中国古老文明相对应,谭盾选取了中国广西金秀瑶族古歌《开天辟地》、古琴曲《梅花三弄》和《幽兰》的曲调,为音乐奠定了诗经的远古意境。并通过将“古琴指法中的‘吟、揉、绰、注’,琵琶中的‘滚、拂、划、扫’和二胡、板胡中的‘滑指’等特殊的演奏法创造性地移植到弦乐四重奏中,这就更加丰富了作品的音色,使作品具有一种东方的风韵。”(6)王安国:《评谭盾〈第一弦乐四重奏〉(风·雅·颂)》,《中央音乐学院学报》,1984年,第2期,第28页。而周龙为使《琴曲》获得古琴的音乐效果,除了“直接以琴歌《渔歌》为载体”,还把古琴的演奏技法,如“散、按、泛细腻的音色变换”转变为弦乐器的特殊演奏法,(7)详见周杏:《论周龙〈琴曲〉中对古琴音色及其空间韵律的探究》,《乐府新声》,2017年,第2期,第101—109页。从而实现了以古琴音乐之精神“化入”弦乐四重奏这一载体的创作目的。张大龙的《九件弦乐器的信天游》则以陕北民歌“信天游”的特有音调贯穿全曲,通过西洋弦乐器的音响演绎,表现了中国大西北的风土人情。

有时,中国音响特征的联想也是另外一种“实”的体现。在杨立青的《唐诗四首》中,作曲家对四首乐曲就各采取了不同的彰显中国音响的方式。第一首《期待》虽然呈现出不协和的特点,但钢琴声部的音型姿态却与中国的古筝演奏方式有明显联系,并多用四度、五度叠置的音程引发对古筝音响特征的联想。在第二首《夏日》中,作曲家在全曲间插地运用了“中国传统戏曲中散板和流水的形式”。(8)郭树荟:《诗境 乐境 意境——杨立青〈唐诗四首——为女高音、打击乐与钢琴〉初探》,《音乐艺术》,2004年,第1期,第38页。第三首《咏荧》是一个类似“谐谑曲”的乐章,欢快、热情、动感,过渡性质,虽没有明显的中国元素,但整个过程却很像是中国戏曲中的过场音乐。第四首《送别》是终曲,音乐表现了典型的中国传统诗词中的送别场面。在音响的处理上,“中国古琴的音色通过在钢琴琴弦上用手指或指甲的拨奏、刮奏来模仿,质地不同的各种敲击器击打管钟和锣各自的正常和非正常部位具有类似于中国的锣、钟、磬等乐器的音色特性”。(9)同注⑧,第39页。由于整部作品在音乐语言上的现代性特征,并且要求用德语来演唱其中声乐部分(作曲家当时正在德国留学,该作品也是以德国听众来构思创作),因此对于中国的听众来说,想要感受其中的中国风格需要有更敏锐的耳朵。但对于西方听众而言,它的中国化特征仍然是非常明显的。

与《唐诗四首》相比,在陈其钢的《抒情诗II 水调歌头》(10)需要指出的是,该乐曲的编制和创作取向与委约者有着密切关系,这也是现当代室内乐创作中的一大特点。陈其钢的这部作品就是受约于荷兰阿姆斯特丹的“新音乐团”(Nieuw Ensemble),该乐团编制上的一大特点是除了常规的木管、弦乐和打击乐器外,包含了曼多林、吉他和竖琴这些室内乐队不常用的乐器,这对《抒情诗II 水调歌头》的创作技法的运用和整体音响的构思带来了不小影响。换句话说,这种委约关系往往可能促成某种新形式的诞生,如琵琶演奏家吴蛮1990年移居美国后偶遇克罗诺斯弦乐四重奏(Kronos Quartet),催生了琵琶与弦乐四重奏的崭新组合形式以及她首演的系列作品,如周龙的《魂》、谭盾的《鬼戏》、梁雷的《五季》、叶小纲的《栀子花》等。和徐孟东的《惊梦》中,中国风格的体现更加突出。前者以苏轼的《水调歌头》为歌唱文本,全曲贯穿男中音模拟中国古诗吟诵的声调和节奏,音乐一开始就为人们展现出词人所描绘的“把酒问月”的情景;后者则选用明代传奇剧《牡丹亭》中《惊梦》的片段,以昆曲所特有的念白方式,似说似唱地吟诵出一句句惊梦中的“对话”。与勋伯格的“说唱”(sprechstimme)不同,昆曲的念白有程式化的声调和节奏处理模式,所以它的中国风格非常鲜明。

“以实化虚”作为中国作曲家的一种写作策略,几乎贯穿在所有以西洋乐器为组合基础的室内乐形式中,其本质是改变了室内乐的“内向性”性质。这一写作策略一定程度解决了西方室内乐体裁在中国的接受问题,因为中国的听众通常都希望从作品中听到一个故事。

(二)写作策略二——民乐新创

“民乐新创”与前文所说的“推陈出新”虽然都涉及民乐室内乐创作,但两者所讨论的内容并不相同。“推陈出新”涉及的是形式路径的演变过程,而“民乐新创”则探讨作曲家在处理室内乐作品(并不限于民乐室内乐作品)中的民族乐器时,所体现出的新思维以及创造出的新奏法和新织体。

中国的器乐合奏曲有着悠久的历史,但在西方室内乐体裁引进中国之前,却一直处于一种“听其自然”的发展状态中。其原因是:首先,千百年来演奏曲目的积累靠的是传承,缺乏或极少有作曲的介入;其次,由于没有专业作曲的活动,也就没能产生与创作相关的理论,尤其是多声部写作理论;第三,由于没有产生多声部写作理论,也就没能形成主调和复调的织体处理手法,在合奏曲中各乐器基本上都以一个主旋律贯穿,所有乐器演奏相同的曲调,偶尔在需要的地方做少许偏离曲调的装饰性变化。这自然降低了音乐的技巧性,并阻碍了向高水平的艺术性发展。

直到西方音乐及其作曲理论传入中国,尤其是室内乐体裁引入中国后,上述状况才得到了根本性改变。现代作曲的介入促使作曲家们开始建立起写新民乐的意识,室内乐思维的形成,则对乐器的写作方式带来了全新的改变。所谓“民乐新创”指的就是在这种新思维的引导下,作曲家们对中国民族乐器在室内乐中潜在的表现方式,以及对新演奏技法的探索过程。其本质可概括为,使民乐写作从以旋律主导的织体(不管是齐奏还是主旋律加伴奏),逐步转变为以音色音响为主导的织体。

这种转变又可分为两种情况,那就是,当一个作品取材于传统曲调时,转变的力度就小一点,如果是新创曲调,则更追求体现现代性的音色音响织体。作为第一种情况,我们可以来看看杨勇的《秋声赋》(2013)。该作品是一首三重奏,为二胡、琵琶和三弦而作。三重奏因为声部少,所以最能体现室内乐的重奏效果。加之三件乐器的音色分离性强,其重奏的效果容易突出。这部作品在音调素材上取自苏州弹词,包括主题核心音调以及一些重要的节奏音型,从而“使作品具有苏州弹词音乐风格的创作特点”(11)魏明:《将民间音乐资源用于器乐化写作的艺术构思——杨勇当代民乐室内乐〈秋声赋〉创作路径解析》,《中央音乐学院学报》,2017年,第4期,第48页。。由于这个作品在一定程度上是试图以器乐化的方式重现苏州弹词的艺术,因此保持一定程度弹词的原汁原味就成了一个主要写作原则,“作曲家有意将创作锁定在保持民间音乐风格的前提下,将中国民间音乐资源置于经过艺术化处理再创作的思考之中。”(12)同注,第62页。

但在处理重奏三个声部的关系上,作曲家充分挖掘了各乐器的音色个性。如该曲的第一部分“慢板”,三件乐器在体现苏州弹词核心音高材料的贯穿中,互相构成类似自由模仿式的织体关系。尽管二胡居主旋律地位,但三弦和琵琶与它已不再是简单的伴奏关系。“作曲家充分利用了二胡、琵琶和三弦这三件乐器演奏性能的优势和音色差异……在写作二胡声部的主要旋律时,作曲家对每一句句首的进入位置,均有意将其设计为小节中的不同节拍位置,从而形成句子间的错落感。”(13)魏明:《将民间音乐资源用于器乐化写作的艺术构思——杨勇当代民乐室内乐〈秋声赋〉创作路径解析》,《中央音乐学院学报》,2017年,第4期,第54页。这部取材于传统的室内乐作品尽管保留了一些音乐原型的特征,但通过对完整旋律的“音色接力”,还是从音响上分化了旋律的主导性。

在不依赖具体的传统音调素材来创作的民乐室内乐作品中,运用现代写作技法时就更可能摆脱传统的束缚。如果说依赖传统音调素材进行创作相当于一种“写实”的话,那么不依赖具体的传统音调素材来创作就如同一种“写意”,如陈晓勇的《戏-融之III》(为筝、人声、笙和打击乐而作,2002)。该作品的音调素材并未选自某个具体的戏曲,而是通过一些碎片化的人声“韵白”,表现了一种经过抽象后的“戏”的印象。四件乐器(人声也可看作乐器)各自音色分离,声部运动独立,形成一种多层对比展开的音色音响织体,但各种声音的对比衬映,最终又被一种戏韵“融”为一个整体。乐曲篇幅虽然不长,但充分展现出音色音响的室内乐思维特质。梁雷的六重奏《湖景之四》(为曲笛、笙、扬琴、琵琶、中阮和古筝而作,2004),总体音响也是以音色音响化的“拟声性”效果呈现,即用声音模拟想象中的湖上景色的变化。乐曲没有借用任何现成的民间曲调,六件乐器通过音色、织体、音响层次的对位,构建了非常细腻的声效变化,既是对自然景观的描绘,又表现了内心深处的情感波动,只不过所有这些都借助湖景这一具象表现出来了。

可以说,自20世纪80年代以后,作曲家在追求用音色音响织体来展现民乐室内乐创作的现代性思维时,几乎都采取了写意的方式,而强调旋律的创作往往都较难体现出创新性。这对于作曲家来说确实是一个创作上的棘手问题,因为民乐的所谓“好听”本就来自旋律,但强调了旋律就显得相对保守。如何才能解决这样两难的问题呢?贾国平于2011创作的《清风静响》(为板胡、笙、琵琶与古筝而作)给了我们一个很好的范例。其关键是,该曲通过以音响模式代替旋律模式的写作策略,找到了一条创造民乐室内乐新模式的道路。

所谓“音响模式”是对声音形态的一种概括,中国的每一种乐器都有其独特的声音形态,这些声音形态构成了人们对各种乐器的固定认知,而这种认知并不会因为声音形态的呈现完整与否有所区别。在以“旋律模式”为写作策略的创作中,声音形态通常都以完整、连贯的形式呈现出来,而“音响模式”则让声音形态以相对断续、碎片化的形式呈现出来,并且一种乐器的声音形态总是和另一种乐器的声音形态形成碎片式的交替出现,同时还可能与其他乐器的声音形态形成纵向结合,形成一种纵横交错的音响呈现。碎片化的声音形态打破了人们聆听民乐的习惯,但并没有阻碍人们对民乐音响的认知,可以说音乐中全是熟悉的声音(尽管作曲家也尝试让乐器发出一些新的声音),但却是一种全新的呈现,而这正是“以音响模式代替旋律模式”写作策略的关键所在。这是一种最有智慧的建立在传统基础上的创新方式,或可作为未来民乐室内乐创作的一个很好的借鉴。

(三)写作策略三——中性融合

不论是以西洋乐器组合为载体,还是以中国乐器组合为载体,大多数中国作曲家在创作上都把如何表现好中国风格为基本追求,这当然是民族意识和文化身份所决定的,即所谓的“文化身份认同”,这很自然,也非常值得肯定。但是在音乐创作中,有时不给予作品明确的风格定位可能也会达到很好的表现效果。李滨扬的《呼吸II》可作为一个例子(包括前面提到的贾达群的《时间的对位》),呼吸本来就是人类所共有的自然现象,不存在中国风格和西方风格的呼吸差别,因此描写它并不需要风格来帮忙。只是作曲家所用的乐器本身有中国风格的身份,因此从它的音响仍然使人联想到中国及中国作曲家,但这种联想已经相当弱了。显然,音乐创作超越民族风格的限定,不仅是可能的,也是需要的,有时甚至是必须的。

所谓“中性融合”的写作策略,指的就是作曲家主观上弱化“文化身份认同”所采取的写作方式。然而回顾中国40年来的室内乐创作,这种写作策略因不受鼓励,所以基本上是被边缘化的。关于作曲家身份认同的讨论一直以来都是一个热门话题,究竟该突出身份还是淡化身份,这里暂放在一边不去评说,但有一点可以肯定的是,从创作风格多元化的角度看,我们不应排斥“中性融合”即淡化身份的写作策略。

对于在音乐创作中超越文化身份认同,作曲家何训田可算是一位突出代表。他发表过许多颇有见地并让人震撼的言论,如“按照上帝创造万物的方式创造音乐”“非西方、非东方、非学院、非民间和非非”的“五非说”“中国八十年代全面走进西方是进步,九十年代末部分人提出走出西方是更大的进步,走出西方的同时走出东方是更大更大的进步。”(14)迷言那:《何训田方舟》,《人民音乐》,2005年,第1期,第28页。等等。在这样的观念指引下,何训田创作了许多所谓“元”音乐作品(即回归到音乐本身进行创作),并取名为“为所有物种而作”。

《声音的图案之三》(又名《拂色图》,1997)就是一个典型的例子,该曲是为短笛、中国笛和电小提琴而作的三重奏(这个乐器组合本身已体现中性融合)。《声音的图案》是系列作品,据称是“人类第一部献给所有物种的元音乐”,(15)迷言那:《如是我闻何训田》,《音乐创作》,2013年,第8期,第24页。也是实践并证明何训田“五非说”的一部力作。作品的主题看起来只是表现声音作为一种自然现象的状态,即图案,作曲家抓住了它们,并力图按照它们自己的样子呈现出来。构成这些图案的声部“似物种、生命圈、生命体。各生命体、各生命圈、各物种按其自身的行径轨迹延伸、运行……声音旋转呈现物种循环的简单复杂、单一混合、相同不同、如一变化的平等。”(16)迷言那:《〈声音图案〉随想》,《人民音乐》,2007年,第10期,第23页。尽管也有人对何训田的“五非说”提出质疑,认为一个作曲家不可能脱离其生存社会的影响,但《声音的图案之三》或许可以证明,作曲家可以假定自己为“真空地”存在,并达到“自己就是一个世界”的境界。

“中性融合”的写作策略在《声音的图案之三》中不仅体现在音高材料上,也体现在节奏组织上,更体现在结构布局上。全曲151个小节所用到的音高概括起来只有八个,即#F A B#CbAbE C E(按乐曲中出现的顺序排列)。这八个音通过重复使用并按各五个音一组重组,分别安排到三个声部中:

电小提琴:#F BbEbA A(17)钱仁平在《“宏复调”织体形态及其结构功能——何训田〈声音的图案〉之三音乐分析》一文(载《音乐艺术》,2004年,第1期,第45页)中提到电小提琴声部还出现了三次G音和一次bB音,但笔者多次检查后未发现G音,bB音确实在第183小节出现了一次,但笔者怀疑可能是印刷错误,应该仍然是A音,因为把A音换成bB音并无任何意义。当然,也可能因版本不同所致,笔者参照的是上海音乐学院出版社的2003版。

中国笛:#F BbEbA#C

短 笛: BbEbA C E

从上面的音高排列中看出,三个声部有大量的共同音(用阴影表示),尽管它们各自的出现顺序不同,但至少表明它们的“同质性”很强。各声部音高的选择似乎并没有参照什么既定的原则被选择作为一组。如果说这些音高组合能体现出什么最主要特点的话,那就是纯五度音程,因为每个声部都有2—3个纯五度音程。但是,这些五度音程并无任何特定风格的暗示,通过纵横各音程的连接和叠置,既不能产生调性,也不能确定是无调性,既不是西方也不是东方,既不是学院的也不是民间的,其“中性风格”自然呈现出来。从节奏组织上看,该曲采取了卡农的手法,但这个卡农又与西方传统的卡农写法完全不同,其根本原因是,由于音调上是自由模仿且节奏碎片化,节奏模仿的效果被模糊掉了。除开始呈明显模仿关系外,由于原型节奏无法跟踪,模仿很快就迷失了方向。可以说,作曲家用西方的模仿反过来又瓦解了西方的模仿。从该曲的结构布局看,全曲的模仿进程连续不断,既无明显句法关系,又无段落划分,更无结构层次,完全打乱了音乐发展的常规模式。除了保持最低限度的起伏外,音乐如同“自由落体”,凭借着自身的惯性一直向前,直到动力消失后自然停止,形成了一个从开始到结束连绵不断的“一体化结构”。(18)笔者曾以此概括20世纪著名作曲家利盖蒂许多作品的结构特征。对这部作品的结构,钱仁平称之为“宏复调”,迷言那称之为“何训田卡农”,而作曲家本人则把整个《声音的图案》系列作品看作是一种“蚯蚓式结构”。由于以上三方面均与人们认知的做法不同,导致人们无法借助以往的经验来体验它,而这正好就体现出了“中性融合”的创新价值。

老一代旅美华人作曲家周文中先生所提倡的中西音乐汇流,从某种意义上讲,与这里所说的“中性融合”是相通的。周文中先生把中国书法的运笔和古琴式音响流动的听觉意象渗透到主要以西方技法组织其结构的音乐表层中,从而形成一种对中西风格的超越。而旅法华人作曲家安承弼的室内乐作品《纹》,则通过乐器的特殊配置,表现了阿拉伯纹饰、佛教徒的舞蹈以及韩国的建筑样式在几何性质上的肌理,反映了作曲家从哲学层面思考音乐创作的一种偏好,与民族风格与文化背景没有直接的关系。

从某种意义上讲,“中性融合”的写作策略接近西方的无标题音乐或所谓纯音乐的创作,而纯音乐也正是室内乐写作的主要类型。纵观西方音乐史上伟大的室内乐作品,绝大多数都是以无标题形式出现的。这说明了一点,即标题对于音乐作品的伟大性并没有决定性作用。当然,“中性融合”并不等于无标题,而是弱化明确的风格导向,以一种面向所有文明的态度处理音乐语言。

(四)写作策略四——自制新法

自20世纪传统作曲理论体系瓦解以来,全世界的作曲家都在寻找新的替代体系,其中最成功并且影响最深远的就是奥地利作曲家和音乐理论家勋伯格创立的十二音序列作曲体系。自此之后即掀起作曲家自制新法的热潮,如德彪西的全音阶、巴托克的轴心体系、欣德米特的基于泛音理论的和声体系、梅西安的有限移位模式等,它们虽然并未得到广为应用,但各自也都留下了大量的作品以证明其有效性。当然,尽管20世纪以来每个作曲家都试图独树一帜创立新技法,但真正成为新体系者其实也并不多,绝大多数也只是在综合已有技法的基础上,做一些个人的添砖加瓦工作而已,有些或许只是换了个解释的角度。

由于中国的专业作曲自20世纪初才起步,因此重走西方走过的道路,模仿、照搬西方作曲的理论体系和实践经验就在所难免。然而,中国作曲家从一开始就试图对西方的作曲方法加以变通或改造,以适应中国人的表达方式和接受方式,这样的过程一直走到了今天。这期间,中国作曲家不仅写出了许多优秀作品,也不断总结出有实践指导意义的作曲方法和经验。

“RD作曲法”就是其中一例,它由何训田于1982年创立,“R”是中文“任意”的缩写,“D”是中文“对应”的缩写。因此,“RD作曲法”也就是“任意对应作曲法”的简称,但一般在使用名称时用前者。那么“任意”究竟指什么呢?指的是律的任意,也就是任意律。何训田曾提出人类音乐律制发展“三时说”,(19)转引自何训田官网www.hexuntian.com/portfolio/items/1020360。显然,任意律就是要打破任何现有律制的限制,进入到一个律制的“自由王国”,从而彻底解决音高材料来源受律制限制的问题。那么什么是对应法呢?它“是由一个物通过对应的方式派生另一物以及无限物的方法”。(20)转引自何训田官网www.hexuntian.com/portfolio/items/1020357。也就是,对应法是解决音乐创作中材料组合的问题的。由此,一个被誉为“中国当代第一部作曲法”的作曲体系被何训田创造出来。

何训田的“RD作曲法”并非是纸上谈兵,他的多部室内乐作品如《天籁》《声音的图案》系列作品等都是根据此法而作。关于该作曲法已有学者撰写了不少文章,(21)可参见宋名筑:《从〈天籁〉看何训田的“RD”作曲法》,《音乐周报》,1988年12月10日,后被转载于《音乐探索》,1989年,第1期,第79页;宋歌:《何训田RD作曲法略说》,2002年上海音乐学院硕士学位论文;杨琛:《何训田创作观念与作曲技法》,2010年上海音乐学院硕士学位论文。对此这里不做展开。何训田之所以能够创立出一种新的作曲法,并通过作品证明了他的有效性,说明了中国作曲家不仅可以对由西方人创立的作曲这门学科做出自己的贡献,还能创作出独立于西方室内乐的新类型。

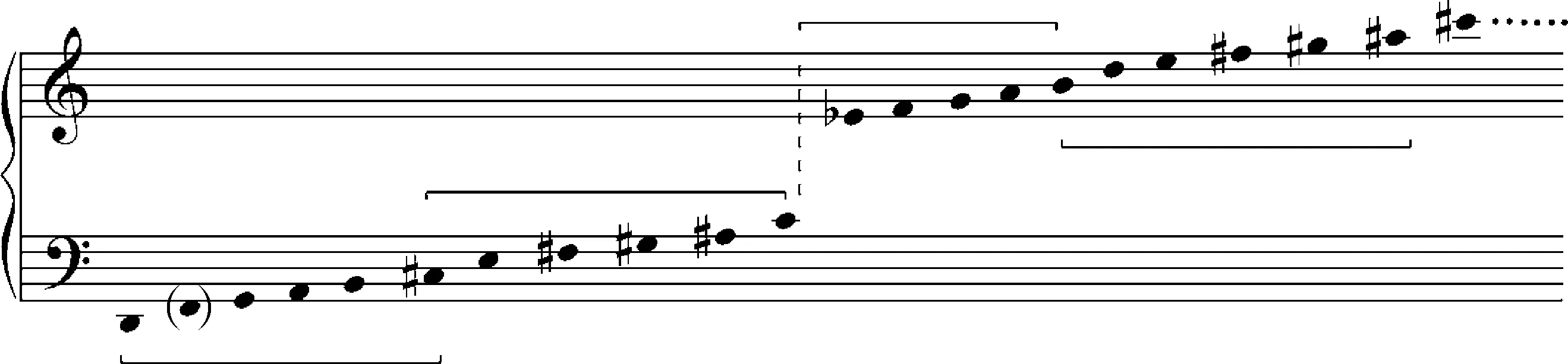

以高为杰的民乐室内乐《韶II》(为六位民乐演奏家而作,1995)为例,我们来看其具体的构成。在这个作品中,作曲家首先用非八度周期音阶的音高设定,解决古筝的定弦问题。其定弦如下(谱例1):

谱例1.

古筝的定弦既为其他乐器确定了音高来源,当然也构成了该曲的基本音高材料。(22)谱例1转引自田刚:《“非八度周期人工音阶”探析》之例3,《中国音乐学》,2006年,第2期,第129页。具体分析请详见该文。以这样特殊设定的音高材料,给该曲带来新的音乐结构方式,同时也肯定会造成不一样的民乐音响效果。除了《韶II》以外,高为杰还创作了《路》(为小提琴与钢琴而作,此曲原名《韶III》,是为琵琶与钢琴而作,1996)、《暮春》(为萨克斯管四重奏而作,2000)和《雨思》(为女高音与七位演奏家而作,2001)等室内乐作品。这些作品虽然音阶基础相同,但在具体写法上各有特色。(23)关于这些作品的分析请参看田刚:《“非八度周期人工音阶”探析》,《中国音乐学》,2006年,第2期,第127—131,再转第111页;卢璐:《在传统与现代之间踱步——高为杰的非八度循环周期人工音阶理论》,《中央音乐学院学报》,2006年,第4期,第32—39页;以及高为杰:《情与理的博弈》,《中国音乐》,2017年,第4期,第11—18页。

还有许多中国作曲家也在不同程度地在探索、实验或发明各种新的技法,如赵晓生的《太极作曲系统》、房晓敏的《五行作曲法》等。通过发明新技法来提升自己作品的原创性,是每个作曲家创造欲望的一种本能体现,也是激起一个作曲家音乐创作冲动的原动力。当然,要达到这方面的成功并不容易,它必须具有原创性和有效性。尽管不容易,但相信今后仍会成为写作策略发展中的一大方向。

结语——对未来发展的思考

在回顾并探讨了自20世纪80年代以来室内乐创作在中国的发展成就后,有一点是特别令人感到骄傲的,那就是中国作曲家用短短40年的时间就走完了西方室内乐数百年的发展历程!当然,这一路因走的太快,自然也留下不少问题,对这一点我们必须要有清醒的认识。那么,究竟存在哪些问题呢?说实话,真要说问题,并说到要害上,有时还并不容易。所以,在找出问题前,我们不妨先回顾一下,我们已经解决了哪些问题,换句话讲,就是哪些对于我们来说已经不是问题了。

首先,我们解决了西方室内乐体裁的中国化问题:中国作曲家可以以娴熟的技术用任何一种西方室内乐体裁进行创作,并且都能使其能表达出中国的文化精神和风格。其次,我们解决了民乐室内乐的专业化问题:中国作曲家在保留中国乐器本质特征的前提下,用西方的写作技术全面地提升了它们的艺术表现力。最后,我们解决了室内乐创作话语权的问题:中国作曲家在室内乐创作方面已不再是西方的追随者,而是平等的竞争对手,有时甚至是引领者。

不过这些优点换个角度看,也可能带来问题。就笔者的思考而言,简言之,那就是在总体上我们的室内乐创作(其实也包括所有中国当代音乐创作)有着在创作立意和风格导向上的“封闭化”倾向,绝大多数作品的题材和音乐语言基本不出中国的人、事、物以及戏曲、民歌和民间音乐范围,这种对于作品单一的中国民族风格的过分强调,有导致作曲家个性化被削弱,以及创作路径变得越来越窄的危险。众所周知,今天中国作曲家的创作已经不再是仅仅面对中国的听众了,而是面对全球的听众,特别是在互联网音乐会形式越来越普及的今天。因此,放开眼界,打破题材和风格的束缚进行创作,应该成为中国作曲家未来室内乐创作的方向。

对于任何一位中国作曲家来说,表现本民族风格天经地义,但是当所有中国作曲家都刻意地只表现本民族风格时,就会形成一种“集体单一性”,而这对中国音乐走向世界是不利的。纵观西方音乐史上的重要作曲家,但凡在创作上只局限于写某单一民族题材和风格的都是很难成为世界级大师的。或者这样说,任何一位作曲大师都不会把自己的音乐语言风格完全建立在某个民族风格之上,而都是在博采众长的基础上,建立起属于自己的音乐语言风格。墨西哥作曲家卡洛斯·查韦斯(Carlos Chávez,1899-1978)在论及拉美作曲家如何处理好民族性与个性之间的关系时,就曾既肯定了保持民族性对于维持作曲家个性的好处,又提出了三个不利条件:“其一,把民间素材作为持续有效的创作资源确实具有局限性;其二,如果作曲家把民间主题当作自己的专有特色,那他将失去非常重要的自我创造力;其三,墨西哥和巴西作曲家使用民族民间主题的这一做法,并不能确保他们能获得属于自己的或是自己国家的风格。”(24)〔墨〕卡洛斯·查韦斯:《音乐中的思想》,冯欣欣译,孙红杰校,重庆:西南师范大学出版社,2015年,第15页。笔者以为,这位作曲家的肺腑之言是值得我们认真思考的。

当今世界因交通、通讯、互联网的高度发达,已使人与人之间的交流几乎“零距离”,文化的相互渗透也使得文化产品的地方特色不再那么的鲜明。中国音乐要走向世界,究竟是走“中国特色”的单一道路,还是在体现作曲家个体特征的前提下走“中西融合”的道路?要回答清楚这个问题并非易事,但无论如何可以强调的是,一、中国作曲家需要更加开阔眼界,要锻炼自己既能写本民族风格(这一点必须具备)又能写其他民族风格,既关注本国的题材又关注全人类社会共同关注的重大题材。二、不论选择何种题材和风格创作,建立作曲家的个性化风格才是关键。中西融合并非西方技术加中国元素,而是两者融为一体,既然西方技术已不再仅属于西方,那么中国元素也只应被看作是众多音乐元素中的一种。以这种心态进行创作,就会把作品的重点放到对个性化的追求上。

除了创作观念和方法的思考外,室内乐体裁的室内性以及室内乐作品编制的自由化,也是一个在未来的发展中值得注意的问题。室内性是室内乐体裁的立身之本,它通常应具备声部的独立性、织体的重奏性和音乐的谈话性三个主要条件。但自20世纪以来,随着传统编制被打破,“为几件乐器(或几位演奏者)而作的音乐”形式的大行其道,室内乐作品的这三个条件也变得模糊了。实际上,许多西方当代室内乐作品已突破该体裁的底线。至于中国的民乐室内乐作品,也面临着同样的问题。尽管由于当代音乐创作的极大开放性,以致于对这个问题很难制定一个标准,但坚持室内乐作品编制的合理性,以保持室内乐作品的室内性,仍然是一个基本原则。

尽管室内乐体裁出自西方,但随着世界的多元化发展,东西方优秀的音乐艺术形式已逐渐成为世界人民共享的文化遗产,而不再只属于原产地,任何个人均可以赋予这共有的形式以不同内容和个人特征,它的未来发展也可能正取决于中国的作曲家。因此,我们有理由相信,未来中国作曲家一定会写出更多优秀的室内乐作品,并且必将为繁荣室内乐这一全人类共同拥有的音乐文化遗产贡献出一份中国的力量。

——天津音乐学院第四十期“天籁讲坛”