人口流动对婚前同居的影响及异质性分析

郝 立,任 远

(复旦大学 人口研究所,上海 200433)

一、引言

先期完成人口转变的欧洲国家在20世纪70年代以后开始出现第二次人口转变。婚姻家庭领域出现了一系列新现象,包括婚前同居、未婚先育、初婚年龄推迟、婚姻稳定性减弱、结婚率下降、离婚率上升、生育率下降、家庭功能弱化等。[1-2]

婚前同居是第二次人口转变过程中的典型现象。以美国为例,在20 世纪70 年代以前婚前同居较少发生。在进入21 世纪以来由于个人主义、现代化的发展、女性经济地位提高等原因,人们对婚前同居更加宽容。[3]美国婚前同居比例从1970 年的10%上升到2010 年后的70%,[4]2013 年25-29 岁年轻成年女性中约3/4的人有过同居经历。[5]

受到儒家观念的影响,传统中国社会的婚姻观念和性道德比较保守。改革开放带来社会变迁和社会观念的变迁,婚前同居现象也开始增多。於嘉等基于2014 年中国家庭追踪调查数据估计我国居民的初婚前同居比例约为10%左右,而且这一比例在年轻群体中更高,在即将结婚的年轻人口群体中比例达1/3。[6]

改革开放以来我国出现了巨大规模的人口迁移和流动。2019 年我国流动人口数量达2.36 亿。刘利鸽等发现流动人口的婚前性行为、婚前同居、未婚怀孕等现象在“80后”群体中比较突出。[7]宋月萍等基于全国流动人口动态监测数据的分析发现在已婚新生代农民工中,一孩为婚前怀孕的比例高达42.7%。[8]根据李丁等的估算,中国流动妇女的婚前怀孕比例在2011 年、2013 年和2015 年分别为28.1%、28.9%和30.6%。[9]这些都折射出我国流动人口群体中存在突出的未婚同居现象。本文试图分析人口流动过程是否会影响婚前同居以及人口流动对婚前同居产生的影响在不同群体中呈现出怎样的差异性。

二、文献综述

(一)关于婚前同居影响因素的研究

婚前同居的影响因素主要包括以下方面:第一是个人因素。婚前同居受到不同个体教育程度、收入、工作、宗教信仰、种族、择偶观念等因素的影响。例如婚前同居在宗教信仰较弱、支持自由平等观点的人群中更加普遍。[1][3]在经济资源少、黑人群体和拉美族裔、女性群体中存在着较高的婚前同居比例。[10]受教育程度较低的人口比拥有大学学历的人口更有可能发生婚前同居。[11]婚前同居现象与失业、缺乏工作经验、低收入和临时就业相关。[12]婚前同居也被认为是形成生活联盟(Union)较为经济的方式。[13]在西方社会中同居和较低社会阶层存在较强关联。而於嘉和谢宇对中国的研究发现中国的同居者更多地接受了西方文化的影响,更高的教育程度、更好的社会经济背景以及居住在更加发达的地区的人口反而存在更高的婚前同居比例。[14]

第二,婚前同居受到家庭背景因素的影响。童年期的家庭结构、家庭关系以及父母的社会经济地位与子女成年后的婚恋行为存在密切关系。出生于贫困家庭、单亲家庭、父母有过婚前同居或离异经历的群体更容易婚前同居。[15-18]此外,婚前同居也与父母较低的受教育程度密切相关,尤其是母亲的受教育程度较低时,孩子长大后更容易婚前同居。[19]父母离异会导致孩子较为排斥婚姻,更容易选择婚前同居或离婚。[20-21]

第三,社会变迁影响婚前同居。学者们将婚前同居现象归因于世俗主义、工业化与现代化、性别与家庭观念的变化等一系列因素。[22-25]婚前同居是第二次人口转变的突出现象,而第二次人口转变的内在动力是个人主义和物质主义的发展,并因此带动家庭变迁。“性别革命”使人们对婚前同居行为越来越宽容。[18]城市居民持有更加开放和多元的婚恋观,具有更加普遍的婚前同居行为。

(二)关于迁移流动过程对婚前同居影响的研究

迁移人口往往具有更高的婚前同居行为。克莱恩佩尔发现与波兰原居民比较,居住在荷兰的波兰移民有着较高的婚前同居发生率。[26]迁移对家庭形成具有阻碍作用,移民的婚姻被推迟,未婚同居更加普遍并且会持续更长的时间。[27]

关于迁移流动过程对婚前同居的影响也主要包括个人因素、家庭背景和社会变迁等方面。对于社会阶层较低的流动人口来说,他们更可能承担一份不稳定的工作,在流入地的工作和生活中面临更大的不确定性和压力,因此更倾向于选择未婚同居来提供生活支持。[28-31]就性别而言,由于流动女性在劳动力市场上的弱势地位,导致其经济压力更大,收入与社会阶层较男性偏低,因此她们更容易出现婚前同居的行为。

迈尔斯证明生活在流动更频繁家庭中的子女长大后更有可能婚前同居且往往会推迟结婚。[32]流动频繁的孩子受到的父母监督和家庭支持较少,低水平的父母监督和缺乏家庭支持使子代更有可能选择同居,而非迈入婚姻。

迁移是社会变迁的组成部分,从而影响婚前同居。斯塔克基于社会控制理论,发现迁移过程削弱了社区纽带,减少了父母监督,增加了个人的孤独感,对婚前同居行为产生影响。[33]迁移也带来社会观念的现代化,改革开放后进城务工经商的流动人口通过各种媒介手段接触现代社会,其行为与价值取向与城市的年轻人逐渐趋同,[34]对婚姻和性行为持有更加开放的态度。[35]

当前,我国社会变迁过程中流动人口的婚前同居现象日益引起学界和社会的关注,较多的研究是质性研究和经验访谈,缺乏对人口流动是否影响婚前同居开展定量验证。多数研究往往局限于较为年轻的新生代农民工,缺乏对不同世代和不同性别的流动人口婚前同居行为开展比较分析。本研究将分析人口流动对婚前同居的影响并讨论在不同群体中的异质性。

三、数据来源和变量说明

(一)数据来源

本研究数据来源于北京大学中国社会科学调查中心实施的中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,简称CFPS)2010 年基线调查。该项调查在2010 年正式开展,其后每两年进行一次追访,样本覆盖了全国25个省/市/自治区,人口约占全国人口(不含港澳台地区)的95%,具有全国代表性。在抽样方法上,CFPS 采用多阶段、分层抽样以及与人口规模成比例的系统概率抽样方式:首先根据官方行政区划资料制成区/县名录和村/居名录的抽样框以抽取行政性的区/县与行政性村/居委会;然后通过实地绘制地图获得家户住址构成末端抽样框以便家庭户的取样。该数据库主要覆盖了个体、家庭、社区三个层次的数据,反映村居概况、人口流动、家庭关系、家庭经济、婚姻状态、工作与收入、健康、认知、社会交往、态度观念等变迁。

本研究主要使用中国家庭追踪调查的成人问卷、村居问卷与家庭问卷,根据家庭代码将个人样本与家庭样本进行匹配,匹配上的家庭样本共33 484个,未匹配上的样本369个;剔除重要变量缺失样本后,最终获得27 457个分析样本,其中发生了流动的人口共1 965人,非流动人口25 492人。

(二)变量说明

本文主要研究人口流动过程对婚前同居的影响。主要的因变量是受访者与初婚配偶在婚前是否同居过一段时间,是个二分虚拟变量。准确地说,本文中对“婚前同居”的定义采用的是“初婚前的同居”。为了表述方便,在本文中简称为“婚前同居”。本文的解释变量是人口流动,我们将“受访者户籍不在本区县”定义为流动,赋值为1;将“户籍在本区县”视为非流动,赋值为0。

本文也纳入了一系列控制变量,主要包括性别、年龄、年龄的平方、受教育程度、健康状况、工作、收入以及兄弟姐妹数量等。

四、人口流动对婚前同居的影响

(一)描述性分析

表1 对不同人口学特征及其婚前同居比例进行了描述性分析,并对流动者与非流动者进行比较。婚前同居在流动人口中占比为20.61%,高于非流动人口婚前同居的比例(7.09%)。从性别、民族、受教育程度、工作、健康、出生世代等特征来看,流动人口婚前同居的比例均高于非流动人口的比例。其中,女性流动人口婚前同居的比例为22.65%,高于男性流动人口(17.92%);少数民族流动人口婚前同居比例高于汉族流动人口;此外,受教育程度较高、有工作、健康状况较好、出生世代更为年轻的流动人口中婚前同居的比例更高。

表1 研究对象分布及婚前同居比例(%)

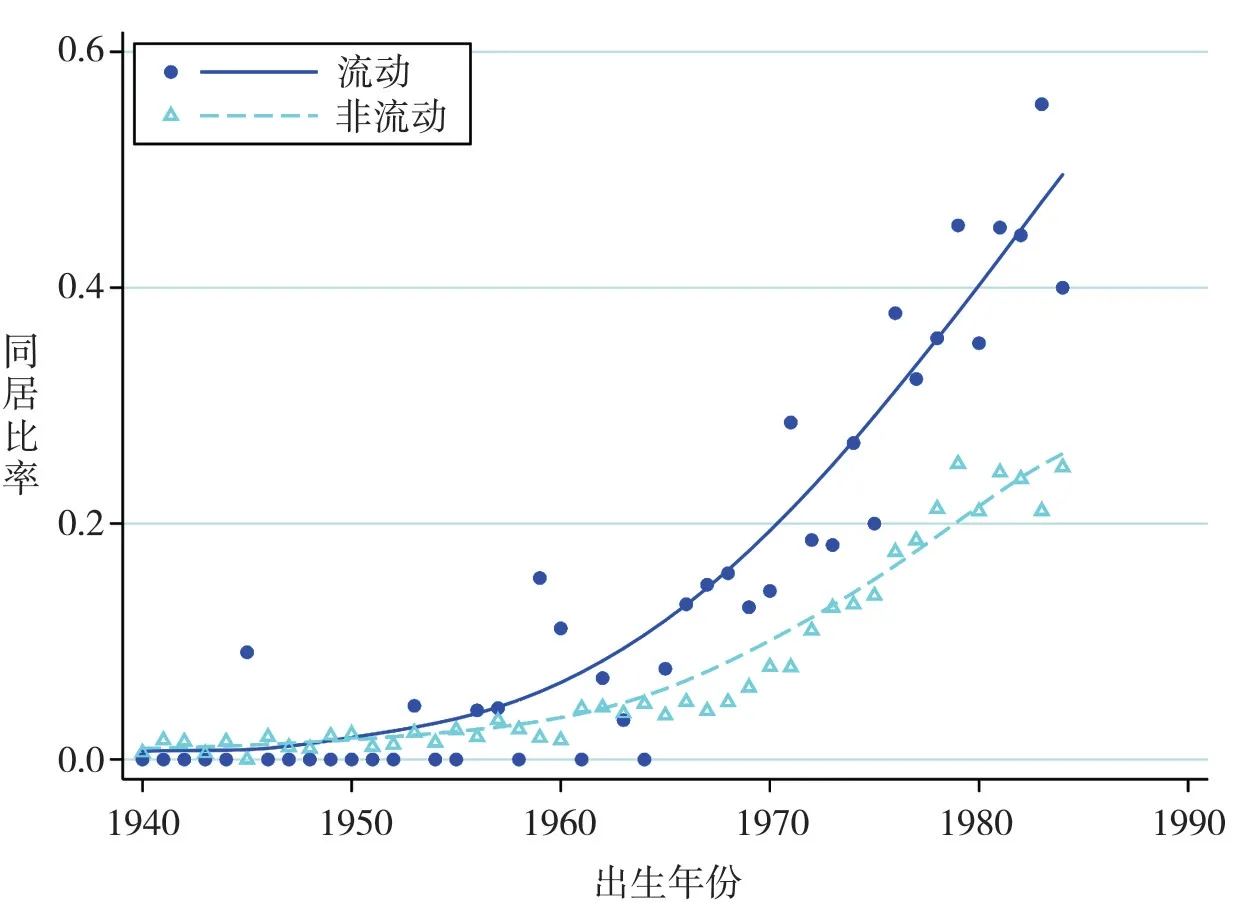

图1 展示了不同出生年份的受访者流动与否与婚前同居的关系。从图1 可见,更年轻的流动人口群体的婚前同居比例呈现逐渐增加的趋势。出生于20 世纪四五十年代的流动人口和非流动人口,有过婚前同居经历的比例均处于较低水平,大约占人口的1%左右。在1970 年以后出生的流动人口中,受现代化以及国外社会观念的影响,婚前同居比例快速增加且婚前同居比例明显高于相同出生年代非流动人口婚前同居的比例。出生于80 年代以后的流动人口中,婚前同居比例已经达到46%左右。根据不同出生世代人口的婚前同居比例趋势,可以预见“90 后”流动人口的婚前同居比例还会继续提高。

图1 不同出生年份流动者与非流动者有过婚前同居经历的比例

(二)人口流动对婚前同居的影响

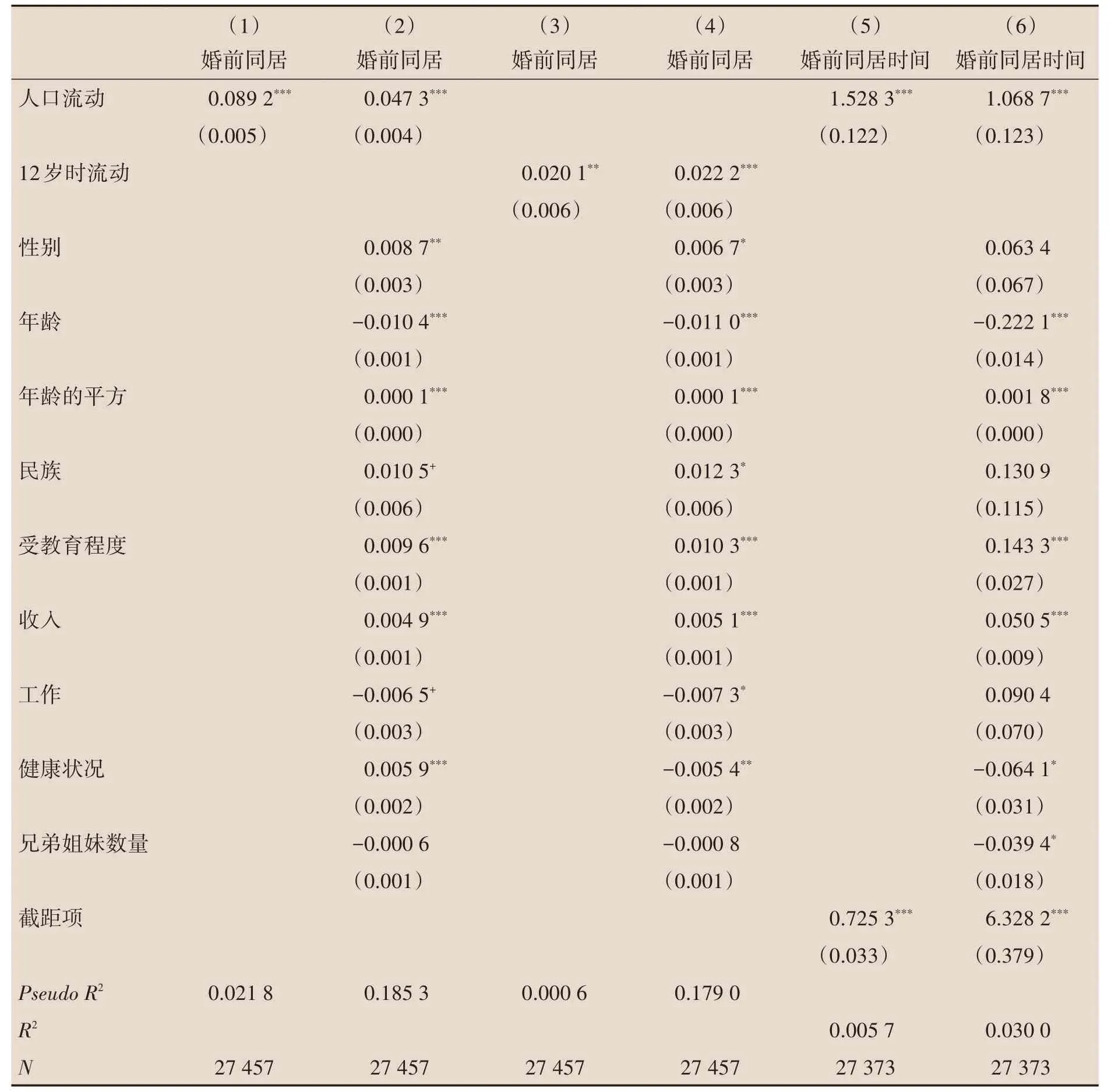

表2 报告了人口流动对婚前同居影响的Logit 基准回归结果。为便于结果解释以及测量流动对婚前同居影响的实际效应,表2中(1)-(4)列报告了边际效应结果。第(1)列自变量仅包含流动状态变量。结果显示,人口流动与婚前同居之间存在显著正相关关系,流动促使初婚前同居概率显著提高了8.92%。第(2)列中加入了个体特征的控制变量,估计结果依然十分显著且在1%水平显著为正。在控制变量中,受教育程度越高,收入越高,健康状况越好的人口初婚前同居的可能性越高。

表2 人口流动对婚前同居影响的回归结果

考虑一些人口在流动前就存在婚前同居行为,为解决测量误差带来的干扰,我们采用“12岁时居住地与户籍地是否一致”作为一个替代变量,同样进行模型分析。因为受访者在12 岁时还是青少年,那时的流动可以近似地看作未有婚前同居行为,可以较好地捕捉流动对婚前同居的影响。我们将“12 岁时居住地与户籍地一致”赋值为0,视为未流动,“12 岁时居住地与户籍地不一致”赋值为1,视为流动。表2 第(3)-(4)列结果显示12 岁时的流动状态对婚前同居的影响依然在1%水平上显著存在。

表2 的第(5)列和第(6)列报告了人口流动对婚前同居时间的影响,我们使用“与初婚配偶婚前同居时间(月)”来作为因变量,控制相关变量后,OLS 回归结果显示:人口流动对婚前同居时间的影响显著为正,说明人口流动显著促进了婚前同居且会导致初婚前同居时间的延长。

(三)选择性偏误的处理

样本选择性偏差可能会使基准回归模型估计有偏。在本研究中,该问题主要表现在人口流动并非随机的,可能受到其他因素的影响。如果直接比较“流动(实验组)”与“非流动(控制组)”这两组群体在婚前同居上存在的差异,估计结果可能会因性别、年龄、受教育程度等变量的不同而存在选择性偏误问题。因此,我们引入倾向值匹配分析方法(PSM)对回归模型的结果进行稳健性检验。

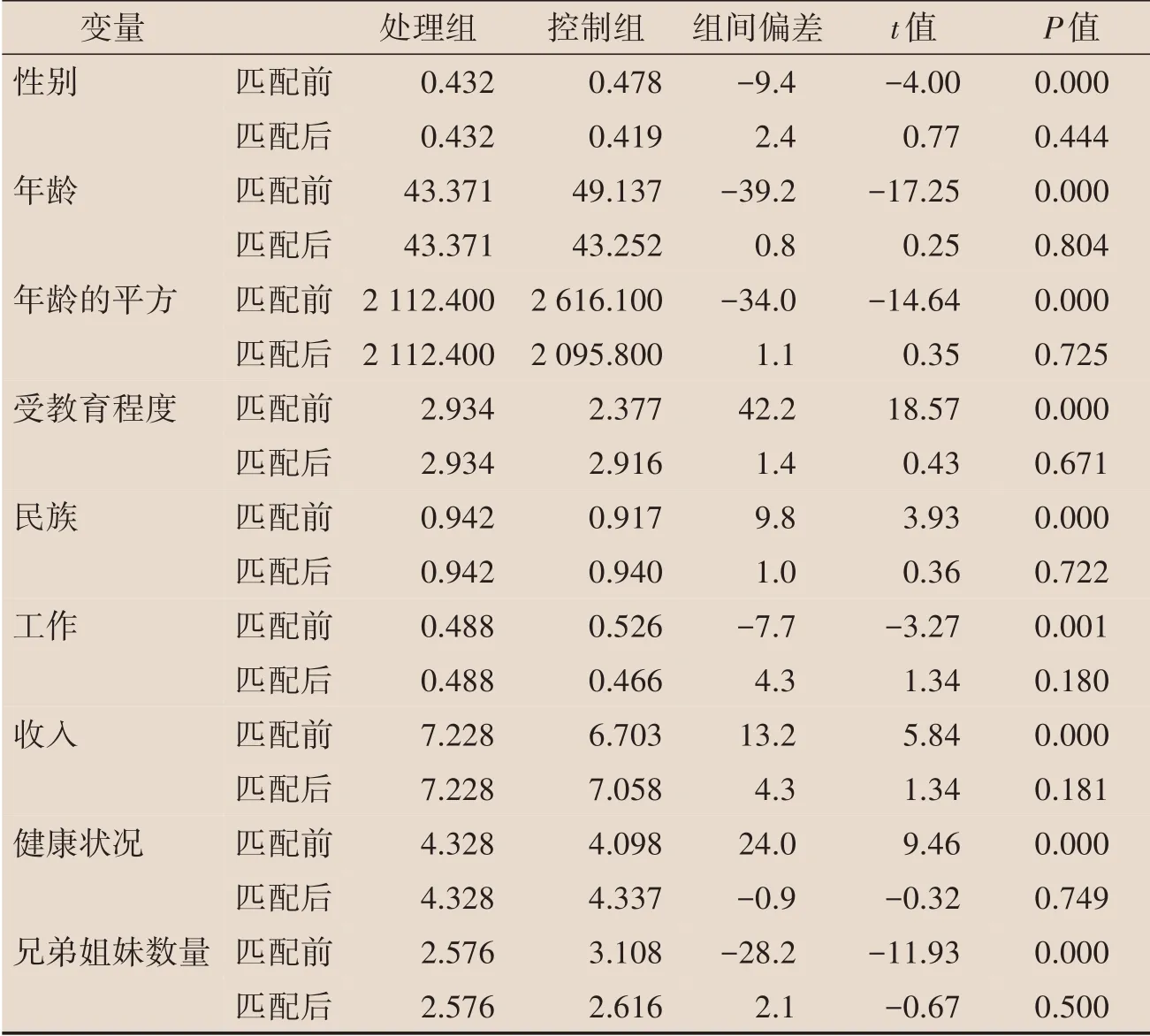

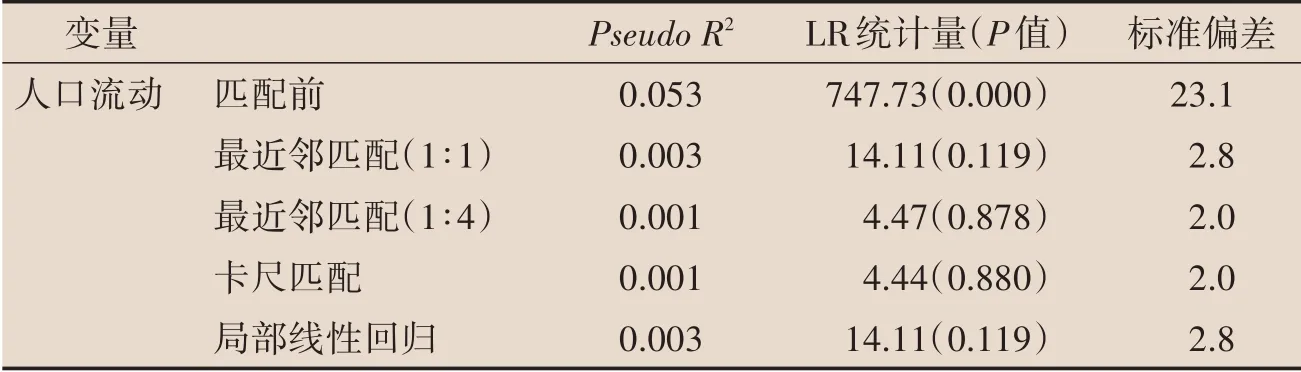

首先选取个体特征作为协变量进行匹配。表3展示了控制变量的平衡性检验结果,匹配样本的个体特质在匹配前均存在显著性差异,匹配后P值均不显著且处理组与控制组组间偏差均大幅缩小,说明了处理组与控制组之间基本无显著差异,满足平衡性假设。为保证估计结果的稳健,本研究主要采用了四种匹配方法,最近邻匹配(1∶1)、最近邻匹配(1∶4)、卡尺匹配与局部线性回归。四种方法的平衡性检验的汇总结果如表4 所示,LR 统计量的P值在匹配前均是显著的,而在匹配后均不具有显著性差异,且标准化偏差明显缩小,达到了平衡性检验要求。

表3 倾向值匹配分析方法(PSM)的控制变量平衡性检验

表4 倾向值匹配平衡性检验结果

接下来,我们估计了基于四种方法所计算的实验组的平均处理效应(Average Treatment Effect for Treated,ATT)。如表5所示,基于最近邻匹配(1∶1)方法,结果显示匹配前的ATT 值为0.35,匹配后ATT 值减少为0.092,说明在控制可观测到的选择性偏差后,人口流动对初婚前同居的净影响为9.2%,与基准回归结果基本一致。同时,用其他三种方法所计算的ATT 的取值均大于0且均在较高水平上显著。倾向值匹配估计结果表明,人口流动增加了婚前同居具有较强的稳健性。

表5 人口流动对婚前同居的影响PSM测算结果

需要说明的是,在分析人口流动对婚前同居影响的基础模型中,本文模型分析使用的变量是调查时点的数据,包括人口流动状态、工作、收入、健康状况等。所以在进行迁移和相关家庭、社会经济因素对同居行为影响的分析时,文章并没有达到因果关系的时间性的要求,并难以彻底排除其中存在的选择性问题和逆向因果关系。但是,成年流动人口的不少变量是相对稳定的,例如性别、教育程度等,这使利用调查时点的测量值来开展模型分析仍是可行的。有无工作、收入状况、健康状况等变量确实会随着时间发生变化,但是由于缺乏回溯性资料,我们难以了解人口发生流动时(或者流动前)的状况。总之,我们进行了多种方法来论证流动影响的稳健性,基于倾向值匹配结果的分析,我们认为迁移流动过程会增加人口婚前同居的研究结论是具有可靠性的。

五、人口流动对婚前同居影响的异质性分析

下文我们就人口流动对婚前同居影响在城乡人口、不同社会阶层、不同性别以及不同世代群体间的差异性影响开展分析。

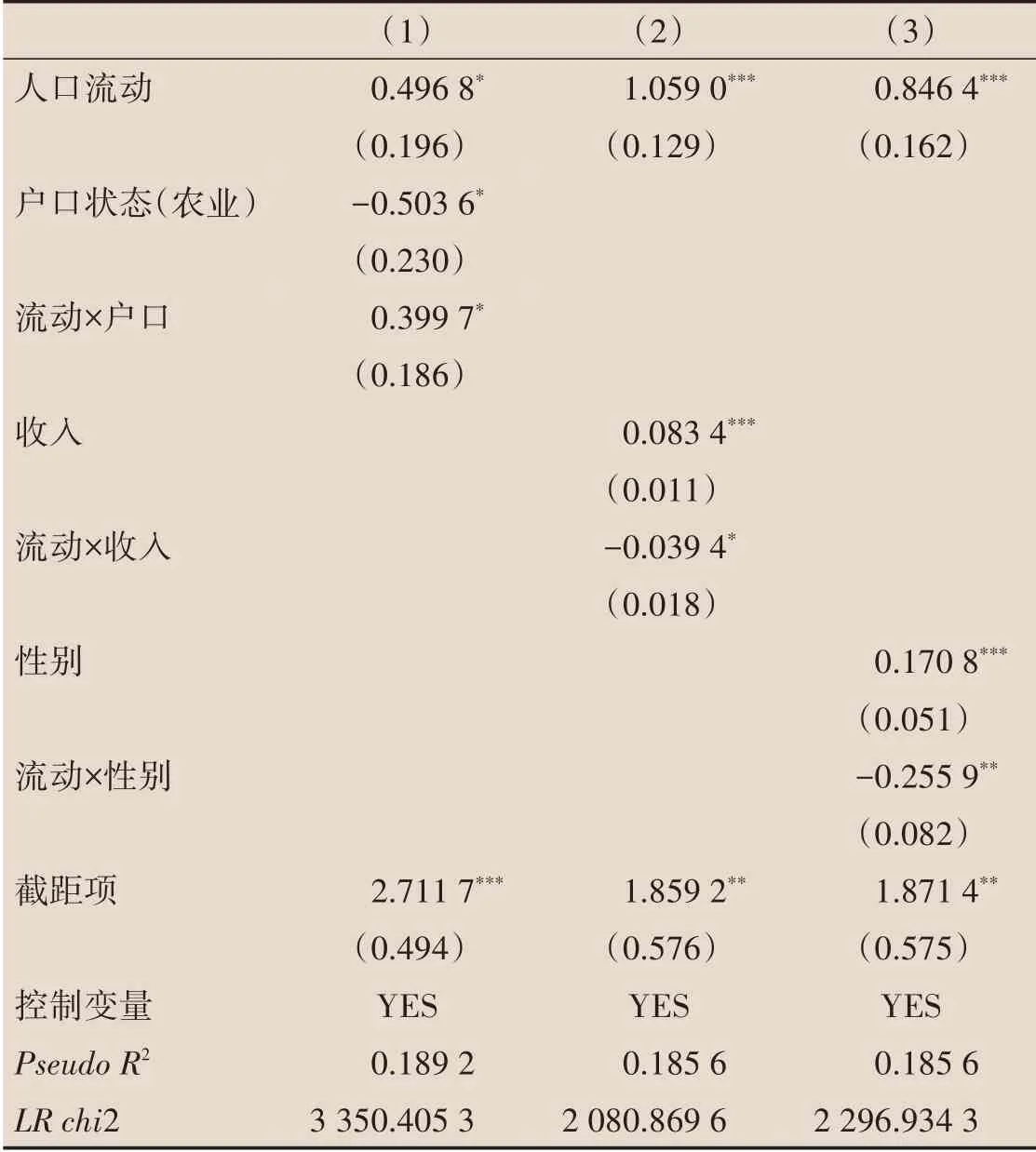

(一)人口流动对婚前同居影响的城乡差别

表6 的模型(1)表明人口流动显著地提高婚前同居的概率,这种影响对于农业户籍和非农业户籍人口存在差别。农业户籍的农村人口相对于非农业户籍的城镇人口,其婚前同居概率更低,但是农村人口的人口流动对于婚前同居的影响高于城镇人口。

农村人口婚前同居的概率更低,农业社会相对传统和保守,受到传统社会规范的约束和社会舆论的控制,婚前同居往往被贴上“败坏门风”的标签,因此婚前同居行为较少。在迁移过程中,迁移者脱离原来的家庭社区和生活环境,进入更加现代的城市,进入更加自由的社会,原有的社会规范约束和社会控制弱化。因此相对于农村社会相对保守的社会规范,从农村流入城镇的人口流动对婚前同居的影响比城镇人口更加显著。从农村向城镇流动的人口中,乡土社会的传统规范控制在弱化,他们在恋爱婚姻方面具有更大的自主权,城市的开放包容性、文化多元使人们观念发生变化,因此人口流动对增加婚前同居的影响,对乡城流动人口比城城流动表现得更加显著。

(二)人口流动对婚前同居影响的社会阶层差异

表6 的模型(2)展示了收入和社会阶层对人口流动影响婚前同居的调节效应。相对于高收入和高社会阶层的人口,低收入和低社会阶层人口的迁移流动对发生婚前同居的影响更强。对此的解释是社会阶层更低的流动人口由于面临更大的生活压力,他们更有可能选择婚前同居。无论他们是将婚前同居作为“结婚的前奏”或者“结婚的替代”,就流动人口而言,更低收入和低社会阶层对婚前同居的影响更大,这与国外关于国际移民的婚前同居的相关研究结论是类似的。

(三)人口流动对婚前同居影响的性别差异

表6 的模型(3)展现了人口流动对婚前同居影响的性别差异,从交互项的结果显示,人口流动对女性婚前同居的影响更强。这在很大程度上是由于女性在劳动力市场上的弱势地位和性别歧视所造成。迁移过程中的女性面临性别不平等的处境,相对于男性流动人口,女性流动人口可能在社会经济上处于边缘地位,她们的社会地位低、工资收入低,部分女性流动人口出于经济理性选择婚前同居以缓解其经济和生活上的压力。

表6 人口流动对婚前同居影响的调节效应检验

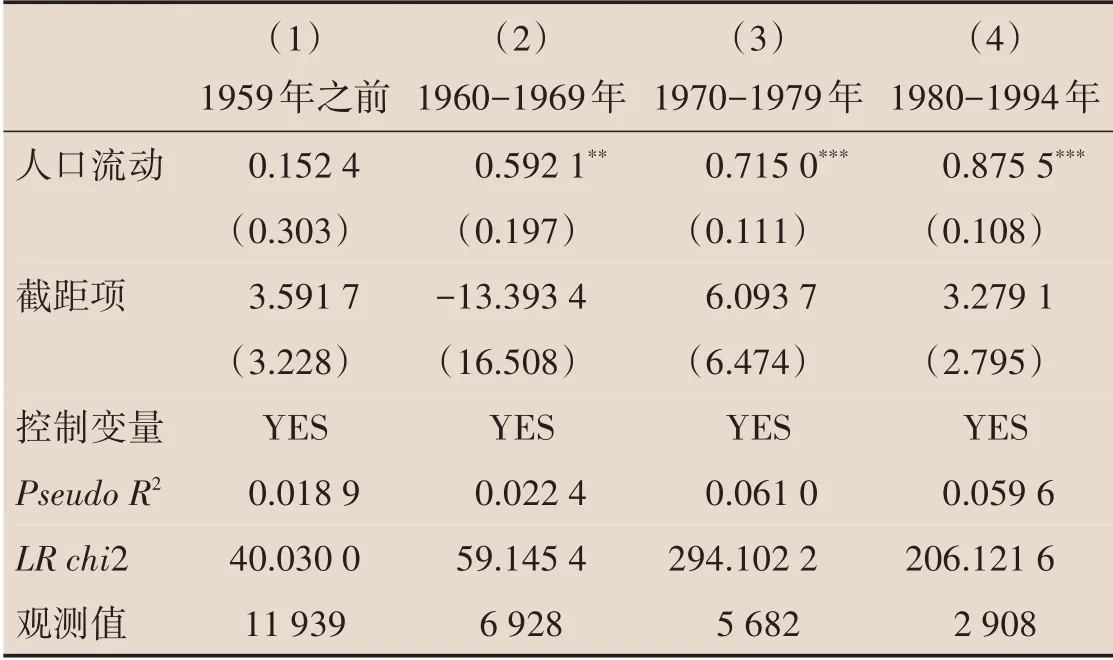

(四)人口流动对婚前同居影响的世代差异

表7 的研究结果显示相较于较年老的出生世代人口,流动导致婚前同居在更为年轻的人口群体中表现得更强。改革开放前,人们的思想还较为保守,婚前同居的行为几乎被禁止,因此流动与婚前同居的关系不显著。20世纪60年代以后出生的人口受到改革开放及随之发生的社会和文化变迁的影响。随着户籍制度的放松,越来越多的剩余劳动力从土地中解放出来,进入城市务工。社会变迁过程中出现的个人主义、世俗主义、西方社会婚恋模式也带来人们的观念转变,人们对婚前同居持有更加开放的态度,婚前同居行为甚至被视为一种时尚潮流。从表7 可以看出,随着出生世代更加年轻,人口流动对婚前同居的影响都非常显著而且在不断加强。

表7 人口流动对婚前同居影响的世代差异

六、研究结论

本研究分析了人口流动对婚前同居的影响及这种影响在不同群体间的异质性。实证结果发现:第一,人口流动显著增加流动者的婚前同居,也显著延长婚前同居的时间长度。我们采用了替代变量、倾向值匹配等各种方法克服内生性和选择性偏误等问题,研究结果仍然表现出稳健性。第二,人口流动对婚前同居的影响在城乡、不同社会阶层、性别以及在不同世代队列中存在差别性。人口流动对婚前同居的影响,在乡城流动者中比城城流动者中表现得更强;经济收入较低且社会阶层较低的人口群体以及具有更强依附性的流动妇女,人口流动对增加其婚前同居的影响更强;人口流动对婚前同居的影响在更年轻的人口群体中表现得更强。

中国社会的快速发展带来婚姻与家庭生活的巨大变迁,婚前同居作为一种新的社会现象已经逐步摆脱污名化,开始被社会所认可和接受。人口迁移流动和社会变迁、人口转变的影响叠加在一起,进一步加剧了当前我国社会的婚前同居问题。一方面,人口迁移流动对婚前同居的影响表现出“现代性”。在迁移过程中流动人口的现代性得到增强,流动过程使人口群体摆脱了传统社会规范的束缚,扩展了个人的社会网络和婚姻圈以及接触更加强调个人自由、更加多元包容的城市文化,增强了人口(特别是女性群体)的独立性和自主性。婚前同居在一定程度上成为个体独立性的表现,年轻人口具有更高的婚前同居,而且流动对于年轻人口婚前同居的影响还在增强,教育程度的提高也会提高婚前同居的可能性。但另一方面,流动人口的婚前同居也表现出“弱势性”。人口流动对婚前同居的影响表现出处于较低社会阶层的流动人口在城市中面临更大的压力,流动的女性相对于男性仍然具有显著的依附性,迁移流动过程中弱势群体更容易陷入婚前同居。应该正视这种社会现象,辩证地看待迁移流动对婚前同居的影响,增强流动人口现代性的同时,努力改变流动人口的弱势性。

值得注意的是,流动人口婚前同居可能会引发婚前怀孕和流产,特别会对女性造成身体和心理上的伤害。因此,在家庭政策建设中不仅要引导人们合理看待婚前同居,同时也要为受教育程度较低的青年流动人口提供更多的生殖健康和避孕知识的教育服务,避免流产对女性造成的伤害。