论中国特色新型智库的国际影响力:历史、现状与未来

张梦晨 武音璇

摘要:[目的/意义]当前世界正处于百年未有之大变局中,中国亟需打破西方话语霸权、构建中国国家形象。作为公共外交的重要一环,中国特色新型智库在新时代应具有“有愿景、有声望、国际化、善传播”的特点,为提升中国软实力、打造国际影响力发挥作用。[方法/过程]本文结合智库发展实践经验、以往研究成果和文献资料,梳理中国特色新型智库的历史和现状,并分析在前所未有的复杂局势下发挥新型智库国际影响力的现实意义和未来发展路径。[结果/结论]最后,本文从国际合作、国际传播、智库运营等3方面就后疫情时代中国特色新型智库如何提升国际影响力提出建议。

关键词:中国 中国特色新型智库 智库建设 国际影响力

分类号:C932.4 C24 D81

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2021.02.03

1 引言

当前,世界正处于百年未有之大变局中,全球政治、经济和社会等领域“黑天鹅”事件频发。尤其是2020年初爆发的新冠肺炎疫情促使大变局加速演进,中美经贸摩擦显著加剧并逐渐向科技、政治等领域延伸,美国将疫情问题甩锅中国、打压中国企业、阻止中美科研交流,其单边主义和霸凌政策是中国发展外部环境的最大阻力。对此,提高中国的国际话语权,对打破西方话语霸权、建构中国国家形象、维护国家利益具有必要性和急迫性。

中国特色新型智库作为治国理政、公共外交的重要组成部分,在全球化时代的核心任务是提升国家的软实力,尤其是增强国家的话语权。然而现实情况表明,中国是智库大国,却不是智库强国,智库在服务决策和影响国际关系方面仍存在许多不足。我国特色新型智库的建设亟需在国际交流和合作中进一步增强国家的话语权。

加快建設中国特色新型智库,统筹智库发展,构建中国特色新型智库新格局,以更好的案例和生动的语言讲好中国故事,全方位提升我国国际影响力成为当前我国社会发展的突出任务[1],具有重要的时代意义。

2 中国特色新型智库走向世界是新时代的使命

党的十八大以来,习近平总书记就建设中国特色新型智库做出了一系列重要论述和指示,强调要加强中国特色新型智库建设[2]。2020年10月底刚刚通过的“十四五”规划是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年[3]。如何通过智库讲好中国故事、传播中国经验变得更加重要。发挥公共外交职能、讲好中国故事是中国特色新型智库不可或缺的使命与担当。中国特色新型智库要充分发挥公共外交职能,加强对中国发展道路的总结和提炼,积极参与国际交流和对话,增进国际社会对中国的理解和认识,扩大世界影响力和国际话语权,同时为全球治理提供中国经验和中国智慧。

2.1 国际竞争视角

经过40多年改革开放,中国的硬实力已经实现了令世界瞩目的跃升,中国已连续10年位居世界第二大贸易体[4],然而,中国的“软实力”远远不如“硬实力”表现得出色,尤其缺少国际舆论话语权和国际学术影响力,缺少讲好中国发展故事的权威,也缺少在世界重大问题上提出“中国主张”的人和机构。

根据美国宾夕法尼亚大学“智库与公民社会项目”发布的《2020全球智库年度报告》,全球智库仍以欧洲和北美最多,在列出的所有11,175家智库中,美国仍以2,203家的数量遥遥领先,是全球拥有智库机构最多的国家。中国以1,413家位居第二,比上一年增加了906家,印度以612家位置第三。然而,在排名前10的智库中,无一家来自中国。无论是从参与国际竞争的客观需求,还是国际竞争的多样性来看,中国都需要一批具有国际影响力和话语权的高水平、高质量智库[5]。

2.2 政治需求视角

全球金融危机后,美国战略界对中国逐渐达成加强对华防范的共识,并通过推进“亚太再平衡”战略付诸实践。根据2017年底以来的《美国国防战略报告》等多份战略文件,美国已明确将中国定义为“战略性竞争对手”[6]。尤其是后疫情时代的中美经贸摩擦不断加剧,从甩锅抹黑中国到打压中国企业,从限制中美科研交流到在华企业撤资,美国的单边主义和“脱钩”政策都是中国发展外部环境的最大阻力。

随着国际智库数量快速增加,政府决策对智库的依赖程度提高,智库对社会舆论的影响力不断增强,智库之间国际话语权竞争加剧[7],一流智库既要从事社会政策研究,还应广泛介入到全球事务中,如价值传播、结交国外精英等公共外交事务,在全球层面研究、设计与推动本国对外战略,将本国利益链条纵深延展至全球各个角落[8]。建设中国特色新型智库已成为必然要求。我国亟需一批专业化程度高、综合分析能力强、战略谋划能力强、决策服务能力强的优秀智库,在国际上发声。对外传递出中国兼容并包、支持多边主义的开放态度,以更好的案例和生动的语言讲好中国故事。

尤其是在面临疫情的冲击之后,中国是最早控制住疫情的国家,也是感染率与病死数量均较低的大国。中国抗“疫”的成功表现受到国际社会的普遍肯定,但形势对中国而言并不完全乐观,形成了对中国责难的国际舆论趋势。此时,智库的对外发声至关重要,理性、客观、有效的国际沟通将缓解疫情期内中国与西方国家的紧张关系,还能极大促进全球团结与合作,进而优化“后疫情世界”的国际环境[9]。

3 中国智库70多年国际交往史回顾

自建国以来的70多年,中国的智库逐步走进世界舞台的中央,与时代发展变化的脉络紧密相连。国家的富强必然伴随着思想的崛起,随着中国在全球治理中的角色从旁观者到参与者再到引领者的转换,中国智库的国际交往圈不断扩大,中国传统智库也开始进入向中国特色新型智库改革、转型的新时代。

3.1 新中国艰难起步期(1949—1978)

中国智库主要与社会主义阵营国家开展交往,自建国后到文化大革命结束前的这段时间,苏美两级格局的国际大环境下以及建国后“一边倒”政策影响下,当时的中国对西方国家以及西方所主导的国际机制持高度警惕,甚至排斥的态度,中国与西方社会的关系还相当疏远。这个时期,中国还尚未形成现代意义上的智库,只有隶属于政府部门的政策研究机构。在对外方面,中国政策研究机构的研究任务也主要围绕“中苏关系、亚非拉研究、反西方殖民主义研究”等问题为国家集中做政策研究工作[10],对外交往的重心也主要跟社会主义国家和发展中国家阵营的机构开展一些多边外交活动[11],学者之间的交流也仅限于此,这个时期,中西方智库基本处于零接触状态。

3.2 改革开放全面拓展期(1979—2012)

改革开放初期到20世纪末,中国智库开始拓展国际交往圈。改革开放以后,中国的经济体制发生了巨大的变革。邓小平敏锐地了解到智库对西方国家外交、社会、经济、科学、文化中的思想塑造职能与理论支撑作用,中国与世界上不同的国家和地区的建交以及政府间交流的增加,开启了中国同西方及发达国家智库以及国际组织广泛交往的新篇章。这个时期,中国智库的对外交往内容主要分为“引进来”和“走出去”两部分:引进先进的科学技术和外国智力人才和派遣访问学者到西方发达国家学习先进的智库理念与管理经验[12]。

1979年1月,中国首批访问学者访学美国,他们绝大多数是来自大学和智库研究所的在职人员。2年后,中国社会科学院第一批访问学者黄范章、乌家培、张磐、刘景彤、周天豹访学美国,他们背负着中国民族伟大复兴的重任,是最早“走出去”的中国智库访问学者。1980年,中国恢复在世界银行的合法地位,1980年、1984年,世界银行对中国进行了两次大规模的经济考察。在邓小平与世界银行领导人的联合推动下,自1985年—1995年10年间,共计选拔了近70名年轻学者在世界银行帮助下进行人才培训,系统学习了经济学理论以及国际发展经验。世界银行作为国际组织在提供咨询、提出政策建议方面,给予了当时在建设中的智库很多可借鉴的国际经验与帮助,并对今后的中国社会经济改革发展以及中国现代智库的建设与发展产生了深远的影响[13]。

随着不断扩大开放,中国与世界的联系也愈发密切。这一阶段的政策咨询需求主要是面向社会主义市场经济体制改革,以及如何更好地融入世界经济,研究议题主要涉及分税制改革、金融体制改革、国有企业改制、社会保障体系构建,以及加入WTO、中美关系、台湾问题等[14]。

这个时期,受西方智库的影响以及以经济建设为中心和改革开放新形势的要求,智库促进政府管理体制改革、决策科学化、对外交往的功能开始受到重视,但仍然处于摸索发展阶段。国内智库与西方智库的交往也主要处于引进、学习阶段,尚未形成完善的互动交流机制。此时,中国智库的建设与发展与中国的国际地位相称,均处于尚未崛起但快速发展的状态。

3.3 新时代重点发展期(2013至今)

21世纪初到2013年,中国开始在全球治理中逐步发挥自己的作用,中国智库开始探索多元运行模式。进入21世纪以来,全球治理体系与国际秩序发生着历史性变化,2001年中国加入WTO,重返国际贸易体系。2009年中国、俄罗斯、巴西、印度4国的领导人发起成立金砖国家合作机制。2010年中国GDP超越日本成为世界第二大经济体。中国在国际政治、经济经格局中的地位越来越重要,着眼于21世纪的长远发展,中国需要加强与世界的集体对话,通过新型智库在多维度渠道与平台将中国的思想理论与发展成果外化,展现中国参与国际事务的综合实力。

2000年,中非合作论坛成立,中非智库论坛作为中非民间的固定机制,每年在中国与非洲各举行一次,中国社会科学院、浙江师范大学非洲研究所等多家中国智库持续跟进,论坛开始前,以组织“预热会”、发布“中非关系”“南南合作”系列研究报告等方式为中非合作论坛做好前期预热。论坛结束后,以发布系列解读文章的方式做好会后分析与热点跟踪。2004年,中国—阿拉伯国家合作论坛成立,截至2020年4月,中国—阿拉伯国家合作论坛已举行8届部长级会议、16次高官会、5次中阿高官级战略政治对话[15]。除了官方高级别会议,中阿文明研讨会、中阿改革发展论坛、中阿能源合作大会等作为中阿两国智库在中阿能源、经贸、人文领域的对话平台,正在如火如荼地全面推进。

新形势下日趋有利的国际大环境、完善的合作机制、重大议题下的智库会议与交流,给中国智库的国际交往提供了大显身手机遇,也成为了官方智库与民间智库机构合作互补,参与构建“二轨”或“一轨半”对话的新格局[16]。2013年4月,习近平总书记就建设“中国特色新型智库”做出重要批示,新型智库发展作为国家软实力建设的重要组成部分,并提升到国家战略高度[17]。自此,中国在外交、经济、文化、社会、生态、军事、科技等领域全面探索中国特色新型智库的运行模式[18]。

2008年,由美国引发的金融危机席卷全球,这场全球金融危机却给中国的智库建设带来了3个契机。一是促使政府对引进“外脑”的重要性有了更深刻的认识。二是金融危机引起的海外就业市场低迷,留学人员归国寻求发展,为中国智库建设带来了大批人才资源,社会智库发展迎来了难得的“黄金10年”。三是随着国际经济格局的变化,中国智库更加重视智庫成果的国际传播与国际合作[18]。

2013年,习近平总书记做出了关于推动中国特色新型智库建设的重要批示,党的十八大明确提出“发挥思想库的作用”。党的十九大报告提到“深化马克思主义理论研究和建设,加快构建中国特色哲学社会科学,加强中国特色新型智库建设”[19]。强调智库在中国对内全面深化改革与对外深度参与探索全球治理进程中的作用与地位越来越重要[20]。颁布了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》《国家高端智库建设试点工作方案》等一系列政策文件,中国特色新型智库建设,不仅上升为国家战略,而且也进入了公众视线,民间智库、高校智库和官方智库开始蓬勃发展。

4 中国特色新型智库的全球发展之路——以人大重阳为例

中国特色新型智库建设应该具备两层含义:对内,为中央的科学决策提供高质量的智力和思想支持;对外,为扎实推进国家的公共外交和对外传播起到实质性辅助与补充作用[21]。

本文选取“中国特色新型智库”的重要代表中国人民大学重阳金融研究院(以下称“人大重阳”)发展作为案例[22],对中国特色新型智库发展展开论述。人大重阳成立于2013年1月19日,是重阳投资董事长裘国根先生向母校捐赠并设立教育基金运营的主要资助项目。在金融发展、全球治理、大国关系、宏观政策等研究领域在国内外均具有较高认可度。执行院长王文作为国际知名的智库学者,提出了中国特色新型智库的4大功能“咨政”“启民”“伐谋”“孕才”[17]。

4.1 在全球治理中探索实践经验

在参与全球治理方面,人大重阳首开先河,成为首个参与承办G20峰会官方分论坛的中国智库。2013年8月,中国人民大学重阳金融研究院承办了“大金融、大合作、大治理”20国智库研讨会,通过全球首份G20智库共同声明,为在俄罗斯举行的第八次G20峰会各国领导人提供全球经济治理新框架的智库共识。2014年9月,中国人民大学重阳金融研究院承办了第2届20国智库论坛,并建立了全球首个“G20智库年会机制”,为澳大利亚G20首脑峰会出谋划策,许多媒体报道,这标志着中国智库在国际知识竞争中的大崛起,以及对全球智库的吸引力、号召力和影响力[23]。此后人大重阳每年都参与了各国G20峰会筹建工作,尤其是2016年,人大重阳作为官方任命的G20智库峰会(T20)共同牵头智库,先后出版大量G20与全球治理的中外文著作与决策建议,获得国际广泛的认可。

在响应国家政策方面,人大重阳积极配合国家“一带一路”倡议,和国际关系学院、苏州校区联合组办丝路学院。2019年,除中国学生外,共有73个国家的541人申请进入中国人民大学丝路学院学习,报名人数比去年增长了61%,吸引了越来越多包括美国、法国、丹麦、奥地利等在内的发达国家的学员,在“一带一路”沿线国家中热度也在持续提升。丝路学院能在政策对接、学术研究、项目建设、人文交流等各个方面的国际合作与交流中发挥重要作用,为推动“一带一路”共建行动贡献力量。

在应对突如其来的新冠疫情方面,人大重阳引领舆论,成为首个在国际期刊《外交学人》刊发百名中国学者联名《致美国社会各界的公开信》英文信的中国智库。呼吁全球合作、停止埋怨、指责,回应来自美国一些污名化、政治化、情绪化的声音。外交部发言人华春莹2020年4月3日在例行记者会上肯定这封信是正面的声音。据华春莹说:“现在我们需要更多这样的理性、冷静、正面、积极的声音。就像公开信中提到的,这场疫情是史无前例的。中国同其他出现疫情的国家一样,都是病毒的受害者。”

4.2 在国际关系中发挥重要作用

对内,人大重阳担当引领国内外思想交流的顶级平台。仅2019年就组织101场活动,受邀外出授课70场,参加各类学术研讨会215场。其中“新中国70周年”13场系列讲座场场爆满,8场“国际名家对话吴晓求教授”系列成为中外思想交流碰撞的经典,“中国智库国际影响力论坛2019”汇聚上百位同行精英,承办“新时代的中国与世界”国际研讨会得到央视《新闻联播》报道。

对外,人大重阳打造增进中国与世界交流的对话窗口。仅2019年共接待伊朗议长拉里贾尼、澳大利亚前总理陸克文等外国重要访问团65次;接待“休克疗法之父”萨克斯、国际关系理论大家米尔斯海默等百余位全球专业人士在京交流;在美国亚特兰大、伊朗德黑兰、俄罗斯圣彼得堡承办大型论坛,深度推进中美、中伊、中俄对话。1年来,全院总计57人次赴23个国家宣讲中国故事,配合国家重大战略推进,成为中央外事系统绝对信得过、靠得住、用得上的国际化、专业化智库。

另外,在大国关系方面,人大重阳设立中美人文交流研究中心,该中心是教育部在国内设立的两家中美人文交流研究中心之一。截至目前,人大重阳调研美国20余次,先后在中美两国主办过关于“一带一路”、南海问题和中美关系等多次高层次双边智库对话。尤其是中美贸易摩擦和新冠疫情爆发以来,人大重阳多次和美国知名智库共同举办中美对话,“48国学者警告美国”全球在线公开会议在Zoom、Facebook与YouTube同步直播,并发布了名为“拒绝新冷战”的14个语种版本的共同声明,阅读量高达2亿,引起国际社会高度关注。

人大重阳还设立中俄人文交流研究中心,过去5年,由人大重阳和俄罗斯联邦总统经济顾问团队联合发起的中俄经济对话会,分别在北京、莫斯科、圣彼得堡、苏州与中俄双方多家机构联合主办了共计7届中俄经济对话会,出席嘉宾均为中俄两国政界、学界资深专家学者,会中发布研究报告,会后输出政策研究建议并以内参的形式递给中俄高层。如今,中俄经济对话会已经成为中俄间颇有影响力的经贸议题智库对话管道,经过5年多的交流与合作,务实推动了中俄两国在经贸、人文、教育方面的有效合作。

4.3 在国际话语权中建构体系

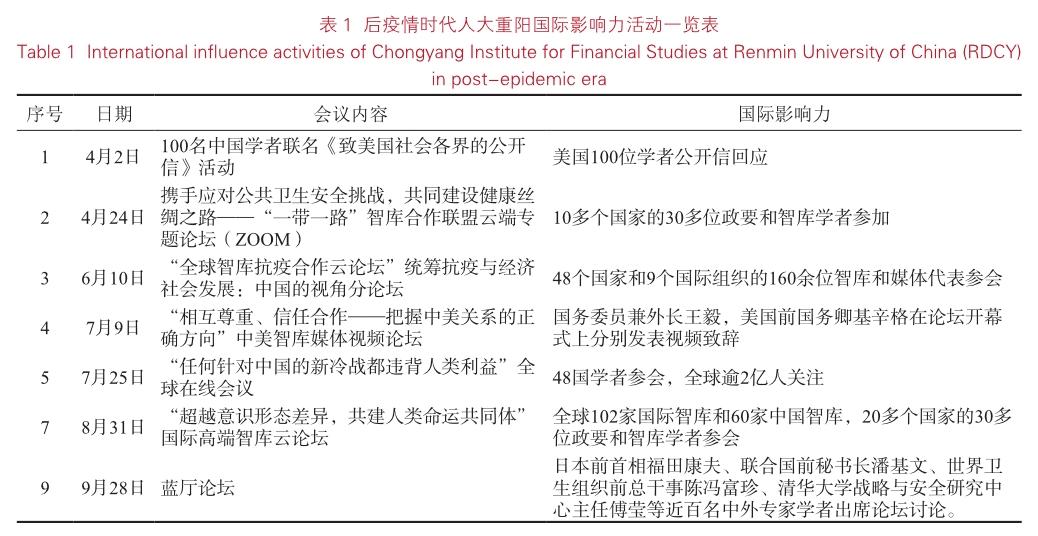

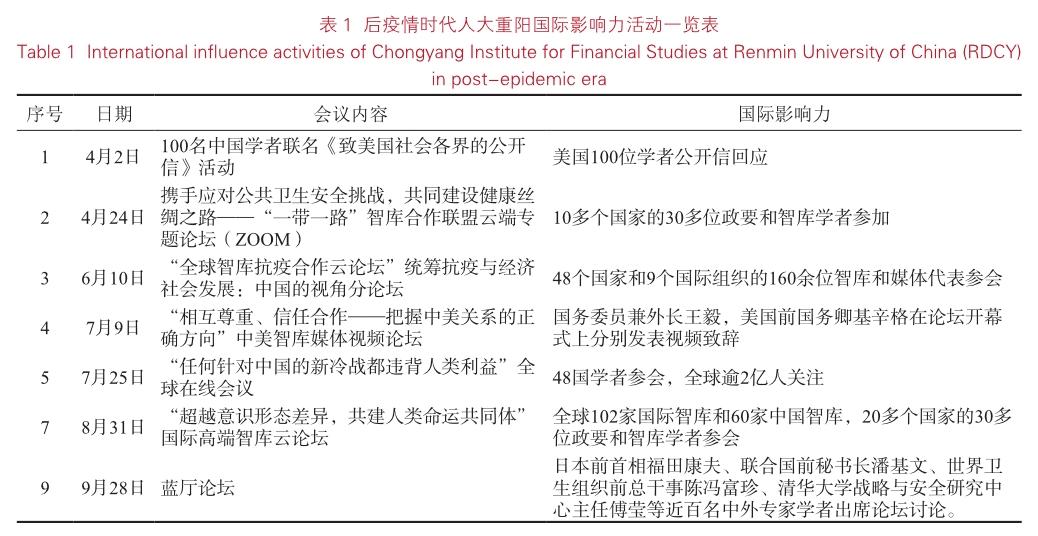

如表1所示,人大重阳及时全面地为合作抗疫提出解决方案。疫情爆发不久,人大重阳与中国网合作推出了“智库看疫情”专栏,组织邀请国内外多位经济学家、前政要、智库专家从不同的角度切入,为稳定全球经济、推动疫后复苏推出系列专题研究文章。2020年6月10日,由人大重阳承办的“统筹抗疫与经济社会发展:中国的视角”线上研讨会在京举行,来自英、美、澳大利亚、俄罗斯、埃及等国20多位专家学者为后疫情时代的全球经济与国际合作发展,完善全球治理建言献策。充分发挥了新型智库致力于推动全球抗疫合作的应急决策研究、科学引导的独特功能。

人大重阳积极抢先占领国际舆论阵地,引导舆论风向。2020年,人大重阳继续围绕国内外热点问题积极发声引导舆论。总计在《人民日报》《光明日报》等发表中英文评论文章1,343篇,4次亮相央视《新闻联播》;在《管理世界》杂志、《中国人民大学学报》杂志、《现代国际关系》杂志等重要期刊发表22篇重磅学术论文;出版书籍14本,其中《非对称风险》《强国长征路》《大金融时代》《别误读中国经济》4本著作都是发行超万册甚至数10万册的热门畅销书。2019年,人大重阳微信公众号等新媒体平台累计阅读量约为2,400万人次,中英文官网覆盖世界近70个国家,为正向引导社会与国际舆论贡献了思想力量。尤其是疫情期间,西方一些国家和媒体没有把主要的精力放在合作抗疫上,抹黑诬陷中国的论调层出不穷,甚至还产生了子虚乌有的黑华八大论调。新型智库从容应对、一一化解,通过组织国际会议、在国内外重要期刊上发表长文、接受国际顶级媒体采访等方式主动在国际舞台上发声,澄清事实、消除误解,为中国争得了话语阵地[24]。

5 后疫情时代中国特色新型智库的国际作为

5.1 改善后疫情时代的新型智库合作研究范式

全面深化国际性核心能力研究。不仅关注地域性议题,还要关注全球性议题。疫情对全球的冲击充分暴露了智库在应对公共卫生方面研究的短板。在此之前,生产出高质量的研究成果和政策建议是新型智库的生存之本[25],那么在后疫情时代,生产出具有前瞻性、独特性、有深度的、符合中国国情的国际化研究产品且可销往国际社会,则是新型智库的发展之道。

提升影响他国决策者的能力。通过与国际知名智库进行跨国科研合作、学术交流互访、重要议题对话,将双边或多边关系中的困难与疑点通过以研究报告、政策建议的方式提供给政府,从而对他国外交决策、双边政策带来影响甚至产生话语权[26]。根据周边国家在发展进程中的痛点与诉求点,为周边国家提供区域性研究产品,如国际智库合作会议、访问交流等方式,在会中或会后给出全面深入的评估解决方案,通过在特定领域形成强大的影响力后进而影响该国的决策层[27]。

为发展中国家开设人才培训项目。借鉴20世纪80年代初至90年代世界银行帮助中国的人才培训的模式,以“一带一路”“改革开放”研究为主要研究方向,新型智库可考虑开设相关研究、教育项目,为发展中国家智库、机构提供智库组织管理、政策理论构建、中国政治经济文化等系统培训,在培训合作中塑造中国文化自信。

5.2 布局后疫情时代智库的国际传播新格局

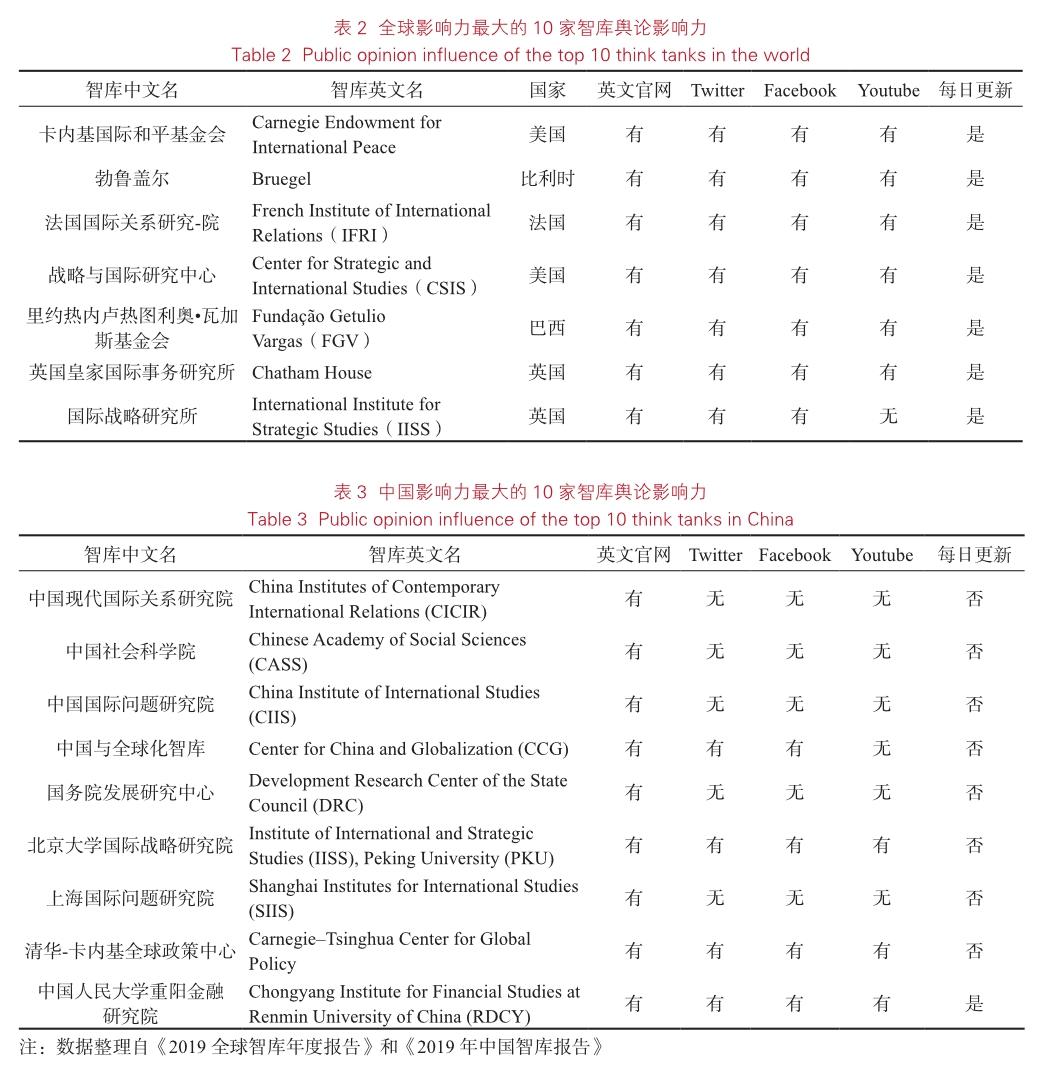

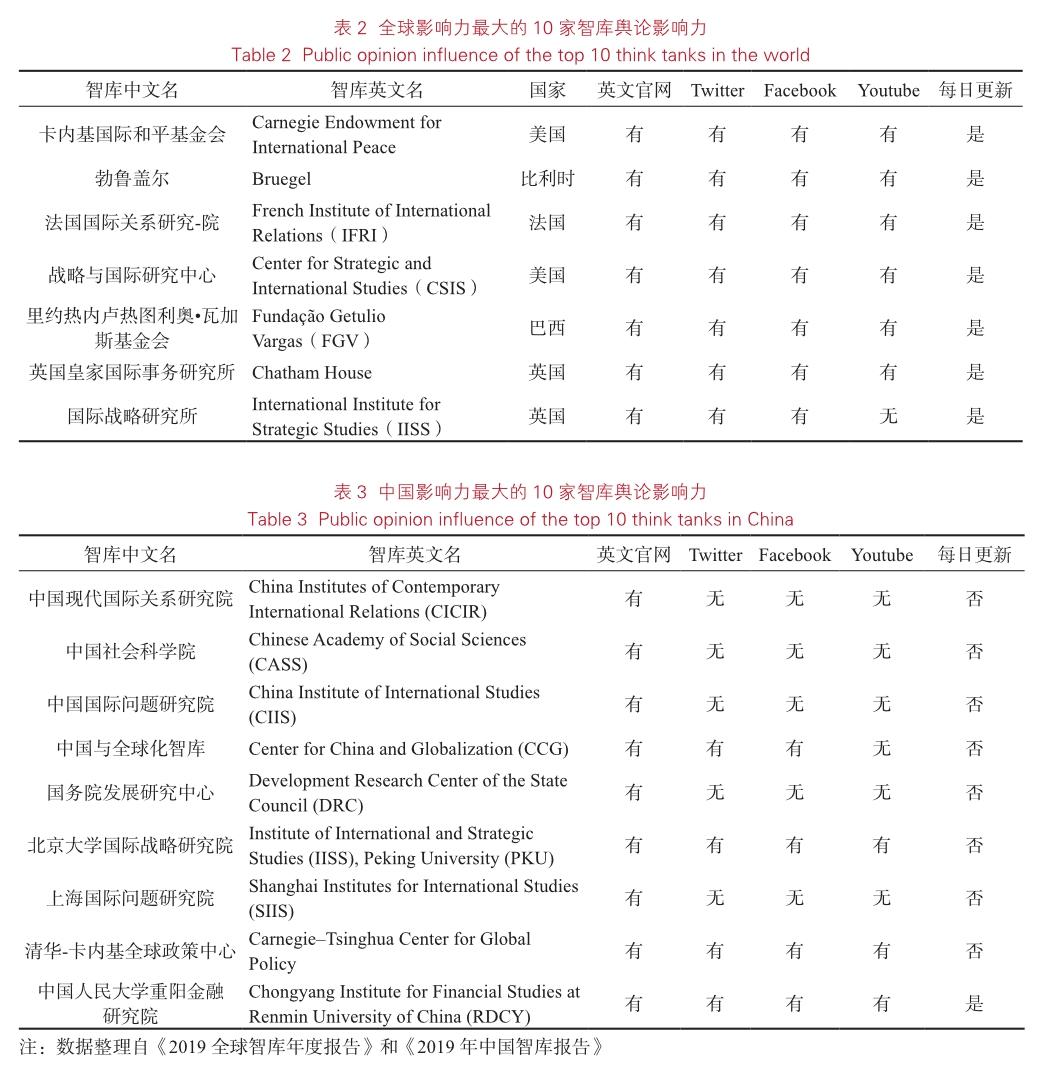

对比世界影响力排名前10和中国影响力排名前10的智库,很明显可以看出,我们对媒体矩阵并不够重视。如表2所示,在世界影响力前10的智库中,几乎每一家都在Youtube、Facebook和Twitter上开设官方账号,而中国排名前10的智库中,如表3所示,只有4家开设此类账号,并且坚持每日更新的寥寥无几。对比国外,中国智库的国际传播在渠道上比较狭窄、在传播工具上比较单一、传播理念上不够重视。

在《全球智库年度系列报告》中,美国布鲁金斯学会多次获得“全球第一智库”的美誉,其充分利用新媒体平台,传播研究成果和产品理念,在公众舆论和政府决策方面提高全球层面的影响力[28]。布鲁金斯学会充分运用Facebook、Twitter和Youtube等社交媒体平台,与关注者在线沟通和互动,巩固自己在智库领域的影响力。同时,布鲁金斯学会作为主要的信息传播机构,动员社会媒体资源和公共资源,智库定期和大众讨论热点话题,通过这种方式实现官方智库与用户零距离沟通和信息共享,实现与用户进行高频率的信息交互,便于其观点快速向下传播。

反观中国,恰恰缺少网络影响力,中国特色新型智库应加强在生动和直观的媒体平台上传播和扩大网络传播力方面的能力。将其成果采用多媒体传播方式持续传送,以增强舆论力度和有效性,实现政府决策的渗透性,扩大国际传播的影响力。人大重阳已举办“中国智库影响力论坛”,每届邀请中国知名智库学者专家、顶级媒体及学术机构等参加,是扩大中国智库国际影响力、促进中国智库互相交流沟通、扩大智库利用媒体发声的重要平台。

5.3 创新特色新型智库的运营方式

打造复合型、立体化、宽领域、多维度的中国特色大国外交不可或缺的重要战线,成为官方外交不可替代的必要补充。国家外事管理机关,特别是智库本身和智库主管部门,要坚持不懈地进行多方面的探索和实践,努力使智库的对外交往与传播逐渐发展成为独具特色的“智库外交”,使“智库外交”成为中国特色公共外交的重要生力军。要把日益活跃的智库对外交流与传播活动,纳入到公共外交的长期规划中去,精心策划、优化管理、提高质量、打造品牌。

创建有国际影响力的国际论坛,塑造国际议程的设置及引领能力。设立具有影响力的国际论坛是一个国家开展公共外交活动、宣传国家形象的重要方式。例如,达沃斯论坛、慕尼黑安全会议、瓦尔代国际辩论俱乐部年会等。可借鉴俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部年会的形式设立中国本土的国际化智库对话合作机制,发挥特色新型智库在重大议题中作为中国与其他国家沟通的桥梁的作用,并将其打造成对全球事务发挥影响力的平台。

设立多元化资金筹措机制,广泛拓宽吸纳资金渠道。面对疫情冲击的经济下行,不少民间的新型智库也面临着生存与转型的危机。相比有财政支持的官方智库,目前大部分新型智库处于市场化运营状态,面临着资金匮乏且可持续性差的状况,而且,由于收入不稳定,全职研究人才的缺失也成为了制约新型智库发展的一大难题。中国目前尚未形成像美国一样发达的慈善捐助事业,民间智库在资金筹措方面也尚未形成普遍机制,面对新型智库发展中资金与人才等亟需解决的问题[29],需要从官方、学界、民间多途径出发。

6 结论

中国特色新型智库的国际化之路仍然任重而道远,目前中国还很难有智库进入到世界头部、有国际影响力智库的行列。与欧美同行业智库相比,中国的智库建设水准还相对落后,后疫情时代的中国随着自身国力的不断增强,在全球治理中承担的责任和义务也越来越重,中国更迫切地需要一批高质量、国际化的新型智库全面助力中国国际话语权、软实力的提升。未来,新型智库应继续重点探索智库与国家的相互融合,构建完善的新型智库对外合作交流机制,实现新型智库在助力中国国际影响力的外在张力与内生动力。

参考文献:

[1] 文宏, 李玉玲. 目标引导、资源驱动与环境培育: 中国特色新型智库建设的内在逻辑:基于82份政策的文本内容分析[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2021, 21(1): 63-74.

[2] 中華人民共和国中央人民政府. 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》[EB/OL]. (2015-01-20)[2019-07-08]. http://www. gov.cn/xinwen/2015-01/20/content_2807126.htm.

[3] 新华社受权发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》[EB/OL]. (2020-11-03)[2020-11-03]. https:// baijiahao.baidu.com/s·id=1682339926501198549&wfr=s pider&for=pc https://baijiahao.baidu.com/s·id=16823466 93374071173&wfr=spider&for=pc.

[4] 国家统计局. 中国统计摘要-2020[M]. 北京: 中国统计出版社, 2020.

[5] 胡鞍钢. 建设中国特色新型智库:实践与总结[J]. 上海行政学院学报, 2014, 15(2): 4-11.

[6] 王文, 刘典. 中美博弈与中国复兴: 基于两国实力消长的视角[J]. 东北亚论坛, 2019, 142(2): 47-64, 128.

[7] 张志强, 苏娜. 国际智库发展趋势特点与我国新型智库建设[J]. 智库理论与实践, 2016, 1(1): 9-23.

[8] 王文. 伐谋: 中国智库影响世界之道[M]. 北京: 人民出版社, 2017: 20-21.

[9] 王文. 疫情期的中国智库应有全球作為[N]. 中国社会科学报, 2020-04-24(004).

[10] 孙蔚, 吕奕骅. 新中国成立以来中国智库发展的基本历程和基本逻辑[J]. 中共宁波市党校学报, 2020, 42(5): 82-90.

[11] 刘宏松. 中国参与全球治理70年: 迈向新形势下的再引领[J]. 国际观察, 2019(6): 1-21.

[12] 温勇. 邓小平的“智库外交观”[J]. 决策探索(上), 2019(3): 65-66.

[13] 文世芳. 二十世纪八十年代初世界银行对中国的两次考察及影响[J]. 中共党史研究, 2018(3): 36-50.

[14] 上海社会科学院智库研究中心. 2018中国智库报告:影响力排名与政策建议[EB/OL]. (2019-03-18)[2020-11-03]. http://www.cssn.cn/zx/bwyc/201903/ t20190318_4849660.shtml.

[15] 中阿合作论坛[EB/OL]. (2020-04-20)[2020-11-03]. http://www.chinaarabcf.org/chn/.

[16] 常华. “中阿合作论坛”的成长之路[J]. 阿拉伯世界研究, 2010(6): 9-11.

[17] 王文. 对中国特色新型智库几个重大问题的思考[J].智库理论与实践, 2016, 1(1):24-30.

[18] 李凌. 中国智库发展的四个十年[J]. 决策探索(上), 2019(4): 65-67.

[19] 关照宇, 张婷婷. 新时代新型智库建设与中国特色大国外交[J]. 智库理论与实践, 2018, 3(4): 44-51.

[20] 王文. 新型智库的“七年之痒”: 关于中国特色新型智库的阶段性评估与未来展望[J].智库理论与实践, 2019, 4(5): 1-7.

[21] 王文. 智库:对外传播的重要平台[J]. 对外传播, 2014(1): 37-38.

[22] 智库巡礼之一: 人大重阳[EB/OL]. (2014-10-27)[2020-11-03]. http://www.china.com.cn/opinion/ think/2014-10/27/content_33892175.htm.

[23] 中国人民大学重阳金融研究院参与承办G20峰会官方分论坛中国智库首开先河[EB/OL]. (2014-11-13)[2020-11-03]. https://news.ruc.edu.cn/archives/91280.

[24] 张大卫, 张小冲, 戴桂英, 等. 中国特色新型智库构建:现状、问题及对策[J]. 全球化, 2015(2): 107-119, 133.

[25] 杨瑞仙, 权明喆, 魏子瑶. 国外一流智库运行机制现状调研及启示[J]. 理论与探索, 2011(12): 29-34.

[26] 张骥, 方炯升. 中国外交安全智库国际话语权分析[J].国际展望, 2018(5): 115-117.

[27] 贺平. 区域性公共产品、功能性合作与日本的东亚外交[J]. 外交评论(外交学院学报), 2012, 29(6): 99-112.

[28] 应验. 中国社会智库人才与资金可持续发展建议[J].智库理论与实践, 2017, 2(4): 61-66.

作者贡献说明:

张梦晨:提出研究选题、设计研究方案、起草论文、修订并终审论文;

武音璇:参与选题与设计、参与文章撰写。

The International Influence of a New Type of Think tank with Chinese Characteristics: History, Present Situation and Future

Zhang Mengchen Wu Yinxuan

Chongyang Institute for Financial Studies at Renmin University of China, Beijing 100872

Abstract: [Purpose/significance] At present, the world takes place great changes, and China urgently needs to break the discourse hegemony of the West and build its own national image. As an important part of public diplomacy, the new type of think tanks with Chinese characteristics should have the characteristics of “vision, prestige, internationalization and good communication” in the new era, and play a role in enhancing Chinas soft power and building its international influence. [Method/process] Combining the practical experience, previous research and the literature of think tank, this paper sorts out the history and current situation of the new think tank with Chinese characteristics, and analyzes the practical significance and future development path of giving play to the international influence of the new think tank under the unprecedented complex situation. [Result/conclusion] Finally, this paper puts forward suggestions on how to enhance the international influence of new think tanks with Chinese characteristics in the post-epidemic era from the perspectives of international cooperation, international communication and think tank operation.

Keywords: China new type of think tank with Chinese characteristics think tank construction international influence