论中国智库的国际传播新媒体矩阵:现状与未来

庄雪娇

摘要:[目的/意义]在信息化时代,网络技术的发展提高了新媒体平台在国际传播中的比重,越来越多的受众接收信息渠道已经从传统媒体转移到新媒体平台上,而以美国为首的西方智库已经完成新媒体平台布局,中国智库仍处在起步阶段,如何改善中国智库的国际新媒体传播,对中国国际形象建设、国际话语权抢夺具有现实意义。[方法/过程]通过对中国智库在国际主流传播平台上的账号开设及运营情况进行统计和分析,同时对比美国智库新媒体矩阵建设和运营情况,发现中国智库的问题,并提出解决办法。[结果/结论]文章最后建议,在智库运营经费和预算结构上,应对国际新媒体传播有所考虑,包括设置国际新媒体传播官方排名;利用已有官方和外宣媒体对智库人员进行业务培训;建立中国智库访问外网审核备案机制,创造政策条件和技术条件等。

关键词:中国智库 新媒体矩阵 国际传播 国际影响力

分类号:G209

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2021.02.05

1 引言

2020年 12 月 5 日,外交部副部长乐玉成出席中国人民大学重阳金融研究院和中国科学院文献情报中心联合举办的第三届中国智库国际影响力论坛暨第六届新型智库建设学术研讨会时提到:“专家学者既要搞学术研究,也要上媒体发声,这是当今时代和当下中国的要求。二者相辅相成,研究是发声的基础和前提,发声则是研究成果的一种运用和放大,而且通过相互交流和启发,可以更好地促进研究。所以,大家要更多地走出书斋,走向媒体,把中国文化、中国故事、中国精神、中国贡献讲出去。[1]”

在网络化时代,特别是在 5G 时代,新媒体的发展影响了人类社会的方方面面。咨询公司 Flamingo 对英国和美国年轻人进行深度调研后发现,在复合的媒体环境中,年轻人寻求可以无缝获取信息的平台[2],而社交媒体可以在同一个平台实现娱乐、咨询和社交的功能,因此在年轻人手机中占据了主导位置,为此,西方智库在多年前就已经布局包括社交平台在内的新媒体平台,利用这些平台影响更大范围的人群。

《高阶运营》对新媒体矩阵是这样解释的:“矩阵”原是个数学概念,指一个长方形队列排列的复数和实数的集合。而新媒体矩阵,指能够触达目标群体的多种新媒体渠道组合[3]。在国际传播平台上,则具体表现为Twitter(推特)、Facebook(脸谱)、Youtube(优兔)、Instagram(照片墙,简称IG)以及LinkedIn(领英)等社交平台或新媒体平台的联动使用,以将宣传效果做到最大。

本文试图从中国智库建设国际传播新媒体矩阵及传播效果的角度,探索在传播运营中,中国智库利用国际传播平台,加强中国智库国际传播,推动中国智库提升国际影响力的进程。

2 中国智库建立国际传播矩阵的必要性

2014 年,习近平总书记在多国发表数十次重要演讲,进一步明确中国在国际事务中的立场和态度,直面问题,主动发声,创造有自己特色的大国外交,也对中国智库建设国际影响力提出更高的要求。

2015 年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》(以下简稱《意见》)[4]提出:“智库是国家软实力的重要载体,越来越成为国际竞争力的重要因素,在对外交往中发挥着不可替代的作用。树立社会主义中国的良好形象,推动中华文化和当代中国价值观念走向世界,在国际舞台上发出中国声音,迫切需要发挥中国特色新型智库在公共外交和文化互鉴中的重要作用,不断增强我国的国际影响力和国际话语权。”

《意见》在“健全制度保障体系”部分指出:(中国特色新型智库)健全舆论引导机制。着眼于壮大主流舆论,凝聚社会共识,发挥智库阐释党的理论、解读公共政策、研判社会舆情、引导社会热点、疏导公众情绪的积极作用。鼓励智库运用大众媒体等多种手段,传播主流思想价值,集聚社会正能量。

国务院原副总理曾培炎认为,建设中国特色新型智库需“围绕国家大战略开展民间外交、公共外交,既为研究解决中国问题提供多样化视角,又充当宣传和交流大使,让国际社会更好的了解中国。[5]”

而国务院研究室原主任、国家行政学院原党委书记、党务副院长魏礼群则在 2014 年 12 月 20日举办的中国智库研讨会现场指出,中国特色新型智库应发挥参与公共外交的作用,开展多种形式的对外交流活动,加强与国际智库的合作交流,在国际舞台上发出中国声音,讲好中国故事,树立社会主义中国的良好形象,推动中华文化和当代中国价值观念走向世界,增强我国的国际影响力和国际话语权。

当前国内外各项智库排行逐年加大对智库的国际影响力的评价比重,除了在外媒发表文章、接受外媒采访外,外文网站建设、国际新媒体平台等受重视程度也不断提高。在全球化时代,尤其是进入 5G 技术不断成熟的大数据时代,以互联网技术为基础的新媒体平台也逐渐成为智库国际传播主要阵地。

由詹姆斯·麦甘主持的全球知名的宾夕法尼亚大学“智库与公民社会项目”(Think Tank and Civil Societies Program,简称TTCSP),在全球智库国际影响力的评价体系中,对智库的影响力衡量标准包含了智库研究员的知名度;利用电子、印刷或新媒体进行沟通并向关键读者传播产出的能力;媒体声望(在媒体露面、参加访谈和评论的数量);利用互联网、包括社交媒体的能力;融入决策层、记者和公众、发挥决策层和公众之间桥梁的能力等等,无疑都将智库国际影响力建设与智库对国际传播新媒体的要求结合起来。

根据互联网世界统计(Internet World Stats,简称IWS)数据,2011—2020 年,全球互联网用户数量持续高速增长,截至 2020 年 5 月 31 日,全球互联网用户数量达到46.48 亿人,占世界人口的比重达到 59.6%。全球已经进入大数据时代,以美国为首的西方国家智库已经完成在国际新媒体平台布局工作,并建立起符合各自需求的智库新媒体矩阵以迎合时代变化,用其“软实力”在国际舆论场中对中国国际形象建设造成巨大压力。中国智库需要主动承担责任,在竞争性传播里,逐步提高国际舆论影响力,帮助世界各国更好地了解和认识中国以及中国和平崛起过程中的担当和付出。

3 中美智库国际新媒体传播矩阵建设对比

3.1 中国智库国际新媒体传播平台情况

为了更加直观了解中国智库在国际新媒体传播平台的运营情况,不产生遗漏,且能将各类型智库均覆盖到位,根据国家公布的国家高端智库建设试点单位名单及智库参与国际交流的情况,笔者选取40家中国特色新型智库的国际传播情况进行分析(此次统计将中央中央党校和国家行政学院账号分开查询统计)。

40家智库具体为:国务院发展研究中心、中国社会科学院、中国科学院、中国工程院、中共中央党校(国家行政学院)、中央编译局、新华社、军事科学院、国防大学、中国社会科学院国家金融与发展实验室、中国社会科学院国家全球战略智库、中国现代关系研究院、国家发改委宏观经济研究院、商务部国际贸易经济合作研究院、北京大学国家发展研究院、清华大学国情研究院、中国人民大学国家发展与战略研究院、复旦大学中国研究院、武汉大学国际法研究所、中山大学粤港澳发展研究院、上海社会科学院、中国石油经济技术研究院、中国国际经济交流中心、综合开发研究院(中国·深圳)、中国国际问题研究院、中国财政科学研究院、中国科学技术发展战略研究院、北京师范大学中国教育与社会发展研究院、浙江大学区域协调发展研究院、中国与全球化智库、社科院世界经济与政治研究所、中国宏观经济研究院、盘古智库、复旦发展研究院 、北京大学国际战略研究院 、察哈尔学会、中国人民大学重阳金融研究院、中国金融40人论坛、中国经济改革研究基金会、国观智库。

为使目标数据更完整,笔者选取了Twitter(推特)、Facebook(脸谱)、Youtube(优兔)、Instagram(照片墙,简称IG)和LinkedIn (领英)5 个平台进行统计。

经过5个平台上对账号进行搜索,笔者所选40 家智库,在国际主流新媒体传播平台开设账户的共有 14 家,其中,仅在一个平台开设账号的有5 家智库,为国务院发展研究中心、中国社会科学院、中国国际经济交流中心、北京大学国际战略研究院和中国人民大学国家发展战略研究院,占比为 12%。在 2个平台开设账号的有4家智库,分别是中国科学院、综合开发研究院(中国·深圳)、盘古智库和中国金融 40 人论坛,占比为 10%。在 3 个平台开设账号的有 1 家智库,为国观智库,占比为 2%。开设4个以上平台账户的能形成国际传播矩阵的,仅有 4 家智库,分别为新华社、中国与全球化智库、察哈尔学会、中国人民大学重阳金融研究院,占比合计为 9%。更多的是占比高达65% 的 27 家智库,并未在任何国际主流传播平台开设账号。具体见表1。

3.2 美国智库国际传播平台账户情况

由美国宾夕法尼亚大学“智库与公民社会项目”(TTCSP)研究编写的《全球智库报告2020》显示,2020年美国是拥有世界上最多智库机构的国家,共2,203家,中国智库以1,413家位居第二。根据美国智库成立时间,我们选择了成立时间超过30年的13家美国智库在新媒体平台开设账号情况进行了检索,结果显示,选取的大多数美国智库在国际主流平台均已经搭建成新媒体矩阵,具体如表 2 所示。

从表 2 可见,除彼得森国际经济研究所未在IG 平台开设账号外,其他智库均十分重视新媒体传播,并已经完成了新媒体传播矩阵的搭建。

当然,美国智库重视新媒体矩阵平台的建设,提高自身影响力并非其单一目标,更重要的是在提高社会影响力后对于智库吸引资金有重要作用,詹姆斯·麦甘认为,“网络的发展加剧了资金问题,……全天候媒体和网络有助于提升智库形象,使智库能够获得更大范围、更多样化的受众,能以较低的成本传播其出版物。非营利组织的繁荣发展促进了智库和地方、州和国际层次的非政府组织的合作,网络化有助于新机制的运用,从而更有效地影响政策和传播至更大范围的受众”[6]。

社交媒体以其特有的参与性、开放性、自我性和特区性等特征,大力改变了普通人的政治参与状况,在美国的最典型案例是 2016 年特朗普当选美国总统,及后来著名的“Twitter治国”现象的出现。史汀生中心主席兼首席执行官埃伦·莱普森认为智库以知识经纪人的能力发挥了各种桥梁作用,其中包括智库为政府向社会大众解释当前政策,他在《美国智库与政策建议: 学者、咨询顾问与倡导者》中写到:“在信息时代,为了更快地传播思想和评论,智库必须付出一些代价来调整自身的技术和风格。在发布新思想或及时反映时事这方面,与受众交流更为频繁的电子邮件、网站、电话会议和优先级别更高的专栏已经取代了传统方式和其他費时较长的研究成果,包括出版书籍、季刊、时事通讯以及其他印刷资料。”

3.3 中国智库账号更新情况分析

基于特朗普“Twitter治国”引起人们对Twitter平台的关注,我们选取Twitter平台上中国智库发布内容作为观察对象。国家高端智库之一新华社具有媒体属性,与其他智库在属性上有所区别,我们暂不将其发布内容作为观察对象。

从账号开设上看,本文考察的39家智库中,中国与全球化智库、察哈尔学会、中国人民大学重阳金融研究院、中国金融40人论坛、中国人民大学国家发展与战略研究院、盘古智库、国观智库等7家智库在该平台开设了账户。以2020年全年发布数量统计来看,全年零更新的智库有2家,分别为盘古智库和国观智库;全年更新100条以内的有1家,为察哈尔学会;全年更新超过200条的,有1家智库,为中国人民大学国家发展与战略研究院;全年更新超过400条的有1家智库,为中国与全球化智库;全年发布条目超过1,000条的有2家智库,分别是中国人民大学重阳金融研究院和中国金融40人论坛。

从发布内容上看,机构活动动态、机构活动邀请嘉宾观点和研究内容占其发布内容的大多数。中国金融 40 人论坛多为宣传自身研究观点、举办活动信息及参会嘉宾研讨观点,一个内容经常会拆分成 6~7 条单独条目进行系列发布。中国人民大学重阳金融研究院、中国与全球化智库发布内容多为智库举办活动和自身研究观点,此外,2020 年下半年开始逐渐增加了“中国故事”等相关内容。中国金融 40 人论坛、中国与全球化智库和中国人民大学重阳金融研究院所发布信息中,各含一部分条目是阐述中国立场、讲述中国故事的内容。

3.4 美国智库账号更新情况分析

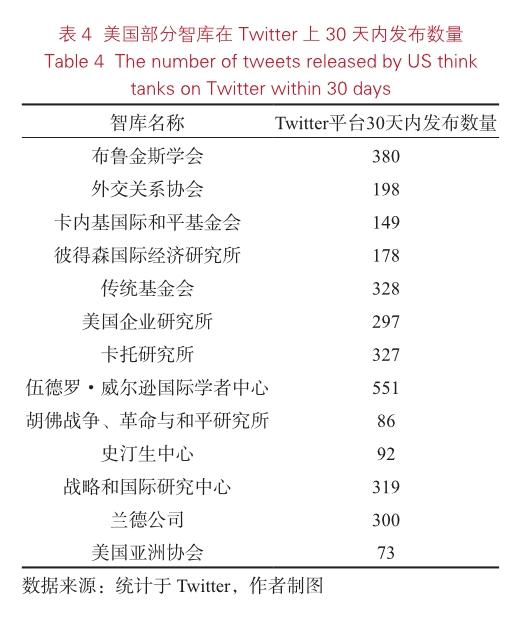

笔者关注到,美国多数智库在新媒体平台上的更新数量较多,因此选取了2021年1—2 月间连续 30 天美国智库在Twitter上的账号更新情况,以做统计和比较,见表4。

从账号开设发布频率上看,笔者所选取的账号已经全部开通了Twitter账号,对账号每日发布条目进行核对,可以发现,美国智库每日在 Twitter 发布信息的频次是非常高的,发布数量最少的是美国亚洲协会,平均每天 2.4 条信息;发布数量最高的是伍德罗·威尔逊国际学者中心,平均每天达到 18.4 条。

从发布原创内容来看,美国智库又以发布智库机构研究观点为主,机构动态为辅。斯坦福大学胡佛研究所约翰·雷西亚对此也有相关表述,他说:“智库行业最终的成败取决于它们在媒体时事报道中脱颖而出的能力,媒体中的白噪音可能会不适当地影响领导人公开评判各种思想。”彼得·德鲁克也表示,“智库的工作就是改变思想”。即用智库的思想改变社会思想,采用新媒体传播的方式,正是达到这种改变的好方式。

笔者在搜索以上智库发布内容时,发现一个几乎存在于上述所有智库的共同特点,即美国智库会在社交媒体平台上,就同一研究成果或者研究观点,进行多次转发,30天内转发次数个别竟高达 10 遍以上。该现象也反映出美国智库在传播方法和传播心理学上有相关工作心得,这是值得中国智库多多学习的。

4 中国智库在国际传播方面的不足

自2015年国家高端智库试点工作正式启动以来,各家智库不断总结建设经验。2019 年 6 月 全国哲学社会科学工作办公室召开国家高端智库建设经验交流会[7],虽然多位专家学者提及应构建多层次国际智库合作交流机制,拓展国际交流渠道和扩大国际交往等内容,但对于如何利用新媒体平台进行国际传播的表述仍几乎为零。

笔者在查询资料过程中亦发现,现有关于智库国际影响力和对外传播方面的论文中,主题与智库的国际新媒体传播相关的论文仍较少,国际新媒体实操经验介绍的论文更少。结合本论文调查的实际情况,我们可以看出中国智库在全球化和国际传播方面,与国际知名智库事实上存在很大差距。

4.1 中国智库仍缺乏国际传播意识

中国智库仍未深刻认识国际新媒体平台建设对中国智库争夺国际话语权、提高影響力的作用,缺乏将国际传播平台进行联动传播的意识。

国际社交平台的发展不断地改变人类生活和交流习惯,并改变原有传统媒体传播格局,改变智库对外宣传方式和传播效果。从国内各项已经发布的智库排行报告来看,过去几年里,中国智库在国际交流和国际传播中投入了相当的精力,但重心仍在传统的国际交流合作方式和国际交流的内容建设上。受相关政策影响,中国智库对于传播渠道的重视程度远远不够,宣传效果远远达不到预期。

实际上,中国智库并不缺乏研究和宣传素材。如“亚洲新安全观”“中国文明观”“一带一路”“人类命运共同体”“绿色发展”“两山理论”,脱贫攻坚等经济数据和大量感人故事、中国对抗新冠肺炎疫情的各种有效经验,都可以成为中国智库对国际舆论社会大量传播的素材。但是我们并没有看到这样的现象发生,实属遗憾。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文认为,“中国学者在国际媒体平台上仍旧未有明显突破,面对新冠疫情中一些国家对华甩锅以及由此炮制的‘中国责任论‘中国赔偿论等话语陷阱,中国多数学者写的反驳文章都只是在国内媒体或中国外宣媒体上传播,可谓自娱自乐,能够在海外发声,在国际上频频称道的中国学者少之又少”[8]。

南京大学中国智库研究与评价中心李刚教授提到,“我国大部分智库缺乏开放的国际视野,对全球传播的重要性认识严重不足……我国智库如果没有全球传播能力,那就不可能有国际知名度和国际影响力”[9]。

4.2 中国智库未能正确理解智库的国际传播责任

从当前中国智库的国际传播行为来看,中国智库自我本位意识较强,未能真正理解智库应该承担的国际传播责任,已经建设国际新媒体传播平台的中国智库,推文更新频率低,没有发挥出明显作用,讲述中国故事、传递中国声音、阐释中国立场,“国家有难,匹夫有责”的意识未能很好地践行到智库对外传播行为中去。

这种情况在新冠疫情中外舆论战加剧背景下,尤其是西方社会、媒体对中国集体抹黑的情况下尤其凸显。我们可以看到外交部发言人赵立坚、华春莹和汪文斌在Twitter上大量反驳外国媒体、外国专家的一些论调,但是在可以在线参加各种国际会议和接受国际媒体采访的情况下,却极少能看到中国智库能对这类言论进行反驳和辩论。中国智库多数未能在国际舆论场上出现,可以说,连充当中国在国际舆论场上争夺战的“哑炮”都谈不上。

现有搭建国际新媒体宣传矩阵的中国智库本身数量不多,有的发布内容较少,有的只基于本机构活动和文章、而较少从维护国家形象和立场的角度出发。中国大部分智库在国际舆论中“失声”,在国际舞台上话语权缺失,影响力弱小,外交部副部长乐玉成将“下决心解决挨骂”的问题寄希望于中国智库学者,从现状来看,依旧任重道远。

4.3 中国智库目前仍旧欠缺专业的国际传播人才

相对于知名国际智库深谙媒体传播规律而言,中国智库学者对于如何用能让国际社会听得懂的语言表达的能力仍有待提高。正如王文所指出的:中国社科学者迄今为止还没有建立起一套符合自身特点的对外语话传播体系,用国际社会能听得懂、听得进的文字与视频表达的成功实例少之又少。

中国智库学者缺乏对国际传播的认识,要正确的认识到,全球传播不同于国内传播,除了传播内容外,同时受到传播语言、传播技术、传播平台属性、不同国家社会心理和政策等方面的影响。2021 年 2 月,英国通信管理局(Office of Communications,通称Ofcom)宣布,撤销中国国际电视台(China Global Television Network,简称CGTN)在英国广播许可,后有新闻报道,该禁令也将影响到 CGTN 在德国的落地;2020 年,TikTok(抖音)在美国遭遇封杀,包括“快手”等在内的视频网站也缩紧国际化计划。中国自身国际化的新媒体平台尚不足以支撑中国国际传播的需求,在这种情况下,中国智库和智库专家走向国际平台尤其重要。中国智库学者不能仅依靠中国外宣媒体进行国际传播,否则在国际舆论话语权争夺赛中,将处于不利和被动的位置。

另外一方面,在缺乏国际传播人才的情况下,目前有些智库在多个国际平台上宣传时,采取简单的“复制”“粘贴”的更新方式,并未针对不同平台的属性进行个性化内容推广,也使智库推广效果大打折扣。

4.4 国际传播的网络技术限制较多,不利于国际新媒体传播平台运营

目前由于网络屏蔽技术限制,爬墙软件不成熟、不稳定,或工具收费极高,这些问题导致中国智库和中国学者对国际社交平台望而生畏。登陆程序过多、相关软件难以购买、软件频繁失效,也加大了中国智库国际新媒体平台账号运营难度,减少了中国学者运营国际新媒体社交平台账号的想法。

渠道不畅通导致信息难以传播,中国学者的声音多数只在国内主流媒体和各大新媒体平台上传播,加上新冠肺炎疫情的影响,传统国际交流,如国际会议的举办受到影响,中国的声音更难与国际舆论接轨。

5 对提高中国智库国际传播力的建议

当下,中国与世界的关系已进入新时代,但中国智库的国际影响力尚不能与中国经济的国际影响力相匹配。习近平总书记强调“提高我国参与全球治理的能力,要着力增强规则制定能力,议程设置能力,舆论宣传能力,统筹协调能力”,中国智库需要更多地参与国际舆论宣传,在国际公认的主流平台建立新媒体传播账号也越发重要。对此,针对智库的国际新媒体宣传平台建设,本文有以下几点建议。

5.1 适当调整智库经费结构,将国际传播领域的成果列入智库考核体系

虽然近年来建设中国特色新型智库,很多机构已经开始重视社会传播,尤其是新媒体传播,以提升智库的社会影响力,但往往并不包括国际新媒体平台,国际传播和国际新媒体运用仍属于弱项。智库经费应对国际传播有所考虑,一旦将智库预算、经费结构与智库国际传播绩效结合,智库从业绩压力的角度,也将主动去运营国际传播。这有助于解决智库“有”或“没有”国际传播矩阵的问题。

建议政府相关部门加大对智库在国际宣传方面的财政预算设计。以专项经费或者专项课题的形式鼓励各个智库开展国际新媒体运营工作。民政部等部门主管的相关基金、协会等机构,在对智库进行捐赠时,也可重点考察智库的国际发声情况,尤其是新媒体平台建设方面,甚至在捐赠款使用经费要求上,加强对国际宣传的使用比例要求。

一旦智库在国际平台上产生了重大影响,也会推动智库更加主动设置专项经费用于国际传播相关人员、技术等方面,中国人民大学重阳金融研究院的做法可以借鉴。2020 年 7 月 25 日,中国人民大学重阳金融研究院深度参与的、由 48 国学者和活动人士自发组织的题为“任何针对中国的新冷战都违背人类利益”全球在线会议在 ZOOM、Facebook 和 Youtube 同步直播,呼吁美国摒弃冷战思维。超过 50 多个国家和地区的网民收看了在线直播,新闻报道及相关的内容约有 2 亿人次阅读和观看,引发全球热议。同时,活动在Twitter上建立了“NO TO THE NEW COLD WAR”的话题,多个在Twitter上关注度超過 2 万的账号,与会嘉宾如罗思义(John Ross)、卡洛斯·马丁内斯(Carlos Martinez)等个人Twitter账号纷纷转推中国人民大学重阳金融研究院发布的相关推文,在Facebook 和Youtube 后续也引发了较高的讨论热度。目前,中国人民大学重阳金融研究院设置了专门的国际运营部门,搭建包括英文网站、邮件系统、Twitter、Facebook、Youtube 在内的国际传播平台,专人负责账户运营。但是中国人民大学重阳金融研究院的国际新媒体平台的建设经验及其传播的成功案例,在中国智库界来说属于凤毛麟角。

5.2 设置官方的智库国际传播专项排名和激励,推动中国智库主动进行国际传播新媒体平台搭建和运营

美国智库学者克拉克和鲁德曼在测量美国智库国际化发展、评价智库影响力时,会将社交媒体粉丝数量列为其第一项评价指标[10],而如前述提到的麦甘主持的全球知名的宾夕法尼亚大学“智库与公民社会项目”(TTCSP)更是将新媒体传播细分到各个评价指标中。

目前,国内已经有的一些智库评价榜单,也都将国际影响力列为智库影响力评价的一级指标,如由光明日报智库研究与发布中心和南京大学中国智库研究与评价中心联合发布的《中国智库网络影响力评价报告》[11]、上海社会科学院连续多年发布的《中国智库报告》[12]等。上述智库排名都可视为行业行为,非官方认证,对智库的激励缺乏力度。

可以考虑由相关主管部门设置对外传播专项排名或者国际传播智库奖项,并把对国际主流新媒体平台传播效果细化到评价指标中去,加大新媒体传播比重,以此鼓励中国智库主动发挥传播功能,对中国智库自觉推动新媒体矩阵运营发挥积极作用。

5.3 主动熟悉国际传播媒介规律,加强现有智库人才国际传播培训工作

从长远来看,智库对外传播人才的专业培养势在必行。但是从现实需求角度来说,完全从零开始培养既懂智库研究、又懂运营和国际传播的人才是不现实的。在当下各类新媒体平台盛行的环境下,智库人员对网络受众的媒体行为和社交平台属性无所认知的话,非常不利于相关工作的开展和推进。

智库运营人员,尤其是具体进行国际传播的运营人员,不应该只掌握智库研究或者学术表述方法,还应该学会用国际社会熟悉的方式、国际话语表达方式。应该能够清晰地判断不同社交媒体平台的差异化属性和模式,并同时要避免走进当前的大社交媒体平台一些容易出现陷阱的问题中去,如为吸引粉丝数量盲目追逐国际新闻热点等。

目前,我国很多高校设置了国际新闻与传播或者全球传播学等相关专业,培养了大批对外传播专业人才,央视、人民日报、环球时报、CGTN等相关外宣媒體也有大量长期驻外的记者编辑群体,这些人员可以为智库人员进行对外传播培训,从传播语言、传播方式、传播内容、传播技术运用等各个角度开展,从而使智库人员快速掌握国际新媒体传播技巧,为智库国际传播服务。这些培训活动可以由外宣主管部门来组织,也可以由智库主管部门来组织,同样也可以由智库同行发起,如中国人民大学重阳金融研究院连续举办多届的中国智库国际影响力论坛[13]等等,创造平台让智库和媒体两个领域的专业人才进行交流与学习。

培训工作要侧重在国际传播业务的实操上。尤其是如何能把中国智库的研究成果、观点和思想用当下的传播语言进行转换并传播是重中之重。

5.4 创造中国智库对外传播的网络环境

为了规范中国智库的海外传播行为,建议有关主管部门可以设置中国智库访问外网的申请备案制度,尤其是对已搭建好国际新媒体矩阵的智库进行开放。备案制的实施也有利于追溯中国智库海外传播运营的合法性,使得中国智库海外传播有章可循,同时也利于主管部门指导进行国际传播。

在技术层面创造条件辅助中国智库运营新媒体,减少日常运营过程中因软件技术不稳定等客观因素导致工作时间成本和人力成本增加。根据新媒体平台宣传特性,在政治正确的前提下,创造对中国智库新媒体发声更加有保障的制度环境。

6 结语

新媒体的兴起很大程度上改变了全球传播格局和舆论生态,传统媒体的空间被压缩。新媒体,尤其是社交媒体加速了社会主题之间互动和信息流通[14],重塑国际议程设置形式,中国智库利用国际新媒体平台提高国际议题设置能力,是必然的趋势。

中国智库应以更大局的全球观去利用新媒体,更加务实的态度进行新媒体传播,为中国争夺国际话语权贡献自身力量。同时,星星之火可以燎原,作为拥有智库数量全球第 2 的国家,中国智库联合起来,在国际舆论场中未必不能争得一席之地,用中国智库的星火,抢夺国际话语权,塑造中国和平发展、负责任的国家形象,提升话语影响力和公信力。

参考文献:

[1] 外交部. 外交部副部长乐玉成: 必须下决心解决“挨骂”问题[EB/OL]. [2021-02-25]. http://newyork.fmprc.gov. cn/web/wjbxw_673019/t1838079.shtml.

[2] 海外社交媒体. 不可错过的推广利器[EB/OL]. [2021-02-28]. https://www.ithome.com/0/439/476.htm.

[3] 龙共火火. 高阶运营[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2018: 45-81.

[4] 加强中国特色新型智库建设[N]. 人民日报, 2021-02-28(1).

[5] 曾培炎. 探索建设中国特色新型智库[N]. 光明日报, 2014-12-25(15).

[6] (美)詹姆斯·麦甘. 美国智库与政策建议: 学者、咨询顾问与倡导者[M]. 肖宏宇, 李楠, 译. 北京: 北京大学出版社, 2018: 57-64.

[7] 光明网. 不负使命、奋发有为 以高端成果服务国家决策: 国家高端智库建设经验交流会发言摘登[EB/ OL]. [2021-03-05]. https://news.gmw.cn/2019-07/01/ content_32961078.htm.

[8] 王文. 调动“百万大军”: 论中国智库对外传播的进展、困境与政策建议[J]. 智库理论与实践, 2021, 6(1): 12-21.

[9] 李刚. 我国智库全球传播的七大“短板”[J]. 科学与管理, 2018, 38(1): 16-18.

[10] JULIA C, ROODMAN D. Measuring Think Tank Performance: An Index of Public Profile,CGD Policy Paper 025,2013[EB/OL]. [2021-02-28]. Washington:Certer for Globel for Global Development, http://www.cdgev.org/publication/metrics-think-tankprofile.

[11] 中国网. 《中国智库网络影响力评价报告》发布及研讨会[EB/OL]. [2021-03-04]. http://www.china.com.cn/ opinion/think/2016-07/13/content_38868638.htm.

[12] 上海社会科学院智库研究中心. 上海社会科学院发布《2019年中国智库报告》[EB/OL]. [2021-03-05]. https://ctts.sass.org.cn/2020/0701/c1960a84699/page.htm.

[13] 人大重陽网. 第三届中国智库国际影响力论坛在中国人民大学举办[EB/OL]. [2021-03-05]. http://www.rdcy. org/index/index/news_cont/id/684487.html.

[14] 朱旭峰, 赵静. 社交媒体时代中国智库发展面临的机遇与挑战[J]. 治理研究, 2021, 37(1): 90-97.

International Media Matrix of Chinese Think Tanks: Present and Future

Zhuang Xuejiao

Chongyang Institute for Financial Studies at Renmin University of China, Beijing 100872

Abstract: [Purpose/significance] In the information age, the development of network technology has increased the proportion of new media platforms in international communication. More and more audience has been transferred their information channels from traditional media to new media platforms. Western think tanks led by the US have completed new media platforms layout. In China, think tank is still in its infancy. Improving the international new media communication of Chinese think tanks is significant to Chinas international image construction and the fight for a global voice. [Method/process] This paper makes statistics and analysis on the account and operation of Chinese think tanks on international mainstream platform, and compares the construction and operation of new media matrix of American think tanks. Based on that, it explores problems of Chinese think tanks and proposes solutions. [Result/conclusion] Therefore, it is better to consider the international new media communication in terms of the operating funds and budget structure of think-tanks; set up the official ranking of international new media communication; conduct operational training for relevant personnel through existing official and external media; and establish a review and record mechanism for Chinese think tanks visits to foreign networks as well as create policy and technical conditions.

Keywords: Chinese think tank new media matrix international communication international influence