宫颈癌不同施源器放置技术的影响分析

陈琴 王敏 方羿

宫颈癌现已成为继乳腺癌之后世界范围内的第二大女性恶性肿瘤,调查数据显示,该疾病的国内发病率达10/10 万,死亡率达3.3/10 万,且发病人群年龄呈现出逐渐年轻化的趋势[1]。目前治疗宫颈癌常采用化疗、放疗、手术以及生物治疗等方式,但部分患者一经入院检查病情已经进展至晚期,丧失手术治疗的机会[2]。就目前来说,宫颈癌根治性放疗的标准方式是近距离联合外照射,临床常根据后装治疗时宫颈肿瘤及阴道受累情况采用相适应的施源器完成宫颈癌近距离治疗[3]。临床数据显示,单管施源器虽然可以取得较好的预期效果,但放射剂量相对较大,且极易对患者相邻的组织气管造成额外损伤[4]。本研究采用的三管施源器是指宫腔管、阴道双卵圆球三者联合进行治疗,实现扁梨型等剂量曲线应用于后装腔内治疗[5]。本研究采用三管施源器(Fletch)对研究组患者进行治疗效果显著,在减少对周边器官组织的损伤的同时,可以对靶区剂量进行有效控制,降低不良反应的发生率,整体疗效显著,可有效延长患者生存期,现总结如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年5月—2018年5月于医院进行治疗的宫颈癌患者作为研究对象,随机分为两组,年龄55 ~88 岁,平均年龄(58.3±3.2)岁。国际妇产科协会(federation international of gynecology and obstetrics,FIGO)分期:宫颈鳞癌Ⅱ B60例,均符合最新版《国际妇产科联盟2015 妇癌报告》中有关宫颈癌的相关诊断标准[6];妇科、病理学组织以及影像学检查结果显示为晚期局部宫颈癌。开始后装腔内放疗时,宫颈原型均可见,阴道无可见肿瘤。两组患者基线资料差异无统计学意义(P>0.05),研究经医院伦理委员会批准。

1.2 治疗方法

根据2015年NCCN 指南推荐剂量,所有病例根治性放疗外照标准分次体外放射治疗(external beam radio therapy,EBRT)给予宫颈临床靶区(clinical target volume,CTV)予180 cGy×26 次=4680 cGy,后装腔内放疗计划予700 cGy/次×4 次=2800 cGy。总剂量换算成EQD 2=dnX(d+α/β)/(2+α/β)=8569 cGy。两组的剂量评估都参考A 点剂量,即宫颈口上方2 cm,宫腔轴线旁开2 cm。一组使用Fletch 三管施源器,一组使用单管施源器。两组都是在外照射15 次后安排后装腔内放疗,一周1 次进行腔内后装治疗。后装治疗当天不行体外放疗。

1.3 观察指标

1.3.1 宫颈、膀胱、直肠的体积 两种施源器A 点达到700cGy的处方剂量时,分别包容宫颈的体积和膀胱、直肠的体积。

1.3.2 无瘤生存时间 对研究中所有患者进行随访,记录患者无瘤生存时间。无瘤生存时间:初次接受治疗至末次随访或者任何部位出现转移或复发的时间。

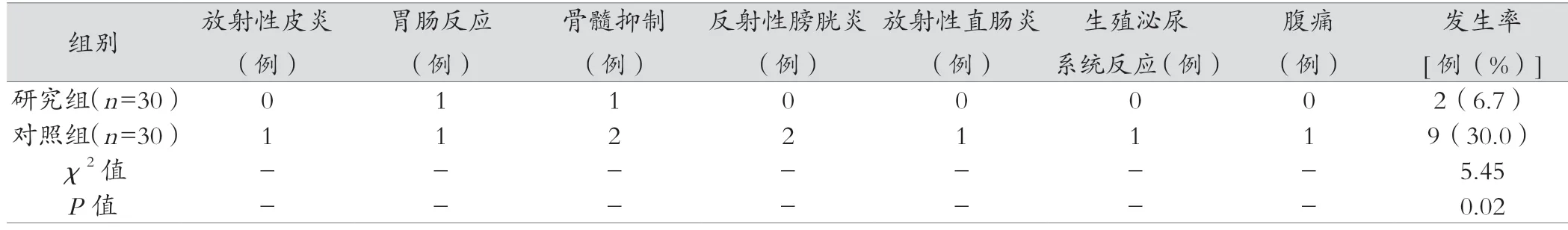

1.3.3 不良反应发生情况 对比两组患者放射性皮炎、胃肠反应、骨髓抑制、放射性膀胱炎、放射性直肠炎、生殖泌尿系统反应以及腹痛等不良反应的发生情况。

1.4 统计学分析

数据应用SPSS 20.0 进行分析,其中计数资料进行χ2检验,采用(n,%)表示,计量资料进行t检验,用(±s)表示,P<0.05提示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效对比

干预后研究组包容宫颈、膀胱、直肠的体积显著优于对照组(P<0.05),具体见表1。

2.2 两组患者生存及无瘤生存时间对比

术后随访至今,治疗后研究组无瘤生存时间较对照组更长(P<0.05),具体见表2。

2.3 两组患者不良反应发生情况对比

治疗后两组患者不良反应发生发生率为6.7%(研究组)和30.0%(对照组),研究组整体发生率较对照组更低(P<0.05),具体见表3。

表1 两组患者宫颈、膀胱、直肠的体积对比(cm3, ±s)

表1 两组患者宫颈、膀胱、直肠的体积对比(cm3, ±s)

组别例数 宫颈体积 膀胱体积 直肠体积研究组 3042.5±4.2123.5±3.542.3±2.4对照组 3039.6±4.1112.6±4.238.2±2.1 t 值 - 2.7110.97.04 P 值 - 0.010.000.00

表2 两组患者生存及无瘤生存时间对比(月, ±s)

表2 两组患者生存及无瘤生存时间对比(月, ±s)

组别例数 生存时间 无瘤生存时间研究组 3034.5±4.223.5±3.5对照组 3029.6±4.119.6±4.2 t 值 - 4.483.64 P 值 - 0.000.00

表3 两组患者不良反应发生情况对比(例,%)

3 讨论

宫颈癌现已成为继乳腺癌之后世界范围内的第二大女性恶性肿瘤,治疗该疾病的传统方式是进行放疗和根治性手术,但数据显示,以上方式很难将患者的生存状况根本改善[7]。数据显示,我国是宫颈癌的高发地区,每年新发宫颈癌患者达13 万人之多,就目前来说,大多数的放疗单位对宫颈癌的治疗难以达到ICRU38号文件要求的个体化治疗要求。但现实情况是宫颈癌患者生存率无明显改善,并发症却呈现出上升趋势的,由此,我们不得不思考是否能做到同时实现放疗效果及治疗后生存质量同步提高的需求和近距离腔内治疗做得更科学、更合理这两个目的[8]。目前,体外照射联合腔内后装施源器已广泛运用于宫颈癌的放射治疗中。施源器主要由插植针、阴道卵圆管、环行管以及宫腔管组成[9]。本研究选用的三管放置可形成扁梨型的等剂量放射曲线,横断面上可形成扁椭圆形等剂量曲线,阴道、宫颈剂量较宫体剂量更大,可满足实际靶区的剂量需求[10]。本研究临床疗效相关数据显示,干预后研究组包容宫颈、膀胱、直肠的体积显著优于对照组(P<0.05),提示三管放置技术比单管适用于宫旁受累且未达盆壁靶区治疗剂量,整体疗效良好。

研究[11]指出,鳞癌进展到Ⅱ B 期以后肿瘤局部体积增大,并伴随有较大范围的宫旁浸润,乏氧细胞数量增多,治疗难度增大。据目前来说,提高靶区剂量宫颈癌局部控制率得以提高,但放射性膀胱、肠道损伤发生率较高,现已成为威胁患者生存质量的主要因素。采用单管进行治疗时,可以通过权重的优化形成需要的梨形,但横断面依旧是圆形的等剂量线,易导致较大的放疗误差出现,直肠、膀胱等部位受到过多剂量治疗导致不良反应出现[12]。而研究组选用的三管放置,可对肠道以及膀胱受量进行有效的控制和改变,进而保证靶区中心剂量更高,形成更好的靶区适型区,实现剂量的优化实施。本研究术后随访至今,治疗后研究组无瘤生存时间较对照组更长(P<0.05),关于治疗后不良反应发生情况的数据显示,治疗后两组患者不良反应发生发生率为6.7%(研究组)和30.0%(对照组),研究组整体发生率较对照组更低(P<0.05),提示采用三管放置技术可有效减少对周边器官组织的损伤,减少威胁患者生存率的因素。同时本研究还存在病例纳入较少等缺陷,后期仍需要进一步进行临床观察,与此同时相应的机制分析也需要改进。

综上所述,采用三管放置施源器放置技术治疗宫颈癌效果显著,在减少对周边器官组织的损伤的同时,可以对靶区剂量进行有效控制,降低不良反应的发生率,整体疗效显著,可有效延长患者生存期。