再论“再三”和“再四”

黄继省

(信阳师范学院 文学院,河南 信阳 464000)

“再三”是现代汉语中比较常用的副词,意思是“一次又一次”,表示重复,用于动词前,作状语。有的学者根据它的语义功能特征,称其为频率副词,或称之为重复副词等。“再四”现代汉语中很少单用,偶尔与“再三”连用组成“再三再四”形式,表示连续多次,用于动词前,也作状语,其语义语法功能与“再三”相近。“再四”一词,许多辞书未收录,散见于近代汉语文献中,《汉语大词典》释义为“连续多次”[1]516,语义与“再三”相同。

方一新先生曾指出:“再四”就是再三的意思,如何从“再四”转到“再三”,值得研究[2]396。方先生的观点很明了,“再三”和“再四”语义相同,“再三”来源于“再四”,它们存在着历史衍生关系。二者是怎样产生的,它们的语义语法功能是否相同?它们之间是否具有一种衍生关系?本文通过对“再三”和“再四”的演变过程的描述、语法功能比较以及发展的不平衡性的考察,以期理清二者的关系,试做一番粗浅的探究。

一、“再三”和“再四”的形成

(一)“再三”的衍生过程

“Givón 曾经提出了一个著名的观点:今天的词法曾是昨天的句法。汉语词汇的发展情况证明了这一点:汉语的双音词很多由短语凝固而来的。从短语粘合成双音词是双音词产生的一个最主要的方式。”[3]49现代汉语双音节副词“再三”也是由数词“再”和“三”组成的短语经过历时演变固化而来的,它的演变过程,既是词汇化的过程又是语法化的过程。

1.数词“再”和“三”的连用

根据我们对先秦诸子著作、《左传》等主要文献统计分析,发现了数词“再”和“三”连用的例子有6例:《易经》1 例,《仪礼》1 例,《左传》2 例,《吕氏春秋》1 例,《韩非子》1 例,现列述如下:

(1)初筮告,再三渎,渎则不告。(《易·蒙》)

(2)宾入门,皇;升堂,让;将授,志趋;授如争承,下如送;君还而后退。下阶,发气,怡焉,再三举足,又趋。(《仪礼》)

(3)孟氏之御驺丰点,好羯也,曰:“从余言必为孟孙。”再三云,羯从之。(《左传·襄公二十三年》)

(4)昭伯问家故,尽对。及内子与母弟叔孙,则不对。再三问,不对。(《左传·昭公二十五年》)

(5)魏武侯谋事而当,攘臂疾言于庭曰:“大夫之虑莫如寡人矣!”立有闲,再三言。(《吕氏春秋·恃君览》)

(6)李悝警其两和曰:“谨警敌人,旦暮且至击汝。”如是者再三而敌不至,两和懈怠,不信李悝,居数月,秦人来袭之,至,几夺其军,此不信患也。(《韩非子·外诸说左上》)

《汉语大词典》也举到了例(1),释义为:第一次,第二次[1]516。唐孔颖达对此句的注疏:“师若迟疑不定,或再或三,是亵渎,渎则不告。”[4]20基于此,例(1)中的“再”和“三”应分别是单音的数词,表示数量,只是在语言线性序列上紧邻而已,其余6 例亦如此。上述6 例表明,在上古汉语中,“再三”连用在句中整体功能是具有谓词性的,主要作状语,如例(1)—例(5),也可作谓语,如例(6)。

在前5 例中,“再三”用于动词前,作状语,符合副词的语法特征,为什么不能把“再三”分析为副词?原因如下:

第一,语义上,“再三”整体意思是“二次和三次”,还是单音数词“再”和“三”语义的加合,语义没有专指化,如例(1)“再三渎”中的“再三”表示渎的数量,即“渎二次和渎三次”的意思。

第二,音节上来看,上古汉语中,词是以单音节为主的,双音节的名词、动词和形容词较多,双音节并列式的合成副词在上古汉语中还不多见,徐朝华[5]316、冯胜利[6]21等早已论及。

第三,功能上,上古汉语中,数词可以直接位于动词前作状语,也可作谓语。与现代汉语副词“再三”同形的短语“再三”,仅凭句法功能作出判断,还不可靠。

第四,上古汉语中,单音的数词“再”和“三”,并举使用的情况还比较普遍,单独直接作状语和谓语的频率还很高,如:

(7)我惟时其教告之,我惟时其战耍囚之,至于再,至于三。(《尚书》)

(8)一战不克,请再。再不克,请三。三不克,请四。四不克,请五。五不克,举国而授。(《谷梁传·成公二年》)

(9)国索鬼神而祭祀,则以礼属民而饮酒于序,以正齿位:一命齿于乡里,再命齿于父族,三命而不齿。(《周礼》)

(10)请战,一战不胜请再,再战不胜请三,三战不胜则齐国尽子之有也,何必以萧同侄子为质?(《公羊传·成公二年》)

两汉时期,连用的“再三”除了可以继续做状语和谓语,还出现了作补语和宾语的情况,如:

(11)陈女乐文马于鲁城南高门外,季桓子微服往观再三,将受,乃语鲁君为周道游,往观终日,怠于政事。(《史记·孔子世家》)(补语)

(12)子之与我至燕,再三欲去我易水之上,方是时,我困,故望子深,是以后子。(《史记·孔子世家》)(状语)

(13)有一人在其中,一谓张之,一谓歙之,再三呼而不应,必以丑声随其后。(《淮南子》第十四卷)(状语)

(14)田婴不听,遂内魏王,而与之并朝齐侯再三。(《战国策》卷二十三)(补语或谓语)

(15)为相六岁,鸿嘉元年,以老病乞骸骨,上加优再三,乃听许。(《汉书》卷八十一)(补语或谓语)

(16)管、蔡篡畔,周公告教之,至于再三。其所以告教之者,岂云当篡畔哉?(《论衡》卷十四)(宾语)

(17)初则以实而告,至于再三,为其烦渎,乃不告也。(《汉书》卷三十)(宾语)

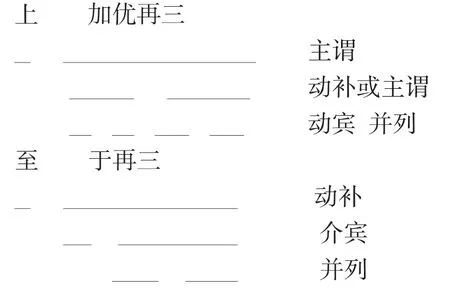

例(15)“上加优再三”的“再三”是在该句法格式中作谓语或补语,例(16)(17)“至于再三”的“再三”是在其句法格式中作宾语(因为此时期的“至于”还属于单音词连用,“至”和“于”分别为动词和介词),两例的句法结构应分别分析为:

在例(15)中,“再三”并列连用,具有陈述性,整体功能体现为谓词性,可以理解为动宾短语“加优”的补语,或理解为:动宾短语“加优”作主语,“再三”作谓语。在例(16)(17)中,“再三”并列连用,指称化了,整体功能具有了体词性,充当介词“于”的宾语。

2.数词连用的短语“再三”凝固成副词

六朝时期,“再三”尽管还保留着连用的短语形式,但也出现了它的短语和词汇形式非常模糊的过渡情况,甚至“再三”已经开始用作副词了,如:

(18)一弹再三叹,慷慨有余哀。(《古诗十九首》)

(19)且夫思有利钝,时有通塞,沐则心覆,且或反常;神之方昏,再三愈黩。(《文心雕龙·养气第四十二》)

(20)公祖辞让再三,尔乃听之,曰:“府君当有怪,白光如门明者。……”(《搜神记》卷三)

(21)后治疮方差,而引镜自照,见吉在镜中,顾而弗见。如是再三。(《搜神记》卷一)

(22)易怪之,乃为探出之,有三子。生毕,牝虎负易还,再三送野肉于门内。(《搜神记》卷一)

(23)夜时,有正黑者四五尺,稍高,走至柱屋,因覆伯夷伯夷持被掩之,足跣脱,几失,再三以剑带击魅脚,呼下火照上。(《搜神记》卷十八)

(24)其吐火,先有药在器中,取火一片,与黍(食唐)合之,再三吹呼,已而张口,火满口中,因就爇取以炊,则火也。(《搜神记》卷二)

并存原则是语法化的规律之一,一种语法功能可以同时有几种语法形式来表示,一种新形式出现后,旧形式并不立即消失,新旧形式并存[7]17。上述例(18)(19)(22)(23)(24),“再三”都是状语,功能一样,语法单位的形式模糊,因为“再三”可以作为短语或词,都可充当状语,语义自然也不十分明确,这也是完全符合语法化并存原则的。我们认为这些句中的“再三”(如例24)已经可以理解为副词了,因为:第一,语义上,联系语用环境可知,“再”和“三”的语义发生了凝合可以作为一个整体加以理解,意思为“连续多次”,是个不确定的量,表示动作的反复进行;第二,句法位置上,“一个词,或一个词组,或某种语言成分,如果经常处于句法结构中的谓词的前面,它就极有可能发展成为一个副词,而且,必须是能够且经常处于谓词的前面这种句法位置,才有演变为副词的可能。”[8]193从先秦至六朝,经常处于状语的位置的短语“再三”,主要修饰谓词性成分,这是衍生为副词的决定性的条件,此时其内部关系已变得模糊,经过重新分析,“再三”也由短语降格为词;第三,到了六朝时期,双音节词已占主导地位,双音节副词也不少,双音化大趋势加速了短语“再三”的词汇化进程;第四,在六朝,动量词已经产生,表示动量一般用动量短语,数词直接充当作状语表动量功能相对消弱,表示反复多次频率的语义相对增强了。

3.副词“再三”语义进一步泛化

到了隋唐以后,“再三”使用迅速发展,应用范围扩展,可以出现在新的句法环境中,不仅可以修饰动词,而且还可以修饰形容词,如:

(25)封郎曰:“平仲来日当有蔬馔奉邀,然非仆本居,赘于琅琊耳。”再三殷勤而别。(《玄怪录》卷三)

(26)太子吟咏已了,更乃愁忧,嗟叹我辈凡夫,如何克得此事。闷心数四,忧苦再三,即便还宫,都无喜色。(唐代《敦煌变文集新书》卷三)

(27)妾懊恼再三,遂乃焚香祷祝灵山[世]尊。(唐代《敦煌变文集新书》卷三)

(28)认绣履频移,洞房杳杳。强语笑。逞如簧、再三轻巧。(宋代柳永《隔帘听》)

(29)饮酒之间,又提起今日试艺,大家赞不绝口。展爷再三谦逊,毫无自满之意,大家更为佩服。(清代《三侠五义》第二十二回)

分析例(25)至例(29)中的“再三”,“再三”一词在句中主要作状语和补语,意思是“极其、很”,修饰形容词,表示一种情状的程度。这是“再三”虚化为副词后语义进一步泛化的结果。吴福祥指出:“语义泛化的直接结果是导致一个特定的语言成分得以进入它以前不能进入的句法环境,从而扩大这个语言成分的语境类型和语境范围。”[9]248副词“再三”的“连续多次”表示动作的量,与修饰形容词的“再三”表程度的量,有极大的相似性,是它进一步虚化的语义基础。长期处于状语的句法位置,被修饰的成分的范围逐步扩大,除了动词,也包括了形容词,所以,它自身也获得了程度副词的身份与地位。

综上所述,副词“再三”在六朝产生,唐宋以后发展,语义进一步虚化,一直沿用至今,并成为现代汉语中常用的副词,它表示“连续多次”的意义比较常用,而“极其、很”程度用法并不多见,就目前来看,许多辞书未收该词义,但随着虚化的推进,也不能排斥这种用法扩展的可能性。

4.关于副词“再三”作补语的思考

关于副词“再三”等作补语的问题,杨荣祥提出了自己的看法:近代汉语中,也有一些词,通常被看作是副词作状语,如“甚、煞、极、非常、再三、恰好等,其实,在句法结构中,它们中有些根本就不应该分析为补语,也不是副词[8]292。陈全静持完全不同的观点:现代汉语中作状语和补语的副词“再三”词汇化路径不同,前者大约产生于魏晋,来源于作状语的并列短语“再三”,后者大约产生于南北朝,是由古代作谓语的“再三”虚化为补语进而词汇化而来的[10]357-363。

根据对掌握语料的分析,比较两种观点,我们认为杨先生的看法还是比较合理的,陈的观点有几处值得讨论。第一,“现代汉语中作补语的“再三”是由古代作谓语的“再三”虚化为补语进而词汇化而来的。”有一个逻辑错误,短语“再三”作补语,整体还是谓词性,与谓语之间不存在虚化关系。第二,“再三”处在谓语的位置上,谓语不是实词或短语虚化为副词的典型句法位置。第三,假如陈的观点正确的话,作补语的短语“再三”到副词“再三”,还没有足够的例证,没有高频使用,这种词汇语法化是难以实现的。第四,汉代出现的“V+O+再三”,“再三”可分析为“补语”,看作“谓语”也未尝不可。第五,作状语的副词“再三”与作补语的副词“再三”不能构成类推关系。

鉴于此,本文认可杨荣祥的观点,只是他的认识是建立在他所构建的近代汉语副词系统基础之上的,至于副词“再三”作补语的问题还是值得讨论的。

(二)“再四”的形成过程

副词“再三”是数词短语词汇化的结果,“再四”的形成是不是也符合词汇化的一般规律?实际上,“再四”比“再三”晚出,大约形成于唐宋时期,元明清有所发展,只是没有保留下来,很多辞书也未收录,但它在近代汉语中却起了一定的作用,也是不可忽视的一员。

我们对每个时期的有代表性的语料调查,隋唐之前几乎没有,大约最早见于唐宋时代,如:

(30)田请叔弁继之,叔弁素不知书,固辞,往复再四。(唐五代《河东记》)

(31)予髫年于芸窗之下披阅图史,每值横渠先生撰著,初读一过,取目爽心豁,及再四吟咏,不觉意旷神怡,徘徊击节,……但以不获先生全集之为歉耳。(宋代《张载集》)

(32)正是平昔行履处。恐有信不及者。不免再四提撕举觉拖泥带水。(宋代《大慧普觉禅师法语》卷第十九)

(33)推了再四,朱恺起身往他袖中一塞,陈有容也便笑纳。(明代《醒世言》二十三回)

(34)而清最重盟誓,坚持不可,强之再四,不听。(明代《烈皇小识》卷二)

(35)时缺祭酒,翰林徐有贞向意补之,以门生杨宜为少保内姻,托为之请,至于再四,少保曲意从之,团中使言于上。(明代《謇斋琐缀录》卷三)

(36)西门庆再四谦逊,让:“爷爷先行。”自家屈着背,轻轻跨入槛内。(明代《金瓶梅》第五十五回)

(37)宝玉听了,那里肯依,复央之再四。(清代《红楼梦》第五回)

“再四”在唐宋产生以后,在元明清时期,其句法位置和语法功能与“再三”几乎完全一致:主要作状语,如例(31)(32),或作谓语,如例(30),或作补语,如例(33),其中例(33)(34)可看作谓语或补语,例(35)作宾语。由此我们可以推测,“再四”的形成过程,与“再三”可能不同,它没有经历由数词短语到词的词汇化阶段,很可能受到“再三”的影响,各种因素综合起来,促使了“再四”的产生。

“再四”的出现至少与以下因素有关:第一,“再三”和“一再”等同义副词都经历了几乎相同的演化路径,历时较长,最终产生的时间基本相同。而“再四”在唐宋之前的常见语料中还找不到例证,但不排除我们使用的语料的局限性。至少说明“再四”唐宋以前并不常用,没有高频的使用,就缺乏发生语法化和词汇化的可能性。从近代汉语共时平面来看,语法结构和功能基本相同的两个同义副词之间必然相互影响,从历时角度看,“再三”产生早,也会对“再四”的形成有一定的影响。第二,“再四”必然也会受到双音化大趋势的影响,冯胜利指出:“固化韵律词”在古汉语构词系统中,是介于自由短语和词汇之间的一种范畴,它是韵律词的一种,是词汇化的对象,是复合词的历史来源。韵律机制是其产生的不可忽略的重要因素[6]51。第三,方一新认为:“中古近代汉语产生了大量的新词,这些新词多数是复音词,它们的构词方式,与前代相比,也有了较大的不同。总体表现为:语音构词的比重下降,而语法构词比重上升;与此同时,通过截取、借代等修辞方式产生的新词数量也在上升,占据了相当的比例。”[2]657并列式语法构词方式是当时比较能产新词的手段,“再四”就是两个数词并列构成的,很符合当时的语法构词方式,“再三”也是并列式的副词已经产生,通过类推可知,使“再四”不经过词汇化的过程而直接较快地出现。第四,为什么“一再、再再、再三、再四”这些副词在近代汉语中产生了?而其他的类似的副词像“再五”等并没有大量产生?除了语言系统本身限制以外,这涉及中国的文化因素的影响。从中国古代数字文化习俗来看,在古汉语中,“三”泛指多的意思,“一、二、三、四”等数字,反映了古人对客观世界的抽象的认知观念,比如对“四”的理解,《说文》:囗,四方也。八,别也。囗中八,象四分之形。又《玉篇》:阴数次三也。《正韵》:倍二为四。《易·系辞》:天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十,五位相得而各有合。两仪生四象,四象生八卦。所以,“四”像“三”一样泛指多的意思。再如“遮三瞒四、推三阻四、连三接四、三老四少、三妻四妾、三朋四友、三病四痛、三翻四复”等成语,都包含了“多、反复”等语义特征,“三”和“四”总是并举出现,意思一样,表示“多”,有“再三”,就可能有“再四、再三再四”等存在,汉字是表意文字,字体本身反映了中国的传统的文化观念,“再四”的产生与此也是密切相关的。

二、“再三”和“再四”在近代汉语中语义语法功能比较

我们在分析“再三”和“再四”形成过程时,可以看出二者具有很多相似的语义语法特征。但由于历史来源不同,它们在近代汉语这一共时平面的表现也有或多或少的细微差别,为了准确理解区别它们,下面我们再看看二者在其他方面的表现。

(一)语义的不同

“再三”主要作副词用,或表示动作反复,或表示性状的程度,但有时在一些语境中,意义还比较实在,意思是“犹豫不决”[11]425,“再四”这种意义更少见,如:

(38)卿须急去,更莫再三。(唐代《伍子胥变文》)

(39)有疑即问,何须再三。(唐代《坛经·决疑品第三》)

(二)“再三”和“再四”的并用

“再三”和“再四”并用组成四字格式“再三再四”,表示语义的叠加。尽管有的词典解释为“再三再四”就是“再三”或“再四”,仔细区别,还是不同的,如:

(40)如此数次相推,张客见林上舍再三再四不受,感戴洪恩不已,拜谢而去,将珠子一半于市货卖。(明代《水浒传》)

(41)做娘的再三再四劝了一个时辰。(明代《警世通言》)

例(40)中与“再三再四”共现成分有“数次”,例(41)中与“再三再四”共现成分有“一个时辰”,都表明它的语义加深了,强调了动作的反复持续性。

(三)“再三”和“再四”与其它副词的连用

杨荣祥对近代汉语副词连用顺序进行了总结:“近代汉语中副词连用的线性顺序大致是:语气副词→类同副词→累加副词→总括副词→时间副词→(统计副词)→限定副词→否定副词→程度副词→(频率副词)→情状方式副词。“→”表示先于,加括号的次类表示这一次类很少和别的副词连用。”[8]230他也没有具体描写频率副词与其他副词连用情况,在近代汉语中,“再三”和“再四”还是可以与个别副词连用的,也不稀少,有两个或三个,甚至出现了四个连用的情况,现在我们以“再三”和“再四”为例描写一下频率副词与其他类副词的连用情况。

1.语气副词+再三

(42)胡作《读史管见》,但遇母子间事,必再三辨论。(明代《万历野获编》卷九)

(43)相大妗子果然再三撺掇,与素姐扎括衣裳,收拾行李,雇了四名夫,买了两人小轿,做了油布重围,拨了一个家人倪奇同着再冬护送,择日起身。(清代《醒世姻缘传》)

(44)春大人还再三的替你请安,求你把个什么厘局给他。(清代《官场现形记》第三十二回)

(45)那头目还再三的尽让,倒是为头的强人说:“这话使不得。……”(清代《儿女英雄传》第十一回)

例句中的“必、果然、还”属于语气副词,它们的辖域比较大,一般位于频率副词“再三”之前,表达对后面谓词结构所表达的内容的主观态度和情感。

2.类同副词+再三

(46)关、张二公亦再三相劝。(明代《三国演义》第十二回)

(47)玉林也再三替他讨情,兰保终是不肯,犹罚了蕙芳一杯,方才开交。(清代《品花宝鉴》第十四回)

3.累加副词+再三

(48)及至我要请他母女到家养赡,他又再三推辞。(清代《儿女英雄传》第十六回)

累加副词与“再三”连用,“又”表示动作行为的累加,“再三”表示动作行为的反复,二者连用增加了语义强度。

4.再三+总括副词

(49)再三都揣摩不着。(明代《醒世姻缘传》)

“再三”与总括副词连用不多见,例子中“再三”与总括副词连用,与一般规律不符,可能与使用者有一定的关系。

5.时间副词+再三

(50)县主凡了脸,便叫:“武松!你这厮昨日诬告平人,我已再三宽你,如何不遵法度,今又平日打死人?”(明代《金瓶梅》第十回)

(51)送客走后,连忙进书房来,问起原由,才再三的与先生陪礼,又把儿子着实责了一顿,说:“还求先生以不屑教诲教诲之。”(清代《儿女英雄传》第十八回)

6.限定副词+再三或再三+限定副词

(52)莲生终不愿自己送去,又说不出为什么,只再三求告翠凤。(清代《海上花列传》第九回)

(53)希侨再三只是让,绍闻道:“心里跳个不住,怎么行得?”(清代《歧路灯》第十六回)

“限定副词”和“再三”连用,可以互为先后,表示的语义基本一样。

7.否定副词+再三或再三+否定副词

(54)周嫂儿道:“俺两个可是没再三的问他?(清代《醒世姻缘传》)

(55)头里他再三不来,被学生因称道四泉盛德,与老先生那边相熟,他才来了。(明代《金瓶梅》第四十九回)

(56)我再三不曾与他说及,他缠得没奈何,不得脱手,遂将主人公的事情,一一说与他知。(明代《西游记》第十八回)

“没、不”两个否定副词与“再三”连用,它们分工明确,一般“没”位于“再三”之前,而“不”位居其后,二者不能互相替换,因为受到“没”和“不”各自的语法功能以及句义的制约。

8.情状副词+再三

(57)“我兄弟念你老兄是个苦恼子,特地再三替你同随某人商量,把节礼分给你一半,你俩也就不用再闹了。”(清代《官场现形记》第四十五回)

(58)只得再三与先生赔礼,将那借穿的一栊衣裳赔了先生。(清代《醒世姻缘传》)

(59)狄希陈怕他到家再象相旺似的,挑唆素姐出马,这事就要被他搅乱的稀烂,只得再三的留他。(清代《醒世姻缘传》)

情状副词表示动作行为进行时的情景状态,或进行后的结果状态,或进行的方式、形式、手段等,意义相对较实在,按照认知规律,应该紧靠动词,上述例句却相反,可能与“再三”在这里还保留了一些原有的语义特征等有关。

9.再三与多项副词连用

“再三”可以与三项或四项副词连用,连用时也基本符合副词连用线性顺序原则,如:

(60)晁大舍道:“我适才已是再三分付详细了。你二人好生与我送去,不可误事。”(清代《醒世姻缘传》)

(61)木舜华又欲谦让,吴瑞生便道:“你大姐姐论的极是,你也就不必再三谦让了。”(清代《梦中缘》)

例(60)中“适才、已是、再三”的三项连用,例(61)中“也、就、不必、再三”的四项连用。

10.“再四”与其他副词连用

(62)刘太监再四不肯,道:“咱忝是房主,还该两位老先生,是远客。”(明代《金瓶梅》第五十三回)(再四+否定副词)

(63)杨妈只道是错了,再四不收。(明代《初刻拍案惊奇》)(再四+否定副词)

(64)蒲速碗再四不从。海陵凌逼不已,相持相拒。(明代《醒世恒言》)(再四+否定副词)

(65)不免再四提撕举觉拖泥带水。盖曾为浪子偏怜客尔。(《大慧普觉禅师法语》卷第十九)(时间副词+再四)

“再四”与其他副词连用的现象不多,只是与否定、时间副词等连用,并且是两项连用,没有发现与多项副词连用的例子,远远没有“再三”连用的情况复杂,“再三”几乎能与所有的副词小类连用,充分说明了“再三”语法功能灵活,使用范围比较广。

(四)“再三”和“再四”与几种特殊句式

1.“再三”和“再四”与近代汉语处置句和被动句

(66)舒而题诗曰:“久赋恩情欲托身,已将心事再三陈”。(唐五代《北里志》)

(67)临走的头一天,瞿耐庵又到夏口厅马老爷那里再三把新娶的爱妾相托。(清代《官场现形记》第四十回)

(68)桂富五初时不肯说,被再三盘诘,只得吐实道:“某祖遗有屋一所……”(明代《警世通言》)

(69)被我再四严问,他道:“只要你替我访这戒指的对儿,我自有话说。”(明代《二刻拍案惊奇》)

(70)公子再四被逼不过,只得含泪而言道:“仆天涯穷困,蒙恩卿不弃……”(明代《警世通言》)

“再三”和“再四”都可以出现在处置句和被动句中,作副词充当状语,可以自由位于标记词的前后,几乎没有限制,语义基本保持不变。而现代汉语中这两种句式对副词的位置却有很大的制约作用。

2.“再三”和“再四”与兼语句

(71)他再三教我稍了上覆来,他到明日过来与你磕头,还要替你做鞋。昨日使丫头替了吴家的样子去了。(明代《金瓶梅》第十三回)

(72)乃令李善长再三求免,上谓曰:“既犯号令,安可求生?若必全生,令尔率三军下京口,庐舍不焚,民无酷掠,方免斯罪。”(明代《皇明本纪》)

(73)这小厮吃打不过,说道:“小官人每日不知在何处顽耍,果然不到学中,再三教我瞒着太公。(明代《醒世恒言》)

(74)花子虚再三使人来说,西门庆只推没银子,不肯上帐。(明代《金瓶梅》第十四回)

“再三”也可以在兼语句中运用,至于位于句子的大谓语还是小谓语的前面,取决于语义表达的需要,而“再四”却不常见。

(五)“再三”和“再四”与近代汉语的“时体”

(75)刘老再三谢别了老僧。(明代《二刻拍案惊奇》)

(76)县主凡了脸,便叫:“武松!你这厮昨日诬告平人,我已再三宽你,如何不遵法度,今又平日打死人?”(明代《金瓶梅》第十回)

(77)推了再四,朱恺起身往他袖中一塞,陈有容也便笑纳。(明代《醒世恒言》)

“再三”和“再四”表示动作的反复或持续,一般用于未然体,但也可用于已然体,并且可以与完成体标记“了”共现,这一点与现代汉语有很大的不同。

(六)“再三”“再四”“再三再四”与“的”

《现代汉语八百词》:“副词修饰动词、形容词一般不用“地”,只有在少数几个双音节后面可用可不用。四字格或其他词语修饰动词、形容词,“地”字都可用可不用。”[12]137在近代汉语中,作为双音节副词“再三”和“再四”修饰谓词也是可用可不用“的”,“再三再四”亦是如此,可以看出近代汉语与现代汉语的历史联系,语法发展的继承性与相对稳定性。

三、“再三”和“再四”在近代汉语中发展的不平衡性

“再四”比“再三”形成较晚,二者语义基本相同,“再四”作为一个新词为什么没有取代“再三”沿用下来?反而,在发展过程中,二者表现出极大的不平衡性,“再三”优于“再四”,并逐渐地把“再四”排挤出汉语词汇系统之外。

(一)“再三”和“再四”发展不平衡性的表现

从唐代到明清时期的文献中,选取有代表性文献作为基本语料进行定量分析,比较二者的使用情况。

表1 “再三”和“再四”使用情况比较

表2 “再三”和“再四”在四大名著中的使用情况对比表

表1 统计显示,从唐代到明清时期历史纵向来看,“再三”和“再四”都有所发展,但二者在每个时期的使用频率都有很大的悬殊性,使用频率前者是后者的几倍,十几倍甚至几十倍不等,呈现出发展的不平衡性。表2 中,我们选取了明代共时平面的四大名著,二者发展也极其不均衡,“再三”的使用频率是“再四”的十几倍。尽管我们选取的代表性文献,范围较窄,内容相对单一,“再三”和“再四”在各种文献中的分布还有差异性,但也基本上反映出了二者发展的大致的趋向和规律。

(二)“再三”和“再四”发展不平衡性的原因

探讨“再三”和“再四”发展不平衡性的原因,要从语言的内部和外部两方面来考虑。

首先,“再三”的形成经历了相当长的时期。在书面语和口语性较强的文献中比较常见,已被使用者熟悉接受。语言使用者的惰性,语言系统稳定性,致使它在形成后的每个时代,应用范围都很广,使用频率都很高,使它充满了活力,从而奠定了它在汉语副词系统中的地位。尽管“再四”是个新词,对语言使用者来说相对陌生,导致它没有高频使用,使用范围受限,其作用就无法凸显。

其次,在近代汉语副词系统内,表示“反复”或“重复”的副词就有许多,比如杨荣祥就列举了30余个。这些副词有些微的区别,并且还有了具体的分工,比如“一再”和“再三”就有一定的差别,“再三”“再四”还有“再三再四”,语义几乎相同,这样会给语言使用者带来不必要的麻烦。语言经济原则,促使语言系统优化,语言系统会做出调整。“再四”的使用就会受到压制,频率降低,在竞争中就会被淘汰,被挤出词汇系统。

四、结 语

语法化通常指语言中意义实在的词转化为无实在意义、表语法功能的成分这种过程或现象。副词“再三”的演变过程就是语法化的过程,同时副词“再三”又是由非词单位变来的,所以副词“再三”的演变过程也是词汇化的过程。但在近代汉语中的副词“再四”形成却是一个例外,它的形成过程是一个非语法化非词汇化的过程,这并没有违背语言的规律性,也说明了副词的平行发展并不具有普遍性。任何新的语言形式的产生都是语言自身发展的结果,它从另一方面体现了汉语双音副词来源是多渠道的,不是单一的。

副词“再四”形成后,尽管语义与“再三”基本相同,但它们语法功能等方面还是有所不同的,这是副词系统容纳它的前提,也是它遭到排挤淘汰的重要原因。语言作为一个系统,内部各要素是相互影响的,当副词“再四”形成后,造成了副词表示动作“反复”义的词增加,引起了近代汉语副词系统的局部变化,子系统内的成员就会互相竞争,系统就会作出自我优化调整,从而维持了语法系统的平衡性与稳定性。