不同手术方式治疗重度老年性直肠脱垂的效果

李昂 周毕军 王志伟

(南阳医学高等专科学校 1第一附属医院肛肠科,河南 南阳 473000;2外科教研室;3南阳市中心医院普外科)

直肠脱垂(RP)是指直肠壁部分或全层向下移位,临床表现为下坠感、排便不尽的一种疾病〔1〕。RP发病率较低,在老年人群中常见,仅占肛肠疾病的0.4%~2.1%,但会引起溃疡、感染等一系列并发症,对患者生活质量造成严重影响〔2〕。排便时脱出的直肠部分超过8 cm,难以用手还纳或复位后易再次脱出,且伴有出血、黏膜糜烂、肛门失禁等现象的RP为重度RP〔3〕。治疗重度RP的术式较多,目前比较青睐采用腹腔镜微创手术治疗,能减轻手术创伤,减少患者痛苦。腹腔镜直肠后固定术、腹腔镜直肠腹侧固定术是RP治疗的两种微创手术方法,但关于两种微创手术疗效比较研究尚少,国内近期仅一篇报道显示腹腔镜直肠腹侧固定术在改善中盆脱出、术后便秘方面具有优势,但该研究纳入例数较少〔4〕。本研究拟分析腹腔镜直肠后固定术与腹腔镜直肠腹侧固定术治疗重度老年性RP的效果。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2017年11月至2018年11月南阳医学高等专科学校第一附属医院收治的RP患者临床资料进行回顾性分析。纳入标准:(1)年龄≥65岁;(2)符合Ⅲ°RP诊断标准〔5〕;(3)临床资料和随访资料完整。排除标准:(1)合并肿瘤病变者;(2)合并结肠炎或直肠炎者;(3)复发性RP者;(4)具有肛周手术史者;(5)合并精神异常者。入组患者200例,根据手术治疗方式不同分为腹侧固定组与后固定组。腹侧固定组76例,其中男16例,女60例,年龄65~78岁,平均(71.15±3.28)岁,病程3~17年,平均(9.12±3.27)年,合并便秘37例,合并中盆脱出25例,脱出长度9~18 cm,平均(13.14±2.25)cm。后固定组124例,其中男25例,女99例,年龄65~80岁,平均(71.82±3.34)岁,病程4~18年,平均(9.86±3.43)年,合并便秘60例,合并中盆脱出37例,脱出长度8~19 cm,平均(13.19±2.51)cm。两组一般资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2治疗方法 两组全身麻醉满意后,取截石位(头低足高),建立CO2气腹(气腹压为10~12 mmHg)。观察孔位于脐部,主操作孔位于右髂窝处,2个辅操作孔分贝位于左中上腹、右中上腹。

腹侧固定组采用腹腔镜直肠腹侧固定法治疗,以右侧骶骨岬为起点,沿直肠系膜右侧向前下方进行分离,终点为Douglas凹陷最深处,将腹膜切开,在盆底建立1个袋穴,宽约4 cm,于直肠腹侧放置生物补片,生物补片大小为3 cm×20 cm,尽可能远离直肠腹侧,然后采用间断缝合法将补片缝合于直肠前壁下端和阴道后壁下端,并向上拉直,缝合固定(在骶骨岬前筋膜水平)。多余补片剪除后,关闭盆底腹膜。

后固组采用腹腔镜直肠后固定法治疗,直肠、乙状结肠下段进行游离,前、后方分别游离至直肠子宫凹、肛提肌水平,游离过程中注意避开盆腔自主神经。将游离的直肠向上提起,缝合固定骶岬骨膜与直肠系膜。将盆底多余的腹膜修剪干净,重建盆底。

1.3观察指标 ①围术期指标:比较两组手术时间、术中出血量、排气时间及住院时间;②术后疼痛程度:于术后6、24、48 h采用视觉模拟评分法(VAS)评价患者疼痛程度,0分为无痛;1~3分为轻度疼痛,睡眠正常;4~6分为中度疼痛,睡眠受影响;7~10分为重度疼痛,睡眠受到严重影响;③统计两组术后新发便秘和中盆脱出改善情况,计算术后新发便秘发生率、中盆脱出改善率;④随访:患者均进行为期24个月的随访,方式为门诊、电话随访,了解患者复发情况,于术后6、12、24个月采用Wexner便秘评分系统评价患者便秘程度,总分0~30分,分数越高提示便秘越严重;采用胃肠生活质量评分系统评价患者生活质量,总分0~144分,分数越高提示生活质量越高。

1.4数据分析 采用SPSS20.0软件进行t检验、χ2检验。

2 结 果

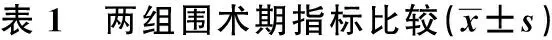

2.1两组围术期指标比较 两组术中出血量、排气时间、住院时间差异无统计学意义(P>0.05),腹侧固定组手术时间长于后固定组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

组别n手术时间(min)术中出血量(ml)排气时间(d)住院时间(d)腹侧固定组76113.29±18.3821.76±5.711.77±0.236.35±2.08后固定组124106.83±20.9420.58±5.981.74±0.206.24±2.15t/P值2.216/0.0281.378/0.1700.972/0.3320.356/0.723

2.2两组术后疼痛程度比较 两组术后6、24、48 h VAS评分差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组术后VAS评分比较分)

2.3两组术后便秘、中盆脱出情况比较 腹侧固定组术后新发便秘发生率〔7例(9.21%)〕低于后固定组〔28例(22.58%)〕,中盆脱出改善率高于后固定组〔8例(21.62%)〕,差异有统计学意义(χ2=5.834、15.551,P=0.016、<0.001)。

2.4两组随访情况比较 腹侧固定组复发6例,后固定组随访期间复发8例,两组复发率比较差异无统计学意义(P>0.05)。术后6、12个月,腹侧固定组Wexner便秘评分低于后固定组,胃肠生活质量评分高于后固定组,差异有统计学意义(P<0.05,P<0.001),见表3。

组别nWexner便秘评分术后6个月术后12个月术后24个月胃肠生活质量评分术后6个月术后12个月术后24个月腹侧固定组762.08±0.671.46±0.511.42±0.4598.27±15.38106.73±13.28107.74±12.19后固定组1242.56±0.821.74±0.631.51±0.5390.17±18.83101.67±15.85105.36±14.63t值4.2983.2711.2333.1592.3271.188P值<0.0010.0010.2190.0020.0210.236

3 讨 论

RP常见于女性及老年人,一般与乙状结肠冗长、肛门括约肌呈洞状、肛提肌松弛、Douglas窝过深、直肠骶骨附着松弛等解剖结构异常并存有关。大多数RP患者肛肠功能紊乱,合并肛门失禁、便秘等症状〔6~8〕。药物治疗只能暂时减轻RP症状,手术是根治RP最有效的治疗方法。RP手术治疗方法百种以上,但目前为止尚无公认最有效的治疗方法。经肛手术具有创伤小、出血少、恢复快等优势,但盆底解剖结构异常无法纠正,主要在轻度RP患者或身体素质较差的老年RP患者中应用〔9〕。经腹手术相对于经肛手术创伤较大、操作较复杂、术后并发症较多,但术后复发率较低,主要在身体状态较好、中重度RP患者中应用〔10〕。

随着腹腔镜技术的迅速发展,RP治疗方法选择也更加广泛。腹腔镜手术相对于开腹手术,能更大程度减少机体损伤,减轻患者痛苦,促进患者身体康复,但腹腔镜手术对操作者要求较高〔11〕。如何选择一种疗效好、并发症少的RP腹腔镜治疗方法是当前研究重点。

滑动疝理论和直肠套叠理论是目前公认的RP可能发生机制,Douglas陷窝过低等解剖结构异常是RP的主要病理改变〔12〕。有研究针对RP患儿采用腹腔镜下直肠固定术治疗,结果发现该术式能消除多个解剖异常,从而发挥治疗效果,且安全性高〔13〕。牛丽云等〔4〕研究显示,腹腔镜直肠腹侧固定术并发症少、复发率低。但该研究纳入病例数较少,结果可能存在偏倚。本研究结果提示接受两种不同腹腔镜直肠固定术的患者术后恢复速度、术后疼痛程度相似,但直肠腹侧固定术中需要安装缝合生物补片,所以手术操作时间较长。

本研究结果还提示直肠腹侧固定术引起术后便秘新发情况较少,且能更有效改善中盆脱出,使患者术后短期内便秘症状程度较轻,胃肠生活质量较高。分析原因为直肠后固定术前方需打开盆底腹膜,破坏疝囊,后方需分离至盆底肌,游离直肠后,将直肠后壁缝合固定于骶骨岬前筋膜上,会一定程度改变直肠后方结构,引起便秘发生或使原本的便秘症状加重。而直肠腹侧固定术是将直肠前方游离,腹侧分离位置在Douglas陷凹最深处,可避免因游离直肠后方所致的输尿管损伤或盆腔神经损伤,所以直肠腹侧固定术后便秘发生率较低〔14〕。国外有研究比较这两种术式保留神经功能情况,结果发现与直肠后固定术相比,直肠腹侧固定术远端直肠传输功能明显较好〔15〕,可支持本研究结果。

综上,相对于腹腔镜直肠后固定术,腹腔镜直肠腹侧固定术治疗重度RP患者虽然手术时间较长,但术后新发便秘情况较少,并能在术后短期更有效改善患者便秘严重程度,提高患者胃肠生活质量,此外,腹腔镜直肠腹侧固定术还能有效改善中盆脱出,对于合并中盆脱出的女性患者而言,具有明显优势。