国际视域下教师幸福感的影响因素及其启示

陈殿兵 杨新晓

摘 要:通过分析、解读、整合OECD不同调研数据报告中有关教师幸福感的内涵、测评题目、测评框架和数据结果,可以看出,OECD教师幸福感的框架体系虽是以心理幸福感为基本哲学理论基础,以职业幸福感为核心维度进行建构的,但却过多地关注于教师的工具性。基于此,教师幸福感指标体系的建构应该更加关注教师作为“全人”的整体性幸福感,并采取全面的测评框架和多元化的测评方法来分析教师的压力,增强其整体幸福感,从而建构中国教师人文性、生命性的幸福生态教育体系,促进中国教师整体幸福感的提升。

关键词:教师幸福感;测评体系;“全人”性;和谐共生

中图分类号:G451.5 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2021)09-0059-06

一、问题的提出

追求幸福既是教育发展的重要动力源泉,也是现代教师教育发展与研究的关注点和应有之义。教师不仅是教育优质均衡发展的关键力量,而且是影响学生发展因素中最重要的学校因素,因为教师的幸福感不仅可以影响教学的有效性,进而影响学生的学习效果,还会影响学生的幸福感和学业水平的发展。作为教育的重要参与者、实践者与影响者,教師对于幸福的认知、获得及感知不仅制约着其自身职业生涯的有效建构,而且还关系到包括学生幸福在内的整个教育幸福生态系统的内在和谐共生与动态发展。

然而,功利化的教育理念与对教师价值工具化的片面理解使得教育现实跑出了“幸福轨道”,让包括教师在内的教育大众感受到了教育的不幸福。据国内外的研究显示,教师幸福感整体水平不高,教师感知幸福、获得幸福、形成良性的幸福循环系统的能力不强,教师幸福的整体形式不容乐观。因此,世界各国和国际机构都纷纷出台政策和文件从不同的层面来提升教师的幸福感。例如,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》,要求进一步营造全社会尊师重教的浓厚氛围,为教师安心、静心、舒心从教创造更加良好的环境,以增强教师的幸福感。在国际上,经合组织(OECD)作为全球教育治理最具代表性的机构之一,也从近几年来开始关注教师的福祉,并通过PISA、TALIS以及系列调研报告着手建构教师职业幸福感的指标体系和综合模型。

二、研究设计与数据来源

(一)样本数据

根据样本的可获得性和代表性原则,研究选取经合组织最新的国际教师测评(TALIS)、国际学生测评(PISA)中有关幸福感的测评问卷问题、调研数据,以及经合组织在教师福祉模型建构层面的数据为基础进行实证分析。经合组织测量教师教与学的状况以及专业发展的项目(TALIS),采取问卷调查的形式获得教师在专业发展、工作条件、学校环境等层面的基本信息,从而为全球教师发展提供了相对可靠、可比较的证据。其调研样本来自全球48个国家和地区的近1.5万所学校,总量超过了26万人次。而其聚焦于学生发展的国际测试PISA项目,同样采取问卷调查的方式对学生进入社会所需要的能力、技能和幸福感等层面进行测试。PISA2018年的调研样本涵盖全球79个国家与地区的60多万名学生。经合组织在国际教师和学生领域内开展的大规模调研活动,在为本研究提供数据资源的同时,也确保了研究样本的代表性。

(二)教师幸福感指标体系的变量分析

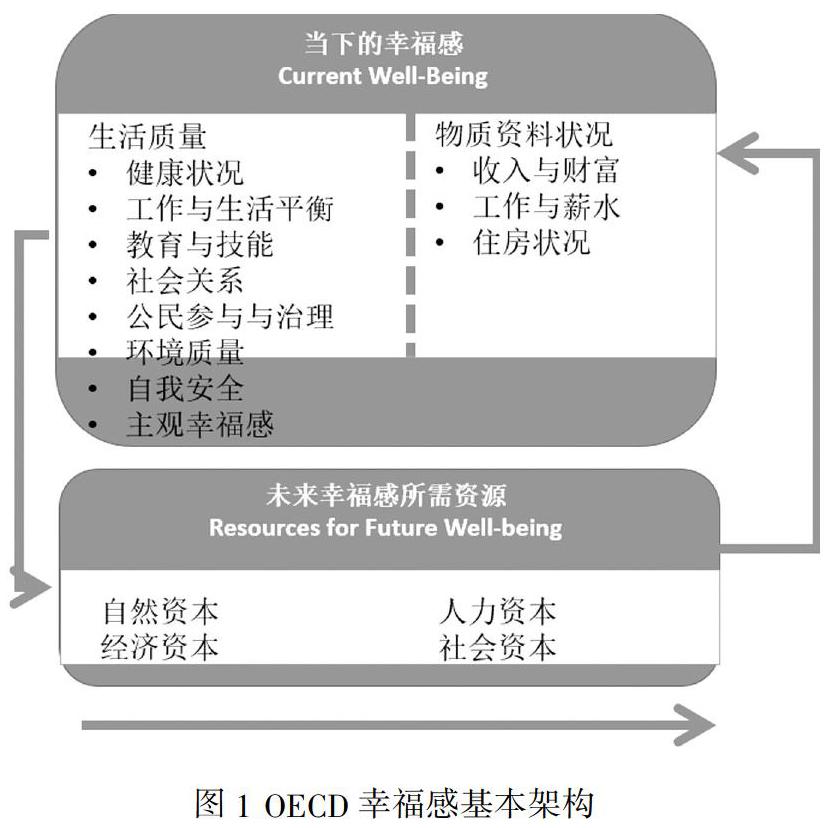

1.心理幸福感的哲学思维导向。从学术界来看,关于幸福的哲学理论可以分为享乐主义和幸福主义两个派别。这两大派别对于幸福感研究的不同取向衍生出了主观幸福感(Subjective Well-Being, 简称SWB)和心理幸福感(Psychological Well-Being, 简称PWS)两大心理学取向。前者以个体对于生活的满意度和快乐感为指标来监测人们对于情感和生活质量的整体感受;后者则认为幸福感不应仅仅局限于快乐的获得,还应表现为个体经过努力所展现出来的潜能的发展与实现。从经合组织PISA和TALIS的相关数据可以看出,教师幸福感指标体系的建构倾向于心理幸福感的哲学思维(见图1)。

同时,在PISA、TALIS以及OECD有关幸福系列调研数据收集和分析的过程中,包含自主性、环境掌控能力、自我成长、人际关系、生活目标、自我接纳等心理幸福感六大指标都被用来监测教师的职业幸福感。例如,在PISA和TALIS的数据调研中,反映教师建构积极关系的,如师生关系、同事关系的调研问题,反映教师自我成长的,如教师创新能力倾向、参加职后培训等调研问题,反映教师自我接受指标的,如教师工作满意度,以及反映教师对工作环境驾驭能力的,如教师工作压力、工作积极性等问题,都分散在不同的调研问卷中作为衡量教师幸福感的指标。

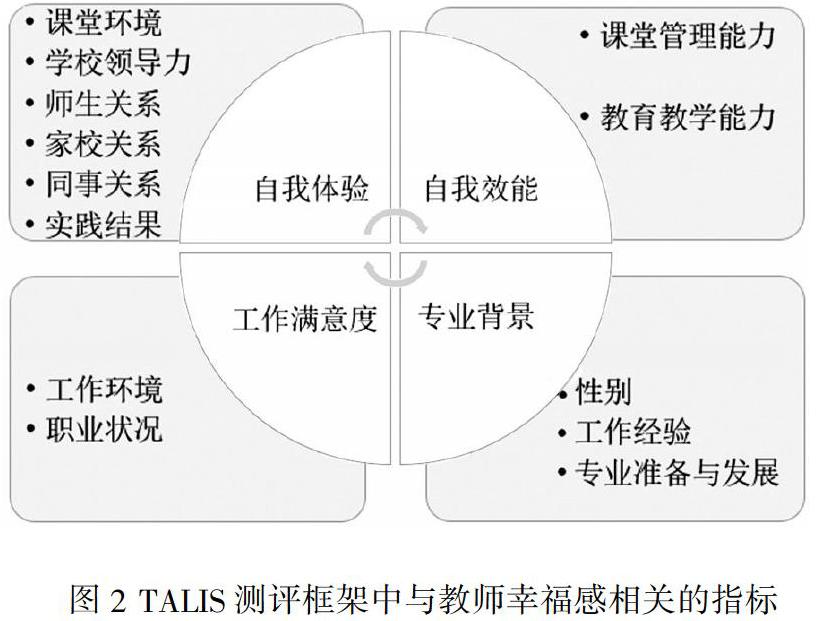

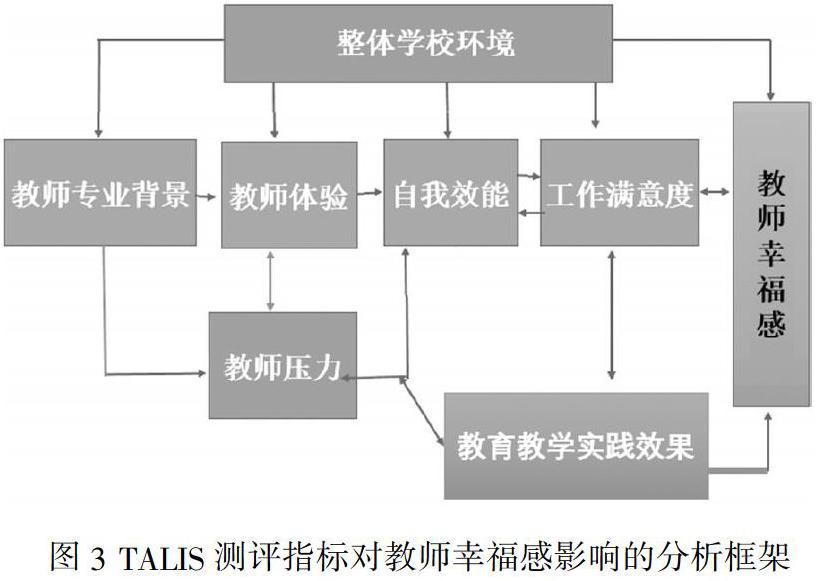

2.新自由主义理念导向下的教师幸福感。OECD作为一个经济组织,在推行其教育主张和教育治理理念的过程中,内部虽然对其应持有的价值趋向有过争论,但是最终新自由主义理念在以促进经济发展为主旨的经合组织中占据上风。新自由主义在教师教育发展和改革过程中强调教师教育的商品化、突出教育绩效、强化问责。其教育理念和主张在其教师幸福感的指标体系构建中也得以彰显(见图2)。例如,从TALIS 2008、2013以及2018的国际教师调研主题来看,有关教师幸福感的调研是从教师对于专业背景、自我体验、自我效能、工作满意度四个视角展开的,主要包含师生、家长共同决策和承担责任的情况;协作式校园文化;师生关系;教师的职业认同感;教师的工作满意度;教师倾听学生心声的情况;教育教学的自我效能感;同事关系等八个层面。而在这些维度中,更多强调和反映的是教师专业发展责任、教育教学效果以及工作满意度对教师幸福感(自我认知和工作满意度)的影响(见图3)。

3.教师职业幸福感的变量指标与框架内容。在心理幸福感和新自由主义理念的指引下,从经合组织的系列报告和发布的数据来看,经合组织从教师职业的视角来建构教师职业幸福感的指标体系,以“影响教师职业幸福感的核心因素有哪些?影响教师职业健康的工作条件有哪些?教师对职业幸福感的预期结果是什么?”等三个问题为基本导向,围绕四个关键维度并从职业工作条件、职业幸福感以及职业预期等三个层面来建构和测量教师的幸福感(见图4)。

首先,教师职业幸福感的核心要素。OECD围绕认知幸福感(Cognitive well-being)、主观幸福感(Subjective well-being)、身心健康感(Physical and mental well-being)、社会幸福感(Social well-being)四个维度建构教师的职业幸福感。其中,认知幸福感包括自我效能感、工作投入等层面;主观幸福感包括特定的感觉、特别的感觉或情绪、工作状态、满意度和目的等层面;身心健康包括身心症状、工作投诉状况等层面;社会幸福感包括与利益相关者的工作关系的建构与质量。

其次,工作条件。OECD研究显示,工作条件会对教师职业幸福感产生较大影响。工作条件的影响既发生在政策、制度层面,也发生在学校层面。例如,在学校层面,包括工作需求(如工作量、绩效评估)和工作资源(如培训机会,自主水平)所形成的工作环境质量对教师的职业幸福感会产生很大的影响。

最后,职业预期。OECD研究指出,教师对于职业的预期结果是影响教师职业幸福感的核心因素。教师对于职业的预期来自于两个直接的结果:内在结果(inward outcome)和外在结果(outward outcome)。前者与教师的工作投入、教师留在该行业的意愿、教师的压力和倦怠水平有关;后者与课堂教学过程(如学生的支持、反馈频率)、学生的幸福感(如学生的学习动机和态度、学生的自我效能感)有关。

三、基于OECD数据教师幸福指标体系建构的探究

(一)教师幸福感的价值诉求

教师幸福指标体制既是进行教师幸福研究和分析教师幸福指数,进而探究教师幸福感整体水平的重要基础,也是教育决策者出台提升教师幸福政策、文件的重要坐标系。通过对OECD教师幸福感系列研究数据的分析解读可以看出,相关领域主要从教师专业和职业的视角去探究教师的幸福感,过度强调其工具性、经济性,忽视了教师作为全人发展的整体幸福感,进而使得教师在教育现场中,感知幸福、体验幸福、发展幸福的意识和能力受到局限。因此,教师幸福指标体系的建构要坚持全人发展的理念,以幸福生态的价值取向,通过多元范式共同建构来实现人文性、生命性的幸福生态系统,从而提升教师的整体幸福感。

1.教师幸福是社会幸福生态链共生共长、健康循环的重要因素。教师是社会幸福生态链共生共长、健康循环的重要个体因素。有关教师幸福感的研究不仅应该成为教育研究者的核心关注点,而且应该成为对教育现实实践反思的重要内容。PISA的测试表明,教师是所有影响学生发展和成就学校因素中最重要的因素。美国学者巴格莱在论及教师重要性的问题时也曾认为,“教师问题的重要性,可以说,超过其他所有问题加在一起的总和的重要性。”而在幸福感的研究中,教师因为其所在家庭、学校和社会教育中所扮演的桥梁纽带作用而被认为是整个社会幸福生态系统的助推剂。可以说,离开教师幸福感的提升,学生的幸福指数也会持续下降,学生及其家庭的整体幸福指数也会大大折扣。

2.关注并促进教师幸福感是教师教育的核心目标和价值诉求。教育应当是关注人生命成长与发展的社会实践活动。在教师教育培养和培训项目中嵌入关注、生成,并促进教师感知幸福、发展幸福,进而提升教师的整体幸福感应该是教师教育的核心目标和价值诉求之一。然而,从国际层面和国内的研究来看,教师培养、培训、发展的指标体系都以教师的专业发展为基本的内涵和框架内容,从而忽略了影响教师整体发展的幸福指标。同时,在当下功利主义导向下所产生的舞台效应,标准评价体系下所产生的“拟像理论”以及20世纪以来教育问责理论的发展使得社会在关注和评价教师幸福过程中,更多地将其幸福与学生成就的取得及学校发展进行关联比较,从而忽略了教师自身作为独立人的心理发展诉求,导致教师在教育教学过程中的消极情绪体验(压力、沮丧、焦虑、惶恐)增加,积极情绪体验(高兴、快乐、愉悦、自信)减少。同时,当教师自身建构幸福的能力缺失、追求幸福的实践受到羁绊时,那些有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好教师在具体的教育场域中就会遭遇困境。

3.构成教师幸福指标体系的元素应该是多元的。教师幸福感指标体系元素的多元性源于教师职业的复杂性和教师作为社会生命个体身份的多元性。因为首先,教师是一个人,是一个生命个体的客观存在。教师幸福指标体系要包含对教师自身成长有意义的生命实践的关注,要将教师生命健康状态、生活优秀品质与生存道德信仰的生理、心理以及伦理的建构统一起来,形成教师幸福三位一体的生命实践。其次,从各国教师教育的具体实践来看,教师又是通过一定的法律法规进行赋权之后的职业身份。虽然这两个身份存在着不同,但是这两个身份都不应当成为教师追求幸福的阻力,而应成为教师追求幸福生活的源泉。

第一,教师的社会身份意味着教师个体应该获得追求幸福的权利,并通过个体的努力不断丰富人类对于幸福的理解。这种幸福应该是个体幸福与社会幸福的统一,是物质幸福与精神幸福的统一,是自我感知与理性幸福、人与自然幸福和谐的统一。第二,教师的职业身份意味着教师可以通过在教育工作中实现自己的职业理想,并通过教育教学的过程来形成对于自身生存状态的有效、有益建构。在这个过程中,教师的职业选择、职业态度、职业道德修养都是与其追求自我素养完善、自我幸福密切相关的。

4.人文性、生命性幸福生态系統的建构。联合国教科文组织在《反思教育:向“全球共同利益”的理念转变?(Rethinking education: Towards a global common good?)》的报告中指出,“维护和增强个人在他人和自然面前的尊严、能力和福祉,应是二十一世纪教育的根本宗旨。”教师角色是工具性与目的性的统一。教师幸福感应该是教师个体在成长、发展过程中不可或缺的基础性的心理需要。霍桑效应表明,快乐、幸福的员工工作态度和工作效率都会很高,从而产生更高的工作满意度和幸福感。如果教师不能从发展的整体环境中获得快乐、从工作中收获幸福,那么教师的归属感就不强,真正意义上的职业发展也就不可能实现。在具体的幸福实践中,一方面我们要了解教师幸福的理论内涵,将教师幸福作为教师教育的重要价值诉求;另一方面我们要积极寻求促进教师幸福的国际、国内经验,在有效借鉴的基础上形成促进中国教师幸福的框架体系,建构中国教师的幸福。

(二)教师幸福感的实践路径

首先,教师幸福既有赖于社会整体发展的进步,又离不开社会制度与政策环境所生成的社会伦理和舆论环境。这就要求政策的制定者需认识到教师幸福与国家幸福、社会幸福的关系。在社会经济发展的同时,通过制定相应的科学、合理以及人性化的政策,可以对教师追求幸福的权利予以保障。在中国传统文化以及现实社会的伦理诉求中,教师往往被神化或者被更多地强调奉献精神。但随着社会的进步,我国先后出台政策文件,一方面强调教师工资待遇的足额、按时发放;另一方面,通过政策,引导社会对教师角色的合理期待,营造全社会尊师重教的浓厚氛围,为教师安心、静心、舒心从教创造更加良好的环境。这种通过政策制定和发布所实现的公平、人道、理性的价值取向是增进教师幸福感的宏观路径。

其次,教师幸福取决于具体的教育环境和教育生活环境的和谐、有序,取决于具体的教育实践对生命价值的态度,对教师追求幸福生活的尊重与引导。根据《心理健康蓝皮书:中国国民心理健康发展报告(2017-2018)》显示,教师群体尤其是中小学教师的心理健康整体水平呈现逐年下降的态势,教师焦虑、抑郁问题频发。而相关的研究也表明,不少教师对学校领导管理、职称晋升、工作环境与条件的满意度很低,这就使得教师行业的整体职业倦怠现象严重,教师缺乏职业自豪感,工作成就感低落,整体幸福感较低。而教师作为学校整体文化氛围的重要塑造者,其幸福感不仅仅影响教师个体的健康发展,还会直接影响学生对校园生活的满意度,进而影响学生的幸福感。同时,教师幸福感过低还会进一步影响教师内在核心素养和师德的养成,从而影响学生学业和学校的发展。基于此,从中观层面来看,学校管理者应当创建有利于形成、发展和持续存在的教师幸福工作环境和文化氛围,以教师对幸福的追求来带动学生对幸福的追求,从而形成幸福学校文化。在这种文化中,教师会感受到内在的价值和尊严,体验源于职业的幸福感。例如,学校管理者要在教师职后培训的项目中改变传统的仅集中于业务能力的培训,要关注教师的心理健康和情绪处理的相关培训。再如,学校领导者要倡导幸福管理的基本原则,引导广大教师树立自尊自信、理性平和的积极心理品质,并通过制定教师援助计划等方式来缓解教师的职业压力。

最后,教师幸福离不开教师通过自我反思、自我调适、自我塑造、自我发展来提升生活品质和职业生命力的意愿。教师的幸福感从本质上讲是一种基于人性的生理需求和感性需要,是教师对自身生命状况和生存质量的认知与判断。教师幸福感的获得离不开教师对幸福认知的知识储备、自身人格的健全、处理情绪的能力以及建构积极生活的态度。因此,从微观层面来看,教师要发展感知、体验幸福的能力,让追求幸福生活成为一种习惯。

在日常的生活工作中,第一,教师要学会平衡生活和工作之间的关系,做好时间管理,提高工作效率。第二,教师自己要学习处理情绪的技巧,发展调节情绪的能力。因为只有懂得如何控制自己情绪的人,才能更好地战胜情绪,从而拥有更从容的人生,最终获得幸福。第三,从教师个体层面来看,教师要通过建立自己与亲人、朋友和谐的人际关系来发展自我效能和团体效能,构建家庭及个体的自信建设,以不断实现自我幸福。

参考文献:

[1]OECD.Do teacher-student relations affect students well-being at school?[J]. Pisa in Focus, 2015,(4).

[2]郑孝玲.国内教师职业幸福感研究文献综述[J].教书育人,2011,(36).

[3]杨远芳.教师幸福感的调查报告[J].天津市教科院学报,2011,(05).

[4]杨润东,邹玖菊.国内幸福教育研究述评——兼论幸福教育的概念构建及实践路径[J].教师教育学报,2017,4,(02).

[5]肯尼思·蔡克纳,刘祯干.新自由主义思想和美国教师教育的变革[J].基础教育,2009,6(04).

[6]巴格莱.教育与新人[M].袁桂林,译.北京:人民教育出版社,2005.

[7] 陈殿兵,杨新晓. UNESCO2018校园暴力及欺凌行为全球评估报告的评述[J].预防青少年犯罪研究,2019,(04).

[8]《世界教育信息》杂志编辑部.教育问责:履行我们的承诺——2017-2018年全球教育监测报告(摘编)[J].世界教育信息,2018,31(01).

[9]赵元蔚,鞠惠冰.鮑德里亚的拟像理论与后现代消费主体[J].社会科学战线,2014,(01).

[10]金生鈜.教育如何促进人的幸福?[J].华东师范大学学报(教育科学版),2009,27(03).

[11] 刘燕楠,李 莉.教师幸福:当代教师发展的生命意蕴[J].教育研究与实验,2019,(06).

[12]UNESCO. Rethinking education: Towards a global common good?[M]. Paris:UNESCO,2015.

[13]王小红.关涉教师幸福:教师教育政策的伦理诉求[J].现代教育论丛,2008,(1).

【责任编辑 李红霞】