失独老人生存现状及对策研究*

——以苏州市姑苏区为例

陈建兰

(苏州科技大学 社会发展与公共管理学院,江苏 苏州215009)

失独家庭是中国特殊人口政策的产物,尽管二孩政策的全面放开从长远来看会降低失独家庭的数量,但短期内失独家庭的数量依然不断攀升。三十多年来,中国因各种原因而造成的失独家庭在百万以上,且每年新增7.6万户。[1]研究显示,预计2050年中国将有3亿独生子女,累计死亡的独生子女数量即失独家庭的数量将会超过1184万。[2]近年来,随着失独父母逐渐迈入老年,失独家庭这一特殊的社会问题日益凸显,失独家庭和失独老人也因此成为政府、媒体及学术界关注和研究的热点。

国内学者对失独家庭、失独老人的研究始于21世纪初,二十多年来学术界对此展开的研究涉及失独老人的生活、自组织①根据方曙光的解释,失独老人自组织是指失独老人为实现心理抚慰、互相支持、抱团取暖的目标而自发形成并组织起来的失独老人群体。参见方曙光《心灵共同体与双重内卷化:我国失独老人自组织的建构研究》,《人口与社会》2018年第3期第90~100页。、政策扶持、社会工作帮助等方面。[3-8]苏州作为中国经济较为发达的地区之一,在服务社会弱势群体尤其是失独家庭方面做了很多创新性的工作,如政府为失独老人购买社会组织服务、街道层面全面铺开建立“连心家园”、实施家庭医生制度、建立“医路相伴”制度等等,而学界目前鲜有对苏州失独老人状况及相关扶助措施的系统研究与深入总结。因此,笔者拟以苏州市姑苏区为例探讨失独老人的生存现状及其需求,这不仅增加了一个研究点,也有助于与其他城市进行比较研究。此外,在当下创新社会治理的背景下,研究所获得的关于失独老人的资料,可以为政府相关决策提供科学依据,亦可以为社会力量服务失独老人提供基础资料,从而有助于提升失独老人的生活质量和解决其养老问题。

一、资料的收集与样本基本特征

目前,学术界尚未对“失独老人”形成统一的概念界定。本研究在参考政府文件规定及前人研究成果的基础上,将“失独老人”定义为:女方年龄在49周岁及以上,独生子女死亡且没有收养子女家庭的成员。①在实际接触的过程中,会碰到极少数年龄在49周岁以下、独生子女死亡且没有收养子女,自己已丧失生育能力的女性,我们也将她们看作失独老人。

本研究以问卷调查为主,辅以无结构的个案访谈。问卷调查由笔者与苏州科技大学社会工作专业的学生共同完成。研究者于2016年5—6月在苏州市姑苏区X街道、P街道和L街道分别展开“失独家庭生存现状与服务需求”专题调查,调查内容涉及失独老人的家庭状况、经济状况、社会支持状况、身体健康和医疗需求状况、心理状况、个人生活情况以及养老状况等。调查采取当面问答、当场回收的方式,填答问卷时间为30分钟左右,收回有效问卷62份,样本基本构成情况如表1所示。

表1 调查对象的基本特征(N=62)

由表1可知,在被调研的62位失独老人中,年龄最小的45岁,最大的81岁,平均年龄61岁。其中,49岁(政府规定可享受特扶金的起始年龄)以下的有1人,占1.6%;49~59岁的有28人,占46.8%;60~69岁的有22人,占35.5%;70~79岁的有9人,占14.5%;80岁及以上的有1人,占1.6%。可见,大部分被调查对象(82.3%)在49~69岁年龄段,即中年和低龄老年阶段。相对来说,这一年龄段的老人年纪较轻,生活自理能力较强,养老对于他们而言可能还不是非常急迫的问题或需求,但随着年龄的增长,这些人的养老问题将变得重要与紧迫。被调查对象中,女性占61.3%。结合婚姻状况来看,32.2%的研究对象处于无配偶状态(离异或丧偶),其中又以女性占多数。失独老人的家庭月人均收入方面,12个家庭的月人均收入在2000元以下,占19.3%;31个家庭的月人均收入为2000~2999元,占50%;19个家庭的月人均收入在3000元以上,占30.7%。在目前物价涨幅较大、医疗费用较高的背景下,月人均收入在2000元以下的家庭的生活会有些紧张,尤其是月人均收入在1000元以下的家庭、一人户家庭(指一户人家只有一个人的情况)以及因给子女治病而债台高筑的家庭更是如此。值得一提的是,本次调查中,13位失独老人是有孙辈即第三代的,占21%;其余79%的失独老人则因过世子女年龄小、尚未结婚或其他原因而没有第三代。血脉延续、天伦之乐是中国人追求的理想生活,所以有第三代的失独老人和没有第三代的失独老人,其心理状态还是有相当大区别的。

从失独老人离世子女的情况来看(见表2),子女去世的原因排在第一位的是疾病,占66.1%,包括各种癌症(如淋巴癌、黑色素癌、肝癌、骨癌、胃癌、肺癌、脑癌等)、出血性水痘、白血病、急性胰腺炎、脑梗、脑膜炎、脑瘫、病毒性心肌炎、心肌梗死、哮喘、H1 N1、系统性红斑狼疮、肌肉萎缩以及其他罕见病;排在第二位的是车祸,占14.5%;排在第三位的是猝死和自杀,均占4.8%;其他还有工伤事故、坠楼、刑事案件受害者等原因。由此可见,在高风险社会中,疾病、车祸、猝死、自杀等是导致失独家庭和失独老人的重要因素。在现代社会,这些风险非但无法完全避免,而且有不断加重的趋势(每年不断增加的失独家庭数量就是一个很好的证明)。因此,强化风险防范应成为失独老人服务的一个重要内容。离世子女的性别方面,儿子占多数,达67.7%,女儿占32.3%。子女过世时的年龄方面,近90%的子女过世时处于青少年阶段(12~19岁)和成年早期阶段(20~39岁),其中尤以成年早期阶段为多,占66.2%。这一数据与官方界定的失独老人起始年龄(女性49周岁)直接相关,因为子女在青少年阶段尤其是成年早期阶段过世时,其母亲多已丧失生育能力,极有可能成为失独老人。子女离世时间方面,离世0~3年的有12个,占19.3%;离世4~5年的有9个,占14.6%;离世6~10年的有16个,占25.8%;还有25个子女已离世10年以上,占40.3%。时间是治疗伤痛的良方之一,失独老人也不例外,所以子女过世时间的长短常常是决定失独老人心理状态、情绪状态的因素之一。

表2 失独老人离世子女情况(N=62)

二、失独老人的生存现状

(一)失独老人的心理状况

中国社会的传统与现实使得子女成为家庭、父母的重要精神支柱甚至唯一希望,而独生子女的离世残酷地击碎了父母的这种希望,失独老人也常常因此陷入悲伤、内疚、自责、孤独等消极情绪。本次调查证实了失独老人的这一心理状态。由于失去了唯一的孩子,45.2%的失独老人无法走出丧子/女之痛,时常陷入沮丧、失望等消极情绪,或是患上抑郁等心理疾病,一些人甚至有过“想从楼上跳下去”的想法。

失独老人的痛苦不仅来自他们的内心,也来自他们生活的环境,即社会对他们的歧视和偏见。调查显示,38.7%的失独老人在日常生活中因为失独而遭受别人异样的眼光;19.4%的失独老人因为失独而遭受他人不尊重的言行举止,如被敬而远之、遭到无端诋毁等。

长期郁闷的心情影响了部分失独老人的身体健康,致使一些老人患上生理疾病。调查显示,50.0%的失独老人觉得自己的身体状况“一般”,17.7%的老人觉得自己的身体状况“较差”或“很差”,二者占被调查对象总数的67.7%。被调查对象配偶的身体状况亦是如此,甚至更严重,67.4%的配偶身体状况“一般”,14.0%的配偶身体状况“较差”,二者合计占81.4%。具体而言,6.5%的失独老人同时身患四种疾病,9.7%的失独老人同时身患三种疾病,12.9%的失独老人同时身患两种疾病,38.7%的失独老人患有一种疾病;被调查对象配偶的患病数量与被调查者类似(见表3)。高血压、骨关节病、眼疾等是失独老人及其配偶常患的疾病。

表3 失独老人及其配偶所患疾病的种类/%

生活中碰到不开心的事情时,失独老人会找人倾诉。调查显示,失独老人的倾诉对象排在前几位的分别是配偶(48.8%)、朋友/邻居(25.8%)、兄弟姐妹等其他亲属(12.9%)、同事/单位领导(4.8%)等(见表4)。然而,还有27.4%的失独老人遇到烦心事时选择“闷在心里”。对于个人来说,除非其内心特别强大,否则碰到烦心事时“闷在心里”并不是一个很好的解决问题的方法。那么,他们因何将烦恼事“闷在心里”,是性格所致、身边缺少可以倾诉的对象,抑或是其他原因?对此需要采取有针对性的措施来解决。另外,由调查可以看出,当失独老人面临烦心事时,最主要的支持力量还是来自非正式的支持体系,如配偶、朋友/邻居、兄弟姐妹等其他亲属、同事,而正式的支持力量如街道/社区工作人员所发挥的作用还比较有限,社工、心理医生等的作用也亟待提升。这些都是在日后的服务中有待加强的地方。

表4 失独老人有烦心事时的倾诉对象(N=62)

痛失子女使一些老人失去了生活的希望和动力,他们因而转向信仰宗教,以寻求其他方面的精神寄托。调查显示,在62位失独老人中,9位老人有宗教信仰且认为宗教对其帮助很多,占14.5%;4位老人虽然有宗教信仰但认为宗教对其帮助不大,占6.5%;其余49位老人没有宗教信仰。在有宗教信仰的13位老人中,9人信仰中国传统佛教,4人信仰基督教。

(二)失独老人的社会支持状况

社会支持理论认为,每个人都处于社会关系之中,人无法脱离社会而存在。当人在生活中遭遇可预期和不可预期的事情时,他需要运用自身和外部的资源来应对,一个人所拥有的社会支持网络越强大,就能够越好地应对来自外部的挑战。社会中的困难群体需要强化他们的社会支持网络,增强社会支持功能。失独老人的社会支持状况又是怎样的呢?

就失独老人社会支持力量的数量而言,在62位失独老人中,一个支持力量都没有的有3人,占4.8%;有一个支持力量的有27人,占43.5%;有两个支持力量的有6人,占9.7%;有三个支持力量的有3人,占4.8%;有四个及以上支持力量的有21人,占33.9%。可见,失独老人在社会支持方面的情况喜忧参半,而缺失社会支持的失独老人,其生存状况堪忧。

在各种社会支持力量中,配偶所占的比例最大(超过90%),由此可见配偶在失独老人生活中的重要性;居于第二位的是兄弟姐妹等其他亲属,占45.2%;其后依次是朋友(22.6%)、邻居(16.1%)、配偶之外的家人(如父母、儿媳、女婿、孙辈,12.9%)、社区工作人员(11.3%)、同事/单位领导(6.5%)等。可以看出,非正式社会支持力量构成失独老人主要的支持体系。需要说明的是,以社区工作人员为代表的正式支持力量在失独老人的支持体系中也占据一席之地(虽然所占比例还不是太大)。这是因为社区计生工作人员在执行本系统的失独政策时与失独老人有接触、有服务,从而成为失独老人的支持力量来源之一。当然,正式支持系统的支持力度仍有提升空间。

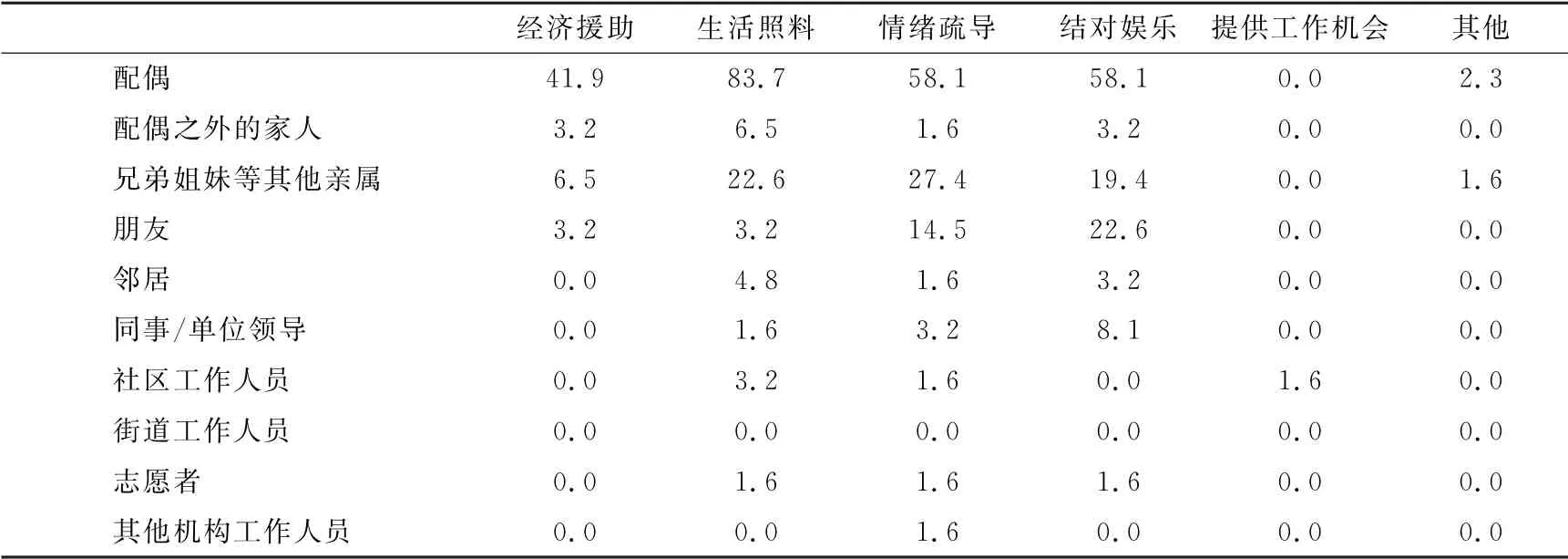

将上述力量的支持细化为经济援助、生活照料、情绪疏导、结对娱乐、提供工作机会等内容,能够更好地理解这些支持力量所发挥的作用,明了其在失独老人生活中的地位和重要性。由表5可知,对于有配偶的失独老人而言,配偶所提供的帮助和支持是其他支持力量无法比拟和替代的,配偶在生活照料、情绪疏导、结对娱乐、经济援助等方面都发挥了重要作用。兄弟姐妹等其他亲属的支持作用位居第二,主要体现在情绪疏导、生活照料、结对娱乐等方面。其他支持力量也在一定程度上发挥作用,如社区工作人员的作用主要体现在生活照料、情绪疏导和提供工作机会等方面,虽然这些作用不如配偶和兄弟姐妹等其他亲属大,但在提供工作机会方面社区工作人员有着明显的优势。

笔者以被调查对象“今年春节和谁一起过节”为例,来说明众多支持力量在其中所发挥的作用。虽然“过春节”这一事件略微特殊,但它大体可对应表5中生活照料、情绪疏导和结对娱乐三个方面的功能。调查显示,29位失独老人自己一人(或与配偶一起)过节,占46.8%;23位失独老人与配偶之外的家人(如父母、儿媳、女婿、孙辈)一起过节,占37.1%;26位老人与兄弟姐妹等其他亲属一起过节,占41.9%;与朋友、同事、其他人一起过节的失独老人分别占4.8%、1.6%和3.2%。可见,配偶、兄弟姐妹等其他亲属、配偶之外的家人在失独老人的生活中较为重要。

表5 支持力量为失独老人提供的具体帮助和支持/%(N=62)

(三)失独老人的养老需求与养老状况

从某种意义上看,失独家庭问题的本质就是养老问题。由于唯一孩子的过世,“养儿防老”成为不可能。因此,失独老人在养老问题上会有自己的一些独特看法与需求,尤其随着年龄的增长,他们越来越多地开始关注和担忧自己的养老问题。

调查显示,在62位失独老人中,只有1位老人领养了小孩(法律不予认可的事实上的领养),其他老人皆为真正意义上的失独老人(独生子女死亡且没有收养子女)。此外,虽然有9位老人认了干儿子或干女儿,但干儿子或干女儿到底能发挥多大的作用,老人心里其实还是没有底的。因此,对于这些失独老人而言,绝大部分未来是没有明确的依靠的。

在失独老人担忧的事项中,排在第一位的是“等到年老体弱时没有人照顾”,占74.2%;排在第二位的是“没有监护人就医有困难”,占22.6%;排在第三位的是“没有担保人,很难进入养老院养老”,占19.4%(见表6)。“等到年老体弱时没有人照料”直接点出了失独老人养老问题的核心,而没有监护人或担保人无法顺利就医及进入养老院养老,亦是失独老人养老面临的现实问题。因此,上述三种情形直接反映了失独老人对于养老问题的担忧。

表6 失独老人目前担忧的事情

就失独老人理想的养老方式而言,51.3%的失独老人希望在家养老,其中包括在家自己养老(19.3%)和居家养老(32.3%)两种方式;21.0%的失独老人希望在养老院养老,包括在普通养老院养老(9.7%)和在特殊养老院养老(11.3%)两种方式;另有24.2%的失独老人表示还没有考虑过自己的养老问题。表面看来,失独老人与其他老人一样,在养老问题上较为保守,倾向于在家养老。另一方面,这也反映了失独老人尚未对自己的养老问题进行深入的思考(包括了解机构养老、居家养老等新型养老方式),尤其是那些“没想过养老问题”的失独老人。对于很多失独老人而言,子女离世了,他们的生活就迷失了方向,过一天算一天,对自己的养老问题不去想也不敢想,采取回避的态度。

在“建立失独家庭专门的养老院”这个其他城市的失独老人都非常关注的问题上,苏州的失独老人给出了自己的答案。69.4%的失独老人赞同建立失独家庭专门的养老院,因为大家同病相怜,有共同的经历、共同的话题,可以互相帮助,可以避免其他老人的子女不断探望造成的多次刺激,同时便于统一管理(如入院手续简化、费用减免、更好的照顾)。27.4%的失独老人对此则持否定态度,认为只要对失独老人的养老问题统一管理、及时提供服务就可以了,同命人聚在一起未必是好事,只会更伤心、难过,还增加国家的负担等等。虽然目前建立失独家庭专门养老院的呼声日益高涨,但真正实施起来并不是一件简单的事,需要慎之又慎,要在考虑正反观点的基础上进行科学、严密的论证,最后做出相关决策。

三、解决失独老人问题的对策建议

针对失独家庭基本资料及其生存状况,笔者提出以下对策建议,以期有助于失独家庭和失独老人问题的解决。

(一)解除或减轻失独老人的心理痛楚

“不孝有三,无后为大”的传统观念以及“养儿防老”的现实使得丧失子女成为失独老人生命中不能承受之痛。对于失独老人而言,当子女这一重大精神支柱不复存在时,他们的生活秩序被完全打乱,不少人长期不能从失独的悲痛中走出来(即使孩子已经去世好几年乃至十几年),一些人郁郁寡欢甚至患上心理疾病,随之而来的还有生理上的各种疾病以及经济上的压力与负担等。因此,帮助失独老人恢复正常生活秩序,必须先帮助他们消除或缓解心理上刻骨铭心之痛。一方面,可以由有经验的社区工作人员或志愿者开展工作,也可以由社会工作者、心理咨询师、精神科医生等专业人士提供帮助,尤其是有心理疾病的失独老人更需要专业人士提供专门的服务。另一方面,失独老人群体内部也可以互帮互助,由已经走出伤痛的失独老人开导和帮助仍沉浸在伤痛中的失独老人,使他们尽快走出悲伤,减轻心理伤痛。

(二)多渠道解决或缓解失独老人的经济困境

如前所述,近20%的失独老人(包括在职者和已退休者)收入水平相对较低,家庭月人均收入在2000元以下。独生子女的离世,不仅使他们前期的投入化为乌有,也使他们失去子女这一法律上认可的、可靠的经济支持来源,一些家庭甚至因为给子女看病而债台高筑。此外,还有一些失独老人一时不能找到合适的工作,处于失业半失业的状态,直接影响了家庭的收入水平。因此,需要通过合适的、有针对性的措施或途径来帮助失独老人解决或缓解经济困境。具体而言主要有三个渠道:一是提高失独老人的特别扶助标准,使之与经济发展水平、物价上涨水平保持一致。这是针对所有失独老人的普惠性措施,一方面能够提升经济困难失独老人的收入水平,另一方面也能让所有失独老人感受到来自党和政府的关心与支持。二是以特别救助(社会救助)的方式帮助那些因给子女看病而债台高筑的失独家庭。通过划定救助的标准(包括规定债务下限和救助标准),以体制内救助和体制外救助双管齐下的方式,适当减轻这部分失独老人的经济压力。三是街道和社区的工作人员帮助下岗失业的失独老人提升就业能力并提供合适的工作岗位。在帮助失独老人就业时,街道和社区工作人员既可以考虑辖区内的就业渠道,也可以链接外部资源帮助失独者在辖区外就业。

(三)加强正式支持力量在失独老人扶助中的作用

当子女这一重大的支持力量不复存在的时候,失独老人就需要发挥他们自身的力量以及社会的支持力量来重构其生活秩序。因此,社会支持力量对于失独老人而言就显得非常重要。如上所述,非正式支持系统是当下失独老人最主要的支持力量来源,而正式支持系统所发挥的作用还比较有限。因此,未来需要启动并强化正式支持系统在失独老人扶助中的作用,使正式支持系统和非正式支持系统相互配合,共同造福失独家庭,使其生活尽快恢复常态。这里的正式支持力量包括工作单位、街道社区的计生工作人员、社会工作者、精神健康工作者、律师、医护人员等等。正式支持系统在经济援助、生活照料、情绪疏导、结对娱乐、提供工作机会等方面都可以发挥较大作用。在发挥各种正式支持力量的作用时,社会工作者可以根据失独老人的具体情况发挥协调者的作用,使各方力量有效整合,从而更好地满足失独老人的多样化需求,提升其生活质量。

(四)重视并切实解决失独老人的养老问题

随着年龄的增大,养老终将成为一个无法回避的问题,这也是失独老人最为关心和担忧的问题。无论是传统的在家养老,还是新兴的机构养老,对失独老人而言,都有一些需要特别关注的地方。其一,将失独老人列为政府各类养老购买服务的享受对象,以制度化的方式保证失独老人可以享受政府的各类养老服务福利。其二,对失独老人提供更有针对性的养老服务。例如,着力加强精神关爱层面的服务,使精神慰藉服务与生活照料服务并重,甚至在保证基本照料服务的基础上向精神层面的服务倾斜。其三,切实解决失独老人的就医问题。目前,各地实施的“家庭医生”“医路相伴”“看病绿色通道”等举措都是不错的尝试和创新,实际操作中还需要将现有工作做实,使现有服务能够真正发挥作用。

(五)营造全社会关爱和帮助失独老人的良好氛围

首先,对社会大众进行宣传和教育工作,让他们了解失独家庭中孩子过世的原因(高风险社会是主因),倡导不应歧视失独家庭,而应关心他们、帮助他们。其次,创造各种机会让社会大众与失独老人相识相知,让社会大众了解失独家庭、失独老人的故事,了解他们的真实生活状况,从而为后续的理解与帮助提供契机。最后,以特定的方式让社会大众帮助失独老人,这种帮助可以有仪式感,但更重要的是给失独老人提供实实在在的帮助,如结对帮扶、定期探望,使社会大众成为各种类型的志愿者(包括咨询、交通、陪医、短期家务等方面)。