沉积环境对页岩中有机质富集的约束

——以蜀南地区五峰组—龙马溪组为例

黄梓桑,王兴志,杨西燕,朱如凯,崔景伟,卢远征,李勇

1.西南石油大学地球科学与技术学院,成都 610500

2.油气藏地质及开发工程国家重点实验室,西南石油大学,成都 610500

3.中国石油勘探开发研究院,北京 100083

4.中国石油西南油气田分公司勘探开发研究院,成都 610041

0 引言

中国具有丰富的致密油气、页岩油气、煤层气等非常规油气资源[1],近年来凭借显著的勘探开发成果建立了一套非常规油气地质学理论体系[2-4]。“非常规油气沉积学”作为新兴学科仍面临着众多问题与挑战,包括泥页岩的岩石学特征、沉积特征和有机质富集机理等[1-2,5]。四川盆地五峰组—龙马溪组完整的沉积序列为解决这些问题提供了可能,相关研究成果对页岩气资源的甜点区(段)与资源分布预测具有重要的理论与现实意义。有机质富集是一个复杂的物理和化学过程,受到陆源输入、氧化还原条件和初级生产力等环境参数的直接影响[6-7]。目前,这些因素对有机质积累的相对重要性仍然存在争议,以此为论点提出了生产模式和保存模式[8-9]。生产模式强调初级生产力的主导地位,认为高生产力可以提高耗氧量,产生缺氧水体促进有机质积累[10-12]。保存模式则认为受限盆地中发育缺氧水体是有机质积累的关键[13-15]。然而,实际情况往往更加复杂,富有机质页岩可能是多个环境参数共同作用的结果,单一的模式理论并不能解释所有的有机质富集[16-18]。

四川盆地五峰组—龙马溪组是晚奥陶世—早志留世(凯迪期—埃隆期)转折期的完整记录,沉积的富有机质黑色页岩不仅是良好的海相烃源岩,而且是我国页岩气勘探的重点[19-21]。目前对地层学、古生物学和岩相古地理等方面的研究已相对完善[22-27]。对于有机质的富集机理,可以初步肯定的是赫南特冰川事件/早期加里东构造运动引起蜀南地区海平面频繁波动,环境参数受此影响发生协同变化,从而造成了五峰组—龙马溪组页岩中有机质的差异性富集。本文根据蜀南地区A井、B井和观音桥剖面的地球化学资料,恢复各个古环境参数,包括陆源输入(Al、Zr、Zr/Al)、氧化还原条件(Mo/Al、U/Al、V/Al)和古生产力(Ba生物、Cu/Al、Ni/Al、Si过量),探讨海平面升降与环境参数间的反馈机理,进而提出有机质富集模式。

1 地质背景

四川盆地位于扬子陆块的西北部,西抵龙门山,东至齐岳山,北临米仓山—大巴山,南达大凉山—娄山[28]。晚奥陶世—早志留世,在加里东运动作用下形成川中、黔中和雪峰古隆起,形成“三隆围一坳”的沉积格局[22,29-31(]图1)。四川盆地总体发育广阔的陆棚环境[19,26,32],沉积的五峰组和龙马溪组是这段时间的完整记录[22,25,33]。两套地层在盆地内面积约12.82×104km2,厚度55~660 m[34]。

图1 四川盆地五峰组—龙马溪组地层厚度及构造分布(据文献[31]修改)Fig.1 Stratum thickness and structural distribution of the Wufeng-Longmaxi Formations in the Sichuan Basin(modified from reference[31])

四川盆地晚奥陶世—早志留世笔石序列齐全,已建立了完整的年代地层和生物地层序列(图2)。五峰组可分为下部的页岩段和上部的观音桥段,分别对应凯迪阶中期的Dicelograptus complexus生物带和赫南特期Normalogr.Extraprdomarius、HirnantiaFauna生物带[25,35]。本文根据海平面变化和生物地层学将龙马溪组细分为下部和中上部两个岩石单元。龙马溪组下部的沉积始于鲁丹期,对应Akidograptus ascensus到Coronograptus cyphus生物带之间的时域[25,35],这段时期同时也伴随着持续的全球性海侵事件[36]。龙马溪组中上部在全球性海退背景下沉积[36],以Demirastrites triangulatus生物带的出现为标志[25,35]。

图2 奥陶—志留转折期地层划分与笔石带(据文献[25]修改)Fig.2 Stratigraphic division and graptolite zone in the Ordovician-Silurian transition period(modified from reference[25])

2 样品测试和数据处理

2.1 样品测试

全岩X衍射定量分析包括了A井和B井共计83个样品,主微量元素测试包括了A井的18个岩石样品和B井的34个岩石样品,观音桥剖面的22个样品数据引自Zhaoet al.[37]。称取两份等重样品,分别研磨成80目和<200目的粉末。80目的粉末送至四川省成都市西南油气田分公司勘探开发研究院分析实验中心,使用LECO CS230碳硫分析仪测量TOC。<200目的粉末送至广东省广州市澳实矿物实验室(ALS Minerals-ALS Chemex),进行X衍射、主量和微量元素的测试分析。X衍射采用Bruker D8 XRD进行分析。主量元素使用PANalytical PW2424 X射线荧光光谱仪(XRF)进行分析,测量误差低于5%。微量元素使用Agilent VISTA等离子体发射光谱(ICPAES)与Agilent 7900等离子体质谱(ICP-MS)进行分析,误差低于10%。

2.2 数据处理

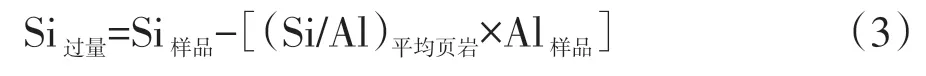

富集系数(EF)可定量分析某元素相对平均页岩(古生代至新生代页岩的组成)的富集程度[38]。计算公式如下:

XEF>3被认为元素X相对于平均页岩发生自生富集,XEF>10表示强烈的自生富集;XEF<1表示元素浓度被消耗[17]。

生命活动需要的Ba浓度(Ba生物)通过如下公式计算[39]:

其中Ba/Al代表沉积物中的陆源输入部分,一般取值0.007 5用于计算Ba生物含量[40-41]。

研究人员已证明,相对于平均页岩,研究区页岩中过量的二氧化硅是生物成因[28,37],因此其值可反映生产力的强弱,计算公式如下[42]:

其中(Si/Al)平均页岩根据古生代至新生代页岩算出,平均值为3.11[38]。

3 测试结果

3.1 岩石学特征

受海平面升降和初级生产力等环境参数影响,蜀南地区五峰组—龙马溪组主要发育硅质页岩、粉砂质页岩、黏土质页岩和含介壳灰质泥岩/泥质灰岩。

(1)硅质页岩,主要分布于五峰组页岩段和龙马溪组下部,具有较高的有机质含量,通常是页岩气勘探中的有利层段。XRD测试结果显示,硅质(石英+长石)为主要矿物组分,占56.3%~83.1%,平均68.4%(图3、表1)。岩芯呈灰黑色,发育顺层黄铁矿(图4a),在其断面可见密集的笔石化石(图4b)。镜下遍布生物成因的椭球状石英颗粒(图5a),系生物化石经压实作用改造而成,可识别出放射虫、海绵骨针等生物化石碎屑(图5b,c)。

(2)粉砂质页岩,主要形成于早志留世埃隆期。XRD测试结果显示,硅质(石英+长石)含量占比低于硅质页岩,约45.9%~62.3%,平均54.2%(图3、表1)。岩芯呈浅灰色,发育粉砂纹层、侵蚀面和风暴成因的变形构造(图4c,d),反映了较浅的强水动力环境。镜下极少观察到硅质生物化石,杂乱分布的低分选、低磨圆度的陆源碎屑石英是主要的硅质组分来源(图5d)。粉砂纹层和富有机质泥质组分明暗相间(图5e,f)。

(3)黏土质页岩,主要形成于缓慢海退时期,属弱水动力条件下的产物。XRD测试结果显示,黏土矿物为其主要成分,占38.1%~58.6%,平均48.7%(图3、表1)。岩芯呈灰黑色,发育顺层和结核状黄铁矿(图4e)。镜下见少量漂浮的石英颗粒和较多顺层的沥青条带(图5g),黏土矿物成分多为伊利石和绿泥石(图5h)。

(4)含介壳灰质泥岩/泥质灰岩,仅形成于赫南特冰期。XRD测试结果显示,硅质(石英+长石)、黏土和碳酸盐组分所占比例相近,碳酸盐矿物含量明显高于其他岩类,约31.7%~39.8%,平均35.6%(图3、表1)。岩芯呈灰色,介壳无序排列(图4f),断面上发育完整的赫南特贝化石(图4g)。镜下可见石英颗粒零星散布,部分介屑发生不完全硅化(图5i)。

图3 五峰组—龙马溪组各岩相的矿物组成Fig.3 The mineralogical composition of lithofacies in the Wufeng-Longmaxi Formations

表1 五峰组—龙马溪组岩相类型及其矿物组成Table 1 The lithofacies and mineral compositions in the Wufeng-Longmaxi Formations

3.2 地球化学特征

3.2.1 总有机碳

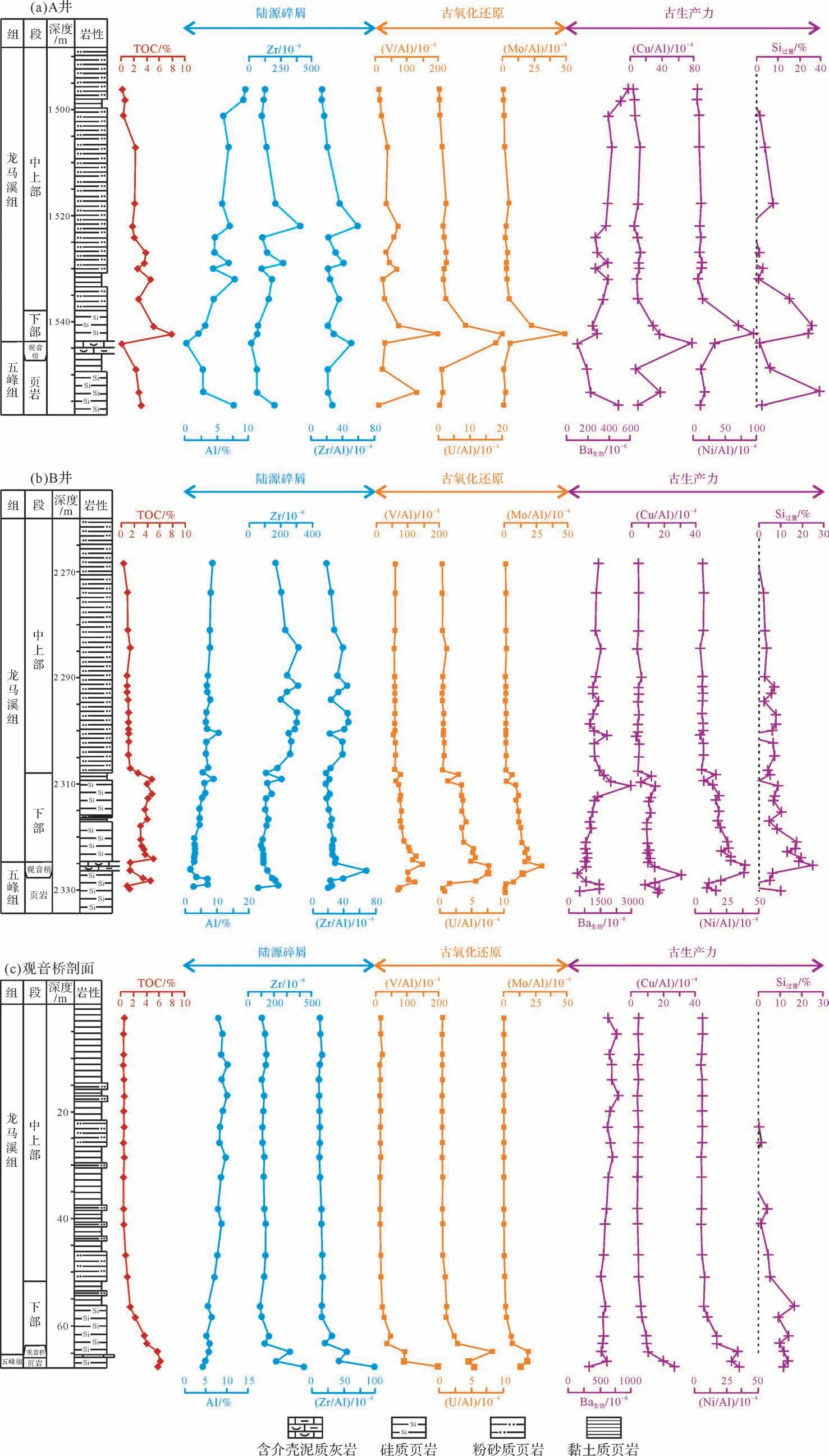

总有机碳(TOC)具有明显的垂直变化趋势(图6)。在岩石学的基础上结合生物地层学,将奥陶系—志留系这一过渡时期划分为四个单元(图2)[25,35]。上奥陶统五峰组地层TOC相对较高(平均3.36%),其值介于0.10%~6.11%。龙马溪组下部TOC最高(平均3.99%),其值介于1.44%~7.90%。龙马溪组中上部TOC最低(平均1.22%)且相对稳定,介于0.24%~4.64%。对比平均页岩(古生代至新生代页岩的组成)[38],五峰组和龙马溪组页岩TOC显著富集(表2)。

图4 五峰组—龙马溪组岩芯照片(a)灰黑色硅质页岩,见顺层黄铁矿和高角度裂缝,龙马溪组,B井2 322.9 m;(b)硅质页岩岩芯断面,密集笔石化石,五峰组,B井2 328.3 m;(c)粉砂质页岩,发育粉砂纹层,见侵蚀面,龙马溪组,B井2 301.7 m;(d)粉砂质页岩,见风暴成因的变形构造,龙马溪组,B井2 271.6 m;(e)黏土质页岩,发育顺层和结核状黄铁矿,龙马溪组,A井1 533.5 m;(f)含介壳泥质灰岩,介壳无序排列,观音桥段,B井2 326.2 m;(g)含介壳泥质灰岩,岩芯断面上见较完整的赫南特贝,观音桥段A井1 545.1 mFig.4 Core photos of the Wufeng-Longmaxi Formations

3.2.2 主量元素特征

页岩样品的主要氧化物为SiO(2碎屑石英和/或生物硅)、Al2O(3黏土含量)和CaO(碳酸盐含量)。其中SiO2是最主要的成分,平均达54.24%,多介于22.61%~81.99%之间。其次Al2O3平均含量为11.85%,主要介于2.34%~19.83%。CaO含量较低,平均7.88%,主要介于0.24%~30.5%。SiO2、Al2O3和CaO成分总和介于53.78%~88.32%,平均为73.97%。另外,Fe2O3、K2O和MgO平均含量分别为4.34%、3.02%和2.96%。Na2O、P2O5、TiO2浓度均低于1%。对比平均页岩的成分[38],该套页岩地层中主量元素CaO、SiO2、Fe2O3、K2O、MgO较为富集,而Na2O、P2O5、TiO2部分亏损(表2)。

图5 五峰组—龙马溪组页岩微观照片(a)硅质页岩,生物化石经压实呈椭球体,五峰组,A井1 553.4 m;(b)硅质页岩,放射虫,龙马溪组,B井2 321.8 m;(c)硅质页岩,海绵骨针,龙马溪组,B井2 318.1 m;(d)粉砂质页岩,分选差、低磨圆度的陆源碎屑石英杂乱分布,龙马溪组,B井2 269.3 m;(e)粉砂质页岩,纹层结构,龙马溪组,B井2 307.6 m;(f)粉砂质页岩,砂质纹层厚度频繁变化,龙马溪组,A井1 527.6 m;(g)黏土质页岩,见顺层沥青条带和漂浮的石英颗粒,龙马溪组,B井2 309.8 m;(h)黏土质页岩,黏土矿物成分多为伊利石和绿泥石,龙马溪组,A井1 532.6 m;(i)含介壳灰质泥岩,介屑发生不完全硅化,观音桥段,A井1 545.1 mFig.5 Micrographs of the Wufeng-Longmaxi Formations

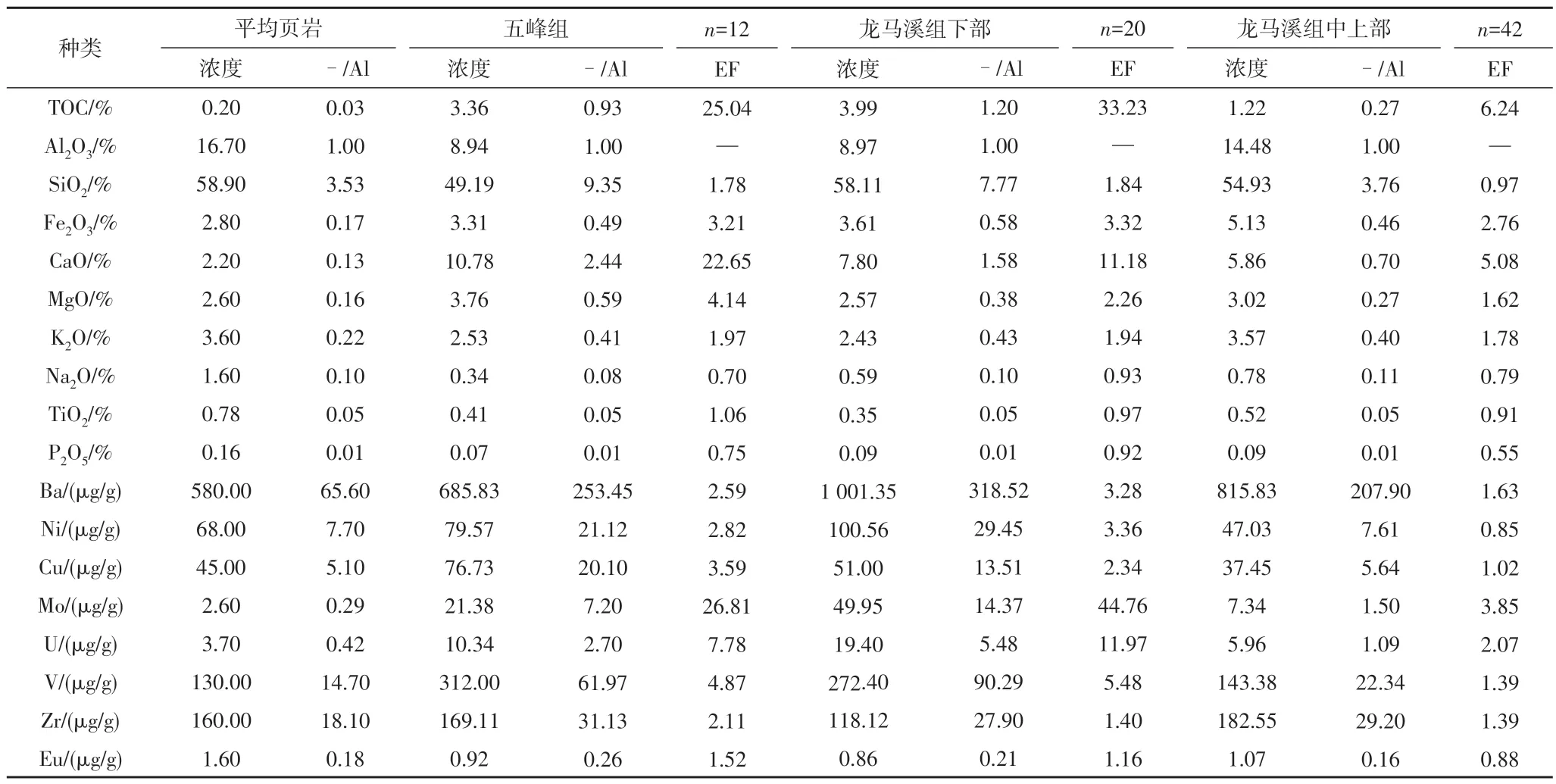

表2 页岩样品的元素浓度、铝标准化后的平均浓度和富集系数(EF)(平均页岩数据据文献[38])Table 2 Element concentration,average concentration after aluminum normalization,and enrichment factor(EF)of shale samples(average shale data from reference[38])

3.2.3 微量元素特征

陆源输入指标Al和Zr的变化趋势相似(图6)。五峰组Al和Zr浓度波动较大,平均含量分别为4.73%和169.11μg/g。龙马溪组下部Al和Zr浓度分布稳定,平均为4.75%和118.12μg/g。龙马溪组中上部Al和Zr浓度最高,平均浓度达7.66%和182.55μg/g。相比平均页岩,Zr元素较为富集(表2)。

氧化还原敏感元素(RSTE)浓度显示出与TOC相似的变化规律(图6)。在五峰组,Mo、U、V为中等浓度。在龙马溪组下部,Mo、U、V平均浓度最高。在龙马溪组中上部,这些元素浓度较低,且无较大波动。整体来看,研究样品的RSTEs较平均页岩更富集(表2)。另外,相比A井,B井和观音桥剖面的RSTEs浓度分布更稳定。认为是由于A井更靠近古陆,处于水体相对较浅的位置,容易受到陆源输入和季节性水体动荡影响,造成RSTEs浓度变化趋势不稳定。

Ba生物与浮游生物腐烂有关,已被证明是可靠的古生产力指标[41]。研究的页岩样品相较平均页岩富集Ba元素(表2),但Ba生物变化曲线与TOC变化曲线拟合度较低,未显示出明显的相关性(图6)。Ba生物浓度在五峰组沉积过程中逐渐降低,进入龙马溪组沉积时期后开始升高。B井和观音桥剖面的Ba生物浓度明显高于A井,指示了深水区明显高于较浅水地区的生产力。其他古生产力指示元素,如Cu、Ni、Si过量与TOC具有相似的变化规律(图6),其中Cu、Ni元素在五峰—龙马溪组下部显示一定程度的富集(表2)。

4 讨论

4.1 陆源输入

Al、Zr和Si等元素被广泛用于指示陆源输入的强弱[9,18],考虑到研究区存在生物成因的二氧化硅[37],因此选取受风化和成岩作用较弱的Al和Zr作为指示元素[17]。Al主要来源于铝硅酸盐黏土矿物[13],Zr除了来源于黏土矿物,还可来源于较粗粒矿物[18],因而常用Zr/Al的比值代表陆源输入中的较粗粒部分。

五峰组页岩中的Al、Zr浓度曲线反映中等且多变的陆源输入(图6)。龙马溪组下部页岩中Al、Zr浓度较低,指示该时期发育相对稳定的沉积环境,整体陆源输入较少(图6)。从龙马溪组中上部沉积开始,Al和Zr浓度逐步上升,表明显著增多的陆源输入(图6)。此外,A井和B井龙马溪组中上部Al浓度持续增大,Zr、Zr/Al开始下降,考虑到该时期粗粒陆源输入相对稳定[37],推测可能是输入的黏土矿物组分增多,稀释了粗粒矿物组分,造成Al和Zr、Zr/Al出现相反的变化趋势。

鉴于陆源输入与海平面升降存在强相关性,认为凯迪期以来持续的海退事件是蜀南地区五峰组陆源输入中等且波动较大的主要因素。而后,冰川事件由盛而衰,海平面开始回升,导致五峰组顶部至龙马溪组下部陆源输入保持稳定的低值。在龙马溪组中上部沉积期,再次发生海退,陆源输入逐渐增多,黏土矿物组分占比也逐渐上升。

以往研究表明,过多陆源输入不仅会破坏水体分层和缺氧环境,而且会稀释初级生产力,阻碍有机质积累[17-18,43-44]。龙马溪组陆源输入量与TOC呈负相关性(图7),证明高陆源输入量对有机质富集具有消极影响。而五峰组陆源输入量却与TOC呈正相关(图7),似乎有悖于以往的认识,分析认为高TOC是由其它有利因素导致,而不是高陆源输入有利于有机质的富集。

4.2 古氧化还原条件

氧化还原敏感微量元素(RSTEs),如Mo、U、V等,已被广泛用于恢复古海洋的氧化还原条件[17,43-45]。RSTEs溶解度受到沉积环境的氧化还原状态控制,具有向还原性水体和沉积物中迁移而自生富集的特性[7,18]。在判别沉积环境之前,需评估RSTEs数据的可靠性。所有数据点位于Al-Fe-Mn三角图中的未受热液改造区[46(]图8),并且EuEF值接近于1(表2),两者都排除了RSTEs浓度受热液活动影响的可能性[43]。此外,U-Zr之间未发现存在一定的相关性,这排除了陆源输入强烈影响RSTEs浓度的可能(图8)。沉积物埋藏之后,这些元素也几乎不会发生迁移[17,47]。因此,研究样品的RSTEs能够可靠地指示沉积时期的氧化还原条件。

晚奥陶世—早志留世沉积地层中记录的RSTEs反应了这一时期氧化还原条件频繁变化(图6)。在五峰组底部,相对低浓度的RSTEs指示贫氧底水条件。五峰组页岩段中上部和龙马溪组下部,RSTEs显示一定程度的富集,表明发育缺氧环境。龙马溪组下部沉积结束之后,RSTEs逐渐降低,并持续低值,代表含氧水体条件的恢复。

图6 井和剖面的古环境参数Fig.6 Paleoenvironmental parameters from the wells and stratigraphic section

研究样品的MoEF-UEF协变模式可进一步阐释底水氧化还原性和受限程度等条件[44-45]。五峰组大部分数据显示,MoEF和UEF在低值时的变化趋势大致相等,为强相关关系,但当它们向高值域延伸时MoEF增大幅度相对UEF更大,表现弱相关关系(图9)。这种变化趋势说明,在此期间,海洋水体从次氧化条件变为持续缺氧条件,甚至出现间歇性静水条件[44]。龙马溪组数据分为两个明显的亚群,表明从龙马溪组沉积中期开始,缺氧/静水条件逐渐恢复成氧化水体条件。

以往研究表明,海洋系统中沉积物吸收的Mo浓度由水体中Mo的浓度和沉积的有机质含量共同决定[43]。也就是说,Mo在缺氧环境的富集程度可以反映水体受限程度。当海洋处于强烈受限状态时,水体中Mo进入沉积物的速率大于水体中Mo的再补给速率,从而导致沉积物中Mo/TOC偏低。基于这一特征,Algeoet al.[43]建立了Black sea、Framvaren Fjord、Cariaco Basin和Saanich Inlet四个现代内陆盆地的Mo-TOC沉积模式,以评估缺氧水体的受限程度(图10)。

图7 陆源输入指标和TOC的交会图Fig.7 Plot of terrigenous input indicators and total organic carbon(TOC)

图8 Al-Fe-Mn三角图(底图据文献[46])和U-Zr交会图Fig.8 Al-Fe-Mn ternary diagram(base map from reference[46])and U-Zr correlation

图9 五峰组(a)和龙马溪组(b)的MoEF-UEF交会图(底图据文献[44])Fig.9 MoEF-UEF correlations for the Wufeng Formation(a)and the Longmaxi Formation(b)(base map from reference[44])

总的看来,五峰组数据点较为离散,表明水体受限程度并非一成不变。考虑到海平面持续下降和海洋水体逐渐缺氧,认为Mo/TOC小于4.5的数据指示在五峰组沉积的中后期水体出现强烈受限条件(图10)。龙马溪组下部样品的Mo与TOC显示出良好的正相关性,Mo/TOC约为15.97,水体受限程度介于Cariaco Basin(Mo/TOC=25)和Frambaren Fjord(Mo/TOC=9)之间,反映较强的受限程度(图10)。此外,龙马溪组上部沉积时期海洋逐渐恢复常氧相,Mo-TOC判别模式并不适用[43-45]。

图10 Mo-TOC交会图(底图据文献[43])Fig.10 Plot of Mo-TOC(base map from reference[43])

4.3 古生产力

页岩中的Ba生物、Cu、Ni、Si过量已被广泛用于探讨古海洋生产力强弱[17,37]。Ba元素在氧化条件下多以硫酸钡的形式保存于沉积物中,在还原条件下沉积物中的自生硫酸钡易被溶解,扩散丢失在水体中[43]。因此,基于Ba元素浓度计算得来的Ba生物更能反映氧化条件下的古生产力。Ni和Cu在有机质降解过程中被释放,并在硫酸盐还原环条件下被沉积物中的黄铁矿捕获而保存下来[43]。即Ni和Cu是还原条件下,进入沉积物的有机质通量的理想指标[17]。Si过量是高生产力下产生的生物硅部分。前人通过识别中上扬子地区晚奥陶世—早志留世放射虫组合,发现页岩中存在生物硅[28,37],且在富有机质层段生物硅含量明显较多,认为Si过量可作为可靠的古生产力指标。

五峰组和龙马溪组下部平均Ba生物浓度低于龙马溪组中上部,这是由于自生硫酸钡在还原条件下易溶解,导致大量Ba损失,并不代表生产力较低。相反,地层中相对富集的有机质和高浓度的Cu、Ni、Si过量共同反映了旺盛的生产力。龙马溪组中上部沉积于常氧相海水环境中,Cu、Ni元素并不是理想的古生产力指标,而Ba元素却可以较好的保存下来,反映古生产力强弱。该段页岩中的Ba生物平均浓度达816 ug/g(表2),接近现代太平洋赤道地区氧化水体下沉积物记录的生产力水平(1 000~5 000ug/g)[39],说明龙马溪中晚期的海洋表层水中发育较高初级生产力。另一方面,五峰组和龙马溪组下部具有更高的Si过量浓度,意味着更高表层生产力和更多有机质供应,这不仅导致了硅质页岩段的沉积,同时使其与高TOC段具高度耦合关系(图6)。

虽然赫南特冰期的生物灭绝事件暂时削弱了海洋生产力[22,27],但在此后的冰川消亡阶段,海平面上升,初级生产力开始迅速恢复,并在龙马溪组下部沉积时期达到高值。志留世初期古生产力快速恢复的原因主要有两点:一方面,上升流将深海营养物质带入浅海的透光带,为生物繁衍提供充足营养;另一方面,从灭绝事件存活下来的笔石等海洋生物由于竞争者减少出现一段时期内的“勃发”现象。在之后的龙马溪组中上部沉积期间,由温差引起的洋流随之减弱,且其他物种逐渐复苏,“勃发”现象被抑制,初级生产力开始减弱,恢复到正常水平。

4.4 有机质富集模式

基于上文已讨论的海平面变化情况,结合陆源输入、氧化还原条件和古生产力三个环境参数,归纳出了蜀南地区晚奥陶世—早志留世有机质富集模式(图11)。

凯迪期,冰川逐步发展使得全球海平面开始下降,同时上扬子地区受广西造山运动挤压,发育“三隆围一坳”的构造格局,Mo-TOC模式反映最终形成了强受限程度的障壁海盆。较浅水的障壁海盆与大洋之间水体交换减弱,形成利于有机质保存的缺氧环境,表现为RSTEs的相对富集(图6)。此外,火山喷发频繁为表层水提供了充足的营养物质[33],初级生产者(浮游藻)首先勃发,而后作为消费者的浮游生物等也开始繁盛,继而产生较强的古生产力。但另一方面,区域性海平面下降引起陆源输入增多,不利于有机质积累。因此,虽然有较强的生产力和缺氧水体两个有利因素,但过多陆源输入的稀释导致五峰组页岩中有机质富集程度始终不高。

图11 蜀南地区凯迪—埃隆期有机质富集模式(海平面曲线据文献[16])Fig.11 Organic matter enrichment model in the Katian-Aeronian period in the southern Sichuan Basin(sea level curve from reference[16])

赫南特中晚期,全球冰川作用发展至鼎盛,导致海平面骤降[36,48]和生物灭绝[27]。此后进入冰期的消亡阶段,海平面回升,受限程度减弱,初级生产力逐渐恢复。上述演化过程持续到早志留世鲁丹期,冰川消融导致长时间的海侵,海盆面积不断扩大,水体加深并缺氧,深部硫化水体上涌[2],海盆发育含H2S的缺氧—静水相(图9)。海平面上升使得海盆远离物源区,陆源输入量降低。此外,极地冰川溶解的冷水向中低纬度的扬子陆块对流,形成上升流为表层水带来大量营养物质,放射虫、几丁虫和笔石等低级浮游生物借此再次繁盛,大量的生物遗体不断沉降进一步消耗底层水溶解氧,维持水体的缺氧条件。因此,低陆源输入量、高初级生产力、缺氧—静水相海洋环境共同促使了龙马溪组下部有机质的大量积累。

晚鲁丹期,上扬子地区海平面开始下降,与全球海平面的变化趋势一致[16,36]。海水深度变浅,海域面积减小,海水中溶氧量增大,底部水体的缺氧条件被破坏,出现贫氧—富氧环境。另一方面,海退使得蜀南地区离物源区更近,陆源输入量增多,并出现砂质碎屑的输入。因此,虽然各种证据表明这一时期的初级生产力并不弱,但高陆源输入量和氧化环境不利于有机质积累与保存,使得龙马溪组中上部有机质含量较低。

5 结论

(1)蜀南地区五峰组—龙马溪组主要发育硅质页岩、粉砂质页岩、黏土质页岩和含介壳灰质泥岩/泥质灰岩。

(2)奥陶—志留转折期(除赫南特期),上扬子海南缘普遍发育较高的初级生产力,海平面升降引起陆源输入和氧化还原条件变化是控制有机质积累的关键。

(3)凯迪期整体发育强受限的缺氧—静水环境,生产力处于较高水平,但由于冰川的发展,海平面持续降低,海盆向物源区靠近,出现较多的陆源输入,一定程度上削弱有机质积累。

(4)早志留世鲁丹期,初级生产力快速复苏,海侵使得水体加深出现缺氧条件,受深部硫化水体上涌的影响,发育利于有机质保存的适度受限的含H2S缺氧—静水海洋环境。此外,海侵导致海盆面积扩大,陆源输入减少,最终促成有机质大量富集。

(5)进入埃隆期,海平面下降,水体变浅,溶氧量增大,发育不利于有机质保存的贫氧—富氧环境。同时,海退也带来了过量的陆源物质,有机质积累较少。