肝脏肿瘤体外培养模型的应用与研究进展

邢家利,王禹歆,杜顺达

邢家利,王禹歆,杜顺达,中国医学科学院北京协和医院肝脏外科 北京市 100730

0 引言

肝癌是世界上最常见的恶性肿瘤之一,包括肝细胞癌(hepatocellular carcinoma,HCC)、肝内胆管细胞癌(intrahepatic cholangiocarcinoma,ICC)以及混合型[1].索拉非尼作为一线晚期肝癌治疗药物2007年上市,随后仑伐替尼和二线瑞戈非尼也获得了批准,给肝癌的药物治疗带来了希望.然而,临床实践显示它们的药物应答率较低,仑伐替尼的客观应答率(objective response rate,ORR)为24%,瑞戈非尼的ORR为11%,索拉非尼的ORR仅为3%[2-4].近年来,免疫药物的出现,再次给肝癌的治疗带来了曙光,尤其是靶向药物和免疫药物的联合应用,但有效性仍然有限[5],肝癌患者的5年生存率低于20%[6].肝癌细胞耐药性的出现以及肿瘤微环境的复杂机制给肝癌的传统治疗带来了巨大挑战.

肿瘤细胞的耐药性机制十分复杂,如肿瘤细胞可以通过上调细胞表面的药物转运体来增强自身的耐药性,多药耐药(multi-drug resistance,MDR)基因可以编码多种多药耐药蛋白(MDR protein,MRP),将不同种类的药物排出细胞[7].此外,肿瘤细胞还可以通过细胞周期机制[8]、染色质修饰[9]、表观遗传学改变[10]、以及肿瘤干细胞[11]等复杂机制产生耐药性.同时,肿瘤微环境(tumor microenvironment,TME)中存在多种间质细胞及细胞因子成分,机制复杂,在肿瘤的生长、进展和耐药性方面扮演着重要的角色.

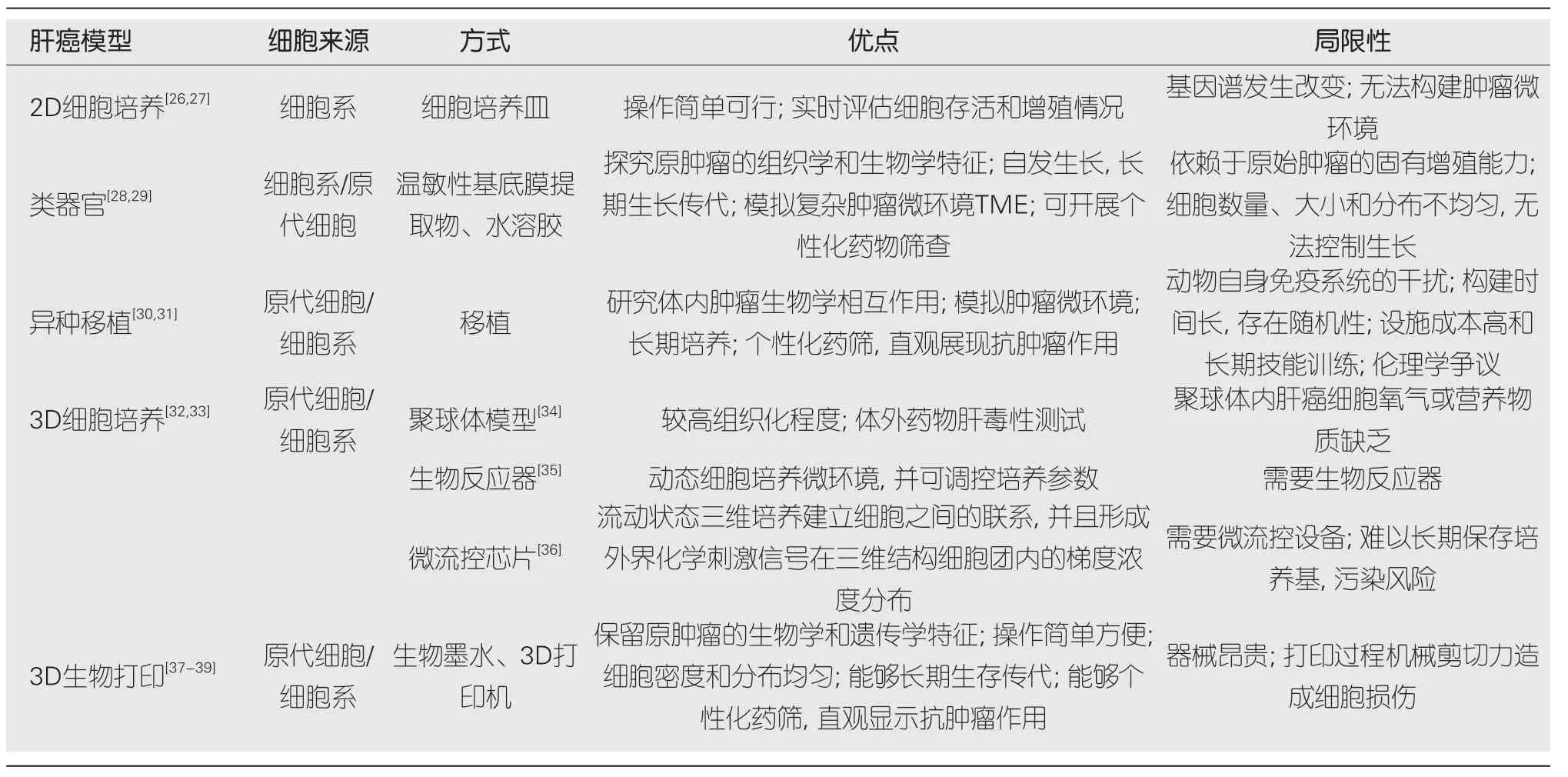

因此,通过系统研究肝癌细胞微环境,分析肝癌细胞对不同抗癌药物反应,以及寻找分子标志物,发现新的治疗靶点等方法实现对肝癌患者的精准治疗是一项十分迫切的任务[12].在研究肝癌发病机制和药物筛选时,利用体外肝癌细胞模型系统对肝癌进行适当的建模是一种重要方式.目前体外肝癌细胞培养模型构建主要采用包括2D细胞培养、类器官、人源肿瘤异种移植模型、三维细胞培养模型及3D生物打印模型等方法.本文总结讨论了目前不同类型肝癌细胞体外培养模型的优势和局限性,重点对3D细胞培养技术和3D生物打印技术进行了探讨,以期明确肝癌体外培养模型的应用、将来的发展和研究方向.

1 体外培养肝癌细胞来源

1.1 细胞系源肝癌细胞 人肝癌细胞株是通过克隆培养法或通过筛选培养法从肝癌病理组织中分离出单细胞后,由单个细胞不断分裂增殖形成的细胞群,具有与原代组织极为相似的特性和人体完整的遗传基因,并能稳定传代.相较于人原代肝癌细胞,具有来源方便、操作简单、条件可控和可重复等优点.根据Cellosaurus数据库(2017-05-22;http://web.Expasy.org/cellosaurus/),目前已有百余种肝癌细胞系;但可用细胞系的数量受到肿瘤分离后细胞体外生长效率的限制,目前已经发表的肝癌细胞系只有31种,如HepG2、HepaRG等[13].同时细胞系的使用可能受到细胞培养物与不同细胞系的其他细胞的污染的限制,在Cellosaurus数据库中已经列出了几个受污染的或被错误识别的细胞系,如BEL7402、SMMC7721和SKHEP1等[14].

HepG2由Knowles等建系于1979年,是一种肝母细胞瘤,取自于一名高加索白人男性肝癌标本[15].HepG2细胞呈上皮样形态,典型染色体数目为55个,贴壁抱团生长,生长较快,传代周期为1-2 d[16].HepG2细胞具有低转移、裸鼠中成瘤率较差、AFP阳性等特点.目前通过实验已证实,该细胞系分化程度较高,细胞里代谢酶的生物转化特性较完整,不需加入外源性活化系统[17],常被用于体外肝细胞代谢或遗传毒性试验方面[18].同HepG2细胞相比,HepaRG与人源原代肝细胞具有更多相似之处[19].在体外细胞实验的培养皿中,HepaRG细胞较人源原代肝细胞具有更稳定的细胞表型[20],被视为人源原代肝细胞的最佳替代品[21].

1.2 人源原代肝癌细胞 在体外细胞学实验中,HepG2及HepaRG等肝癌细胞系已得到了广泛的应用,但细胞系细胞的表型与人源原代肝癌细胞之间存在有较多不同之处[22].原代肝癌细胞取自肝癌患者手术切除病灶,在体外消化离心后进行多维培养,被视为体外肝癌细胞实验中金标准,但在2D培养模式下,肝癌细胞会较快发生去分化最终导致肝细胞功能缺失[23].研究证明人源原代肝癌细胞在3D细胞模型长期培养过程中具有稳定性,能够稳定分泌如白蛋白、激素等重要分子物质[24,25].

2 二维肝癌细胞培养

二维肿瘤模型的研究已经为肿瘤细胞的增殖和其他致瘤表型提供了一些启示,但二维模型早已被证明具有局限性(表1),特别是在癌症机制的研究和抗癌药物的开发方面[40,41].首先,在二维培养条件下,肿瘤组织中细胞与细胞、细胞与细胞外基质(ECM)的相互作用以及局部缺氧微环境的特征难以模拟.其次,传统的二维培养肝癌模型主要基于各种肝癌细胞系,研究证明这些肝癌细胞系的基因表达模式发生了不可逆转的变化,无法提供原始肿瘤的关键生物学特征[26,42].在药物筛选方面,基于细胞系的二维体外肝癌模型已被广泛开展于肝癌药物的临床实验,但细胞系由于存在基因漂变、部分细胞建系困难等因素影响而造成其实验结果在后续的动物实验中并不一定有效[43].虽然基于二维培养的体外药物筛选具备可进行高通量筛选、便捷的巨大优势,但极低的有效率却增加了药物筛选成本,使其逐渐被人源肿瘤异种移植模型所替代.

表1 肝脏肿瘤体外培养模型

3 人源肝癌异种移植模型

移植性肝癌小鼠模型是指将肝癌细胞株或人源肝癌组织块移植到小鼠体内形成的动物模型,主要分为两种,一种是将肝癌细胞系(HepG2、HuH7等)接种到免疫缺陷小鼠体内,称为CDX模型(cell-line-derived xenograft),另一种是将来源于患者的肝癌组织块接种到免疫缺陷小鼠体内,称为PDX模型(patient-derived xenograft).相较于直接将细胞系移植到裸鼠体内的CDX技术,PDX模型由于直接来源于患者,不会如细胞系一般丧失异质性和产生遗传漂变,故能够更好的保持原有的肿瘤形态、转移特点、突变谱及药物反应[44].肝癌的PDX模型已应用于药物筛选、药效评价、肝癌的发生发展等多个方面[45].Jiang等人[46]利用肝癌PDX模型发现GPC3-CART细胞能有效清除PDX中的肿瘤,GPC3-CART细胞有望成为肝癌的候选治疗方式.Wang等人[47]在PDX肝癌模型的基础上,利用纳米载体将siRNA转移到肝癌细胞中,与肿瘤特异性结合,显著抑制Luc基因的表达,为肝癌的治疗提供了新的方向.

但PDX模型也有其固有的缺陷:一是其作为动物模型,将人源肿瘤接种到小鼠上培养会受到宿主动物的一定干扰,导致药物反应性最终出现差异[48];二是将人源原代肿瘤组织培养至可进行体外实验的数量需要耗费数月的时间且代价高昂[49,50].近年来,具有人类免疫系统的人源化PDX小鼠模型正在开发和应用[51].未来如何提高皮下移植瘤的微环境相似性,提高肝内移植的成功率,将是建立肝癌PDX模型的重要研究方向.

4 肝癌类器官构建

类器官技术是一种基于基质胶的体外三维培养技术,最初被应用于体外干细胞诱导分化为组织器官的研究,近年来被广泛应用于构建肿瘤类器官.肿瘤类器官能够很好保留亲代肿瘤的组织学特性、突变谱以及药物反应特点[52],同PDX模型相比,构建时间也更短.肝癌类器官已广泛应用于肿瘤发生发展机制、肿瘤干细胞和个体化药物筛选等方面.Broutier等人[28]在培养肝癌类器官时发现低分化肝癌的器官培养成功率接近100%,但所有高分化肝癌均未成功培养成功,肿瘤类器官的培养则取决于肿瘤干细胞的干性.Zheng等人[53]通过对肝癌不同细胞亚群的单细胞基因组测序发现,肿瘤干细胞的异质性会导致肿瘤的异质性,因此类肿瘤器官是研究肝癌干性的有力工具.寻找肝癌干细胞的靶点开发靶向药物有望成为肝癌治疗的有效手段.

但肿瘤类器官技术在应用上仍有诸多局限性:一是需要加入大量成分复杂、昂贵的细胞因子用以维持类器官自身的肿瘤微环境;二是体外肿瘤类器官的构建成功率取决于肿瘤自身的增殖能力,如肝细胞肝癌等增殖率较低的肿瘤在体外构建类器官的成功率很低[28],这使得肿瘤类器官技术的应用面不如PDX模型广泛[54].近年来基于同样取材方案的肿瘤类器官技术通过三维培养基质作为载体,供给复杂的生长因子用以模拟微环境,成功的构建出体外肿瘤模型,具备相当高的肿瘤同源性和药物反应相似度[52].在未来的研究中,类器官若能与液态活检相结合,可能有助于更全面、更准确地探讨肝癌的异质性,分析不同肝癌细胞亚群协同作用导致肿瘤耐药的分子机制.同时,利用类肿瘤器官寻找肿瘤特异性抗原,探索突破肿瘤免疫抑制微环境,或利用类器官作为预测疗效的工具,在免疫治疗方面具有很好的应用前景.

5 三维肝癌细胞培养

随着类器官技术在多种肿瘤模型构建中得到成功应用,研究者已经普遍认为三维体系下的细胞培养能够更好的反映肿瘤异质性、突变谱和药物反应性[52].三维培养下的细胞能够在空间中立体分布,这为细胞因子、趋化因子的不同分布提供了前提条件[55].相关研究已经证实肿瘤细胞在三维培养环境下能够通过上调多重耐药基因来增强自身的药物抵抗性[56].

目前多种三维培养技术已被用于三维体外肝癌模型的构建,如聚球体模型、生物反应器、微制造技术相关3D肝癌细胞模型等.肝癌细胞聚球体培养模型是由肝癌细胞在一定的微环境中自组装而成,聚集体模型中肝癌细胞存活时间明显延长[57].Jung等人[34]使用Huh7肝癌细胞系设计了一种肝癌细胞球体方案,在球体内加入人脐静脉内皮细胞(HUVECs)进行共培养,与单层细胞相比,含有HUVECs的Huh7细胞球体在更高浓度的抗癌药物(阿霉素和索拉非尼)中存活.和聚球体模型相比,生物反应器可以为培养的细胞提供三维动态细胞培养微环境,有效改善长期培养中的细胞间的物质交换[58,59].Štampar等人[35]建立了一种利用动态回转器生物反应器系统对人肝癌细胞(HepG2/C3A)球体进行遗传毒性测试的方法,将间接作用的遗传毒性化合物和杂环芳胺以非细胞毒性浓度暴露于球体,测定DNA链断裂水平和DNA损伤反应基因的mRNA水平.与单层培养相比,在生物反应器条件下生长的HepG2/C3A球体的模型表现出更高的代谢酶编码基因的基础表达[35].微流控芯片主要基于微流体控制技术构建,相较生物反应器而言,微流控芯片能够实现简便高效的三维培养,建立细胞之间的联系,并且形成外界化学刺激信号在三维结构细胞团内的梯度浓度分布[60,61].Zhang等人[36]基于肝癌细胞膜上表达的去唾液酸糖蛋白受体(ASGPR)与其配体的相互作用,开发一种微流控装置芯片捕获循环肿瘤细胞(CTCs),获利于微流体通道的小尺寸和微流体通道与细胞外延伸之间增强的局部地形相互作用,CTC血样的捕获率可达85%以上,并且可以有效地测试释放的CTCs对化疗药物(索拉非尼或奥沙利铂)的敏感性.随着不同类型三维肝癌细胞模型的出现,它将更多地应用于药物敏感性和药物代谢分析、肝毒性预测、肝癌干细胞研究等领域.

6 三维肝癌细胞生物打印

近些年,随着3D打印技术的使用范围从无机材料向生命体扩大的同时,一种全新优化的体外肝癌细胞3D培养方式也随之而来.3D生物打印是一项新兴的技术,它使细胞和ECM材料能够直接组装成具有预先设计的几何和结构的复杂组织状结构[62,63].目前已经实现体外打印肺泡[64]、心脏[65]和血管[66]等复杂结构.三维生物打印体借助精密工程学仪器的帮助,控制各个细胞成分的三维位置,从而还原组织中不同细胞具备不同分布的特点,达到模拟体内微环境的目的.

为了建立有效的3D生物打印模型,需要解决两个关键问题,即生物墨水和细胞.生物墨水是提供样品可打印性的重要组成部分[67],同时也提供了基于生物材料使用的模拟活体微环境.除了细胞和信号分子外,肿瘤微环境主要由细胞外基质物质组成,包括多糖、蛋白质和蛋白多糖.这些物质构成了一个复杂的网络结构,支持和连接肿瘤组织结构,并调节肿瘤的发生和生理活动[68].

近来,已有研究者利用3D生物打印技术来更长时间的保持细胞活性及功能[69],Nakao等人利用生物打印机制造出与肝索结构相似的名为“Canaliculi”的结构,并将原代肝细胞及“Canaliculi”结构在胶原蛋白基质下培养,在后期的检测过程中,他们发现肝细胞的功能可维持长达4周时间.Chang等人[70]已经成功尝试利用多层组织模型应用在3D肝脏模型中,这种多层次组织中包含了鼠和人的肝脏细胞,并且可以利用这种结构进行药物毒理实验以其他医学和生物学研究.Yang等人[37]利用HepaRG细胞和生物墨水构建3D生物打印肝器官,将其移植到肝衰竭小鼠体内,3D生物打印模型具有体内肝功能并显著提高了小鼠的存活率.Xie等人[38]采取6例肝癌患者原代肝癌细胞与明胶、海藻酸钠混合制成生物墨水进行打印,成功构建三维生物肝癌模型.此模型保留了亲本肝癌的特征,包括生物标记物的稳定表达,基因改变和表达谱的稳定维持,并且能够直观、定量地显示抗癌药物筛选结果.

三维生物打印相对于三维培养也有其固有的劣势.不论是常见机械挤出式打印机,还是光固化等多种新形式的打印机,应用打印技术将细胞构建成特定模型是一个需要大量前期工作,且实际操作时耗时也较长的过程,而细胞长期处于离开培养基的生物墨水中也会影响其功能.此外,挤出式打印机的机械压迫也会造成细胞损伤.这使得部分脆弱的原代细胞在打印后短时间就会死亡,无法成功构建模型.这有赖于生物材料和机械工程技术的进一步发展.3D生物打印目前仍处于初步发展阶段,随着打印程序、生物墨水配置、打印模型的不断优化,由肝癌细胞和间质细胞,如内皮细胞、免疫细胞和成纤维细胞等其他细胞成分,组成的多细胞打印模型有助于探索肝癌的微环境与异质性,以及扩大不同抗肝癌药物敏感实验的筛选范围.目前我们主要通过评估肝癌细胞功能基因表达来比较3D打印模型生物学特性,未来可借助分析模型中肝癌细胞侵袭和转移等生物学表型来重建肿瘤转移环境.

7 结论

近些年,随着人们对于体外培养肝癌细胞的微环境、细胞-细胞和细胞-细胞外基质之间作用和体外肝癌细胞培养灌流的深入研究,越来越多的肝癌细胞体外实验模型得到逐步应用.体外培养模型的最终目标,是可以广泛应用于肝脏疾病的研究,包括药物代谢及分子学领域,并且性能稳定.2D细胞培养、类器官、异种移植、微流体芯片等模型在肝癌个性化治疗研究方面取得了较多进展,和其他技术的应用,将会扩大其应用前景;但高度依赖肿瘤细胞增殖能力、基因表达在培养过程中的改变、操作耗时长等因素在一定程度上限制了其转化应用于大规模研究的可能.就目前而言,随着3D体外培养技术的成熟和发展,其将会在体外实验领域会更加深入,在器官移植、终末期肝病和肝脏肿瘤精准个体化治疗等临床应用方面也将会起到不可替代的作用.