数字化转型对企业创新绩效的作用机制研究

[摘 要]以长三角、珠三角地区173家制造业企业为样本,探讨了数字化转型对企业创新绩效的中间作用机制影响。结果表明:数字化转型正向作用于企业动态能力;个体遗忘强度越高、创业导向越强,数字化转型对企业动态能力、创新绩效的正向影响越强。动态能力在中介数字化转型和企业创新绩效之间关系的同时,还中介了数字化转型和个体遗忘对创新绩效的共同作用以及数字化转型和创业导向对创新绩效的共同作用,并且在数字化转型、个体遗忘、创业导向三项交互效应影响创新绩效关系中也起了中介作用。研究结论对深入了解数字化转型影响企业创新绩效的潜在中间机制和作用条件,进而在促进企业数字化转型取得显著成效等方面具有重大现实意义。

[关键词]数字化转型;个体遗忘;创业导向;动态能力;创新绩效

[中图分类号]F273.1[文献标识码]A[文章编号]1673-0461(2021)03-0034-09

一、引 言

习近平总书记多次指出,我国要牢牢把握新一轮科技革命和产业革命战略机遇,要高度重视创新驱动发展,积极推进数字产业化、产业数字化,促进产业结构优化升级,推动经济高质量发展。在总书记所强调的创新驱动发展、积极推进数字产业化、产业数字化的背后,实现企业的数字化转型既是重要方向、也是引导目标,数字化转型的相关研究也在成为热点。Ilona等认为数字化转型是企业利用大数据等数字化技术来推动企业生产服务运营方式变革创新的过程。[1]对已实施数字化转型的企业来说,利用大数据等数字化技术的信息、计算和通信等便利性优势,可强化企业内外部不同参与主体之间的相互协作关系来降低生产成本,[2]提高生产运营效率[3-4]和提升企业的创新绩效。[5-6]在数字化转型所带来的生产成本降低、效率提高机制中,实施数字化的企业能够快速有效地利用生产消费数据来优化生产流程,构建新的交易模式或商业模式等。[7]创新是影响企业长远健康发展的关键性因素,现有研究主要分析的是数字化转型对企业创新绩效的直接影响结果,[5-6]但对这种影响机制是如何发生的还缺乏深入细致的讨论。根据资源基础理论和IT能力理论,数字化转型对企业创新绩效的影响可能有多重路径。数字化转型成效不同的企业在应对复杂多变的外部环境过程中所呈现出来的企业反应敏锐度会有所不同,典型表现就是企业的动态能力存在差异,不同水平的动态能力对企业创新绩效的影响存在着不同。[8-9]为了探讨数字化转型影响企业创新绩效的中间机制,本文将数字化转型、动态能力和创新绩效纳入到同一个分析框架中来,探讨数字化转型对企业动态能力的影响,并在此基础上以动态能力为中介,继续探讨数字化转型和企业创新绩效之间联系的内在机制。

学习是企业数字化转型成功的必要条件,[10]也是影响企业创新、[10]企业动态能力强弱的重要先决因素。[11]阻碍学习新知识的主要问题是旧知识的存在,[12]而遗忘正是指摒弃对新知识学习有巨大障碍的陈旧误导性知识的过程。[13]在数字化转型时代背景下,企业员工原先所掌握的资源、能力可能就不再是企业保持竞争优势的来源,相反,还可能会成为企业在数字化转型过程中的障碍。此时,能够做到遗忘再学习的员工个体对企业动态能力、创新绩效的正向影响作用将可能会更加明显。由此,本文推断员工个体遗忘在数字化转型影响企业动态能力、企业创新绩效提升的过程中起着正向强化作用。另外,数字化转型也是有风险的,企业要想实现数字化转型的成功,内部就要有主动变革、提倡创新并勇于承担风险的创业氛围,[14]即创业导向。当遗忘强度高的员工在感知到组织中所存在的强的创业导向时,会更放心大胆地去学习探索数字化转型过程中各种事物存在的可能性,从而强化对企业动态能力和创新绩效的正向影响。因此,本文将考察员工个体遗忘、创业导向对数字化转型与企业动态能力、创新绩效之间关系的调节作用,并在此基础上,继续考察企业动态能力在数字化转型与创新绩效关系之间起中介效用的调节作用。

本文的贡献主要表现在:第一,通过探讨动态能力的中介作用,弥补了现有研究中数字化转型和企业创新绩效之间联系内在机制研究的不足。第二,以往对企业动态能力和创新绩效的研究主要从学习层面开展,很少涉及到遗忘。本文从员工个体遗忘视角出发,并结合组织层面因素创业导向来探讨对企业动态能力和创新绩效的影响,既弥补了对遗忘研究的不足,也丰富了其它变量的相关研究成果。第三,本文基于数字化转型时代背景下所构建“动态能力—创新绩效”的研究模型,一方面加深了对企业创新绩效提升的内在驱动力理解,另一方面也有助于在数字化转型时代背景下推动基于企业内在驱动力机制的创新绩效研究。

二、理论分析与研究假设

(一)数字化转型与企业动态能力

Teece等(1997)认为动态能力(Dynamic Capability)是企业为应对环境不确定性,整合、重组和再配置内外部资源的能力。[15]Zahra和George(2000)认为动态能力在本质上是企业重新配置内外部资源来应对不断的变化顾客需求和竞争对手战略的能力。[16]在对动态能力的概念界定上,大部分研究都渐渐趋向一致,认为是企业更新、整合和再配置资源来获得竞争优势的能力。另外,学者也对动态能力的维度划分进行了研究。Teece等(1997)提出动态能力应包含整合、重组、重构等3方面。焦豪等则指出动态能力的4维度:环境洞察、变革革新、技术柔性和组织柔性能力。[17]Wilhelm等(2015)将动态能力划分为感知、学习和重构能力等3个维度。[18]由于焦豪等的划分得到研究者的广泛采用,[17]本文因而同意并采用这种划分。目前有关企业动态能力的相关研究虽有一定进展,但总的来说还仍嫌不足,尤其是从数字化转型角度对动态能力的影响研究十分匮乏。因此,探究数字化转型对企业动态能力的影响便成了当务之急。

以往对数字化转型的研究,多从技术视角出发,认为数字化转型是数字化技术在企业生产运营等业务中的运用,对数字化转型的定义也是围绕数字技术来界定的。[19]近年來,随着数字技术的进步不断深化与实体经济的融合程度,对数字化转型的研究不再仅仅局限在数字技术方面,开始从组织变革的视角来看待数字化转型,如Ilona等。[1]由于数字化转型涉及组织变革的方方面面,本研究采用Ilona等对数字化转型的定义,[1]将数字化转型视为企业利用数字化技术来推动企业生产服务运营方式变革创新的过程。在推进数字化转型过程中,为防止被竞争对手超越,企业势必会加强对瞬息万变的市场信息处理工作,及时利用先进的数字化技术来优化或变革已有的生产服务流程。[2-3]另外,数字化转型是与时代同步的生存之道,企业必须要成功向数字化转型。[14]为确保数字化转型顺利推进的需要,企业也会在组织架构、企业文化等方面做出相对应的重组更新,[14,20]从而有利于企业动态能力的提升。为此,本文提出以下假设。

H1:数字化转型对企业动态能力有正向影响。

(二)个体遗忘和创业导向的调节作用

虽然有越来越多的企业在数字化转型过程中取得了实效,但也有不少企业面临转型成效不显著的困境,一个重要原因便是企业数字化人才的匮乏,但数字化人才的产生并不是凭空想象,是需要对员工个体进行新知识训练学习的。[21-22]阻碍新知识训练学习的主要问题还是员工个体无法做到对旧知识的遗忘,即自身的工作学习行为不能够随外部环境的变化而做到吐故纳新。[23]如今,伴随着数字化转型所带来的知识更新速度、组织变革步伐的加快,员工个体处理遗忘,在遗忘中学习新知识的能力也就变得越来越重要。

现有对遗忘的研究中,遗忘被认为是影响员工学习创新绩效,[23]影响企业绩效的重要变量。[24]在个体遗忘强度低的情况下,员工会固守以往的经验模式、知识结构,探索新知识、新方案的热情较低,对待数字化转型过程中所出现需要改进完善的地方也容易抱以守旧态度。然而,数字化转型是涉及到组织战略、组织结构等多环节的转型,其中任何一个环节的行动滞缓,都会滞缓转型进程。[14,22]而在高个体遗忘强度下,员工更能忘记已有不合时宜的旧知识、旧观点,学习探索的意愿较强,会积极大胆探索各种新知识、新方案的可能性。当遇到数字化转型过程中所出现的重大困难问题时,无论是从为企业谋发展的责任心出发还是从为满足数字化人才需求的私心出发,遗忘强度高的员工都会努力尝试各种方案解决的可能性以确保转型过程中所出现的问题得以妥善解决。因此,相较于遗忘强度低的员工,遗忘强度高的员工更有利于数字化转型进程的顺利推进,进而促进企业动态能力的提升和企业创新绩效的提升。

在影响遗忘强度高低的因素方面,组织的支持是一重要变量,[25]遗忘强度高的员工往往离不开组织的支持。另外,数字化转型涉及组织转型的方方面面,既需要员工个体的遗忘,也需要组织反应模式的转变。[14]单纯从员工个体遗忘角度来探讨对数字化转型和动态能力、创新绩效之间关系的影响怕是不够,还需要从组织层面来进行分析。创业导向是组织提倡变革、创新和承担风险的一种倾向,表现了组织面对新环境、新事物的反应模式。[26]因此,有必要将组织层面的创业导向变量纳入到企业数字化转型整体分析框架中来。

创业导向既满足了数字化转型的组织变革创新要求,也为个体遗忘强度的提高提供了契机,但其最终的作用效果还是取决于创业导向的强弱。在强创业导向下,组织内变革和创业的氛围较强,突破常规,大胆探索的实验性组织文化容易在组织内形成。[27]在数字化转型过程中,实验性的组织文化不仅有利于组织不断革新旧的惯例制度,尝试新的方案模式,还有利于员工探索学习新的方法来解决转型过程中所出现的问题,加快转型速度,进而促进企业动态能力和创新绩效的提升。另外,数字化转型也是需要付出成本的。当遗忘强度高的员工在感知到组织中所存在的实验性组织文化,即强创业导向时,更容易放下“成为代价”的心理包袱,放心大胆地去探索学习数字化转型过程中所出现问题的解决办法,从而促进转型取得成效,并进一步强化数字化转型对企业动态能力、创新绩效的正向影响。基于以上所述,本文提出以下假设。

H2a—H2b:个体遗忘在数字化转型和企业动态能力、创新绩效关系中起调节作用,即个体遗忘强度越高,数字化转型对企业动态能力、创新绩效的正向影响越强。

H3a—H3b:创业导向在数字化转型和企业动态能力、创新绩效关系中起调节作用,即个体遗忘强度越高,数字化转型对企业动态能力、创新绩效的正向影响越强。

H4a—H4b:个体遗忘和创业导向共同调节数字化转型和企业动态能力、创新绩效的关系,即当个体遗忘强度和创业导向都较高时,数字化转型对企业动态能力、创新绩效的正向影响最强。

(三)动态能力的中介作用

对于动态能力和企业创新绩效之间的关系,先前研究已确认了动态能力正向作用于企业的创新绩效。[8-9]再进一步结合假设1,本文梳理出以下逻辑关系:数字化转型对企业动态能力产生正向影响,企业动态能力的提升,又有利于企业创新绩效的提升。根据上述逻辑关系,本文认为数字化转型能够通过影响企业动态能力进而影响到创新绩效。基于此,本文提出以下假设。

H5:动态能力在数字化转型和企业创新绩效关系之间存在中介效应。

前文论述了员工个体遗忘和组织层面的创业导向共同影响了数字化转型对企业动态能力、创新绩效的作用关系(假设H2、假设H3和假设H4),而动态能力又可促进企业创新绩效的提升,[8-9]动态能力在数字化转型和企业创新绩效关系之间起中介作用(假设H5)。基于以上所述,本文进一步提出,动态能力中介了数字化转型、个体遗忘和创业导向之间的交互作用。

动态能力的提升并不是无缘无故的,宝贡敏和龙思颖(2015)通过梳理发现,[28]影响动态能力提升的影响因素有很多,其中学习实践、组织认知等变量是影响动态能力提升的关键性影响因素,重复的学习实践和敏锐的组织认知都能够加速企业对动态能力的构建。在数字化转型时代背景下,员工要想满足数字化人才需求,必须增加对学习方面的资源投入。不同于以往公司在传统时代的转型,信息时代的数字化转型对知识技能的要求更高,员工原先所掌握的资源能力在信息时代可能会成为学习的障碍。因此,员工在学习过程中,首先要做到的是遗忘以往旧的不合时宜的知识技能。在遗忘再学习过程中,员工将有更大的可能发现企业运营过程中所存在的不足,提出相对应的建议措施来加以改善,从而推进数字化转型进程,助力企业动态能力的提升,并进一步带来企业创新绩效的提升。

数字化转型过程中,员工要想满足数字化人才需求,就必须要做到个体遗忘的行动改变。同理,企业要想实现数字化转型的成功,内部也要做到改变或允许改变的发生,创业导向则衡量了企业内部改变意愿的强弱。[26]如果企业改变意愿很强,即创业导向强,强的创业导向所催生出来的实验性组织文化会鼓励员工大胆地去积极探索新知识、新模式和尝试新的问题解决方案,并为员工的探索尝试行为提供资源上的支持。[27]所以在强创业导向影响下,阻碍数字化转型的各项不合时宜的知识慣例都容易被变革或淘汰,员工的工作重点也会放在围绕满足数字化人才需求,推进数字化转型取得成效这一目标上,进而有效促进企业动态能力的构建,并带来创新绩效的提升。另外,员工个体也容易将创业导向所营造出的实验性组织文化视为组织层面对自己进行遗忘活动的支持。[27]当创业导向较强时,员工所能感受到的组织层面支持力度较大,增强自己遗忘强度、探索学习新的问题解决办法积极性较高。相反,如果创业导向较弱,员工对组织层面的资源支持则容易做出消极负面评价,导致退缩行为的产生,从而负向作用于企业动态能力的提升。企业动态能力的下降,则会进一步带来企业创新绩效的下降。因此,动态能力的提升不仅是企业在数字化转型背景下支持员工做到遗忘而对企业的一种回报,还可作为企业创新绩效提升的助力,并充当为数字化转型促进企业创新绩效的中介机制。基于以上所述,本文提出以下假设。

H6:动态能力中介数字化转型和个体遗忘对企业创新绩效的交互效应,即个体遗忘对数字化转型和企业创新绩效之间关系的调节作用要靠动态能力来实现。

H7:动态能力中介数字化转型和创业导向对企业创新绩效的交互效应,即创业导向对数字化转型和企业创新绩效之间关系的调节作用要靠动态能力来实现。

H8:动态能力中介数字化转型、个体遗忘和创业导向对企业创新绩效的交互效应,即个体遗忘、创业导向对数字化转型和企业创新绩效之间关系的调节作用要靠动态能力来实现。

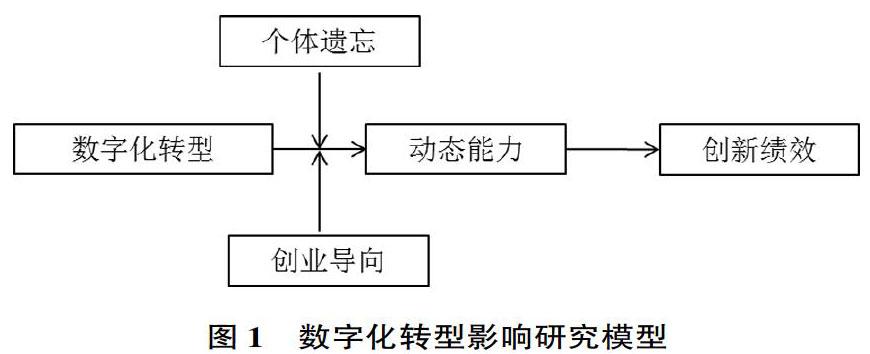

综上所述,本文所构建的数字化转型影响研究模型如图1所示。

三、研究设计

(一)数据收集

在开展研究前,笔者于2019年7月随所在单位的数字经济调查组赴福建泉州和江苏苏州对企业数字化转型实况做了专题调研。根据在调研过程中的访谈结果确定了本文研究样本的选择标准。具体来说,数字化转型前期需要大量的资金投入,数字化转型取得成效的往往集中在经济实力较为雄厚的地区企业,因此,本文的样本选择主要集中在长三角、珠三角等经济较为发达的东部沿海地区。

通过实地调研和网络问卷发放形式共发放调研问卷490份,问卷发放时间集中在2020年3月至2020年8月。为确保研究结果的科学性和准确性,问卷的发放对象主要是对企业数字化转型成效有较为全面了解的企业运营部门或技術部门的中高层管理者。因为保守公司机密的要求,部分公司负责人对填写问卷的积极性不高,两种途径共回收问卷327份。在剔除回答不完整和存在规律性答案的问卷后,最后得到有效问卷173份,有效回收率35.31%。

目前推广数字化转型的企业主要集中在服装制造、汽车机械制造和金属化工等行业,本研究调研样本企业也是集中在上述3大行业。具体来说,服装制造企业占比34.1%,汽车机械企业占比40.5%,金属化工企业占比25.4%。另外,在所调研的企业存续年限方面,10年以下占比20.8%,11—20年占比53.2%,20年(不含)以上占比26%。在企业规模方面,主要集中在100—500人这一规模层面上。总的来说,无论是调研企业所在的行业,还是调研企业的存续年限或是企业规模,都符合研究要求。

(二)变量测量

(1)数字化转型。采用胡青对数字化转型研究所确认的量表,[29]共5个条目,采用Likert-7计分方式,从1表示完全不同意到7表示完全同意。量表α系数为0.853。

(2)个体遗忘。改编自Cegarra和Sánchez(2008)编制的遗忘量表,[30]包含识别问题、改变个体习惯和形成新知识3个维度共9个条目。具体来说,样本条目为“数字化转型背景下,企业员工会乐于接受新知识和新的工作方法”“数字化转型背景下,企业员工会主动采用新知识和新方法开展工作”“数字化转型背景下,企业员工会识别出新知识信息的价值,吸收并利用它”“数字化转型背景下,企业员工会相互合作解决问题”“数字化转型背景下,企业员工会相互分享知识信息”“数字化转型背景下,企业员工会识别出新出现的问题”“数字化转型会改变企业员工思考问题方式”“数字化转型会改变企业员工行为方式”“数字化转型会帮助企业员工审视自己的行为”。量表采用Likert-5计分方式,从1表示完全不同意到5表示完全同意,α系数为0.759。

(3)创业导向。采用Covin和Slevin(1991)创业导向量表,[26]包含创新性、先动性和风险承担性3个维度共9个条目。量表采用Likert-5计分方式,从1表示完全不同意到5表示完全同意,α系数为0.792。

(4)动态能力。采用谭云清等(2013)对动态能力研究所确认的量表[8]共4个条目,采用Likert-7计分方式,从1表示完全不同意到7表示完全同意。α系数为0.868。

(5)创新绩效。采用许芳等(2020)对创新绩效研究所确认的量表[31]共4个条目,采用Likert-5计分方式,从1表示完全不同意到5表示完全同意。α系数为0.879。

(6)控制变量。根据数字化转型专题调研结果,本文的控制变量包括3个,分别是行业类别(1=服装制造企业、2=汽车机械企业、3=金属化工企业),企业年限(1=10年以下、2=11—20年、3=20(不含)年以上)和企业规模(1=100—500人,2=其它)。

四、实证分析

(一)变量间独立性检验

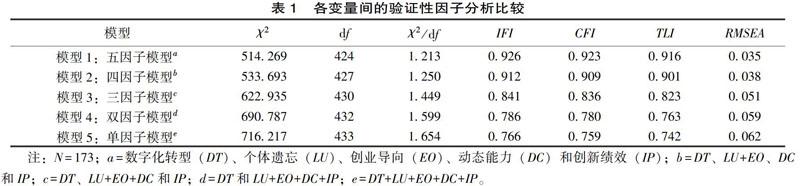

本研究分别将数字化转型、个体遗忘、创业导向、动态能力和创新绩效所构造的五因子模型、四因子模型、三因子模型、二因子模型和单因子模型进行比较,使用Mplus7进行验证性因子分析。结果如表1所示。由表1可以看出,五因子模型的拟合指数情况最好,说明本研究中各变量之间具有良好的区分效度。

(二)共同方法偏差(Common Method Bias)检验

首先,本研究采用Harman单因素检验法来进行检验,结果表明,有10个因素的特征根大于1,且第一个因素解释的累积变异量只有22.975%,远小于40%的临界值。[32]其次,遵循Podsakoff等的建议,[33]采用潜在方法因子效应控制法来对同源方法偏差进行检验。结果显示,在四因素模型基础上增加一个方法因子后,各项指标均无显著性的变化。综合上述判定,本研究中共同方法偏差并不严重。

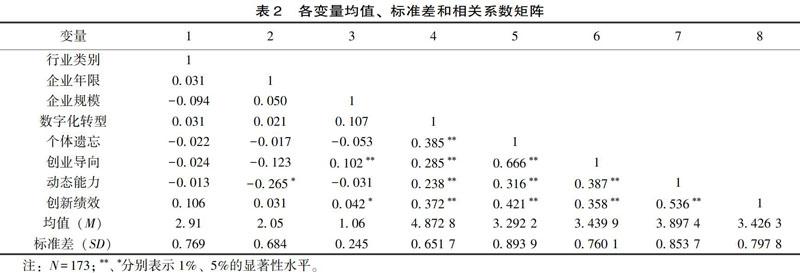

(三)相关分析

本研究中各变量之间相关关系分析结果如表2所示。由表2可知,数字化转型与个体遗忘、创业导向、动态能力和工作绩效都显著正相关,这为本研究的研究假设提供了初步支持。

(四)假设检验

根据假设检验步骤,现逐步回归分析本文所提出的研究假设,具体结果如表3所示。首先,为减少共线性,在进行交互效应计算之前,本文对所有相关变量都进行了中心化处理。其次,本文也对VIF(方差膨胀系数)值和DW值进行了计算,其中VIF取值落在1.054—2.027之间,小于3;DW值均在2附近,符合计量要求。

由表3中的模型1可知,数字化转型与动态能力显著正相关(β=0.311,p<0.01),假设H1成立。模型2、模型6表明,数字化转型和个体遗忘形成的交互项对动态能力、创新绩效的作用均正向显著(β=0.131,p<0.05;β=0.262,p<0.01),表明个体遗忘在数字化转型和动态能力、创新绩效关系之间起正向调节作用,假设H2a、H2b成立。模型3、模型7显示,数字化转型和创业导向形成的交互项对动态能力、创新绩效作用也都显著正相关性(β=0.151,p<0.05;β=0.329,p<0.01),表明创业导向正向调节数字化转型和动态能力、创新绩效之间关系,验证了假设H3a。另外在不同的个体遗忘、创业导向情况下,数字化转型与动态能力之间关系如图2、图3所示。由图2和图3可知,假设H2a、H2b和H3a、H3b得到进一步验证。

在三项交互效应检验中,根据Grant和Sumanth(2009)的方法,[34]将数字化转型、个体遗忘、创业导向所形成的交互项引入方程,得到模型4。由模型4可知,三项交互项对动态能力、创新绩效具有显著的影响(β=0.020,p<0.1;β=0.035,p<0.1)。进一步采用Dawson和Richter(2006)的建议,[35]将个体遗忘和创业导向两个维度分为高个体遗忘且高创业导向、高个体遗忘且低创业导向、低个体遗忘且高创业导向、低个体遗忘且低创业导向4种情况,并绘制了三项交互效应图,如图4所示。由图4可知,低个体遗忘且低创业導向情况下,数字化转型对动态能力、创新绩效是负向影响。当高个体遗忘且高创业导向同时存在时,数字化转型对动态能力、创新绩效的正向影响作用最强,假设H4a、H4b得到验证。

在动态能力中介作用的检验中,由模型5可以看出,动态能力对创新绩效有显著正向影响(β=0.385,p<0.01),同时数字化转型对创新绩效也显著正相关(β=0.281,p<0.01),根据中介效应检验条件,可知动态能力在数字化转型和企业创新绩效之间起部分中介作用,假设H5成立。另外,在有中介的调节作用检验中,根据Edwards和Lambert(2007)所提出的样本自助抽样检测法,[36]利用SPSS软件的Process程序,重复抽样5 000次来进行检验,结果如表4所示。由表4可知,数字化转型和个体遗忘的交互项通过动态能力对创新绩效间接影响的95%置信区间为[0.028,0.113]。数字化转型和创业导向的交互项通过动态能力对创新绩效间接影响的95%置信区间为[0.026,0.106]。数字化转型、个体遗忘、创业导向的三项交互项通过动态能力对创新绩效间接影响的95%置信区间为[0.043,0.157]。由于以上95%置信区间均不包括0,假设H6、假设H7、假设H8均得到有效支持。

五、结论与讨论

(一)研究结论

基于数字经济和创新驱动发展的时代背景,为探讨数字化转型对企业创新绩效的内在影响机制和作用条件,本文分析了数字化转型、个体遗忘、创业导向、动态能力和企业创新绩效之间所存在的影响关系。结果表明:数字化转型正向作用于动态能力;个体遗忘、创业导向在数字化转型与企业动态能力、创新绩效之间关系均起了正向调节作用,并且个体遗忘和创业导向都处于较高强度时,数字化转型对企业动态能力、创新绩效的积极影响最强,即个体遗忘和创业导向还共同正向调节着数字化转型和企业动态能力、创新绩效之间关系。另外,动态能力在中介数字化转型和企业创新绩效之间关系的同时,不仅中介了数字化转型和个体遗忘对企业创新绩效的共同作用,还中介了数字化转型和创业导向对企业创新绩效的共同作用,并且在数字化转型、个体遗忘、创业导向三项交互效应影响企业创新绩效关系中也起了中介作用,即当个体遗忘和创业导向都处于较高强度时,数字化转型将更容易通过动态能力提升企业创新绩效。

(二)研究意义

(1)理论意义。本研究理论贡献主要有两个方面:第一,本研究关于数字化转型对企业创新绩效之间联系内在机制的探索,弥补了现有研究的不足。数字化转型是企业日后发展的必然方向,对企业作用机制相关研究重要性不容忽视。通过梳理既有文献发现,目前数字化转型对企业作用机制的影响研究还主要集中在降低生产成本,提高运营效率等方面。创新是企业发展的核心驱动力,创新能力的强弱直接影响企业未来发展的命运,目前数字化转型对企业创新的影响研究还只是停留在绩效结果层面,缺乏对内在作用机制的探索。本研究基于资源基础理论和IT能力理论,引入动态能力这一变量,通过实证方法确认了动态能力在数字化转型与企业创新绩效关系间起着中介作用,弥补了数字化转型对企业创新绩效之间联系内在机制研究的不足。第二,本研究引入个体遗忘、创业导向这两个变量,探讨其作为激励因素对数字化转型与企业动态能力、创新绩效之间关系的调节作用,这一研究是在以往探究动态能力、创新绩效影响因素和现有企业数字化转型所面临的人才不足困境基础上所确立的,是对已有企业动态能力、创新绩效研究的重要补充和对现实问题的重要理论回答。此外,现有对遗忘的研究主要从组织战略角度来开展的,相关研究量表也是从组织战略层面来设计的。[37]企业数字化转型所面临的人才困境背景下,个体员工的重要性不言而喻,将个体员工的特质单独提出来研究对数字化转型和动态能力的影响作用是十分有必要的,在丰富遗忘相关理论研究成果的同时,也为遗忘的相关研究拓宽了新的视角。另外,引入创业导向这一组织层面的情景支持因素,探讨其作为激励条件与个体遗忘同时在数字化转型与企业动态能力、创新绩效之间关系中的调节作用,也是对已有组织情景因素研究的重要补充。

(2)实践意义。在数字经济快速发展和创新驱动发展的时代背景下,研究结论有两个实践启示:第一,从以往的研究中可以得知,数字化转型对企业创新绩效的提升有正向影响,但这种影响是如何发生的还不清楚。研究表明,通过企业动态能力的提升,数字化转型对创新绩效产生了正向影响,即动态能力在数字化转型作用于企业创新绩效的关系中起着中间媒介的作用。因此,在转型过程中,企业要注意动态能力体系的构建和完善。第二,数字化转型是企业发展的必然方向,企业要为数字化转型的实施创造条件。面对转型过程中企业数字化人才匮乏的困境,企业在加强增量招聘的同时,更要加强对现有存量人才的开发引导。具体来说,数字化转型是对传统信息化的颠覆,员工在传统信息化时代的知识、技能在数字化时代可能会成为企业发展的障碍,企业一方面要鼓励员工遗忘祛除传统信息化时代所掌握的知识、技能,另一方面也要创造条件来培养员工遗忘传统信息化时代所掌握知识、技能,如积极倡导创业导向战略,在企业内形成实验性的组织文化,等。

(三)研究局限与展望

虽然本研究提出的假设得到了验证,受制于研究条件,仍然存在一些局限。一是研究对象的局限。本研究样本企业来自于服装制造、汽车机械制造和金属化工等行业,缺少对其它行业的关注。伴随着数字化技术的进步对企业的渗透性影响将会进一步增强,未来对数字化转型的研究要增加对其它行业样本的取样。二是研究范围的局限。由于数字化转型对企業的影响是深远的、全方位的,而本研究仅关注了对动态能力和创新绩效的影响。未来的数字化转型结果变量研究可拓展到其它方面,如企业品牌、企业文化软实力等。三是中介变量的拓展。如前所述,数字化转型对企业创新绩效的影响可能有多重路径,而本研究只证实动态能力在数字化转型与创新绩效关系间起到部分中介作用。未来研究可以寻找其它变量来探讨数字化转型对创新绩效的作用机制。四是调节变量的丰富。本研究仅从个体遗忘和创业导向视角出发来探讨在数字化转型和动态能力、创新绩效关系间的调节作用,而动态能力、创新绩效前因影响变量较多。未来对动态能力、创新绩效的研究可从其它方面展开,如政府政策等。

[参考文献]

[1]ILONA I,STEFAN T,MARKUS M,et al.Reconciling digital transformation and knowledge protection:a research agenda[J].Knowledge management research & practice,2018,16(2):235-244.

[2]GOLZERP,FRITZSCHE A.Data-driven operations management:organisational implications of the digital transformation in industrial practice[J].Production planning & control,2017,28(16):1332-1343.

[3]LOEBBECKEC,PICOT A.Reflections on societal and business model transformation arising from digitization and big data analytics:a research agenda[J].Journal of strategic information systems,2015,24(3):149-157.

[4]戚聿东,蔡呈伟.数字化企业的性质:经济学解释[J].财经问题研究,2019(5):121-129.

[5]VIALG.Understanding digital transformation:a review and a research agenda[J].The journal of strategic information systems,2019,28(2):118-144.

[6]何帆,刘红霞.数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估[J].改革,2019(4):137-148.

[7]LI F.Digital transformation of business models in creative industries:emergence of the portfolio model[J].Logs engineering and management,2017,46(1):58-64.

[8]谭云清,马永生,李元旭.社会资本、动态能力对创新绩效的影响:基于我国国际接包企业的实证研究[J].中国管理科学,2013,21(S2):784-789.

[9]LIN Y,WU L Y.Exploring the role of dynamic capabilities in firm performance under the resource-based view framework[J].Journal of business research,2014,67(3):407-413.

[10]KOHLIR,MELVILLE N P.Digital innovation:a review and synthesis[J].Information systems journal,2019,29(1):200-223.

[11]ZOLLOM,WINTER S G.Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities[J].Organization science,2002,13(3):339-351.

[12]LYNDON H.I did it my way!an introduction to“Old Way/New Way”methodology[J].Australasian journal of special education,1989,13(1):32-37.

[13]NEWSTROM J W.The management of unlearning:exploding the“Clean Slate”fallacy[J].Training and development journal,1983,37(8):36-39.

[14]陈春花.传统企业数字化转型能力体系构建研究[J].人民论坛·学术前沿,2019(18):6-12.

[15]TEECE D J,PISANO G,SHUEN P A.Dynamic capabilities and strategic management[J].Strategic management journal,1997,18(7):509-533.

[16]ZAHRA S A,GEORGE G.The net-enabled business innovation cycle and the evolution of dynamic capabilities[J].Information systems research,2000,13(2):147-151.

[17]焦豪,魏江,崔瑜.企业动态能力构建路径分析:基于创业导向和组织學习的视角[J].管理世界,2008(4):91-106.

[18]WILHELM H,SCHLOMER M,MAURER I.How dynamic capabilities affect the effectiveness and efficiency of operating routines under high and low levels of environmental dynamism[J].British journal of management,2015,26(2):327-345.

[19]LEE J,BAGHERI B,KAO H A.A cyber-physical systems architecture for industry 4.0——based manufacturing systems[J].Manufacturing letters,2015,3:18-23.

[20]BRIAN S.全球数字化转型现状报告研究[R].2019.

[21]陈煜波,马晔风.数字人才——中国经济数字化转型的核心驱动力[J].清华管理评论,2018(Z1):30-40.

[22]吕铁.传统产业数字化转型的趋向与路径[J].人民论坛·学术前沿,2019(18):13-19.

[23]王才,周文斌.机器人运用对员工工作绩效的影响与作用机制研究[R].中国社会科学院登峰战略企业管理优势学科建设项目工作论文,2018.

[24]BECKER K L.Individual and organizational unlearning:directions for future research[J].International journal of organizational behaviour,2005,9(7):659-670.

[25]LEPINE J A,COLQUITT J,EREZ A.Adaptability to changing task contexts:effects of general cognitive ability conscientiousness,and openness to experience[J].Personnel psychology,2006,53(3):563-593.

[26]COVIN J G,SLEVIN D P.A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior[J].Entrepreneurship theory and practice,1991,16(1):7-26.

[27]孙红霞.知识基础资源与竞争优势:创业导向与学习导向的联合调节效应[J].南方经济,2016(9):32-46.

[28]宝贡敏,龙思颖.企业动态能力研究:最新述评与展望[J].外国经济与管理,2015,37(7):74-87.

[29]胡青.企业数字化转型的机制与绩效[J].浙江学刊,2020(2):146-154.

[30]CEGARRA-NAVARRO J G,SNCHEZ-POLO M T.Linking the individual forgetting context with customer capital from a seller's perspective[J].Journal of the operational research society,2008,59(12):1614-1623.

[31]许芳,田萌,徐国虎.大数据应用能力对企业创新绩效的影响研究——供应链协同的中介效应与战略匹配的调节效应[J].宏观经济研究,2020(3):101-119.

[32]周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004(6):942-950.

[33]PODSAKOFF P M,MACKENZIE S B,LEE J S,et al.Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of applied psychology,2003,88(5):879-903.

[34]GRANT A M,SUMANTH J J.Mission possible?the performance of prosocially motivated employees depends on manager trustworthiness[J].Journal of applied psychology,2009,94(4):927-944.

[35]DAWSON J F,RICHTER A W.Probing three-way interactions in moderated multiple regression:development and application of a slope difference test[J].Journal of applied psychology,2006,91(4):917-926.

[36]EDWARDS J R,LAMBERT L S.Methods for integrating moderation and mediation:a general analytical framework using moderated path analysis[J].Psychological methods,2007,12(1):1-22.

[37]AKGUN A E,BYME J C,LYNN G S,et al.Organizational unlearning as changes in beliefs and routines in organizations[J].Journal of organizational change management,2007,20(6):794-812.

(责任编辑:李 萌)