高铁服务供给对城市劳动生产率的影响

李彦 林晓燕 付文宇

摘 要:作為快速交通网络的重要组成部分,高铁建设对于城市劳动生产率发挥着重要影响。高铁服务供给不仅提高了人口集聚的边际效益,而且有利于增强综合交通运输能力。本文首先就高铁建设如何影响城市劳动生产率进行理论探讨,接着通过构建双向固定效应模型,来探讨高铁服务供给对不同区域和不同产业劳动生产率的异质性影响,最后基于人口集聚和公共交通的视角,来实证研究高铁服务供给对城市劳动生产率的门槛效应。结果表明,高铁服务供给对城市劳动生产率具有积极且显著的促进作用,并且对西部地区的影响最大。高铁服务供给对城市服务业劳动生产率的影响最大,对农业则无显著影响。门槛效应的检验结果表明,当城市人口密度超过边际门槛,每万人中公交汽电数在一定范围时,高铁服务供给对城市劳动生产率的正向影响将得到更好的发挥。

关键词:高铁服务;劳动生产率;人口集聚;交通公平

中图分类号:F242 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2021)02-0117-16

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.016

收稿日期:2020-08-26;修订日期:2021-01-12

基金项目:国家社会科学基金项目“长江经济带城市群联动发展对区域一体化的影响作用及政策选择研究”(19BJL051);安徽高校协同创新项目“安徽深度融入长三角跨界协同治理”(GXXT-2019-039)。

作者简介:李彦,经济学博士,安徽大学创新发展战略研究院讲师;林晓燕,经济学博士,广东财经大学公共管理学院讲师;付文宇,西北大学经济管理学院博士研究生。

The Impact of High-speed Rail Service Supply on Urban Labor Productivity:

On the Threshold Effect of Population Agglomeration and Public Transportation

LI Yan1, LIN Xiaoyan2, FU Wenyu3

(1.Academy of Strategies for Innovation and Development, Anhui University,

Hefei 230039,China;2.School of Public Administration,Guangdong University

of Finance & Economics, Guangzhou 510320,China;3.School of Economics

and Management, Northwest University, Xian 710127,China)

Abstract: As an important part of the rapid transportation network, the construction of high-speed railway(HSR) plays an important role in urban labor productivity. The supply of HSR services not only increases the marginal benefit of population agglomeration, but also helps to enhance the capability of integrated transportation. Firstly, this paper conducts a theoretical discussion about how HSR construction affects urban labor productivity, and then discusses the impact of heterogeneity of HSR service supply on labor productivity in different regions and industries through constructing a two-way fixed effect model. Finally, based on the perspective of population agglomeration and public transportation, an empirically study of the threshold effect of HSR service supply on urban labor productivity. The results show that the supply of HSR services has a positive and significant effect on urban labor productivity, particular in western region. The HSR service supply has the greatest impact on labor productivity of urban service industries, but which has no significant impact on agriculture. The test results of threshold effect show that the positive impact of HSR service supply on urban labor productivity will be better brought into play, when the urban population density exceeds the marginal threshold, and the number of public transport steam and electricity per 10000 people is within a certain range.

Keywords:high-speed rail service;labor productivity;population agglomeration;transportation equity

一、引言及文献综述

区域经济持续增长的根本动力在于生产效率的提升,而交通基础设施建设在其中发挥着重要影响。2020年8月,中国国家铁路集团有限公司出台《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,为中国铁路未来30年的发展勾画出崭新的蓝图。事实上,作为国民经济的大动脉,高速铁路在综合交通运输体系中起着重要作用。

交通运输部发布的《2019年交通运输行业发展统计公报》显示,2019年末中国高铁营运里程已达3.5万公里,并承载着接近70%的铁路乘客。日益完善的高铁网络不仅方便了人们的出行,而且促进了要素在区域间的流动,进而有助于提升城市整体的生产率[1]。

当前,已有许多研究就高铁建设与城市经济发展之间的关系进行多角度的探讨,包括经济增长[2]、劳动力就业[3]、交通可达性[4]、空间格局[5]等方面,但多使用虚拟变量来衡量高铁开通的影响,缺乏对高铁服务供给水平的考察。此外,高铁服务对不同产业生产率是否有积极影响也不清楚。更为重要的是,考虑到高铁扩建是一个循序渐进的过程,在促进人口集聚和扩大综合交通运输能力方面,高铁服务供给对城市劳动生产率的影响是否存在“门槛效应”?研究这些问题,对于合理评估高铁建设的经济效应具有重要的理论价值。

与此同时,随着高铁建设的不断推进,研究高铁服务供给对城市劳动生产率的影响同样具有积极的现实意义。一方面,城市生产效率的提高有利于实现城市经济的可持续发展,特别是在发达国家,完善的交通运输能力有利于提高城市地区的经济效率[6]。另一方面,高铁的大规模扩建也会对航空、公路等其他交通运输方式形成替代和竞争效应,超前的基础设施开发会在一定程度上造成供需结构的错配,并最终对城市劳动生产率的提高造成负面影响[7]。有鉴于此,有必要深入研究高铁服务供给对城市劳动生产率的影响路径及其门槛效应,从而为未来综合交通运输体系的规划提供有价值的启示。

二、理论分析与研究假设

本文用“劳动生产率”来衡量高铁服务供给带来的可达性效益,它是指以劳动力要素的最小投入获得最大经济产出的结果。塞维罗(Cervero)认为空间结构紧凑、可达性好的区域经济效率更高[8]。德雷南(Drennan)和布雷彻(Brecher)认为在考虑了通常的供求因素后,如果一个城市地区的生产率或工资高于其他地区,那么效率的提高可能归因于集聚经济的存在[9]。许多研究试图探讨集聚经济形成的原因,交通基础设施的发展通常被认为是关键因素之一[10]。例如,冯山等认为城市之间的邻近性可以有效地促进集聚经济的形成,而高铁开通将有助于

加强城市之间的经济联系,这对于城市生产率的提升具有积极影响[11]。

大多数学者认为,高铁对城市不同产业发展的影响存在着较大差异,原因在于就运输成本而言,不同行业对它的敏感程度迥异[12]。一方面,服务业、旅游业和知识密集型产业对人员和信息流动的依赖性更强,对高铁更敏感[13-14]。这些行业的企业更多地聚集在已开通高铁的城市,以获得更便捷的服务,从而提高城市的生产效率。另一方面,产业的空间布局也会受到高铁站点选址的潜在影响,一些学者也利用空间计量分析方法来研究这一问题[15]。孙学涛等认为由于高铁站的建设需要占据大量的土地,当生产要素沿着高铁线路从农业向制造业和服务业集聚的时候,高铁服务会对农业发展产生负向影响[16]。因此,在研究高铁建设对城市经济的影响时,需要考虑高铁建设对不同产业的异质性影响。基于上述分析,本文提出如下假设。

H1:高铁服务供给能够提高城市劳动生产率,并且这种影响具有产业异质性。

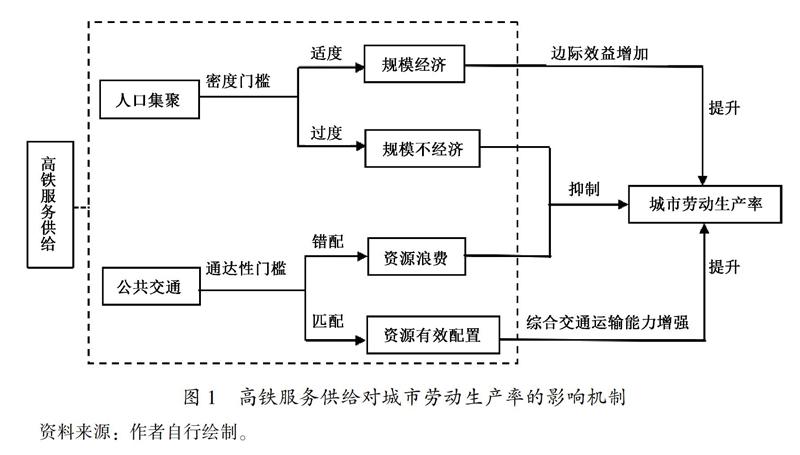

需要注意的是,高铁服务供给对城市劳动生产率的影响程度和方向是不确定的。首先,新开发的高铁系统很可能带来新的出行需求,当高铁项目完成后,沿线地区受益于可达性的显著改善。其次,高铁是典型的轨道交通,需要合理的网络来提供运输服务。为了促进集聚经济的增长,高铁系统必须形成一定的网络规模和频率。高铁运营频率越高,可能会对区域内其他交通方式的需求产生显著影响,进而影响经济系统的效率。因此,在评估高铁扩建的经济影响时,必须考虑“门槛特征”,这涉及效率和公平问题(见图1)。

其一,许多学者研究发现,人口集聚与区域经济增长之间存在明显的倒“U”型关系,这是因为适度的人口密度将有利于规模经济的实现,而人口的过度集聚也会带来拥挤效应,进而对城市劳动生产率造成负面影响[17]。王鹏和莫珂迪研究發现,交通基础设施建设有利于促进城市间的要素流动,提升人口集聚影响城市劳动生产率的边际效益[18]。卡斯泰尔-昆塔纳(Castells-Quintana)也认为交通基础设施提高了人员流动的效率,进而在某种程度上缓解了因人口过度集聚而导致的拥挤效应[19]。由此可见,高铁服务能够有效促进劳动力流动和知识溢出,但需要匹配足够的人口密度。不匹配人口容量的低密度开发将对城市生产效率造成消极影响[20]。换句话说,只有当城市人口密度超过一定阈值后,高铁服务的便利性优势才会得到更好的发挥。

其二,交通公平的概念涉及交通基础设施投资的分配和布局,在规划高铁线路时,需要充分匹配城市公共交通的通达性[6]。事实上,高铁在中国的建设和站点设置并不完全是经济驱动的事件,基于自身利益的考虑,地方政府间往往预先展开竞争[21]。此外,超前的交通基础设施建设容易导致公共资源的浪费。在高铁的初始运营阶段,可达性和连接性的影响可能会受到限制,因为服务频率较低,而且新车站周围缺乏配套的公共交通[22]。为了打造“高铁新城”,一些城市往往将高铁站点设置在距离城市中心较远的地方,在公共交通与高铁站点接驳尚不完备的情况下,这样的做法显然增加了人们的通勤时间和成本,并且在一定程度上造成城市整体空间布局的分散。因此,制定合理的公共交通运输体系是十分必要的。由此,本文提出如下假设。

H2:高铁网络的发展可能对城市劳动生产率的影响具有门槛效应,对于人口密度较高、公共交通通达性较好的城市而言,高铁的正向影响更大。

鉴于高铁对城市劳动生产率的影响有助于未来综合交通运输体系的规划,上述研究假设值得思考。因此,本文基于2007—2017年中国201个地级及以上城市的面板数据,通过构建双重固定效应模型和门槛效应模型,来实证研究高铁服务供给对城市劳动生产率的影响。

三、模型、变量与数据

1. 模型设定

借鉴郝伟伟等人的做法[23],本文在构建柯布-道格拉斯生产函数的基础上,探讨高铁服务供给对城市劳动生产率的影响,模型形式如下:

Yit=AKmitLnit(1)

其中,Yit、Kit、Lit分别表示城市i在t年的总产出、资本投入和劳动投入,将这三个变量转换成人均单位的形式,则有:LPit=A(zit)kmitln-1it(2)

其中,LPit表示城市i在t年的产出效率,本文用劳动生产率来衡量;kit和lit表示人均资本投入和人均劳动投入,分别用物质资本和人力资本来衡量,A(zit)是希克斯乘数,反映外部的集聚收益,括号中的zit代表影响LPit的变量,包括高铁服务供给因素的影响,对上式取对数可得基准回归模型:lnLPit=α0+α1lnkit+α2lnlit+βlnHSRFit+δXit+μi+ηt+εit(3)

其中,LPit为城市i为t年的劳动生产率,HSRFit为各城市的高铁服务频次。参数β表示平均处理效应,即高铁服务供给对城市劳动生产率的边际效应。Xit为其他控制变量,μi为城市的固定效应、ηt为时间效应,εit表示随机扰动项。

根据假设2,本文将城市人口密度和公共交通通达性作为门槛变量,进一步分析高铁服务供给影响城市劳动生产率的门槛效应,借鉴

汉森(Hansen)的研究设计[24],构建如下的模型:

lnLPit=α0+α1lnkit+α2lnlit+β1HSRFit(POPDit≤γ1)+

β2HSRFit(POPDit>γ1)+δXit+μi+ηt+εit(4)

lnLPit=α0+α1lnkit+α2lnlit+β1HSRFit(CARit≤γ1)+

β2HSRFit(CARit>γ1)+δXit+μi+ηt+εit(5)

式(4)和式(5)分别表示人口密度与公共交通的单一门槛模型,其中POPDit和CARit分别表示城市i在t年的人口密度和公共交通通达性,γ1为相应的单一门槛值。考虑到它们与城市劳动生产率之间可能存在反向因果的关系,进而导致模型估计的内生性问题,因而仅将这两个变量作为门槛变量,而不是直接加入到回归模型当中[25]。系数β1、β2用于衡量高铁服务供给水平(HSRFit)对城市劳动生产率的影响。在具体分析中,考虑到可能存在两个门槛的情形,上述模型可进一步拓展成:

lnLPit=α0+α1lnkit+α2lnlit+β1HSRFit(POPDit≤γ1)+β2HSRFit(γ1 β3HSRFit(POPDit>γ2)+δXit+μi+ηt+εit(6) lnLPit=α0+α1lnkit+α2lnlit+β1HSRFit(CARit≤γ1)+β2HSRFit(γ1 β3HSRFit(CARit>γ2)+δXit+μi+ηt+εit(7) 以上两个式子分别表示人口密度与公共交通的双重门槛模型,γ1、γ2为对应的一阶、二阶门槛值,其他变量的含义同上。特别地,门槛模型的选择将通过LR检验来判断[25]。 2. 变量选取 (1)被解释变量:借鉴王鹏和莫珂迪的研究设计[18],用实际国内生产总值与全社会从业人员数的比值来反映城市劳动生产率(LP);为了更好地观察高铁服务供给的产业异质性影响,我们还分别计算出农业劳动生产率(LPA)、制造业劳动生产率(LPM)和服务业劳动生产率(LPS),这些指标为对应产业的GDP与其产业从业人员数的比值。 (2)解释变量:本文的核心解释变量为高铁服务供给水平(HSRF),用城市中所有高铁站的发车频次来表示,具体指经动车组相连的所有城市的总频次数量,不包括“过站不停车”的情形[26]。贾善铭等人认为一个城市的高铁服务频次在一定程度上反映了其与外界联系的便捷程度[27]。陈丰龙和王美昌指出,与设置虚拟变量来衡量高铁开通影响的方法相比,高铁经停频次更能够反映高铁服务的实际发展水平[28]。 (3)门槛变量:根据假设2,选取人口密度和公共交通作为门槛变量,分别反映城市的人口集聚状态和公共交通通达性。 (4)控制变量:影响城市劳动生产率的因素有很多,参考相关研究,本文引入人力资本(l)、物质资本(k)、外资开放度(FDI)、政府公共服务(GOV)和信息化水平(POST)五个控制变量,有关变量的具体说明如表1所示。 3. 数据来源及说明 本文研究年限范围为2007—2017年,数据源自中国经济与社会发展统计数据库。其中,FDI数据用当年的年平均汇率进行换算。截至2017年底,共有201个地级市开通有动车组(D字头)、高速动车组(G字头)和城际高速(C字头)三类列车中的任意一种高速列车,并且运营时速超过200km/h。本文使用各城市的高铁服务频次来衡量高铁的服务频次水平(不包括“过站不停车”的情形),这里的频次并非指经停某城市的车次数,而是指经动车组相连的所有城市的总频次数量。一个城市与其他城市相連的高铁频次越多,则反映该城市的高铁服务水平越高,与其他城市的联系越紧密。为降低异方差的影响,对相关绝对值变量做对数化处理,各变量的描述性统计见表2。

四、实证分析

1. 模型变量检验

本文样本属于短面板数据,不适用于LLC检验,所以将使用HT检验对面板数据平稳性进行检验[33]。由检验结果的t值可以看出(见表3),所有变量HT检验的t值均至少通过了置信水平为5%的显著性检验,因此拒绝原假设,即面板数据并不存在单位根,是平稳的,可进行进一步的面板模型回归。接着,考察自变量的方差膨胀因子,发现取值区间在[1.11,2.18]之间,远小于最大容忍度10,说明不存在多重共线性的问题。

2. 基准回归及内生性处理

首先,本文用高铁服务频次来反映高铁服务供给水平,来考察它对城市劳动生产率的影响。根据式(3),可得相应的基准估计结果,如表4所示。其中,模型1为混合OLS回归结果,考虑到各城市的人口数量、土地面积具有明显的异质性,且高铁建设在不同时期的进程有所差异,因而在基准回归中进一步控制了个体和时间效应,其中,F检验值为19.71,Hausman 检验的卡方值为1490.45,说明固定效应的估计要优于混合OLS和随机效应。根据模型2的检验结果,高铁服务频次这一变量的系数在1%的水平上显著为正,说明每1%高铁服务供给的增加将会使城市劳动生产率提升约0.017%。这一发现与邵帅等人的研究相一致,他们通过建立连续DID模型来研究高铁对长三角区域产业集聚的影响,结果发现高铁服务供给对城市服务业集聚的影响呈正向关系[14]。

值得注意的是,以上回归结果可能面临内生性问题的考验,这一问题的产生可能源于某些不可观测但随时间变化因素的影响,也可能仅是源于反向因果关系。对此,采用工具变量法来解决这一问题。为满足相关性和外生性的要求,相关文献通常采用具有历史特征的工具变量[34-35]。考虑到城市层面数据的可得性(最早可追溯到1984年的数据),本节选择两个历史特征变量,分别是各城市在1984 年的人口密度(POPD1984)和铁路客运量(PPC1984),來作为高铁服务供给的工具变量。选择以上历史变量的理由是: 其一,人口密度是衡量集聚经济的重要变量之一[18],历史上的人口集聚情况和客运承载力是后期高速铁路规划的重要参考依据,换句话说,一个地区是否提供高铁服务供给的其中一个客观因素是该地区是否具有开通新的高铁线路的实际需求,而这一需求在一定程度上可由该地区的人口集聚程度来表示。其二,本文研究年限为2007—2017 年,相对于1984 年的数据已滞后20 年以上,足以确保工具变量与模型残差项不相关。此外,由于1984年的数据不随时间变化,因此我们将这些数据与固定资产投资增长率(交通运输、仓储和邮政业)的乘积作为工具变量加入回归方程之中。

表4中的模型3和模型4给出了工具变量法的估计结果及有效性检验。在回归第一阶段,将高铁服务供给水平作为因变量,将工具变量作为解释变量进行回归,可以发现两个工具变量的回归系数在1%的水平上均具有正向显著性,因而它们满足相关性要求。其次,两个工具变量均通过了识别不足检验和弱工具变量检验,表明所选取工具变量的适用性。其他部分报告了工具变量法第二阶段的回归结果,在考虑内生性问题之后,与混合OLS和双重固定效应的检验结果相一致,模型3和模型4中高铁服务频次的估计系数均显著为正,说明高铁服务供给对城市劳动生产率确有促进作用。

根据模型3的估计结果,每1%高铁服务供给的增加将会促进城市劳动生产率提升约0.05%,这一系数值高于模型2中的估计值,说明在考虑内生性问题之后,高铁建设的估计系数有所提高,该发现与刘勇政和李岩的研究结果相一致[36]。从控制变量的回归结果来看,人力资本、物质资本和政府服务的系数均显著为正,表明它们对城市劳动生产率均发挥显著的正向影响,政府服务这一变量反映了政府对经济活动的财政干预程度,事实上,无论是城市群的交通规划还是产业规划,中国政府都扮演着极其重要的设计者角色。此外,外资开放度和信息化水平的系数在统计学意义上不显著,表明这些因素对城市劳动生产率没有明显的提升作用。

3. 分组回归

前面测得的劳动生产率是针对全样本城市,下面在解决内生性问题的基础上,进一步分析高铁服务供给对不同地区和不同产业劳动生产率的影响,结果如表5所示。模型5—7给出不同地区的分组回归结果,可以看出,高铁服务供给对城市劳动生产率的影响具有一定的区域异质性。对于交通基础条件相对较差的西部地区城市来说,高铁服务频次这一变量的系数值要略微大些(0.059),说明其对西部地区城市劳动生产率的影响最大,而对中部、东部地区城市劳动生产率的影响系数次之。这一发现与阿扎里亚迪斯(Azariadis)的研究结论相一致,他们认为经济欠发达地区应当不断加大公共基础设施投资,通过实施优惠政策来吸引要素的跨区域流动和产业的空间集聚,进而提高当地的劳动生产率[37]。

接着,考察高铁服务供给对城市中不同产业劳动生产率的影响差异。根据模型8—10的检验结果,高铁服务供给对于制造业和服务业劳动生产率均发挥了显著的正向作用,并且对后者的影响略大,对农业劳动生产率的影响则不具有显著性。这一发现与乔彬等人的研究结论相类似,他们基于中国高铁大规模建设的典型事实,研究发现高铁开通有效地释放了当地市场潜力,促进了生产性服务业的多样化集聚,并提高了制造业部门的生产率[38]。

4. 稳健性检验

为验证上述估计结果的可靠性,下面从三个方面来进行稳健性检验。

(1)更换解释变量:在基准模型的估计中,我们使用高铁服务频次作为解释变量,下面将各城市的高铁停靠车次作为替代变量,来反映各城市高铁服务供给水平。以武汉市为例,2017年平均每天有630趟高铁列车在该城市经停,则高铁停靠车次为630,以这些车次经停的城市数量为计数依据,通过加总可得该城市的高铁服务频次为6389。表6中的模型11展示了全样本下工具变量法的估计结果,从中可以看出,高铁停靠车次这一变量的系数呈现正向且显著,高铁车次数量每增加1%,城市劳动生产率将提高0.06%。

(2)剔除中心城市:事实上,中国政府在制定高速铁路的线路规划时,往往优先开通城市群中的核心城市与周边城市的高铁连接线路,这是因为这些城市往往是省域经济、文化和政治中心,人口流动频繁。然而,高铁开通导致了核心城市和中小城市之间生产资源的重新配置[14]。为减轻样本异质性对估计结果可能产生的影响,我们将全样本中的中心城市剔除,并控制了个体效应和时间效应,再次利用工具变量法来估计模型。表6中的模型12给出了子样本检验的结果,这里缺少北京、上海、天津、重庆四个直辖市及省会城市。从中可以看出,高铁服务频次的系数仍然显著为正(0.063)。对比表4中模型3的高铁服务频次系数(0.050)可以发现,在不考虑中心城市的情况下,高铁服务供给的影响系数有较小程度的提高,说明其对中小城市劳动生产率的影响更大。

(3)动态面板估计:考虑到现阶段劳动生产率可能受到过去因素的影响,借鉴刘勇政和李岩的做法[36],考察动态面板模型的估计结果。对此,李彦等人认为高铁建设对已开通高铁城市的影响时滞约为1年,即影响时段不只是当期的[39]。因此,本文在式(3)的基础上,加入被解释变量的一阶滞后项,并进行广义矩(GMM)估计,最终得到的动态面板方程如下:

lnLPit=α0+α1lnkit+α2lnlit+βlnHSRFit+clnLPi(t-1)+δXit+μi+ηt+εit(8)

式(8)中,LPi(t-1)为被解释变量的滞后一期,HSRFit为各城市的高铁服务频次, 控制变量Xit的设置不变,时间范围同样从2007—2017年,其他变量的含义和处理方法同式(3)。

根据模型13估计结果,高铁服务频次的系数在1%的水平下显著为正,与静态面板模型的估计结果相一致,说明高铁服务供给能够对城市劳动生产率发挥出显著的正向影响。由AR估计量和Sargan统计量的检验结果可知,式(8)建立的动态模型是合理的。由此表明,前面的实证结论具有稳健性。

五、进一步讨论:门槛效应检验

根据前面的假设2,下面进行门槛效应检验。首先,利用似然比检验来确定门槛值的个数,如图2所示,其中图2a、2b为全样本似然比函数图像,为进行对比分析,图2c、2d给出了剔除中心城市的子样本似然比函数图像。以图2a为例,其中虚线为LR 值在5% 显著水平下的临界值,虚线以下的区域构成门槛值的95% 置信区间。在有效置信区间内,LR统计

量接近于零,接受了单一门槛估计值等于真实值的原假设,故模型存在单一门槛,门槛值等于764.05。同理可得图2c中存在单一门槛,图2b、2d中存在双重门槛。

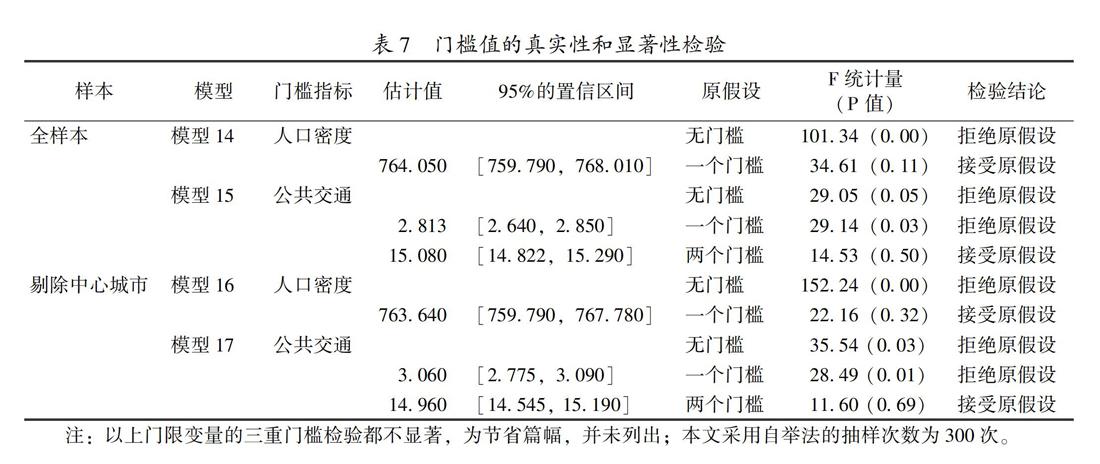

接着,进行门槛值的真实性检验,结果如表7所示。其中,模型14和模型15的结果表明,F统计量在5%的水平上具有统计学意义,说明这些模型确实存在门槛效应。具体来说,人口密度的门槛估计值为764.05,其95%的置信区间为[759.79, 768.01],公共交通的门槛估计值分别为2.81与15.08,其对应的95%的置信区间分别为[2.64, 2.85]和[14.822, 15.290]。因此,对模型14采用单门槛回归模型,对模型15采用双门槛回归模型。同理可得,模型16、模型17分别采用单门槛模型、双门槛模型。

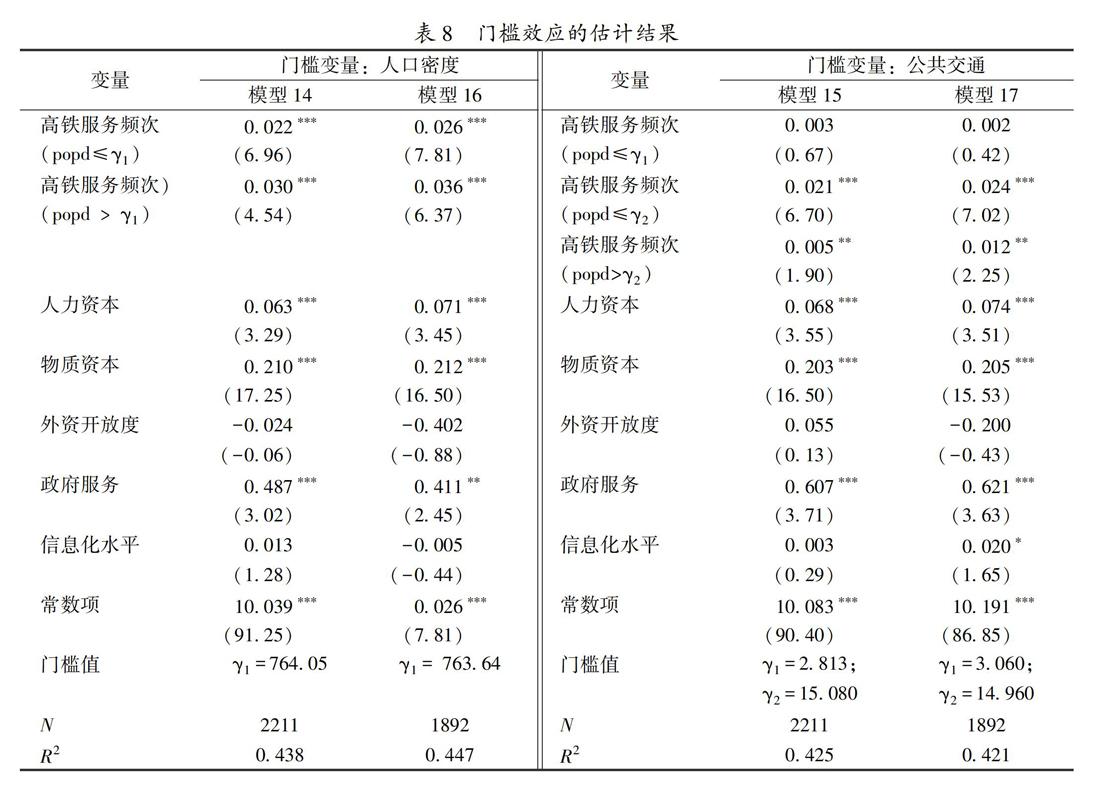

基于上述分析,得出模型14至模型17对应的门槛效应估计结果,如表8所示。模型14的结果表明, 当人口密度超过764.05的阈值时,高铁服务供给对城市劳动生产率的正向影响将从0.022提高至0.03,提高幅度约为36.4%,并在1%的水平下显著。换句话说,如果每平方公里聚集超过764人时,高铁服务的要素流动优势能够得到更大程度的发挥,因而对城市劳动生产率的影响更大。模型15的结果表明,当每万人中拥有公交汽(电)车(CAR)低于3辆时,高铁服务供给不能有效地发挥出对城市劳动生产率的正向影响。当CAR处于[3,15]的区间内时,高铁服务供给对城市劳动生产率的促进作用最大;当CAR大于15辆时,高铁服务供给对城市劳动生产率的正向影响将从0.021下降至0.005,这反映了公共交通对高铁服务的挤出效应。当城市公共交通的通达性处于一定区间时,其与高铁交通的接驳性能达到最优,但当其突破一定门槛时,公共交通对城市劳动生产率的影响会有所提高,这在一定程度上挤占了高铁服务供给对城市劳动生产率的正向效应。对此,张雪薇和宗刚在探讨高铁开通对劳动生产率的影响时,认为应当考虑高速公路、公共交通等其他交通基礎设施的影响,否则可能会高估高铁建设的经济效应[40]。陈振华等人分析了交通可达性对粤港澳大湾区经济增长的影响时,研究发现铁路提速对大湾区经济增长的影响十分有限,原因在于当地的基础设施建设已达到相对饱和的程度[41]。为了验证这一结论,模型16和模型17给出了去除中心城市后的门槛效应估计结果,可以看出高铁服务供给这一变量的估计系数与全样本下的估计系数方向相一致,由此说明上述估计具有稳健性。

六、结论与启示

1. 研究结论

当前,我国已进入“高铁时代”,不断扩展的高铁网络不仅改善了人们的旅行方式,产生时空压缩效应,而且对促进要素流动、增强综合交通运输能力等发挥着积极作用。此外,城市本身的人口分布情况和公共交通发展水平也可能会对城市劳动生产率产生影响。因此,有必要深入研究高铁服务供给对城市劳动生产率的影响。首先,本文基于集聚经济理论,探讨高铁服务供给在对于城市劳动生产率中的影响路径,接着通过构建生产函数模型,在解决内生性问题的基础上,进一步研究高铁服务供给对不同地区和不同产业城市生产率的影响。最后,基于人口集聚和交通公平的视角,来实证估计高铁服务供给影响城市劳动生产率的门槛效应。

实证结果表明:第一,高铁服务供给能够有效提高城市劳动生产率,并且人力资本、物质资本和政府服务在其中发挥着重要的影响。在剔除中心城市的样本后,研究发现高铁服务供给对中小城市劳动生产率的影响较大。第二,分地区来看,高铁服务供给对西部地区城市劳动生产率的提升作用要高于中部、东部地区城市。第三,分产业来看,高铁服务供给对服务业劳动生产率的影响最大,对制造业劳动生产率次之,对农业劳动生产率没有影响。第四,根据全样本下的门槛效应检验结果,一方面,当人口密度超过764(人/平方公里)时,高铁服务供给对城市劳动生产率的促进作用将增强36.4%。另一方面,以每万人中公交汽电车数来表示城市公共交通水平,当该值介于3—15之间时,高铁服务供给对城市劳动生产率的正向作用最大。

2. 政策启示及展望

基于上述研究结论,提出如下三点政策启示。

(1)充分发挥高铁服务的效率提升效应。

当前,我国正积极推进新型基础设施建设,而城际高速铁路是其中的重要组成部分。对此,本文研究表明高铁服务供给能够有效提升城市劳动生产率,特别是中小城市的劳动生产率,因而未来在规划和建设城际高速铁路的过程中,要特别注重加强中心城市与周边城市的支线连接,努力让更多的中小城市嵌入到高铁网络之中,从而共享高铁服务所带来的经济福利。

(2)不断促进高铁服务的均衡化供给。

考虑到高铁服务对不同地区、不同产业的异质性影响,地方政府在推进高铁建设的过程中要兼顾公平与效率。在区域层面,要不断加大对西部地区的高铁建设投资,通过减税、住房补贴等具体措施来吸引人才和资本的流入,努力缩小不同地区间的基础设施发展差距;在产业层面,要注重借助高铁网络完成合理的产业布局,不仅要促进高铁站点的服务业集聚,也要注重改善农业的生产和投资环境,进而促进三次产业间的协调发展。

(3)重点关注高铁服务供给的门槛效应。

基于人口集聚和公共交通的观察视角,本文最后探讨了高铁服务供给影响城市劳动生产率的门槛效应,这一问题的研究有助于为今后基础设施投资和交通网络规划提供重要的经验启示,从而实现各城市之间的协调发展。例如,地方政府可以加强高铁站与城市公共交通的多样化接驳,通过改善本地的营商环境来吸引重点企业的进驻,铁路运营商也应当加强站点的信息化建设,通过优化换乘环境、加强人文关怀来不断提升自身的服务质量,从而实现更大的经济效益。

值得注意的是,本文研究尚存在进一步的拓展空间。在研究对象方面,本文基于地级市层面的数据进行分析,在分析高铁服务供给对中小城市劳动生产率的影响时,忽略了对县级市、县区乃至企业层面的考察。在指标设计方面,本文以高铁服务频次和高铁停靠车次两个指标来反映城市整体的高铁服务供给水平,考虑到权重设置的复杂性,并未考虑城市内不同站点的旅客流量、高铁站与市中心的距离等因素,未来有待全面深入的探讨。

参考文献:

[1]王振华,李萌萌,江金启.交通可达性对城市经济高质量发展的异质性影响[J].经济与管理研究,2020(2):98-111.

[2]任晓红,王钰,但婷.高铁开通对中小城市经济增长的影响[J].城市问题,2020(1):91-97.

[3]董艳梅,朱英明.高铁建设的就业效应研究——基于中国285个城市倾向匹配倍差法的证据[J].经济管理,2016(11):26-44.

[4]张召华,王昕.高铁建设对劳动力资源配置效果检验——来自产业—就业结构偏差的解释[J].软科学,2019(4):44-47,61.

[5]年猛.交通基础设施、经济增长与空间均等化——基于中国高速铁路的自然实验[J].财贸经济,2019(8):146-161.

[6]MONZN A, ORTEGA E, LPEZ E. Efficiency and spatial equity impacts of high-speed rail extensions in urban areas[J]. Cities, 2013, 30(11):18-30.

[7]戴學珍,徐敏,李杰.京沪高速铁路对沿线城市效率和空间公平的影响[J].经济地理,2016(3):72-77.

[8]CERVERO R.Efficient urbanisation: economic performance and the shape of the metropolis[J].Urban Studies,2001,38(10):1651-1671.

[9]DRENNAN M P, BRECHER C. Does public transit use enhance the economic efficiency of urban areas?[J]. Journal of Transport and Land Use,2012,5(3): 53-67.

[10]MART-HENNEBERG J. European integration and national models for railway networks (1840-2010)[J].Journal of Transport Geography,2013,26(1):126-138.

[11]冯山, 范红忠, 张誉航. 高速铁路对城市生产率的影响[J]. 城市问题, 2018(6):14-19.

[12]梅林,王丽艳.高铁网络下我国城市通达性与土地利用效率关系研究[J].经济问题探索,2017(12):102-109.

[13]覃成林, 杨晴晴. 高速铁路发展与城市生产性服务业集聚[J]. 经济经纬, 2016(3):1-6.

[14]SHAO S, TIAN Z, YANG L. High speed rail and urban service industry agglomeration: evidence from Chinas Yangtze River Delta region[J].Journal of Transport Geography,2017,64(8):174-183.

[15]王丽, 曹有挥, 刘可文, 王聪. 高铁站区产业空间分布及集聚特征——以沪宁城际高铁南京站为例[J]. 地理科学, 2012(3):301-307.

[16]孙学涛, 李岩, 王振华. 高铁建设与城市经济发展:产业异质性与空间溢出效应[J]. 山西财经大学学报, 2020(2):58-71.

[17]陈心颖. 人口集聚对区域劳动生产率的异质性影响[J]. 人口研究, 2015(1):85-95.

[18]王鹏, 莫珂迪. 人口集聚视角下交通基础设施对城市劳动生产率的影响[J]. 产经评论, 2019(2):124-139.

[19]CASTELLS-QUINTANA D. Malthus living in a slum: urban concentration, infrastructure and economic growth[J]. Journal of Urban Economics, 2017, 98(3):158-173.

[20]FALLAH B N, PARTRIDGE M D, OLFERT M R. Urban sprawl and productivity: evidence from US metropolitan areas[J]. Papers in Regional Science,2011, 90(3):451-472.

[21]WANG J J, XU J, HE J. Spatial impacts of high-speed railways in China: a total-travel-time approach[J]. Environment and Planning A, 2013, 45(9):2261-2280.

[22]卢佩莹,王波.从区域一体化看融合交通——以粤港澳大湾区和港深广高铁线为例[J].地理科学进展,2018(12):1623-1632.

[23]郝伟伟,张梅青,刘宗庆.交通、城市紧凑度与城市生产率关系实证研究——基于京津冀区域地级市面板数据计量分析[J].宏观经济研究,2016(1):109-120.

[24]HANSEN B E. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, 93(2):345-368.

[25]王鹏, 吴思霖. 研发投入对高新区集聚发展影响的门限效应[J]. 科学学研究, 2019(6):996-1005.

[26]李彦,付文宇,王鹏.高铁服务供给对城市群经济高质量发展的影响——基于多重中介效应的检验[J].经济与管理研究,2020(9):62-77.

[27]JIA S M, ZHOU C Y, QIN C L.No difference in effect of high-speed rail on regional economic growth based on match effect perspective?[J].Transportation Research Part A: Policy & Practice,2017,106(12):144-157.

[28]陈丰龙,王美昌.高铁开通对城市经济增长的异质性影响[J].现代经济探讨,2020(12):17-23.

[29]吴昊,赵阳.中国人口集聚对劳动生产率的非线性影响研究[J].人口学刊,2019(6):78-88.

[30]劉修岩.集聚经济、公共基础设施与劳动生产率——来自中国城市动态面板数据的证据[J].财经研究,2010(5):91-101.

[31]李顺成,李喜演.紧凑式城市空间结构对劳动生产率的影响——基于区域经济发展视角的分析[J].城市问题, 2017(7):42-47.

[32]徐明,刘金山.省际对口支援如何影响受援地区经济绩效——兼论经济增长与城乡收入趋同的多重中介效应[J].经济科学,2018(4):75-88.

[33]HARRI R D F, TZAVALIS E. Inference for unit roots in dynamic panels where the time dimension is fixed[J]. Journal of Econometrics, 1999, 91(8): 201-226.

[34]DINKELMAN T. The effects of rural electrification on employment: new evidence from South Africa[J]. American Economic Review, 2011, 101(7):3078-3108.

[35]FINGLETON B, LONGHI S. The effects of agglomeration on wages: evidence from the micro-level[J]. Journal of Regional Science, 2013, 53(3):443-463.

[36]刘勇政,李岩.中国的高速铁路建设与城市经济增长[J].金融研究,2017(11):18-33.

[37]AZARIADIS C, STACHURSKI J. Poverty traps [M]. Amsterdam: Elsevier pablishers, 2005:295-384.

[38]乔彬,张蕊,雷春.高铁效应、生产性服务业集聚与制造业升级[J].经济评论,2019(6):80-96.

[39]李彦, 王鹏, 梁经伟. 高铁建设对粤港澳大湾区城市群空间经济关联的改变及影响分析[J]. 广东财经大学学报, 2018(3):35-45.

[40]张雪薇,宗刚.高铁开通对劳动生产率的影响研究——基于生产性服务业集聚和产业结构变迁视角[J].软科学,2020(11):1-11.

[41]CHEN Z H, LI Y, WANG P. Transportation accessibility and regional growth in the Greater Bay Area of China[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2020,86(8):1-21.

[责任编辑 方 志]