广东省冬季暴雨及其环流形势特征分析

麦健华 于玲玲 纪忠萍 吴道航 陈柏林

(1 广东省中山市气象局,中山 528400;2 广东省气象台,广州 510080)

引言

广东省北靠南岭,南望南海,每年暴雨频发,危害大,致灾重,影响系统多且复杂,因此广东暴雨一直是气象专家研究的重点。绝大多数对暴雨的研究把重点集中于发生在汛期的锋面暴雨[1-2]、季风暴雨[3-4]和台风暴雨[5-6]上,近年来对汛期暴雨的研究取得了不少成果,业务上对暴雨的预报预警准确率不断提高。

每年的10月至次年的3月为广东的非汛期,暴雨发生的频率相比汛期大为减小,而发生在冬季的暴雨过程则更为少见。在全球气候变化的背景下,广东最近10年冬季暴雨的发生频率与过去30年相比达到了一个高峰,一些关于广东冬季暴雨方面的研究逐渐出现。例如邓文剑等人对2013年12月广东的冬季连续暴雨作了分析,指出高层辐散、低层冷暖交汇是这次暴雨过程的成因,并把这次暴雨过程跟2008年华南的持续低温雨雪冰冻过程进行了比较[7]。杨雨轩等人通过环流分析和物理量诊断研究了2015年12月广东暴雨过程的机理,指出锋生与次级环流是暴雨区上升运动发展的重要机制[8],并采用四维集合变分同化方法对这次暴雨过程进行了模拟,探讨了同化不同雷达观测要素对暴雨模拟的影响[9]。更多对于广东冬季暴雨的研究均是集中于对暴雨个例的分析和诊断上,这些研究指出,稳定的大气环流背景、充沛的水汽、有利的动力条件和天气形势配合是广东冬季暴雨出现的重要条件[10-16]。这些研究的出现加深了对广东冬季暴雨的认识,但与汛期暴雨相比,对冬季暴雨研究的深度和广度仍远远不足,且冬季暴雨由于发生概率小,往往更难进行预报,漏报现象时有发生。因此,对广东冬季暴雨进行更深入的研究很有必要。本文利用降雨观测资料、NCEP再分析资料、MICAPS探空资料,对1981—2019年广东的冬季暴雨时空分布特征进行了研究,并对造成冬季暴雨的天气形势和探空指数特征进行了分析和归纳,期望可以为今后广东冬季暴雨的分析和预报提供参考依据。

1 资料选取

气候学上把每年的12月至次年2月定义为冬季,因此本文把发生在12月至次年2月,某地区人工观测站日降雨量(北京时08:00至次日08:00)大于或等于50 mm的降水事件定义为该站点当天出现冬季暴雨,记为一个冬季暴雨站次,而暴雨过程的定义则依照表1的广东省气象台预报片区划分,当预报片区内额定站数的人工观测站出现暴雨,或者是不连片大于等于5个观测站出现暴雨,则定义为一个暴雨过程;当暴雨过程的连续出现日数大于1 d时,称为连续暴雨过程[17]。另外,把某年12月至次年2月的暴雨称为该年的冬季暴雨,例如1981年12月至1982年2月出现的暴雨称为1981年的冬季暴雨,如此类推。

表1 广东省气象观测站点片区划分及暴雨过程额定站数

本文选取广东省气象局提供的广东21地市86个人工观测站1981—2019年冬季每天的日降水量数据和同期NCEP再分析资料(分辨率2.5°×2.5°)的500 hPa高度场、850 hPa风场以及海平面气压场,以及中国气象局气象探测中心提供的2005—2020年广东站点的MICAPS探空数据,对广东近40年的冬季暴雨作时空分布、天气形势和探空指数特征的分析。

2 广东冬季暴雨时空分布特征分析

2.1 空间分布特征

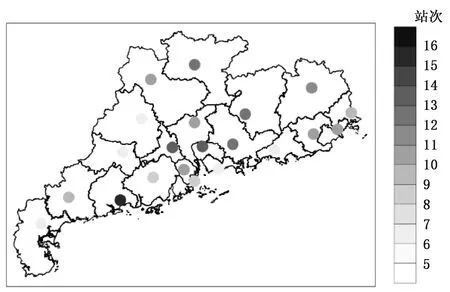

图1为广东省内21个地市从1981年到2019年共39年间冬季暴雨出现的总站次数,若地市内人工观测站大于一个,则取地市内各个观测站冬季暴雨出现站次数的平均。可以看出广东省不同地区冬季暴雨的出现频次存在很大的地域差异,出现最多的是阳江市15.5站次,最少的是湛江市6.0站次,39年间全省各站点平均出现冬季暴雨9.9站次,即各站平均每年出现冬季暴雨0.25站次。总体上冬季暴雨的出现站次数东部比西部多,北部比南部多。相邻地市冬季暴雨出现的站次数也能差别很大,例如阳江、茂名和江门同样位于广东西部沿海,但江门和茂名冬季暴雨出现的站次数分别为8.3和9.2站次,与阳江相比明显偏少。

图1 广东21个地市人工观测站1981—2019年39年间冬季暴雨出现总站次数

2.2 时间分布特征

经统计,从1981—2019年广东省86个人工观测站累计出现冬季暴雨848站次和64次冬季暴雨过程。图2是1981—2019年间广东冬季暴雨站次数和暴雨过程数的年际变化,可以看出广东在不同年代冬季暴雨及暴雨过程出现的次数差别很大,1981—1990年、1991—2000年、2001—2010年和2011—2019年的年均暴雨站次数分别为24.6、17.2、7.5和39.4个,年均暴雨过程数分别为2.1、1.5、0.9和2.1次,暴雨站次数和暴雨过程数均体现出两边高、中间低的分布趋势,即20世纪80年代和21世纪10年代冬季暴雨多,20世纪90年代和21世纪00年代冬季暴雨出现少,且2010年后冬季暴雨站点的出现频次达到了最高峰。在这39年中出现冬季暴雨最多的年份是2015年的159站次,其次是1982年的99站次和1997年的61站次,1983、1986、1987、1990、1993、1998、2008和2010年没有站点出现冬季暴雨;大暴雨出现最多的年份为2015年的39站次,其次是2013年的4站次,绝大部分年份没有出现过冬季大暴雨,说明广东省冬季出现大暴雨的概率较低。在暴雨过程方面,1982年出现了8次暴雨过程,为39年最多的年份,排名第2的是2015年的6次;有14个年份没有出现暴雨过程,占总年数的36%。连续暴雨过程出现最多的年份是1982和2015年,这两年都出现了4次,其次是1984年的3次,39年中仅有12个年份出现过连续冬季暴雨过程。连续暴雨持续最多的天数为3天,出现在1985年2月6—8日。暴雨站次数和暴雨过程数的相关系数达到了0.83,说明两者的变化趋势较为一致。

图2 广东1981—2019年冬季暴雨站次数和暴雨过程数年际变化

广东省冬季暴雨不仅年际变化大,不同月份暴雨出现的情况差别也很明显。表2是冬季各个月份暴雨出现的情况。从出现冬季暴雨的站次数来看,1月出现的站次数最多,其次是2月,12月出现暴雨的站次数最少;从大暴雨站次数来看,1月出现次数最多,2月出现大暴雨的站次数最少。从暴雨过程数来看,2月出现的暴雨过程最多,共29次;其次是1月的21次,12月暴雨过程最少,仅有14次。在连续暴雨过程方面,同样是2月最多,12月最少。冬季暴雨也会出现如闪电、雷暴、大风等对流天气现象,当暴雨出现当天观测站点有记录到闪电、雷暴、雷雨大风、冰雹等对流天气现象时,称站点出现对流。2月份由于是从非汛期到汛期的过渡阶段,因此对流出现的次数比其他月份明显要多,有36%的站次在出现暴雨时同时伴随对流天气现象;12月的对流出现次数最少,仅有4%的站次在暴雨同时伴有对流天气。综上,1月出现冬季暴雨的站次数比其他月份明显要多,2月的暴雨过程数比1月多,但暴雨站次数比1月少,说明2月的冬季暴雨局地性较强,且暴雨时对流天气比其他月份明显要多,12月的冬季暴雨出现最少,对流最不明显。

表2 冬季各月份暴雨出现情况

2.3 暴雨过程区域性特征

在广东省1981—2019年出现的64次冬季暴雨过程中,暴雨过程站次数在5个或以下、6~10个、11~20个、20个以上的分别有22次(34.3%)、20次(31.3%)、13次(20.3%)和9次(14.1%),可见暴雨站次数在10个以下的区域性暴雨占比最大,达到了65.6%,大范围冬季暴雨出现较少。暴雨站次数在20个以上的9次冬季暴雨过程中,出现在1月的有6次,12月3次,即1月出现大范围冬季暴雨的机率更大,其中范围最大的冬季暴雨出现在2016年1月28日,该日广东全省共有71个站点出现了暴雨或大暴雨量级的降水。

3 广东冬季暴雨探空和环流特征分析

3.1 广东冬季暴雨探空特征

探空资料对暴雨的潜势预报有重要的指示作用,本文利用2005—2019年共26个广东冬季暴雨过程的探空资料,选取与降雨密切相关的K指数、对流有效位能(CAPE)、沙氏指数(SI)、整层比湿积分(IQ)、850 hPa和500 hPa的垂直温差(ΔT)进行分析,并与2017—2019年25个冬季中到大雨日(当天在表1划分的片区内额定站点出现10.0~49.9 mm降水)及72个无雨日(当天86个人工观测站无出现降雨,或5个以下观测站出现1.0 mm以下降雨)的探空指数进行对比。若降雨出现站点无高空观测,则取距离该站点最近的探空站点资料代替,而无雨日的探空指数则取全省5个探空站点指数的平均值。由于探空指数在降雨出现前、出现中和出现后差异大,因此本文对探空指数的选择为取降雨日或无雨日08:00和20:00探空指数的最大值(其中SI取当天的最小值)。

图3是2005—2019年广东省冬季暴雨过程和2017—2019年冬季中到大雨日及无雨日在K指数、对流有效位能CAPE、沙氏指数SI、整层比湿积分IQ、 850 hPa和500 hPa垂直温差ΔT5个指标不同区间下的出现比例,其中横坐标是各个指数的取值范围,纵坐标代表在不同取值范围下冬季暴雨过程、中到大雨日和无雨日出现次数的百分比。从图3a可知,当K指数在31~35 ℃范围下冬季暴雨过程所占比例最大,达到46.5%;其次是K指数在26~30 ℃范围下的20.7%;K指数在25 ℃以下时出现的冬季暴雨比例最少,仅为13.8%。在中到大雨日中K指数在25 ℃以下的天数占比最大,为40%,其次是31~35 ℃范围下的32%;而在无雨日中有71天的K指数在25 ℃以下,占比98.6%,仅有1天的K指数达到26 ℃,与暴雨日对比明显。图3b为CAPE值的分布,86.2%的冬季暴雨出现在CAPE值小于100 J·kg-1的条件下,其中CAPE值为0时的比例高达36.2%,仅有1.7%的冬季暴雨出现在CAPE值大于500 J·kg-1的条件下,说明以CAPE值的大小对冬季暴雨进行潜势预报效果可能并不理想。与暴雨日类似,中到大雨日中有88%的天数出现在CAPE值小于100 J·kg-1的条件下;在无雨日中,CAPE指数均在100 J·kg-1以下,其中72.2%的无雨日CAPE值为0。图3c为SI指数的分布,SI小于0 ℃和大于0 ℃下出现的冬季暴雨比例分别为22.4%和77.6%,其中SI指数在0~3 ℃时比例最高,达到55.2%;出现在SI小于-3 ℃下的冬季暴雨仅占总数的1.7%。在中到大雨日中,SI在0~3 ℃和3 ℃以上的天数比例分别为32%和52%;而在无雨日中,所有无雨日的SI指数均在3 ℃以上,占比100%。冬季暴雨的出现需要充足的水汽,如图3d所示,大部分冬季暴雨过程中IQ值都较大,仅15.5%的冬季暴雨出现在IQ小于3000 g·kg-1的情况下,而无雨日这一范围的占比高达98.6%,中到大雨日占比则为32%,介于暴雨日和无雨日之间;当IQ在4000~5000 g·kg-1范围下冬季暴雨所占比例最高,达到46.6%;而中到大雨日则是IQ在3000~4000 g·kg-1范围下最高,占比52%;仅有1次冬季暴雨出现在IQ大于5000 g·kg-1下,但冬季由于大气总体较为干燥,出现大于5000 g·kg-1的样本较少,因此总体上冬季暴雨出现的概率随着IQ的增大而增大。图3e为850 hPa和500 hPa垂直温差的分布,冬季暴雨出现在ΔT为23~25 ℃的占比高达46.6%,其次为21~22 ℃的27.5%,当ΔT过高或者过低时,冬季暴雨的比例明显减小。与暴雨日类似,中到大雨日在ΔT为23~25 ℃范围时占比最大,达44%,其次为20 ℃以下的28%;无雨日中ΔT均在22 ℃或以下,其中温差在20 ℃以下的天数占比达到86.1%,说明中低层温差较小时不利于形成明显降雨;而ΔT大于25 ℃时暴雨比例减小,这可能是由于冬季并不容易形成较大的中低层温差,导致大温差下冬季暴雨的占比变小。

图3 广东省冬季暴雨过程、中到大雨日和无雨日在K(a)、CAPE(b)、SI(c)、IQ(d)、ΔT(e)5个指标不同区间下的出现比例

综上,冬季暴雨出现时的探空层结条件与中到大雨量级降雨和无降雨时相比有着明显的不同,而与汛期强天气的探空特征相比差异也很明显。在汛期,理论上K指数和CAPE值越大、SI指数越小、IQ值越大时出现强天气的机会就越大[18-19],但冬季暴雨大多出现在K指数适中、CAPE值较小、SI值和IQ值较大的层结条件下;而在垂直温差方面,冬季暴雨与汛期强降水相似,适中的垂直温差最有利于降水,其中850 hPa与500 hPa温差在23~25 ℃时强降水出现的机会最大,当垂直温差过高或过低时降水出现机会减少[20]。说明与汛期的对流降水相比,冬季暴雨大多属于稳定性降水,雨强与汛期相比较小,稳定的天气形势和大气层结使降水能够长时间维持,从而达到暴雨级别。

3.2 广东冬季暴雨影响系统

暴雨的出现是各层天气系统互相配合的结果[21-22]。表3是引起广东冬季暴雨过程的500 hPa、850 hPa和海平面天气系统及各个系统引起的暴雨过程次数。

表3 引起广东冬季暴雨过程的500 hPa、850 hPa及海平面天气系统及各系统造成的暴雨次数

500 hPa上对冬季暴雨造成影响的天气形势比较简单,主要分为南支槽东移、多波动偏西风和槽前西南风3类。在这3类形势中,南支槽东移形势造成的冬季暴雨占绝大多数,广东39年的64场冬季暴雨过程中,有45次(70.3%)500 hPa上的天气形势为南支槽东移,其次为多波动偏西风形势的14次(21.9%),槽前西南风为5次(7.8%)。没有出现过在副热带高压主体或高空槽后西北风影响下的冬季暴雨过程。

850 hPa上造成广东冬季暴雨的天气形势主要有南风类、切变线类和偏东气流类。其中南风类又分为西南气流、偏南气流和东南气流,分别出现20次(31.3%)、18次(28.1%)和3次(4.7%)。切变线类中,冷式切变和暖式切变分别出现19次(29.7%)和3次(4.7%)。偏东气流类仅造成了1次(1.5%)冬季暴雨过程。可见,850 hPa上最容易造成冬季暴雨的天气形势为西南气流、冷式切变和偏南气流,这3类形势引起的冬季暴雨过程占总数的89.1%。

广东冬季暴雨地面形势绝大多数与冷空气活动有关。在64次冬季暴雨过程中,由西路冷空气南下造成的有23次(35.9%),东路冷空气南下造成的有20次(31.3%);冷空气减弱出海变性后,在变性高压脊影响下出现的冬季暴雨过程有12次(18.8%);三者总和占总数的86.0%。另外,有9次(14.0%)冬季暴雨过程由西南低压的发展所造成。

3.3 广东冬季暴雨天气形势类型及暴雨引发机制

把引发暴雨的天气形势进行归纳和分型是暴雨研究和预报中的有效手段。根据上文对850 hPa和海平面影响广东冬季暴雨的天气系统及其出现次数进行分型,把引起广东冬季暴雨过程最主要的天气形势分为4类(图4),表4是这4种天气形势所占冬季暴雨过程的比例及各项探空指数的平均值。

表4 广东冬季暴雨4类天气形势所占比例及探空指数

图4 广东冬季暴雨过程的4类主要天气形势:(a)切变-冷空气型,(b)南风-冷空气型,(c)南风-变性高压脊型,(d)南风-西南低压型(图中实线代表海平面气压,风杆代表850 hPa风向风速)

(1)切变-冷空气型(图4a)。这种形势占广东冬季暴雨天气形势的32.8%,占比排名第1。这种形势的暴雨多由冷式切变线在南压过程中引发,一般是影响广东的冷空气有所减弱,或是冷空气较为浅薄,850 hPa上吹南风,但北方有冷空气补充南下,北风遇南风形成冷式切变,冷暖交汇引发暴雨,当冷空气完全控制广东省,广东省上空由北风控制,切变线南压到南海洋面上,降雨结束。也有少数的切变线暴雨是由暖式切变所引起的,形势是前期控制广东的冷空气强度逐渐减弱,850 hPa上南海北部的南风逐渐上岸,与原来控制广东的北风形成对峙引发暴雨。切变-冷空气型暴雨在冬季各个月份均可出现,暴雨点的位置取决于切变线停留的位置和时间。若切变线搭配的是东路冷空气,一般会影响广东的北部和东部;由于冷空气对广东西南部的影响较小,因此西南部基本不会出现这种类型的冬季暴雨。这种暴雨类型的K指数和ΔT是4种类型中最小的,SI指数最大,不利于对流的出现。

(2)南风-冷空气型(图4b)。这种形势所占的比例和切变-冷空气型同为32.8%,是广东冬季暴雨最常见的天气形势。广东省地面被冷空气所控制,当冷空气较为浅薄时,850 hPa吹南风,南风中的水汽被冷空气抬升引发降水形成暴雨。这种类型的暴雨多由偏南气流和西南气流的增强所引发,东南气流引发的暴雨相对较少。在广东范围内有明显的风速辐合,部分个例南风风速可达到急流级别,当南风较小时,如果降水时间足够长,也能形成暴雨。这种类型的暴雨在冬季的各个月份均有出现,影响地区取决于冷空气前锋和南风产生辐合的位置,若南风搭配的是东路冷空气,暴雨多出现在北部,其次是东部和中南部沿海,西南部出现这种暴雨的机会相对较小。探空指数显示这种类型的热力条件比切变-冷空气型好,不稳定层结条件和水汽条件与切变-冷空气型相当,总体上仍不太有利于对流的出现。

(3)南风-变性高压脊型(图4c)。这种天气类型所占比例为17.2%,在4种天气类型中排第3。当影响广东的冷空气出海变性并逐渐减弱后,广东多受变性高压脊影响,高压后部低层转为南风,有时南风较弱,有时南风能迅速增强并达到急流级别,降水出现引发暴雨。这类暴雨在冬季各个月份都有出现;在落点上,西南部出现的次数较少,但这类暴雨一般以局地性暴雨为主,范围较小且较为分散,是预报上的一大难点。从探空指数看,这种类型的水汽条件在四种类型中是最差的。

(4)南风-西南低压型(图4d)。这种类型占比14.2%,是四种类型中最少的。冬季到春季的过渡期,冷空气势力逐渐减弱,在我国的西南部经常会有低压系统强烈发展,广东范围内等压线呈南北向,其伴随的西南气流或偏南气流迅速增强并达到急流级别,大量的水汽向广东输送,在强位势不稳定下引发暴雨。西南低压在冬季的其他月份不容易发展,因此这种类型的暴雨全部出现在2月,由于低压的存在时间较长,因此容易引发连续暴雨过程。这种暴雨多出现在广东南部特别是东南部,在广东北部出现的机会较少。由于出现时间接近广东汛期,这种暴雨的K指数、CAPE、IQ和ΔT均明显大于其他3种暴雨类型,而SI指数则是4种类型中唯一的负值,有利于对流的发生,因此这种类型的暴雨往往有对流性质,与前文所述2月的冬季暴雨常伴随对流天气现象相对应。2020年2月14日在广东河源市就出现了典型的强对流冬季暴雨过程,伴有雷雨大风和冰雹等强对流天气现象。

4 结论

本文利用了1981—2019年冬季(12月至次年2月)广东省86个人工气象观测站的降水数据和NCEP再分析资料,2005—2019年MICAPS探空资料,对广东省冬季暴雨的时空分布、天气形势和探空指数特征进行了研究,结论如下:

(1)广东冬季暴雨地域分布不均匀,总体上东多西少、北多南少,39年间各个站点平均每年会出现冬季暴雨0.25站次,其中冬季暴雨出现最多的是阳江15.5站次,最少的是湛江6.0站次。

(2)不同年份冬季暴雨出现的次数差别很大,其中2011—2019年年均冬季暴雨站次数39.4站次,1981—1990年、2011—2019年年均暴雨过程数2.1次,均为近4个年代中最大。2月出现的冬季暴雨过程最多,为29次;12月最少,仅有14次。2月有36%的暴雨过程伴随有对流天气现象,比其他月份明显要多。暴雨站点数在10个及以下的冬季暴雨过程占比65.6%,大范围冬季暴雨出现较少。

(3)冬季暴雨大多出现在K指数和ΔT适中,CAPE值较小,SI指数和IQ较大的层结条件下,以稳定性降水为主,其探空指数特征与冬季中到大雨日、无雨日和汛期强天气相比有着明显的不同。

(4)广东冬季暴雨最常见的天气形势为500 hPa南支槽东移、850 hPa偏南气流和冷式切变、地面西路冷空气和东路冷空气的补充。按照影响系统的不同,可把冬季暴雨天气形势分为切变-冷空气型、南风-冷空气型、南风-变性高压脊型和南风-西南低压型4类。切变-冷空气型、南风-冷空气型和南风-变性高压脊型在冬季各月份均可出现,广东西南部出现这3种类型的冬季暴雨较少;南风-西南低压型全部出现在2月,其探空指数特征最有利于对流天气的发生。