青枯菌的不同生理小种及生物型对桉树的侵染风险

王亚聪,田红雨,王照玉,史晓梦,张书蔚,冉隆贤,2

(1河北农业大学 林学院,河北 保定 071000;2河北省林木种质资源与森林保护重点实验室,河北 保定 071000)

桉树(Eucalyptusspp.)又称尤加利树,具有种类多、适应性强、生长快等优点,自然分布于澳大利亚等地区,在我国广西、广东和海南等地均有引种栽培,已成为我国三大造林树种之一,面积居世界第三位,仅次于巴西和印度[1-2]。

桉树青枯病是由茄拉尔式菌[Ralstoniasolanacearum(Smith) Yabuuchietal.]侵染引起的,该病原菌属生理小种1号,包括Ⅰ和Ⅲ2种生物型,与木麻黄 、番茄、甘薯等青枯病菌在染色反应、形态特征及理化特性上相同,并且与在不同桉树品种和地理种源分离得到的青枯病菌株的致病力基本一致[3-4]。近年来随着桉树人工林的快速发展,桉树青枯病的发生日趋严重,影响了我国桉树产业的可持续发展。目前,生产上多采用抗病品种选育和化学防治的方法防治桉树青枯病,但多数抗病品种的种源有限,且存在抗病能力不稳定的现象,而化学防治不仅容易产生抗药性,而且还容易污染环境,威胁人畜的安全健康[5-6]。另外,从我国青枯病的发生规律来看,虽然青枯病主要发生在长江以南地区,但是随着气候变化以及南北交流日益紧密,青枯病的发生已有由南向北扩展的趋势,所以需要采取有效的措施防止其继续扩展为害[7]。

青枯菌是一种由许多遗传群组成的物种复合体,具有广泛的寄主范围和地理分布,在土壤中能存活较长时间[8-9],可侵染53个科的450多种植物[10-11],但其在寄主范围、分布区域、致病能力和生理生化等方面也存在明显差异。目前国际上公认的2种分类方法分别是依据青枯菌对寄主植物的致病能力或对三糖三醇的氧化能力将其分为5个生理小种和5个生物型[12-14]。青枯菌生理小种1号的寄主范围较广,可侵染番茄、烟草、辣椒等茄科植物及许多其他科的植物;生理小种2号只侵染香蕉和海里康属的植物;生理小种3号主要侵染马铃薯,偶尔侵染番茄、茄子[14];生理小种4号和5号分别对姜和桑树有较强的致病力,对其他植物致病力微弱或不致病,但对于除生理小种1号的Ⅰ和Ⅲ2种生物型对桉树有较强的致病力外,其他生理小种和生物型是否对桉树具有侵染能力还未见报道[15-16]。在测定青枯菌对植物的致病能力的研究中,常用的接种方法有很多,其中常见的有顶端接种、伤根灌淋菌液法和WFT法等,而与常用的接种方法相比茎段浸泡法操作更为简单快速,且结果也更为接近林间植物发病的实际情况[17]。因此,研究中利用常规的顶端接种和更方便快捷的浸泡接种2种方法探究青枯菌不同生理小种和生物型对桉树的致病能力,系统地分析了不同青枯病菌的致病规律,以更好地针对不同生理小种及生物型采取不同的防治措施,并降低青枯病危害桉树种植的风险,同时也为营造桉树人工林和综合防治桉树青枯病提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

供试植物:健康尾叶桉幼嫩枝条,采自于河北农业大学温室。

供试培养基:KB培养基[18]和TTC培养基[19-20]。

供试菌株:研究中所使用的青枯菌不同生理小种和生物型菌株的特性和来源见表1。

表1 供试青枯菌信息Table 1 Characteristics of Ralstonia solanacearum strains used in this study

1.2 方法

1.2.1 强致病力菌株的活化和培养 将保存的青枯病菌不同生理小种和生物型的菌悬液分别涂布于KB培养基上进行活化培养,2 d后挑取单菌落在TTC培养基上划线培养,培养2 d后挑取乳白色菌落或中间有一点淡红色的菌落在KB培养基上纯化。

1.2.2 菌悬液的制备 将获得的强致病力菌株纯化培养2 d后,用无菌水冲洗细菌菌体,配制成浓度为1.0×108CFU/mL的菌悬液,稀释10倍,浓度为1.0×107CFU/mL,备用。

1.2.3 青枯菌不同生理小种对桉树的致病性测定

顶尖接种法:将采回的尾叶桉健康幼嫩枝条冲洗干净,用锋利的刀片切成长度为10 cm左右的茎段,保留部分叶片,形态学上端切斜口,下端切平口,再置于装有30 mL冷却白开水的小三角瓶或小烧杯中,每瓶5个茎段,每个处理3瓶。分别取菌株GIM 1.76、Po 88、Z 2013-1和GIM 1.73的菌悬液2 μL接种于茎段的上端切口,以接种同体积的桉树青枯病菌Rrpr菌悬液和无菌水为对照,用保鲜膜封口,于30 ℃光暗12 h交替保湿培养,每天观察和记录发病情况,接种3~7 d后计算发病率和病情指数。

其中,病情指数=[Σ(各级病株数×相应分级的代表数值)/(总株数×最高级代表值)]×100。

病害分级标准:0级为无症状;1级为变黑茎段长度小于0.5 cm;2级为变黑茎段长度 0.5~2.0 cm;3级为变黑茎段长度2.0 cm以上或整个茎段全部变黑、死亡[21]。

茎段浸泡法:按照上述方法制备10 cm左右的桉树茎段,分别插入含有50 mL浓度为107CFU/mL的4个青枯菌菌悬液的小三角瓶或小烧杯中,以接种同体积的桉树青枯菌Rrpr菌悬液和无菌水为对照,培养条件同上,每天观察和记录发病情况,接种3~7 d后计算发病率和病情指数。

1.2.4 青枯菌不同生物型对桉树的致病性测定 利用顶尖接种法分别接种青枯菌生理小种3号生物型Ⅱ Po 88菌株和生物型Ⅲ Po 43菌株的菌悬液,以接种桉树青枯菌Rrpr和无菌水为对照,方法同上,每天观察和记录发病情况,接种3~7 d后计算发病率和病情指数。

1.2.5 病原菌的分离验证 取接种试验中发病的茎段,在超净工作台中用70%酒精消毒30 s,升汞消毒2 min,无菌水冲洗3~4次,然后取发病部位研磨,取上清液200 μL涂布于KB培养基上培养,观察菌体的形态,与青枯菌做对比,再将对比后的菌株在TTC培养基上进行培养,观察菌株是否出现因毒力不同而变色的现象,验证尾叶桉发病是否由于青枯病菌的侵染所致。

1.2.6 数据的统计分析 应用Excel 2019软件对试验数据进行计算和制图,然后分别对数据进行反正弦转换,再使用SPSS 22.0软件进行单因素方差分析和Duncan多重比较,以此进行数据的差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 青枯菌不同生理小种对尾叶桉的致病性

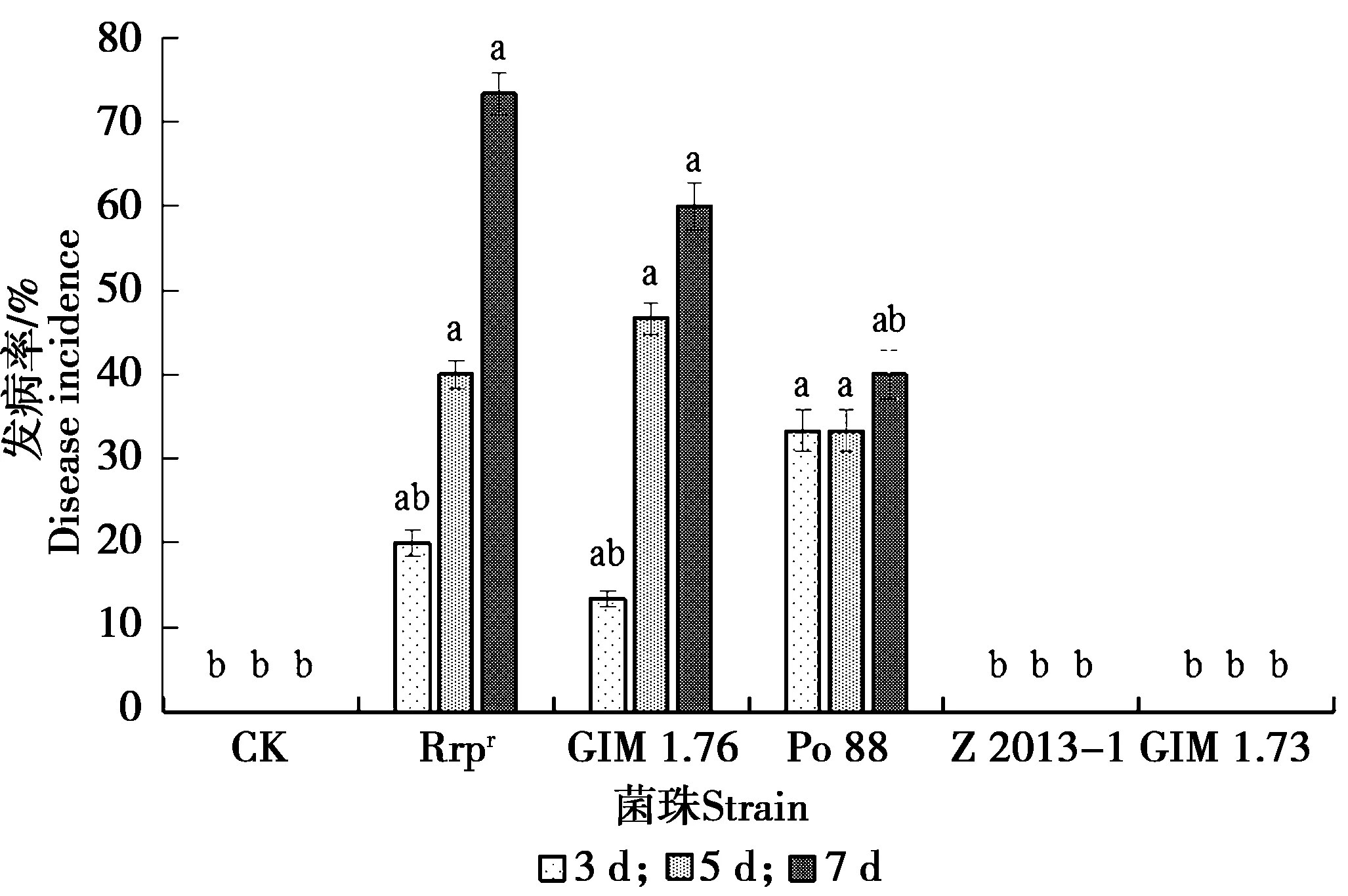

2.1.1 顶尖接种法 以接种无菌水和桉树青枯病菌Rrpr为对照,使用顶尖接种法对尾叶桉茎段接种不同生理小种的青枯菌。结果发现,接种青枯菌生理小种2号菌株GIM 1.76和3号菌株Po 88的尾叶桉茎段出现了与对照菌株生理小种1号菌株Rrpr相同的症状,接种3 d左右茎段顶端长出菌脓,7 d左右茎段由顶端向下逐渐变黑,而接种生理小种4号菌株Z 2013-1和5号GIM 1.73后的茎段与接种对照无菌水的茎段症状相同,均未出现桉树青枯病的典型症状。

尾叶桉顶尖接种青枯菌不同生理小种的发病率结果见图1。

图1 尾叶桉顶尖接种青枯菌不同生理小种的发病率Figure 1 The disease incidence of E. urophylla by apex inoculation of different physiological races of R. solanacearum注:对同一记录时间不同青枯菌生理小种的发病率进行差异性分析,不同小写字母表示发病率差异显著。

由图1可知,接种青枯菌GIM 1.76和Po 88 3 d、5 d、7 d后茎段的发病率和对照接种桉树青枯菌Rrpr后的发病率均随接种天数的增加而增加,且在这3个记录时间点的茎段发病率与对照菌株Rrpr相比均无显著性差异(P>0.05),但多数与无菌水对照CK有显著性差异(P<0.05),其中接种青枯菌GIM 1.76和Po 88 第7天时桉树的发病率分别为60.0%和40.0%,而此时接种对照青枯菌Rrpr后桉树的发病率为73.3%。

尾叶桉茎尖接种青枯菌不同生理小种的病情指数结果见表2。

表2 尾叶桉茎尖接种青枯菌不同生理小种的病情指数Table 2 The disease indices of E. urophylla by apex inoculation of different physiological races of R. solanacearum

由表2可知,从病情指数上看,接种不同青枯菌生理小种7 d后,接种青枯菌菌株GIM 1.76和Po 88的茎段病情指数均为17.8,与对照菌株Rrpr的病情指数相比均无显著差异(P>0.05)。

综合以上结果可知,使用顶尖接种法接种青枯菌1~5号生理小种后发现,青枯菌生理小种2号菌株GIM 1.76和3号菌株Po 88与对照生理小种1号菌株Rrpr一样,均对桉树具有较强的致病能力。

2.1.2 茎段浸泡法 茎段浸泡法接种青枯菌不同生理小种后,接种青枯菌生理小种2号菌株GIM 1.76和3号菌株Po 88的尾叶桉茎段的发病症状与接种对照菌株Rrpr的症状相同,3 d后部分茎段顶端产生菌脓,7 d后由顶端向下变黑;而接种青枯菌Z 2013-1、GIM 1.73和无菌水对照的茎段均无发病症状。

尾叶桉浸泡接种青枯菌不同生理小种的发病率结果见图2。

图2 尾叶桉浸泡接种青枯菌不同生理小种的发病率Figure 2 The disease incidence of E. urophylla by soaking inoculation of different physiological races of R. solanacearum注:对同一记录时间不同青枯菌生理小种的发病率进行差异性分析,不同小写字母表示发病率差异显著。

由图2可知,在致病青枯菌生理小种中,使用茎段浸泡法分别接种菌株后桉树茎段的发病率均随着接种时间的增长而增大,其中接种青枯菌GIM 1.76和Po 88 7 d后的发病率最高,均达到了80.0%,而同等条件下的对照菌株Rrpr的致病率仅为60.0%,但接种青枯菌GIM 1.76和Po 88 3 d、5 d、7 d后桉树的发病率与对照菌株Rrpr相比均无显著差异(P>0.05),与无菌水对照有显著性差异(P<0.05)。

尾叶桉浸泡接种青枯菌不同生理小种的病情指数结果见表3。

表3 尾叶桉浸泡接种青枯菌不同生理小种的病情指数Table 3 The disease indices of E. urophylla by soaking inoculation of different physiological races of R. solanacearum

由表3可知,从病情指数上看,分别接种不同青枯生理小种7 d后,接种菌株GIM 1.76和Po 88的病情指数均为35.6,与对照菌株Rrpr相比均无显著差异(P>0.05)。

综上结果说明,浸泡接种法接种不同生理小种后发现,青枯菌生理小种2号菌株GIM 1.76和3号菌株Po 88与对照菌株Rrpr一样,对桉树均具很高的致病风险。

2.2 青枯菌不同生物型对尾叶桉的致病性

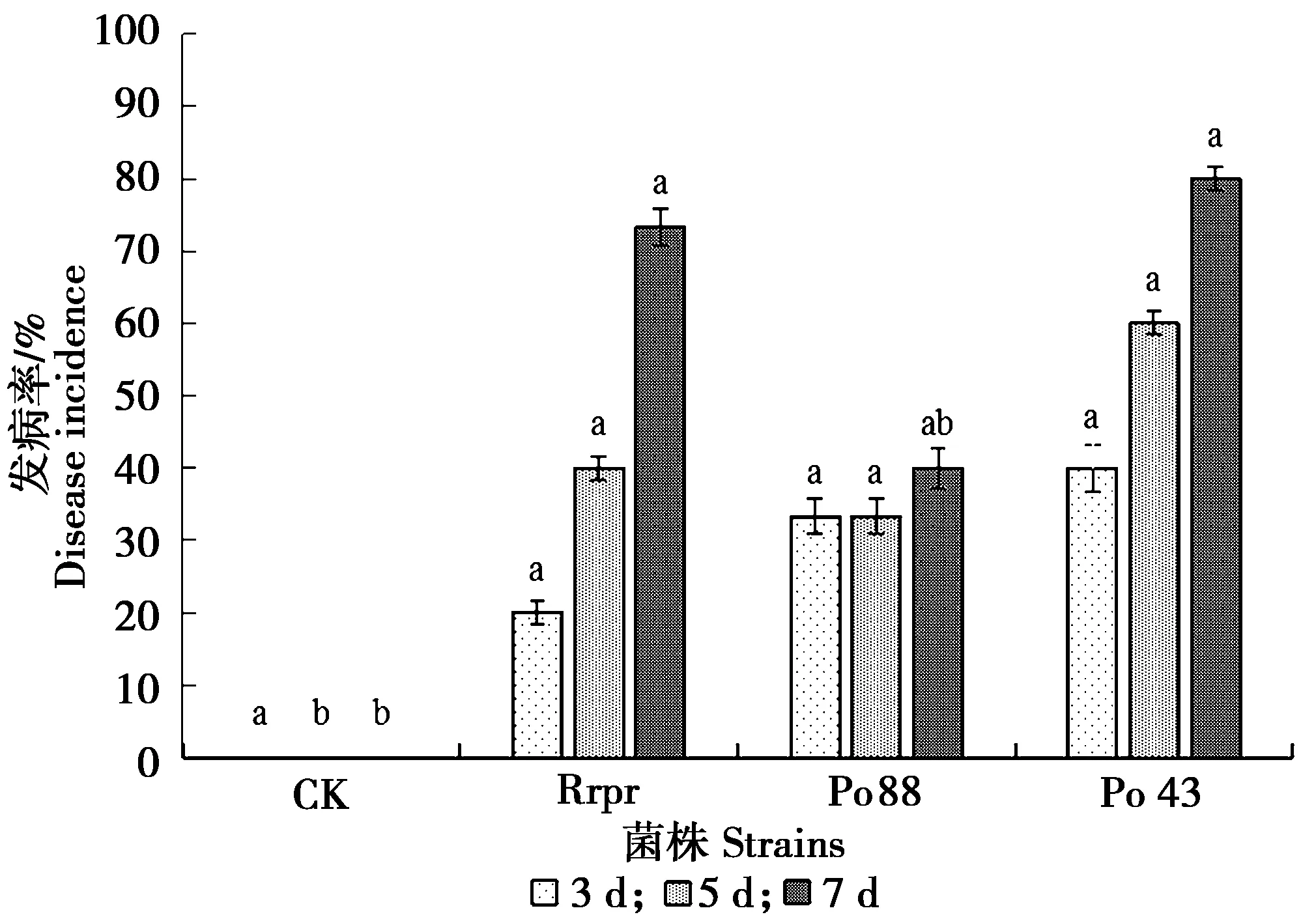

顶尖接种法接种青枯菌生理小种3号的不同生物型后,青枯菌生物型Ⅱ菌株Po 88和生物型Ⅲ菌株Po 43对尾叶桉茎段均有致病性,且症状与对照生物型Ⅲ菌株Rrpr的症状相同,3 d左右接种顶端长出菌脓,7 d左右茎段由顶端向下变黑。

尾叶桉顶尖接种青枯菌不同生物型的发病率结果见图3。

图3 尾叶桉顶尖接种青枯菌不同生物型的发病率Figure 3 The disease incidence of E. urophylla by apex inoculation of different biotypes of R. solanacearum注:对同一记录时间不同青枯菌生物型的发病率进行差异性分析,不同小写字母表示发病率差异显著。

由图3可知,分别顶尖接种无菌水和桉树青枯病菌Rrpr两组对照及两种青枯菌生物型3 d、5 d、7 d后,除无菌水对照外,桉树的发病率均随着接种天数的延长而增高,在接种菌株Po 88和Po 43 7 d后桉树的发病率分别为40.0%和80.0%,但均与对照菌株Rrpr相比无显著性差异(P>0.05)。

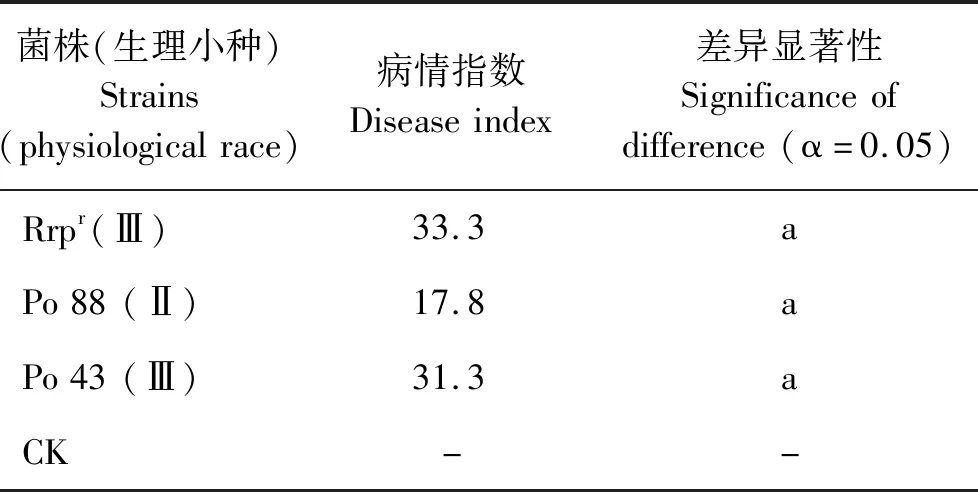

尾叶桉顶端接种青枯菌不同生物型的病情指数结果见表4。

表4 尾叶桉顶端接种青枯菌不同生物型的病情指数Table 4 The disease indices of E. urophylla by apex inoculation of different biotypes of R. solanacearum

由表4可知,从病情指数上看,顶尖接种7 d后,青枯菌Po 88和Po 43的病情指数均小于对照菌株Rrpr的病情指数,分别为17.8和33.3,但与对照菌株Rrpr相比均无显著性差异(P>0.05)。

综上所述,青枯菌生理小种3号的生物型Ⅱ菌株Po 88和生物型Ⅲ菌株Po 43与对照小种1号生物型Ⅲ菌株Rrpr一样均能引起桉树发病,且具有很强的侵染能力。

2.3 致病菌的分离验证

将接种试验中发病茎段组织研磨,取研磨的上清液于KB培养基上培养,1~2 d后长出菌落,形态与原菌落形态一致,且处理组培养出的菌落形态与对照组的菌落形态一致,即均与桉树青枯菌菌落形态特征相同,验证了本试验中尾叶桉茎段的发病是由于供试青枯菌的侵染引起的。

3 结论与讨论

植物青枯病菌具有丰富的种内遗传多样性,不同地理起源的青枯菌与寄主协同进化过程中表现出明显的生理分化和高度的变异性,对不同的植物也会表现出不同的致病能力,而生理小种就是依据青枯菌菌株对不同植物的致病能力进行划分的[7]。目前对于有关桉树青枯病菌生理小种和生物型的研究极少,大多是针对于番茄[22]、马铃薯[23]和烟草[15,24]等经济作物。本研究运用顶尖接种法和茎段浸泡法分别给健康的尾叶桉茎段接种青枯菌不同生理小种和生物型,以测定其对尾叶桉的致病能力,使用2种方法均得到了相同的结果,即除桉树青枯病菌Rrpr外,生理小种2号和3号均能引起尾叶桉发生桉树青枯病,且生理小种3号的2个生物型Ⅱ和Ⅲ也能使其发病。吴光金等对我国桉树青枯病3个流行区病菌生理小种和生物型类型进行了鉴定,结果间接说明了除青枯菌生理小种1号及生物型Ⅲ外,存在部分地区的生理小种2号和3号及生物型Ⅱ和Ⅴ也能引起桉树青枯病,与本研究的结论一致[3]。另外,吴清平和梁子超研究发现桉树青枯病菌的一些生理生化反应与番茄、木麻黄、甘薯和花生青枯病菌的相似,且该病菌对柳桉、茄子、花生、烟草、番茄、木麻黄、甘薯和马铃薯等青枯菌寄主植物均有不同程度的致病力,同样表明了某种生理小种或生物型的青枯菌的寄主范围不单单只有原寄主一种[4]。本研究结果对桉树的生产经营具有指导性作用,避免在生产过程中出现交叉侵染。

另外,研究还发现生理小种3号的生物型Ⅱ和Ⅲ也能使桉树茎段发病,而同为生物型Ⅲ的菌株Rrpr[4]和Po 43的致病能力相似,但却比生物型Ⅱ的Po 88致病能力强,说明了对于桉树青枯病而言,青枯菌生物型Ⅲ对桉树的致病能力要强于生物性Ⅱ,这也就解释了我国目前引起桉树青枯病菌的生物型主要为Ⅲ,而其他的生物型较少[3]。

然而使用顶尖接种和浸泡接种2种方法所得到的结果也有差异。使用顶尖接种法所测得的桉树青枯病菌Rrpr的致病力和病情指数高于生理小种2号和3号,但茎段浸泡接种所得到的结果与此相反,而王艳丽测定不同桉树无性系抗病能力时,所用的顶尖接种法和茎段浸泡法所测得结果一样[17]。出现这种现象的原因可能与青枯菌的性质和基因等有关,不同类型的青枯菌在植株体内的定殖与转运能力存在差异,而本试验中顶尖接种直接接种在了形态学上端部位,而浸泡接种则需要青枯菌先定殖于形态学下端,然后再转运到形态学上端,这对于生理小种1号而言,可能其在桉树茎段内的定殖与转运能力相较于生理小种2号和3号来说比较弱,所以才出现了这种现象;还有一种可能是生理小种1号与生理小种2号和3号相比,对幼嫩植物的致病能力更强,发病时间更快,也许在浸泡接种7 d后会出现与顶尖接种一样的结果。目前对于这2种方法所引起的差异,尚无明确的试验和理论支持,欲究其原因可做进一步的研究,探究出更佳的接种方法。

致谢:感谢华中农业大学的陈惠兰老师和中国农业科学院植物保护研究所的徐进老师为本研究提供了不同生理小种和生物型的青枯菌。