冠心病病人介入术后抗凝治疗依从性与反刍性沉思水平的相关性

朱 晖,李 聪,李亚飞,田艳玲

经皮冠状动脉介入术是公认冠心病的最佳治疗方案,但病人术后的血小板聚集会导致缺血性并发症的发生风险增加,故在介入术后常需要为病人合理使用双联抗血小板行抗凝治疗,对预防术后血栓疗效明显[1-2]。但冠心病病人多为中老年人,因其对冠心病本身、介入治疗开展及介入术后抗凝治疗认知的不足,常对术后抗凝治疗产生逆反心理,治疗的依从性普遍不高,这会增加冠心病病人介入术后出血、栓塞等并发症的发生,影响介入治疗效果[3-4]。由此可见,找到可能影响冠心病病人介入术后抗凝治疗依从性的相关因素,并实施合理干预极为关键。反刍性沉思是指经历创伤性事件后向积极方向转变的一个提高个体认知的过程,也是个体成长的必须阶段[5]。研究指出,冠心病病人在经历介入治疗后,对其进行有建设意义的反刍性沉思干预,能够帮助病人调节负性情绪,适应当下环境[6];但反刍性沉思水平与冠心病病人介入术后抗凝治疗的依从性是否有关尚不明确,相关研究也较少。鉴于此,本研究通过采集我院近年来收治的冠心病介入术后行抗凝治疗病人的临床资料,旨在探寻冠心病病人介入术后抗凝治疗依从性与反刍性沉思水平之间的相关性,以指导临床。

1 对象与方法

1.1 研究对象 本研究设计方法严格遵照我院医学伦理委员会的审核规定,在获取病人及家属同意后,整理归纳病人的临床资料。选取2018年12月—2019年12月我院收治的冠心病病人的临床资料为研究对象。纳入标准:①冠心病诊断满足《临床冠心病诊断与治疗指南》[7]相关标准;②入组病人均行经皮冠状动脉介入术,手术均取得成功;③病人介入术后均给予抗凝治疗;④入组病人资料完整无缺失。排除标准:①合并糖尿病或糖耐量异常的病人;②既往有经皮冠状动脉介入术治疗史的病人;③既往有冠状动脉旁路移植术治疗史的病人;④合并严重血液系统疾病,如凝血功能异常或凝血功能严重低下的病人;⑤伴急慢性感染的病人;⑥肝脏、肾脏等重要脏器相关疾病的病人;⑦合并其他严重内分泌或心血管疾病的病人;⑧合并恶性肿瘤的病人。本次研究共纳入88例冠心病介入术后的病人,其中男42例,女46例;年龄42~65(53.25±2.75)岁;文化程度:高中及以下25例,专科及以上63例;婚姻状况:有配偶78例,无配偶10例;医疗费用支付方式:自费35例,医疗保险或商业保险53例;饮酒72例,吸烟68例。

1.2 调查方法

1.2.1 依从性判定 分别于病人介入术后首次抗凝治疗开始时、3 d后、1周后,采用Morisky用药依从性问卷(Morisky Medication Adherence Scale,MMAS-8)[8]进行调查,MMAS-8共包含8个问题,第8题“从不”计1分,“偶尔”计0.75分,“有时”计0.50分,“经常”计0.25分,“所有时间”计0分;1~7题“是”计0分,“否”计1分。问卷满分8分,根据所得分值进行依从性判定,判定标准为依从性差:<6分;依从性中等:≥6分且<8分;依从性好:8分。

1.2.2 反刍性沉思水平调查 分别于病人介入术后首次抗凝治疗开始时、3 d后、1周后,采用中文版事件相关反刍性沉思问卷(Event Related Ruminant Meditation Level,ERRI)[9]评价,问卷包括2个分量表即侵入性反刍性沉思与目的性反刍性沉思,每个量表包括10个条目,各条目均按照Likert 4级赋分制,即“从来没有”计0分,“有时发生”计1分,“经常发生”计2分,“几乎总是”计3分,问卷满分为60分,所得分值越高表明病人反刍性沉思倾向越高。

1.2.3 资料收集方法 由本次研究专业负责人员在征得病人同意后发放问卷,采用不记名形式填写,除了临床资料可由亲属代填写外,其他均需病人本人亲自填写,本次研究共发放问卷88份,且88份问卷均有效回收。

2 结果

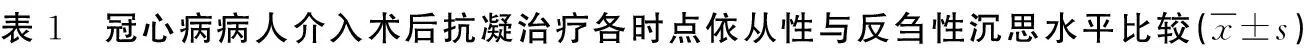

2.1 冠心病病人介入术后抗凝治疗各时点依从性与反刍性沉思水平比较 随着术后时间的延长,冠心病病人抗凝治疗依从性得分升高,目的性反刍性沉思得分与反刍性沉思总分升高,侵入性反刍性沉思得分降低,各时间点比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

单位:分

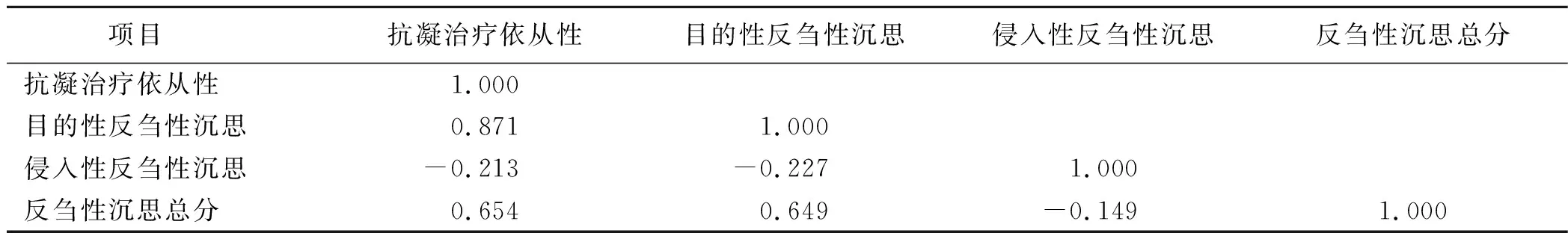

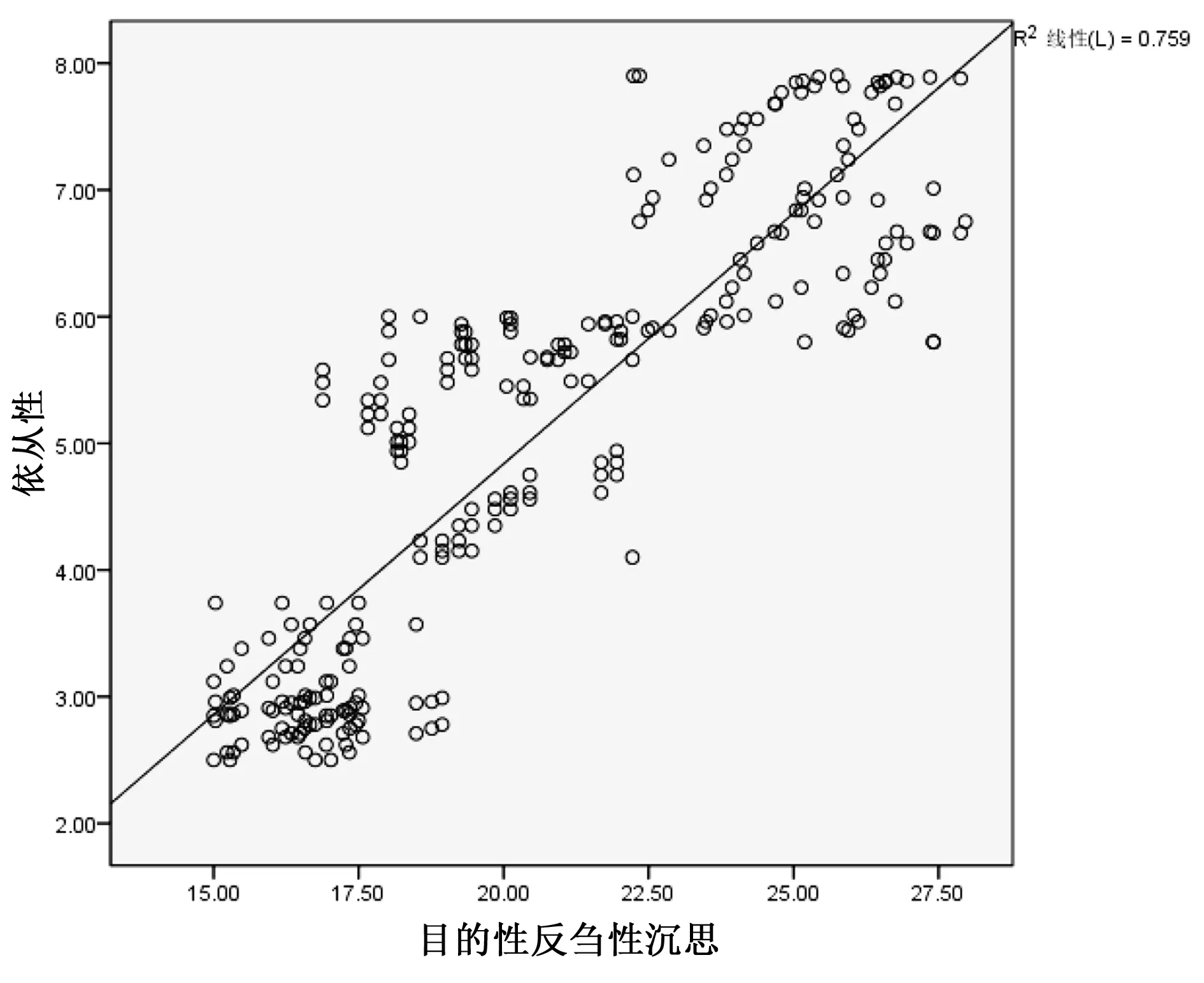

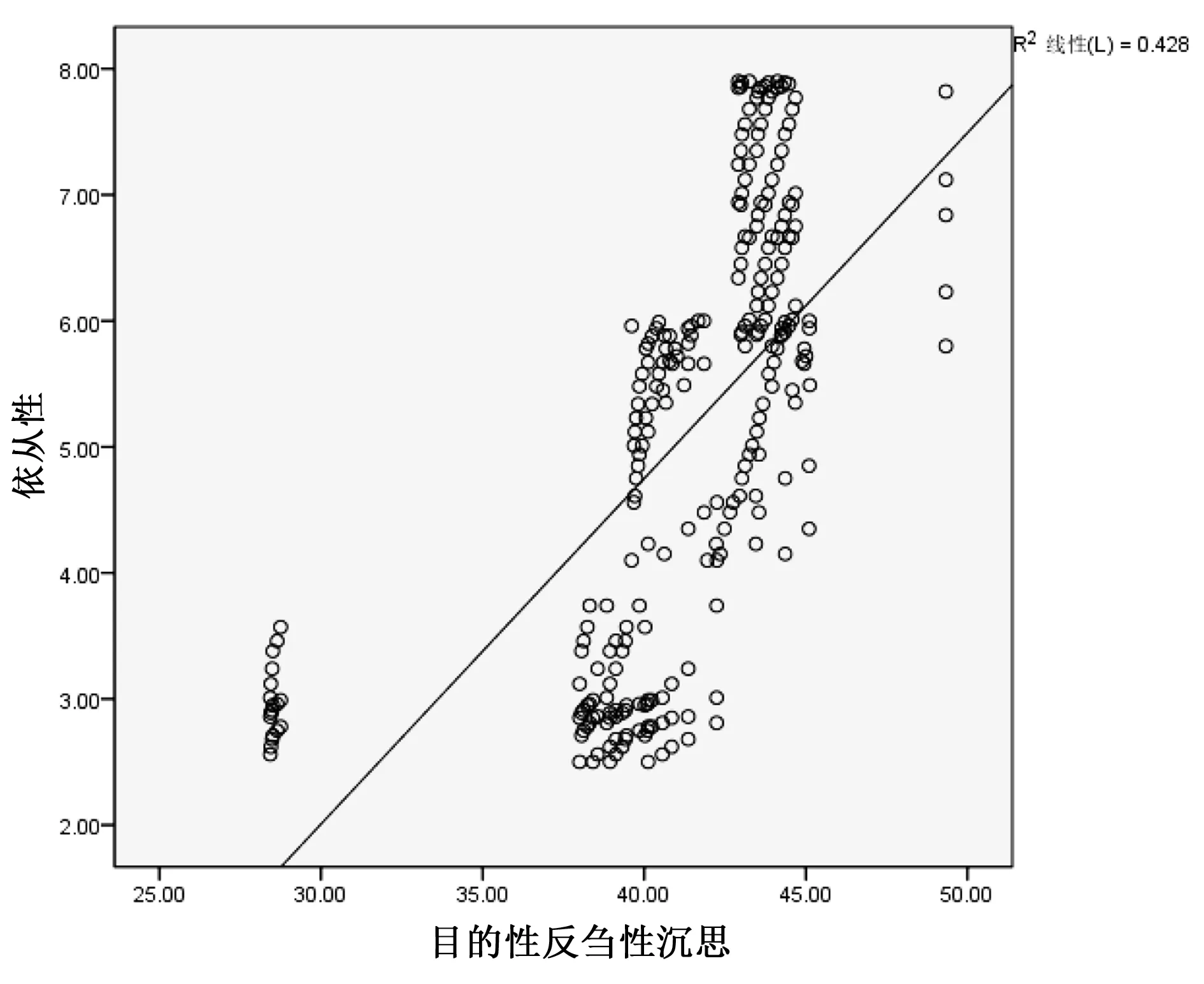

2.2 冠心病病人介入术后抗凝治疗依从性与反刍性沉思水平相关性分析 经Pearson相关性检验结果显示,冠心病病人介入术后抗凝治疗依从性得分与目的性反刍性沉思水平得分、反刍性沉思总分均呈正相关(r=0.871、0.654,均P<0.05),冠心病病人介入术后抗凝治疗依从性得分与侵入性反刍性沉思得分呈负相关(r=-0.213,P<0.05),见表2,相关性散点图见图1~图3。

表2 冠心病病人介入术后抗凝治疗依从性与反刍性沉思水平的相关性分析(r值)

图1 抗凝治疗依从性与目的性反刍性沉思水平相关性散点图

图2 抗凝治疗依从性与侵入性反刍性沉思水平相关性散点图

图3 抗凝治疗依从性与反刍性沉思总分相关性散点图

3 讨论

反刍性沉思可以帮助个体在经历重大创伤性事件后,自行对事件的相关认知进行积极加工,不断从加工过程中获益,这期间病人不断调试心理状态,使心理健康不断得到优化,能够更好地适应当下,利于提高原发病的治疗获益[10]。依从性是指个体在某种情况下对上级下达的命令或叮嘱的自觉服从情况,依从性好是确保某个事件积极开展的关键所在,尤其在临床,各类病人对治疗的依从性是确保治疗顺利开展并得到最佳获益的关键所在,一旦病人依从性受影响或依从性低下,均会带来不利影响[11]。目前,与治疗依从性影响因素的相关研究较多,但与反刍性沉思水平与治疗依从性相关性的报道不多见。罗丽敏等[12]的研究为探寻治疗依从性与反刍性沉思水平之间的关系,选取了180例维持性血液透析病人为研究对象,采用该院自制的依从性判定量表将病人分为依从性差与依从性好两组,通过搜集临床资料并进行相关性检验发现,病人的治疗依从性与目的性反刍性沉思得分及总分呈正相关,与侵入性反刍性沉思得分呈负相关。推测,冠心病病人介入治疗后抗凝治疗的依从性也可能受反刍性沉思水平的影响。反刍性沉思水平包括侵入性与目的性反刍性沉思,侵入性反刍性沉思是指个体缺乏建设性与适应性相关认知,常有意识或无意识地对负性情绪进行揣摩,更多时候是对产生这些消极情绪的原因及状态进行侵入性思考[13-14]。而目的性反刍性沉思则是在经历重大创伤性事件后,有意识、主动地对该次事件进行正性积极思考,这种正性的思考可以帮助病人更加坦然面对现存危机,做好心理调适[5,15]。

本研究结果显示,冠心病病人介入术后随着抗凝治疗时间的延长,其目的性反刍性沉思得分与反刍性沉思总分均不断呈升高趋势,而术后抗凝治疗各时间点的侵入性反刍性沉思得分则随治疗时间的延长不断降低。发生这一变化的原因可能是因为,早期冠心病病人对抗凝治疗认识缺乏,面对抗凝治疗时尚未做好心理调适,因害怕抗凝治疗对身体带来的影响,多伴消极且负性的思考,此时侵入性反刍性沉思占主要地位,故治疗依从性低下;而随着抗凝治疗的开展,病人不断对介入术后抗凝治疗必要性的认识加深,其负性思考逐渐被正性思考所取代,故主要呈现为目的性反刍性沉思,治疗的依从性也随之提高。初步表明,冠心病病人介入术后抗凝治疗依从性与其反刍性沉思水平有关,侵入性反刍性沉思水平可能是导致依从性低下的主要原因[16-19]。为证实这一猜测,本研究经双变量Pearson相关性分析检验二者的相关性,结果显示,冠心病病人介入术后抗凝治疗的依从性得分与目的性反刍性沉思得分与反刍性沉思总分呈正相关,与侵入性反刍性沉思得分呈负相关。进一步证实了冠心病介入术后抗凝治疗依从性与反刍性沉思水平的相关性。上述结果均提示临床,未来可考虑通过系列科学的干预措施,改善冠心病病人介入术后抗凝治疗的侵入性反刍性沉思水平,以提高病人的依从性,这对促进病人预后意义重大。但临床现阶段关于冠心病病人介入术后抗凝治疗的依从性与反刍性沉思水平之间的相关性研究并不多,本研究结果的可信度还需在未来开展更多深入性的研究加以验证。

综上所述,冠心病介入术后抗凝治疗期间,病人用药依从性与反刍性沉思水平密切相关,针对反刍性沉思水平不佳的病人,可考虑给予其合理的护理干预,以改善病人反刍性沉思水平,这对提高冠心病病人介入术后抗凝治疗的依从性有一定价值。