皖西大别山区革命文物保护与利用情况调查

陈代玉

摘要:皖西大别山区革命文物具有数量多、分布范围广、时间跨度长、类型丰富等特点。通过调查发现,该地区在革命文物保护利用工作中呈现出管理机构不健全、研究成果不足、文物本体和景观环境保存状况参差不齐、附属可移动文物较少、交通通达性不足、基础设施不完善、展示利用情况总体偏差等问题。针对性地提出文物保护建议,健全管理体系、提升研究水平、及时维护修缮、整治文物景观、完善交通网络及基础设施,在此基础上合理利用革命文物,因地制宜地打造革命老区与传统民居、山区生态相结合的特色红色旅游,振兴皖西大别山革命老区的文化、经济、生态建设。

关键词:大别山区;皖西;革命文物;现状分析;保护利用策略

大别山区位于安徽、湖北、河南三省交界,属“第一批革命文物保护利用片区”①中的鄂豫皖片区,是我国著名的革命老区之一。

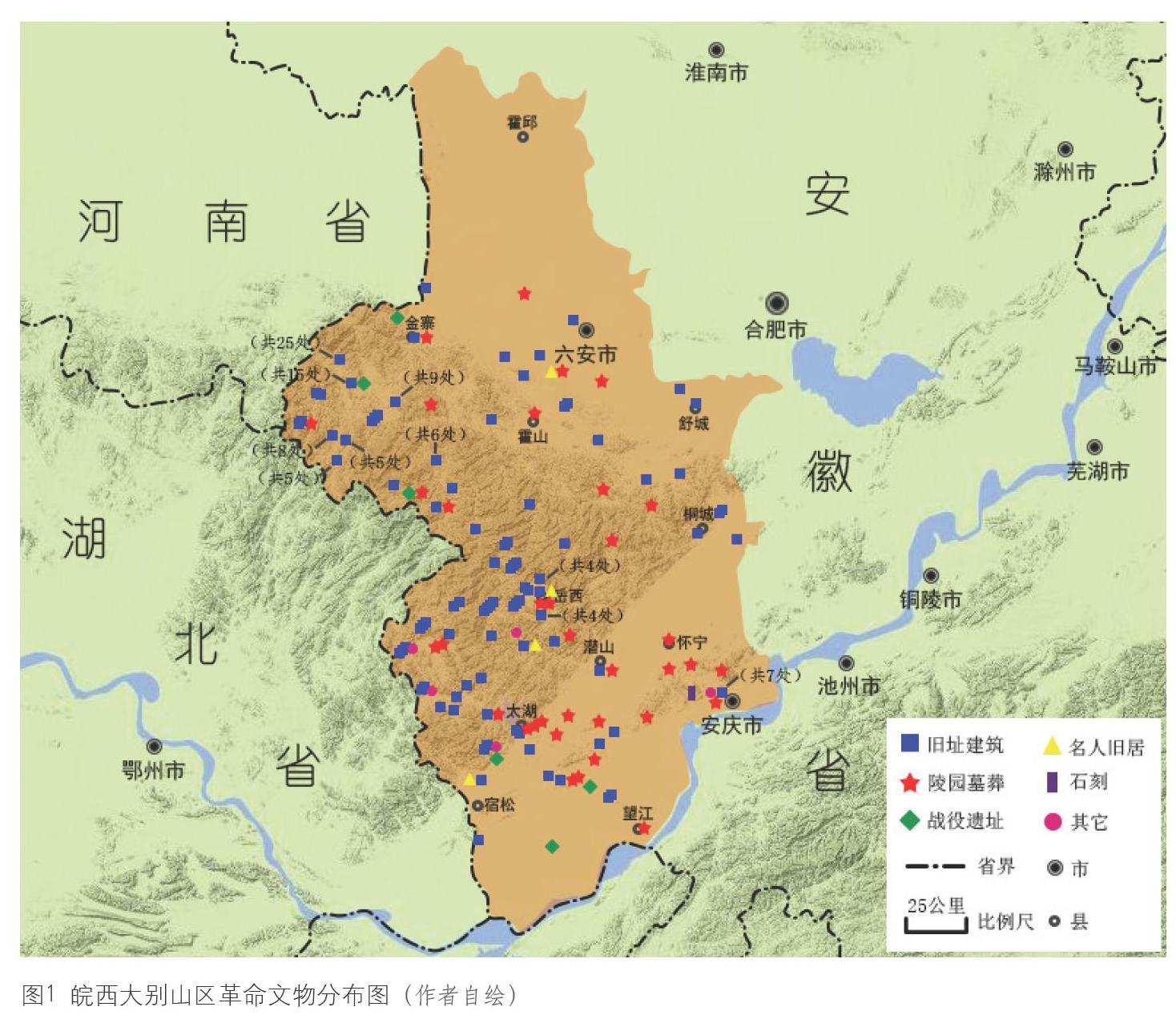

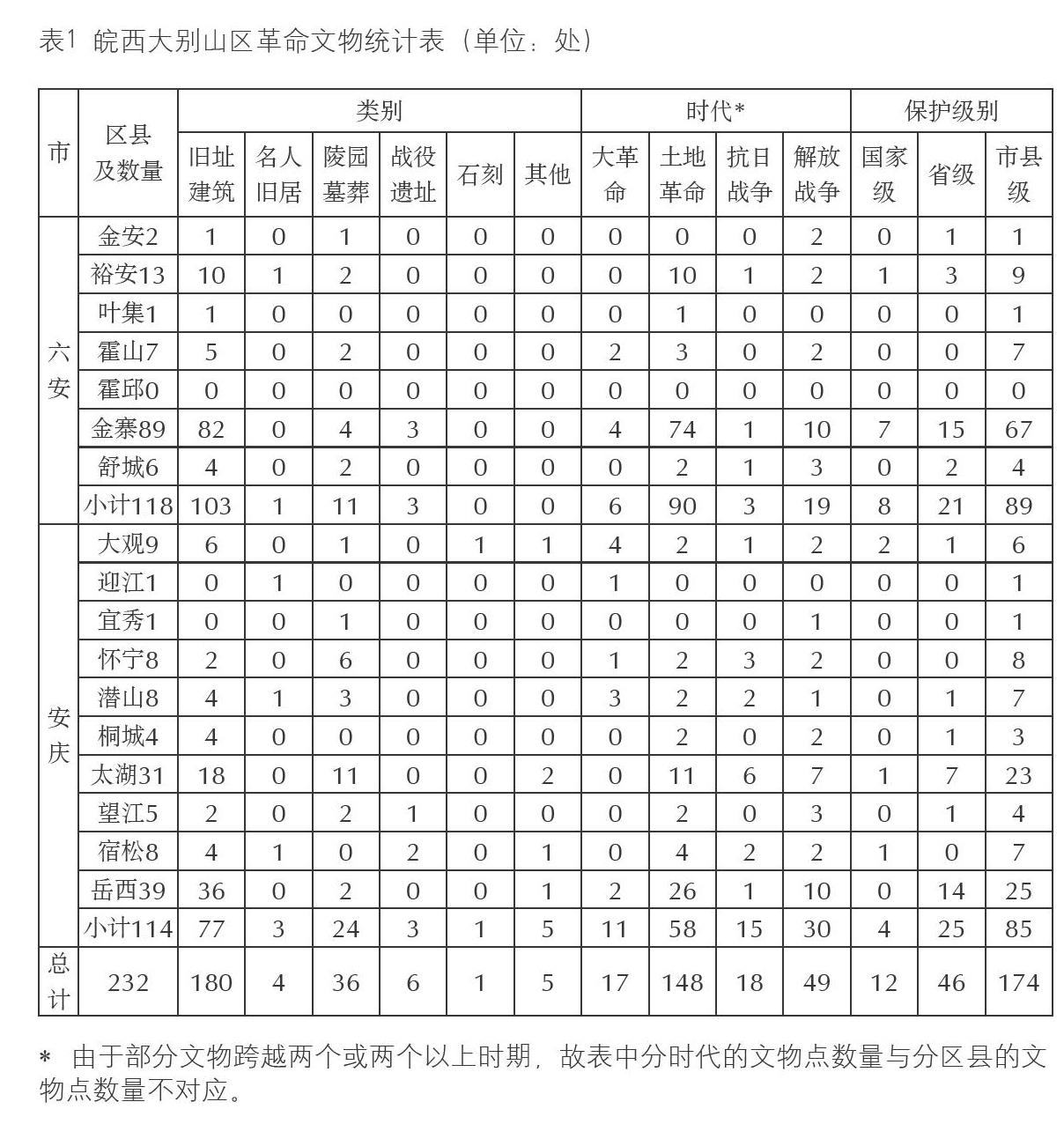

大别山东麓的皖西地区是大别山区的重要组成部分之一,行政区划涉及安庆、六安两市,包括潜山、桐城2个县级市,大观、迎江、宜秀、金安、裕安、叶集6区,怀宁、太湖、宿松、望江、岳西、霍山、霍邱、金寨、舒城9县。该区域内革命文物数量多,文物价值高,交通便利,革命文物保护和利用工作具有得天独厚的优势。

一、皖西大别山区革命文物概况及特点

据实地调查,皖西大别山区革命文物主要分为旧址建筑、陵园及烈士墓、名人旧居、战役遗址、石刻等类别,从革命时期至解放战争时期的革命文物共232处(图1),包括全国重点文物保护单位12处,省级文物保护单位46处,市县级文物保护单位174处(见表1)②。其中,金寨县革命文物最为集中,有89处;岳西县仅次于金寨,有39处;太湖县有31处。此外,六安市区与安庆市区较为集中。

总的看来,皖西大别山区革命文物,分布范围广,时间跨度长,文物类型丰富。但各地的革命文物呈现局部密集与大部分散的分布态势,不同时期文物数量不均衡,文物类型以建筑为主,遗址类偏少。

该区域革命文物主要有以下特点:

(1)有功能整合、机构较为健全的文物群。如金寨县汤家汇镇革命文物群③,岳西县响肠镇请水寨暴动旧址群④,以及六安市裕安区的独山革命旧址群⑤。

(2)有跨时期多重功能的革命文物。如金寨县汤家汇镇红军村旧址李氏祠⑥,潜山县水吼镇天柱村林氏祠堂⑦等。这些建筑在不同历史时期发挥了重要作用,也使得建筑本身具有了多重历史意义。

(3)有多种文物价值汇集的复合型文物。如中共皖西区党委弥陀会议旧址——弥陀寺,安庆四中内的明伦堂等,除了含有与革命活动相关的历史价值之外,还有文物建筑自身所具有的科学、艺术等价值。

(4)有風格独特的中外文化交流产物。如红十五军攻克太湖军部旧址——天主教堂⑦。

(5)部分文物毗邻旅游景点,区位优势明显。如红二十七军成立遗址——关帝庙,以及刘邓大军挺进大别山陈锡联住地——养英山庄,均位于宿松县白崖寨风景区。

二、保护与利用工作

中存在的问题

1.文物管理机构参差不齐。文物归属于各类机构、集体或个人所有。整体管理体系不健全,管理水平不一,责任分工不明确,部分文物无管理机构,导致文物保护不力。

2.文物研究成果及展示不足。革命文物的历史沿革基本掌握,但没有形成综合性文物档案,文物资料相对分散,且多为内部资料,公众普及度低。对文物本身的重视度不足,文物本体的研究不充分,记录不完整。

3.文物保存状况差别大。部分文物由政府或文物部门出资维修,有维修方案及定期维修计划,保护、维修方式规范,文物保存情况良好;部分文物由群众集资维修,维修过程和手段、材料存在较大的随意性,对文物原状构成不同程度的损坏,但文物主体结构稳定;部分文物主体或局部被改建,文物本体被破坏;部分文物年久失修,受自然力侵蚀或人力破坏,文物发生局部或大面积损坏,导致结构不稳,对文物本体和群众生活造成大的安全隐患。

4.文物依存的环境和景观发生不同程度变化。这主要与文物所在的区位有关。一些文物点靠近城镇等人口密集地,现代建筑与文物本体产生强烈的视觉冲突,革命文物依存的环境和景观被严重破坏;一些革命文物所在地偏远,自然环境与人文环境均保存较完整。

5.附属可移动革命文物较少。仅部分陈列馆有极少的可移动革命文物,缺乏相应的内涵阐释。

6.因大部分文物分布分散,文物点之间的交通通达性不足。区域内总体上交通条件便利,但有少量文物的硬化道路尚未完善,仅有土路或石梯道路相通,只能步行到达。

7.文物的基础设施总体不足。除了陵园、陈列馆外,其余文物供水设施相对较差,电力设施不完善,部分建筑内电线老化杂乱,影响美观,文物安全存在隐患。

8.展示利用情况总体偏差,对文物价值的体现不足。作为陈列馆、旅游点、教育基地、传统村落示范点的革命文物所占比例少,大部分文物平时处于闲置状态,展示利用严重不足。

三、保护策略分析

1.健全管理体系,明确管理职责

建立大别山区总体文物管理体系,形成省、市、县、乡镇等各层级管理部门,设立相应的革命文物管理机构,集中管理革命文物,确保文物本体安全,普及文物保护知识。

每处文物需落实具体负责人,对文物进行动态管理,实时跟进文物保护信息,出现问题及时上报,发现新增价值点及时记录并报备。划定文物的保护范围及建设控制地带,树立保护标志。

2.建立整体性文物档案,提升研究水正

整合现有的文物资料,对文物相关的历史信息进行客观考证,梳理大别山区革命史,建立大别山区革命文物档案库,形成内容全面、翔实的革命史料及文物档案,并将研究成果出版,扩大大别山区革命文物的宣传、教育意义。

重视文物本体的价值,对文物建筑历史沿革、建筑形制、营造技艺等方面进行深入研究,就周边区域和区域内部展开对比研究,分析大别山区革命文物整体建筑风格特征,为今后的维修保护提供理论依据。

3.及时开展修缮工作,确保革命文物安全

组织相关专家对文物进行评估、测量、研究,根据文物保存状况,遵循不改变文物原貌的原则,及时科学地制定维修方案,有序地开展维修工作。对年久失修、结构不稳的文物尽快进行抢救性修复;对结构稳定、风貌发生改变的文物,应当在充分研究的前提下恢复原貌;对结构稳定、风貌良好、有局部残损的文物,适时进行维修。所有文物应当进行日常性保养维护,预防文物遭到自然力或人为损毁。部分作为居住用途的文物建筑,在确保文物价值的前提下,改善内部居住条件。

4.整治文物景观,保证风貌协调

按照保护范围及建没控制地带,严格控制文物周边的生产建设,保证革命文物本体与自然环境及历史风貌协调。文物周边已有现代建筑的,按照历史状况,对建筑外立面及屋面进行改造,与文物景观冲突较大的建筑应当拆除。战役遗址内不允许建设新建筑,禁止砍伐森林、开山取石。

5.征集可移动文物,丰富革命文物内涵

通过走访、征集等形式收集可移动革命文物资料,做好照相、记录等工作,考证其用途及存在时间,扩充文物展陈内容,丰富革命文物内涵。

6.完善交通网络,提高文物所在地的通达性

在现有交通线路格局的基础上,重点将邻近的文物串联起来,提高各个文物所在地之间的通达性。部分未通车或无硬化路相通的文物需尽快建设,设计道路要以不破坏文物景观为前提来进行。

7.改善基础设施,完善消防安全设施

皖西地区革命文物建筑多为砖木结构,火灾稳患大,需增加消防用水及灭火设备。对作为陈列馆的文物建筑,对水电设施进行检修,及时更新安防设备。对仍作为居住或宗族祭祀用途的建筑,需遵循不破坏文物风貌及文物安全的原则,整治电线、水管设施,疏通排水管道。

四、利用策略分析

1.在不改变文物本体的前提下,对闲置的文物进行合理利用

合理利用革命文物,使文物富有生机和活力。位于山林或农田的战役遗址,仍种植树木、庄稼。部分宗祠在管理严格、责任明确的前提下,仍可作为各姓家族的祭祀场所。作为居住用途的民居,由文物管理部门协同对文物进行维修,使之结构稳定、风貌良好、适于居住。部分寺庙、教堂仍可作为祈福、礼拜等场所供群众使用。部分闲置文物可作为公共文化建筑使用,如图书室、戏楼等,丰富周边群众的文化生活。

2.将部分文物作为纪念馆进行展示,发挥文物的教育价值

在现有陈列馆、纪念馆体系基础上,对部分历史价值高、建筑价值高的革命文物,进行整体展示或局部展示,突出其革命意义。烈士墓作为爱国主义教育基地,定期安排扫墓、祭奠等活动,弘扬大别山区艰苦奋战的革命精神。

3.发展红色旅游,繁荣地方经济

整合革命文物资源,形成以红二十五军、红二十八军、重走长征路、刘邓大军挺進大别山等为主线的红色旅游;将革命文物纳入相近的风景名胜区参观景点;利用大别山区绿色景观生态良好的特点,结合红色革命文物,开发“彩色旅游”;整合皖西大别山区内各类宗祠建筑,打造宗族文化寻根之旅;根据交通线路的通达性,分区域挑选保存良好、技艺精湛的历史建筑,形成皖西古建筑游览专题线路。

扩大区位影响,大力生产皖西大别山区特色的农副产品,鼓励文物周边开发种植实践、养殖实践、住民宿等项目,打造慢节奏的农家生活体验。利用山区自带的天然氧吧,在文物密集的区域形成骑行等健身基地。在不破坏文物整体风貌的前提下,局部开发森林真人野战体验区,在红色革命文化宣传、大别山区艰苦奋战精神的体验中寓教于乐。

五、结语

从大革命时期到解放战争时期,在中国共产党的领导下,皖西大别山区革命活动不断,土地革命时期建立并壮大了一批批革命武装,在中国革命史中发挥了重要作用。对大别山区革命文物进行合理地保护与利用,有利于弘扬和传承大别山区艰苦奋斗的革命精神,发挥爱国主义教育作用,振兴皖西大别山革命老区的文化、经济、生态建设。

皖西大别山区革命文物数量多、种类丰富,但保护状况参差不齐,总体利用效果不充分。通过建立健全文物管理体系,提升研究水平,对革命文物及时进行维修,整治环境,完善道路交通、水电、安防等基础设施建设,维护文物健康、群众安全。合理利用革命文物,加强利用闲置革命文物的工作,建立纪念馆、陈列馆、烈士陵园等进行展示,对广大人民群众进行爱国主义教育。在此基础上利用大别山生态良好的特点,加强宣传力度,发展红色旅游,使革命文物的历史、文化、教育、艺术等价值得到充分利用。

(责任编辑:张双敏)

③包括豫东南道委及道区苏维埃政府旧址——接善寺,豫东南红军第二医院旧址——邓氏祠,少共豫东南道委及少共赤南县委旧址——易氏祠,赤南县苏维埃政府旧址——廖氏太守祠,中共商城县委 何氏祠,中共赤城县委、县总工会旧址——钟氏祠,赤城县政治保卫分局旧址——姚氏祠,赤城县邮政局旧址——徐氏祠,红军枪械局旧址 石氏祠等革命旧址。

④包括政治部、宣传部、修械所、军需处和稽查处等暴动旧址。

⑤包括独山暴动指挥部,六安县苏维埃政府,中共六安县委、少共县委,赤卫军指挥部,六安县保卫局,六安苏维埃俱乐部,六安县列宁小学,六安县革命法庭,六安县经济合作社共9处革命旧址,为苏维埃时期集党、政、军、文化、教育、司法、经济于一体的县级机构。

⑥1930年在李氏祠相继开办了红军印刷厂、红日报社,1940年8月,中共立煌县委曾转入李氏祠办公,1947年刘邓大军挺进大别山后,曾有伤员在此养伤。

⑦在土地革命时期曾是“请水寨暴动”后组建的红军34师的开会和联络场所,在解放战争期间为刘、邓大军三纵队24团战地指挥所,抗日战争期间曾作为潜山县割肚乡公所的办公地点。

⑧现保存有神父楼、钟楼、神父和修女更衣室等建筑。

①2019年3月,中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家文物局四部门联合公布革命文物保护利用片区分县名单(第一批),计15个片区、845个县。

②皖西大别山区革命文物统计数据来源于《大别山区革命文物保护利用战略规划》项目,该项目由中国文化遗产研究院编制。安徽省文物考古研究所作为项目参与单位,负责安徽省内大别山区革命文物资料的筛选、整理和统计工作。2017年夏,安徽省文物考古研究所古建室对安徽省内大别山区革命文物进行了实地调查,笔者作为工作人员参与了该项调查。本文皖西大别山区革命文物分布图、革命文物统计表中的数据皆源于此次调查。