植物生长调节剂及培养条件对大花序桉试管苗玻璃化的影响

李佳蔓, 黄 振, 陈 炙, 曹昆彬, 吴玉丹, 郭洪英

(四川省林业科学研究院, 四川 成都 610081)

0 引言

【研究意义】大花序桉(EucalyptuscloezianaF. Muell)是桃金娘科(Myrtaceae)桉属(Eucaly-ptusL Her)的一个种,天然分布于昆士兰州。大花序桉是速生珍贵用材树种,木材呈黄褐色,质地紧密,沉重坚固,是很好的室内装饰材料,适合培育大径材[1]。四川省于1982年开始引种大花序桉,其表现出巨大的发展潜力,被列为四川最具发展潜力的桉树之一[2-3]。但在其组织培养过程中易出现玻璃化,从而影响大规模育苗及其应用效果。因此探明大花序桉试管苗玻璃化的影响机制,对促进大花序桉大规模育苗及提升应用效果具有重要的现实意义。【前人研究进展】大花序桉属于异花蜂虫媒树种,种间种内均易杂交,子代遗传分化较大[4],制约了其大规模推广与发展,采用组织培养能很好解决此难题[5]。玻璃化是植物组织培养过程中一种常见的生理病变,玻璃化的试管苗其茎、叶表面无蜡质,体内极性化合物水平较高,细胞持水力差,出现异形,已玻璃化的试管苗无法进行正常的生根和移栽,造成育苗过程中人力、物力、财力的巨大浪费,阻碍了工厂化育苗[6]。【研究切入点】增殖过程中试管苗玻璃化是限制大花序桉通过组织培养进行规模化生产的一大难题。对于玻璃化苗产生的原因,目前尚未达成统一定论。多数学者认为,试管苗玻璃化是植物离体条件下胁迫环境引发的生理失调,是对胁迫的一种适应性反应[7-8]。【拟解决的关键问题】探索大花序桉组织培养过程中玻璃化现象的部分诱发因子,提出应对措施,为解决大花序桉组织培养过程中玻璃化严重的难题提供一定参考依据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验材料为四川省林业科学研究院提供的川林-09大花序桉健壮试管苗。

1.2 试验方法

采用单因素试验设计和正交试验设计,研究植物生长调节剂(6-BA、NAA和IBA)及培养条件(培养基添加剂与培养条件)对大花序桉试管苗玻璃化的影响。

1.2.1 单因素试验 以改良的MS培养基为基本培养基,设置6个单因素试验,6-BA(浓度0.1~0.5 mg/L)、NAA(浓度0.01~0.2 mg/L)、IBA(浓度0.05~0.25 mg/L)、蔗糖(浓度10~35 g/L)、光照时间(6~24 h/d)、培养温度(16~28℃),具体因素水平设置见表1,以筛选出大花序桉增殖培养的最适培养基组合及最适培养条件。

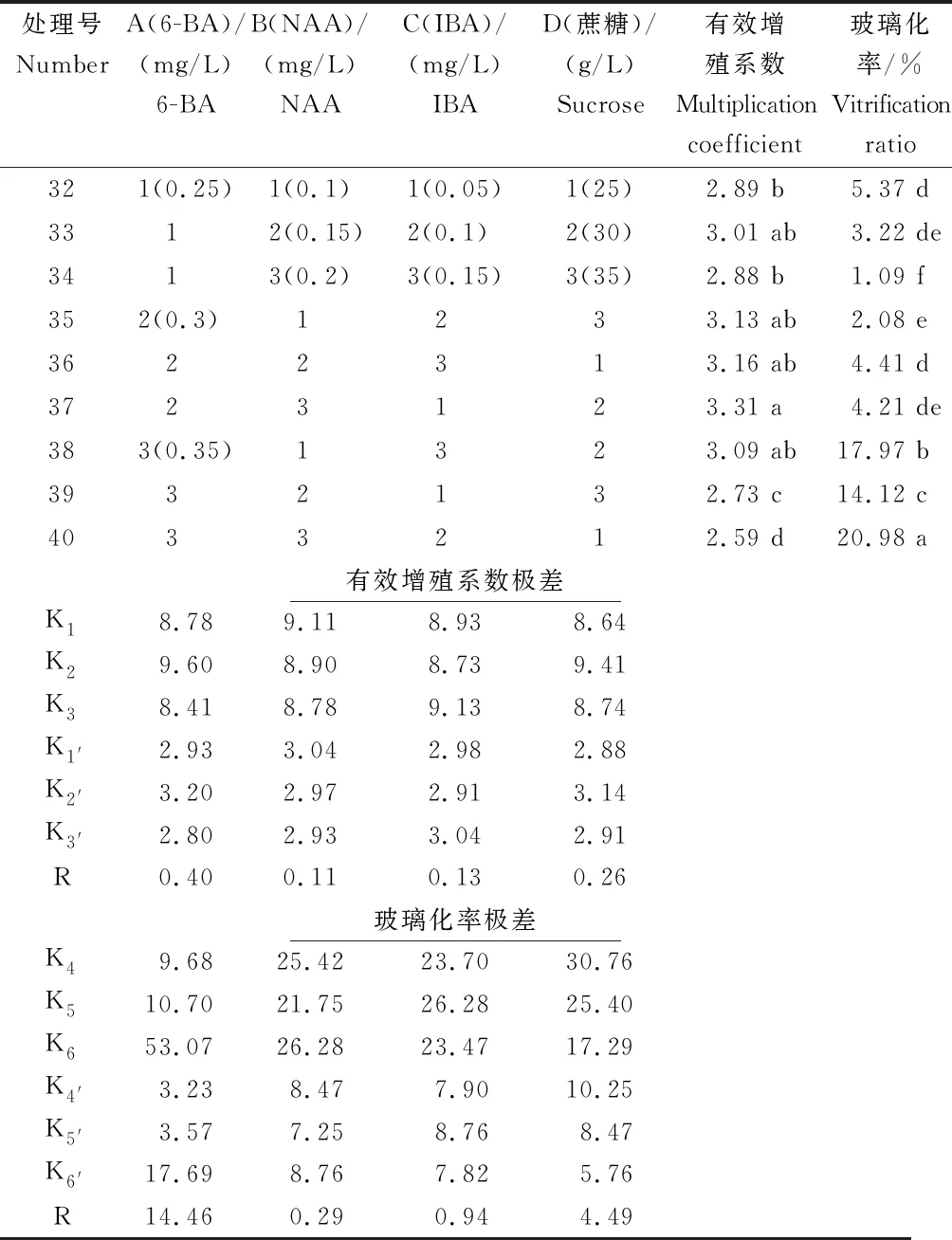

1.2.2 正交试验 对6-BA、NAA、IBA和蔗糖4种培养基添加剂进行L9(3)4正交试验设计,每个因素设置3个水平,共9个处理(表2),筛选大花序桉组织培养最佳激素配比及碳源浓度。

表2 4种培养基添加剂对大花序桉玻璃化影响的L9(3)4正交试验设计

1.2.3 继代培养 如无特殊说明,各处理附加6-BA 0.25 mg/L、NAA 0.1 mg/L、IBA 0.15 mg/L、蔗糖30 g/L、卡拉胶6 g/L,全光谱光照强度2 500~4 000 lx,每天光照10 h。每个处理接种9瓶,每瓶12个芽,试验重复3次。30 d继代1次,连续培养3代,观察和统计试管苗的生长状况。

玻璃化判断标准:叶片、叶柄、嫩梢、茎呈透明或半透明的水渍状,芽苗肿状失绿,叶片褶皱呈纵向卷伸、脆弱易碎;有效试管苗判断标准:单株苗高>1.5 cm,茎杆基部>0.8 mm,2对以上叶,1叶心,叶片深绿,茎杆有一定木质化程度。

1.3 数据统计

采用SPSS 20进行数据处理,统计分析有效增殖系数和玻璃化率。

有效增殖系数=有效试管苗总数/接种试管苗数

玻璃化率=(玻璃化的试管苗数/试管苗总数)×100%

2 结果与分析

2.1 植物生长调节剂不同浓度大花序桉的玻璃化率

从表3看出,当其他培养条件不变时,6-BA、NAA和IBA不同浓度对大花序桉试管苗玻璃化的影响不同。

表3 不同浓度6-BA、NAA和IBA处理下大花序桉试管苗的有效增殖、玻璃化率及试管苗高度

2.1.1 6-BA 培养基中6-BA浓度与试管苗玻璃化率密切相关。6-BA浓度在0~0.3 mg/L时,随浓度升高,大花序桉试管苗玻璃化率随之升高,但均在较低水平(5%以下);当浓度达0.4 mg/L时,玻璃化率显著提高,极显著大于浓度在0.3 mg/L及以下的玻璃化率。当浓度≤0.3 mg/L时,有效增殖系数随浓度的增大而增大,且各处理间差异极显著;当浓度为0.3 mg/L时,有效增殖系数为3.58;浓度>0.3 mg/L时,由于玻璃化率增高,有效增殖系数降低。有效试管苗平均高度随6-BA浓度升高呈先增后降趋势,当浓度在0.2 mg/L时,有效试管苗平均高度最高,达1.85 cm。表明,大花序桉试管苗在6-BA浓度为0.3 mg/L的培养基中培养,不但有利于增殖培养,其玻璃化率也得到有效控制。

2.1.2 NAA 随着NAA浓度增加,各处理大花序桉试管苗有效增殖系数和玻璃化率均不存在显著性差异。但各处理间平均有效试管苗高度存在极显著差异,浓度≤0.05 mg/L处理的有效试管苗高度极显著小于浓度≥0.1 mg/L处理。因此推测,培养基中NAA浓度不是导致大花序桉试管苗玻璃化的主要因子,但是NAA对大花序桉试管苗生长作用显著,NAA浓度为0.1~0.2 mg/L时有利于大花序桉生长。

2.1.3 IBA 随着IBA浓度增加,各处理间大花序桉试管苗的有效增殖系数、玻璃化率和有效芽高度均不存在显著性差异。因此推测,培养基中IBA浓度不是导致大花序桉试管苗玻璃化的主要因子,但与其他植物生长调节剂共同参与植物的生命活动,彼此间相互协调,不可或缺。

2.2 不同培养基添加剂及培养条件大花序桉的玻璃化率

从表4看出,当其他培养条件不变时,不同蔗糖浓度、光照时间和温度对大花序桉试管苗玻璃化的影响不同。

表4 不同蔗糖浓度、光照时间和温度处理大花序桉试管苗的玻璃化

2.2.1 蔗糖浓度 健壮试管苗接种于附加不同浓度的蔗糖的培养基中,累积培养3代,大花序桉试管苗玻璃化率随着蔗糖浓度的升高而降低,当蔗糖浓度为15 g/L和20 g/L时,玻璃化率分别为23.07%和12.63%;当蔗糖浓度≥25 g/L时,各处理间玻璃化率均在7%以下,且差异不显著。有效增殖系数和试管苗高度随蔗糖浓度的增加呈先增后降趋势,当蔗糖浓度为25~30 g/L时,有效增殖系数>3,有效试管苗高度>2.1 cm,有效增殖系数和有效试管苗高度均高于其他处理。表明,蔗糖浓度为25~30 g/L时,有利于大花序桉的增殖培养,玻璃化率低,试管苗生长迅速且苗体健壮。

2.2.2 光照时间 试管苗玻璃化率随光照时间的增加呈降低趋势。当光照时间为6 h/d时,玻璃化率高达28.23%;当光照时间为8 h/d时,玻璃化率降低为15.4%;当光照时间≥10 h/d时,玻璃化率<5%。大花序桉有效试管苗高度随光照时间增加呈减小趋势。当光照时间为6 h/d和8 h/d时,有效试管苗高度为1.87 cm和1.73 cm,此时试管苗较嫩,偏黄;当光照时间为10 h/d和12 h/d时,有效试管苗高度分别为1.75 cm和1.73 cm,且苗健壮;当光照时间为15 h/d和24 h/d时,有效试管苗高度降低,且苗体木质化程度过高,叶片边缘有少量愈伤。因此,大花序桉比较适宜的光照时间为10~12 h/d。

2.2.3 温度 培养温度对大花序桉试管苗玻璃化率存在显著影响,温度越高,玻璃化率越高;降低培养温度(16℃),玻璃化率低,同时试管苗的增殖和苗高生长也受到极显著影响;当温度为20~25℃时,玻璃化率5%以下,有效增殖系数3.15以上,此时,有效试管苗平均高度>1.70 cm;当温度升高(28℃),试管苗生长较快,木质化程度降低,玻璃化现象加剧。因此,选择在20~25℃的环境对大花序桉进行继代培养。

2.3 大花序桉预防玻璃化的最佳激素组合选择

从表5看出,不同激素和蔗糖组合对大花序桉玻璃化率和有效增殖系数的影响均存

表5 4种培养基添加剂对大花序桉玻璃化影响的L9(3)4正交试验结果

在差异,且达到极显著水平。极差分析结果表明,大花序桉玻璃化率和有效增殖系数影响因子的主次顺序均为A>D>C>B,即6-BA >蔗糖>IBA>NAA。增殖系数越高越好,因此K值越大越好;玻璃化率越低越好,因此K值越小越好,故预防试管苗玻璃化较优培养基配方为A1B2C3D3,较优增殖培养基配方为A2B1C3D2。

2.4 预防大花序桉玻璃化的最佳激素组合

对筛选出的预防试管苗玻璃化和增殖培养较优的培养基配方A1B2C3D3和A2B1C3D2进行验证试验,结果(表6)显示,大花序桉试管苗在A1B2C3D3培养基中有效增殖系数2.92,玻璃化率1.37%,平均有效试管苗高1.52 cm,该培养基条件下,虽试管苗玻璃化率低,但叶片深绿、茎段纤细、节间短、木质化程度较高,不利于后期生根。试管苗在A2B1C3D2培养基中有效增殖系数为3.54,玻璃化率4.87%,平均有效试管苗高度1.68 cm,该培养基条件下,试管苗叶片鲜绿、茎段健壮、木质化程度适中,因此大花序桉较优增殖培养基配方为改良MS培养基中附加0.3mg/L 6-BA、0.1 mg/L NAA、0.15 mg/L IBA、30 g/L蔗糖、6 g/L卡拉胶。由于高浓度蔗糖使试管苗高生长受到抑制,故选择培养基A2B1C3D2为大花序桉试管苗增殖培养基,该培养基条件下,大花序桉有效增殖系数高,玻璃化率在合理范围内。

表6 较优培养基配方A1B2C3D3和A2B1C3D2培养大花序桉的有效增殖系数和玻璃化率

3 讨论

引起植物组织培养玻璃化的因子主要集中在植物激素、碳源、培养条件和培养材料等。针对此难题,目前的解决措施是尽可能采取有益且肯定无害的预防措施,必要时进行个别因子的平衡剂量试验[9]。细胞分裂素6-BA在组织培养中的主要作用是促进细胞分裂扩大,诱导芽分化。外源细胞分裂素易导致玻璃化,细胞分裂素浓度与玻璃化率成正相关[10]。王爱芝等[11]在花楸增殖培养过程中发现,导致花楸玻璃化的主要原因是细胞分裂素浓度过高或细胞分裂素与生长素比例过高。赵佐敏[12]在非洲菊组织培养中发现,材料在6-BA浓度为2~4 mg/L的培养基中几乎无玻璃化苗发生,随着6-BA浓度升高,玻璃化率逐渐升高;也有学者认为,相同代数的红叶石楠试管苗玻璃化苗发生率随6-BA浓度增加而增加,且在6-BA小于1.0 mg/L时,玻璃化苗发生率和培养代数之间呈负相关[13]。本研究中,大花序桉玻璃化率符合上述规律,推测6-BA浓度是影响大花序桉试管苗玻璃化的一个关键因子。

蔗糖作为培养基中常用碳源,不仅能提供能量,还可调节渗透压,对培养物的营养状况和细胞分化有一定影响。适当提高培养基中蔗糖含量,能降低培养基渗透势,减少试管苗在培养基中可获取的水分,因此蔗糖浓度与玻璃化呈负相关[14]。何芳兰等[15]在高山杜鹃组织培养过程中发现,高山杜鹃的增值系数和有效苗高度随蔗糖浓度增大呈先增大后减小趋势,玻璃化率则呈降低趋势。马剂民[16]研究认为,适当增加培养基蔗糖含量,可有效克服巨桉组培过程中玻璃化现象。本研究中,蔗糖浓度从15~40 g/L,有效增殖系数先升高后降低,玻璃化率逐渐降低,有效苗高度先升高后降低,结果符合以上规律。成细华等[17]在结球白菜组织培养中发现,高浓度蔗糖不仅不能抑制玻璃化现象,还抑制试管苗分化,说明采用提高培养基渗透压的方法来抑制试管苗玻璃化并非适用所有对象。

光照和温度对试管苗生长有极其重要作用。光是影响叶绿素形成的主要条件,适当增加光照强度和作用时间有利于叶绿体光合作用合成更多有机物,有利于细胞壁、细胞器形态构建等[18-19]。研究中,大花序桉试管苗每天在强度为2 500~4 000 lx光照下培养10~12 h,其玻璃化率极显著低于每天在相同光照强度下培养6~8 h,说明适当延长光照时间,对预防大花序桉玻璃化率有显著作用。另外,植物体本身就是一个化学反应的容器,植物生长速度随温度的反应曲线实际就是酶与温度的反应曲线,反应发生的快慢取决于酶的活性。不同植物组织培养的最适温度不同,温度过低,光合作用产物被转运、转化的速度变慢,表现为植物生长缓慢,温度过高,植物体内累积物减少,叶绿素含量较少,木质素不能正常生长等,因此培养材料长时间处于偏高的环境里更易导致玻璃化苗出现[9, 20]。本研究中,当材料在20~25℃环境下培养时,玻璃化率得到有效控制,但当温度上升至28℃时,玻璃化率显著升高。

不少学者还将不同的凝固剂纳入玻璃化影响因子研究范畴。魏琴等[21]研究认为,琼脂浓度低,培养基中含水量过大,导致培养瓶中湿度过大,从而致组培苗容易玻璃化;琼脂浓度过高,培养基衬质势过低,造成细胞吸水阻遏,降低玻璃化率。任东植等[22]认为,凝固剂浓度与组培苗玻璃化的发生率没有必然联系。可能不同植物组培苗对凝固剂浓度的反应有所差异,凝固剂种类和浓度对大花序桉组培苗玻璃化的影响还有待进一步研究。本研究仅针对有可能诱发大花序桉玻璃化的因子进行常规探究,关于植物组织培养玻璃化现象,不同植物起因应该不同,但不同起因如何造成相同的结果即木质素合成受阻和细胞分化受抑,则还应进行深入研究。

4 结论

研究不同浓度植物生长调节剂(6-BA、NAA和IBA)及不同培养条件(培养基蔗糖添加浓度、光照时间和温度)6个因子对大花序桉组织培养过程中玻璃化率的影响结果表明,6-BA、蔗糖、光照时间和温度是引起大花序桉试管苗玻璃化现象的4个主要因子。低浓度6-BA(≤0.3 mg/L)时,大花序桉玻璃化率低(≤3.5%);适当提高蔗糖浓度,能有效控制大花序桉试管苗玻璃化;增加光照时间、降低培养温度对防治玻璃化有一定作用。大花序桉最佳培养基配方:改良MS+0.3 mg/L 6-BA+0.1 mg/L NAA+0.15 mg/L IBA+30 g/L蔗糖+6 g/L卡拉胶,最佳培养条件:温度20~25℃,每天10~12 h强度为2 500~4 000 lx全光谱光照。该条件下,能有效控制大花序桉试管苗玻璃率,且有效增殖系数可维持在较高水平。