唐前“说”体论略

杨晓昕,王定勇

唐前“说”体论略

杨晓昕,王定勇

(扬州大学 文学院,江苏 扬州 225000)

说体是我国古代出现较早的一个文体种类。从先秦时期的有其用而无其类,到魏晋南北朝首次被称为一体,说体经过了一段较长的发展期。处于发展期的说体,在命名方式上显示出与先秦其他文体一致的特征,但在名称指向上,“说”则彰显着非集中指称的多义性特点,使以“说”命名的文本呈现多样式、多种类的存续形态。直到魏晋南北朝时期,陆机和刘勰分别在文论著作中为“说”划类定名,说体在内容上才有了相对单一的指称对象,即专指策士、谋臣的说辞。与此同时,陆机、刘勰二人分别对说体风格做出了“奇异荒谬”“平实沉稳”两种不同的认识和判断。

说体;说体命名;说体指称;《文心雕龙》

说体是我国古代文体之一。同其他早期文体一样,其发生可追溯至先秦时期,此后历代文论家均持此说①。从文体生成的方式上看,说体是在作为行为活动的“说”的基础上生发而来的。正如郭英德所言:“中国古代文体的生成大都基于与特定场合相关的‘言说’这种行为方式。”[1]从文体确立的过程看,“说”能立为一体,则需有名、有实,还要有论。唐前是说体从萌生到发展的初始期。此一时期,“说”从指代言说活动过渡到对文体的指称,在文本上也出现了一些以“说”为名的篇章和著作。同时,又有陆机、刘勰两位文论家对“说”体加以确立并进行讨论。但也正因处于初始期,说体在诸多方面带有较多的不确定性和较大模糊性。本文试从说体之名、说体之实、说体之论三个方面,对说体加以探讨,勾勒说体在唐前的存续态势。

一、说体之名

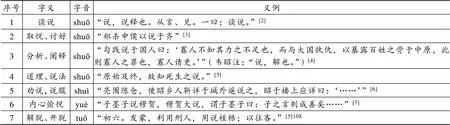

对说体之名的考察可从两个层面进行:一是释名,二是命名。两者的区别在于前者以确定文体之“说”的意义指称为要务,后者重在讨论“说”字作为文体名称标识的途径。但无论是释名还是命名,都应以“说”字释义为讨论基础。唐前时期“说”字的使用义项如表1所示。“说”为多音多义字。从表1的梳理可见,“说”字以表行为的动词词义为主,用来指代言说活动本身,如1号义项。其他或用来指代言说效果,如6号义项;或指代言说目的,如2、3、5、7号义项;或指言说内容,如4号义项。总之,这些义项,都指向言说活动的不同侧面,彼此相互区别又有所关联。

表1 “说”字音、义、例对照表

以此为基础,再来讨论说体之名。先看说体释名。顾名思义,释名即是对文体名称的解释。其他与言说活动相关的文体,如诰、誓、祝、训、命等,早在先秦时期,最晚到秦汉时已在文献中有相应释义了②,而说体的释名直到魏晋南北朝才由刘勰的《文心雕龙·论说》篇首次给出。《文心雕龙》讨论文体的方法是“原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统”[2]727。其中,“释名以章义”即是对文体名称加以解释,从而明确相关文体的内涵。刘勰对文体的释名主要依靠训诂之法,其释为:“说者,悦也。兑为口舌,故言咨悦怿;过悦必伪,故舜惊谗说。”[2]328此处是以“悦”训“说”。“悦”是会意兼形声字,《说文》之中本无“悦”字。曹魏时期的王肃在《论语正义》中说:“诵习以时,学无废业,所以为说怿。”[3]其中用的仍然是“说”。“悦”的本义如《尔雅·释诂》云:“怡、怿、悦、欣……乐也。”[4]“悦”即为高兴、快乐之意。那么,《文心雕龙·论说》篇中的“说”似乎可解释为愉快或使人愉快。但刘勰又言:“兑为口舌,故言咨悦怿……”[2]328因此,还需将“说”与“悦”“兑”相联系,再对刘勰这句话的意思加以明确。《周易·序卦》中有这样一段话:“巽者,入也。入而后说之,故受之以兑。兑者,说也。说而后散之,故受之以涣。”虞翻注:“兑为讲习,故‘学而时习之,不亦说乎?’”李道平疏:“《兑》象曰:‘君子以朋友讲习’,故《兑》为讲习。……理义说心,必入而后说也,故兑次巽也。”[5]728结合二人的注疏来看,“兑”可解“说”,而“说”又有“悦”义,那么刘勰论著中的“说”,既不单纯指话语行为,也不仅用来表心情的愉悦,而是指以言辞使人愉悦的言说活动。就目前文献来看,这是唐前关于说体名称的最早也是唯一的解释。

复看说体命名。从上古文献对一些文体的载录情况来看,古代文体命名大致遵循这样的命名原则:“最初是以人们所作所为来确定其命名的,即以‘做什么’来确定其最初的命名的,直接用产生文词的行为动作那个动词来命名文体:分开来说,作为文体命名的就是行为动作本身……”[6]以此来观照说体,这个原则也基本适用。换言之,我们可以认为说体最初即是由产生文词的“说”这一动作来命名的,即是以“……说”“说……”及“……说……”等类似的形式作为说体的名称。但这里有一个问题无法回避,即“说”作为一个动作,几乎所有的言语活动都可以称之为“说”,因此其关涉的内容极为广泛和丰富,说的主体、对象可以多种多样,说的方式、目的、效果等也不尽相同:可以说历史,也可以说现实,可以说“诸子”,可以说日常;说者可以是士人,可以是平民;说的目的既可以是解释阐明,也可以是劝导说服……这种情形说明,“说”作为一个名称,其所指、所用并不唯一,带有鲜明的泛化特征。而泛化的名称虽然在形式上具有标识的功能,在意义上却不具有区分的特性。因此,即使先秦两汉时期出现许多以“说”为名的篇章或著作,但很难将这些名称看作对说体的命名。

随着魏晋南北朝时期陆机、刘勰等人文论著作的相继出现,“说”开始作为文体的名称被确立和使用。陆机和刘勰二人都将说体视为文体的一种,陆氏对说体的言论只有“说炜晔而谲诳”一句,应是针对其风格、风貌而言,因无从借以考察其命名理路,在此姑置不论。相较而言,刘勰于“说”的论述较为详备。现将相关文字略录如下:

说者,悦也;兑为口舌,故言咨悦怿;过悦必伪,故舜惊谗说。说之善者:伊尹以论味隆殷,太公以辨钓兴周;及烛武行而纾郑,端木出而存鲁,亦其美也。暨战国争雄,辩士云涌……至汉定秦、楚,辩士弭节,郦君既毙于齐镬,蒯子几入乎汉鼎;虽复陆贾籍甚,张释傅会,杜钦文辨,楼护唇舌……至于邹阳之说吴梁,喻巧而理至,故虽危而无咎矣;敬通之说鲍、邓,事缓而文繁,所以历骋而罕遇也。[2]328–329

由引文可知,刘勰关于说体的阐释以独字释义为发端,通过体式举例和演进历程的梳理,使说体的存在有了较为完备的理据。尤为重要的是,刘氏从“什么是说”“谁来说”“怎么说”“说的作用和效果”等方面入手,第一次赋予说体以明确的身份,使其有了专门的意义指向和应用范畴。虽然刘勰在文中对说体命名的形式未做解释和说明,但众所周知,文体的命名在标识的功能之外,更重要的是命名应具有使本体与他体相区别的特性。从这个意义上说,刘勰已经完成了对说体的有效命名。

从文体的释名和命名来讨论文体,固然是认识该文体的必然途径,但有名无实的研究必然是舍本逐末的做法。因此,对说体更加形象、直接的认识,应来自对说体之实的考察。

二、说体之实

文体之“体”本就是一个集丰富性、复杂性和模糊性于一身的概念③。如果没有具体可感的文字文本,那么说体也就成了毫无内涵和意义的组合词。如前所说,说体基于言说活动而来,因而从宽泛的意义上讲,其文本应该就是因言说活动所生成的文字记录。但从上文对“说”之所指意义的泛化来看,循此来定位说体文,其文本范围的划定基本等同于无据可依。在此,下文将从唐前说体的实际状况出发,依照“名与文”“论与文”之间显性或隐性的对应关系这两个维度对说体之实进行探讨。

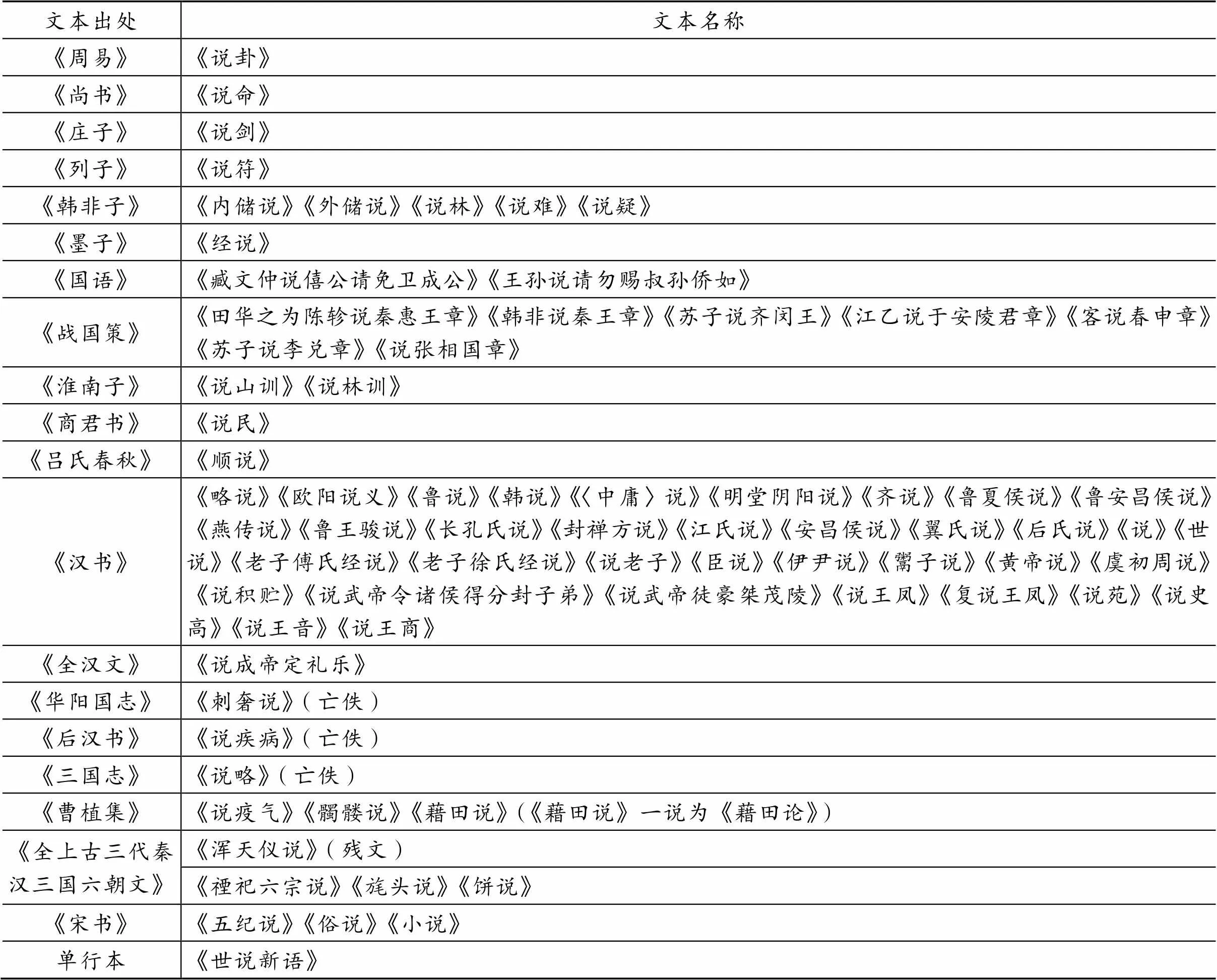

名与文的对应关系既可为显性,亦可为隐性。按常理及惯例看,二者的显性对应是一种文体较为基本和常见的态势。所谓的显性对应,即是文本从属的文体类别在文本名称中直接被标识出来。换言之,从文本名称即可判定该文归属于哪一类文体,如《子虚赋》《上林赋》《刺世嫉邪赋》即是赋体文;《让中书令表》《劝进表》是表体文……由此,于说体而言,那些以“说”为题的文本是考察说体文的首要对象。以“说”为题,在标识方式上大概不出“说……”“……说”“……说……”三种。现为讨论之便,对此类文本做一统计,如表2所示。从时间分布来看,以“说”为名的文献两汉时期最多,先秦次之,魏晋最少。它们有的是篇章,有的是著作,有的能确定文字的作者,有的则无从判定。最为关键的是,这些冠名为“说”的文本在内容、用途等方面显示出极大的互异性。现对其整合归纳,大致可得如下几类。

一是解经之文。如出自《周易》的《说卦》;《汉书·艺文志》对《诗》加以解读的《鲁说》《韩说》;对《礼》进行解释的《〈中庸〉说》《齐说》;对解释《孝经》的《长孔氏说》等皆属此类。这类文题中的“说”是解释、说明之义,文本即是在对经的阐释和说明中加以记录而生成的。这里需要指出的是,《墨子》中有《经说》(上、下)篇,虽然文题与解经相近,但细察文意可知,其主要是用来讨论墨家逻辑思想的,它与上文所列篇章的主旨相差甚远,因此不属此类。

二是故事汇编。此类当以先秦时期《韩非子》中的《内储说》《外储说》《说林》(上、下)篇及汉代刘向的《说苑》为代表。从标题上看,储即积蓄、储备之义。太田方云:“储,偫也。《前汉·扬雄传》注:‘有储畜以待所用也。’……言此篇储若是之说而备人主之用也。”[7]而“林”与“苑”可引申为“多”,将其与“说”联用,即是将“说”加以汇集、聚少成多的意思。那么“说”所指为何?结合对文本内容的研读,可以确定“说”即为故事。这些故事有的来自史传,有的来自民间传说,还有的纯粹是虚构。在每篇(部)文献中,故事与故事之间没有关联,也没有特别鲜明的统一主旨。这类文献的存在意义大概是为某种需求而进行的材料汇编,以便当时及日后备查或备用。

表2 唐前以“说”为名的文本统计表

三是陈政、谋事之文。这类文章如《说王凤》《复说王凤》《说武帝令诸侯得分封子弟》《说武帝徒豪桀茂陵》《说史高》《说王音》《说王商》等。这类文章无一例外以政事等公务为“说”的内容,由谋臣向帝王或长官就具体事项或政治情势做出提议,陈述己见,同时也伴有使他人认可或同意自己所言的预期效果。

四是战国时期游说之士的说辞记录。这类文本主要以语辞的形式呈现出来,少有说辞生成的历史背景和事件做铺垫,因而文本仅仅是话语的单纯性记录。而与此类文字相近甚至是相同的文字,其实也作为构成部分被保留在其他文本如《左传》《国语》等历史散文中。两者最大的不同在于:战国时期游说之士的说辞记录在内容上没有必要的前提交代和背景阐释,看起来更像是语料片段的集结,但在形式上,它们是不依托其他文字而独立的一种存在;历史散文中的辩章辞令是某一时期历史记载、人物描绘、事件叙述的必要组成部分,发挥着构建、衔接、衬托等作用,并与其他记述文字融为一体,不可分割。

除以上四类外,还有篇数不多的小类:有明事说理之文,如《说疫气》《说剑》等篇,是就某事或某个道理进行论证以言明其意而形成的文本;有对某事、某物所作的平述之文,如《饼说》《旄头说》;也有整篇文章讲述一个虚构的荒诞故事,如曹植的《髑髅说》;还有被后世人视为“小说”类的文本,如《俗说》《小说》《世说》。

结合前文对“说”字的释义看,除故事汇编类文本,其他文本题名中“说”字的含义都可与表1所列相互关联的使用义项相呼应。正是“说”题这种多重指向的存在,说明此一时期“说”题的使用范围广泛而不集中,这与前文“说”字因指称泛化而不具有文体命名意义的现象是相呼应的。同时,表2中所列作品的文本在内容、用途、风格等诸多方面也不尽相同,“说”作为题名使用的主流含义也不甚明显。可见,于说体而言,名称与文本的显性对应关系此时还未得以建立,在此情形下,试图依文本名称来确定哪些文字为说体文的尝试似乎不可行。

在名、文显性对应关系之外,二者亦有隐性对应关系。所谓隐性,即文本不以“说……”“……说”或“……说……”形式为题,也即文本名称不对该文文体类别的归属进行直接标识,如《泰始五年戒郡国计吏》《勒牙门》分属诏体与敕体而文题中未见“诏”与“敕”;《剧秦美新》《典引》属封禅类,也未使用“封禅”加以命名……然而,文题不以“说”为名的文字文本可谓不胜枚举,为使考察范围更明确、考察对象有针对性,在此需引入并借助关于说体之“论”来辅以论述。相对名、文的关系而言,论与文的对应关系没有显隐之分,且通常先有“文”,再有“论”,文是论之所本,论是文之阐释。唐前关于说体的论述文字见于陆机和刘勰二人的著作。陆机“说炜晔而谲狂”的言论主要针对说体的风格而发,相关论述见于本文第三部分,所以此处只以刘勰所论为要。因二人有关说体的文字已录于前文,此处不再重复加录。

在《文心雕龙·论说》篇中,刘勰将“说”的发出者确定为谋臣辩士这类群体,如商周时期的伊尹、太公;春秋战国时的烛之武、苏秦、张仪;秦朝的范雎、李斯;汉朝的郦食其、蒯通等。刘勰认为“说”的动作与此类人所主之事密切相关,专指出谋划策、论辩游说等言说活动。虽然刘勰并未列举“说”之篇什,我们很难由此获悉此体对应的文本样貌,但在他提供的何为说、谁来说、怎么说……这一思路的构建中,说体的文本指向已相当明确,即是伴随上述活动而来的辩章说辞。基于此种认识,我们找寻的说体文,可判定为谋事游说活动中谋臣说客的言辞记录。记录这些言辞的文字不外乎两种形态:一是独立成篇;二是依附他文。对于后者,上文已有所论及,此处需明确的是,如果将作为组成部分的说辞从历史散文的文本中加以剥离,那么无疑会因缺乏背景、效果、作用等必要内容的交代,而丧失它应有的价值和意义。由此,这些不具有独立属性的辩章说辞,也就不适宜作为某一文体的文本加以看待。对于前者,上文表2中列举了以“说”为题的7个独立篇章。细察这7篇文字,发现它们不仅都是说辞记录,而且各篇在内容组织、结构布局、语辞表达、篇章风格上都显示出程度较高的相似性,从而形成了一种体式。这种体式相对稳定和趋同的特征恰是文体之“体”的应有之义,所以将这7篇视为说体文再合适不过。如果再以此种体式来审视不以“说”为题的篇章,则发现在《战国策》中尚有13篇文字,与表2中的7篇其实是同类。它们分别是《苏秦始将连横章》《苏秦为赵合纵章》《张仪为秦连横章》《苏秦为赵合纵章》《张仪为秦破纵连横章》《苏秦从燕之赵章》《张仪为秦连横章》《苏子为赵合纵章》《张仪为秦连横章》《苏子为赵合纵章》《张仪为秦连横章》《苏秦将为纵章》《张仪为秦破纵连横章》。将这13篇文章也纳入说体文范畴的原因在于:其一,虽然这13篇的题名中无“说”,但它们与前7篇在本质上有相通之处,如《苏秦始将连横章》《张仪为秦连横章》与《韩非说秦王章》《说张相国章》,篇名中都包含游说活动的主体或客体,抑或主客体同时出现,只不过前7篇在篇名中直接以“说”这一行为指明活动,后13篇则以说的目的来指代活动;其二,无论题目中是否有“说”字,这20篇文字在行文上显示出趋同的范式,如首端皆以“某某说某某曰……”开篇,以下是篇章主体,也即“说”之内容,最后以游说的结果收结全篇,虽然篇章的主体长短不定,但说辞的模式、风格、手法等极为相似。由此,以刘勰所论为参照,在现存先唐文献中,我们可以将出自《战国策》的20篇言辞记录作为说体之实也即说体文加以看待。

当然,以成熟文体的标准来观照此时的说体文,其在体类、体貌乃至体制等方面还不够完善。尤其是在刘勰“考究源流”的梳理中不难发现,随着时代氛围、人群阶层、社会需求等方方面面的变化,说体在六朝时期已面临消歇的局面,而上文所论的说体文也早已和当今的说体文不是同一所指。但不能否认的是,这些文本毕竟是唐前时期说体从有其用而无其类的初始阶段,向名、实相应的发展阶段迈进的关键性标识。

三、说体之论

唐前时期,在理论上对说体进行专门讨论的有陆机的《文赋》和刘勰的《文心雕龙》。两书先后将说体纳入文体之林,并对说体进行了详略不同的探讨。本文不以比较和评价二人所论为要务,而是在把握两人基本观点的基础上,对《文赋》及《文心雕龙·论说》中关于说体指称和风格特征加以讨论和分析。

(一)《文赋》说体之指称及特征

陆机在《文赋》中言及说体时说道:“奏平彻以闲雅,说炜晔而谲诳……”[8]99他将文分为十体,即诗、赋、碑、诔、铭、箴、颂、论、奏、说。但文中对说体没有定义,没有溯源,更没有指明说体之指称,因此使人难以确定陆机所指为何。但从形式上看,陆机的十分法和此前曹丕《典论·论文》的四分法有暗合之处。曹丕分四类八体,两两对举,陆机则分五类十体,也两两相对。这种划类兼联举方式的运用,其实说明古人论文既重类分,也重类同。针对文中关于说体的见解而言,陆机将奏说并举,意味着在类同的前提下对两者进行类分。由此,这种思维模式便为明确陆机文中说体之所指及特征提供了可供思考的途径。

再从类分处看。陆机以“平彻以闲雅”和“炜晔而谲诳”对奏体和说体的风格进行了类分。因此,说体风格的内涵,可从奏体“平彻以闲雅”的相对之义来加以诠释。先看“炜晔”,《文选·张协〈七命〉》:“斯人神之所歆羡,观听之所炜烨也。”郭璞注:“炜烨,盛貌。”[12]“炜烨”亦作“炜晔”[13]。此处“炜晔”用来形容文体,是指说体的文辞风格具有华美恣肆的特点。此解得以辅证的端由有二:一是既然炜晔和平彻是对两体风格分别做出的形容,那么两词理应从相对的角度进行释义,平彻可解为平实通达,那么炜晔就是与其相对的华美恣肆;二是陆机于开篇自明作文动机:“故作《文赋》,以述先士之盛藻,因论作文之利害所由,佗日殆可谓曲尽其妙。”[8]1也即,他是要在“先士之盛藻”(古人成功的作品)中吸取创作经验,并提出如何成功为文和克服缺点、不足。简而言之,《文赋》是一篇专门谈论作文经验的文论著作。而略观六朝时期极为兴盛的骈文、俳赋等文学样式可知,陆机所生活的年代是审美意识觉醒的时代,反映在文学上即表现为讲究为文的形式美。而文辞的华美恣肆正是形式美的要求之一。综上,“炜晔”二字正是对文辞华美特征的概括。

再看“谲诳”。“谲”单字义为诡诈;“诳”则为惑乱、欺骗。显然,如将两字义加以组合得出的解释,一定不是陆机意图之所在,那么“谲诳”该做何解?一则可从奏体之“闲雅”做比对性理解;二则可从辩士的说辞本身求解。闲雅即是从容、优雅,用来形容文体风格,是指文体的文辞优美而雅致。因此,与其相对的“谲诳”则应有激切、冲莽之义。其实,这也正是谋臣辩士的说辞本身所带有的显著特征。如“齐车之良,五家之兵,疾如锥矢,战如雷电,解如风雨……临淄之途,车毂击,人肩摩,连衽成帏,举袂成幕,挥汗成雨。”[14]81“今楚与秦为昆弟之国,而韩、魏称于东藩,齐献鱼盐之地,此断赵之右臂也。夫断右臂而求与人斗,失其党而孤居,求欲无危,岂可得哉?”[14]176等等,无一不是以有渲染力的排比句式和充分的夸张、虚构,制造出一种排山倒海的气势,从而使言辞带有极大的冲击力和说服力。因此,陆机所谓的“谲诳”,应是指作为说体的说辞所具有的奇诡与荒诞的风格特征,而不是字面意义上所理解的诡诈与欺骗④。

(二)《文心雕龙·论说》篇中“不专缓颊,亦在刀笔”之再解读

与陆机相较而言,刘勰对说体的立论显得全面且完备。这得益于其“原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统”这一文论体系的建构。刘勰以说字释义立论,将说体追溯至殷商时期,历战国时代,而后自汉渐为消歇。对于刘勰文论具体观点的阐释,当下已有许多学者给出确论,在此不再赘述,此处只就篇中“不专缓颊,亦在刀笔”句待补充之义做理解性分析。

今人论及刘勰文中的说体,多认为“不专缓颊,亦在刀笔”句是指说体的两种存在形式,即口头与书面⑤。尤其是在大多数人都认可说体与战国纵横家说辞有密切关联的前提下,将辩士们的说辞与口头形态的说体相对显得顺理成章。再者,也因为“刀笔”一词的义项为书写工具,后引申为文章,刘勰此句“不专缓颊,亦在刀笔”即是作为本词引申义——“文章”的示例列于其下的,因而一为口头说辞一为书面文章的理解有极大合理性。在此,本文认为“不专缓颊,亦在刀笔”句是说体两种形态的标识固然不错,但本句还应有其他内涵或意义可挖掘。

首先,“不专……亦在……”的结构句式表达的意思等同于“不仅……还……”。从文章布局看,“不专”是承上,“亦在”为启下,将其放置在文中理论的阐述背景之下,其表示的意思应为:不仅伊尹隆殷、太公兴周、烛武纾郑、端木存鲁等史事中伊尹等人的口头言辞为说体,而且出自苏秦、邹阳等人笔下呈送给君主的书面言辞记录也是说体⑥。虽然刘勰在“刀笔”之下以具体的篇目来指称说体,但它们与“不专缓颊”所统摄的“说辞”从本质上看都来自言说,因此都具有“语体”的特征。“语体”本是语言学范畴的名称,是指语言作为社会交际的工具在言语活动中为满足需要或达到特定效果,而呈现出的一定的风格和特征。刘勰在整篇论“说”的文字中,无论是对先秦的伊尹、太公、烛之武,还是战国的毛遂、苏秦、张仪,再或者是对汉代蒯通、张释之等人相关事件的记载,凸显的都是“善说”作为交际工具在实际应用中所具有的满足个人需求和保障国家利益的目的。这意味着刘勰在考察说体时,更多的是在关注词汇、语法或修辞方式等语言因素和特征,而不是篇章结构、风格体貌等文体因素和要求。这是认识此句话的基础和前提。

其次,在语言范畴下,“缓颊”和“刀笔”各有所指。先说“缓颊”。《汉语大词典》中对“缓颊”的解释为:“《史记·魏豹彭越列传》:汉王谓郦生曰:‘缓颊往说魏豹,能下之,吾以万户封若。’《汉书·高帝纪上》引此文,颜师古注引张晏曰:‘缓颊,徐言引譬喻也。’后用以称婉言劝解或代人讲情。”[15]“譬喻”也即比喻,是一种修辞手法,那么“引譬喻”即是将比喻的修辞方法引入言说行为中加以应用。以此看刘勰所举伊尹、太公等例,他们正是通过“味”“钓”等譬喻向人主阐述治国安民的道理。此种修辞使用的目的很明显,即是让言辞中所包含的道理变得生动、形象,从而便于听受者理解和接受。所以,“缓颊”其实是对语言修辞方式和特征的概括,它表明说体具有言辞生动、感人的特征,以及最终得以实现目的的理想效果。这也与刘勰在文中言“并烦情入机,动言中务”“喻巧而理至”“飞文敏以济辞”等句的意思是相互契合和照应的。

复说“刀笔”。作为与“缓颊”对举之词,刀笔也是语体特征的标识。结合刘勰于其后所列举的选篇可对其特征加以明确。范雎《上秦昭王书》、李斯《上秦始皇书》以及邹阳《上吴王书》《狱中上梁王书》等,都是臣子向帝王的进言,在陈述政见和阐述道理时,文中的说辞常是征引史实真言作为论说的依据。如:“昔穆公求士,西取由余于戎,东得百里奚于宛,迎蹇叔于宋,求邳豹、公孙支于晋……孝公用商鞅之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强”[16];“臣闻秦倚曲台之宫,悬衡天下,画地而人不犯,兵加胡越;至其晚节末路,张耳、陈胜连从兵之据,以叩函谷,咸阳遂危,何则”[17]199;“昔者荆轲慕燕丹之义,白虹贯日,太子畏之;卫先生为秦画长平之事,太白食昴,昭王疑之”[17]200;等等。臣子于文中对大量古人古事的斟酌称引,其实是为使帝王悦服的目的而来。因此在交际过程中,由于称引,其说辞显得理据确凿、铿锵有力,而且其语言也自然带上了典实沉稳的风格。这也正是贯彻和保障刘勰“必使时利而义贞”“则唯忠与信”“披肝胆以献主”等主张时,对文章的风格特征提出的必然要求。由此,文中的“缓颊”与“刀笔”更像是语言学范畴下对“语体”特征的标识,而不是对文体范畴制约下的“语体”特征的彰显。这一方面说明,说体在唐前还未脱尽“前文体”⑦状态的特征;另一方面也表明,在此时文论家的视域里,文本形态对于文体的意义还没有被强调和突显。

综上,“说”作为一种文体类型,在唐前阶段从名称到文本,再到相应的理论都带有意义的多解性和指称的模糊性,这也使说体在叙述、说明、议论等方面呈现出一定的体式特征。直至唐宋以后,随着文体创作的逐渐扩大以及文体辨析逐步精细,说体在名称指代上渐趋集中,文本体制也逐渐完善,最终以专门用于论述及阐说道理的文体身份,在中国古代文体大家族中找到了属于自己的领地。

① 元代郝经最早追溯说体渊源,其曰:“说自孔子为《说卦》,六经初有说……”在此,郝经将说体源头追溯至孔子《说卦》。其后明代吴讷《文章辩体序说》、徐师曾《文体明辩序说》所持观点均与郝经同。

② 相关论述可参看胡大雷《论中古时期文体命名与文体释名》(《中山大学学报》2011第4期第8页)。

③ 对于“体”含义的归纳,参见吴承学《中国古代文体学研究》(人民出版社2011年版)第18―22页。

④ 刘勰于《文心雕龙·论说》篇末对陆机的观点提出批评:“自非谲敌,则唯忠与信。披肝胆以献主,飞文敏以济辞,此说之本也。而陆氏直称‘说炜晔以谲诳’者,何哉?”此种质疑是刘勰从正统思想出发,并对陆机“炜晔而谲诳”从字面意义上加以认识的结果。其实,刘勰在文论中对说体风格的概括与陆机的“炜晔而谲诳”有暗合之处。

⑤ 相关说法可参见张瑞《六朝“说”体论辩证》(《北京教育学院学报》2017年第5期);胡大雷《〈文选〉不录“说”体辩》(《广西师范大学学报》2006年第3期)。

⑥ 因为早有学者指出,刘勰在为“说”体选篇以定文时有混淆不明之处。此处为避免歧义和不必要的误解,不使用原文中“书”“奏”等字眼来指称说体文本。

⑦ “前文体状态”一词借鉴于胡大雷先生《论“语体”及文体的“前文体状态”》(《文学遗产》2012年第1期)。

[1] 郭英德.由行为方式向文本方式的变迁:论中国古代文体分类的生成方式[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2005(1):90–95.

[2] 文心雕龙注[M].范文澜,注.北京:人民文学出版社,2006.

[3] 刘宝楠.论语正义[M].高流水,点校.北京:中华书局,1990:2.

[4] 尔雅注疏[M].邢昺,疏.郭璞,注.北京:北京大学出版社,1999:13.

[5] 李道平.周易集解纂疏[M].潘雨廷,点校.北京:中华书局,2004:554.

[6] 胡大雷.论中古时期文体命名与文体释名[J].中山大学学报:社会科学版,2011(4):1–9.

[7] 梁启雄.韩子浅解[M].北京:中华书局,1960:226.

[8] 陆机.文赋集释[M].张少康,集释.北京:人民文学出版社,2002.

[9] 许慎.说文解字[M].徐铉,等校.上海:上海古籍出版社,2007:110.

[10] 尚书正义[M].孔安国,传.孔颖达,正义.上海:上海古籍出版社,2007.

[11] 章太炎.国学讲演录[M].吴永坤,讲评.南京:凤凰出版社,2008:259.

[12] 萧统.六臣注文选[M].李善,吕延济,刘良,等注.北京:中华书局,1987:660.

[13] 汉语大词典编纂处.汉语大词典:第7卷[Z].上海:汉语大词典出版社,1991:202.

[14] 战国策集注[M].程夔初,集注.上海:上海古籍出版社,2013.

[15] 汉语大词典编纂委员会.汉语大词典:第9卷[Z].上海:汉语大词典出版社,1992:946.

[16] 严可均.全上古三代文;全秦文[M].北京:商务印书馆,1999:222.

[17] 严可均.全汉文[M].北京:商务印书馆,1999.

Study on “Shuo” Style in the Dynasties before Tang

YANG Xiaoxin, WANG Dingyong

(Yangzhou University, Yangzhou 225000, China)

“Shuo” Style appears earlier than others in ancient China of pre-Qin period. It was not confirmed as a style until in Wei, Jin and the Northern and Southern Dynasties when LU Ji and LIU Xie respectively assigned names to “Shuo” style as a speech or debate of counselors and counselors in their literary works. At the same time, LU and LIU made two different understandings and judgments of “strangeness and absurdity” and “flatness and calmness” respectively to this writing style.

“Shuo” style; Shuo’s naming; Shuo’s reference;

I207

A

1006–5261(2021)03–0120–09

2020-08-21

江苏省社科基金重点项目(19ZWA001)

杨晓昕(1980― ),女,黑龙江人,江苏宿迁学院中文系讲师,扬州大学文学院博士研究生;

王定勇(1978― ),男,江苏扬州人,教授,博士生导师。

〔责任编辑 杨宁〕