沉管隧道复合式路面结构设计指标研究

李香玲

(内蒙古自治区交通培训中心,内蒙古 呼和浩特 010051)

1 引言

在跨海越江隧道中,沉管隧道具有地质适应能力强、空间利用率高、结构自防水性能好等优点[1]。1910年美国建设了世界第一条交通沉管隧道——底特律河铁路隧道[2],1993 年中国内地建成第一条沉管隧道——广州珠江沉管隧道,目前国内外具有交通功能的沉管隧道已超过150 座[3],其中我国2018 年建成的港珠澳海底隧道是世界最长的公路沉管隧道和唯一的深埋沉管隧道[4]。随着我国沿海、沿江地区经济的快速发展和交通需求的提高,沉管隧道的建设迎来新一轮高潮:深中通道海底隧道、大连湾海底隧道、南昌二七过江通道等[5]一批大型沉管隧道工程相继开工。

我国公路隧道设计规范[6]规定高速公路隧道宜采用沥青混凝土上面层与混凝土下面层组成的复合式路面,通常认为隧道复合式路面具有较好的结构承载力。根据我国公路沥青路面设计规范[7],进行复合式沥青路面结构设计时仅需验算沥青层永久变形量,但国内外隧道调研发现沉管隧道复合式路面车辙病害并不显著[3,4],而是横向开裂等损伤较为常见[3,8]。沉管隧道的路面修补会引起整条跨海或跨江通道运营不畅或运营中止,进而影响路网整体的运营安全和运营效率。因此有必要针对沉管隧道复合式路面的构造特点,对其结构设计指标进行深入分析研究。

本文针对既有复合式路面结构设计指标在沉管隧道中适用性存在的问题,建立沉管隧道复合式路面结构三维有限元模型,分析损伤机理,考虑不同加载方案,研究层间剪切指标、管节接缝位置拉应力指标的适用性,最终提出合理有效的沉管隧道复合式路面结构设计指标。

2 有限元模型的建立

本节参考国内外典型沉管隧道路面结构方案,拟定有限元模型结构及材料参数,确定模型几何尺寸、荷载及边界条件,使用ABAQUS 软件建立模型,然后选择单元类型、划分网格。

2.1 结构及材料参数

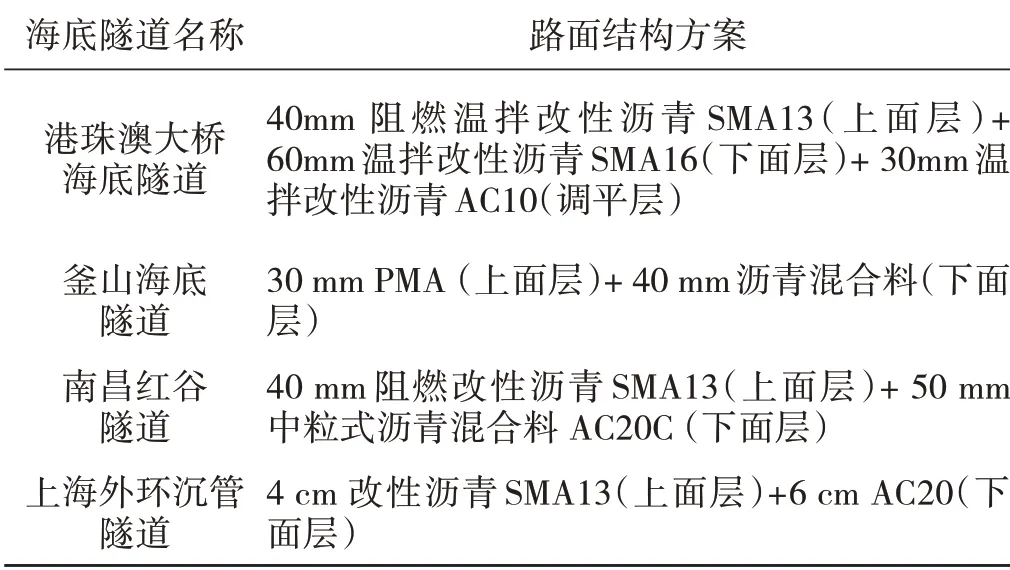

调研国内外4条沉管隧道路面结构方案见表1。另外,我国公路隧道设计规范[6]规定复合式路面的水泥混凝土基层厚度宜为150mm~200mm;沥青混凝土面层宜采用双层式,厚度宜为80mm~100mm;沥青面层与水泥混凝土面板间应设置粘结层。综合调研结果和规范要求,拟定沉管隧道路面有限元模型结构及材料参数见表2。

表1 国内外典型沉管隧道路面结构方案[3,10]

表2 路面有限元模型结构及材料参数

2.2 模型几何尺寸、加载状况及边界条件

模型长宽均为6m,深度为32cm。在模型中间沉管管节接缝对应位置处,设置宽度10mm 的水泥混凝土基层接缝,如图1所示。

图1 有限元模型几何尺寸

模型中将轮胎与路面的接触形状假设为矩形,其中接地宽度B为实际接地宽度,即为各条纹实际宽度之和,不考虑非线性接触应力的影响,即假设每条矩形上应力均匀分布,按总应力等效的原则,确定轮胎接地长度L,如式(1)所示:

式中:P 为轴重;nw为轴的轮数;p 为轮胎接地压力;B为轮胎实际接地宽度。

例如当加载100kN的双圆均布标准荷载时,可简化为双矩形均布荷载:接地宽度B=18.6cm,接地长度L=19.2cm,轴载为P=100kN,接地压力p=0.7MPa,轮数nw=4,两轮中心距31.4cm,由式(1)得,轮胎接地长度L=P/(nwpB)=19.2cm。

模型侧面受到垂直于平面方向的位移约束,底面受到固定约束。各结构层之间假设为完全接触,层间无相对位移。

3 层间剪切指标适用性分析

复合式路面在车辆水平荷载的作用下可能出现剪切破坏。本节计算各荷载组合下模型内的剪应力分布,从而分析层间剪切指标的适用性。

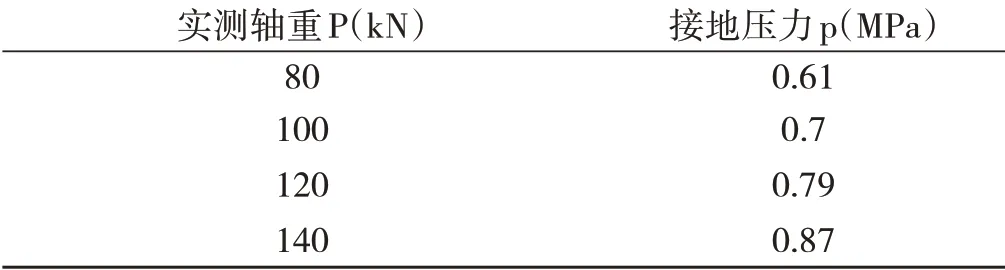

表3 为竖向荷载参数组合表。当车辆紧急制动或加速时,水平力系数可达0.6 左右;当车辆正常行驶,水平力系数一般为0.15~0.2。本研究设定3 种水平力系数:0.2、0.4、0.6。

表3 竖向荷载参数组合表

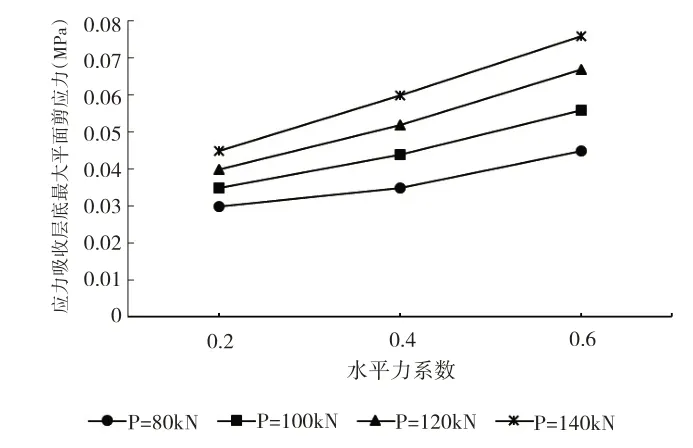

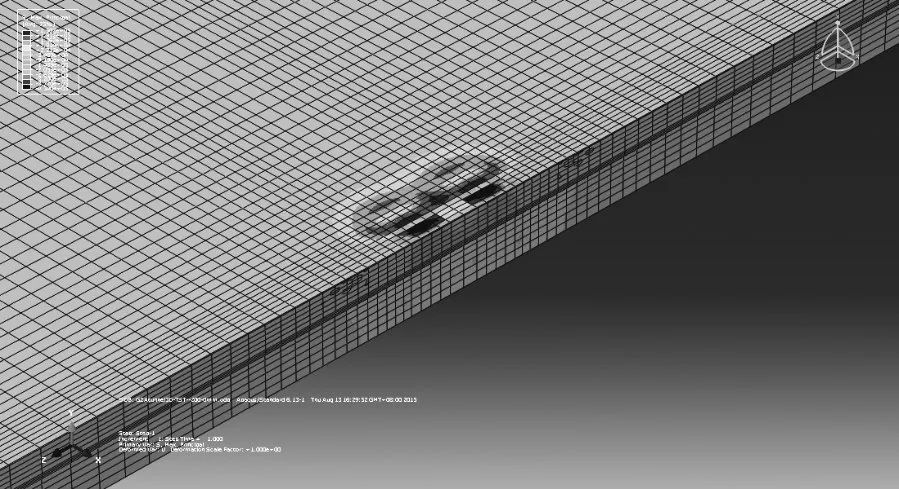

根据模型分析,最大平面剪应力位于沥青层表面、荷载外边缘位置;沥青面层底部最大平面剪应力位于接缝上;应力吸收层底部最大平面剪应力位于接缝和荷载中心之间。

不同荷载组合下应力吸收层层底最大平面剪应力如图2所示,可以看出应力吸收层层底最大平面剪应力小于0.09MPa,远小于应力吸收层抗剪强度,产生层间滑移可能性很小。因此层间剪切指标不适合用于验算沉管隧道复合式路面结构设计。

图2 不同荷载组合下应力吸收层底最大平面剪应力

4 管节接缝位置拉应力指标适用性分析

沉管隧道结构在管节和节段接头处有接缝,因此隧道路面结构在对应位置也存在接缝,管节随着温度的升高与降低发生膨胀与收缩,接缝处会出现张合变化。港珠澳大桥海底隧道监测结果表明,每隔180 m 左右其“路基”就会发生3cm 纵向张合位移[7]。因此,管节位置上方路面很可能会因管节的张拉产生反射裂缝。

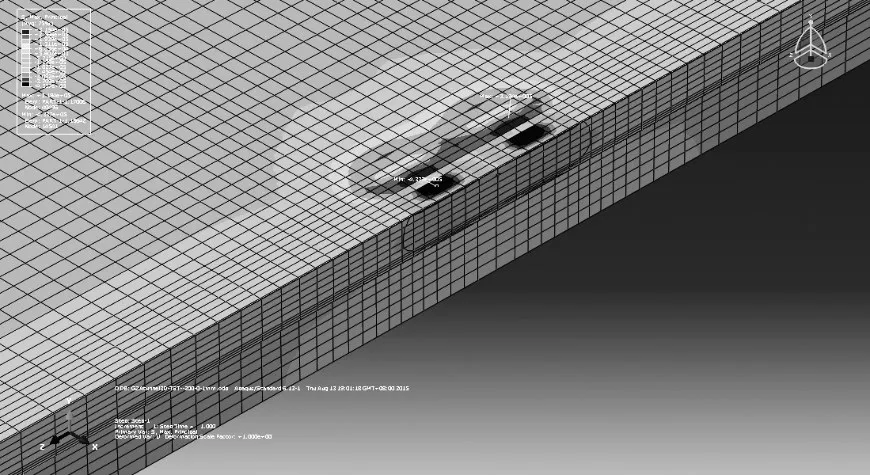

由于荷载在接缝边缘时,结构受力处于最不利状态,因此在进行管节位置拉应力指标适用性分析,将标准荷载施加在接缝边缘。如图3所示,对模型施加隧道轴向方向的位移荷载,计算路面结构拉应力。

图3 对混凝土基层施加轴向位移荷载

采用上述模型,分别计算了接缝无变化及接缝轴向张开0.1mm时的沥青层拉应力分布,如图4、图5所示。

图4 接缝无变化时沥青层底拉应力分布

图5 接缝轴向张开0.1mm时沥青层底拉应力分布

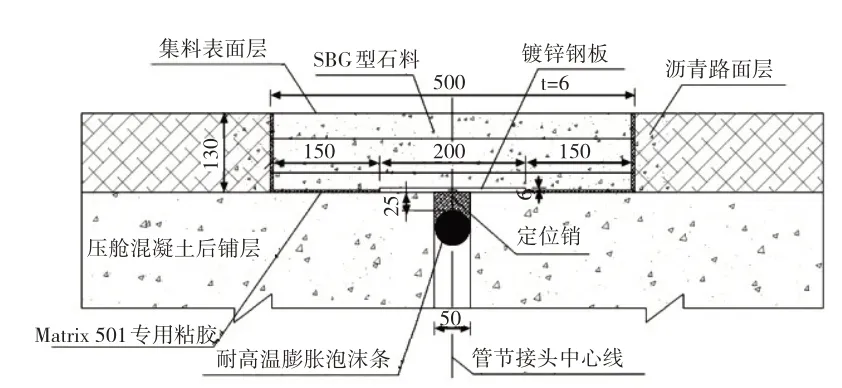

计算得到接缝无变化时,沥青层底最大拉应力为0.13MPa;接缝张开0.1mm 时,沥青层底最大拉应力为3.45MPa,已经大于SMA劈裂强度,会引起路面开裂。这表明管节接缝处很小的位移量就能使沥青面层产生较大的拉应力,非常容易造成面层被拉裂。沉管隧道管节接头处有必要设置伸缩装置或柔性装置来控制轴向位移的影响。图6为港珠澳海底隧道管节接头处路面处治方案[3]。

图6 港珠澳海底隧道管节接头处路面处治方案(mm)

因此控制和降低管节轴向位移影响,并验算管节位置路面拉应力指标对于沉管隧道复合式路面结构设计十分重要。

5 结语

本文针对沉管隧道复合式路面既有设计指标存在的问题,建立沉管隧道复合式路面结构三维有限元模型,分析损伤机理,考虑不同加载方案,研究层间剪切指标、管节位置拉应力指标的适用性,得出以下结论:

①沉管隧道复合式路面很少存在车辙病害,而早期裂缝病害较为常见。现有规范中的沥青层永久变形量指标对于沉管隧道复合式路面结构设计适用性不强。

②各荷载组合下,应力吸收层层底最大平面剪应力小于0.09MPa,远小于应力吸收层抗剪强度,产生层间滑移概率不大,因此层间剪切指标不适合用于验算沉管隧道复合式路面结构设计。

③温度作用下沉管隧道结构管节及节段接头处存在张合,接缝位置很小的轴向张开位移即会导致路面开裂破坏,需要在接缝处采用伸缩装置或弹塑性体材料进行处置,并验算管节位置拉应力指标。