我国近海不同地理群体龙头鱼耳石形态分析

郭泽豪,杨天燕,王莹莹,钟家伟,邓强强,孙伟艺

(浙江海洋大学水产学院,浙江 舟山 316022)

龙头鱼(Harpodon nehereus)隶属硬骨鱼纲(Osteichthyes)仙女鱼目(Aulopiformes)龙头鱼科(Harpadontidae)龙头鱼属(Harpadon),别名水潺、狗母鱼或豆腐鱼,广泛分布于日本、韩国、马来西亚以及印度-西太平洋50 m以内浅的暖水水域。在我国龙头鱼主要分布于黄海南部、东海和南海海域,具有较高的渔获产量,是我国重要的暖水性底层经济鱼类[1]。龙头鱼肉嫩刺少且营养价值丰富,近年来备受消费者的青睐。

耳石(otolith)是存在于鱼类内耳、由碳酸钙(CaCO3)组成的石灰质硬组织,起到维持平衡和充当听觉的作用。不同鱼类的耳石形态、大小和功能特征有着显著差异。鱼类的耳石包括3 种类型,在内耳中各有一对,分别为矢耳石、星耳石和微耳石[2]。除骨鳔鱼类以外,其他硬骨鱼类的矢耳石体积最大且外部形态特征比较稳定,目前已广泛应用于种间不同分类阶元以及不同种群的鉴别研究中[3-4]。如叶振江等[5]采用耳石形态学分析手段探讨了日本鲈(Lateolabrax japonicus)与花鲈(L.maculates)的种间差异;HE 等[6]对3 种鲭属(Scomber)鱼类大西洋鲭(S. scombrus)、日本鲭(S.japonicus)和澳洲鲭(S.australasicus)的耳石形态差异进行了比较研究;方华华等[7]使用耳石形态差异指标对额尔齐斯河水系和黑龙江水系的江鳕(Lota lota)群体进行了鉴别;徐胜勇等[8]对中国沿海8个许氏平鲉(Sebastes schlegelii)群体的耳石形态特征进行了多元统计分析。上述研究均表明,利用耳石的形态特征能够很好地实现物种和种群鉴别。有关龙头鱼耳石形态的研究,仅见杜肖等[9]对东海龙头鱼耳石结构特征及其与体长、体质量关系的探讨,尚未见对不同地理种群间的判别分析研究。

本研究采集了中国沿海7 个地理群体(浙江舟山、浙江三门、福建宁德、广东潮州、广东湛江、海南海口、广西北海)总计160 尾龙头鱼样本,通过比较不同群体间耳石形态学差异,以验证耳石形态分析在群体鉴别研究中的有效性,为龙头鱼资源开发利用和渔业生物学研究提供参考。

1 材料与方法

1.1 实验材料

采集的160尾龙头鱼样本分别来自以下7个地点:浙江舟山(29°09′04″N,122°02′13″E)、浙江三门(29°01′41″N ,121°06′39″E)、福建宁德(26°06′56″N,119°06′32″E)、广东潮州(23°05′39″N,116°09′01″E)、广东湛江(21°02′52″N,110°07′36″E)、海南海口(20°00′07″N,110°02′03″E)、广西北海(21°05′37″N,109°00′55″E)。7个地理群体的具体信息如表1所示。采集后,经冷冻保存运输至浙江海洋大学渔业生态与生物多样性实验室。对样品进行形态学测定后,分别将左、右矢耳石取出,置于1.5 mL离心管(eppendorf,EP)中并编号。

1.2 实验方法

1.2.1 矢耳石的清洗

向已标号的EP管中用滴管分别滴加1 mL蒸馏水,浸泡矢耳石1 h,随后放入JP-640型台式超声波清洗机(广东省深圳洁盟清洗设备有限公司)中洗涤30 min,以洗净黏附在耳石表面的异物;待清洗结束后,取出矢耳石摆放在白纸上并置于50 ℃烘箱中干燥至恒量。

1.2.2 矢耳石的形态描述

参考杜肖等[9]和叶振江[10]的研究,使用基叶(rostrum)、翼叶(antirostrum)、主间沟(excisural notch)、次间沟(excisural minor notch)等术语对龙头鱼矢耳石进行描述(图1)。其中,基叶指腹侧右端向前延伸的叶状突起;翼叶指背侧右端最靠近基叶的叶状突起;主间沟指基叶与翼叶之间的凹槽;次间沟指腹侧与基叶之间的凹槽。

表1 龙头鱼样本的信息Table 1 Sampling information for H.nehereus

图1 龙头鱼矢耳石的形态Fig.1 Morphology of sagittal otolith for H.nehereus

1.2.3 矢耳石形态的测定与指标的获取

将烘干至恒量的矢耳石用电子天平称量,精确到0.01 mg。使用德国徕卡(Leica)M20型体视显微镜对干燥后的左、右矢耳石进行拍照。采用图像分析软件Image-Pro Plus 6.0对矢耳石二维图片进行形态分析及测量,获得长轴长(L)、短轴长(H)、几何中心到基叶的距离(A1)、几何中心到腹侧的距离(A2)、几何中心到背侧的距离(A3)、几何中心到主间沟的距离(A4)、几何中心到次间沟的距离(A5)7个测量指标,并根据长轴长和短轴长计算得到椭圆率[(L-H)/(L+H)]和辐形比(L/H)2个形态指标。

1.3 数据分析

运用SPSS 23.0 软件[11]对矢耳石测量指标和形态指标分别进行t检验(t-test)、主成分分析(principal component analysis,PCA)、单因素方差分析(one-way analysis of variance,one-way ANOVA)、聚类分析(clustering analysis, CA)和判别分析(discriminant analysis,DA)。采用Excel 2019软件[12]对测量指标进行分析。

2 结果与分析

2.1 龙头鱼左、右矢耳石的差异

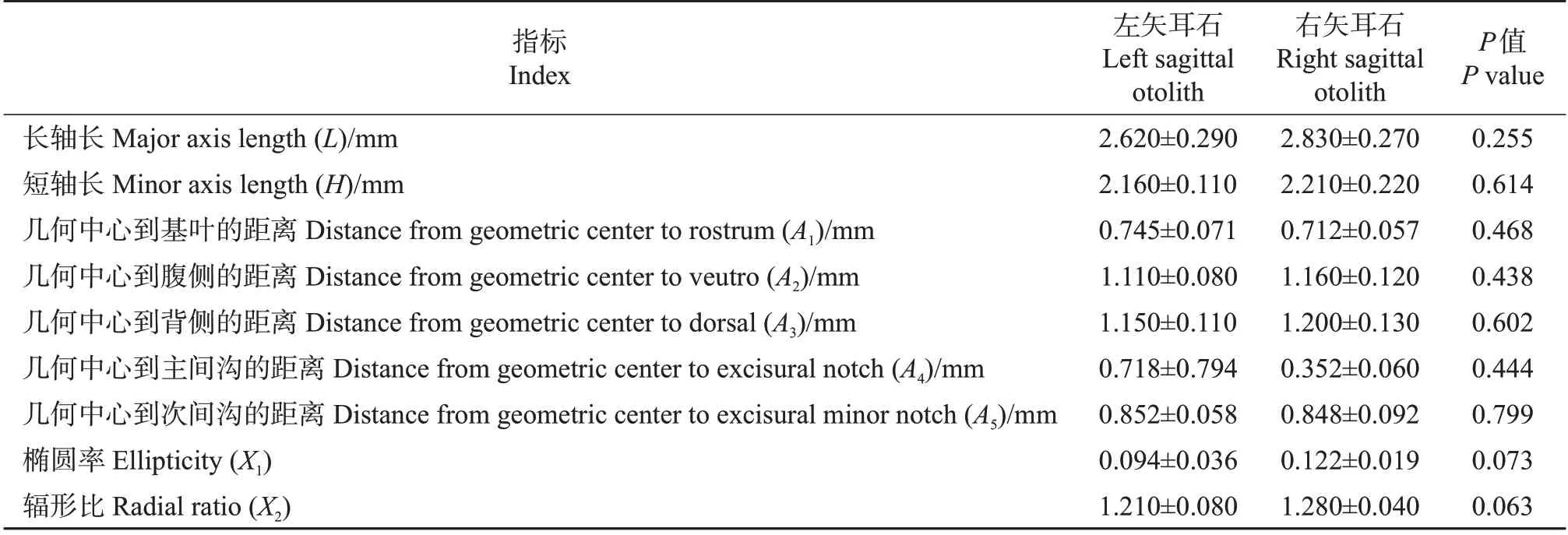

将7 个群体的龙头鱼矢耳石测量指标进行t检验,结果(表2)显示,7个群体龙头鱼左、右矢耳石测量指标差异均不显著(P>0.05),故本研究中若左矢耳石损坏,可用右矢耳石代替。

2.2 矢耳石主要形态指标与体长的关系

采用线性模型、指数模型、幂函数模型和对数模型分别对龙头鱼矢耳石测量指标与体长(Lb)之间的关系进行拟合回归分析。结果(图2)发现,利用线性函数拟合时,龙头鱼矢耳石7 个测量指标与体长间的线性关系最佳,根据相关性系数的平方值(R2)判定,短轴长与体长的关系最为密切。

2.3 主成分分析

对不同群体龙头鱼矢耳石的7 个测量指标和2个形态指标分别进行主成分分析。两者的第1主成分的累积贡献率分别为93.114%和99.950%。其中:海口群体测量指标第1 主成分(the first principal component,PC1)的贡献率最高,为94.195%;宁德群体最低,仅为35.652%。载荷系数大于0.95 的测量指标有5 个,分别为L、H、A2、A3和A5,这些指标与第1主成分存在一定的相关性(表3)。而对椭圆率、辐形比2 个形态指标的主成分分析显示,第1 主成分贡献率较大,均在99%以上(表4)。基于形态指标的第1 和第2 主成分绘制散点图。从图3 中的散点分布可以看出,海口和舟山群体在第1 主成分上与其他群体能够得到较好的区分,而三门群体则在第2主成分上与其他群体间没有存在大量重叠。

2.4 单因素方差分析

对椭圆率(X1)、辐形比(X2)2个矢耳石形态指标进行单因素方差分析。结果(表5)表明,舟山群体的形态指标X1与其他几个群体均存在显著性差异,而形态指标X2在7个群体间的差异不显著。

表2 龙头鱼左、右矢耳石的比较(以三门群体为例)Table 2 Comparison of left and right sagittal otoliths in H.nehereus(taking Sanmen population as an example)

图2 矢耳石测量指标与体长间的关系Fig.2 Relationships between measurement indexes of sagittal otolith and body length(Lb)

表3 矢耳石主成分分析中测量指标的载荷系数及贡献率Table 3 Measurement index’s loading coefficient and contribution ratio in PCA of sagittal otolith

表4 矢耳石主成分分析中形态指标的载荷系数及贡献率Table 4 Morphological index’s loading coefficient and contribution ratio in PCA of sagittal otolith

2.5 聚类分析

图3 龙头鱼主成分分析的散点图Fig.3 Scatter plot of the PCA for H.nehereus

对龙头鱼矢耳石的7个测量指标、2个形态指标和1个体长指标的平均值进行聚类分析,结果(图4)显示,宁德群体(ND)、湛江群体(ZJ)、北海群体(BH)和潮州群体(CZ)首先聚到一起,然后分别与三门群体(SM)和舟山群体(ZS)聚类,海口群体(HK)作为最外缘的一支最后聚类。

2.6 判别分析

判别分析是在分类确定的前提下,根据研究对象的各种特征值判别其归属问题的一种多变量统计分析方法。运用SPSS 23.0 软件对7 个龙头群体的9 个形态指标进行逐步判别分析,得到以2 个形态指标(X1和X2)为自变量的不同群体的判别公式:SM:Y1=-5 196.131X1+2 348.677X2-1 188.565;ND:Y2=-5 195.528X1+2 350.724X2-1 191.286;ZJ:Y3=-5 248.750X1+2 401.032X2-1 251.428;ZS:Y4=-5 219.360X1+2 337.081X2-1 171.532;HK:Y5=-5 217.273X1+2 378.683X2-1 225.474;CZ:Y6=-5 274.899X1+2 392.862X2-1 236.172;BH:Y7=-5 197.234X1+2 355.281X2-1 197.004.结果显示,7 个群体的判别成功率在71.43%~89.29%之间,综合判别正确率为80.63%。其中:舟山群体判别正确率最高,只有2 尾被错判为三门群体,1尾被错判为宁德群体;而宁德群体判别正确率最低,该群体样本被错判为湛江群体的有3尾,此外,各有1尾被错判为三门、舟山和海口群体(表6)。

表5 矢耳石形态指标的单因素方差分析结果Table 5 Results of one-way ANOVA for morphological indexes of sagittal otolith

图4 7个龙头鱼群体的聚类分析图Fig.4 Diagram of clustering analysis for seven H. nehereus populations

3 讨论与结论

鱼类耳石轮纹形态结构、功能和化学成分相对稳定,具有高度的物种特异性和显著的群系特异性,其不仅是研究鱼类个体生活史中所经历的生物-物理-化学环境变化的优良硬组织,也常被应用于鱼类的种类鉴定和种群判别研究中[12-13]。由于鱼类形态特征通常受到遗传因素、环境条件以及个体生理特征的共同影响,且遗传水平差异需要较长时间的积累,因此,形态学特征从一定角度而言更能体现鱼类不同地理群体间的差异[14-15]。

自1993 年CAMPANA 等[16]将耳石形态引入鱼类种群鉴别研究中以来,国内外学者已开展了大量硬骨鱼类耳石形态特征的比较分析。这些研究通过传统形态测量法和傅里叶轮廓分析法对鱼类左、右耳石的形态指标进行t检验,发现少数种类如拉氏南美南极鱼(Patagonotothen ramsayi)[17]、牙鳕(Merlangius merlangus)和大西洋鲱(Clupea harengus)[18]的左、右耳石在对称性硬骨鱼类中不存在显著性差异。因此,在利用耳石进行鱼类研究的过程中,当发生一侧耳石破损或丢失的情况时,亦可使用另一侧配对的耳石代替[7,19-20]。本研究比较了所采集的龙头鱼耳石外形特征,发现左侧耳石的完整性程度更高。因此,为减少测量分析误差,提高数据分析的准确度,本研究与大多数研究的选择一致,均采用左耳石进行后续测定。

表6 不同群体龙头鱼的判别分析结果Table 6 Results of discriminant analysis for different H.nehereus populations

7 个群体的龙头鱼耳石主成分分析结果表明,长轴长(L)、短轴长(H)、几何中心到腹侧的距离(A2)和几何中心到背侧的距离(A3)这4 个变量间的相关性较强,与杜肖等[9]对东海龙头鱼耳石测量指标选取的结论相吻合。说明在对近缘物种的耳石形态学研究中,可将L、H、A2、A3作为物种分类的主要测量指标。形态指标的单因素方差分析结果显示,辐形比(X2)在不同群体间没有发生显著性改变,而椭圆率(X1)则能够较好地将舟山群体与其他群体进行区分。舟山渔场大陆架广阔,光照充足,常年受台湾地区暖流和沿岸寒流的交汇影响,加之长江、钱塘江和甬江丰富的淡水资源汇入,海水中充足的养分和星罗棋布的岛屿为鱼类的栖息繁殖提供了有利条件。由于饵料生物组成、海水理化性质以及洋流等均能影响鱼类耳石的形态[21-23],推测舟山海域特殊的环境因子使得舟山群体龙头鱼耳石有别于其他群体。另外,有研究表明,耳石椭圆率随着鱼类年龄的变化和性别的差异有所不同[20,23-25]。由于本研究样品未做年龄和性别鉴定,为降低或消除年龄、性别差异对于耳石形态分析的影响,以达到更好的群体识别效果,本研究探讨了耳石各参数与体长间的关系。通过比较发现,龙头鱼矢耳石各测量指标均与体长呈线性正相关,直线的斜率从大到小依次为L>H>A3>A2>A1>A5>A4,表明龙头鱼矢耳石大小随个体生长增加,且长轴长的增率大于短轴长的增率,推测该现象与龙头鱼突出的基叶有关。

耳石形态聚类分析结果与地理位置有一定的相关性,东海南部的宁德群体(ND)和南海的潮州群体(CZ)、湛江群体(ZJ)、北海群体(BH)聚到一起,随后分别与地理位置较接近的三门群体(SM)和舟山群体(ZS)聚类,海口群体(HK)位于聚类树的最外侧。郭易佳等[26]根据线粒体Cyt b基因序列得到的群体遗传结构差异性,建议将我国沿海龙头鱼划分为南部、中部和北部3 个组群以便进行渔业资源管理,并将宁德群体(ND)、三门群体(SM)和舟山群体(ZS)归入中部组群,而本研究的聚类结果更支持将宁德群体(ND)并入南部组群。造成这种差异的原因可能是遗传水平的变异需要经历较长时间的积累[27],而基于表型差异的形态学分析往往能够反映生活史不同阶段的环境差异,体现出鱼类群体间存在的地理隔离[28]。因此,使用形态学手段研究那些遗传分化不明显的群体则显得更具优势。此外,海口群体(HK)作为有别于其他南部组群的特殊群体,其耳石形态的差异与琼州海峡这一沟通北部湾和南海中、东部的重要走廊有一定关系,其繁忙的海上交通对沿岸龙头鱼群体的生存栖息环境产生了不同程度的影响。

由于主成分分析和聚类分析只能揭示不同群体间形态变异的特征和程度,因此,有必要采用判别分析进一步根据多元变量信息对所属的样本进行判别分组,以明确单一个体的归属[29]。不同群体龙头鱼的9 个指标在判别分析中的综合判别正确率为80.63%,略低于江鳕(Lota lota)[7]、褐菖鲉(Sebastes marmoratus)[30]、斑尾复鰕虎鱼(Synechogbius ommaturus)[31]和小黄鱼(Larimichthys polyactis)[32]。偏低的判别准确度可能与龙头鱼耳石偏小,测量时往往存在一定的误差有关。因此,在今后的研究中需要结合傅里叶分析法并注重个体大小因素对鱼类耳石的影响。

总之,本研究采用主成分分析、单因素方差分析、聚类分析和判别分析等多种分析方法对我国沿岸不同群体龙头鱼进行了耳石形态差异比较和群体鉴别研究,为龙头鱼及其近缘物种的耳石形态研究提供了参考和借鉴。在今后的工作中,除继续增加样本和群体数量外,还可结合耳石微化学分析方法对群体识别进行更深入的研究。