数据与意义:中国共产党社会保障100年大事记的数理分析

席 恒,余 澍,李东方

(西北大学 公共管理学院, 陕西 西安 710127)

为总结中国共产党建党100年来社会保障事业的丰功伟绩,受中国社会保险学会委托,自2018年开始,我们整理和编撰了《中国共产党社会保障100年大事记》。在整理和编撰《中国共产党社会保障100年大事记》的过程中,我们深切地体会到中国共产党在领导中国人民100年奋斗中社会保障事业的巨大成就,每一个事件后面都蕴含着中国共产党全心全意为人民服务的建党初心,而对不同时期大事的数据分析,再一次体现了中国共产党领导的中国社会保障事业的发展逻辑,即始终坚持全心全意为人民服务的建党宗旨,不断提高全体人民的社会福利水平,不断改善民生,满足全体人民对美好生活的追求。详细统计和分析这些大事的类型特征,既可以体会中国共产党为人民谋幸福的初心,也有助于研究者了解把握中国共产党百年来社会保障事业的变迁过程及中国共产党人在不同历史时期发展社会保障事业的重点与方式。

一、数据来源与分析方法

对于中国共产党社会保障100年大事的统计整理,我们按照重要活动、主要政策或主张、管理机构沿革、学术活动等四个维度,分别对我们现在理解的社会保障所涉及的社会保险、社会救助、社会福利、军人保障与社会优抚(1)针对军人的军人保障和针对军属的优抚制度长期以来被统称为社会优抚。但是改革开放后,军人保障和社会优抚制度逐步分离,成为两个独立但是关联密切的制度。为了保持全文行文的一致性,本文将其统一称为“军人保障与社会优抚”。、慈善事业等五个主题的相关资料进行搜集,最终形成了中国共产党社会保障100年大事记。

四类大事的搜集线索分别是:重要活动相关资料的整理主要以涉及社会保障的典型工作实践、党和国家相关会议、党和国家领导人的相关讲话或文章等活动为主要线索;主要政策或主张相关资料的整理主要以早期党的主要领导人的社会保障观点、国家相关政策法规为主要线索;管理机构沿革的相关资料以社会保障相关管理部门的调整与变化为主要线索;学术活动的相关资料以社会保障学科发展、研究基地与机构建设、学术会议、重要研究成果为主要线索。

通过Nvivo12,以大事类型和主题类属作为编码的依据,对中国共产党社会保障100年大事记进行编码处理与量化统计,最终统计得到在中国共产党成立100年来,按照主题类属分类,发生社会保险大事892件,社会救助大事319件,社会福利大事288件,军人保障与社会优抚大事140件,慈善事业大事119件。按照大事类型分类,重要活动相关大事总计582件,主要政策和主张大事总计858件,管理机构沿革大事总计148件,学术活动大事总计170件,编码的具体结果可见表1。

表1 中国共产党100年社会保障大事记编码结果

慈善事业等五项相关大事总数的比例。

b.该事件占比是指不同大事类型占对应项目大事总数的比重,下同。

在百年社会保障大事记的编码与量化统计的基础上,将统计结果置于共和国孕育期(1921—1948),共和国初期(1949—1977),共和国发展期(1977—2011)与共和国新时代(2012—至今)等四个历史时期进行考察,通过年均大事数与大事发生率,对于不同历史时期中国共产党领导的中国社会保障事业建设进行全景式的考察。年均大事数代表该历史时期内,每年平均发生的社会保障大事数量;大事发生率则代表该历史时期内发生社会保障大事的平均概率。年均大事数与大事发生率的计算公式如下:

在此基础上,结合不同的主题和大事类型,考察不同历史时期,中国共产党领导的中国社会保障事业建设的特征及中国共产党百年来社会保障事业大事的变化趋势与特征。

二、百年社会保障大事记中蕴含的数字

(一)共和国的孕育期(1921—1948):168和1.64%

根据编码结果,在共和国的孕育期,发生社会保险大事数55件,年均大事数1.96件,大事发生率0.54%。其中重要活动21件,主要政策或主张24件,管理机构沿革10件;社会救助大事数60件,年均大事数2.1件,大事发生率0.59%。其中重要活动24件,主要政策或主张21件,管理机构沿革15件;社会福利大事数12件,年均大事数0.43件,大事发生率0.12%。其中重要活动3件,主要政策或主张8件,管理机构沿革1件;军人保障与社会优抚大事数40件,年均大事数1.43件,大事发生率0.39%。其中重要活动12件,主要政策或主张21件,管理机构沿革7件;慈善事业大事数1件,年均大事数0.04件,大事发生率0.01%,其中重要活动1件。具体的统计数据可见表2。

表2 共和国孕育期社会保障大事统计结果

将上述结果加总可得,1921—1948年间,中国共产党领导的社会保险、社会救助、社会福利、军人保障与社会优抚、慈善事业大事总计168件,年均大事数达6.00件,年均大事发生率约为1.64%。重要活动大事总计61件,年均大事数2.18件,大事发生率0.60%;主要政策或主张总计74件,年均大事数2.64件,大事发生率0.72%;管理机构沿革总计33件,年均大事数1.18件,大事发生率0.32%。不同主题类属和事件类型的比重可见图1、图2。

图1 共和国孕育期社会保障不同主题类属比重

图2 共和国孕育期社会保障不同事件类型比重

(二)共和国初期(1949—1977):174和1.64%

根据编码结果,在共和国的孕育期,发生社会保险大事数79件,年均大事数2.72件,大事发生率0.77%。其中重要活动7件,主要政策或主张59件,管理机构沿革13件;社会救助大事数46件,年均大事数1.59件,大事发生率0.43%。其中重要活动10件,主要政策或主张19件,管理机构沿革17件;社会福利大事数26件,年均大事数0.90件,大事发生率0.25%。其中重要活动8件,主要政策或主张11件,管理机构沿革7件;军人保障与社会优抚大事数21件,年均大事数0.72件,大事发生率0.20%。其中重要活动2件,主要政策或主张14件,管理机构沿革5件;慈善事业大事数2件,年均大事数0.07件,大事发生率0.02%,其中重要活动2件。具体的统计数据可见表3。

表3 共和国初期社会保障大事统计结果

将上述结果加总可得,1949—1977年间,中国共产党领导的社会保险、社会救助、社会福利、军人保障与社会优抚、慈善事业大事总计178件,年均大事数达6.00件,年均大事发生率约为1.64%。重要活动总计29件,年均大事数1.00件,大事发生率0.27%;主要政策或主张总计103件,年均大事数3.55件,大事发生率0.97%;管理机构沿革总计42件,年均大事数1.45件,大事发生率0.40%。不同主题类属和事件类型的比重可见图3、图4。

图3 共和国初期社会保障不同主题类属比重

图4 共和国初期社会保障不同事件类型比重

(三)共和国的发展期(1978—2011):794和3.26%

根据编码结果,在共和国的发展期,发生社会保险大事数461件,年均大事数13.56件,大事发生率3.72%。其中重要活动138件,主要政策或主张271件,管理机构沿革19件,学术活动82件;社会救助大事数116件,年均大事数3.41件,大事发生率0.93%。其中重要活动34件,主要政策或主张52件,管理机构沿革13件,学术活动17件;社会福利大事数119件,年均大事数3.5件,大事发生率0.96%。其中重要活动38件,主要政策或主张45件,管理机构沿革10件,学术活动26件;军人保障与社会优抚大事数38件,年均大事数1.12件,大事发生率0.31%。其中重要活动8件,主要政策或主张25件,管理机构沿革3件,学术活动2件;慈善事业大事数60件,年均大事数1.77件,大事发生率0.48%。其中重要活动40件,主要政策或主张9件,管理机构沿革5件,学术活动6件。具体的统计数据可见表4。

表4 共和国发展期社会保障大事统计结果

续表4

将上述结果加总可得,在共和国的发展期,即1978—2011年间,中国共产党领导的社会保险、社会救助、社会福利、军人保障与社会优抚、慈善事业大事总计794件,年均大事数达23.35件,大事发生率约为6.40%。重要活动总计258件,年均大事数7.59件,大事发生率2.08%;主要政策或主张总计404件,年均大事数11.88件,大事发生率3.26%;管理机构沿革总计50件,年均大事数1.47件,大事发生率0.40%;学术活动总计82件,年均大事数2.41件,大事发生率0.66%。不同主题类属和事件类型的比重可见图5、图6。

图5 共和国发展期社会保障不同主题类属比重

图6 共和国发展期社会保障不同事件类型比重

(四)共和国的新时代(2012至今):622和17.04%

根据编码结果, 在共和国的新时代, 发生社会保险大事数297件, 年均大事数297件, 大事发生率8.14%。 其中重要活动114件, 主要政策或主张142件, 管理机构沿革10件, 学术活动31件; 社会救助大事数97件, 年均大事数9.70件, 大事发生率2.52%。 其中重要活动40件, 主要政策或主张38件, 管理机构沿革2件, 学术活动17件; 社会福利大事数131件, 年均大事数13.10件, 大事发生率3.59%。 其中重要活动42件, 主要政策或主张62件, 管理机构沿革5件, 学术活动22件; 军人保障与社会优抚大事数41件, 年均大事数4.10件, 大事发生率1.12%%。 其中重要活动12件, 主要政策或主张17件, 管理机构沿革5件, 学术活动7件; 慈善事业大事数56件, 年均大事数5.60件, 大事发生率1.53%。 其中重要活动26件, 主要政策或主张18件, 管理机构沿革1件, 学术活动11件。 具体的统计数据可见表5。

表5 共和国新时代社会保障大事统计结果

将上述结果加总可得, 在共和国的新时代, 即2012年至今, 中国共产党领导的社会保险、 社会救助、 社会福利、 军人保障与社会优抚、 慈善事业大事总计622件, 年均大事数达62.20件,大事发生率约为17.47%。重要活动总计234件,年均大事数23.4件,大事发生率6.41%;主要政策或主张总计277件,年均大事数27.7件,大事发生率7.59%;管理机构沿革总计22件,年均大事数2.2件,大事发生率0.60%;学术活动总计88件,年均大事数8.8件,大事发生率2.41%。不同主题类属和事件类型的比重可见图7、图8。

图7 共和国新时代社会保障不同主题类属比重

图8 共和国新时代社会保障不同事件类型比重

三、百年大事记数据体现的中国社会保障发展轨迹

(一)共和国的孕育期的社会保障事业:制度探索与人民动员

横向对比不同历史阶段的年均大事数和大事发生率,共和国孕育期的社会保障事业发展水平是相对较低的。但是在战火纷飞的年代里,中国共产党人已经意识到了保障和改善民生的重要性,并开展了一系列社会保障的实践工作与制度探索,这是难能可贵的。

从大事主题类属的角度看,这一时期中国共产党领导的社会保障工作的主体活动是社会保险、社会救助和军人保障与社会优抚。中国共产党自诞生以来就是中国工人阶级的先锋队,社会保险作为直接关乎工人阶级利益的社会保障项目一直是中国共产党人关注的重点。在中国共产党成立的前几年里,中国共产党开展的社会保障大事基本都是围绕着为工人阶级谋取社会保险展开的。随着中国共产党建立起中华苏维埃共和国,开始独立自主地探索中国革命的道路,中国共产党在将社会保险建设思想转化为制度探索的同时,亦开始关注社会救助与军人保障与社会优抚等事业的发展。这种转变一方面源于中国共产党意识到中国革命的成功必须有赖于中国广大农民群众的参与,因此强调通过社会救助的方式团结人民;另一方面,第二次国内革命战争、抗日战争、解放战争等战争的爆发,使得中国共产党亟需开展广泛的社会救助和军人保障与社会优抚活动消弭战争创伤,动员人民群众参与到战争中,因此相对关注社会救助与军人保障与社会优抚事业的发展。这一时期中国共产党亦开展了一定的社会福利工作,但是社会福利事业的发展需要较好的经济基础,因此这一时期中国共产党领导的社会福利事业整体规模较小,覆盖范围有限,水平较低。但是其为新中国成立后社会福利事业的发展奠定了基础。

从大事类型的角度看,主要政策或主张的占比最高。社会保障事业的发展归根到底是社会保障制度健全的过程。社会保障事业只有出台了政策,形成了制度才能真正的使人民受益,因此其事件占比也必然是最多的。这一时期的重要活动占比相对于其他时期较高,这一定程度上是由于中国共产党在建立中华苏维埃共和国之前,缺乏出台政策的能力,诸多有益的思想未能转化为政策,而是以重要活动的形式呈现,因此造成了重要活动的比例较高。这一时期管理机构沿革的事件占比亦较高,这主要是因为在共和国的孕育期,中国共产党经历了中华苏维埃共和国、边区政府、解放区政府等多次政权的转移与改组。每次政权的转移或改组都会重构社会保障的管理机构,因此其比重较高。

(二)共和国初期的社会保障事业:与共和国共成长

从年均大事数和大事发生率的角度看,相较于共和国孕育期,共和国初期社会保障事业的发展几乎处于停滞状态。但是这并不意味着这一时期社会保障事业没有发展,而是呈现出中国共产党领导的社会保障事业与共和国共成长的状态。

对比这一时期的社会保障大事发生率与共和国经济增长率,可以发现,大事发生率的增减和共和国经济增长率的波动趋势几乎是一致的。在共和国经济发展水平较高的时段里,社会保障事业的发展也相对快速,但是在进入“文革”的十年里,共和国整体陷入了混乱与无序,经济发展陷入了停滞,社会保障事业的发展也进入了低谷。

图9 共和国初期社会保障综合大事发生率与经济增长率比较(2)因国家统计局未公布这一时期共和国的经济增长率,而仅仅公布了1952年及以后的经济总量,该数据的计算即是利用了1952年以后的经济总量计算得到的。

倘若仅计算1949—1965年的年均大事数与大事发生率,可以发现年均大事数提升至8.8件,大事发生率提升至2.4%,但在1966—1976年间,年均大事数与大事发生率仅为2.42件与0.66%。由此可见,在共和国成立伊始,国家稳定,经济发展水平较高时,社会保障事业的发展取得了一定的成果,但是在国家陷入彷徨时,社会保障事业的发展也进入了徘徊期,从而体现出中国社会保障事业与共和国共成长的状态。

从大事主题类属的角度看,这一时期社会保障大事以社会保险和社会救助为主。社会保险和社会救助代表了共和国初期中国共产党发展社会保障事业的城乡二元思路:城市社会保障体系以劳动保险为核心,通过城镇职工参保,家属享受待遇的方式辐射城市居民。而在农村,则以社会救助为社会保障制度的核心,通过建立健全五保制度、救灾制度等社会救助制度及互助性质的合作医疗制度保障农村居民的安全。这一时期,随着国家经济的发展和环境的稳定,社会福利事业也获得了一定的发展,但是这一时期的福利实际上是由城镇单位所建立的,仅仅适用于本单位职工及家属的福利,广大的农村居民被排斥在外。而军人保障与社会优抚事业则随着和平的到来,在社会保障事业中的地位也有所下降,其占比在一定程度上降低。慈善事业则因其被当作资产阶级腐蚀与瓦解人民群众革命斗志的毒药和砒霜[1]而被列为禁区,因此其几乎没有发展的空间与可能。

从大事类型的角度来看,这一时期中国共产党发展中国社会保障事业的主要特征是主要政策与主张大事较多,政策法规的出台表明在建立共和国后,中国共产党有志于发展社会保障事业,并开始了全国性的制度探索。但是社会保障相关的重要活动较少则很大程度上是因为社会保障事业被忽视,社会保障管理部门的工作陷入了停滞,诸多出台的政策主张难以落实造成的。同时这一时期社会保障管理机构沿革相关大事数量亦较多,这一方面是因为新中国成立后对于国家管理社会保障的机构进行大范围的设立与调整,另一方面也是由于政府机关变动较大。

(三)共和国发展期的社会保障:为市场经济发展服务的社会保障

1978年党的十一届三中全会后决定开始改革开放,改革经济体制,共和国进入发展期,而社会保障制度在这一时期也开始发展,成为经济体制改革的重要辅助手段,年均大事数和大事发生率均大幅提高,社会保障事业开始腾飞。

从大事主题类属的角度看,建立健全覆盖全民的社会保险制度是共和国发展期中国共产党建设社会保障事业的一条主线。这一主线前期的主要任务是建立服务并服从于市场经济改革的城镇职工社会保险制度,后期的主要任务则是为应对美国次贷危机引发的世界经济危机对中国经济发展的严重影响,中国共产党领导的中央政府以全民医保和人人享有养老金为目标,建立健全城乡居民医疗保险和养老保险[2]7-8。社会救助和社会福利事业在这一时期也取得了一定的发展,市场经济发展与社会发展带来了诸多社会风险与问题,如贫困问题、住房问题、流浪人员问题、养老问题等,但是单凭社会保险制度难以将其完全化解。因此,党和国家亦开始大力发展社会救助和社会福利事业,建立起了最低生活保障制度、廉租房与公租房制度、流浪乞讨人员救助、老年福利、残疾人福利等一系列制度。社会救助和社会福利成为社会保险事业的有力补充,由此形成了以社会保险为核心,社会救助和社会福利为两翼的社会保障体系基本格局。

值得一提的是,慈善事业在共和国的发展期取得了井喷式的发展。这是由于在这一时期,市场经济的发展为慈善事业的发展提供了经济基础与思想基础。慈善事业需要以较高的经济发展水平、合适的经济体制为基础,没有经济上的贫富差别,不可能有慈善事业[3]40。社会观念的转变为慈善事业的发展提供了思想基础。改革开放之前,中国共产党一直将慈善视为封建、虚伪的产物,是与社会主义相对立的“资产阶级糖衣炮弹”而加以批判。直至1994年,《人民日报》发表了《为慈善正名》一文,“慈善”一词才以积极正面的涵义重回公众视野[4]71-72。在经济基础和思想基础的共同作用下,中国慈善事业获得了长足的发展。

从大事类型的角度看,这一时期社会保障主要政策与主张的比例较高。虽然在共和国初期,中国共产党领导的中国社会保障事业建立了完整的制度体系,但其实是依托于计划经济而产生的,市场经济改革后,中国亟需一套现代化的社会保障体系来代替原有的社会保障体系,因此,党和国家出台了大量的社会保障政策用以探索、完善中国特色的现代社会保障体系。这一时期社会保障大事类型的另一特征是学术活动相关大事的出现,这既表明社会保障事业的地位提升,成为一门独立的科学,也是对于现代社会保障制度建构所需要的科学化、系统化的回应。社会保障重要活动占比的提升则表明社会保障相关工作重新步入正轨,成为中国共产党和共和国重要的工作内容,社会保障相关政策不断落实。而管理机构沿革事件占比的下降则是由于改革开放后,整体政治局面较为稳定,社会保障制度的管理机构逐步建全,社会保障事业发展的管理环境趋向稳定。

(四)共和国新时代的社会保障事业:更公平、均衡的社会保障事业

党的十八大以来,共和国进入中国特色社会主义新时代。习近平总书记指出,在社会主义新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾[5]。随着经济支持能力和社会管理水平的提高,中国社会保障事业被赋予了化解新时代社会主要矛盾的重任,社会保障事业的发展迈上了新台阶,年均大事数和大事发生率均大幅提高,一个更加公平、均衡的社会保障制度体系正在被建立。

从主题类属的角度看,社会保险事业仍是中国社会保障事业发展的核心。在共和国的发展期,基于全民医保和人人享有养老金的目标,中国共产党和中国政府解决了社会保险的有无问题,而在共和国的新时代,则进一步强调社会保险的公平性、规范性、互济性,社会保障公平正义的价值理性得到了进一步的彰显。长期照护保险开始进入试点阶段;中央调剂金制度改革逐年深化,省际间的社会保障制度的互助共济得到进一步强化;社会保险费征收体系改革进一步加强了社会保障基金征收的统一性与规范性;医疗保险取消或缩小个人账户并允许家庭成员共享进一步强化了社会保障互助共济的职能。在社会保险持续发展的同时,社会救助、社会福利、军人保障与社会优抚、慈善事业等社会保障事业也获得了长足的发展,且其在大事中的比重相较于共和国的发展期有所提高,在社会主义新时代,我国社会保障事业各项目间的平衡性、系统性相较于以往有所提高。特别是在2020年的新冠疫情里,在社会保险保障全体人民的同时,社会救助、社会福利事业为困难人员提供了基本的生计,军人保障与社会优抚的政策为奋战在一线的医护人员、军队人员解决了后顾之忧,慈善事业为抗击疫情提供了社会力量的协助,社会保障体系为打赢与新冠病毒的战争立下了巨大的功劳。

从大事类型的角度看,有关主要政策或主张的社会保障大事仍然比重最高,数量最多,这表明中国共产党领导的社会保障制度仍在不断深化完善;但是其比例的下降与社会保障相关重要活动比重的上升,则体现了我国社会保障政策与制度相对稳定下来,而在社会保障工作中更强调政策的执行。虽然这一时期在社会保障管理机构变动方面有诸如国家医疗保障局、退役军人事务部的组建等大事的发生,但是有关社会保障管理机构沿革的大事比例进一步降低,我国社会保障管理环境方面已相对稳定;学术活动大事占比持续提高,则体现了中国社会保障事业对于科学支持、知识支持需要的持续提升,学术活动的提升也为中国社会保障事业的科学发展提供了坚实的保障。

四、100年大事记数据体现的中国社会保障基本特征与发展逻辑

(一)中国社会保障事业变化的基本特征

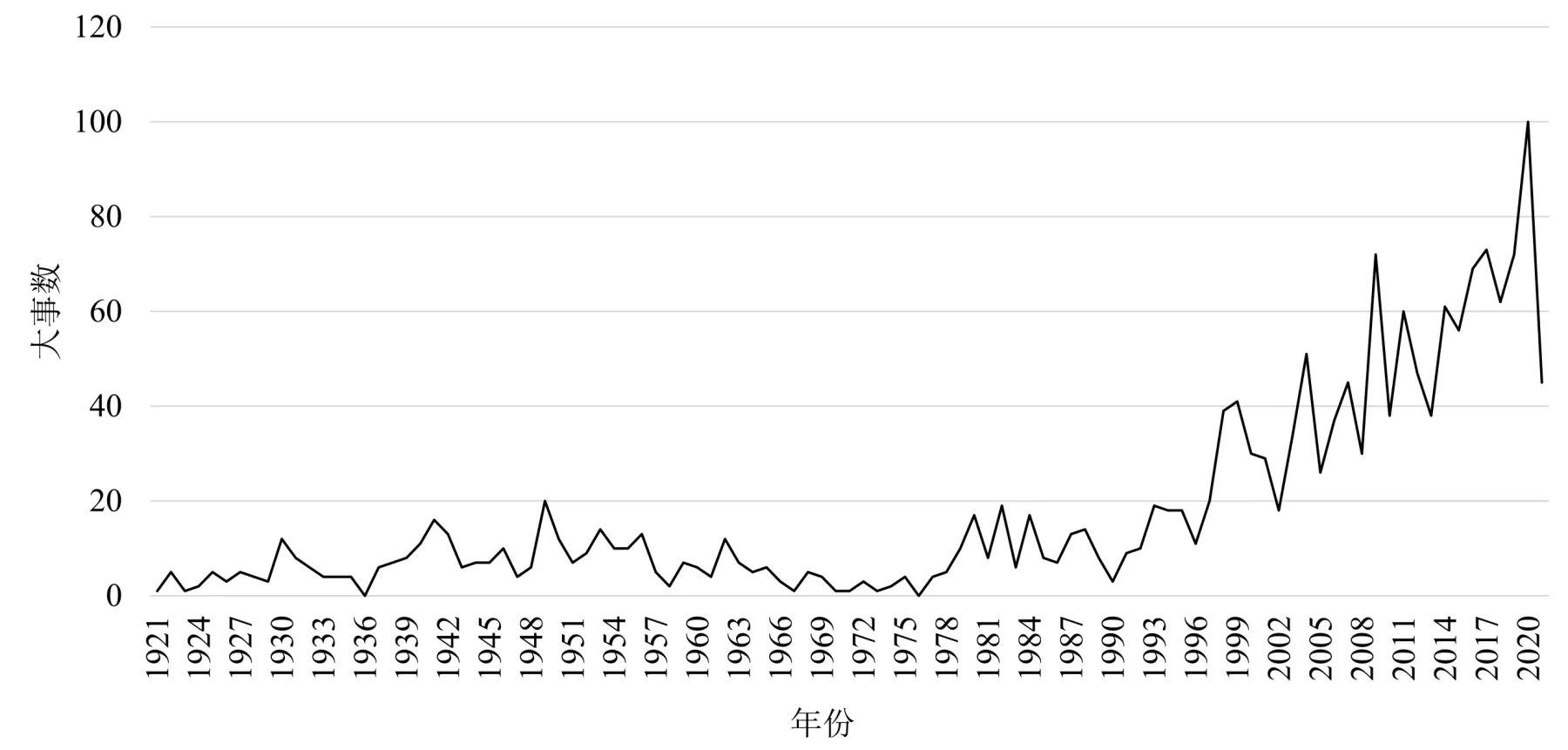

基于社会保障大事记的统计分析,可以得到图10和图11。图10和图11分别表示了中国共产党建立100年以来,中国共产党领导的社会保险、社会救助、社会福利、军人保障与社会优抚、慈善事业大事总计和大事发生率总计。基于这些数据的变化,可以总结归纳出中国共产党领导的中国社会保障事业变化的基本特征(3)2021年的社会保障大事仅统计至4月,因此其总量较少。大事发生率的计算更能反映其真实情况。:

图10 中国共产党社会保障大事数总计变化

图11 中国共产党社会保障大事发生率总计变化

(1)从大事数和大事发生率的角度看,从共和国孕育期年均大事数6.0件,年均大事发生率1.64%,到共和国的新时代,年均大事数62.2件,年均大事率17.04%,中国社会保障事业取得了巨大的成就,特别是进入共和国的发展期后,社会保障事业发展迅速,中国共产党领导开展的中国社会保障事业不断发展完善,社会保障保障水平从低水平保障渐次提高,社会保障事业覆盖人群从部分人群发展至保障全体国民。

(2)从主题类属上看,社会保险相关大事数量最多,占比最大,社会救助和社会福利次之,且在进入共和国的新时代后,随着社会保险制度的日趋完善,比重有所提升,军人保障与社会优抚事业在共和国的新时代后重获重视,慈善事业则在共和国的发展期和新时代获得了长足的发展。这表明随着社会保障事业的发展,在社会保障各项目均取得了长足发展的基础上,各项目间的比重不断平衡,形成了以保障全民的社会保险为核心,针对社会弱势群体的社会救助、社会福利,针对军人及其家属的军人保障与社会优抚事业,体现社会力量参与的慈善事业等作为补充的多层次社会保障体系。社会保障体系从单一项目向综合保障发展。

(3)从大事类型上看,重要活动相关大事不断增多,主要政策与主张相关大事数量最多、占比最大,管理机构沿革相关大事占比整体呈下降趋势,学术活动相关大事在共和国的发展期和新时代则呈井喷式发展,这表明社会保障事业在国家治理体系中的地位与重要性不断提升,其制度化、规范化程度不断加深;社会保障管理体制逐步完善,社会保障事业发展的管理服务环境日趋稳定,在进入共和国的发展期后,社会保障事业发展和决策过程中的科学化程度明显提高。

(二)中国社会保障事业的发展逻辑

纵观中国社会保障事业的变迁过程,从主题类属看,社会保险相关大事数量最多,占比最大,彰显了其在社会保障制度体系中的核心位置。特别是随着国家工业实力的增强,与之相伴而生的现代性风险(4)如收入中断造成的养老风险、工业生产过程中的工伤风险、工业社会中常见的失业风险等。也随之加剧,依靠国际经验和科学理论帮助社会成员防范与化解现代性风险成为中国共产党的必然选择;社会救助大事贯穿中国共产党历史的全过程,从中国共产党早期强调灾害救助、无劳动能力者的救助,到共和国的发展期与新时代的逐渐完善,以最低生活保障制度为主体的综合性社会救助体系,中国共产党开展的社会救助,深刻地体现了中国共产党百年来持续关心基层民众的民生问题;社会福利事业不断成长,从社会保障体系比重最小的项目之一逐步成长为社会保障体系中大事数与占比次多的社会保障项目,中国社会福利事业的发展,既体现了中国共产党人从面向特殊群体的社会福利向普惠性的社会福利的思想变化,也表明社会福利事业成为人民群众共享经济发展成果的重要抓手。军人保障与社会优抚项目着眼于对军人、军属及烈属的关注,其在战争时期是中国共产党最重要的社会保障制度之一,起到了重要作用。但是在以和平和发展为主基调的共和国发展期,其地位则有所下降。而在新时代,随着国内经济水平的提升与国际形势愈发波诡云谲,军人保障与社会优抚在社会保障体系中的地位再度提升。慈善事业是一种以“志愿”精神从事“公益”的行为,其基于个人的慈善与博爱[6]2,其代表了一个国家的经济发展与社会文明程度。在改革开放后,随着市场经济的发展,这种慈善与博爱获得了经济基础与生长空间,从而实现了中国慈善事业的跨越式发展。

从大事类别上看,重要活动是社会保障大事中数量和占比次高的大事类型,其与主要政策或主张大事紧密关联,体现了中国社会保障工作与主张在具体工作中的落实,彰显了中国社会保障事业在党和国家工作中的重要地位与其在国家治理体系中的重要性;主要政策或主张相关大事数量最多,占比最大,表明社会保障事业的制度化与规范化是理解中国社会保障事业发展最为重要的线索,特别是在共和国的发展期与新时代,相关大事绝对数量的提升显示了中国社会保障事业的快速建制与规范过程;管理机构沿革相关大事表现了中国社会保障管理环境的变动情况,其事件占比从多到少的变化过程,体现了中国社会保障事业的管理机构从幼稚走向成熟,不断优化、稳定的过程;社会保障相关的学术活动大事数量在共和国的发展期与新时代数量激增,则体现了中国社会保障事业发展的科学性程度不断提高,中国社会保障事业决策与规划愈发理性与科学。

中国社会保障事业的巨大成就是在中国共产党的领导下实现的。中国共产党领导的社会保障事业体现了中国共产党的宗旨与初心:即中国共产党的宗旨与初心决定了中国社会保障事业的发展始终以人民为中心,坚定为人民谋福利的目标,使得中国社会保障事业的发展具有坚定的目标引领;同时,中国共产党实事求是的思想路线又赋予了中国社会保障事业以理性的发展规划,即在坚持坚定的目标引领的同时,通过对于现实经济、社会条件的分析,根据不同时代人民群众的不同需要,准确地选用不同的政策工具组合,既尽力而为,又量力而行,从而取得了建成世界上最大的社会保障体系的光荣伟业。

进入社会主义新时代以来,社会保障事业在国家治理体系中的地位日益重要,习近平总书记特别指出,“社会保障是治国安邦的大问题”[7],在面向社会主义现代化国家的社会主义新时代,中国社会保障事业的发展目标势必要从保障覆盖人数的增加转向保障质量与水平的提升,从制度探索与建设转向制度成熟与定型,并在扎实推进共同富裕的总体目标要求下,肩负起更加重要的职责与使命,实现中国人民与中华民族的光荣与梦想。

作者题记:本文是席恒教授研究团队为庆祝中国共产党建党100周年写作的系列文章中的一篇。通过对于《中国共产党社会保障100年大事记》的收集、整理、编码和统计,得到了一系列数据,本文旨在展示并分析这些数据所蕴含的意义,进而展现中国共产党社会保障百年来的总体特征与成就。读者阅读本文时可结合席恒教授团队发表在《管理世界》2021年第4期的文章《光荣与梦想:中国共产党100年社会保障回顾》和发表在《学习论坛》2021年第4期的文章《中国共产党促进中国社会保障事业发展的探索与启示》,进而更加深刻地学习感悟百年来中国共产党人建设社会保障事业的功绩。