公共事物治理的集体行动研究评述与展望

王亚华 舒全峰

摘要 “公地悲剧”是人口和资源环境管理面临的经典问题。过去半个多世纪以来,在围绕治理“公地悲剧”的学术探讨中,诞生了公共事物(Commons)治理的新兴学科方向。开展有效的集体行动是解决“公地悲剧”问题的关键,集体行动理论由此成为公共事物治理知识体系的精华。文章评述了公共事物治理中的集体行动理论进展,通过对集体行动的概念、经典理论框架、具体影响因素及机制的系统梳理,为人口和资源环境管理研究提供理论参考。文章还分析了公共事物治理研究在我国的现状和前景,认为推进中国情境下的公共事物治理研究,还有许多方面有待进一步探索:第一,聚焦中国特色的制度环境和本土实践,开展更多中国情境下的公共事物治理研究;第二,关注城市社会和数字时代的新兴公共事物,推动城市空间和数字空间治理的集体行动研究;第三,重视集体行动中的微观个体行为与动机,积极运用实验方法,引入行为心理学视角,探究集体行动的微观机制;第四,应对新技术给公共事物治理带来的机遇和挑战,探讨如何利用新技术增进公共事物治理中的集体行动。公共事物治理理论、方法和政策上的不断提升,可以为解决中国情境下的“公地悲剧”问题做出越来越多的知识贡献。

关键词 公地悲剧;公共事物;公共治理;集体行动;奥斯特罗姆

中图分类号 F323.213 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2021)04-0118-14 DOI:10.12062/cpre.20210113

“公地悲剧”是全人类共同面临的难题,也是人口和资源环境管理以及公共管理的经典问题。1968年,加勒特·哈丁(Garrett Hardin)在《科学》杂志发表《公地悲剧(The Tragedy of the Commons)》论文,从那时以来围绕“公地悲剧”的研究中,诞生和发展了公共事物治理(Governing the Commons)这一交叉学术领域。经过半个多世纪的发展,公共事物治理已经成为全球瞩目的新兴学科方向,在全球吸引了众多学者参与,并形成了相对完整的知识体系。开展有效的集体行动是解决“公地悲剧”问题的关键,集体行动理论由此成为公共事物治理知识体系的精华,作者尝试对其理论发展脉络和主要成果进行评述,并分析其在中国的应用现状和发展前景。

1 “公地悲剧”、集体行动困境与公共事物治理

公共事物治理是一个历久弥新的话题。早在两千多年前,亚里士多德的名言“凡是属于最多数人的公共事物,常是最少受人照顾的事物”,反映了古人对于公共事物的关注。1968年,加勒特·哈丁在《科学》杂志发表的《公地悲剧》论文,标志着公共事物治理正式进入学术研究的视野。在之后的几十年中,特别是在印第安纳大学奥斯特罗姆夫妇(Elinor Ostrom 和 Vincent Ostrom)所代表的“布鲁明顿学派(Bloomington School)”的推动之下,公共事物治理的知识积累迅速增长。1990年埃莉诺·奥斯特罗姆[1]《公共事物的治理之道:集体行动制度的演进(Governing the Commons: the Evolution of Institutions for Collective Action)》一书的出版,标志着公共事物治理知识体系的形成,随着她于2009年獲颁诺贝尔经济学奖,进一步推动了公共事物治理学科方向的发展,目前已经成为世界范围内有广泛影响力的新兴显学。凝聚该学科方向的学术共同体——国际公共事物学会(The International Association for the Study of the Commons,IASC),已经运行了近四十年,先后举办了17届全球学术大会。公共事物治理学科方向是在研究“公地悲剧”命题中诞生和发展的,经过半个多世纪的发展已经成为人口和资源环境管理研究的重要范式。

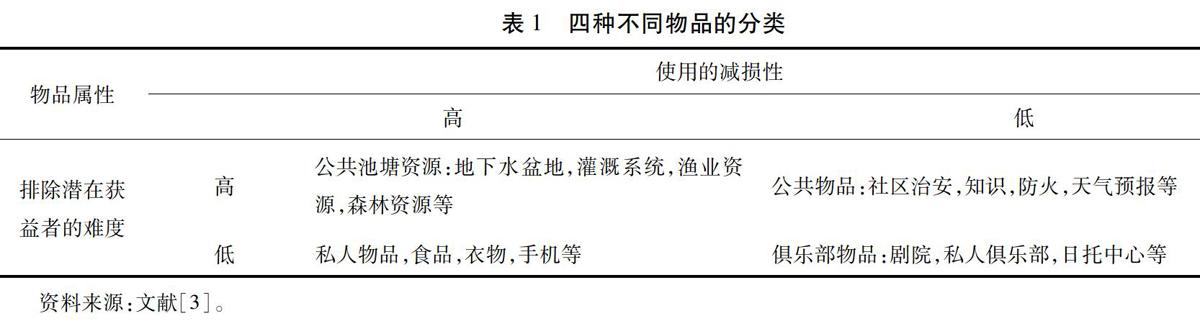

公共事物治理的研究对象是公共事物(Commons)。公共事物在早期主要指低排他性、高竞用性的公共池塘资源(Common Pool Resources),后来被不断扩展,目前泛指非私人物品之外所有带有公共属性的物品,包括公共池塘资源、公共物品和俱乐部物品(表1)。早期的公共事物治理研究聚焦公共池塘资源,埃莉诺·奥斯特罗姆[1]对公共池塘资源的具体解释为:一个自然的或人造的资源系统,这个系统之大,使得事物排斥因使用资源而获益的潜在受益者的成本很高(但并不是不可能排除)。在现实中,公共池塘资源非常普遍,比如小规模的地下水资源、渔场资源、草场资源和森林资源等都属于公共池塘资源的范畴。

随着时间的推移,公共事物治理研究扩展到一般性的“公地”,包括各类自然资源、共享资源及依赖集体行动的物品和服务,其研究对象从自然环境资源等传统领域拓展到保护地、滨海系统、全球气候变化等新兴环境问题,以及诸如知识、宗教、网络、数字空间等非传统公共事物。当代人类所居住的地球已经进入了人类世(Anthropocene),其最大的特征就是生物物理发展和社会经济发展的双重高加速度[2]。面对高开发、高生产、高消耗和高排放的人类世,资源环境等公共事物面临着空前的压力,这驱使公共事物治理的研究对象进一步扩大,目前已经拓展到一般性的人与自然交互的社会生态系统(Social-Ecological Systems),为当代人口和资源环境管理研究提供了新视野。

作为一门新兴学科方向,公共事物治理的主要科学问题,是解决以“公地悲剧”为代表的个体理性与集体理性相背离的集体行动困境。集体行动困境产生源于个体理性与社会集体理性的背离。以曼库尔·奥尔森(Mancur Olson)[4]《集体行动的逻辑(The Logic of Collective Action)》一书为代表的对人类集体行动的研究表明,个体理性导致集体非理性的例子比比皆是。在公共事物治理领域,个体理性与集体理性的背离至少有三个经典命题:一是因信息不对称而导致的囚徒困境;二是因个人成本小于社会成本而引起的公地悲剧;三是因搭便车而形成的集体行动逻辑。公共事物治理面临的集体行动困境,“过度利用”和“搭便车”是其经典问题。

从《公地悲剧》发表以来,围绕集体行动困境的破解,学者们从理论上进行了大量讨论。早期的解决思路是“国家或市场”二分法,要么主要依靠国家所有制,通过国家的力量来打破个体理性与集体理性相背离的集体行动困境[5];要么将公共事物分割为私人所有权,通过市场力量来解决集体行动困境。埃莉诺·奥斯特罗姆[1]基于对全球不同地区地下水、森林、渔业等多个不同类型公共事物的治理案例研究,在《公共事物的治理之道》一书中提出了实现公共事物治理的第三种道路,即通过用户自主治理(Self-Governance)的方式打破集体行动的困境。埃莉诺·奥斯特罗姆的理论指出,在特定的制度条件下,人们完全能够自愿合作和自主治理公共事物,并将成功治理公共池塘资源的制度条件总结为八项原则,这些制度设计原则在世界范围内得到了广泛的检验和应用[6]。

1990年代以来,在公共事物的自主治理理论基础上,很多学者探讨了更为一般的复合治理秩序问题,极大增进了人类对于克服集体行动困境的理论认识。2005年,埃莉诺·奥斯特罗姆[7]在普林斯顿大学出版社出版了《理解制度多样性(Understanding Institutional Diversity)》一书,这部重要著作提出了制度多样性理论:制度是多样的,如同生物多样性,特定制度的成败取决于这些制度与当地的条件是否匹配,需要增进对复杂和多样性制度的理解和保护。2007年,埃莉诺·奥斯特罗姆等[8]在《美国国家科学院院刊(PNAS)》上发表了《超越万能药(Going beyond Panaceas)》一文,也是她晚年学术思想的集成:公共事物治理不存在万能药,政府治理不是万能的,私有化不是万能的,自主治理也不是万能的,特定制度的有效性取决于特定的情景,因而需要具体问题具体分析。

公共事物治理研究虽然脱胎于人口和资源环境研究,但其分析视角和知识体系可用于人类各种公共治理问题,已成为有广泛应用前景的基础学科方向。就学科属性而言,公共事物治理的学科范畴处于公共管理和资源环境研究的交叉部分,可以视为是一个多学科交叉的新兴学科方向。

2 公共事物治理的集体行动理论

2.1 公共事物治理中的集体行动概念

“公地悲剧”的有效治理,关键在于成功实现某种形式的集体行动,集体行动也因此成为公共事物治理研究的核心主题。由于理论渊源的不同,集体行动在社会科学文献中有不同的理解和界定。为了清晰阐释公共事物治理中的集体行动概念,有必要对集体行动的概念进行辨析。

纵观人类文明史,集体行动现象遍布社会的每一个角落。某些历史条件下,集体行动是推动社会变革的重要力量;而有些条件下,集体行动则有可能成为和谐社会中的不安定因素。因此集体行动的驱动机制一直以来都是研究者们关注的焦点和热点问题[9]。对于究竟该如何界定集体行动,学者们从不同学科不同视角给出了各不一样的答案。事实上的集体行动包含了多个相似性概念,如“集体行为” [10]、“维权行动” [11]、“群体性事件” [12]、“社会冲突”[13]、“社会运动”[14]、“集体抗争”[15]等。在安东尼·奥泊绍(Anthony Obserschall)[16]看来,不管是集體行为,还是所谓的社会运动,本质上都是集体行动的一种形式。

较早系统性研究人类集体行动的是著名的法国社会心理学家古斯塔夫·勒庞(Gustave Le Bon)。1895年,勒庞[17]出版《乌合之众:大众心理研究(The Crowd: A Study of the Popular Mind)》一书,从心理学的角度分析了人类的集体行为(Collective Behavior),他将集体行为定义为“一大群人突然在同时做出了违反常规的行为, 因此,集体行为是奇怪的、病态的、情绪骚动的、无组织的和破坏性的越轨行为”。同为社会学家的查尔斯·蒂利(Charles Tilly)[18]认为集体行动就是人民行动一致以追求共同利益。芝加哥社会学派(Chicago School of Sociology)则把集体行为看作是这样一些社会行为形式,即通常的行为准则不再能够用作行为的指针,因此人们集体性地超越或颠覆了既定的制度模式和制度结构[19]。在这个意义上,集体行为和集体行动概念常常被互相代替。

事实上,集体行为和集体行动两个概念彼此关联但又区别明显。集体行为多描述非理性、表达性的群体行为,例如群体性骚乱事件;集体行为诸多研究关注行为对社会控制组织的破坏和瓦解,多从威权者视角出发。而集体行动强调理性努力,多描述具有明确捍卫、提升集体利益意向的群体行为;并且集体行动研究关注动员、组织、机遇和威胁,多从挑战者视角出发[20]。

1965年,曼库尔·奥尔森(Mancur Olson)[4]在《集体行动的逻辑》一书中,首度将公共选择理论运用于集体行动领域,构建了集体行动和利益集团研究的经济路径,后来的集体行动研究在分析类似现象时逐渐将各类术语统一为了“集体行动”,这些研究基本上建立在对奥尔森观点的批评、拥护或者延伸基础上,同时在研究中将集体行动的目的更多聚焦在公共物品供给和集团利益追求上。

例如,戈登·马歇尔(Gordon Marshall)[21]、梅森·迪克(Meinzen-Dick)等[22]、赖特·斯蒂芬(Wright Stephen)[23]均认为集体行动是指特定团体内群体成员为改变群体的劣势状况,维护或提升群体的共同利益而采取的统一行动,通常由两个或两个以上的人合作完成[24-25]。之后,赖特·斯蒂芬[26]进一步明晰并适当发展了集体行动概念内涵:第一,是否为集体行动不取决于参与者数量,即使是物理空间上彼此分离的个体,也有途经和方式参与代表其所属群体的集体行动;第二,集体行动是集体性而非个体性联合行动,那些完全受个人利益驱动的联合行动不能被认为是集体行动;第三,个体参与旨在提高群体地位的行动也属集体行动范畴。

集体行动的核心显然是集体成员的行动问题,而行动问题的关键则是个体的决策。基于这一理解,埃莉诺·奥斯特罗姆[27]对“集体行动”的概念作了更进一步的深化,即:集体行动中有关行动的决策是由个人分别独立做出的,但是最终的结果却会影响到所涉及的每一个人,如果独立的决策者们都仅追求短期的物质利益,他们就无法获得可为所有人所分享的、可行的更高回报,无论他们是否投入成本、做出贡献;而集体行动的实现问题,就是由独立的决策者通过基于理性的策略互动,实现自主组织与自主治理的过程,即群体内个体在面对搭便车、规避責任或其他机会主义行为诱惑的情况下实现相互信任与合作,取得持久的共同收益[28-29]。

公共事物治理中的集体行动,目的在于试图通过集体行动主动增加集体成员的福利,是一种帕累托改进。从理论基础上来看,此类集体行动的研究领域较为偏向经济学、管理学等,例如水、土、林、草等公共资源治理和农村中小型公共物品供给等问题,由于共享性的问题属性依赖人类社会的复杂合作机制安排,需要人为的制度设计促进“利益增进型”的集体行动。

综上所述,由于学科属性和所关注问题的差异,集体行动的概念有历史的演变也有多种可能的界定,公共事物治理中的集体行动显然与政治学、社会学中所关注的抗争、维权等“利益抗争型”主题不同,而是偏向于经济学、管理学范式下的公共物品供给、公共资源治理等“利益增进型”主题,本文回顾评述的集体行动理论也是立足于这样的概念界定基础之上。

2.2 研究公共事物治理的经典框架:IAD框架与SES框架

公共事物治理由于其研究对象的复杂性,在统一的框架下进行知识积累至关重要,奥斯特罗姆夫妇所代表的布鲁明顿学派为此做出了开创性的工作,相继贡献了制度分析与发展(Institutional Analysis and Development, IAD)框架与社会生态系统(Social Ecological System, SES)框架,成为公共事物治理研究的经典分析框架。

IAD框架起源于拉里·基瑟(Larry Kiser)等[30]对城市服务供给的分析,最早于1982年提出,并由奥斯特罗姆夫妇的学生威廉·布洛姆奎斯特(William A. Blomquist)[31]在博士论文中将此框架应用于研究南加州的地下水盆地治理。在其后的三十多年间,IAD框架不断发展,逐步成为一个普遍性的分析框架,将政治学家、经济学家、人类学家、社会心理学家和其他对制度如何影响个人面临的诸多激励及其相应行为感兴趣的学者所做的工作融为一体[32]。

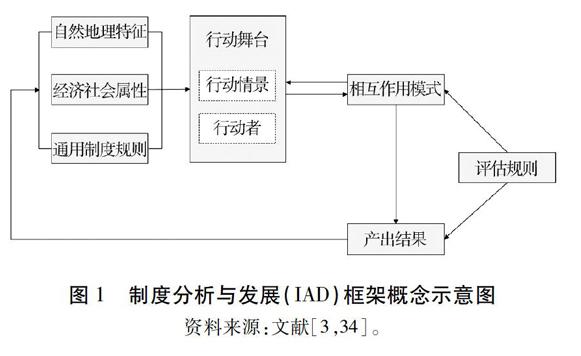

IAD框架所要解决的核心问题是自然地理条件、经济社会属性、通用制度规则等客观制度环境如何相互结合,进而形塑集体行动者所面临的行动情境,而行动者又如何根据行动情境所限定的激励结构采取行动,最终产生制度结果和绩效(图1)。IAD框架提供了一套制度分析的通用语言,能够包容多学科的分析范式,帮助研究者将复杂的研究对象进行结构化地组织,通过对复杂制度体系的抽丝剥茧,实现在不同的政策领域进行理论和经验的研究,从而为政策建议的导出提供可靠的实证研究基础[33]。这一框架已经被广泛应用于各种公共事物治理的分析之中,对于公共事物治理研究起到了巨大的推动作用。诸多影响公共事物治理的关键变量,就是在IAD框架的指引下被识别和检验,由此实现了专业的认知积累。

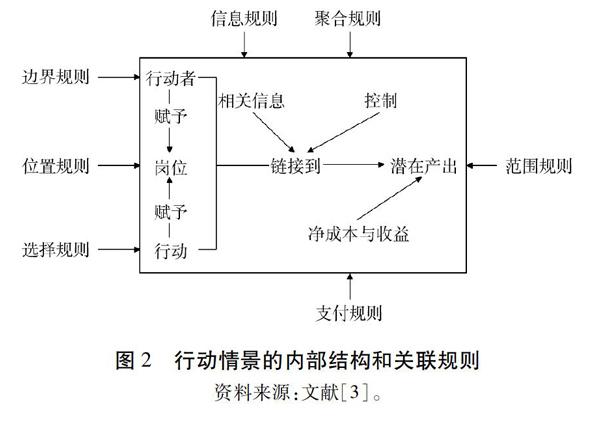

IAD框架的重要贡献在于结构化地组织了存在于各种制度安排中的主要变量,主要包括两个维度:一个是区分宪制选择、集体选择和操作选择这三个决策层次以及它们之间的关系;二是阐明在三个决策层次的任一层次上用于分析结果及其影响因素[32]。IAD框架的核心组成部分是行动情景,即行动者所采取的行动或策略空间(图2)。行动情景的内部特征通过七个要件来刻画:行动者、岗位、潜在产出、行动—潜在产出的链接、行动者实施的控制、相关信息、给定产出的净成本与收益,这七个要件分别对应于七种规则:边界规则、位置规则、选择规则、范围规则、聚合规则、信息规则和支付规则。在IAD框架的应用场景中,通用制度规则所涵盖的这七种规则会对行动情境内部的七个要件产生决定性影响。

然而,一方面,由于IAD框架比较复杂,尽管容易接受但并不容易掌握,而且运用这一框架用于实证研究时所需要采集数据资料的成本较高,其因果路径太过灵活并且包含太多竞争性假设,导致运用IAD框架高度依赖于使用者个人的理解,这些情况使得研究者往往难以进行更深的调研以及分析不同层次间的复杂联系。另一方面,随着人们对人与环境之间相互作用(Human-Environment Interactions)的认识不断深入,对人类集体行动的探索越来越需要将社会环境和自然生态环境视为重要的作用因素纳入到有关的分析中来。由此埃莉诺·奥斯特罗姆及其合作者在IAD 框架基础上,又进一步将其升级为社会生态系统(Social-Ecological System, SES)框架。SES框架的第一层如图3所示,由八个基本要件构成,其中的每一个要件可以进一步分解,第二层变量列表如表2所示。SES框架从2007年提出以来,即引起了国际社会科学界的广泛关注,目前仍然处于快速的发展之中[32]。

SES框架的价值,在于为集体行动理论的发展提供了更大空间。SES 框架旨在通过一套更详细的共同语言来实现对人类社会更精确的描述和更系统的诊断,各个学科领域内的公共事物治理研究者们可以通过这个框架来对复杂的社会生态系统进行诊断,在统一的框架下形成更为精细知识的积累,为理解人类的集体行动制度演进提供更为先进的工具,同时也帮助发展更为精致的集体行动理论[35]。相对于IAD框架, SES框架提供了更为丰富的变量列表,在其第二层即有50多个,在社会生态系统的精确描述方面非常强大;SES框架也能够更方便的处理多层次分析,通过变量逐层分解的方法,克服了IAD分层分析不够便利的缺陷[33]。因此,在一定程度上,SES框架继承了IAD框架所具有的部分优点,同时又弥补了IAD框架过于宏观对调研指导深度不够的短板,不过SES框架同样也存在系统运用成本过高、复杂而难以掌握等问题。例如,尽管SES框架中已被探讨的二级变量有几十个,相互的变量组合和关联机制十分复杂,高度依赖专业分析工具进行深入研究。

相较于IAD框架,SES 框架最大特点在于它的可分解性(Decomposability),即在针对不同的对象和问题所开展的研究中,可以对SES框架的变量进行纵向与横向分解(表2),研究者们并不需要使用 SES 框架中的所有的变量,而是需要根据具体的研究情境来从SES框架中选择有关的变量进行理论的构建和模型的分析[37]。SES 框架代表了公共事物治理研究的前沿,越来越多的学者使用或者拓展SES框架来研究集体行动的影响因素,使更多的公共事物治理影响变量纳入了研究视野,进一步加快了公共事物治理理論的发展。当然,研究者们并不能因此认为SES框架能够简单取代IAD框架,两个框架各有千秋,因而未来会长期共存。但是,SES框架的确也带来一些机会,可以改进IAD框架在某些方面的不足,特别是在公共池塘资源领域的研究[33]。

3 影响公共事物治理集体行动的重要因素及机制

围绕公共事物治理如何有效开展集体行动,已经涌现出了大量研究文献,对影响集体行动的重要因素及其机制,形成了较为系统的理论认识。由于IAD框架提出较早,在学界的认知度更高,是公共管理和政策研究的经典框架,因此作者选择利用IAD框架组织归纳在公共事物治理研究中被广泛讨论的重要因素及其影响机制,以此洞见公共事物治理理论的前沿进展。当然,由于在利用IAD框架开展的研究文献中,所探讨的变量基本都被纳入了SES框架,因而以下论述涉及的变量基本也都属于SES框架第二层变量的范畴。

3.1 自然地理特征层面的影响因素及其机制

公共事物治理往往与自然地理特征密切相关,公共事物治理中的集体行动不可避免地会受到自然地理特征的影响,这一点在农村社区公共物品供给和自然资源治理中体现尤为明显。

(1) 地形地貌(Topography)。群体要达成集体行动以增进公共利益,首先需要存在共同的利益空间。当地形地貌崎岖时,通常会带来居住人口分散、交通不便等问题,从而导致群体成员之间的相互依赖性较低,难以克服公共物品自主供给中的搭便车问题[38]。王亚华(Wang Yahua)等[39]的研究显示,村庄是否位于平原地区、农户耕地所处的地理位置同样也会影响其集体行动参与,因为这两个因素决定了农户的资源地位,从而影响到其对集体行动的资源依赖性。

(2)市场机会(Market Opportunity)。市场机会是指离市场距离的远近,通常是指集体行动的所在地离经济中心或政治中心(多数情况下会重叠)的物理距离[40-41],物理距离的远近决定了获利多少的可能性,进而影响个体参与集体行动的预期。梅森·迪克(Meinzen-Dick)等[42]研究发现如果与市场机会接近,则会通过预期收益激励参与者参与到集体行动中。不过也有学者认为市场机会会影响集体内的异质性,推高交易成本,从而可能对集体行动造成负面影响[43]。

(3)资源稀缺性(Resource Scarcity)。资源的稀缺性程度是集体行动的一个重要影响因素。资源的使用者通常在资源存在中度稀缺时会参与集体行动。阿伦·阿格拉瓦(Arun Agrawal)[44]、普拉纳布·巴丹(Pranab Bardhan)[45]研究发现在灌溉系统中,稀缺性和集体行动是以曲线方式相关的,即当水资源既不是非常稀缺,也不是非常丰富时,农民更愿意参与到管理和维护灌溉系统的集体行动中,意味着水资源短缺对集体行动存在“倒U型”关系[41]。

3.2 经济社会属性层面的影响因素及其机制

经济社会属性是影响集体行动的重要变量,在已有研究中得到大量关注。由于集体行动研究起源于西方,早期的经济社会因素主要是基于西方社会情境的,近年来随着来自东方研究成果的增多,越来越多的东方经济社会特征也被纳入研究视野。

(1) 人口特征(Demographics)。集体行动本质上反映的是人与人之间的互动过程,性别、教育、收入、地位等要素会直接影响行动者的行动认知与价值判断。黄露等[46]发现性别对农户参与村庄集体行动有正向影响,但不显著;李超海[47]以农民工为对象的研究发现,年龄和受教育程度对集体行动存在显著影响;丁冬等[48]、苗珊珊[49]发现是否担任行政职务以及建立在教育基础之上的认知水平也是影响集体行动水平的重要因素。

(2)群体规模(Group Size)。出现集体行动困境的一个重要原因是规模过大会带来搭便车问题,因此小规模群体往往更容易达成集体行动[50-52]。但奥利弗·帕梅拉(Oliver Pamela)等[53]指出规模对集体行动的影响依赖于产品的生产函数,集体产品的生产函数越接近于纯粹的公共物品,规模对于集体产品的提供就越可能具有积极作用。埃莉诺·奥斯特罗姆[54]也挑战了奥尔森的规模原则,她认为规模大小对集体行动并不具有单方面的关系,因为它忽略了这一要素与其他要素间的可能关联,以及由于这种关联所带来的对集体行动结果的影响。

(3) 劳动力流动(Labor Migration)。由于中国特有的城乡二元体制和城乡发展不平衡,每年上亿农村劳动力人口大规模流向城市地区成为世界瞩目的经济和社会现象。彭长生等[55]利用安徽省的数据实证检验发现劳动力流动对于集体行动并没有影响;不过王亚华(Wang Yahua)等[39]、高瑞等[56]利用全国性的户级数据检验发现劳动力外流对集体行动和农村公共事务治理存在显著负面影响。托马斯·鲁德尔(Thomas Rudel)[57]认为其背后的原因在于人口流动和非农收入提升会通过增加群体的异质性、减弱群体之间的社会纽带、削弱领导者对村庄的领导力、降低对公共资源的依赖程度等,从而降低了集体行动形成的可能。

(4)经济收入(Income)。集体行动作为一种生产活动,需要投入一定的资源才能有所产出。根据马斯洛需求层次理论,只有当参与者满足基本需求后,才有可能会追求更高层次需求,例如拒绝搭便车,为集体行动做出贡献。彭长生等[55]发现在控制了项目因素后,影响农村社区公共品合作供给的因素主要是村庄集体收入和村民收入,村庄的人均收入和集体收入越高,村民负担越轻,集体行动就越容易达成。另一些研究也发现村庄经济发展水平、经济非农化程度等都会对集体行动造成影响[58-59]。

(5)社会资本(Social Capital)。社会资本是指群体中使成员之间互相支持的那些行为和准则的积蓄,例如相互熟悉、相互信任等[60-61]。20世纪70年代以来,经济学、社会学、行为组织理论以及政治学等多个学科都在关注社会资本对于公共物品供给、经济社会发展和集体行动的影响[62-65]。学者们认为,成员之间的相互信任和交流可以很好地促进彼此间的合作,从而达成集体行动[66-71];成员之间的经济社会网络会促进集体行动能力的提高[72]。宗教文化和中国情境下的宗族文化作为一种重要的社会资本对集体行动的积极影响也得到了学者们的广泛关注。蔡晓莉(Lily Tsai)等诸多学者在宗教与公共品供给关系的研究方面做了开创性的贡献,其基本结论大都认为宗教信仰会产生有利于收入增长的经济态度和集体行动,进而对公共品的提供会有积极影响[73-75];此外,中国的宗族文化在正式制度相对缺位的农村地区,在公共收费[73, 76]、克服道德风险[77]、权威耦合[78]、获取公众支持[79]等方面对集体行动也产生了显著的正向作用。

(6)领导力(Leadership)。领导力和信任是集体行动的两个基本要素[80]。领导者或者企业家,即能够清晰地阐述改进联合产出的各种组织方式的人,往往是集体行动中很重要的初始激励[43, 81-82]。这是因为,建立管理机构、通过谈判建立规章以及信息沟通等都需要成本投入,而未来的收益是不确定的,能否实现自组织的集体行动就需要某些个体发挥积极的领导作用[83-84]。任大鹏等[85]、王昕等[86]以及牛文娟等[87]均发现“骨干成员”或者“精英农户”在集体行动发起、动员个体参与、日常管理决策中都拥有者突出的影响力,是克服集体行动困境的关键要素。梅森·迪克等[42]也发现,社区中更多的“有影响力的人”积极和显著地改善了集体行动,例如能够促进水费收取、农民组织的选举和会议的参与等[80]。因此,在分析群体能否实现共同利益的集体行动时,首先就需要重视制度发展中企业家型个体的角色和特征,尤其领导者的动机、行为选择和能力等分析是关键[88],好的领导者能够将社会资本存量转化为利益流[89],是维持村落共同体运转和促进集体行动的重要因素[90-91]。

(7)异质性(Heterogeneity)。异质性问题一直集体行动研究关注的焦点之一,关于异质性对集体行动的影响,学术界存在以下多种观点。

第一种观点认为异质性的存在能够促成集体行动。奥斯特罗姆研究表明,当尼泊尔劳动力由于经济收入原因而短缺的时候,收入相对富裕的茶商愿意给予一定的补贴来促成两者之间的合作行动[92-93];阿伦·阿格拉瓦(Arun Agrawal)[94]也发现,在印度拉贾斯坦邦地区,牧草这一公共品的提供和当地异质性存在正相关。对此,杰夫·代顿·约翰逊(Jeff Dayton-Johnson)等[95]提到,“(收入或财富)異质性对于建立管理权威是有利的,政治地位、社会声望以及其他一些类似因素能够提升一些精英分子承担创建集体性规则成本的动机”。这就意味着在满足相应的异质性条件下,为了通过集体行动获得更大的收益,某些个体会首先站出来进行组织与协调等工作,成为领导者,而在后一阶段则群体内其他个体根据自身条件选择跟随参与或者搭便车,最终群体内的博弈互动可能实现较多数甚至是一致的参与[29, 96]。

第二种观点认为异质性与集体行动之间没有显著的正相关关系[97],有的研究发现两者之间甚至是负相关的[98-99]。例如,布姆·阿迪卡里(Bhim Adhikari)[100]基于对尼泊尔森林资源管理的研究发现,社区异质性和集体行动水平之间并没有明显的相关关系[99];另外一些研究发现,经济社会异质性对于共有资源管理的参与会带来较多的违规,降低集体行动参与率[101-102]。

第三种观点认为异质性和集体行动水平之间是一种动态的关系。普拉纳布·巴丹(Pranab Bardan)[103]的研究发现,在异质性很小时,每个人有近似相同的激励,因此集体行动也就更容易产生;但当异质性比较适中的时候,穷人没有能力参加集体行动,而富人却没有足够的激励进行集体行动的投入,因此导致最低水平的集体行动;而当异质性足够大时,富人主导集体行动,穷人则搭便车,此时,集体行动程度也比较高。根据普拉纳布·巴丹的观点,不应该对异质性的影响采取单一的正或负的态度,而应该进行“动态分析”,即对于不同的异质性程度,分别分析其对应的集体行动水平。

第四种观点则把异质性进行了细分,认为不同的异质性对于集体行动水平的影响是不同的,要区分开来分析。例如日本的学者就发现,财富等状况不平等促成了集体行动的达成,但是代际异质性却不会导致明显的集体行动的发生[104]。

3.3 通用制度规则层面的影响因素及其机制

制度是公共事物治理的基础,制度对于集体行动的影响甚至会起到决定性的作用。建立对他人的信任、以及发展适应具体社会生态环境的制度性规则对于解决集体行动的社会困境至关重要[105]。埃莉诺·奥斯特罗姆[1]在批判和总结集体行动理论的基础上,提出了集体行动的三大基石:制度供给、可信承诺和相互监督;张克中等[106]认为,群体成员在长期博弈过程中形成的一系列制度,包括习俗、规范、道德等意识形态所起的基础性作用,可以减少机会主义行为,促进集体行动。对此,曼库尔·奥尔森[4]提出了“选择性激励(Selective Incentives)”的方案,通常有基于社会奖励的正向激励和基于监督制裁的负向激励两种方式。选择性激励是缓解群体成员搭便车的重要途径,而构建一个公平公正的制度环境也同样重要[107]。

(1)社会奖励(Social Reward)。社会奖励是对集体行动的一种正向激励,这种奖励包括物质利益、职业奖励、精神荣誉等。当集体成员对集体提供的规范和社会诱惑更感兴趣时,则更有可能贡献时间、金钱和心理承诺,并参与内部集体行动[108]。不过也有研究发现,仅靠社会奖励并不能减少搭便车,但是如果能够结合一定的社会宣传,让其所获得的奖励被社会公众熟悉,则能够对集体行动起到显著的正向激励[109],即个人贡献的“可见性(Noticeability)”是集体行动更为根本的决定因素[110],例如互联网的出现使个人活动与集体活动之间可以更容易地结合起来,个人活动可以轻易地被公众所感知和观察,从而使得集体行动在互联网时代更容易出现[111]。

(2)公平相容(Fairness Compatible)。大量的文献表明在一个治理系统中,治理结构会显著影响集体行动的可能性[1, 39, 41, 112],一个好的治理结构会使得个体组织参与集体行动比不组织或不参与集体行动所获得的收益要多,即满足个体理性约束,但同时也要考虑公平相容约束,即对组织者(或参与者)而言,他得到的收益不能低于搭便车者得到的收益[113]。马修·拉宾(Matthew Rabin)[114]基于魏纳·古斯(Werner Güth)[115]的“最后通牒博弈”实验认为,如果人们觉得别人没有贡献公平的份额却获得了同样的收益,那么他们为别人“牺牲”自己的热情就会极大地降低。

(3) 监督制裁(Supervision & Sanctions)。无论是社会奖励还是公平相容,本质上并没有解决搭便车问题,当搭便车者始终都存在时,如果建立起监督和制裁搭便车者的制度,则会有效缓解这一问题。群体成员选择搭便车的一个重要原因就是监督机制的不完善[116],尤其是随着集团规模的扩大,集团的交易成本(沟通、决策、监督等活动)将不成比例地提高,社会激励(团结感、羞辱感等)和有效监督在大组织中变得软弱和不可靠[117]。研究显示,一个运行良好的民主制度对于集体行动中的监督和制裁有着积极的作用,对公共物品供给和公共池塘资源管理有重要影响[118-119]。

以上阐述的公共事物治理中影响集体行动的重要因素及其影响机制,反映了公共事物治理研究所达到的深度和广度,从一个侧面展现了公共事物治理学科博大的知识体系。当然,公共事物治理中的重要影响因素并不限于以上因素,还有一些常见的因素,如系统规模、系统动态可预测性、行动者的认知模式及对资源的依赖性等因素,以及一些新兴的因素,如全球化和技术进步等,也可能对公共事物治理的集体行动产生重要影响。因此,公共事物治理的集体行动理论是开放的,并且仍在快速发展之中。

4 中国公共事物治理与集体行动研究的进展与不足

改革开放四十多年来,中国经济显著持续增长,社会发展日新月异。伴随着中国经济结构的转型以及经济体制改革的不断推进,工业化和城市化进程的加速使得人口与资源环境的矛盾日益尖锐,资源环境领域的“公地悲剧”现象比比皆是。例如,由于自然生态开发利用不当或过度利用导致的“公地悲剧”,如很多城市大气污染问题突出,农村地区生活污水和垃圾得不到有效处理;南方土壤出现酸化,西北地区耕地中农膜残留较多,盐渍化、沙化问题突出;华北平原地下水过度开采导致大范围的地下水漏斗区,南方地表水富营养化和北方地下水硝酸盐污染严重;全国的地表水明渠灌溉废弛现象普遍存在,淡水湖鄱阳湖面臨着渔业资源衰退与生态环境恶化的双重威胁;全国90%以上草原面积面临退化,北方草原牧区因饲养牲畜严重超载导致土地荒漠化和沙尘暴现象层出不穷。

上述“公地悲剧”现象表明,中国现代化进程中面临巨大的资源环境压力和挑战,经济社会快速发展伴随着大量集体行动困境,由此也刺激了公共事物治理理论在中国的传播、应用和发展。早在2000年,在中国人民大学毛寿龙教授的组织下,埃莉诺·奥斯特罗姆的《公共事物的治理之道》等系列经典著作被翻译为中文,受到国内社会科学界的广泛关注。2009年,埃莉诺·奥斯特罗姆荣膺诺贝尔经济学奖以来,公共事物治理理论在中国的影响力进一步增强,特别是埃莉诺·奥斯特罗姆的大部分著作都被翻译为中文,为中国本土学者围绕公共事物治理的研究提供了丰富营养。2017年,王亚华出版的《增进公共事物治理:奥斯特罗姆学术探微与应用》一书,较为全面地反映了奥斯特罗姆学派的学术思想和理论方法,以及结合中国国情的评述和应用[6]。王亚华还受聘担任国际公共事物学会中国区协调人,组织了多次公共事物治理研讨会和主题演讲活动,并创办了中国本土的公共事物治理国际会议(Commons Workshop),对于推动中国的公共事物治理学术发展起到了积极作用。

纵览21世纪以来的20年,随着越来越多的中国学者加入,中国公共事物治理的研究成果发表的数量较为可观,并且增长较为迅猛;许多研究成果呈现出显著的跨学科、多领域特征;目前这些发表成果中以自然资源方面研究占据绝对多数。然而,尽管取得了一系列的进展,中国公共事物治理领域的学术成就却并不令人满意。

第一,中国公共事物治理学术发展相对滞后,公共事物研究尚未在国内成长为成熟的学科方向,也没有形成一套共同的研究范式和理论,同时缺乏与国际学界的对接。尽管中国学者在资源环境政策和管理方面有很多的研究,但是应用研究导向性较强,基础理论研究较为薄弱,对公共事物治理集体行动中的微观情境、更深层次的行为动机等缺乏足够的学术敏感和理论关注。

第二,相关研究长期处于分部分、分领域的割裂状态,缺少跨学科的对话和知识积累。例如关于林、水、土、草、气等资源环境部门的研究彼此独立、缺少对话和交流,与国际上大规模的跨部门协作研究形成鲜明反差。例如,美国达特茅斯学院的米歇尔·考克斯(Michael Cox)[120]早在2010年就开始组织多学科背景的科学家,协作开发以社会生态系统荟萃分析数据库(SESMAD)为代表的新的方法论体系,既可以使多种不同的社会生态系统可进行充分的案例比较分析,还能够为不同公共事物领域集体行动困境的诊断提供一套通用的方法体系。

第三,研究的国际化程度较低,国内公共事物研究与国际公共事物研究联系较少,在国际文献中也很少有关于中国公共事物研究的论著,来自国内学者的作品更是寥寥无几。例如,目前国际公共事物研究的旗舰学术期刊《国际公共事物学报(International Journal of the Commons)》,自创刊以来发表的中国学者论文寥寥无几;几十年来,历届国际公共事物学会双年会上也很少有中国学者的参与,直到2017年在荷兰乌得勒支举办的第16国际公共事物学会双年会,才第一次有中国学者组团参会并举办了首次中国公共事物治理分论坛。

第四,学术研究的理论创新严重滞后于实践发展,社会科学理论研究对于公共事物治理实践的指导性不足。改革开放几十年来,中国城乡经济社会一直处于快速变迁之中,伴随着产权体制、经济社会结构等各类因素的动态变化,涌现出了越来越多的诸如数字空间、共享经济等新兴公共事物,但是国内学者普遍对这些新兴公共事物治理实践关注不够,理论探讨不多,往往是当一个问题很突出之后才跟进,难以对公共事物治理实践提供及时的理论指导。

在上述背景下,紧密跟踪国际公共事物研究前沿,推动中国情境下的公共事物治理学科方向发展,深入研究中国特色的集体行动理论,对于中国的公共事物治理和“公地悲剧”问题的应对具有重大理论意义:一方面,推动中国的公共事物理论研究,通过吸收、应用和创新国际公共事物理论,将有力促进中国公共事物研究的专业化水平,有助于中国学者探索运用更为科学的框架、理论和模型,研究和破解中国情境下的 “公地悲剧”问题。另一方面,通过对内容广泛、形式多样的公共事物开展研究,增进各种情境下人类制度与集体行动的规律性认识,能够推动公共管理、环境经济、自然资源和生态系统管理等多学科的交叉融合。

5 中国情境下的公共事物治理与集体行动研究展望

展望未来中国公共事物治理与集体行动研究,还有许多方面有待进一步探索,需要在理论、方法和实践上进一步提升,深入研究集体行动的中国情境与特色影响,有力支撑中国的公共管理和政策实践,促进国家治理体系和治理能力现代化。着眼于增进公共事物治理中的集体行动理论发展与实践进步,建议未来从以下几方面开展工作。

第一,聚焦中国特色的制度环境和本土实践。中国特殊的政治结构、产權制度、文化特征等独特的宏观情景特征,以及劳动力外流、极低人均资源禀赋、高交易成本环境等独特的微观情景特征,为检验和发展公共事物治理理论提供了新的机会[121-122]。未来我们可以探究中国国情条件下,宏观情境变量与微观情境变量如何影响个体行为及其互动。

在西方的公共事物治理研究中,注意力更多的集中于微观领域。而中国独特的历史文化和经济社会国情,使得中国公共事物治理面临更为复杂的情景,决定了中国的宏观情境的影响是不能忽视的。如何在理论上认识中国公共事物治理中宏观情境变量与微观情境变量之间复杂的互动机制,是非常值得进一步探讨的内容。聚焦中国特色的制度环境和本土实践,中国情境下的公共事物治理研究,可以为国际公共事物治理理论做出重要贡献。

第二,关注城市社会和数字时代的新兴公共事物。工业革命以后,人类社会发展飞速,在公共事物这一主线上,各种新生事物的出现速度远远超过了社会科学研究的创新速度,公共事物已从20世纪90年代传统的自然资源领域拓展到滨海系统、气候变化、雾霾污染、臭氧空洞等新兴环境问题,以及诸如知识、宗教等非传统公共事物。中国近年来网红经济、共享经济、数字经济等新生事物的不断出现,网络空间、城市空间、数字空间的治理问题,也为公共事物治理提供了新的研究对象。特别是这次全球大流行的新冠病毒疫情,如果把病毒的传染特征与全球各国的应对政策结合起来看,就会发现全球性公众健康这一以往很少关注的公共事物,对国家间的集体行动有迫切需求,但同时又面临深刻困境。当代大量新兴公共事物的涌现,为学者提供了重要的研究舞台和学术机会。

第三,重视集体行动中的微观个体行为与动机。公共事物的研究中,通常偏向于关注宏观的制度和中观的组织,而对微观个体的“人”关注却相对较少,但是个体行为模式对于集体行动有重要影响。在强调制度规范和规则网络对于集体行动的外在影响同时,也需要关注集体中个体的领导力、行为动机尤其是普通公众的动机对于促成和增进集体行动的价值。为了揭示微观个体行为模式影响集体行动的内在机制,可以运用实验方法,引入行为心理学视角,探究领导和公众参与的内生动力问题,这对理解和增进各类公共事物治理实践具有重要价值。

第四,应对新技术给公共事物治理带来的机遇和挑战。尽管在现有的经典理论框架和研究文献中,学者们很早就注意到“技术”变量在公共事物集体行动中的影响,但大多是类似于节水技术、捕捞技术、计量技术等传统的工程应用型技术。随着互联网、大数据、人工智能等基于数字结构的新技术越来越多地得到发展和应用,新技术对公共事物治理带来的重大变革和影响日益明显。以乡村治理为例,诸如智慧农业、智能村务、微信治村等各种新技术应用和新技术平台的出现,显著地改变了集体行动中的个体决策结构和组织运作形式,比如微信群的存在使得个体贡献的“可见性”大为提升,进而增强了个体参与集体行动的动机。2019年,中国出台《数字农业农村发展规划(2019—2025)》,推动数字乡村建设,这为研究新技术在公共事物治理中的作用提供了新契机,也为探讨如何增进公共事物治理的集体行动提供了新议题,值得高度关注和持续研究。

参考文献

[1]OSTROM E.Governing the commons[M].Cambridge:Cambridge University Press,1990.

[2]MONASTERSKY R.Anthropocene:the human age[J].Nature,2015,519(7542):144-147.

[3]MEURS M.Understanding institutional diversity(Book review)[J].Comparative economic studies,2007,49(3):482-484.

[4]OLSON M.The logic of collective action[M].Harvard:Harvard University Press,1971.

[5]霍布斯.利维坦[M].朱敏章,译.北京:中国政法大学出版社,2003.

[6]王亞华.增进公共事物治理:奥斯特罗姆学术探微与应用[M].北京:清华大学出版社,2017.

[7]OSTROM E. Understanding institutional diversity[M].Princeton NJ:Princeton University Press,2005.

[8]OSTROM E,JANSSEN M A,ANDERIES J M.Going beyond panaceas[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2007,104(39):15176-15178.

[9]VAN ZOMEREN M,IYER A.Introduction to the social and psychological dynamics of collective action[J].Journal of social issues,2009,65(4):645-660.

[10]GRANOVETTER M.Threshold models of collective behavior[J].American journal of sociology,1978,83(6):1420-1443.

[11]FU D.Disguised collective action in China[J].Comparative political studies,2017,50(4):499-527.

[12]PERRY E J.Rural violence in socialist China[J].The China quarterly,1985,103:414-440.

[13]USEEM B.Breakdown theories of collective action[J].Annual review of sociology,1998,24(1):215-238.

[14]MCCARTHY J D,ZALD M N.Resource mobilization and social movements:a partial theory[J].American journal of sociology,1977,82(6):1212-1241.

[15]EISINGER P K.The conditions of protest behavior in American cities[J].American political science review,1973,67(1):11-28.

[16]OBERSCHALL A. Social movements: ideologies, interest, and identities [M]. New Brunswick and London: Transaction Publishers,1993.

[17]LE BON G.The crowd:a study of the popular mind[M].London:T Fisher Unwin,1908.

[18]TILLY C. From mobilization to revolution [M]. New Jersey: Addison-Wesley Pub. Co.,1978.

[19]DAVIS F. The Chicago approach to collective behavior[M]// Alan G F.A second Chicago school:the development of a postwar American sociolgy.Chicago:University of Chicago Press,1995:188-220.

[20]MILLER B A. Geography and social movements: comparing antinuclear activism in the Boston area[M]. Minnesota: University of Minnesota Press,2000.

[21]MARSHALL G. Collective action, a dictionary of sociology[M]. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press,1998.

[22]MEINZEN-DICK R S E , DI GMONICA M E. Collective action and property rights for sustainable development[J]. Vision focus,2004,27(3):307-331.

[23]WRIGHT S C,TAYLOR D M,MOGHADDAM F M.Responding to membership in a disadvantaged group: from acceptance to collective protest[J].Journal of personality and social psychology,1990,58(6):994-1003.

[24]SANDLER T. Collective action: theory and applications[M]. Ann Arbor: University of Michigan Press,1992.

[25]MACY M W,MARWELL G,OLIVER P.The critical mass in collective action[J].Contemporary sociology,1994,23(5):663.

[26]WRIGHT S C.The next generation of collective action research[J].Journal of social issues,2009,65(4):859-879.

[27]OSTROM E.A polycentric approach for coping with climate change[J].SSRN electronic journal,2009,15(1):97-134.

[28]OSTROM E.A behavioral approach to the rational choice theory of collective action [J].American political science review,1998,92(1):1-22.

[29]朱憲辰,李玉连.领导、追随与社群合作的集体行动:行业协会反倾销诉讼的案例分析[J].经济学(季刊),2007,6(2):581-596.

[30]KISER L , OSTROM E. The three worlds of action[M]// OSTROM E. Strategies of political inquiry. Beverly Hills: Sage Publications,1982:179-222.

[31]BLOMQUIST W.Dividing the waters:governing groundwater in southern California[J].Growth & Change(1),1992: 107-110.

[32]OSTROM E. Institutional rational choice. an assessment of the institutional analysis and development framework [M]. Boulder: Westview Press,2007.

[33]王亚华.对制度分析与发展(IAD)框架的再评估[J].公共管理评论,2017(1):3-21.

[34]OSTROM E,LAM W F,LEE M.The performance of self-governing irrigation systems in Nepal[J].Human systems management,1994,13(3):197-207.

[35]MCGINNIS M D,OSTROM E.Social-ecological system framework:initial changes and continuing challenges[J].Ecology and society,2014,19(2):art30.

[36]OSTROM E.A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems[J].Science,2009,325(5939):419-422.

[37]KLMPER F, THEESFELD I. The land-water-food nexus: expanding the social-ecological system framework to link land and water governance [J]. Resources, 2017,6(3):28.

[38]骆峰.中国农民需要自己的集体行动[J].中国供销合作经济,2001(10):57.

[39]WANG Y H,CHEN C L,ARARAL E.The effects of migration on collective action in the commons: evidence from rural China[J].World development,2016,88:79-93.

[40]AGRAWAL A,YADAMA G.How do local institutions mediate market and population pressures on resources: forest panchayats in Kumaon,India[J].Development and change,1997,28(3):435-465.

[41]ARARAL E Jr.What explains collective action in the commons:theory and evidence from the Philippines[J].World development,2009,37(3):687-697.

[42]MEINZEN-DICK R,RAJU K V,GULATI A.What affects organization and collective action for managing resources: evidence from canal irrigation systems in India[J].World development,2002,30(4):649-666.

[43]BALAND J M,PLATTEAU J P.Wealth inequality and efficiency in the commons part I:the unregulated case[J].Oxford economic papers,1997,49(4):451-482.

[44]AGRAWAL A. Common resources and institutional sustainability[M]//OSTROM E. The drama of the commons. Washington DC: National Academy Press,2002.

[45]BARDHAN P.Symposium on management of local commons[J].Journal of economic perspectives,1993,7(4):87-92.

[46]黄露,朱玉春.异质性对农户参与村庄集体行动的影响研究:以小型农田水利设施建设为例[J].农业技术经济,2017(11):61-71.

[47]李超海.农民工参加集体行动及集体行动参加次数的影响因素分析:基于对珠江三角洲地区农民工的调查[J].中国农村观察,2009(6):45-53,96.

[48]丁冬,郑风田,吴磊,等.经济、社会异质性与农村集体行动水平:基于湖北省S县40村400个农户数据[J].中国人口·资源与环境,2013,23(9):56-61.

[49]苗珊珊.社会资本多维异质性视角下农户小型水利设施合作参与行为研究[J].中国人口·资源与环境,2014,24(12):46-54.

[50]贺雪峰,罗兴佐.论农村公共物品供给中的均衡[J].经济学家,2006(1):62-69.

[51]汪吉庶,张汉.农村公共物品供给的议程困境及其应对:以浙江甬村为案例的小集体分成付费制度研究[J].公共管理学报,2014,11(4):49-60,141.

[52]郭珍.农地流转、集体行动与村庄小型农田水利设施供给:基于湖南省团结村的个案研究[J].农业经济问题,2015,36(8):21-27,110.

[53]OLIVER P E,MARWELL G.The paradox of group size in collective action:a theory of the critical mass[J].American sociological review,1988,53(1):1.

[54]OSTROM E.How types of goods and property rights jointly affect collective action[J].Journal of theoretical politics,2003,15(3):239-270.

[55]彭长生,孟令杰.农村社区公共品合作供给的影响因素:基于集体行动的视角[J].南京农业大学学报(社会科学版),2007,7(3):1-6.

[56]高瑞,王亚华,陈春良.劳动力外流与农村公共事务治理[J].中国人口·资源与环境,2016,26(2):84-92.

[57]RUDEL T K.The commons and development:unanswered sociological questions[J].International journal of the commons,2011,5(2):303.

[58]高鑒国,高功敬.中国农村公共品的社区供给:制度变迁与结构互动[J].社会科学,2008(3):68-76,189.

[59]周密,张广胜.“一事一议”制度与村级公共投资:基于对118位村书记调查的经验分析[J].农业技术经济,2009(1):88-92.

[60]PORTES A.Social capital:its origins and applications in modern sociology[J].Annual review of sociology,1998,24(1):1-24.

[61]COLEMAN J S.Social capital in the creation of human capital[J].American journal of sociology,1988,94:S95-S120.

[62]ANDERSON L R,MELLOR J M,MILYO J.Social capital and contributions in a public-goods experiment[J].American economic review,2004,94(2):373-376.

[63]LEONARD T,CROSON R T A,DE OLIVEIRA A C M.Social capital and public goods[J].The journal of socio-economics,2010,39(4):474-481.

[64]SANDITOV B,ARORA S.Social network and private provision of public goods[J].Journal of evolutionary economics,2015, 94:95-120.

[65]ENGBERS T A,RUBIN B M.Theory to practice:policy recommendations for fostering economic development through social capital[J].Public administration review,2018,78(4):567-578.

[66]DAWES R M,MCTAVISH J,SHAKLEE H.Behavior,communication,and assumptions about other peoples behavior in a commons dilemma situation[J].Journal of personality and social psychology,1977,35(1):1-11.

[67]ANDERSON L R,MELLOR J M,MILYO J.Social capital and contributions in a public-goods experiment[J].American economic review,2004,94(2):373-376.

[68]刘玉照.集体行动中的结构分化与组织化:以白洋淀某村修路与基层选举为例[J].社会,2004,24(11):17-22.

[69]陈秋红.社区主导型草地共管模式:成效与机制:基于社会资本视角的分析[J].中国农村经济,2011(5):61-71.

[70]蔡起华,朱玉春.社会信任、关系网络与农户参与农村公共产品供给[J].中国农村经济,2015(7):57-69.

[71]PERCOCO M.Strategic planning and institutional collective action in Italian cities[J].Public management review,2016,18(1):139-158.

[72]SANYAL P.From credit to collective action:the role of microfinance in promoting womens social capital and normative influence[J].American sociological review,2009,74(4):529-550.

[73]TSAI L L.Solidary groups,informal accountability,and local public goods provision in rural China[J].American political science review,2007,101(2):355-372.

[74]OWEN A L,VIDERAS J R.Culture and public goods:the case of religion and the voluntary provision of environmental quality[J].Journal of environmental economics and management,2007,54(2):162-180.

[75]WARNER C , KILINC R , HALE C, et al. Religion and public goods provision: evidence from Catholicism and Islam [J]. Social science electronic publishing, 2011, 47(2): 189-209.

[76]郭云南,王春飞.本土宗教、宗族网络与公共财政[J].经济学(季刊),2017,16(2):833-858.

[77]齐秀琳,伍骏骞.宗族、集体行动与村庄公共品供给:基于全国“十县百村”的调研数据[J].农业技术经济,2015(12):117-125.

[78]XU Y Q,YAO Y.Informal institutions,collective action,and public investment in rural China[J].American political science review,2015,109(2):371-391.

[79]郭云南,姚洋,JEREMY F.正式与非正式权威、问责与平滑消费:来自中国村庄的经验数据[J].管理世界,2012(1):67-78,187.

[80]NAGRAH A,CHAUDHRY A M,GIORDANO M.Collective action in decentralized irrigation systems: evidence from Pakistan[J].World development,2016,84:282-298.

[81]FROHLICH N, OPPENHEIMER J A, YOUNG O R. Political leadership and collective goods[M]. New Jersey: Princeton University Press,2015.

[82]VARUGHESE G. Villagers, bureaucrats, and forests in Nepal: designing governance for a complex resource[D]. Bloomington: Indiana University,1999.

[83]CHAN K S,MESTELMAN S,MOIR R,et al.Heterogeneity and the voluntary provision of public goods[J].Experimental economics,1999,2(1):5-30.

[84]CHAN K S,GODBY R,MESTELMAN S,et al.Spite,guilt and the voluntary provision of public goods when income is not distributed equally[J].The Canadian journal of economics,2002,29(1): 605-609.

[85]任大鵬,郭海霞.合作社制度的理想主义与现实主义:基于集体行动理论视角的思考[J].农业经济问题,2008,29(3):90-94,112.

[86]王昕,陸迁.农村社区小型水利设施合作供给意愿的实证[J].中国人口·资源与环境,2012,22(6):115-119.

[87]牛文娟,唐凡,王慧敏,等.个体差异和群体领袖下跨界农民用水冲突的集体选择[J].中国人口·资源与环境,2015,25(7):138-147.

[88]KUHNERT S.An evolutionary theory of collective action:Schumpeterian entrepreneurship for the common good[J].Constitutional political economy,2001,12(1):13-29.

[89]KRISHNA A.Moving from the stock of social capital to the flow of benefits: the role of agency[J].World development,2001,29(6):925-943.

[90]刘伟.村民介入公共产品供给的实践逻辑:对江苏Y市某村修路活动的过程/事件分析[J].甘肃行政学院学报,2012(3):92-102,128.

[91]刘建,吴理财.政府嵌入、村落秩序与村民集体行动:村落治理结构转换的路径及逻辑:基于赣南G村道路修建事件的分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2017,17(5):39-47,151.

[92]VARUGHESE G,OSTROM E.The contested role of heterogeneity in collective action:some evidence from community forestry in Nepal[J].World development,2001,29(5):747-765.

[93]POTEETE A R,OSTROM E.Heterogeneity,group size and collective action: the role of institutions in forest management[J].Development and change,2004,35(3):435-461.

[94]AGRAWAL A. Greener pastures: politics, markets and community among a migrant pastoral people[M]. Durham NC: Duke University Press,1998.

[95]DAYTON-JOHNSON J,BARDHAN P.Inequality and conservation on the local commons: a theoretical exercise[J].The economic journal,2002,112(481):577-602.

[96]龙贺兴,林素娇,刘金龙.成立社区林业股份合作组织的集体行动何以可能:基于福建省沙县X村股份林场的案例[J].中国农村经济,2017(8):2-17.

[97]VEDELD T.Village politics: heterogeneity,leadership and collective action[J].The journal of development studies,2000,36(5):105-134.

[98]BALAND J M,PLATTEAU J P.The ambiguous impact of inequality on local resource management[J].World development,1999,27(5):773-788.

[99]邓燕华.村庄合并、村委会选举与农村集体行动[J].管理世界,2012(7):76-82.

[100]ADHIKARI B,LOVETT J C.Institutions and collective action:does heterogeneity matter in community-based resource management[J].The journal of development studies,2006,42(3):426-445.

[101]GEBREMEDHIN B,PENDER J,TESFAY G.Collective action for grazing land management in crop-livestock mixed systems in the highlands of northern Ethiopia[J].Agricultural systems,2004,82(3):273-290.

[102]VIGDOR J L.Community composition and collective action:analyzing initial mail response to the 2000 census[J].Review of economics and statistics,2004,86(1):303-312.

[103]BARDHAN P.Analytics of the institutions of informal cooperation in rural development[J].World development,1993,21(4):633-639.

[104]YAMAMURA E.The effects of inequality,fragmentation,and social capital on collective action in a homogeneous society:analyzing responses to the 2005 Japan census[J].The journal of socio-economics,2008,37(5):2054-2058.

[105]OSTROM E.Beyond markets and states:polycentric governance of complex economic systems[J].American economic review,2010,100(3):641-672.

[106]張克中,贺雪峰.社区参与、集体行动与新农村建设[J].经济学家,2008(1):32-39.

[107]蔡荣,王学渊.农业合作社的集体行动困境:理论分析与实证检验[J].农业经济问题,2013,34(4):69-75,111-112.

[108]KNOKE D.Incentives in collective action organizations[J].American sociological review,1988,53(3):311.

[109]GCHTER S,FEHR E.Collective action as a social exchange[J].Journal of economic behavior & organization,1999,39(4):341-369.

[110]LUPIA A,SIN G.Which public goods are endangered:how evolving communication technologies affect the logic of collective action[J].Public choice,2003,117(3/4):315-331.

[111]BIMBER B,FLANAGIN A J,STOHL C.Reconceptualizing collective action in the contemporary media environment[J].Communication theory,2005,15(4):365-388.

[112]LAM W F. Governing irrigation systems in Nepal: institutions, infrastructure, and collective action[M].San Francisco: ICS Press, 1998.

[113]皮建才.领导、追随与社群合作的集体行动:基于公平相容约束的扩展[J].经济学(季刊),2007,6(2):597-606.

[114]NELSON W R Jr.Incorporating fairness into game theory and economics:comment[J].American economic review,2001,91(4):1180-1183.

[115]GTH W,SCHMITTBERGER R,SCHWARZE B.An experimental analysis of ultimatum bargaining[J].Journal of economic behavior & organization,1982,3(4):367-388.

[116]肖云,陈涛,朱治菊.农民专业合作社成员“搭便车”现象探究:基于公共治理的视角[J].中国农村观察,2012(5):47-53,95-96.

[117]BENDOR J,MOOKHERJEE D.Institutional structure and the logic of ongoing collective action[J].American political science review,1987,81(1):129-154.

[118]舒全峰.领导力 公共服务动机与中国农村集体行动[M].北京:清华大学出版社,2020.

[119]RIBOT J C,AGRAWAL A,LARSON A M.Recentralizing while decentralizing:how national governments reappropriate forest resources[J].World development,2006,34(11):1864-1886.

[120]COX M.Understanding large social-ecological systems:introducing the SESMAD project[J].International journal of the commons,2014,8(2):265.

[121]ZANG L Z,ARARAL E,WANG Y H.Effects of land fragmentation on the governance of the commons:theory and evidence from 284 villages and 17 provinces in China[J].Land use policy,2019,82:518-527.

[122]WANG Y H,ZHANG M H,KANG J N.How does context affect self-governance: examining Ostroms design principles in China[J].International journal of the commons,2019,13(1):660.

Review and prospect of collective action studies on commons governance

WANG Yahua1,2 SHU Quanfeng1,2

(1. School of Public Policy and Management, Tsinghua University, Beijing 100084, China;

2. China Institute of Rural Studies, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract ‘Tragedy of the commons is a classic question in the management of population, resources, and environment. Over the past half century, a new discipline of commons governance has been born in the academic discussion on the governance of ‘tragedy of the commons. Carrying out effective collective action is the key to overcome the ‘tragedy of the commons, and collective action theory has thus become the foundation of the knowledge of commons governance. This paper reviews the development of collective action theory in commons governance, and provides a theoretical reference for the study of population, resources, and environment management by systematically reviewing the concept, classical theoretical framework, specific influencing factors and mechanisms of collective action. The paper also analyzes the current situation and prospects of commons governance research in China, and argues that there are many aspects that deserve to be further explored. Firstly, focus should be given to the institutional environment and local practices with Chinese characteristics, and more research should be carried out on the governance of commons in the Chinese context. Secondly, much concern should be given to the emerging commons in the digital age and urban society, and collective action research should be promoted on the governance of urban space and digital space. Thirdly, we should pay attention to micro-individual behavior and motivation in collective action, actively use experimental methods, introduce behavioral psychology perspectives, and explore the micro-mechanism of collective action. Fourthly, we should deal with the opportunities and challenges of commons governance brought by new technologies, and explore how to use new technologies to enhance collective action in commons governance. Through further improvement in theory, method, and practice, we can contribute more knowledge to overcome the ‘tragedy of the commons in the Chinese context.

Key words tragedy of the commons; commons; public governance; collective action; Ostrom

(責任编辑:王爱萍)

收稿日期:2020-11-08 修回日期:2021-02-26

作者简介:王亚华,博士,教授,博导,主要研究方向为公共事物治理与公共政策、资源环境管理与水治理。E-mail: wangyahua@tsinghua.edu.cn。

基金项目:国家社会科学基金重大项目“中国特色水权市场制度体系研究”(批准号:15ZDB164);国家自然科学基金创新研究群体项目“中国公共政策理论与治理机制研究”(批准号:71721002);清华大学“水木学者”计划(批准号:2019SM101)。