轻拂迷雾识先贤

—— 重建20世纪20年代中外地质先贤云集北京人故乡的一天(下)

于小波

激发古生物学家对化石刨根问底的动力,来自人们对大自然奥秘的好奇。同样,人们对历史事件的好奇,驱动着科学史学者去重建历史上重大事件的细节并给予平情近理的解释,让实实在在、有血有肉的历史呈现在后人面前。

科学史学者研究历史事件的过程,和古生物学家研究化石的过程,在方法上有很多相似之处。比方说,在发现一种化石后,古生物学家的任务是首先弄清化石的基本形态并进行分类归属,然后需要将化石属种和与之相关的类群进行比较,并根据化石产出的地质层位、岩性以及伴生化石的整体特征,去推断化石属种的亲缘关系、生存年代和生活环境。古生物学家和科学史学者一样,他们在研究中面临的挑战,不是从顺理成章的现成材料中按图索骥、找到显而易见的答案,而是在凌乱无章甚至相互抵触的材料中去伪存真、寻找蛛丝马迹,进而提出不同的假说并予以验证。

本文(上)提到,那四幅中外地质先贤云聚北京人故乡的经典照片,最大可能是在1929年秋天拍摄的。但照片究竟是哪一天拍的呢?从照片人物的史料中,可以找到进一步的线索吗?

照片中留着一撮小胡子的美国地质学家巴尔博是在1929年9月从美国返回北京的。此外,德日进和杨钟健也是当年9月20日才从山西、陕西野外归来。而裴文中发现北京人第一头盖骨的时间是在1929年12月2日——那是当年周口店发掘工作收工前的最后一天,已是寒冬时节。带着这个线索,笔者查阅了照片中主要人物在这3个月前后的回忆录、日记和通信内容。在有关步达生、德日进、杨钟健、裴文中的中外文材料中,不乏鲜为人知、扣人心弦的历史情节,但这些材料对照片的日期和背景都默不作声、守口如瓶。

笔者随后翻开了巴尔博1965年所著《和德日进一起跑野外》(In the Field with Teilhard de Chardin)一书。这是一部小开本的硬皮书,朴素的封面上部是早期周口店的全景素描。巴尔博在1937年从中国返回美国后,长期在辛辛那提大学任文理学院院长。1965年,这位退休的七旬老人,根据自己的野外日志和他与德日进的通信记录,向世人讲述他和德日进在中国、南非和北美等地野外追梦的动人故事。

在描写周口店的第五章中,巴尔博回忆道:

1929年的冬天来的略早。10月17日,步达生博士和翁文灏博士带我们一行人到周口店,要在准备冬季停工之前,最后看一下那里的挖掘情况。因为石灰窑产生的灰蓝云雾常年笼罩着周口店,不容易用相机拍出反映猿人洞穴整体环境的好照片。步达生要向洛克菲勒基金会报告本季度的工作,因此派给我的任务是手画出一幅全景素描。早晨7点15分,我们中的6个人从北京出发。在通往周口店的路上,有几处低洼的积水坑都结了冰。裴文中干活的坑洞是朝北的。因为太阳终日照不到挖掘处的底部,里面的冻土不得融化,挖掘已经变得更加困难了。翁博士先前曾写信给裴文中,说是过了10月底,继续挖掘就再不会有什么用处了。翁博士的信也说,我们将会来周口店,视察冬季停工前所取得的进展。那天,翁博士是下午三四点钟才和我们一行在周口店会合的。他在裴文中的恳求之下,又作了让步。翁博士告诉裴文中,或许他还可以(在月底之后—— 笔者注)再干上一两个星期。在我的野外日志第18页上,有发掘面朝南一侧的剖面草图,表现了当天实际观察的情况,并标示出化石的确切层位——当时,在80英尺的垂直面上,已经在4个不同的堆积层中发现了中国猿人的牙齿和破碎骨片。(巴尔博此处的描述和他的草图标注有个别出入,见下文——笔者注)。

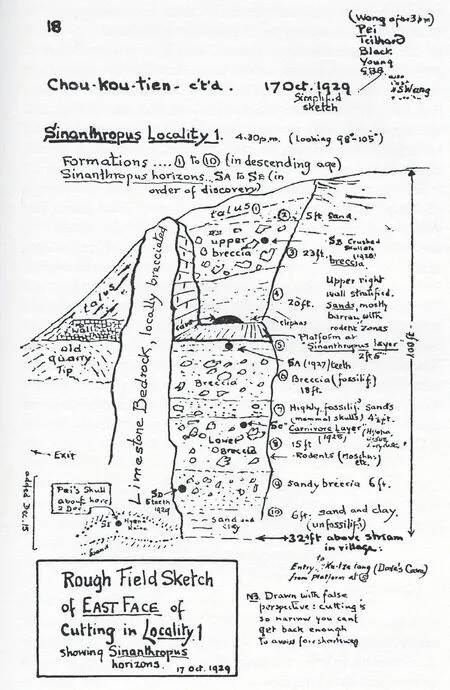

在书中这段文字对面的那一页上,巴尔博把当年野外日志第18页的内容原原本本地重现在读者眼前(见右图)。一眼望去,这张可能经过缩小的剖面草图,布满密密麻麻的手写注释和岩性的示意符号。草图的左上角有手写的原始日志页数“18”。下方则是一行醒目的大字:“周口店–续。1929年10月17日简约草图”(Chou-kou-tien- c't'd. 17 Oct. 1929)。

1929年10月17日!这会是那组照片的拍摄日期吗?还有更进一步的证据吗?

在“1929年10月17日”几个字的右边,有一道斜线,直接指向草图右上角一列英文名字中的“G.B.B”三个字母。这是巴尔博全名(George Brown Barbour)的缩写。这列英文名字,从上到下依次是“Wong(下午3点后)、Pei、Teilhard、Black、Young、G.B.B”。中文即是:“翁文灏(下午3点后)、裴文中、德日进、杨钟健、巴尔博(缩写)”。在这5个名字下面,有更小的、像是随后加上的几个字,“Also H.S.Wang”,即“还有王恒升”。这不正是照片上可以认出的地质先贤的名字吗?

巴尔博手绘的周口店第一地点剖面草图

这张草图还记录了两个原始时间点,可以和巴尔博回忆中提到的出发时间相互参照。巴尔博在回忆中说,“早晨7点15分,我们中的6个人从北京出发。”他又说“那天,翁博士是下午三四点钟才和我们一行在周口店会合的。”如上所述,草图右上角翁文灏的名字后面,注明“下午3点后”。而草图上部,剖面图的紧上方,还有一排大字,写着“中国猿人第一地点,下午4:30(方位98-105度)”,用以表明巴尔博绘制草图的地点、时间和方位角。

草图上的这两个时间点,和巴尔博的回忆相互吻合。当初,从北京到周口店,一般要用至少几个小时的时间。巴尔博一行可能是在中午过后到达的,此时翁文灏也许还在路上。这可能是上文中图1、图2(见本文上)在当天拍摄的大致时间。图3、图4则应该是下午在野外拍摄的,时间估计是在翁文灏3点到达之前。此外,图3、图4(见本文上)呈现的野外景观又都略显朦胧,确实像是笼罩着一层云雾。这从另一个侧面验证了巴尔博回忆中所说的周口店景观特征。

有了这些照片、回忆文字和当天的原始草图相互印证,1929年秋天中外地质先贤云集周口店的时间和因由,第一次有了可信的解释。照片还剩下两个次要的问题,留有推测的余地。一是那个高个人物的细节还有待厘清。他作为步达生的“客人”而到周口店,应该不容质疑。从图3的照片推测,他在低着头摆弄相机,不像是习惯摸爬滚打的野外行家。从他在图1、图2中或隐或现的人际互动看,他也不像是众人熟知的贵客。或许,他是步达生随便带来的过往客人?或许,他是试图照出几张周口店照片的业余玩家?照片的第二个悬疑,便是王恭睦出现的因由和当天的去向。也许,他和裴文中的情况类似,是躲在图四镜头背后的摄影者?巴尔博没有在草图上写下他的名字。或许巴尔博对王恒升之外的又有一个王姓名字感到困惑?在巴尔博这本书的前几页上,他曾赞许杨钟健把自己的英文名字拼写成“Young”,而不是通常的“Yang”,让西方学者能一目了然。巴尔博不失诙谐的说,“西方人会把按通常拼法的‘Yang’和‘Wang’混为一团,杨王不分,因为中国人的王姓和西方的史密斯一样,比比皆是。”王恭睦是在杨钟健之后由慕尼黑回国的,但他直接进了在上海的中研院地质研究所。或许他是靠着和杨钟健的老同学关系,那天顺便搭车到周口店一游?

好奇而有足够耐心的读者,你们是否也想细看一眼巴尔博当天的剖面草图?巴尔博不仅以他精湛的野外观察和分析著称,更以他简明娴熟的地质和地貌素描闻名。在德日进、杨钟健和步达生很多论述北京人发掘和中国第三纪(现在已两分为古近纪和新近纪)地质的著作中,都时常使用巴尔博在不同地点的素描图。

巴尔博的草图,不仅通过纵向剖面记录了历年发现北京人化石的填积物分层情况,还用局部的透视手段,反映了当时中国猿人发掘台面与洞穴、山体的立体关系。从这张草图的中间偏左处,可以看到基本空白的纵向基岩剖面,上面写着“石灰岩基岩,局部角砾化”(Limestone Bedrock,locally brecciated)。在基岩的右侧,画着石灰岩裂隙的充填物分层。早期中国猿人的化石就是在这些充填物的不同分层发现的。充填物的上部分,用局部的透视画法,表现出像是凹进山体的挖掘工作台面(Platform for “Sinanthropuslayer”),以及台面和洞穴、山体之间的立体关系。充填物的下部分,是完全用剖面表示的。在厚达100英尺(相当于30.48米)的剖面上(见图右侧带箭头和英尺数的垂直长线),巴尔博用圆圈中的数字1,2,3,4等标出10个填积物的分层,并分别注明每一层的岩性、厚度和发现的动物化石。巴尔博还用5个带短箭头的大黑圆点,标示出历年发现的中国猿人化石的层位。这5个层位,分别标有代号,从上到下依次可以看到SB,SA,SC,SD和SE。代号中的S是中国猿人(Sinanthropus)的开头字母,A,B,C,D,E则代表化石发现的时间顺序。巴尔博在代号后加了简要的附注,例如,“SB-破碎头骨等(1928)”、“SA–牙齿(1927)”、“SC–‘食肉类层’(1928)”、“SD–5颗牙齿1929”。在图中左下部的SE黑色圆点处,巴尔博用箭头和方框内的文字注明“裴12月2日的头骨大致在此”(Pei's Skull about here 2 Dec.)。这里的字体比较小。而且巴尔博特意在最左边用竖括号注明:“12月15日后加”。

本文的重点,是试图从孤立、分离的照片和相关史料中重建被岁月湮没的内在联系,让这组不可分割的照片、文字和剖面草图,在北京人早期发掘的集体记忆中重新占据应有的地位。关于周口店地质环境和裂隙填积物,早有步达生、杨钟健、德日进、裴文中、李捷等地质先贤当时的著作可资参考,不是本文的重点所在。此外,巴尔博的文字描述和当天的草图在个别细节上的出入(例如所画的挖掘面是南向还是东向),也不在本文的讨论范围之内。笔者在撰写《杨老画传》、梳理各类史料的过程中,不时会遇到前后记述不一的情况。笔者一般倾向依据最原始、最直接的第一手材料,除非另有众多的独立证据表明原始材料可能有误。

除了裴文中在发现北京人当天拍摄的一些照片外,巴尔博的这张图可能是最接近发现北京人头盖骨那一历史时刻的原始地质记录。巴尔博当初画这张图,可谓无心插柳,本是地质学家野外观察的本职工作。在近百年后的今天,这张图却因为巴尔博毫发无遗的详尽记载,出乎预料地帮助人们拨开岁月的迷雾,重建20世纪20年代地质先贤云集北京人故乡的难忘时刻。

本文结束前,笔者要感谢在中国陆续工作近20年的巴尔博教授,感谢他和其他地质先贤们对中国地质事业的不朽贡献,感谢他向后人讲述当年野外追梦的感人故事,也感谢他绘制并保留了当年周口店发掘的剖面草图。最后,笔者感谢杨钟健院士儿媳任葆薏老师让笔者有幸接触到杨老遗存的大量历史材料。张弥曼、邱占祥、周忠和三位院士和邓涛所长对《杨老画传》的撰写工作给予热心关注与鼓励,王晓鸣、沈晨、陈平富、Philip Janvier、Lars Werdelin、Spencer Lukas、Arnaud Hurel等诸位博士提供有关信息,苗德岁博士、任葆薏女士阅读文稿并提出宝贵意见,在此一并致谢。

注一:作者为美国新泽西州肯恩大学生物学教授,曾任中国科学院古脊椎动物与古人类研究所客座研究员,并曾协助古脊椎动物与古人类研究所“所史馆”和“杨钟健纪念展室”的部分筹建工作。

注二:插图取自巴尔博《和德日进一起跑野外》。

巴尔博生平——摘引自张雷:巴尔博与中国地质学(1921-1935年)/《中国科技史杂志》第36卷第3期(2015年):316-324

巴尔博(George B.Barbour,1890-1977)1890年生于苏格兰爱丁堡的一个世家。他的父亲是英国皇家医学院院长,被认为是当时世界上技术最为精湛的外科医生之一。巴尔博的母亲家世则更为显赫,其外祖父乔治·布朗(George Brown,1818-1880)是加拿大著名的记者和政治家、加拿大联邦的缔造者之一。1911年,即将于爱丁堡大学毕业的巴尔博在父亲奖励下进行环球之旅,10月抵达中国,先后访问上海、天津、北京以及沈阳等地,并见证辛亥风云。此次一个月的旅行坚定了巴尔博来中国工作的意愿。1912年,巴尔博进入剑桥大学圣约翰学院深造。后因一战耽搁,1918年方获得硕士学位。1919年,巴尔博进入美国哥伦比亚大学地质系攻读博士学位,决心研究中国地质:“我在爱丁堡大学所做的科学研究只是初步的,其后在剑桥大学圣约翰学院学习,并获得硕士。目前我在入哥伦比亚大学学习地质,我希望能撰写一个与中国有直接关系的博士论文”。

1920-1932年,巴尔博及新婚妻子多萝西(Dorothy D.Barbour)被英国伦敦会派往燕京大学任教,其中1922至1923年巴尔博还兼任北洋大学地质学教授。在华期间,巴尔博以华北地质特别是张家口地质为研究对象,并进行了广泛的考察。1928年,巴尔博利用休假返回哥伦比亚大学撰写博士论文,并以《张家口附近地质志》(The Geology of the Kalgan Area)获得博士学位。次年,中文译本由农矿部直辖地质调查所出版。1929年,巴尔博重返燕京大学执教,并着重研究黄士问题。1932年,巴尔博因儿子健康问题返回美国,他计划儿子康复之后重返北京,可是由于中国北方的局势以及签证问题,一直未能成行。期间,巴尔博先后在加州理工和辛辛那提大学以及哥伦比亚大学研究执教。1934年3月,巴尔博应步达生(Davidon Black,1884-1934)邀请又来中国考察半年。1937年,英国皇家地理学会(RCS)基于巴尔博在中国地质地理的研究成就,授予他吉尔纪念奖(Gill Memorial Award)。同年,巴尔博开始执教美国辛辛那提大学地质系直到退休,1977年在美国逝世。