基于探空资料的1961—2018年新疆高空大气比湿气候特征分析

杨 涛,杨莲梅

(1.新疆气候中心,新疆 乌鲁木齐830002;2.中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所,新疆 乌鲁木齐830002)

21世纪初,施雅风等[1]提出1987年起西北气候出现了转向暖湿的强劲信号。21世纪初以来,研究者对新疆不同时间尺度和区域的地面气温、降水、干湿时空变化等开展了大量研究[2-7],加深了对新疆区域暖湿气候变化的认识。还有学者对干旱特征、气候变化对生态环境的影响进行分析和评估[8],已开展的研究主要针对地面气象要素,而对流层水汽是气候的重要变量,是最重要的气候变化正反馈因子之一,也是气候学和天气学研究的重要问题。水汽通常用露点温度、绝对比湿、相对湿度和比湿等表征,气压变化导致的大气膨胀或收缩对比湿的影响很小,因此,用比湿描述大气水汽的变化尤为重要[9]。水汽研究资料通常是基于探空观测、卫星遥感和再分析资料,此外,基于飞机飞艇、微波辐射计等现代观测技术也为高空水汽研究提供新的信息来源,不同探测方法各有优缺点,而探空具有历史序列长、垂直分辨率高、精度高的优点,缺点是站点分布不均且稀疏。

新疆为干旱半干旱区,水资源是重要的制约因素,高空大气水汽来源于水平和垂直方向的输送,气候因子的差异会导致高空大气水汽分布的区域差异。早在20世纪60年代,气象工作者开始对新疆大气水汽的研究,用有限的探空站的短时间资料,给出了新疆比湿空间分布为自西向东与自南向北的递减,季节分布为夏季高、冬季低的特征[10]。此后对新疆水汽的研究主要利用NCEP/NCAR再分析资料开展[11-13],而再分析资料对水汽的反演存在较大的误差,因此很有必要利用长时间序列的探空资料对水汽开展研究。中国大气水汽变化与全球或北半球尺度的变化有明显差异,新疆具有独特的地理和气候环境,用长时间序列的探空资料分析对流层不同层次比湿气候特征及其变化,以探讨新疆区域大气水汽变化与其他区域的大气水汽有何差异,是对新疆区域气候变化认识的有益补充。

1 资料和方法

应用1961—2018年新疆12个探空气象站(阿勒泰、塔城、克拉玛依、伊宁、乌鲁木齐、北塔山、哈密、库尔勒、库车、喀什、和田、若羌)逐日观测资料,其中塔城始于1966年,其它站均从20世纪50年代或60年代初开始观测,北塔山1959年11月起有07时观测,1981年增加19时观测,克拉玛依站1968年2月—1971年12月暂停过观测,总体资料序列比较完整,可以代表当地的气候特点。采集了规定等压面层的气温和露点温度资料,包括近地面层、925、850、700、600、500、400、300、250、200、150、100 hPa。12个探空气象站的分布见图1。

图1 新疆主要探空气象站分布

利用气温、露点温度、气压等观测资料,按照简化的比湿计算公式[14]计算了850、700、500 hPa比湿序列,包括上述12个站1961—2018年逐日07时和19时850、700、500 hPa三层次的值,用两个时次的平均值计算了日均值。

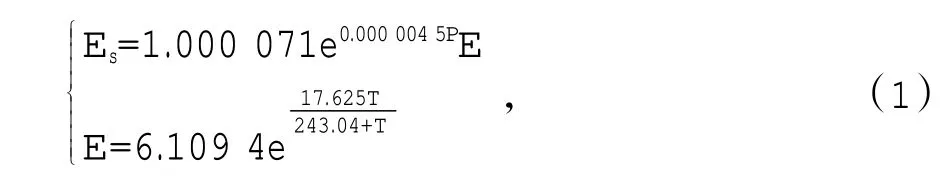

当气温>-40℃时,

在气温<-40℃时,

其中,T为气温,P为气压,E为水汽压,Es为饱和水汽压。

其中,Td为露点温度,RH为相对湿度,q为比湿。

研究表明,90%以上的水汽集中在500 hPa以下的大气层[9],400 hPa比湿仅为850 hPa的10%,300 hPa以上各层比湿和仅为850 hPa的1%,因此本文主要研究850、700、500 hPa层次的比湿,探讨新疆区域比湿气候特征及其变化。

2 新疆对流层中、低层比湿的气候特征及其变化

2.1 比湿的气候特征

各站全年比湿分布(表1)可以看出,新疆大气的比湿分布呈现自西向东递减、自南向北递减的特征,这是由新疆以西方水汽输入为主所决定的,也与全国比湿的南高北低的纬向分布特点一致。在垂直方向上比湿呈随高度上升而减小的分布。

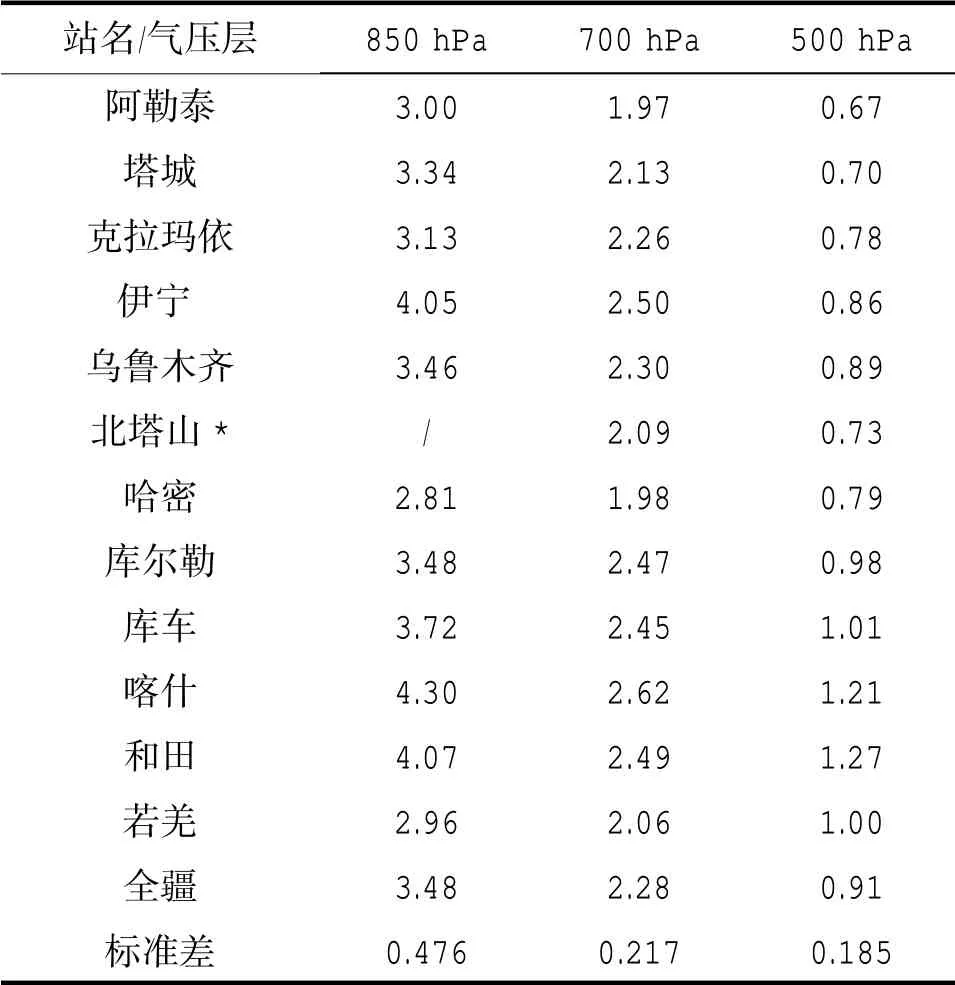

表1 新疆12个探空站比湿年平均值 g·kg-1

研究表明,我国850和500 hPa比湿变化范围分别为2~12 g·kg-1和0.1~2.5g·kg-1[9]。由表1可知,新疆850 hPa比湿年平均值为3.48 g·kg-1,标准差为0.476 g·kg-1,新疆西部的喀什比湿最大为4.3 g·kg-1,新疆东部的哈密比湿最小为2.81 g·kg-1。700 hPa比湿年平均值为2.28 g·kg-1,标准差为0.217 g·kg-1,新疆西部的喀什比湿最大为2.62 g·kg-1,新疆北部的阿勒泰、东部的哈密比湿最小分别为1.97 g·kg-1和1.98 g·kg-1。500 hPa比湿年平均值仅为0.91 g·kg-1,各站比湿值差异较小,表明对流层中层水汽少、分布差异也小。新疆由于深处欧亚大陆腹地,为干旱半干旱气候,水汽输送和地表蒸发远小于东亚季风区,新疆比湿及其标准差远小于东亚季风区,且比湿标准差表明其是变化很小的物理量。

2.2 比湿的季节分布

从四季比湿平均值来看(表2),各季比湿分布与年分布一致,均呈自西向东递减、自南向北递减,垂直方向上也都随高度增加而减小;各层次均表现出夏季最大、冬季最小的特点,秋季略大于春季,夏季比湿为冬季的3.7~6.3倍。850 hPa,夏季比湿平均值为6.53 g·kg-1,新疆南部的和田平均值最大为8.03 g·kg-1,哈密最小为5.63 g·kg-1,冬季为1.54 g·kg-1,仅为夏季的27%,同时各站比湿值为1.17~1.88 g·kg-1,表明冬季比湿很小且差异也很小,标准差仅为0.2 g·kg-1,春、秋季平均值分别为2.77和3.13 g·kg-1,约为夏季的1/2,可见850 hPa比湿的季节分布差异很大。

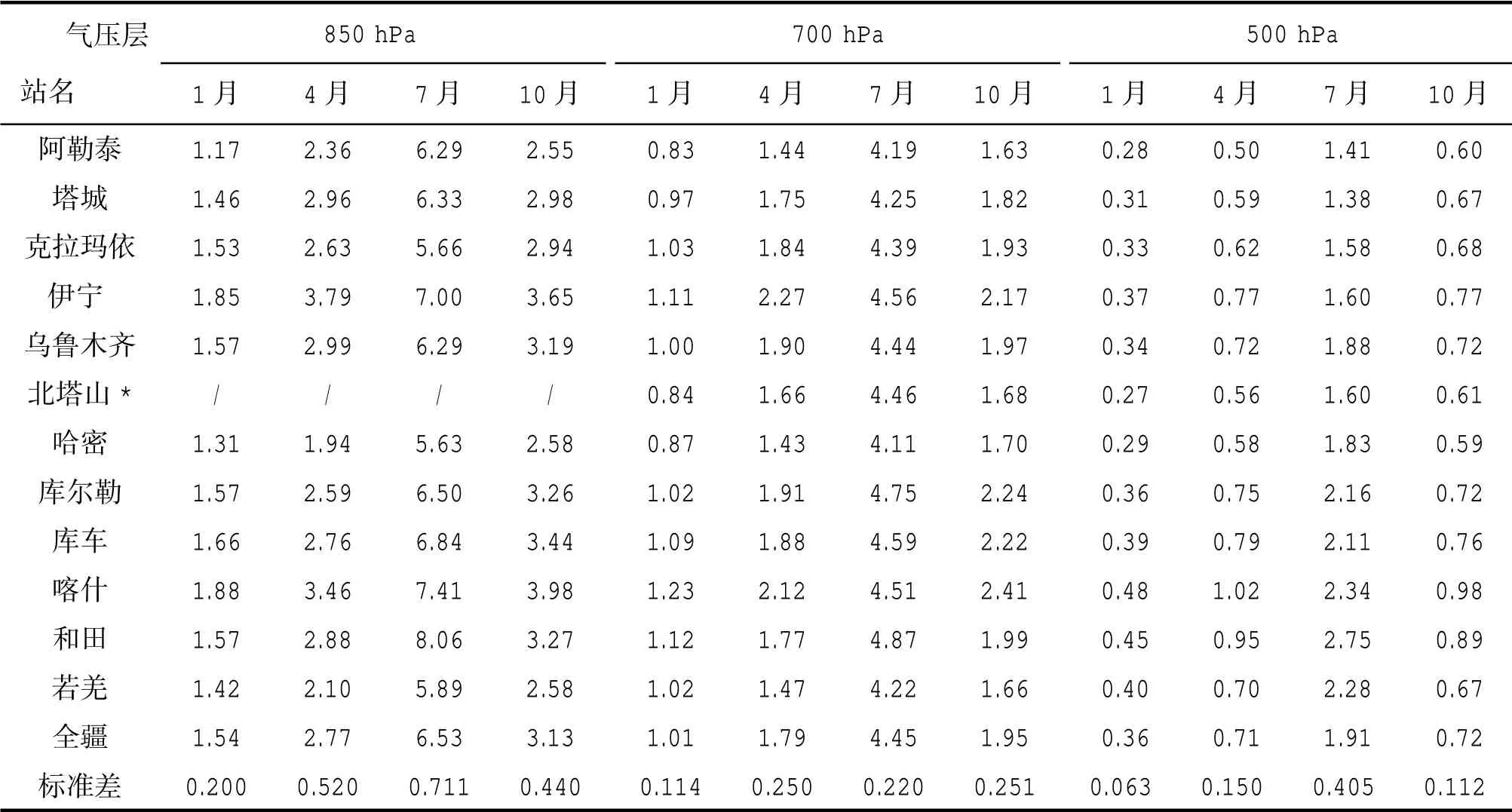

表2 新疆12个探空站比湿四季平均值 g·kg-1

700 hPa,夏季比湿平均值为4.45 g·kg-1,各站比湿在4.11~4.87 g·kg-1,差异较小,表明在3000 m高空,新疆区域比湿空间分布比较均匀一致,东西约2000 km和南北约1500 km广大范围比湿分布比较均匀,这是由干旱半干旱气候背景所决定的。冬季比湿仅为1.01 g·kg-1,仅为夏季的23%,同时各站比湿值为0.83~1.23 g·kg-1,表明冬季比湿很小且差异也很小,标准差仅为0.11 g·kg-1。春、秋季平均值分别为1.75 g·kg-1和1.95 g·kg-1,为夏季的40%左右,可见700 hPa比湿的季节分布差异很大,但各站比湿差异却很小,说明在此层比湿的空间分布差异较小。

500 hPa,夏季比湿平均值为1.91 g·kg-1,约为850 hPa比湿的29%,各站比湿为1.35~2.75 g·kg-1,表明在5000 m高空,新疆区域比湿分布差异比700 hPa大。冬季比湿为0.36 g·kg-1,仅为夏季的19%,同时各站比湿值为0.27~0.48 g·kg-1,表明冬季比湿很小且差异也很小,标准差仅为0.06 g·kg-1。春、秋季平均值分别为0.71和0.72 g·kg-1,约为夏季的37%,可见500 hPa比湿的季节分布差异也很大,但各站比湿差异却很小,在此层比湿的空间分布差异比850 hPa小,但较700 hPa大。

夏季850、700和500 hPa新疆各站比湿的标准差都是最大的,主要原因是温度高、比湿绝对数值大,也说明各站点之间的离散程度比较高,表明对流层水汽在夏季变化幅度最大,各站点之间比湿差异相对其他季节大,但700 hPa比湿的空间差异小于850和500 hPa。

2.3 比湿年际变化及与地面水汽、降水变化的关系

2.3.1 比湿年际变化

由图2可见,1961—2018年850 hPa比湿呈现减小趋势,R值为0.359,通过0.05的显著性检验,这与新疆降水呈显著增加趋势不一致,而700和500 hPa比湿表现出弱上升趋势,但R值均较小,未通过显著性检验。2005年以前新疆比湿的年代际变化与中国1958—2005年比湿变化趋势是一致的[9],中国对流层中低层比湿序列在1965年和1987年出现超过5%显著性检验的突变点,其中1966年中国多数探空站经历了仪器换型和订正方法的重大变更,1966年左右的突变点可能与这些变更相关,而非气候意义的突变点。1987年的突变则无台站变化的影响,属于发生年代际转折。

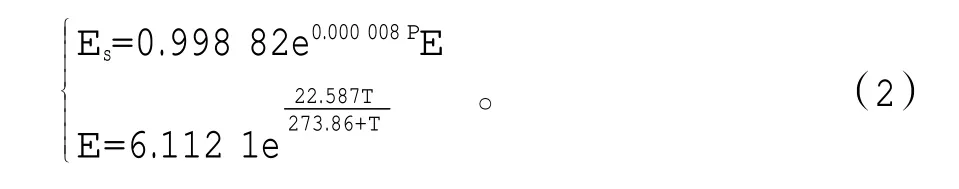

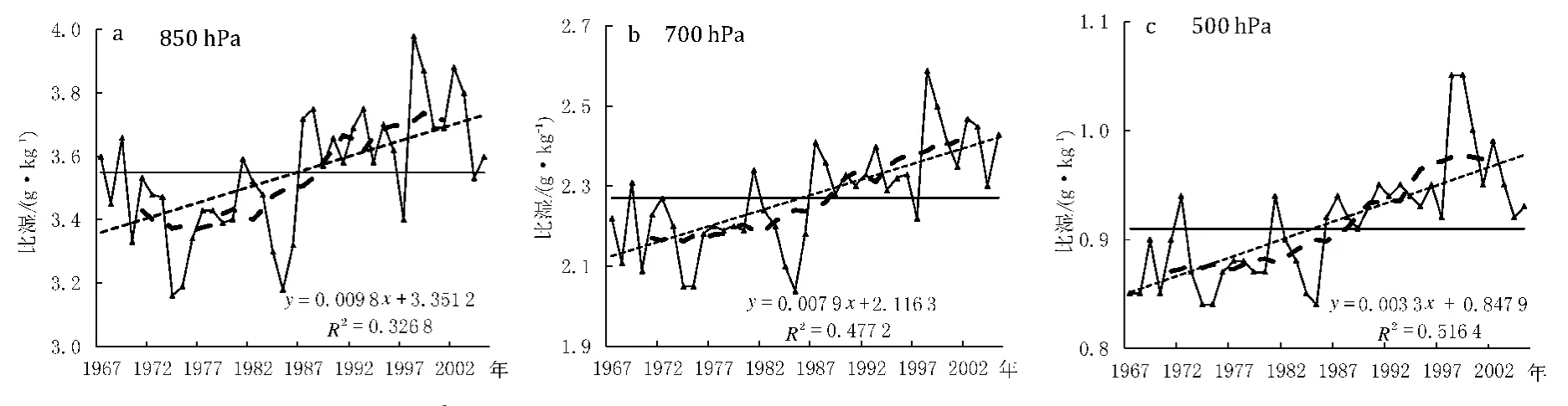

考虑到2005—2007年期间新疆各探空站经历了仪器换型(普遍从59型探空仪换为GTS1型数字式探空仪),是否也是导致2006年后比湿均值大幅下降的原因呢?按照前期研究[15],探空仪换型后高度、温度具有一致性,湿度则有显著差异。1967—2005年期间的比湿趋势见图3,各层次比湿均表现为显著上升趋势,相关系数均通过0.05的显著性水平检验,各个层次均在1987年开始出现高于均值的变化,1967—1986年新疆对流层中、低层大气比湿呈现偏“干”时段,1987—2005年为相对偏“湿”时段,如果与图4联系起来看,将2006年前后仪器换型导致的比湿均值变化因素排除,可知从1987年以来新疆地区对流层中低层比湿总体表现为持续上升趋势,与降水增多趋势一致。

图3 1967—2005年新疆年平均比湿时间序列

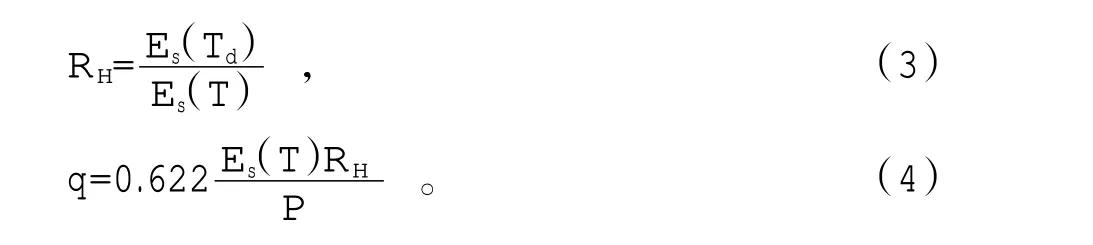

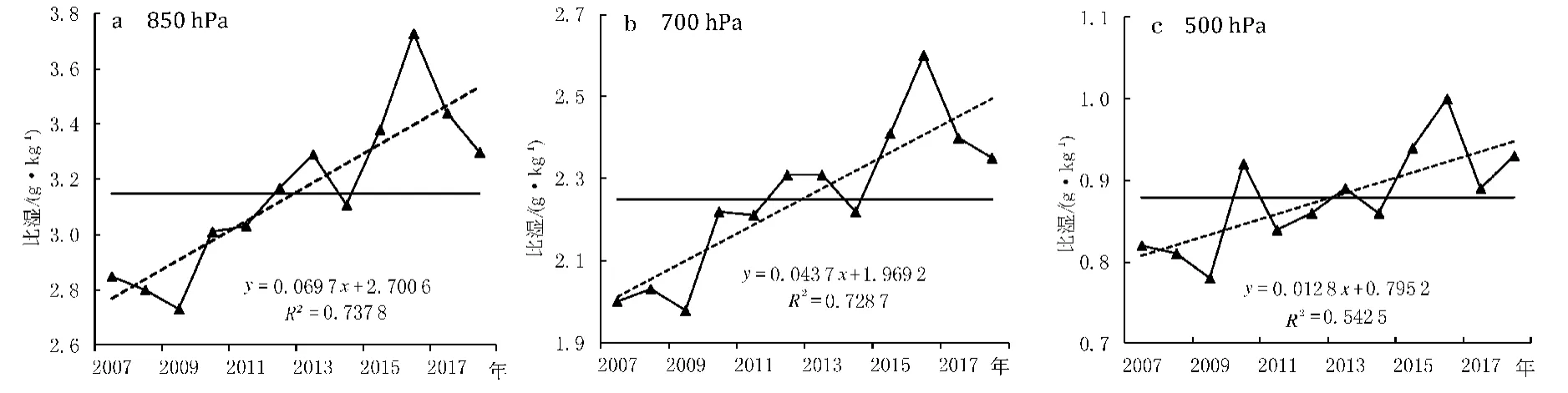

将换型后的2007—2018年比湿进行分析,可以看到各层次比湿均呈显著上升趋势(图4),相关系数均通过0.05的显著性检验,说明2007—2018年期间比湿均值虽然较1961—2018年的多年均值下降,但这期间呈现线性上升趋势。

图4 2007—2018年新疆年平均比湿时间序列

分析1967—2005年四季新疆对流层中、低层比湿的年际和年代际变化趋势,发现夏季上升趋势明显,各高度层均通过0.05的显著性检验,冬、春、秋季则是略有上升,未通过显著性检验;以2007—2018年分析,850 hPa春季和夏季、700 hPa的春季上升趋势通过0.05的显著性检验,其它层次和季节也是略有上升,但未通过显著性检验。

2.3.2 地面水汽压年际变化、比湿与降水量相关分析

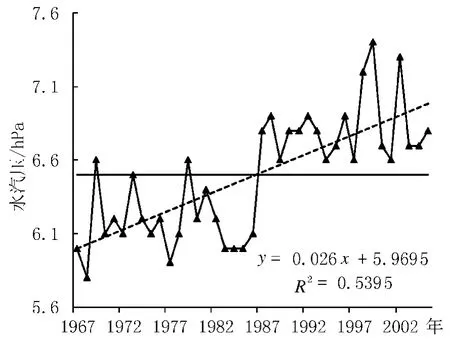

新疆12个探空站年平均地面水汽压变化见图5,1967年以来新疆地面水汽压呈显著增加趋势,R为0.73,通过0.05的显著性检验,这与地面降水增多趋势一致[5,7]。地面水汽压年际变化可见,1960年代中期—1980年代中期表现为偏干趋势,1987年出现突变,1980年代后期到2000年代中期呈现偏湿趋势,与对流层各层比湿的变化阶段基本一致,2006年以后的地面水汽压趋势不明显。地面水汽压的趋势变化图说明对流层中低层的比湿与地面水汽压年代际变化是一致的。地面水汽压四季的年际变化特征与年变化一致。

图5 1967—2005年新疆年平均地面水汽压变化(单位:hPa)

对1967—2005年新疆年降水量与850、700和500 hPa比湿进行了线性相关分析,相关系数分别为0.732、0.784和0.672,相关系数均通过0.05的显著性检验;2007—2018年新疆年降水与850、700和500 hPa比湿线性相关系数分别为0.54、0.565和0.76,相关系数均通过0.1的显著性检验,表明降水与比湿关系密切。

2.4 暴雨/雪过程比湿特征

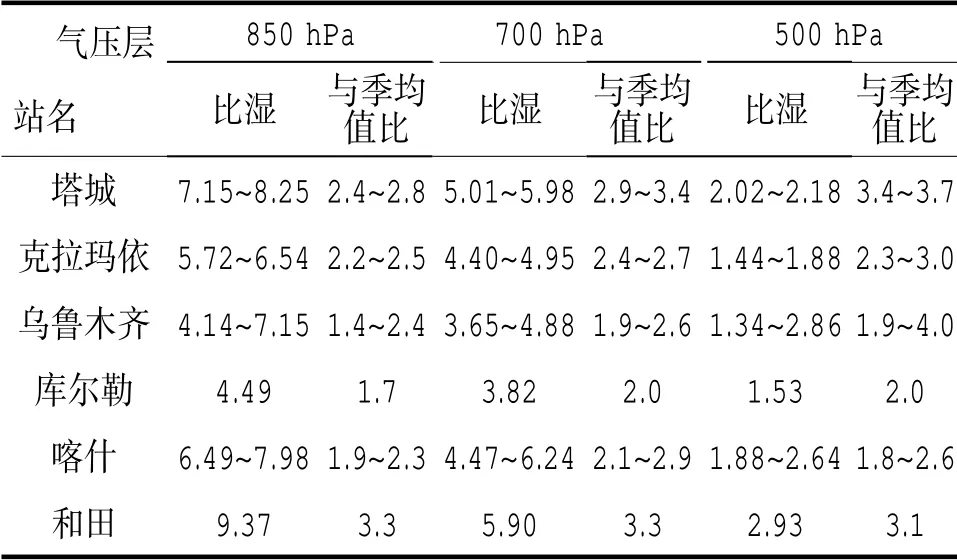

从现有成果中选择出12个探空站,均出现暴雨[16]、暴雪[17]天气的个例,共选择1961—2018年期间各探空站≥24.1 mm的暴雨个例67次,选择1961—2017年期间各探空站≥12.1 mm的暴雪个例28次,用暴雨/雪天气发生时比湿最大值(从降水前后各一天及降水当日的07、19时值中选出最大)与该季节的多年均值进行对比(表3~6)。春季,暴雨/雪天气过程850、700和500 hPa比湿依次减小,850 hPa比湿为4.49~9.37 g·kg-1,各站比湿差异较大,但明显大于春季气候平均值,可达气候平均的1.4~3.3倍,大多为2~3倍,表明发生暴雨/雪时850 hPa比湿明显增大;700 hPa比湿为3.65~6.24 g·kg-1,各站比湿小于850 hPa,可达气候平均的1.9~3.4倍,大多为2~3倍,表明发生暴雨/雪时700 hPa比湿明显增强;500 hPa比湿为1.34~2.93 g·kg-1,各站比湿小于700 hPa,可达气候平均的1.8~4.0倍,表明发生暴雨/雪时500 hPa比湿也明显增强,可见发生暴雨/雪时对流层850~500 hPa比湿均出现明显的增加特征。新疆秋季秋高气爽,强降水天气少,比湿特征与春季一致,只是秋季比湿值小于春季。

表3 新疆暴雨、暴雪天气比湿特征(春季)g·kg-1

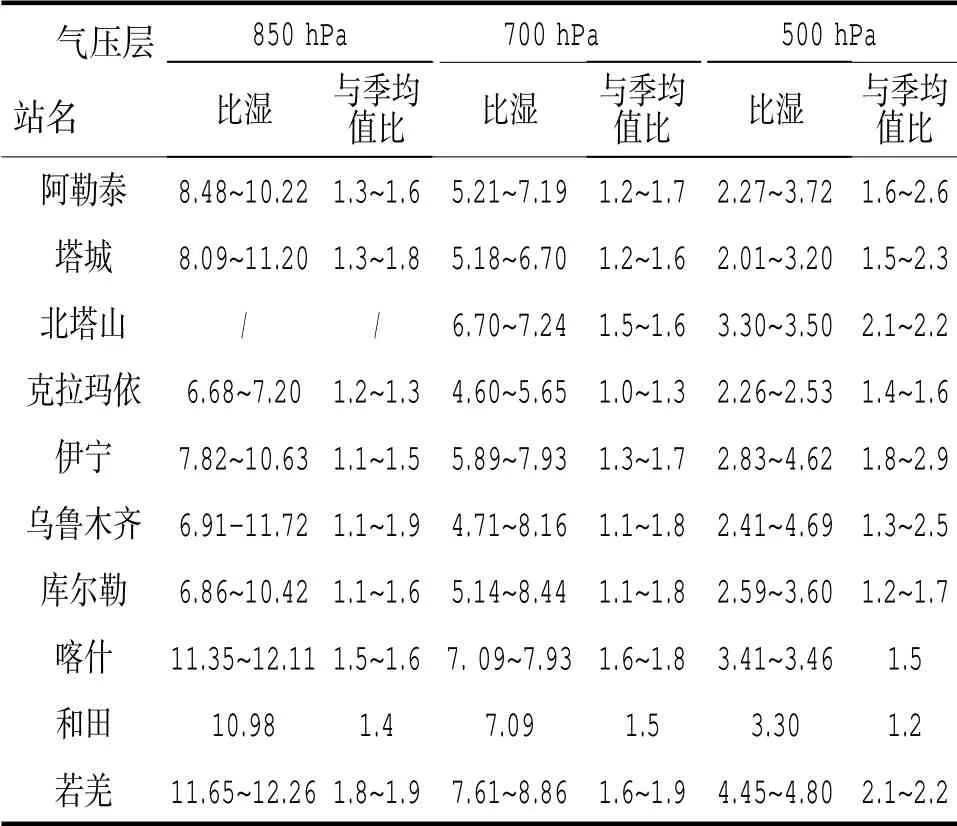

夏季,暴雨天气发生时850 hPa比湿在一年中最大,约为6.88~12.99 g·kg-1,各站的差异还是比较大的,为季节平均的1.1~2.3倍,700 hPa比湿约为4.60~11.08 g·kg-1,约为季节平均的1.0~2.3倍,500 hPa比湿为2.01~6.25 g·kg-1,各站比湿<700 hPa,可达气候平均的1.2~2.6倍,夏季比湿为一年中最高的,说明水汽相对丰富,而发生暴雨时比湿增多比例却比春、秋和冬季少,表明夏季暴雨的发生由产生降水的动力和不稳定条件决定。

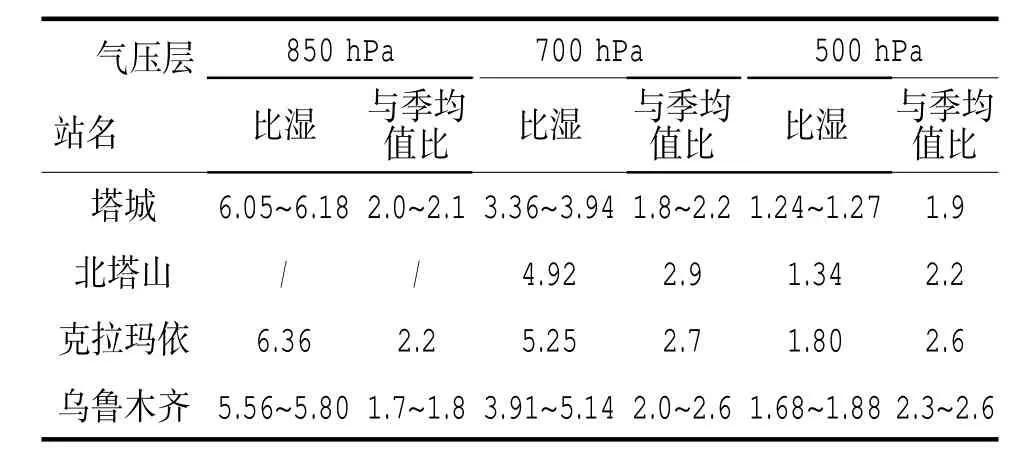

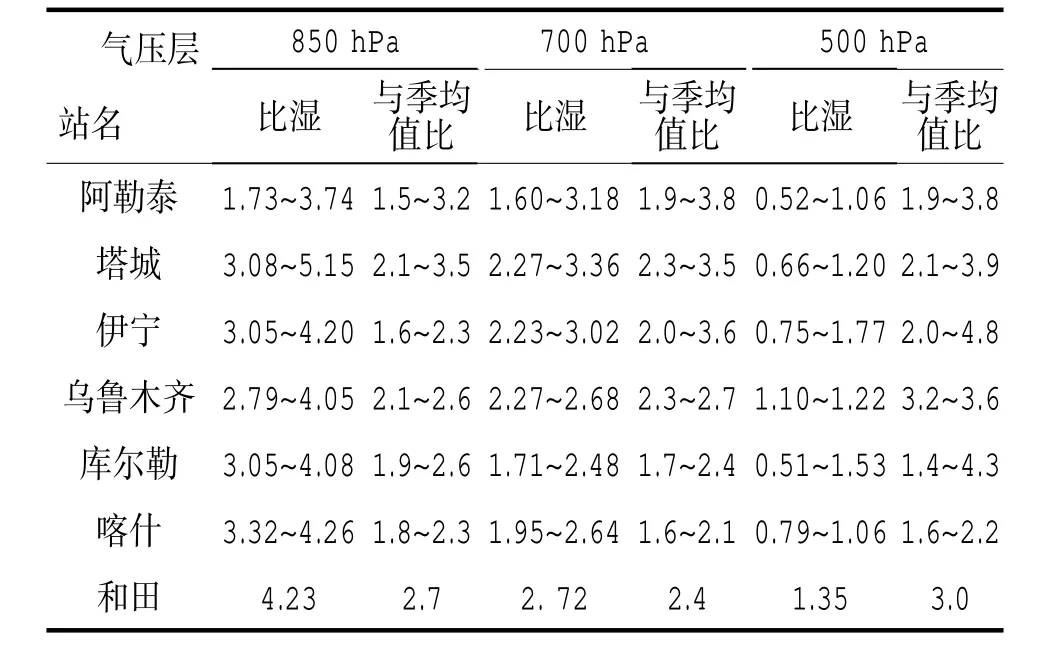

冬季暴雪天气比湿是最小的,850 hPa比湿为1.73~5.15 g·kg-1,为季节平均的1.5~3.5倍;700 hPa比湿约为1.60~3.36 g·kg-1,约为季节平均的1.6~3.8倍,500 hPa比湿较小大多在1.5 g·kg-1以下,但仍可达气候平均的1.9~4.8倍,表明冬季暴雪水汽由外部水汽输送和聚集所致。

用NCEP/NCAR等资料分析新疆暴雪/雨天气过程的研究[18-25]指出,冬季出现暴雪时850 hPa比湿最大值可达2.5~3 g·kg-1,可见再分析资料比探空资料计算的比湿小一些;夏季暴雨天气850 hPa比湿可达9~15 g·kg-1,再分析资料比探空资料计算的比湿又偏大;春、秋季暴雨天气850 hPa比湿约为6~9 g·kg-1,再分析资料与探空资料计算的比湿范围比较一致。

北京“7.21”特大暴雨过程[26]中,累计最大降水量最大值为541 mm,出现在房山的河北镇水文站,气象站观测到的最大值为门头沟龙泉(408.2mm),城区最大降水量石景山模式口(328mm)。该暴雨过程中的水汽情况如下:7月21日14时低层对流层850 hPa以下比湿首先达到最大值16~19 g·kg-1,此后中高层的比湿也迅速增大,850~600 hPa各层均在20时达到最大值,在10~15 g·kg-1。可见,东亚季风区的华北区域极端降雨量可达新疆地区的10倍左右,而对流层中低层比湿较新疆偏大1倍左右。

表4 新疆暴雨天气比湿特征(夏季) g·kg-1

表5 新疆暴雨、暴雪天气比湿特征(秋季)g·kg-1

表6 新疆暴雪天气比湿特征(冬季) g·kg-1

3 结论

利用1961—2018年新疆12个探空站逐日资料计算了对流层中低层比湿,研究了新疆58 a来对流层中低层大气比湿气候特征及其变化,得到以下结论:

(1)新疆大气比湿自西向东、自南向北递减,在垂直方向上随高度增加而减小,新疆比湿远小于东亚季风区。新疆夏季比湿最大,其次为秋季、春季,冬季最小。850和500 hPa夏季新疆各站之间比湿差异较大,春、秋季次之,冬季最小,而700 hPa各站比湿差异较小。

(2)排除1966年、2006年前后两次探空站仪器全面换型影响,分析了新疆比湿1967—2005年、2007—2018年两个阶段的变化趋势,表明这两个阶段各层次均呈线性上升趋势,1967—1986年、1988—2005年新疆对流层中、低层大气比湿呈“干—湿”显著变化,突变点为1987年;地面水汽压年际变化与比湿基本一致。对流层中低层各层次比湿与降水呈显著正相关。

(3)夏季暴雨天气时比湿最大,尤其850 hPa比湿最大可达6.88~12.99 g·kg-1,700 hPa为4.60~11.08 g·kg-1,500 hPa为2.01~6.25 g·kg-1,夏季发生暴雨时比湿约为气候平均的1~2倍,表明夏季暴雨的动力和不稳定条件更关键,新疆暴雨天气比湿远比东亚季风区小。冬季暴雪天气比湿是一年中最小的,但仍可达气候平均的1.9~4.8倍,冬季暴雪水汽由外部水汽输送和聚集所致。春、秋季强降水比湿介于夏、冬季之间,但可达气候平均的2~3倍,说明春、秋季需要更多的水汽产生强降水。