新冠肺炎疫情对人口迁移的影响:回顾与展望

谭远发,朱春霞

(西南财经大学a.社会发展研究院;b中国西部经济研究中心,成都 611130)

一、引 言

近现代人口转变经历了以死亡率下降为主到出生率下降为主、再到以人口迁移和流动为主的变化过程(段成荣等,2019)[1]。第七次人口普查数据显示,我国人口流动趋势更加明显,流动人口规模进一步扩大。2020 年我国流动人口为37 582 万人,比2010 年第六次人口普查增加15 439 万人,增长69.73%。随着新型冠状病毒肺炎疫情(后文简称新冠肺炎疫情)的暴发,全球化时代带来的人口流动性(mobility)面临前所未有的挑战,使原本下行的全球经济雪上加霜,甚至出现了一些“逆全球化”的杂音。为了应对新冠肺炎疫情,各国都采取了不同程度的封锁措施,国家内部和国际跨境人口流动或迁移严重受限,这无疑会给移民群体带来诸多方面的影响,也对人口迁移的学术研究和管理服务带来新挑战。

在疫情初期,关于人口迁移与新冠肺炎疫情的研究多集中于人口迁移或流动对新冠肺炎疫情传播的实证研究(Li Xiaojiang 等,2020[2];梁泽等,2020[3]),但随着疫情的持续发展,疫情影响下移民的回迁问题(Mukhra,2020)[4]以及移民和难民的健康不平等(Machado & Goldenberg,2021)[5]、粮食安全(Smith & Wesselbaum,2020)[6]、生计和“污名化”(Guadagno,2020)[7]等问题反而引起广泛关注,同时气候变化、人口迁移与公共健康这一更顶层的问题成为讨论的热点。新冠肺炎疫情是气候变化危机的缩影,在应对疫情的过程中人们加强了国际上对于气候变化的共识(Jiao Nianzhi等,2020)[8]。然而,人口迁移作为适应气候变化的一种有效策略,在此次疫情中经历了怎样的变化?在进行绿色和韧性复苏的后疫情时期又面临哪些挑战?目前还未有文献对这些问题作系统性阐述。新冠肺炎疫情暴发已一年多,人口迁移作为人口研究的核心变量之一,有必要梳理其受到的具体疫情影响,并对人口迁移研究提出展望。由于与人口迁移的相关概念(如人口流动、环境移民、气候移民等)在研究中常常混用,而明确的研究对象是一项学术研究的起点,所以在分析新冠肺炎疫情影响和展望之前,本文首先对相关概念做一个清晰界定。

二、人口迁移的概念及影响因素

相对于出生和死亡,人口迁移在概念界定上更为复杂(庞丽华,2018)[9]。在已有的研究中,人口流动与人口迁移并未做清楚地划分,但实际上这两个词的具体含义是有差别的。从中文语境来看,人口流动的概念比人口迁移更灵活,人口迁移往往指长距离、长周期、低频率的人口移动,而人口流动除此之外,还包括交通出行、出差旅游等短周期、高频率的人口移动。从英文语境来看,人口迁移(Human Migration)与人口流动(Human Mobility)也是有差异的。国际移民组织在最新编制的移民术语表(IOM,2019)中指出:人口流动是一个涵盖了人口移动所有不同形式的通用术语,相对人口迁移反映的人员活动范围更广,通常还包括非移民的游客、商务出行等。

人口迁移的主要因素包括社会经济因素、政治因素和自然环境因素。在环境因素驱动人口移动的情景下,联合国气候变化与人口流动咨询小组等机构常将人口流动与气候变化联系在一起,此时人口流动又与气候迁移的内涵相同[10]。因此,人口流动比人口迁移具有更宽泛的含义。本文探讨的人口迁移指人口在空间上的短期或长期移动,包括由环境、灾难、求学、经济、社会等各种因素引起的自愿或非自愿的国内、国际人口迁移,不包括旅游、出差等人口流动,即图1灰色部分为本文的研究对象。借鉴联合国对短期和长期国际移民的界定,短期人口迁移指在迁入地居住3个月至1年,长期人口迁移指在迁入地居住1年以上。具体讲,国内人口迁移包括大学生、农民工、内部流离失所者等;国际人口迁移包括国际劳工及其家人、留学生、流离失所者、难民以及庇护寻求者(Guadagno,2020)[7]。

图1 环境变化导致人口迁移

环境变化引起的人口迁移近年来受到广泛关注,而与之相关的术语——环境移民、气候移民、生态移民、灾害移民等,又常常被混淆使用。根据国际移民组织(IOM,2019)[10]和联合国气候变化框架公约(UNFCC,2020)[11]的语义资料,将这几个概念之间的关系归纳如下:环境移民指由于环境突然或缓慢变化,对人们的生活或生存条件产生不利影响,而被迫或主动、暂时或永久离开其家园的人或人群,他们既可以是国内迁移,也可以是国际迁移。环境移民是一个广泛而灵活的概念,所有与环境因素相关的人口迁移都可统称为环境移民。生态和气候都属于自然环境的一部分,因此为阻止生态环境退化和保护生态多样性的生态移民、因气候突然或缓慢变化而诱导的气候移民以及因自然灾害而被迫离开家园或惯常居住地的灾害移民都统筹于环境移民。此外,环境系统是一个不可分割的整体,气候的恶化可能导致生态系统的退化,或者引发诸如山火、地震、海啸等极端灾害。从人口迁移的环境因素来讲,生态移民、气候移民与灾害移民几个概念有交叉重叠。新冠肺炎疫情是气候变化危机的缩影,受疫情影响最大的是对气候变化敏感的国家或地区的环境移民群体。与许多其他危机一样,新冠大流行将对人口迁移产生直接或间接的影响。

三、新冠肺炎疫情对人口迁移的影响

新冠肺炎疫情传播范围广、持续时间长,给人口迁移带来深远影响,下文将从人口迁移规模、迁移模式和移民脆弱性三个方面展开论述。

(一)人口迁移规模的变化

新冠肺炎疫情的大流行严重扰乱了各种形式的人口流动,包括国内国际人口迁移。人口迁移规模的统计分析一般有两个指标:人口迁移存量(Migration Stock)与迁移流量(Migration Flow),存量是时点数据,流量是时期数据(庞丽华,2018)[9]。

从各国内部人口迁移看,人口迁移存量和流量随各国新冠肺炎疫情防控的强弱程度而变化。杨冕和谢泽宇(杨冕、谢泽宇,2020)[12]基于百度地图迁徙大数据,研究了中国不同阶段的疫情防控措施对人口流动的影响,结果表明疫情早期的超常规防控措施使中国城市平均人口迁入、迁出流量比2019年同期下降71.21%和72.62%,而随着复工复产后实施差异化防控,城市间人口流量增长了一倍以上,疫情的风险级别是影响中国国内人口迁移的关键因素。2020年3月印度疫情恶化实施封锁,数百万农民工被迫返乡,见证了印度自1947年独立以来历史上第二大规模的人口迁移,但后期随着对疫情的适应,一些人又开始重新返回城市,迁移流量逐渐恢复(Mukhra,2020)[4]。

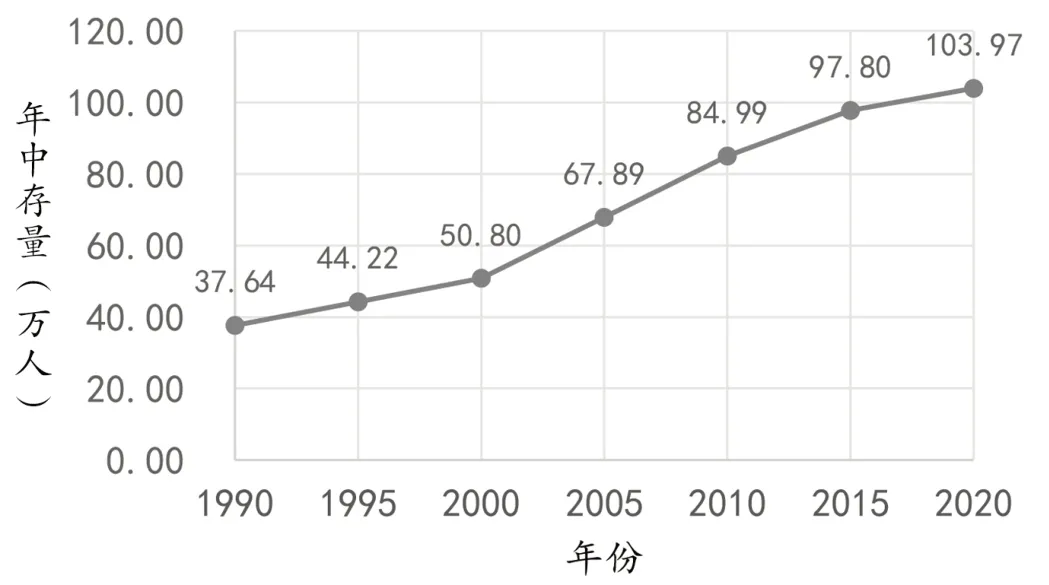

从国际人口迁移看,人口迁移规模显著收缩。联合国人口司统计数据显示,虽然近年来迁入我国大陆的国际移民存量持续增加,进入21世纪20年来已经翻了一番(如图2),但2020 年新冠肺炎疫情暴发以来,迁入中国大陆的国际人口存量增长速度较2015年明显下降。此外,世界银行(The World Bank,2020)预判,随着人口迁入国的经济增长和就业低迷以及移民签证收紧,新增人口迁移流量骤减,国际劳工出现返国潮,2020年末国际人口迁移存量可能出现近几十年来的首次下降,并且与2019年疫情大流行前的水平相比,预计2020年流入中低收入国家的汇款额将下降7%,降至5 080亿美元,2021年将进一步下降7.5%,降至4 700亿美元,这将给亚非拉国家为主的气候移民国家造成沉重的经济打击[13]。

图2 迁入中国大陆的国际人口年中存量变化

总之,国内人口迁移规模的恢复随各国疫情防控强弱呈现差异化,而国际人口迁移规模短期内仍然难以恢复到疫情前水平,使移民输出国承受严重经济影响。

(二)人口迁移模式的转变

世界银行、经合组织和其他多边机构一致认为,新冠肺炎疫情加速了全球经济的衰退,其影响远

超过2008 年的金融危机,与20 世纪30 年代的“大萧条”不相上下。例如,从2020 年2 月到2020 年4月,美国的失业率在短短两个月时间内从3.5%升至大萧条以来的最高点14.7%。这场全球大危机指向了越来越清晰的事实:新冠大流行改变了几乎所有国家的经济状况,颠覆了人口向高收入移民国家迁移的背景(Demetrios 等,2020)[14]。虽然现在许多国家已经开始接种疫苗,但在疫苗有效性、病毒变异等不确定情况下,根本无法预测新冠肺炎疫情前的“流动性”何时能被完全重启。即使疫情结束后,各种限制措施被取消,人们的预期和迁移决策已悄然改变。例如,新冠肺炎疫情放大了全球旅行的风险,逐步冷却了中国家长及学生们长久以来的留学热情(张双,2020)[15]。英国文化协会的调查显示,约12万中国留学生中只有四分之一的学生还有继续在英国学习的计划;美国教育理事会预计,美国大学的入学人数2020年下半年将下降15%,而留学生占据了其中的25%。此外,一些潜在国际移民可能不愿意承担迁移的风险而放弃迁移。这些风险涉及健康及医疗保障,就业机会、家人随迁问题以及能否拿到永久身份等,那些依靠移民养家糊口的气候移民或国际劳工却别无选择(Demetrios 等,2020)[14]。可以预见,未来经济移民可能减少而气候移民或国际劳工可能进一步增多,人口迁移模式逐渐由“全球化”特征转向以区域或国家内的“局部化”特征为主,而这种趋势在新冠肺炎疫情得到完全控制之前可能还会持续很长一段时间。不过长远来看,经济全球化以及国家间的合作交流依然是不可阻挡的历史潮流(段成荣等,2020)[16]。

(三)移民脆弱性及后果

脆弱性(vulnerability)的含义十分丰富,一般需要在特定的情境下使用才有意义,社会学家倾向于将其视为决定人们应对压力或变化能力的一系列社会经济因素,气候学家通常将其视为天气或气候相关事件发生的可能性和影响(Adger 等,2004)[17]。在人口迁移背景下,国际移民组织对脆弱性的解释为:移民避免、解决诸如食物安全、灾难、暴力等威胁或从这些威胁中恢复时受到限制的能力,这种限制是个体、家庭、社区与人口学特征相互作用的结果。脆弱性水平与威胁暴露(Exposure)和对威胁的易感性(Susceptibility)有关。国际移民组织对移民在新冠肺炎疫情冲击下的脆弱性初步总结为5个方面(如表1),可以看出,对于迁移人口,相对较差的生活和工作条件、文化和语言的差异、迁入地的社会排斥、有限的知识和熟人网络、难以完全融入的当地社区等,使他们在避免新冠病毒感染、接受医疗保健和应对新冠大流行造成的经济、社会和健康影响方面具有更明显的脆弱性,并且新冠肺炎疫情期间,全球仇外心理和反移民态度激增,国际迁移人口还可能遭受排外歧视甚至暴力威胁,可能加重移民群体身心健康的打击(Guadagno,2020)[7]。

表1 针对新冠肺炎疫情的移民脆弱性结果概览

关于移民脆弱性的定量评估方面,内部流离失所监测中心(The Internal Displacement Monitoring Centre,IDMC)从安全保障、生计、住房、服务和公民权利5 个维度衡量了流离失所的严重性,并将严重程度由低到高从0 到2 打分,对比2019 年和2020 年的评估结果发现(如图3),流离失所严重程度在5个维度上都增加了,尤其是生计方面更为突出,新冠肺炎疫情对经济的影响以及疫情防控,限制了内部流离失所者从事有酬工作的能力,新冠肺炎疫情很明显加剧了流离失所者的脆弱性[18]。世界银行估计,新冠肺炎疫情造成的严重经济危机使8800万至1.15亿人返回极端贫困,虽然2020年下半年在各种宽松政策刺激下情况有所缓解,但货币超发带来的通胀与汇率动荡将给全球经济,尤其是气候移民国家带来更大的不确定性。预计疫情暴发以来至2021年,国际汇款将下降14.1%,其主要因素包括人口迁入国经济增长和就业低迷、原油价格疲软和人口迁出国货币对美元贬值。迁移人口更容易受疫情影响而失业,在美国,2020年4月本土出生工人就业率比疫情前的2月份下降了14%,而对于国外出生工人这一数字达到了21%[13]。

图3 流离失所严重程度综合评价

四、后新冠肺炎疫情时期人口迁移态势展望

新冠肺炎疫情的暴发引发了对气候变化的共识,国际上对于气候变化、人口迁移和公共健康研究讨论热烈,同时给人口迁移理论研究和人口迁移政策带来新的挑战,下文将主要围绕这三方面展开说明。

(一)气候变化、人口迁移与公共健康的耦合关系

联合国环境规划署(UNEP,2020)《2020年排放差距报告》发现,尽管由于封锁隔离等防疫措施使2020年二氧化碳排放量有所下降,但21世纪全球仍在朝着超过3℃的温度上升[19]。虽然目前并无新冠肺炎疫情与气候变化有关的直接证据,但近几十年来研究者们普遍指出了全球变暖诱发传染病暴发的潜在危险,并且会放大与高温、干旱、暴风雨等危害有关的健康影响(Mary等,2020)[20]。气候变化已是人类生存发展面临的现实,人口迁移成为应对气候变化的适应性策略(Agrawal,2008)[21]。除了每年数以百万计的移民被迫逃离日益频繁和严重的极端天气事件(如飓风、台风等)外,可能还有更多的人正在采用各种迁移策略来应对缓发性气候变化(如全球变暖和海平面上升)带来的影响。尤其对于农业为主的低收入国家,不可预测的降雨模式和长期干旱影响农作物产量和水资源利用,通过增加移民可以寻找替代性收入,并通过国际汇款改善家庭生存状况。在国际劳务移民盛行的国家中,这些国际汇款也在国家层面发挥作用,从而减轻了资源压力并促进了国民经济的发展。

随着迁移人口尤其是气候移民的脆弱性逐步增加,国际移民组织认为气候变化、人口迁移和公共健康之间的紧密联系是当前人口迁移研究的首要任务(IOM,2020)[22]。对已有气候变化相关的文献做系统评估,发现研究气候变化与人口迁移、气候变化与健康两两关系的文献较多,而将三者有机结合的考虑很有限,缺乏关于气候-健康-移民关系的实证研究,且气候变化背景下移民与健康之间关系的研究存在地区差异,尚无一致的方法来整合气候数据(Schwerdtle等,2020)[23]。气候变化、人口迁移和公共健康是一个跨学科的复杂研究系统,目前还缺乏充实的理论基础与系统性研究框架,一些学者做了初步探索。Emanuela等(2020)强调三者之间是一种耦合(Nexus),并从风险管理框架入手初步解释了这种“三重联动(Triple Linkage)”,指出这样的耦合使政策之间产生摩擦,应对气候恶化的措施往往会与抑制病毒传播的封锁措施相反[24]。François等(2020)给出了一个三者复杂关系的解释性框架(如图4),并引入了由《柳叶刀》发起创造的“行星健康(Planetary Health)”这一新学科概念来整合此框架。“行星健康”特别关注两个维度:第一,将人类健康置于人类系统之内,着眼于人类所面临的威胁,例如大流行疾病或气候变化;第二,强调人类的发展依赖于自然系统,关注整个生物圈的健康和多样性[25]。他们指出从事环境变化、人口迁移和公共健康的学术团体尚未联合起来,未将数据、方法和专业知识汇集在一起,而如果没有一个将这三个问题联系起来的框架,学术研究和政策响应只会朝着不同方向发散式发展。他们呼吁新冠大流行已敲响警钟,不能再像以前只关注气候变化、人口迁移与公共健康之间的两两关系,而“行星健康”将成为实现三者紧密结合的一个有用的工具,为政策的一致性提供有意义的信息。

图4 气候、移民与公共健康关系的解释性框架

(二)人口迁移理论挑战

关于人口迁移理论最早可以追溯到Ravenstein的“人口迁移法则”,其认为迁移的主要目的是改善移民的经济状况,并从迁移机制、迁移结构、空间特征三方面出发分别提出了具体的定律,即人口迁移的七大定律。此后,众多学者从政治经济学、人口学、发展经济学等不同角度丰富了人口迁移理论。最具代表性的人口迁移理论是“推—拉”理论(刘同山、孔祥智,2014)[26],其认为人口的迁移决策是由迁出地和迁入地的“推力”和“拉力”共同决定的。美国经济学家Lewis从发展经济学角度出发,最早提出了二元经济结构模型,就农村剩余劳动力向城市迁移的问题进行了考察(李仲生,2013)[27]。此外,还发展了新家庭经济、劳动力迁徙新经济学、双重劳动市场论、世界体系理论、移民网络等理论。

总体来讲,传统的“推—拉”理论对推力和拉力界定模糊,并忽略了人的迁移能力这一重要因素。事实上,在讨论人口迁移时有一类特殊的人群一直被关注——被困人口(Trapped Populations),指因缺乏资源、残疾、社会原因(如性别问题)或文化原因(如安土重迁的习俗)而没有能力或不愿意迁移的人口,他们在应对灾难冲击和贫困时显得更加脆弱(IOM,2019)[10]。另一方面,经济学角度的理论多强调经济发展对人口迁移的影响,对气候变化、公共危机、政策变化等潜在变量关注不够,尤其渐变缓发性气候变化(如全球变暖、海平面上升)已直接或间接地形成对人口迁移决策的强大“势能”。肖周燕(2010)提出的人口迁移势能假说综合了“推—拉”理论和行为方程,并考虑了主客观因素和微宏观系统,指出人口迁移行为是个人、环境(自然和社会经济)和中间渠道的函数[28],虽然该假说还缺乏实证检验,但充实了人口迁移理论框架。新冠肺炎疫情背景下对气候变化、人口迁移与公共健康耦合关系的研究更需要人口迁移理论创新。

(三)人口迁移政策优化

防止新冠肺炎疫情的一般性措施是实行隔离、封锁,但这样的举措是把“双刃剑”,一方面确实能有效阻止新冠肺炎疫情进一步传播,但另一方面会加重疫情对经济和社会的影响。国际劳工一直以来是许多发达国家不可或缺的劳动力,尤其对于季节性农业部门、医疗看护、垃圾处理等一些基础性产业,即使在经济下行的情况下依然面临“用工荒”,使移民政策制定者面临如何衡量经济发展需要和新冠传播风险的双重考验。虽然目前有核酸检测阴性证明、入境后即隔离14天等措施,但并不是万无一失,尤其考虑到未知数量的无症状感染者和病毒变异的快速传播。因此,如何制定灵活的人口迁移政策也是不小的挑战。

Altizer等(2013)指出国际上只有5%的气候适应支出资金用于公共卫生,卫生机构往往没有很好地纳入气候变化规划[29],而此次新冠大流行为建立公共卫生抵御能力提供了宝贵教训,公共卫生系统的建设既要考虑气候适应性,也要考虑移民包容性。中国的人口迁移主要以内部的城市迁移为主,在适应环境退化方面也建立了许多包容性政策(如生态移民工程),但对国际人口迁移方面还不太关注。虽然迁入中国大陆的国际人口占全国总人口比例一直不足0.1%,在人口统计中常被“忽略不计”,不过近20年来,迁入我国大陆的国际移民存量持续增加,随着改革开放深入和“一带一路”建设发展未来可能还会进一步增加,建议提前建立针对国际人口迁移的政策、法规和制度。此外,尽管关于气候变化的科学共识已经存在,并得到了国家和国际机构以及学术协会的认可,也形成了个人信念,但是,涉及社会、政治、经济和文化体系和规范的社会共识尚未出现,各级政府通过的气候政策中缺少移民的声音也说明了这一点。政策研究需要关注涵盖人口迁移和气候变化的交叉政策指导框架,也需要关注如何确保气候变化中移民福祉的问题。

五、结 论

持续一年多的新冠大流行对全球经济社会各领域都产生了重大而深远的影响,人口迁移是研究区域人口结构和人口发展的重要组成部分,其受到的影响不容小视。本文基于新冠肺炎疫情与人口迁移研究回顾,首先界定了人口迁移相关概念以明确研究对象,然后归纳总结了新冠肺炎疫情对人口迁移的影响,并进一步对未来人口迁移研究提出展望。

新冠肺炎疫情影响下,国家内部的人口迁移规模随防疫干预的强弱而不同,随着对疫情的有效防控许多国家内部人口迁移规模逐渐恢复至疫情前水平,但病毒的威胁依然存在,跨境人口迁移规模受疫情影响明显收缩,同时国际汇款随之减少,给许多对气候变化敏感的亚非拉国家造成沉重经济打击,短期内全球化的迁移模式仍然受到限制而保持局部化特征,并且迁移人口在新冠肺炎疫情面前表现出更明显的健康、生计等方面的脆弱性。新冠肺炎疫情对人口迁移理论与实践的启示为:气候变化、人口迁移与公共健康三者间耦合关系的探讨迫切需要理论搭建与实证研究;人口迁移理论需要充分考虑气候变化、公共危机、政策影响等潜在因素,理论创新需跟进人口迁移研究的发展;人口迁移政策要统筹好经济社会发展与常态化疫情防控,加强兼具气候适应性与移民包容性的公共卫生系统建设,同时需要关注涵盖人口迁移和气候变化的指导性研究框架。

中国作为世界人口迁移重要的组成部分,在移民输出不断扩大的同时,也逐渐成为新兴移民目的地。随着改革开放的深入和“一带一路”的发展,来华留学、工作和生活的人口规模正在稳步增长。在常态化疫情防控中推进经济社会发展的同时,为应对移民发展新趋势,应尽快建立来华移民治理体系并与国际接轨,加快推进法制化建设,并建立完善的移民信息化管理系统与制度。此外,新冠大流行给全球环境恶化再次敲响了警钟,各国政府及国际组织应求同存异、加强合作,推动建设健全的适应气候变化的相关机制。中国在积极参与国际合作的同时,也需提早为应对气候变化做好准备,除了全国正在积极推进的“碳达峰”“碳中和”行动外,还应注重防灾减灾的应急机制建设、公共卫生系统的韧性建设等。