良好睡眠

随着社会节奏的加快,睡眠问题日益突出,对人们身心健康的负面影响,给人们生活、工作及学习带来的疾病负担也逐渐凸显,因此越来越受到政府和社会的重视。《健康中国2030》之心理健康促进行动提倡关注睡眠健康,并明确提出两个目标,一是成年人每天的平均睡眠时间从目前的6.5小时提高到7~8小时,二是失眠症患病率的上升趋势减缓。

睡眠健康是身心健康的基石,也是健康的重要组成部分。睡眠问题在社会生活中是一个比较普遍的现象,常常被大众所关注、所谈论,但它在人类健康中的地位,人们却往往认识不足。普通人群中约有三到四成的人曾主诉有睡眠问题,当然其中既包括成为疾病的失眠症,也包括只是表现为失眠症状的亚临床或亚健康状态。按照规范的疾病诊断标准,失眠症的患病率在9~15%之间,可见它已属于常见病。

为什么要强调睡眠健康?

1睡眠是一种生命现象,要占据人生中大约三分之一的时间。人在睡眠时其器官和调节系统并非处于关闭状态,即并非“关机熄火”,而是转换了一种新的运行状态,就像进入了“夜班”工作模式。

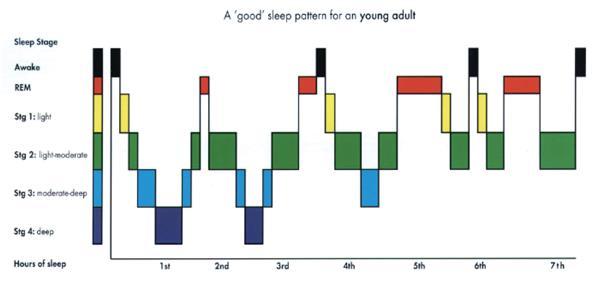

人进入睡眠状态之后也不是恒定不变的,睡眠是按一定节律进行的,分为快速眼动睡眠期和非快速眼动睡眠期,非快速眼动睡眠又包括1期、2期、3期和4期睡眠,1期和2期属于浅睡眠,3期和4期属于深睡眠;快速眼动睡眠也称为梦睡眠,即人们常常在这个时间段有梦境体验。人们从浅睡眠到深睡眠,再到浅睡眠,这样周而复始交替进行,一夜大约有4~5个周期,每个周期大约90分钟。每个周期深睡眠和浅睡眠的比例是不同的,1期约占5%,2期占45%~55%,3期约占5%,4期占12%~15%,梦睡眠期占20%~25%。一般深睡眠多发生于前半夜,梦睡眠多发生于后半夜,这就是正常人的睡眠结构或者睡眠模式(如下图所示)。

正常人的睡眠周期

2人体在睡眠中会发生一系列的生理变化。睡眠中整体的生命代谢活动是减弱的,比如体温、心率、呼吸都会随睡眠的加深而降低,还有一系列内分泌激素水平的变化。在非快速眼动睡眠尤其深睡期,蛋白质合成增加,有利于机体的修复、发育和生长,以及免疫力的提高;而快速眼动睡眠更有利于神经和智力的发育。

可见睡眠是一个恢复体力和精力的生理过程,对尚未发育成熟的儿童青少年尤为重要。比如青少年体内生长激素的分泌高峰一般发生在晚上11点到凌晨1点之间,如果这个期间不能进入睡眠状态,那么就会错过这一生长的宝贵机会,影响到体格的发育生长,这就是我们提倡早睡的道理所在。近年来很多有关睡眠与认知功能的研究发现,人在睡眠中脑脊液周期性流动增大,从而更多地清除大脑代谢废物,更有利于改善大脑功能。

正常人的睡眠周期

既然睡眠有这么重要的生理功能,可想而知,如果睡眠出现了问题,必然会带来一系列的身心损害。

轻者次日无精打采,哈欠连连,昏昏欲睡;重者头昏脑胀,直接影响工作和学习,降低生活质量。长时间的失眠可以引起人体免疫力下降,肥胖,以及记忆减退、反应减慢、认知能力障碍、情绪不稳、烦躁、焦虑、抑郁等心理障碍,还与糖尿病、高血压、冠心病、痴呆、精神疾病的发病相关,甚至还会缩短一个人的寿命。

常见的睡眠障碍有哪些?

目前国际上将睡眠障碍分为失眠障碍(失眠症)、过度嗜睡障碍、睡眠相关呼吸障碍、睡眠—觉醒昼夜节律障碍、睡眠相关运动障碍以及异态睡眠障碍六大类。导致失眠的原因有很多,许多躯体疾病可以直接引起失眠,一些心理因素和精神疾病也是失眠的常见原因,还有一些具有兴奋作用的饮料和药物以及倒班、洲际旅行等原因。

一旦出现失眠,应该怎么选择治疗方法?

失眠症的治疗方法主要包括药物治疗、心理治疗、物理治疗、日光疗以及中医治疗等。需要强调的是,慢性失眠,尤其对老年人,心理治疗应是基础治疗,单用药物往往不能奏效。但是这一点常常被忽视,也是因为心理治療资源的不足,绝大多数失眠患者不能获得心理治疗的医疗服务,从而导致多数患者不能获得及时的疗效而迁延不愈。

目前比较有临床疗效证据的失眠症心理治疗方法是认知行为治疗,它又分为认知治疗和行为治疗两部分,后者又包括刺激控制、睡眠限制和放松训练等,而基本的睡眠卫生教育也是不可忽略的。

一般来讲,心理治疗起效较慢,但作用持久,更接近于对因治疗;而药物治疗起效较快,属于对症治疗。因此,本着“急则治其标,缓则治其本”的原则,药物与心理治疗结合起来进行综合干预,在临床上是常规选择。

选用安眠药物,可依据两个主要特点:药物血药浓度的达峰时间和半衰期。要根据入睡困难、易醒、早醒的不同临床特征而选择相应的不同特点的药物,尽量做到精准选药。比如,有些只有入睡困难的症状,一旦入睡就能一觉睡到天亮,那就只选用短半衰期的药物(如唑吡坦)帮助快速入睡即可,就不会影响次日早晨的精神状态;如果夜间入睡后容易醒,就选用半衰期较长一点的药物(如右佐匹克隆);如果凌晨早醒,不能再入睡,就要选用长半衰期的药物(如艾司唑仑、劳拉西泮)。总之,既要保证充足的夜间睡眠时间,同时又能在次日白天保持足够清醒的状态。

对于药物治疗,常存在两个误区

A有些人对药物的副作用看得过重,担心安眠药成瘾,或者担心所谓的“刺激”大脑,造成记忆损害,甚至导致痴呆,从而一概排斥用药。其实,随着医药科技的发展,目前已经有许多低成瘾风险的安眠药,而且在医生的指导和监测下,适时、适量地使用,成瘾的概率已经大大降低。况且,当因疾病需要而应该使用却没有使用时,失眠本身所带来的损害可能远远大于药物的副作用,正是两害相权取其轻。

B有些人从心理上特别离不开药物,形成对药物的心理暗示,表现为不相信自己能够离开药物,尤其在临睡前有这种强烈的意识,从而不得不连续用药,有时哪怕剂量很小也“有效”,这是一种心理依赖现象。这时就需要在医生的指导下,通过认知行为治疗或暗示治疗,逐渐减少剂量,直至完全停药。

除了上述常见的失眠及其恰当的应对措施外,人们还非常关注午睡、倒班和饮酒对睡眠的影响。

午睡 午睡对大多数中国人来说是一个生活习惯,但在一些大城市由于通勤时间的限制没有午睡时间。那么究竟如何看待午睡,如何午睡才好呢?有许多研究已经证明,午睡对身心健康也是有好处的,它可以适当减慢心率,降低血压,使人的身心得到放松,缓解紧张情绪。

有人做过试验,午睡可以提高人在下午的记忆力、注意力、执行力等认知功能,甚至可以将上午人脑接受、识记的信息进行整理,从而提高学习和考试成绩。午睡的时间一般建议在10~30分钟,如果睡得过多,尤其进入深睡,那么下午上班时会感到身体乏力,萎靡不振,反而适得其反。即使午睡时间不能完全入睡,闭目安神,进入似睡非睡状态也是有益的,有时甚至接近睡着的效果。

倒班 由于社会分工的不同,有些人需要上夜班,这样就不得不改变睡眠—觉醒节律。保持相对恒定的睡醒节律是睡眠健康的基础,因此我们主张夜班后应有一定的时间来适当地补充睡眠(不必补足),然后在下班后的当天晚上按照平时的睡眠时间习惯保持同步的睡眠,使得自己尽快恢复到原有的睡眠节律,即最小限度地改变生物节律,最大限度地保持原有的生物节律。因此,要避免连续上夜班。

饮酒 有些人喜欢睡前饮酒,好像可以睡得“更快、更好”,其实酒精对睡眠结构和节律具有破坏作用。尽管不同量的酒精对不同人的睡眠作用有所差异,如小量酒精对有些人具有抑制作用(加快入睡),而对有些人具有兴奋作用(失眠),但酒精总是抑制深睡,促进早醒,减少睡眠时间,降低睡眠质量。因此睡前饮酒是干扰睡眠的一个不良习惯。

最后需要强调的是,要保持一个良好的睡眠,除了养成一个规律的睡眠习惯之外,“睡眠能量”的積累也很重要,即白天要有一定的体力和精力的付出。过于紧张忙碌固然影响睡眠,但一天到晚无所事事、碌碌无为同样也不利于睡眠。如果出现失眠,要及早识别,及早干预,首先要处理好情绪反应,避免失眠与焦虑形成恶性循环,还要注意适当转移对失眠的过分关注。

贾福军,医学博士,精神科教授,主任医师,博士生导师,广东省医学领军人才,广东省精神卫生中心主任,广东省人民医院精神卫生研究所所长。全国睡眠与心理卫生科学首席科学传播专家,中国康复医学会精神卫生康复专业委员会主任委员,中国医师协会精神科医师分会睡眠医学专业委员会主任委员,中华预防医学会精神卫生分会副主任委员,中国医疗保健国际交流促进会精神卫生分会副主任委员,中国民族卫生协会心理健康分会主任委员,广东省心理健康协会会长。国家卫生健康委员会精神卫生和心理健康专家委员会委员,中央保健委专家组成员。