“可视语音”:汉字革命与字母普遍主义在中国

钟雨柔

国语运动的经典叙述《四十自述》第6章“逼上梁山”里,胡适如是描述中国现代文学革命的开端。那是1915年的夏天,一位名叫钟文鳌的清华学监,利用每月给清华在美学生发放奖学金月费的机会,常在信封里附上各式各样的类似基督教福音书的小传单,如“不满二十五岁不娶妻”“多种树,种树有益”以及“废除汉字,取用字母”。①胡适:《四十自述·逼上梁山》,见《胡适文集》第1卷,北京:北京大学出版社,1998年,第140页。受这位学监的刺激,胡适在去信谴责此等对汉字的无知言论之后,旋即意识到骂学监不能解决中国文字的问题,其时中国文字已然开始被当成中国接受现代科学技术的绊脚石。胡适于是与好友赵元任商议,把“中国文字的问题”作为当年美东中国学生会的讨论题目,分别作论文探讨。值得玩味的是,“中国文字”的讨论题目成文之时改成了“中国语言的问题”,全文分四部分连载于1916年的英文杂志《中国学生月报》。胡适坦言他作的一部分是针对汉文的教学问题,赵元任写的三部分“是国语罗马字的历史的一种重要史料”。②胡适:《四十自述·逼上梁山》,见《胡适文集》第1卷,第141页。胡适没有明言的是,国语运动的起因里还蕴藏着汉字革命的起因,而1916年的这篇文章就是中国汉字革命的第一枪。

本文介绍汉字革命的开端——罗马化运动。罗马化运动标志着语音中心主义和字母普遍主义在中国的发生。需要定义的是,语音中心主义意味着将书写当成语音和语言的附庸和补充,认为书写本来就是语音的记录,且应该更好地服务语音。而字母普遍主义在这里有两层含义:其一,它意味着拼音字母因其记音功能而被认为是最好的文字;其二,拉丁罗马字母(以下简称拉罗字母)是拼音字母里最强大的文字。本文定义字母普遍主义在中国的源起为1916年的英文文章《中国语言的问题:中国语文学的科学研究》(简称《中国语言的问题》),确切地说是赵元任执笔的三部分,其中第一次清楚无误地要求废除汉字,取用字母。本文以中国现代语言学之父赵元任的罗马化工作为线索,重审废除汉字的激进主张的理论源流、跨国际发展,以及随之带来的技术化书写观的结果。一方面,汉字字母化的进程高度契合殖民全世界的语音中心主义。另一方面,罗马化运动以支持改用拉丁罗马字母为前提,在追求可视语音与先进声音复制技术碰撞的过程中,出人意料地否定了字母普遍主义,并提示重新思考书写意义的必要。

一、“废除汉字,取用字母”

罗马化运动于20世纪20年代中期才步入正轨,但其理论建设可追溯到十年之前。赵元任写于1916年的英文文章《中国语言的问题》是目前能找到的最早系统论述废除汉字、取用字母的学术著作。①Yuen Ren Chao,The Problem of the Chinese Language:Scientific Study of Chinese Philology,Chinese Students'Monthly,Vol.11,No.6(1916),pp.437-443;Vol.11,No.7(1916),pp.500-509;Vol.11,No.8(1916),pp.572-593.本文出现的所有译文,若未特别注明,均出自笔者,只在文中夹注页码。1916年4月到6月,由美国新英格兰地区的留学生创立的《中国学生月刊》分三次连载了这篇中国罗马化运动的奠基之作。文章开宗明义地支持字母普遍主义,明确提出用拉罗字母代替汉字。作为中国罗马化运动的开山之作,要求废除汉字自是题中之意。但有意思的是,赵元任的废汉字檄文在承认拉罗字母优越性的同时,还暗示了中国字母化运动对字母普遍主义的野心,亦即将字母普遍主义国有化。更有意思的是,同年随着索绪尔遗作《普通语言学教程》的发表,语言学(linguistics)正式从语文学(philology)内部分离出来,成为独立学科。②Ferdinand de Saussure,Cours de linguistique générale,Lausanne:Payot,1916.1916年这个年份特殊,当然是历史的巧合——毕竟废除汉字的呼声早于赵元任的文章,如钟文鳌1915年的传单;而索绪尔1913年过世之后,其弟子和遗孀便立即着手整理其身后作,三年后付梓纯属偶然。然而,1916年这个精彩的巧合揭示了一个重要的历史洞见——语音中心主义统御全球的时刻,中国的汉字革命是且仅是其中一环。颇具象征意义的是,中国现代语言学之父赵元任的英文学术处子作便是语音中心主义影响中国语文改革的开端,甚至不惜以废汉字作为代价。③赵元任在此之前还写过不少中文文章,主要发表于《科学》杂志。例如:《心理学与物质科学之区别》,《科学》第一卷第一期,1915年1月;《能力》,《科学》第一卷第二期,1915年2月;《永动机》,《科学》第一卷第三期,1915年3月。

彼时年仅24岁的赵元任不久成为罗马化运动的首席理论家,与罗马化同仁一起创制了国语罗马字(Gwoyeu Romatzyh),日后更成长为20世纪最重要的语言学家之一。作为一个现代文艺复兴式的人物,赵元任早年受数学、物理和哲学训练,同时是翻译家、作曲家,还是控制论在中国的先锋人物,作为唯一收到梅西会议(Macy Conferences)邀请的中国学者与会发表论文。赵元任的多方面才华让他的语言学转向变得尤为困难。事实上,这一转向就发生在1916年年初。赵元任在当年1月的日记里写道:“我觉得我生来就是个语言学家、数学家和音乐家。”在上了一门他由衷喜爱的格兰金特(Charles H.Grandgent)教授的语言学课程后,赵元任做了决定:“我还是做个语文学家吧。”④赵新那:《赵元任年谱》,北京:商务出版社,2001年,第82页。赵元任对自己早年的智识成长有过总结,见《赵元任全集》第16卷,北京:商务出版社,2007年,第59—74、82页。很快,这位语文学家就开始了研究“中国语言的问题”。

《中国语言的问题》分三部分。第一部分讨论“中国语文学的科学研究”;第二部分专注“中国语音学”;最后一部分探索改革的可能,“特别关涉汉字的字母化”(p.437、p.500、p.572)。前两部分强调“科学的、历史的研究”,最后一部分关心“有建设性的改革”(p.437)。在第一部分中,赵元任把中国语言的研究分为四个分支:“(1)语音学;(2)语法与方言表达;(3)语源学,包括汉字研究;(4)语法与文学语言的表达”(p.438)。在赵元任看来,“中国语言的问题”不在书面语的研究,毕竟小学传统里有大量经典,如《说文解字》《佩文韵府》《切韵》《康熙字典》等;症结在于对中国口语研究的匮乏。这篇文章的第二部分讲的就是这个问题,赵元任日后的整个学术生涯想要纠正的也是这个问题。他坦诚,最初对于中国语言和语音研究的匮乏感来自于他对印欧语系的学习,对照“美、英、法、德学者”在“语音学领域”的“广度和深度”,中国学者的研究相形见绌。赵元任得出结论,必须把“外国的研究成果移用到中国”,借鉴“科学”“历史”“实证”的印欧语系的研究方法,丰富中国的语言和语音研究(p.438)。

文章第二部分讨论传统的“中国语音学”,并寻求其现代化的可能。在赵元任的评估体系里,从《切韵》到《康熙字典》每一个语音研究体系都有可取之处,但是没有一个足够有分析力,都不能承担科学研究中国语音的重任(p.507)。他对反切提出特别批评,认为反切的方法用上字取声母,下字取韵母和声调,不仅不能保证音素的准确,还不能排除切音者个人的发音习惯,反而在切音过程中引入诸多不确定因素。所以,“一套真正的字母”拼音系统应该是“每一个符号代表且仅代表一个音素”,“表音体系必须脱离方言而独立存在”(pp.504-505)。

由此,赵元任开始寻找“一套真正的字母”。已有的几种中国字母的尝试——王照的官话字母、多种速记法、读音统一会的努力、章炳麟的注音符号——都不能满足要求,虽然他承认章太炎的系统优于前人(p.506)。讨论完中国本土的拼音系统,赵元任迅速转向西方,提出以下“三个最重要的”系统:国际音标(IPA)、亚历山大·梅尔维尔·贝尔(Alexander Melville Bell)的“可视语音”以及奥托·叶斯柏森(Otto Jespersen)的音标系统。他认为字母书写必须是“统一语言使用的合乎逻辑的书写系统”,该系统应优先考虑“罗马字母”(p.582、p.586)。

在文章的最后一部分,赵元任为中国语言的改造和统一制定了基本方案,亦即以罗马字母拼写中国语言,从而生产一套真正的中国字母。他列举了14条“支持罗马化”的理由:

一、字母适用于我们日益变化的语言。

二、这样做有利于统一方言。

三、发音将不言自明。

四、我们只须学习十几、二十个符号,而不是上千汉字。

五、吸收外来词汇对思想和语言的发展有益。

六、一个重要面向是对技术用语的吸收。

七、翻译名词将变得容易……

八、若我们自己的文字是字母形式的,学起外语来会容易一些。

九、中国语言一旦字母化,外国人学起来将便利许多。

十、字母中文易于印刷。

十一、字母中文打起字来和英文一样快。

十二、索引、目录、字典、名录、归档系统都会大大得益于字母的使用。

十三、电报和密码用字母发会容易许多。

十四、我应当补充盲人识字教育为第十四个理由。(pp.582-584)

从语言发展到技术问题,从大众教育和扫盲到跨语际、跨文化交流,赵元任判定拉罗字母相较汉字有着无可辩驳的优越性。但是,中国文字字母化的好处虽多,其对字母普遍主义服膺之核心是意欲借科学的、字母化的新的书写系统,回应20世纪书写技术化的挑战,取得和世界其他先进文明等量齐观的资格。

赵元任似乎觉得14条正面意见还不足以论证他的主张,紧跟着他又补充了16组问答,预设反对汉字字母化的可能意见并一一进行驳斥,从语言进化论到如何正确处理文学遗产问题,从语言和文字的区别到拼音字母言文一致的高效(pp.587-591)。①赵元任1922年发表在《国语月刊》上的中文文章部分重复了1916年的这篇英文文章。赵元任:《国语罗马字的研究》,《国语月刊》第一卷第七期,1922年,第87—117页。他一面扫除罗马化反对派的顾虑,一面告诫支持罗马化的同志们,中国文字的字母化进程不会一帆风顺,但是只要遵循科学规则,那么新的中国字母就可以拼写标准的、“在方言中取得最大统一的”中国语(pp.573-574)。到时,这个中国字母的拼音系统(正字法)将比现有的许多不规范的表音系统—比如英文—都要更规范(p.590)。至此赵元任明确了汉字字母化的双任务:一、中文书写使用拉罗字母,实现字母普遍主义;二、国有化字母普遍主义,占据新的普世价值。任务一旦达成,一个新的普世的中国字母将成功书写中国现代新语言、新文学,一个新的中国终将出现。

二、两个国语

汉字字母化作为汉字革命的终极目标被提出,标志着语音中心主义和字母普遍主义在中国的确立。尽管文字改革的多方势力对使用何种字母和正字法、效忠何种政治理念往往存在分歧,但他们共同的信念是书写是语言的依附,文字是记录语音的工具。既然汉字作为记音工具尚不合格,遑论继续扮演承载中华文化和文明的历史角色,理应取而代之。新的中国文字必须首先是忠实记录语音的工具,才能进一步发展,寻求与其他书写和信息技术整合的可能。然而,语音中心主义带来的直接问题是:中国字母将记录何种语音?罗马化的支持者给出的答案是“国语”。然而国语作为一个经由日文翻译过来的新概念,并不是一个先验的存在。民国初年至少出现了两种国语——1913年订立的老国音与1924年前后确立的新国音,先后由民国政府支持并通过。值得注意的是,民国语文改革者混用“国语”与“国音”,进一步加强了语音在国语建构过程中的重要性,也进一步凸显了赵元任在1916年英文文章里提出的棘手问题——如何才能让国语“在方言中取得最大统一”。

老国音指的是1913年由读音统一会商定的、折衷各主方言区的人造国语。①关于京音与国音之争,见朱麟公:《国语问题讨论集》第六编“国语统一问题”,上海:中国书局,1921年;黎锦熙:《国语运动史纲》,北京:商务印书馆,2011年,第152—159页。关于京音国音之争与国语统一运动的研究,见村田雄二郎:《五四时期的国语统一论争——从“白话”到“国语”》,赵京华译,见王中忱等编:《东亚人文》第一辑,北京:三联书店,2008年;袁先欣:《语音、国语与民族主义:从五四时期的国语统一论争谈起》,《文学评论》2009年第4期;王东杰:《声入心通:国语运动与现代中国》,北京:北京师范大学出版社,2019年。读音统一会历时半年有余,审定6 500余字的读音,兼顾南北各地方言,保留部分古老的吴方言辅音、粤语中的尾音、以及入声,成果见于1919年出版的《国音字典》。同年,读音统一会改名为国语统一筹备会,以此表明委员会的新任务,并招揽新成员入会,如蔡元培、吴稚晖、胡适、周作人、林语堂、钱玄同和赵元任。赵元任更受命于1921年灌制《国语留声机片》。让人造国音支持者们始料未及的是,普及工作才刚开始,一场质疑国音统御地位的“京音国音”论辩便开始发难。老国音的拥趸还没来得及为国语统一真正施展拳脚,便发现必须面对新国音的挑战。

赵元任便是其中一员。即便有学理和官方的双重支持,赵元任还是迅速感受到了京音的压力。北京华语学校校长、美国传教士裴德士(W.B.Pettus)便向他坦诚,他的学校在京音国音的问题上,已然站到了国音的对立面上,因为“京语请得到会说的教习;国语只存在纸上,找不到教习”。受裴德士启发,赵元任认识到要战胜京音,就要让国音资源和京音资源一样普及。在一封1922年5月寄给黎锦熙的讨论国音字母的信中,说他计划在商务印书馆请他录的留声机片外,另录一批教外国人学国音的唱片,并为人造国音量身定制一个罗马化草案,如此便可争取在两个国语间举棋不定的外国人,“因此就可以多一个推广国语的势力”。②赵元任、黎锦熙:《讨论国音字母的两封信》,《国语月刊》第一卷第七期,1922年,第165—176页;赵元任的草案,见《国语罗马字的研究》。

赵元任对建成中外联盟共同支持老国音充满希望,并切实着手布局。然而,妨碍老国音普及的不仅仅是它的人造特性,更在于其难度。这一点即便是老国音的主要发音人赵元任也不得不承认。他在1923年4月《第二封绿信》中如此描述在纽约哥伦比亚唱片公司灌《国语留声机片》的经历:“这是一种高级汉语,类似标准的巴黎学院里的语言,或者是德国舞台上的高级德语,是一种谁都不说的语言。但我必须流利使用,其结果还要经得起机器的测试,而留声机片容易夸大任何特征。所以我用《国音字典》查了每一个不确定的字,用红笔标在稿子上,演练了不同的表达方式,还做了节奏和强度的标记。”①绿信指写或者誊印在绿色信纸上的、赵元任向海内外亲朋报告见闻的信。赵元任一生写过六封绿信,最后一封未发。赵元任:《第二封绿信》,见《赵元任全集》第16卷,第328页。即便是老国音的指定发音人都不能确定国音的种种发音,普通受众学习国语的难度可想而知。赵元任的录音过程更是凸显了语音复制过程的技术本质。这个过程涵盖国语的发声、录入和复制的全过程,作用于留声机和赵元任本人。从老国音作为拼音系统开始,到赵元任作为发音人,最后通过留声片记音,这是一连串记音书写趋向技术化的写照。书写最终成为可视语音,追求更高阶的声音复制和分析技术,将定义赵元任和中国罗马化运动追求中国字母的最后阶段,容本文后节再叙。

京音国音的竞争最终以京音的胜利告终。京音胜出的种种原因中,最主要的一条,用达尔文引用马克思·缪勒(Friedrich Max Müller)关于语言进化的讨论来说:“更好的、更简短的、更简单的形式总是时时占上风。”②Charles Darwin,The Descent of Man,and Selection in Relation to Sex,1871;repr.,Cambridge:Cambridge University Press,2009,Vol.1,p.60.1924年5月,赵元任再次受邀商务印书馆,录制《新国语留声片》。赵元任不再坚持老国音,在1925年3月的《第三封绿信》中向朋友们坦白:“这回我用了纯粹的北京发音,而不是国音。因为不瞒您说,我以为受过教育的北京人的语音未来会比国音更有前途。不过我时下的想法还没成熟到可以广而告之的地步。”③赵元任:《第三封绿信》,见《赵元任全集》第16卷,第368页。事实上,早于赵元任,国语统一筹备会于1923年便取用京音作为新国音,虽然老国音直到1932年才正式被官方弃用。赵元任在新老国语问题上的立场转变颇具象征意义,同时还留下了相应的两张唱片和两个罗马化草案,分别是1921年的《国语留声机片》和1924年的《新国语留声片》,以及1923年的老国音罗马化方案和1926年与“数人会”的同仁共同拟定的国语罗马字。④赵元任解释“数人会”名字的出典陆法言的《切韵》:“吾辈数人定则定矣。”见《赵元任全集》第16卷,第110页。大学院公布的国语罗马字原文,见赵元任:《国语罗马字对话戏戏谱:最后五分钟》,上海:中华书局,1929年,第40—52页。可以认为,无论是留声机片还是罗马化方案,都是语音书写的尝试;而从录制唱片到拟定国语罗马字,罗马化运动愈发追求语音书写的准确性和技术性,国语罗马字便是明证。

三、国语罗马字

毫无疑问,国语罗马字(Gwoyeu Romatzyh,简拼为GR,简称国罗)标志着中国罗马化运动的高潮。国罗拼写新国音,于1928年正式被中华民国大学院公布认定为“国语注音符号第二式”,地位仅次于作为第一式的注音符号。由于注音符号不主张废除并取代汉字,国罗的官方身份自然被当成汉字革命的最高成就和希望所在。赵元任作为主要拟定人,在日记里激动不已:“国罗已于9月26日公布了。万岁!!!”⑤引自赵元任的日记,原文用国罗拼写:“G.R.yii yu jeou yueh 26 ry gong buh le.Hooray!!!”见《赵元任年谱》,第154页。三个感叹号既是对国罗成功的骄傲,也是对国罗远大前途的信心。在赵元任看来,国罗的未来,不光是要从国语注音符号第二式变成第一式,也不仅仅是做新的中国字母;国罗的终极使命是成为能描摹所有语言的普世字母。借赵元任友人、瑞典汉学家高本汉(Bernhard Karlgren)的话说,汉字的拼音方案多得比一年中的日子还要多;①Bernhard Karlgren,The Romanization of Chinese:APaper Read Before the China Society on January 19,1928,London:China Society,1928,p.1.国罗能在众多拼音字母方案中脱颖而出,要仰仗它过人的记音能力。惯常对国罗的评价往往专注讨论国罗如何为追求记音准确,导致拼法复杂和不实用,从而遮蔽国罗的真正野心:在达成字母普遍主义的同时将其国有化。同样被遮蔽的是由国语罗马字运动揭示的汉字字母化进程内部的潜在矛盾。服膺语音中心主义的字母普世主义固然是国罗追求的形式,但当国罗为记音的完美进一步探索其他记音技术时,拉罗字母作为一切记音文字的普世形式自然要让位于更先进的、更能生产“可视语音”的书写技术,比如下文将论述的更科学的正字法、戏谱和声谱仪。可以说,20世纪的汉字革命,从一开始就发现了语音中心主义和字母普遍主义间的吊诡。精彩的是,这组尖锐的矛盾在国罗发展之初,甚至在国罗正式审定之前,就在一封1925年2月24日高本汉写给赵元任的信里一览无余(见附件1)。

高本汉(1889—1978),瑞典人,著名语言学家、博学家、民俗学家,曾任哥德堡大学教授,后出任远东古物博物馆馆长长达20年。早年研究瑞典方言,后兴趣东迁,成为瑞典至今仍首屈一指的杰出汉学家。作为历史语言学的先驱,高本汉是重构上古、中古汉语的第一人。他与赵元任相识于1924年,并维持终生友谊。两人最广为人知的合作是《中国音韵学研究》,该书原是高本汉的博士论文,后由高本汉亲自邀请赵元任翻译,最后由赵元任、李方桂和罗常培三人合力完成,并对赵元任日后在中央研究院展开的方言调查有相当的影响。②Bernhard Karlgren,Études sur la Phonologie Chinoise,Leiden:Brill,1915-1926.高本汉:《中国音韵学研究》,赵元任、罗常培、李方桂译,上海:商务印书馆,1940年。同样重要但鲜为人知的是两人关于国罗展开的合作和竞争,这从高本汉的信中可窥探一二。来信的时间1925年2月,正是前文提及赵元任写作《第三封绿信》的时刻,恰好是他在国语问题上弃旧从新的节点。从高本汉信的内容和口吻看,不难判断这是他给赵元任的回信,赵元任信中显然提及新老国音的问题,并可能征求高本汉对中国罗马化运动的意见。高本汉的回信,“踌躇许久”才写就,语气恳切友好,给出了诚实的意见。高本汉对赵元任“信里的问题”思考再三,得出以下结论:首先,中国语文的未来必须让北京话成为“高级汉语”,并以罗马化拼音书写;其次,高本汉推介他自己的《中日汉字分析字典》中使用的罗马化拼音系统作为中国字母的候选人,这在一定程度上可以解释为何高本汉在国罗公布后表达了对国罗的不满;最后,他对赵元任表示鼓励,希望如赵元任一般的有识之士能尽快着手罗马化的实际工作,最后还提出了实践过程中的注意事项。整封信的定调虽是同志间的交流,然高本汉的意见俨然是专家的权威意见,友好的字里行间频繁出现祈使句,共计使用九次“应该”,两次“不要”。有趣的是,中国语文改革后来的发展确实证明高本汉的先见之明——从北京话作为普通话的基础,到必须制作简单的正字法,从普及课本的重要性,到对改革的宣传,高本汉都被证明是正确的。不过这封信最值得玩味之处倒不在高本汉的高瞻远瞩,而在于它勾勒了一个支持罗马化的国际联盟如何集结、内部如何竞争的全过程。

首先是罗马化联盟的形成。高本汉在宣布中国语文的未来是北京音、罗马字,且必然是罗马化国际联盟一员的同时,不期然描述了中国文字在其中的地位。高本汉写道:“有一样东西最能帮助新中国加入全球智识世界并被大家接受——普遍文字(a common script);这将使阅读和复制新中国文学变得简单自然,这些作品将很容易地以引文的形式出现在西方文献里。要做到这一点,只有使用罗马字母。”需要说明的是,普遍字母未见得必须是拉罗字母,追求普遍文字也不是高本汉的发明。早在17世纪就有杨森派的《波尔·罗亚尔语法》、乔治·达尔伽诺的《符号技艺》、约翰·威尔金斯的《论真字符和哲学语言的取得》,还有莱布尼茨的微积分、洪堡的语言思想;到了19世纪末20世纪初,还有各式人造文字,比如世界语、伊多语,以及受威尔金斯启发的、由瑞恰慈和奥格登在英国剑桥发明的850个单词组成的“基本英语”,人类寻求普世沟通、建构通天巴别塔的尝试可谓源远流长;①Roy Harris and Talbot Taylor,eds.,Landmarks in Linguistic Thought I:The Western Tradition from Socrates to Saussure,New York:Routledge,1997,pp.xiv-xviii;Wilhelm von Humboldt,Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts,Berlin:Druckerei der Königlichen Akademie der Wissenschaften,1836;C.K.Ogden,Debabelization:With a Survey of Contemporary Opinion on the Problem of a Universal Language,London:K.Paul,Trench,Trubner,1931;Roy Harris,Language,Saussure and Wittgenstein:How to Play Games with Words,New York:Routledge,1990.然而,到20世纪初,普遍文字的指涉俨然仅限于拉罗字母而不做它选。中国文字虽受邀加入成为普遍文字的一员,然其入会资格是且仅是西文文献里的“引文”。因为是受邀而不是被迫,所以汉字字母化加入的是一个自觉自愿支持字母普遍主义的国际联盟。有意思的是,若成为引文便是中国文字加入罗马化联盟的全部,那么这至多是一个(自我)东方主义的故事;恰恰相反,中国文字意欲成为普遍文字、挑战字母中心主义的故事才刚刚开始。

高本汉在描摹罗马化联盟的形成的同时,不经意间也让我们一窥罗马化联盟内部的张力。他在信中告诫说:“(新的)书写系统应该尽可能简单,变音符号不要多(除了标记音调)。只要符合逻辑和前后一致,这套系统无须完全描摹发音。”如前文所述,高本汉推荐的正是他自己的《中日汉字分析字典》使用的罗马化拼音,然而国罗非但剔除标记音调的意见,还使用一套相当繁复的拼音规则,他在国罗公布数月后便公开发言:“我承认我对国罗不敢恭维。”②Bernhard Karlgren,The Romanization of Chinese,pp.2,18.童庆生更指出欧洲思想界17世纪以来对世界共同语的想象在一定程度上受欧洲汉语以及汉字观的影响,而欧洲的汉语以及汉字观在19世纪末20世纪初又反过来深刻影响了中国的知识精英。童庆生:《汉语的意义:语文学、世界文学和西方汉语观》,北京:三联书店,2019年,第四、五章。

赵元任从未回应过高本汉对国罗的批评,对这封国罗公布前的来信不置一词,更对高本汉在国罗诞生过程中扮演过何种角色未留只字片语。然而赵元任、高本汉二人的分歧可从国罗方案本身推得。高本汉不欣赏的恰恰是赵元任最引以为豪的——对中文声调的处理,即舍弃标音符号、只用字母标声调的记音方法。国罗拼写新国音的四声基本规则如下:用“基本形式”(如“花”拼作hua,“山”拼作shan)表示阴平,阳平则在开口韵的元音后加“r”(如“茶”char,“同”torng),上声重复元音(如“起”chii,“反”faan),去声须改或者加韵尾(如“要”yaw,“器”chih)。③赵元任:《最后五分钟》,上海:上海中华书局,民国十八年(1929年),第41页。高本汉在1928年的论文中对国罗的拼音凡例所作的评价虽别有匠心,但去语音现实甚远。④Bernhard Karlgren,The Romanization of Chinese,p.19.赵元任、高本汉二人显然对声调的标识有不同见解,否则赵元任也不会忽略高本汉1925年信里的毛遂自荐。更重要的是,表面的声调标音之争其实有着更深层次的冲突:国际罗马化联盟内部对于语音中心主义实践程度的分歧。赵元任追求的是尽可能准确的记音,科学性压倒实用性,不惜为此制造繁复的拼音规则。因为如果汉字字母化的根本目标是忠实记录语音,那么新的中国字母及其正字法就应该超越简单的元音加辅音的记音模式,进而囊括发音时间、音高、泛音、甚至噪音,这一主张赵元任在一篇1924年的论文《语音的物理成素》里就已清晰表达,并在他1929年推出的国罗教科书《最后五分钟》里展现得淋漓尽致。⑤赵元任:《语音的物理成素》,《科学》第九卷第五期,1924年,第523—535页。相反地,高本汉信里明确告诫赵元任,实用性比科学性重要,新的中国字母“无须完全描摹发音”;中国罗马化的志士们大可移用高氏字典里的带标音符号的系统,从而把主要精力放在制作新教科书和创作新文学上。赵元任、高本汉二人的联盟和竞争,恰好可以理解成汉字字母化之双任务间的冲突,如果罗马化的联盟是对字母普遍主义的服从、对语音中心主义的效忠,那么罗马化联盟内部的竞争则凸显对科学化、技术化的完美语音书写的要求,拉罗字母及其现有的正字法不再先验地代表语音中心主义的终极形式;随着中国罗马化运动的推进,中国字母生发出成为普遍文字的雄心。赵元任在1922年的文章《国语罗马字的研究》末尾畅想,新的字母化的中国文将比标音不准确的英文、法文更科学,可能用不了一世纪,“那时候的小孩子看见了英文,倒要反过来问:‘怎么他们英国人也写中国字?’”。①赵元任:《国语罗马字的研究》,第117页。

四、“中国字母”

在一封1927年5月赵元任寄给高本汉的信中,他高兴地向高本汉宣布,自己理想的“中国字”即将问世:“我用国罗和汉字翻译了米恩(A.A.Milne)的一部独幕喜剧叫《康伯利三人行》(The Camberley Triangle),两部分对页印刷。书末的长附录里,我研究了北京话的语调(speech melody)。”②赵元任致高本汉信,1927年6月25日,赵元任档案,第5箱,美国加州大学伯克利分校班克罗夫特(Bancroft)图书馆藏。这本小书一方面回应了高本汉前信提出的多做罗马化“读本”的倡议,一方面“做第一次以说话方式写白话的尝试”。③赵元任后来还翻译了路易斯·卡罗(Lewis Carroll)的《走到镜子里》(Through the Looking-Glass),国罗标题为Tzooudaw jingtz lii,于1938年在上海出版,后毁于日军炮火,再版收录于Chao,Sayable Chinese,Vol.2,Ithaca,N.Y.:Spoken Language Services,1974。需要说明的是,国罗读本第一本并非赵元任所作,见黎锦熙:《国语模范读本首册》,上海:中华书局,1928年。赵元任为这部实验读本起名:《国语罗马字对话戏戏谱:最后五分钟》。

所谓“戏谱”,顾名思义,就是把话剧当成戏曲或歌剧来创作和记谱,将拼音记音与音乐记谱相结合,从而尽可能全面地记录语音的各项物理成素。戏谱的创作者于是集作家和作曲家于一身,戏谱的表演者则变身为演员兼歌手。赵元任创作戏谱的灵感源于某次在巴黎看麦克唐纳剧团(Macdona Players)上演的萧伯纳的《卖花女》(Pygmalion)。女主角卖花姑娘的伦敦东区土话(Cockney)说得如此糟糕,逼得赵元任感叹若没有“严格的语音学的训练”,便没有“作戏的资格”,“不配上台”。赵元任于是断言不久人们就应该“拿音乐跟语音学的符号来应用到戏剧”,因为:“咱们既然对于唱戏的唱错了调儿或是唱脱了板儿都不能原谅,那么对于说对话戏的岂不更应该责她们严格的用一种最达意的音高跟时间的用法吗?”《最后五分钟》正是打破音乐和语音学的界限的尝试。赵元任最理想的记谱是在国罗基础上引入国际音标、五线谱,加入节奏和强弱符号如“andante,crescendo,mf,pp”(行板、渐强、中强、很弱)。④赵元任:《最后五分钟》,第24—28页。但是他也充分意识到“国际音标太难印刷”,且话剧里“同时几个人说话的机会少,可以不用五线谱”,“简谱也就够了”。⑤赵元任:《最后五分钟》,第28页。所以《最后五分钟》采用的是形式大体是在国罗基础上给关键字句加简谱,以及用一系列标音符号来传音达意。

赵元任的《最后五分钟》,虽现已大略被人遗忘,出版当年却被寄予厚望。这倒不是因为其故事性或文学性——米恩的独幕剧讲的是一位一战英国老兵、他的妻子以及妻子的情人之间的三角恋故事,赵元任的翻译忠实传神,只是将一战老兵改成了中国留美学生陈丹里,讲述了他与妻子恺林和情敌鲁季流的爱情纠葛;并改题目为“最后五分钟”,以强调陈丹里如何提议自己和鲁季流各与恺林相处五分钟,劝得恺林迷途知返,家庭圆满。如此简单的故事和有限的篇幅恐难当中国字母新文学的大任,《最后五分钟》真正让赵元任引以为豪的是它对北京音的细致研究以及它代表的完美拟写语音的可能性。需要说明的是,国罗日后固然以繁复不好用著称,但是它繁复不好用的最基本原因是它对完美拟写语音的追求。以下仅举一段鲁季流在最后五分钟的不明智发言为例,说明戏谱的规则种种:

Luu(bunayfarnde:)Ta yaw nehwuu-fen jong gannma ne?Ta yaw· te yeou sherme yonq·chuh ne?(Jii tzyh shian jian how tsu,shian kuay how mann:)Buguoh jiowsh duey nii shuo i-taw—heen beitsaan de libye-tsyr2,tzuoh de haoshianq nii baa ta ibeytzde sheng·hwo nonq-tzau le·shyhde,—chishyr a,hng!ta gwutzlii hair gelxde shiawj ne,mei sheang daw jehme rongyih jiow baa nii nonq-·diaw… Hairsh buyaw ba,a()!Tzarm diinghao a,—woo jeh dou sh wey nii shuo d'a,Kaelin,—tzarm diinghao hairsh(:shanq jii tzyh kuay)chenn yeou jehge jihuey de·shyr·howl chingchinglde tzoou·diaw le.Tzarm sweihwo keryii tazy shiee shiin·lai,(yiishiah di,tsu,tuhchi-de saangtz:)yaw jiee·shyh sherme dou keryii jiee·shyh.①赵元任:《最后五分钟》,第102、103页。

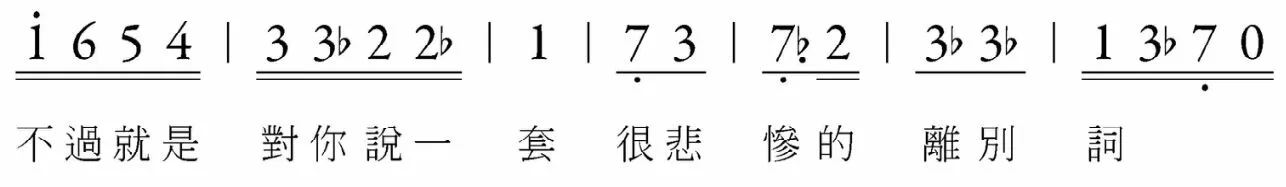

“戏谱凡例”中阐释了上文出现的种种符号的使用方法。汉字中某字边上的小字,如“什蛇”表示“什”应发“蛇”的音。括号中的文字说明正文说话的方法,如“不耐烦的”。冒号(赵元任称之为“竖双点”)出现的位置标明某种说话方式是针对前文还是后文,如“不耐烦的:”就是下文用不耐烦的方式说,“”便是上文应用该简谱记谱方式吟唱。加重语气时,汉字使用下滑波浪线,国罗用斜体。若出现一组连接号,如“—咱们顶好阿,—我这都兜是为你说「的阿」打,恺林,—”,则指示换口气或者插一句话;只有一个连接号“—”表示前一个字发音延长或在发音过程中被打断。另外,要把某两个字连起来读,则用“「」”表示。②赵元任:《最后五分钟》,第54、56页。这些许规则虽已足够繁杂,但真正的创新还不止于此。赵元任以“不过就是对你说一套很悲惨的离别词”为例,示范最关键的华彩乐章如何使用简谱或五线谱(见图1、图2)谱写。赵元任要的是作为剧作家和作曲家对于语音再现的最大控制——时间、音高、表情动作都必须按照戏谱规定的呈现,用他的话说,演员必须“严格的照谱说话”。③赵元任:《最后五分钟》,第57页。

图1 《最后五分钟》第102页

图2 《最后五分钟》第103页

国语罗马字戏谱成功地把对记音和语音再现的控制推向极致,其结果是它无可辩驳的准确度以及无可否认的使用难度。国罗的批评者们,包括高本汉,彼时就指出国罗门槛太高,非专业人士不能掌握。鲁迅委婉地表示,国罗是学者书斋里的“清玩”,前途堪忧;④鲁迅:《论新文字》,《关于新文字》,见《鲁迅全集》第6卷,北京:人民文学出版社,2005年,第458、165页。而瞿秋白作为拉丁化运动的主将,更直接攻击国罗“肉麻”。①瞿秋白:《罗马字的中国文还是肉麻字的中国文》,见《瞿秋白文集文学编》第3卷,北京:人民文学出版社,1989年,第221页。类似的批评虽不无道理,但却无视并遮蔽了国罗的真正野心所在——做一套能完美描摹任何语音之物理成素的拼音系统。国罗戏谱从实用的角度看确实不成功,但它在学理的角度提出了新的问题:既然追求完美语音拟写、生产可视语音是汉字革命的诉求,那么又有什么理由止步于拉罗字母?在留声机和其他声音复制技术大爆发的时代,字母作为最好的记音技术的自我定位难道不是已然过时了吗?若书写只是语音的附庸,那书写——不仅仅是中文书写——未来将以何种形态出现,又能生产何种意义?有意思的是,这些重要的理论问题于汉字革命发端之际,就因为国罗的探索而浮出水面,至今仍值得思考。国罗对“可视语音”最后阶段的探索,最直接的结果便是揭示了语音中心主义与字母普遍主义之间的矛盾:若对语音中心主义的追求是字母普遍主义在世界范围内得以生根发芽的生命力所在,那么同样的生命力最终暴露出字母普遍主义在更强大的声音复制技术面前的局限。罗马化运动在追求中国字母的进程中,由支持拉罗的字母普遍主义开端,以暴露其合法性危机为结尾。

五、“可视书写”与字母中心主义的终结

这个暴露拉罗之字母普遍主义合法性的新技术叫声谱仪。1947年赵元任在一封写给傅斯年的信中说它是“实验语言学革命性的新发展”。②《赵元任致傅斯年信》,1947年10月9日,赵元任档案,第3箱。声谱仪起源于美国贝尔实验室1941年启动的一项军工研究——“可视语音”(visible speech),这项研究于1947年解密并成书,题目就叫《可视语音》。③Ralph K.Potter,George A.Kopp,and Harriet C.Green,Visible Speech,New York:Van Nostrand,1947.声谱仪针对美军对“声音的视觉翻译”的需求,“给较短语音样本的频率、强度和时间值,提供可视记录”;声谱仪的每一针图像横轴记录时间值,纵轴代表声波震动频率,声纹的粗细指示声波震动的强度。其结果,按照其时贝尔实验室主席巴克利(Oliver E.Buckley)写在《可视语音》前言里的话说:“这是人类第一次可以图像化地再现声音并印刷声谱。”④Potter,Kopp,and Green,Visible Speech,xv.

可视语音不光是贝尔实验室为美军开发的新技术,也可以用来描述巴别塔以降对普遍文字的追求,更和贝尔实验室自己的起源故事有关。贝尔实验室的创始人亚历山大·格雷姆·贝尔(Alexander Graham Bell)的父亲亚历山大·梅尔维尔·贝尔(Alexander Melville Bell)自己就写过另一本《可视语音》(1867年),其中记录了贝尔父子如何合作公开表演普遍文字记音法:老贝尔会首先请小贝尔离场,之后邀请观众席里远道而来的客人随意说一句话或一个词,老贝尔随即用他自己的“普遍文字”(universal alphabetics)记录,再请回场外的小贝尔,从未听见观众发言的小贝尔此时将成功读出老贝尔的记音,往往与观众之前的发音无差,表演通常在观众为可视语音的欢呼中结束。显而易见,贝尔父子的早期探索为后来贝尔实验室致力于聋人教育打下基础。除了聋人教育外,可视语音还为诸多其他领域,如医学研究、音乐记谱、动物语音研究,提供大量语音分析数据。然而可视语音最被重视的是它作为完美记音的视觉呈现,象征着人类追逐普遍文字和普世沟通的可能。贝尔实验室1947年的《可视语音》书中断言声谱仪生产的图像将发展为一种“普世书写”,它将如实记录任何外语,任何外语的书写系统将自动被简化,学习书写系统就是学习说话的过程。⑤Potter,Kopp,and Green,Visible Speech,p.421.人类追求普遍文字的征程,从杨森派到莱布尼茨,从洪堡到柴门霍夫,包括高本汉和赵元任,似乎终将由声谱仪的可视语音完成。

作为一个追求普遍字母、关心语音技术的语音学家,赵元任顺理成章地会对声谱仪的大感兴趣且击节赞赏。需要说明的是,赵元任不仅仅是一个可视语音的旁观者。从1941年开始声谱仪的研究到1947年《可视语音》出版,赵元任恰好在贝尔实验室担任顾问,有机会早于旁人了解声谱仪的研究计划。早在1939年,赵元任便通过在康奈尔大学本科时期的同窗好友、时任贝尔助理副主席的罗伯特·金(Robert W.King)询问贝尔实验室语言学的藏书情况以及到实验室尝试“时间-音高图像记录”的可能。①《赵元任致罗伯特·金的信》,1940年4月7日,赵元任档案,第5箱。由时任中华民国驻美大使、同为康奈尔大学同窗的胡适推荐,赵元任成为贝尔实验室的顾问,任期一直到1947年结束。尽管赵元任此时由于未入美籍不能获得实验室的全面安全许可,但他仍获准近距离观察对他开放的实验,参与实验室的语音和语音学研究,并与研究员拉尔夫·波特(Ralph Potter)——正是可视语音项目的参与者之一——多有互动。②《胡适为赵元任写给贝尔实验室的推荐信》,1940年3月22日,赵元任档案,第4箱。根据加州大学伯克利分校的赵元任档案显示,赵元任还向实验室主席巴克利许诺会在顾问任期结束后提交一份可视语音的报告。虽档案中未见这份报告,但存有两个关于声谱仪的演讲大纲,其一,1947年12月10日向“加州语言学家小组”宣读的《可视声谱》主要描述声谱仪的工作原理;其二,1951年6月26日在加州大学伯克利分校发表的《声谱仪》则提供若干声谱图并解释它们在语音分析中的作用。③《赵元任致巴克利信》,1947年6月8日;赵元任,《可视声谱》,1947年12月10日;《声谱仪》,1951年6月26日,赵元任档案,第25箱。赵元任对声谱仪的兴趣延续到他1968年的英文著作《语言与符号系统》。

在赵元任看来,声谱仪的意义是革命性的,以至于语音学和声音复制技术的历史应该被分为前声谱仪时代和后声谱仪时代。④Chao,The Sound Spectrograph,June 26,1951.其划时代意义在于声谱仪不仅验证和补足了旧理论,还启发了语音描述的新研究。传统字母拼音系统里,同一个词即便由不同的人发音,书写方式是统一的。但是,基本常识告诉我们同一个音频,来自长笛或黑管,男人或小孩,并不构成同样的声音。声谱仪所做的正是在勾勒时间相对于音高的关系之外,视觉化其他三项物理成素:“位置、速度和压力。”⑤Yuen Ren Chao,Language and Symbolic Systems,Cambridge:Cambridge University Press,1968,p.161.所以,声谱图的可视语音不仅可以科学地再现频率-强度-时间的关系,还能捕捉发音者的个体特性。这些声谱图如此确切,被《可视语音》誉为“新的A,B,C”。⑥Potter,Kopp,and Green,Visible Speech,pp.53-56.虽如前文所述,声谱图的应用远不仅限于声纹字母,但对声纹的高度评价的主要原因之一是它确实是比拉罗字母更优越的拼音字母。例如,赵元任观察到声谱图擅长捕捉元音,元音声谱图不仅“证明了以舌头高度和前后位置来给元音分类的传统做法”;还给这些元音的视觉呈现增加了个体特征,这意味着可视语音能够复制尽可能多的物理成素并摒除噪音。⑦Chao,Language and Symbolic Systems,pp.164,169.赵元任认为,声谱仪作为彼时可视语音的最尖端技术,打破了拼音字母的局限,免受不精准正字法的干扰,堪称是理想的科学工具,甚至优于他自己的国罗戏谱。

颇具讽刺意味的是,无论是赵元任还是贝尔实验室的《可视语音》,在赞美声谱仪提供更精准“新的A,B,C”的同时,似乎忘记了声谱仪的划时代意义恰恰证明了拼音字母“A,B,C”记音的不准确性。对照声谱纹清晰无误的科学图像,任何拼音文字,包括拉罗字母在内,都相形见绌。虽然声谱仪被类比为A,B,C,但其革命性恰恰在于它对拼音字母的超越,对拉罗的统御地位的挑战,对字母普遍主义合法性的消解。赵元任和贝尔实验室似乎忘记的第二件事,是声谱仪记录的是某一种语言的科学图像,无论图像再精准、包含再多物理成素,它都是某个语言的产物,都不可能先验地跨越语言的沟壑,达成普世沟通。一个贝尔实验室的美国研究员,即便可以读取日语的声谱图,在没有学习过日语的前提下,也不可能基于声谱图的准确性理解声谱图的语义。所以,声谱图挑战字母普遍主义的同时,进一步加强了语音凌驾于书写之上的语音中心主义;无论是字母书写,留声机片书写,还是声谱图书写,语音书写最终指向的仍旧是语言。最终,字母普遍主义的大厦轰然倒塌,语音中心主义的旗帜仍旧高扬。

结语

中国罗马化运动作为汉字革命的肇端,应和了语音中心主义在世界范围内的兴起。而中国罗马化运动的特殊之处在于,随着以赵元任为代表的罗马化支持者对中国字母的探索,日趋技术化的书写观对字母普遍主义提出了挑战。新的超越拉罗字母的语音书写技术成熟之时,也就是字母普遍主义以及基于此的西方本民族中心主义(ethnocentrism)的终结之日。①法国哲学家德里达定义拼音字母书写的形而上学为西方最根深蒂固的本民族中心主义。见Jacques Derrida,Of Grammatology,trans.Gayatri Chakravorty Spivak,Baltimore:Johns Hopkins University Press,2016,p.131。不无吊诡的是,中国罗马化运动在服膺语音中心逻辑的同时,不期然地揭示了语音中心主义与其孪生的字母普遍主义之间的核心矛盾。随着字母普遍主义在中国的终结,罗马化不得不在语音中心主义主张语言凌驾书写之上的框架内部,重新思考书写不仅仅作为语言附庸的意义。这也是汉字革命在接下来的发展过程中不得不面对的主题。

附件1 1925年2月24日高本汉致赵元任信原文及译文

Dear Mr.Chao,

I have hesitated for a long time to answer your last kind letter—because I was not sure what to advise in the matter in question.My philological experience insists on telling me that the evolution of a living language can never be led in a certain direction through a decision to speak in a certain way.You cannot make up,artificially,a language forming an average between a group of strongly divergent dialects and then make it to be freely spoken(you have made this experience yourself,as you told me).I believe the one way is to choose a living language as a norm and then make ever larger groups of people adopt it through the influence of those who speak it naturally as their mother tongue.There can be very little question as to which this language should be in China.That is decided,not by philology but by history.Just as Parisian must be the normative French,whatever its merits may be when historically viewed,in the same way Pekinese has to be“High Chinese,”even if there are other dialects which have deviated less from the older stages of the language.This,however,does not mean that you should not eliminate extreme Peking t'uhua,particular vulgar phrases or the peculiar pronunciation of certain individual words(e.g.kau-sung for kausu);such normalization is the rule also regarding Parisian for instance.

As a control and support for this“high Chinese”Pekinese you should make it a phonetically written language with a new and flourishing literature.I fail to see the use of inventing new and complicated phonetic characters for this.There is one thing which more than anything else would help to bring new China in contact with and make it really useful to and appreciated by the rest of the intellectual world:a common script,making it easy and natural to read the new Chinese literature and reproduce it,print it as quotations in western works.This can only be done by writing New High Chinese with Roman letters.The Japanese are beginning to realize a similar truth for their part.You will finish by doing so for yourself.The sooner you do it,the less loss of work and valuable time.The writing system should be as simple as possible,with few diacritical marks(except the tones).It does not matter if it does not reproduce the pronunciation shades quite closely,if it is only logical and consistent.On one or two points it seems advisable to be conservative and write historically,with a view to the language as a whole,thus經king and井tsing,行hing and星sing according to etymology.

As a matter of fact I think that the system used in the Peking column of my new dictionary is about as simple and in the same time as scientific as you can ever make a practical system.There are very few peculiar signs,and all exist in every ordinary printing stock.X,r,ts etc.①“X,r,ts”笔迹不清,此处是笔者的猜想。此段与下文的下划线均是高本汉本人的强调。are used since a hundred years in all western scientific literature and hence well known as to their phonetic value.

What the kuoëmovement should do is to publish extensive texts(of high literary value)in this or some similar simple system and get them spread,read and loved.And what you should do next summer is to read these texts into the phonograph with as exact Peking pronunciation as you can make it.Interested people will compare your living record with your written representation,they will know what to read into the latter—and your New High Chinese is born!Above all:do not make too many primers about the new language,but make primers on all subjects(history,literature,geography etc.)written in the new language,and good new Chinese literature(fiction and thought)in it,and you will succeed.

I am afraid that my advice is not so tempting as it is sound.But one word of warning:if people like you,who can understand and appreciate the difference between a logical and scientific alphabetic writing and a clumsy and illogical missionary system,if you do not step forward in time and lead the movement in such a practical and reasonable direction but use up your force in utopian endeavors to carry through something still more desireable[sic]and historically elaborate—a new artificially made language—then evolution will go tis[sic]own way over your heads and carry through,with the force of necessity,something infinitely inferior still,e.g.a modern literature written in Wadee's system!Videant consules!②Videant consules是拉丁文“让判官们看着办”的意思,译文是意译。

I will not say more than this because I believe that leading young spirits in every country have to work out the best course for their own country without being too much meddled with;I have written just enough to let you see what I would imagine be the best.

With many kind wishes,

Ever yours,

B.Karlgren.③《高本汉致赵元任信》,1925年2月24日,赵元任档案,第5箱。感谢高本汉家人准许信件发表。

亲爱的赵先生:

我踌躇许久,这才回应您上一封恳切的来信——因我不知如何回复信里的问题。我的语文学经验告诉我活语言的进化自有方向,不以想要如何说话的某种特定意志为转移。您不能要求一个人工炮制的、取众多大相径庭方言之平均值的语言,能够广为流传(如您自述,您就有亲身经验)。我相信唯一的方法是选择一个活的语言作为规范,让以它为母语的人们去影响其他人,从而扩大其影响。在中国,挑选这个语言应该不是问题。这不是语文学(philology)决定的,而是历史决定的。就像巴黎话无论出于什么历史考量必须成为标准语一样,北京话也必须成为“高级汉语”,即便有其他方言比北京话离中古音更近。当然,这并不意味着您不应该去除那些极端的北京土话,尤其是不雅词汇或者某些字的特殊发音(比如“告诉”念成“告送[kao-sung]”);如是的规范过程巴黎话也经历过。

作为对北京话这个“高级汉语”的规约和支持,您应该把它当做一个拼音的书面语,用它创作新的、有生命力的文学。我不认为有必要发明新且繁杂的拼音字母。有一样东西最能帮助新中国加入全球智识世界并被大家接受——普遍文字(a common script);这将使阅读和复制新中国文学变得简单自然,这些作品将很容易地以引文的形式出现在西方文献里。要做到这一点,只有使用罗马字母。日本学人正开始意识到类似的真相。您将亲自完成这项工作。您越快动手,您的心血和宝贵的时间就浪费得越少。(新的)书写系统应该尽可能简单,变音符号不要多(除了标记音调)。只要符合逻辑和前后一致,这套系统无须完全描摹发音。在一两个关键记音问题上,可能应该保守些,遵从历史发音并考虑语音整体:依据语源学,比如“经”作[king],“井”作[tsing],“行”作[hing],“星”作[sing]。

事实上,我认为我自己的新字典里,在北京话这一栏里使用的系统从实际使用角度看是最简单、科学的了。我的系统使用的符号基本没有特殊符号,且现有的印刷技术普遍能满足,比如X,r,ts等音值明确,已经在西方科学文献里用了一百年了。

国语运动应该用在下的系统或者其他类似的简单的系统来发表大量文本(要有较高文学价值),让它们普及、被阅读、被喜爱。而您明年夏天就应该用尽可能标准的北京话,把这些文本灌成唱片。有兴趣的人们自会比较您的活唱片和写在纸面上的系统,从而学会这套系统——如是之,您的新的高级汉语就诞生了!最要紧的一样:不要制作过多关于这个新语言的读本,而是用这个新语言写各种题目的读本(历史、文学、地理等等),作尚佳的中国文学(小说和有思想的文字);您会成功的。

恐怕我的建议并不中听。不过我还是有一句警言:您这样的方家清楚知晓合乎逻辑的、科学的字母书写如何区别于笨拙而不合逻辑的传教士书写系统,若您不及时出手把运动引向符合实际与情理的方向,而把力气耗费在建构乌托邦上,强推一种更合乎您心意、在语源上更有依据的、新人工语言,那么进化论将自有决断,最后的结果可能无限糟糕,让您惊讶——用威妥玛拼音写的中国现代文学!我们拭目以待!

我应该就此打住了。我相信每个国家的青年领袖们都应该为自己的祖国自主抉择而不受过多干扰;我以上所书已然足够说明我心中最好的方案。

致以美好的祝愿!

您的高本汉

- 清华大学学报(哲学社会科学版)的其它文章

- 野蛮与文明:烟草及其所经历的全球化

- 革命战争年代的清华地下党员名单

- 赵元任的哈佛大学成绩单

——兼论其中的“科学史”课程