穿越

姚雅丽

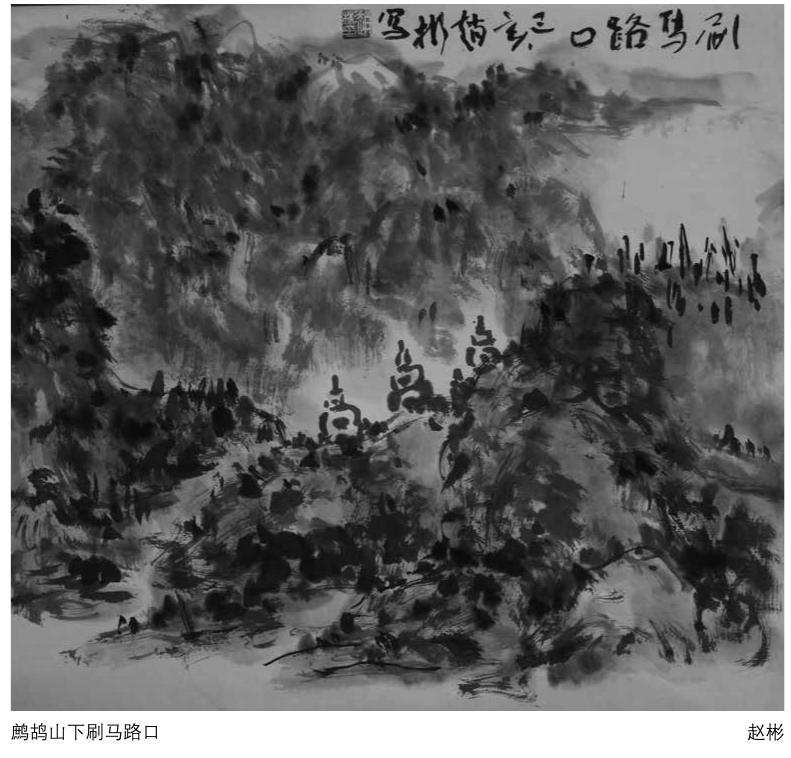

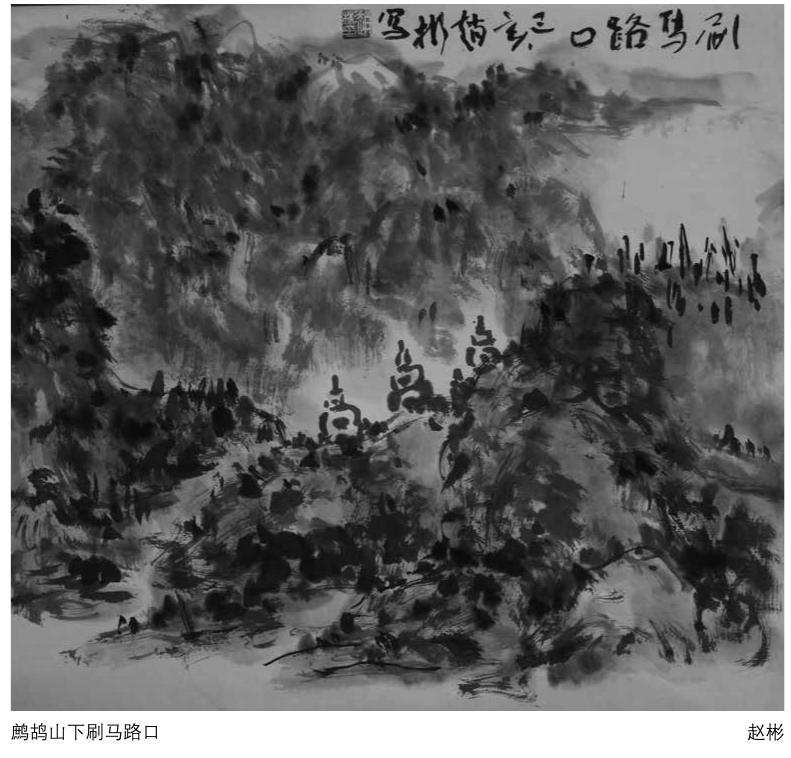

草 垛

在清流,我玩了一回穿越。我逆流而上,或顺流而下,辨识着一条江,指认着一个湖。沿途的兰花、桂花、樱花、菊花、石斛一一被唤醒。它们连同阳光,都做了我的同谋。

我在人世间盲目晃荡了数十载。总以为不必惊慌,坚信还有大把的好时光,坚信前头必定有好光景在等待。却浑然不知:行走人间,是一个不断失却的过程,青春、健康、爱情、至亲渐渐远去。某一天清晨起来,落枕了,半边肩颈酸痛,脖子动弹不得,一动,就有一条筋拧着,连说话、喝水都牵扯着疼。扛着个脑袋像扛着千斤重物似的。至于白头发的入侵,皱纹的入驻,胶原蛋白的流失更是一个不动声色的过程。直至在街头偶遇当年的老同学,俩人在一瞬间都愣住了,都从对方的眼神里读懂了岁月的冷酷,它已经杀得你遍体鳞伤,或干脆帮你改头换脸。虽然很勇敢地把自己装扮成粉红中年少女,也忙不迭地实施各种补救措施:拉皮、微整、全套护理,结果却收效甚微或根本无回天之力。可人总是很固执,勒住时光的绳索耍赖不走,时时想着穿越回去,且不由分说地拉上一群人一起飞……

让我来描述一下穿越回去的画面:平展展的地里,晚稻一茬茬割下来,刚脱了谷粒,稻草在田中央或田埂边堆成了一垛垛,有像巨型蘑菇的,有如变形城堡的,有似神秘魔方的,总之都是令人极度想扑过去的。它们卸去了重任,松弛下来,在等待下一场春耕的空隙,遇上了穿越而来的我们——在辗转中偶然的相遇。在它们还没成为草垛,是肩负着丰衣足食的使命的,那时有人小心翼翼地伺候它,看它的脸色。它也故作姿态,和我们拉开了距离,我们眼巴巴地盼着它解甲归田。当它卸下枝头的谷穗时,往日的骄矜也一点一点地褪去,失去,它这才转过身来,讨好地对着我们笑。此刻它们自觉地退到季节的边缘,让故事的发生有了足够的场地。

田野向四下展开,它给自己涂抹的色彩是反复酝酿的。一层层的金黄堆砌上去,厚实而奢华,大地就有了喜悦溢出来,也让情节的发酵有了温床。稻茬横平竖直,整齐排列着,如同徐徐铺展的诗行。摸上去软软的仍残存着稻香,那是完成使命后的安然恬美。在一个季节的等待中,稻梗默默地举着丰收的果实,进而衍生出日子纷至沓来的细节。当它功成身退后,大地把最美的诗行呈现给它,连太阳神也毫不吝啬地用一层层的光为它加冕,同时为我开启了一趟金色之旅。我裙裾飘飘,仙气悠悠,像万众瞩目的女主出场一样,缓缓走进故事的场景里。从无限深远处吹来的风,驾着凤辇,洒着花雨,携着婉转如仙乐的百鸟啁啾,汇成一股瑰丽的力量,托举我。我足蹬祥云,舞之蹈之,轻如烟霞。

时间是一个可以揉捏的物什,它在翻转间回了头,回到封存了数十年的往昔。我于穿越成功,现出原形。其实这并不难,只需把情景移到一个百十里外的地方藏好,然后派了一个信使,请你入戏。当我如约而至时,戏“锵锵锵”地开演了。那个扎着羊角辫、穿着碎花布衣的小女孩在齐刷刷的稻茬上跳荡着、嗷叫着,泼猴般。她听见了土地对她的赞许、欢呼。那些本想进入冬眠的蜜蜂、青蛙、蚯蚓、田鼠们,也摁住睡意,纷纷加入这一场盛大的游戏。它们是土地最爱的孩子,与土地共守着秘密。草垛是堡垒,也是衍生故事的舞台。它仿佛一个巨大的谜团,你尽可从里面拉出一个个故事,永无止境,永不倦怠。草垛的意义已超越了本身,而成了制造欢乐的舞台,也成了我们的避难所。彼此我们每户人家都有四五个兄弟姐妹,整个村庄里半大不小,闲得发慌,不惹出点事端就无法过日子的熊孩子多得像苍蝇臭虫般嗡嗡嗡地飞来飞去,一个个晃来晃去的就是一个个易爆易燃物体,不时有硝烟在村庄的某个角落弥漫开。各种鸡飞狗跳的事端层出不穷,一言不合大打出手也算稀松平常。为争一堆猪粪,或张家的牛啃了李家田埂上的草,李家的鸭子啄了王家的稻谷而口舌相争进而升级为大动干戈更是家常便饭。大人们为生计而急赤白眼,肝火上亢,无处发泄时也往往拿小孩撒气。因此,我们时不时得躲进草垛里,用以避开一场场皮肉之灾。虽然每次进入草垛城邦时总不免悲伤,甚至压抑,但这何尝不是催生快乐的方式?有时候,我们躲着躲着,就把时间忘了,把自个儿也忘了,仿佛从一个空间迁移到另一个空间。我们以草垛为城邦,在自己的王国里称王称霸,当然也可以成全灵光乍现时冒出的种种匪夷所思的念头。小山村似乎很大,装了数不清的秘密;小山村又很小,装不下我们张望的眼和满脑子的胡思乱想。我们干脆在草垛王国里自成一统,纵横驰骋。当我们脱离了现实的把控时,终于可以不去思考那些我们避之不及的问题,转而思考一些顶顶重要的问题——为一件朝思暮想而终不能得的衣裳,为一碗口水横流的米粉汤,为一只无辜被宰杀的狗儿,为一个渐行渐远的知心伙伴,为一次盘算许久的逃离……稻草喋喋不休,窸窸窣窣地说了许多安慰的话。它们用并不温柔的指尖,拂去少年心头的悲伤,并带他们完美地逃离,而遁入一个自由国度。这个自成一统的殿堂,有地母温热的呼吸,蟋蟀扯着嗓子吼歌,蚯蚓扭着自创的舞蹈,小瓢虫、小蚂蚁、毛毛虫、油蛉也是萌萌哒的小天使。我们互相聆听,彼此欣赏,一起分享着天空的深邃和大地的芬芳。对于我们而言,草垛意味着无限的自由和宽广,意味着漫无边际的空旷,它连接了深不见底的土地和遥不可及的天空,以及凭空臆想出的一切,它提供了最大的可能性。草垛与憩息的田野、幽蓝的天空构成了无边无际的空间,打破了乡村封闭狭隘的世界,也打開了少年与未来的对话。天空有多高远,大地便有多辽阔,少年的心便有了驰骋万里的空间。从这个意义上说,草垛装满了我们无边的幻想,也是我们一次次远行的出发站。可是,当我以草垛为梦想的起始点,出发,越行越远时,却又一次次逆行,回到曾经的村庄。再回首,我已看不到万物葳蕤的画面了。田野已经不再种植庄稼,而是植入了一幢幢楼宇,池塘被填平,松软的田埂变成了硬邦邦、冷冰冰的水泥道。没有了四季的草长莺飞,没有了春华秋实,至于促发我们远行的草垛,早就不知消失在哪里了。我回去时,也只是急急忙忙地探望年迈的父母。没有了春水涨,没有了稻花香,没有了成群结队撒野的孩子们,我还晃悠个啥劲儿呢?我惆怅着,我童年的村庄和草垛啊,究竟消失在哪里?

当走在清流林畲镇塘堀村的田间小路上时,我瞬间明白了:我童年的村庄和草垛,原来躲在这里!在时空的迁移中,人与物之间互相眺望,彼此成全。某些事物知道有人放不下它,遂惦记着、感应着、思谋着如何突围、转移或穿越,在某一个时空里封存着。等待着彼此,在机缘巧合时,顺着记忆的轨道滑行,并得以相遇、重逢。

率先迎接我的是田埂上的老牛,它长长地“哞—”了一声,并轻轻地甩了几下尾巴,算是打过招呼,稳重慈祥一如当年。当年我没少欺负它,可它丝毫不计较,或宽容地选择性失忆,绝口不提当年我拽它、骑它,在它的眼皮子底下鸡鸣狗盗的那些事儿。我随着它慢悠悠的步子,穿过村舍,与靠墙跟码得整整齐齐的柴堆,电线上油亮油亮的板鸭、香肠亲密合影。也问候池塘里无所事事的鸭子,逗逗小径上大摇大摆的大白鹅,眼馋一下满树满枝的柿子,然后隆重登场的是田野和草垛,其上是天空、晚霞……是的,完全是当年的模样,一点都没变,连晚霞的色彩、空气的味道都一模一样。二丫、狗蛋、黑龟、臭头、呆瓜从一个个草垛里钻出来啦!草垛摇晃起来了,田野喧闹起来了,田野边的溪流摇摆起来,不远处的山峦也活络起来了……一会儿,各家的母亲或长姐拉长声调的喊叫声在四下里响起:“二丫,死哪里去了?还不回家看妹妹!”“臭头啊,疯够了吗?滚回家喂猪!”……随后,田埂上空无一人,周围陷入静寂。蓝天之上晚霞消散,看上去浅淡而虚空。风不吹,草木静止,炊烟从一家家的烟囱升起。小山坡上一片雾岚。一声清啼里,一只倦鸟振翅归巢,天地静好。倏地,那个算计了我的“四眼虫”像一只兔子似的,从雾霭中窜了出来。他要携款逃逸!我们两家只有一巷之隔,可谓青梅竹马,两小无猜,然却常常互相背叛,彼此开撕,且屡战屡和。战争的导火索往往是一块饼干或一分硬币。但凡我有了一块饼干或一粒糖果,他的小嘴巴就抹了油:“我们有什么好东西都要分享,我有好吃好玩的一定会分给你的!”我总是信以为真,一小块饼干掰成两块,他一块我一块,从不独吞。可如今他手握一角钱的巨款,居然对我说:“罢了,我们从此绝交!”我一听不对呀,这不明摆着耍我呀!不行!他拼命地跑呀跑呀,我狠命地追呀喊呀:“你给我站住!要绝交也得把你手里那一角钱一起花掉!”我追得掉了一只鞋子,他跑得摔破了膝盖,被他捏得汗津津的一角钱终于被我抢了过来。俩人拉扯着到合作社,买了十粒糖果,五五平分,美美享用。绝交之事,暂且搁浅。

我不说你也知道:在清流,我重新钻进了童年的草垛里。更重要的是,我遇见了童年的小伙伴。他绝对是当年零食之战的旁观者或参与者。说起当年的一场场战争,他的表情露了馅,再现了当年的六神无主。无奈,他只能尽其所能,捧出清流的美酒佳肴,唤来清流的亲朋好友,陪着我们,扭动腰身,欢笑畅饮,为往事干杯,并一遍遍沿着草垛铺开的轨迹,绕着圈圈,在往事里沉湎。

我这回假借醉意,躲在草垛里不出来。等暮色四合,炊烟四起,影影绰绰间,小伙伴们一个个被家长揪回去了。我这才缓过神来:我的父母年纪大了,他们走不了那么远的路,也喊不动我了。曾经山一样壮的父亲、花一般娇的母亲都已老了,我还躲着不出来,我还跟谁较劲呢?如果他们知道自己的女儿依然固执地守着童年的草垛,醉心于童年的游戏,不知作何感想?我顿时有些怅然若失,悲伤毫不设防地涌上来。究竟是为自己总是叛逆,不肯妥协而吃的苦头而懊悔,还是因为岁月销蚀了美好而颓丧?我的悲喜难以剥离。在快乐的时候,悲伤不期而至;而陷于悲伤时,竟也有丝丝的快乐渗出来。

湖 山

我不想离开,于是伪装成一只无头苍蝇,在一个个草垛间转圈子,并被偶然的因素不动声色地主导着,从草垛穿越到水滨,而后邂逅了一片湖。又因为时间的巧合而遇见了一片樱花,并有了一场来年的浪漫之约。它们仿佛长途跋涉而来,又用了很长的时间等待故人。可是,如果不是彼此牵挂着、迷恋着,也许所有的遇见也只能沦为擦肩而过。所以当我们把车子停于湖畔时,我轻唤九龙湖的名字,就像在呼唤童年的山川、流水,它们有着相同的气息和秉性,一如安详的长者,又似温婉的慈母。

冬日的九龙湖陷入沉思中,一层朦胧的雾气若有若无,似动非动。这使湖面看上去布满孤寂,这种孤寂多么美妙,会把人摄入其中,而无暇去顾念其余,最适于陷入回忆,或者把记忆中的情景移植于此间。天空为了衬托湖的纯净,而特意把自己洗得干干净净,云朵努力显出童年的样子。四周的林木依然葱翠,只是翠色中暗藏许多信息,因而内敛缄默,略显疲惫。没有风,山水相依,一切静止。当树影映于湖中,湖拥抱了树,记忆就苏醒了,就有了一种柔软的气息氤氲着,对话也缓缓开启。这么熟悉的湖,这么熟悉的水,明知我心心念念,为什么躲我这么远?这么久?或者它们深知我,知道我要彷徨许久才能回归?难以抑制的伤感再次袭击了我。这么多年,我带着命运叠加的重负,过得像龟孙子似的。只能借行走,在陌生的地方消解、遗忘,而后空荡荡地回归,重新开始。我一直在寻找那一股清流,盼着它漫过我干涸的心田。我走过万水千山,为什么在九龙湖畔,我喜不自禁,却又悲伤得不能自已?是不是回到自己的心灵的故土,可以不设防?是的,我深信,这湖,就是当年的湖;这山林,就是当年的旧友。它们躲在这儿,终于在百转千回中让我寻到了,我怎能不悲欣交集呢?记得当年,也是这样的湖、这样的山林,我们在林子里灌蟋蟀、逮知了,爬到树上摘余甘、采松果,也在溪澗、湖泊里戏水、捞鱼虾、挖螃蟹。其中的自由和快乐可以说奠定了我乐观开朗的个性,也构成了我对世界的认知。真的,大自然就是天造地设的游乐场,你可以信手拈来,变着花样地玩,永不厌倦。如果你不曾久久地在大自然的怀抱里奔跑、欢笑,甚至捣乱、撒野过,你根本没办法真正体验生命的深广与美妙。当然,大自然也潜藏许多秘密、许多古老的法则,你不可贸然地去触碰,否则,它的本能自卫可能置你于死地。记得十岁左右那年的秋天,天清气爽、霜叶尽染时,山林便捧出了各种珍馐,这是我们最喜欢的季节。我和一群小伙伴穿过田野,趟过小溪,去村庄对面的尖坪山采冬妮子、余甘子、山梨子。我们像小兽般叫呀、吼呀,呼啸声像一圈圈水波,在树梢上,在空气中回环、荡漾。我们边采摘边往嘴里塞。山梨子刚咬一口苦涩苦涩的,慢慢嚼着甜味儿就上来了。冬妮子紫莹莹、甜滋滋的,那可是我们的最爱,可一吃嘴巴和牙齿全被染成紫色的了,像小妖怪。一不小心,汁水沾到衣服上,衣服也缀上一朵朵小紫花儿。这冬妮子可鲜吃,晒干了可入药,和猪肝一起炖滋补、养胃呢!野余甘也是我们喜欢的,余甘树不高,果实一串串一个个躲在枝叶间。我们“噌”的一下就蹿上去,手一捋,就有一粒粒玻璃珠大小的余甘落下来,拿个袋子接着,一会就有小半袋的果实,或翠绿如翡,或橙黄似金。虽然外表不起眼,却是先苦后甘,回味无穷,像极了人生百味。我们边采摘边吃着边闹腾着,也边搜寻着新的“猎物”。我猛一抬头,目光被半坡上的一株余甘慑住了!妈呀,个头那么大的余甘!有小灯笼那么大!呈熟透的金黄,一看就让人口水泛滥!一个念头闪电般从我的脑瓜子里掠过:独吞!我唰的蹿上去,扒拉扒拉捋下了好几串,正合计着火速将其一网打尽时,“啊!”我张开口,一声惨叫还没出口,就死命地咽回去了!蛇!盘踞在余甘树上的眼镜蛇吐着长长的信子,眼睛里喷出一道道寒光,冷冷地射向我!我脑袋“嗡”的一声炸开了,血液瞬间凝固了!“砰”的一声,我重重地砸了下来,咕噜咕噜地滚到山脚!额头被乱石划开了一道长长的口子,血汩汩地往外冒!我的七魂飞走了六魄!你知道吗?当时那种撕心裂肺的痛感竟让我高兴得泪流满面——我还活着!眼镜蛇放过了我!那真是生死一劫!后来每每触摸到额头上的疤痕,我都会有劫后余生的怆然。再后来听大人们说,那是这片余甘树的树王,派了蛇王镇守着,果实也归蛇王享用!大自然平分秋色,和平互惠,但如果你破坏规则,定然逃脱不了惩戒!好在上天念我罪不至死,放我一马,但划下一道深深的伤痕时时告诫我。贪婪之念催生了罪,越界之为导致了伤,并衍生了无边无际的灾难,阿弥陀佛!

今天,当我在九龙湖畔,站在衰草寒烟里,湖面上迷蒙的雾气仿佛是记忆里那层薄薄的纱,阳光下草木淡淡的香气是彼此相認的索引。我静静地靠着湖边的一丛竹子,再次确认:这果真是我的山林,我的湖泊。我离开它们那么多年了,以为再也找不到它们了。可不曾想,它们在这里等我,我容颜沧桑,心事重重,它们还是认出我了!我的刘海没能掩盖往昔的那道伤痕。它们为我的回归欢呼雀跃,并唤来了那些旧友——蝴蝶、蜻蜓、瓢虫、黄蜂、金龟子、阳光、流云……把我引向了曾经的村寨。

古村落

村寨在赖坊镇,是一座明清风格的客家古村落。连接新城区和旧村寨的那座小桥就是时光隧道。小桥灰扑扑的,不事雕饰,显然是有意不让你过多地留意它,这是不露声色的迷障法。倒是桥下的溪流清浅舒缓,水草摇曳,游鱼优哉,驻足观之时,时空很自然地完成了切换。当我们跨过时空的交接点,村口的老樟树已恭候多时。它的枝叶遮盖了整座庙宇,它曾经遭遇了数不清的电闪雷劈,烈火焚毁,外则皲裂粗粝,内则树洞中空,主干也痉挛盘曲。但依然咬牙挺着,倔强生存,成了奇迹般的存在,也成了时光的符号。它活得太久了,比村庄里的每一条流水、每一座宅院、每一个人都要老迈。什么陈年旧事、流言蜚语它不知道?但它保持一贯的沉默,不搅动人间是非。

古村落保持着古老的秩序:民居、宫祠、庙宇、书院、票号、街道、水网、花圃、菜园、店铺、城墙……功能齐全,简直就是一个独立的小王国。门梁、楹柱上的瑞兽神驹龇牙瞪眼;翘脊、斗拱上的山水花卉活色生香;牌坊、门楼上的仙家神像肃肃威仪。无论是砖雕还是石刻,俱斑驳沉郁;无论是飞禽还是走兽,皆栩栩如生。徽派建筑的元素亦随处可见。我在镇安门、翰林第、彩映庚、棠棣竞秀这些个高门大户间进进出出,恰似锦衣轻裘的公子王孙,在参与“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的高士雅聚,或出席“公堂盛会酬佳节,金壶镟酒琼酥热”的贵族盛会。这些曾经的荣耀与显赫,这些曾经的富贵与温柔,已在时光的腐蚀下,涂满衰败与落魄。但时光的安稳像沿着墙根的流水一样,波澜不惊。我仿佛一株浮萍,顺水漂来。在老宅旧物中穿过长长的时光之河,去拥抱很久以前的自己,去把生命的长度和宽度无限张开。水是智者,它在流动时已接纳了各种声音,并把顺着时空而来的思想捋顺了。所以深不可测,又清澈得一望到底。大道至简,大象无形;万物共存,天人合一。亘古长流的水揭晓了所有的答案。

我循水道而行,也顺着时光的隧道而行。在村寨里,水沿着一座座宅院的墙根缓缓流淌着。水浅处不及半尺,深则一米有许,但总是清澈如鉴,晶莹如玉。你如果渴了,当真可以蹲下去,掬一抔喝个痛快!村寨人家的生活也沿着水道摇曳着、铺排着:顽皮的娃子在击水打水漂,阿婆娘们在水边捣衣拉家常。姑娘媳妇们在上游洗菜挑水,也以水为镜,梳理云鬓青丝,映照花容月貌。在清凌凌的流水旁,我不改顽劣,捧着怯生生的小鸡娃,嬉闹着。小鸡娃像小绒球般,超级呆萌。它在我的手心里弹跳着、试探着,意欲逃脱,却又提防着眼前的危险,伸着小脑袋往上一蹬,又猛地缩回来,小眼神里的雀跃与惊恐煞是逗趣。我戏弄着小鸡娃,不意鸡妈妈“咯咯咯”地叫嚣着冲上来,翅膀震颤着,鸡冠抖动着,那架势分明在对我示威:“敢动我娃一根毫毛,我就跟你拼了!”我吓得丢下小鸡娃,鸡妈妈这才收拢羽翼,带着它的小宝贝们边觅食边逛悠去。可我的顽劣淘气还没尽情发挥呀!我的小眼睛贼溜溜一转,停在小庭院的走廊上挂着的小竹篮上。小竹篮油亮小巧,是被生活浸染过的,看上去那么眼熟,像极了当年我外婆家的小竹篮。外婆为我缝小书包,帮我做花褂子的针线、碎布,装在小竹篮里;外婆让我独享的糯米灌大肠也放在小竹篮里,挂在高高的房梁上……外婆的小竹篮,装着生活的琐碎,也装着对我的专宠。我偷偷取下这装满客家人生活的小故事、小秘密的小竹篮,仿佛也把童年取下来。我乐颠颠地挎着它走出宅院后门,下了两级台阶,便是静静的水道。我把篮子里的稻粱、花椒、豆角轻轻地放入水中,水会把它们带往何方呢?水的流动带来了结局的不确定性。或者成了某只鱼儿的小点心、小玩具,或者栽了跟头遁入某个缝隙或者飘飘悠悠歇脚于自己喜欢的地方,或者离开寨子浪迹天涯……因为水的流动,故事情节生动起来了,村庄的轨迹也拉长了。

这些水道,扮演着生活、生产、消防的各种角色,也不动声色地漫过每个人的心坎。你想想看:你走出家门,往哪条道上走,都有清凌凌的水蜿蜒着如影相随,你纵然有多少沟沟坎坎,也会被悄悄抹平;你这么望着水,心里怎么会干涩、粗糙呢?水的温柔、灵动、深情一点点地浸润你。难怪你一脚踏进古村落,就有尘埃落定、现世安好的妥适;难怪小巷里连大公鸡、小母狗、小花猫都那么气定神闲地在青石板路上踱着方步;难怪安然坐于房檐下的阿公阿婆脸上一道道深深浅浅的皱纹那么舒坦,也难怪见缝插针长出来的百香果、文旦柚、豌豆、芥菜自在放旷地爬上屋顶,挤到路边……水给予村庄万物的启示超乎了政令条文。你不必花那么多心思去追究如何安身立命,你就这么,立于尘世,睇着流水,与万物同生息,享用着自然给予的一切,成了天地自然的一分子,便足矣!你瞧:小天井里,又来了一只母鸡,带着一群鸡娃叽叽叽、咯咯咯地觅食,天井边上的石栏杆上晾晒着芥菜干、萝卜干,或一笸箩的黄豆、黑豆,栏杆上架着长长的竹竿,竹竿上挂着还滴着水的花花绿绿的衣服,也挂着一溜竹篮子。竹篮有大有小,小的装着半篮子稻谷或粗糠,大的装着刚摘下来的南瓜、青瓜、茄子、长豆,也有的晾晒着熏鱼、腊肉。拐角处堆放着锄头、镰刀。生活仿佛是信手拈来,随处安放,又那么认真讲究,在你所能涉足的每一个角落、空间,满满当当都是安心踏实,都是酸甜苦辣,你一看便知,这就是过日子的模样。

我看着走着,那个我慢慢模糊、消融了。老宅瓦楞上那株跳舞的芒草,歪脖子树上那几个黑魆魆的小果子,斜刺里窜出来的小老鼠,水渠里摇头摆尾的小鲫鱼,菜园子里包裹得严严实实的高丽菜,深巷里跳格子的小女孩,宅院里齿牙零落皱纹密布的老阿婆,都是曾经的我,现在的我,或我的同类。都是大地孕育出来的,都附着于时光里。都彼此相爱,也彼此相杀。正应了这句话:物竞天择,适者生存。可我们忘了还有一句话:物伤其类,兔死狐悲。

我走出赖坊古村落,跨过小桥,一抬头,阳光热辣辣射来,车喧马闹的街市横亘于眼前。我愣怔了好一会,不知何去何从。我还能回到哪里呢?我们构建了四通八达的交通网,可以上天入地潜海,海陆空来去自由,甚至时空穿梭机的出现也指日可待。可我们开辟了路,是为了去拥抱万物,造福苍生吗?不!是带着人类可笑的聪明和贪婪,去攻城略地,摧毁一片片净土。最后,只能坐在终将成为废墟的钢筋水泥丛林里艰难喘息,只能如我这般,在无意间闯入的边地山城,做穿越似的梦游。

而后还得穿越回来,斗志昂扬地去面对挤压和恐慌。

责任编辑 杨煜